“十二五”时期我国区域规划实施的若干建议

摘要:针对“十一五”时期我国密集出台的区域规划及其实施情况进行反思,认为当前区域规划在制定中存在形式大于内容、个性不突出,在实施中存在法律保障欠缺、协调机制不健全等问题,并针对这些问题,提出编制颁布《区域规划法》、加强区域规划实施监测、转变区域规划实施理念等五项建议。

关键词:“十二五”时期;区域规划;政策建议

中图分类号:F123;F127

一、“十一五”时期区域规划追述

区域规划一般是以特定的经济区域为对象编制的具有空间性和约束力的规划,是国家总体规划或省级总体规划在特定经济区的细化和落实,是区域调控的重要依据。发达国家经验表明,市场经济国家一般对发展什么产业很少干预,但对区域发展则干预较多。因此,促进地区协调发展,就必须强化区域规划。

目前,区域规划对国民经济和社会发展中的重要指导作用越来越引起政策制定者的重视。从“十一五”开始,我国已重点突出了主体功能区规划编制工作,并逐步明确了区域经济发展的战略、空间布局以及结构调整的重点和方向。“十一五”期间,也着重对一些经济联系紧密的城镇密集地区、以中心城市为依托的都市经济圈地区、重点开发地区等进行了规划。2009年,在温家宝总理的政府工作报告中,“区域协调发展”被提到一个史无前例的高度,再次成为备受关注的焦点。同年,出于金融危机之后我国全新的宏观战略考虑,区域振兴规划频繁出台,先后出台了12个国家级区域规划,其数量超过了之前4年的总和。由此可见,区域协调发展已经进入国家发展战略的视野,跨区域经济交流与合作将进一步加强并形成各具特色的区域分工和合作格局。这也表明,中国的经济区域正在共谋打破行政区划和体制的坚冰,朝着市场一体化的和谐新格局迈进。至此,我国已经进入区划协调发展的大转换期。

二、区域规划实施反思

目前,区域规划仍是我国规划体系中一个亟待加强的薄弱环节,总结反思“十一五”时期我国区域规划的实施情况,可以发现如下几点问题:

(一)形式大于内容,理论多于实践

2009年国家密集出台了十余个区域规划,其中,东部地区6个,西部地区、中部地区和东北地区各两个,完全打破了先前国家级区域战略规划的稀缺性和珍贵性的传统。因此,众多国家级区域规划的集中出台能否起到预期的示范带动作用不仅引起了人们的质疑,有人认为“如果区域规划遍地开花的话,就等于没有规划”,也有人认为“现在的区域规划很多已经变味了……拿到区域规划的好比从中央拿到一面旗,剩下的就是自己去摇晃,好凭借这杆旗去招商引资,去吸引银行的资金支持,发展能够提升当地GDP的产业”。不仅如此,从规划内容本身看,这些规划也大多是形式大于内容,正如路透社指出的,“多数规划都停留在文字的定位上,而能明确获得金融、财税等实质性配套政策支持的屈指可数。加之在中国现行体制框架下,中央政府给地方下放更多自主政策权限的范围可能会相当有限。”并且,当前的区域规划不是硬性规划,而是指导性规划,没有具体的指标要求,因此,更给人一种理论多于实践之感,缺乏规划的可操作性和实用性。

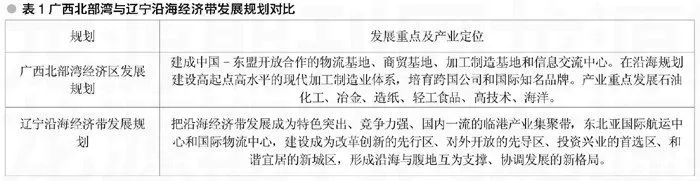

(二)区域个性不突出,产业定位存在同构

或许由于我国原有的行政区划经济自身原本就存在一些弊病,以致目前出台的区域规划往往没有站在我国生产力布局的全局战略高度出发,而是一味的强调区域自身的局部优势,这在沿海地区的区域规划中表现较为突出。一些沿海区域在规划中往往过于强调自身而忽视其他地区的港口资源优势,这也直接导致了临港地区产业发展普遍同构。广西北部湾经济区发展战略规划和辽宁发展战略规划中的产业定位就基本都以物流业和临港的现代制造业为产业发展重点,同构现象较严重。可以说,当前区域规划在产业定位中个性不突出,存在高水平的同构。不仅区域之间,区域内部各行政区之间虽然在规划形式上有各自的发展重点,但在具体产业发展中,往往因为项目的诱惑而忽视自身的特色优势,只要能够促进经济增长的项目都会被“海纳”进来,直接导致形成了城市之间形成以邻为壑、甚至恶性竞争的态势。以北部湾地区为例,防城港、北海、钦州三港曾被誉为“铁三角”,但近年来陷于重复建设、产业同构、内部竞争,优势也逐渐被埋没。

(三)法律保障欠缺,执行力度不够

目前我国区域规划和区域政策往往都是政府的行政命令,它基本没有法律依据作为保障,随意性比较大,因此执行效果往往也是不太稳定。主要表现在:一方面,区域规划在执行过程中往往受人为因素影响过大,出现执行不力,甚至不去执行的尴尬局面,最终使规划沦为“纸上画画,墙上挂挂”的摆设品;另一方面,没有法律保障的区域规划也常常会随着领导者的更替或者领导者意志的转移而发生变化,这些规划有时甚至要不断重新修编,造成资源的严重浪费。

(四)区域协调机制不健全,行政壁垒坚不可破

制定区域规划的一个重要目的是通过统一规划促进区域内各经济主体分工合作,避免各自为政,重复建设。但是现实情形是,由于“政绩考核”等因素的存在,区域规划获得批准后,区域内各经济主体利用规划所带来的各种机遇开始谋划各自的发展,在利益分配上也追求自身利益最大化,各主体之间经常为争取外部投资者落户不惜竞相让利攀比。虽然当前各行政区已建立了区域性合作组织(如省市长联席会),在协调区域行动方面也发挥了一定的作用,但这种组织是一种松散的联盟,对于涉及区域发展重大利益问题也难协调。因此,当前亟需一种有效的区域协调机制彻底打破行政壁垒的铜墙铁壁,使区域规划发挥出应有的作用。

概括而言,当前我国尚缺乏客观的、真正整体和宏观意义上的区域规划,缺乏编制和实施区域规划的专门协调、监督和管理部门,缺乏必要的立法保障手段。

三、“十二五”时期区域规划政策建议

(一)加强规划审批,重点有序推进实施

在经济结构调整、特别是区域经济结构调整的背景下,2009年国务院密集出台了十几个区域发展战略规划。如果区域规划继续如此频繁出台、遍地开花,就会丧失规划的初衷,也就等于没有规划。因此,“十二五”时期要加强区域规划的审批制度,慎重出台规划,不能使区域规划演变成地方竞争的结果,也不能成为中央与地方博弈的筹码。对于已经出台的区域规划也要进行分类有序推进,不能齐头并进。从目前我国区域格局来看,东中西部区域差距仍是我国区域发展的主要矛盾,所以中西部地区的区域规划更应在政策上倾斜,这也是落实我国缩小区域差距的一种有效手段。而对东部地区的区域规划可以仅仅做成方向性的指导规划,不规定具体指标。

(二)完善协调机制,促进规划有效落实

借鉴美国大都市区区域协调的主要执行机构——大都市区规划组织(MPO)的经验,我国也应该成立“国家区域政策委员会”,这一机构可以不是职能机构,但应赋予一定的资源掌控权,如运作“区域发展基金”,其主要任务应是制定国家级区域规划,出台区域发展政策,以及协调跨省区利益关系。唯有由国家政府部门设立的协调性机构,才能根本上改变先前城市本位利益与区域利益冲突时区域经济往往会服从地方经济的尴尬局面。

(三)制定《区域规划法》,增强规划执行力

欧盟经验告诉我们,为了对区域规划行为进行规范和约束,需要国家制定出专门的区域规划法,并颁布一系列的配套法律,形成完整的区域规划法律体系。例如,德国颁布了《联邦区域规划法》,法国颁布了《地区协作法》等。欧盟还在超国家层面上通过多个条约进一步明确了区域政策和区域规划的地位和作用,这对于欧盟解决内部的区域发展差距问题发挥了重要的作用。因此,“十二五”时期,我国也应加强区域规划立法工作的力度。具体看来,《区域规划法》的制定应与《城乡规划法》相对应,只不过它在整个区域范围内都具有法律效力,对整个区域范围内的各个省份都具有法律约束力。

(四)加强区域监测,指导规划科学运行

为能促进规划区域经济社会的健康发展,有必要定期监测和判断各地规划的运行情况,并准确判断出其中存在的问题,以协助政策制定者和投资者准确和客观地判断各地发展状况。一是建立健全信息统计方面的数据共享平台。规划区内各个行政区应定期向上级主管部门汇报统计信息,并成立专门机构进行动态分析,找出其中存在的问题并及时向上级反馈。二是建设一个具有“温度计”和“风向标”作用的区域发展监测评价决策支持系统。由于地理信息技术(GIS)具有强大的地图展示功能,能够为政策制定者提供直观便捷的决策信息,因此区域发展监测评价决策支持系统应建立在GIS技术上实现。三是根据监测评价结果形成区域规划监测报告,定期向主管机构汇报。

(五)转变规划实施理念,促进区域和谐发展

“十二五”时期是我国实现全面建设小康社会奋斗目标承上启下的关键时期,也是全面贯彻科学发展观、走中国特色新型工业化道路的重要时期。在这一时期,社会公平往往比经济发展具有更重要的现实意义,因此,在区域规划制定和实施过程中应尽力避开只重视经济增长而忽视社会公平的旧有发展思路。国家颁布的“战略区域”往往都是地区的核心增长极,对于本地区的发展具有广泛的引领、带动、示范和辐射作用,因此,加强这些区域的全面发展更能凸显中央提出的“科学发展观”的真正内涵。

参考文献:

[1] 陈耀. 国家级区域规划与区域经济新格局[J].中国发展观察,2010(3).

[2] 方创琳. 国外区域发展规划的全新审视及对中国的借鉴[J].地理研究,1999(3).

[3] 肖金成. 区域规划:促进区域经济科学发展[J].中国发展观察,2010(3).

[4] 王红梅,王茹.重点开发区域战略方向、实施障碍及政策导向[J].宏观经