纸上太平轮

2011-12-29 00:00:00李佳蔚

中国周刊 2011年10期

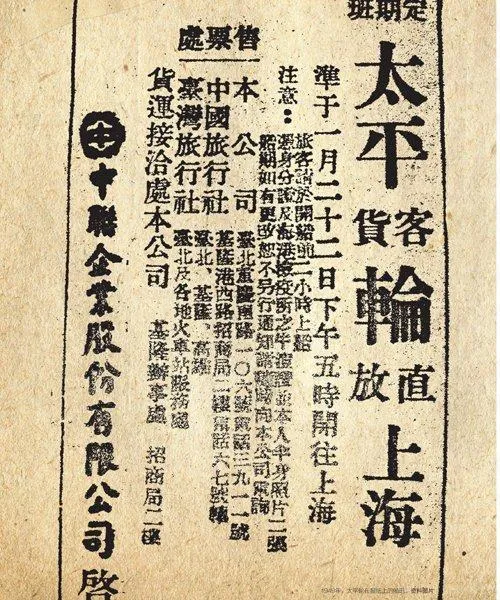

1949年1月27日,农历腊月二十八,一艘叫做太平轮的客船从上海黄埔港起航,目的地是台湾的基隆港。三天后,就是农历春节了。

当晚子夜,驶到舟山群岛附近的太平轮,突然与满载煤块的建元轮迎面相撞。半小时后,太平轮沉没在冰冷的海水中。全船近千名乘客遇难,获救者仅有36名。

这最后一班沉没的太平轮被称为“东方泰坦尼克”。从1948年7月开始,在之前的35次航行中,大约有3万人乘坐太平轮,航向台湾。

3万人的背后,是一场中国近现代史上最大规模的民族迁徙。历史学家费正清在史书上用冷峻的笔触写到:“1949年,国民党被共产党击败,国民政府带领二百万残兵、难民来到台湾。”

他们听说,台湾四季如春,物产丰隆,于是许多人变卖家产、携带家眷,挤上这艘船,寻找太平岁月。

“可真正的太平远未到来,他们航向台湾的旅途就戛然而止,即便到了,也发现这并非是之前想象的太平岁月。”62年后,台湾资深媒体工作者、联合报两届文学奖得主张典婉,带着简体版《太平轮一九四九》来到上海——3万人航向台湾的起点,讲述围绕太平轮而起的生离死别。

两年前,这本书在台湾首发,至今已经加印20次。有人称这本书“抚平了一代人的伤痛”,而在最初,张典婉只想记述童年餐桌上母亲口中“幸好没有坐的那班船”。

皮箱里的旧梦

在张典婉的童年记忆里,自家的早餐与邻居家截然不同。在台湾苗栗的新竹乡下,母亲司马秀媛为她摆上刀叉和西餐专用的盘子,盘子里是煎鸡蛋、白土司和柚子酱。煮好的咖啡没有滤纸过滤,母亲就用白纱布替代。

母亲总爱一边摆弄刀叉,一边不厌其烦地重复,“这可是坐太平轮带过来的哟”,絮叨一会儿,以一句“幸好我没坐那班船”结束。

当时的张典婉难以理解:“我不知道‘太平轮’对于母亲,究竟意味着什么。”

1948年底,太平轮沉没之前一个月,司马秀媛——一个上海糖商的千金小姐,拎着一个箱子,抱着两条狗,上了太平轮,来到台湾。

2000年,司马秀媛去世。整理遗物的时候,张典婉在一个母亲从未给她看过的箱子里,看到了几根用布袋包住的金条,一张上海身份证,看到了淮海路,老家陶湘路一号,许许多多老朋友的联系方式,一串串的号码,“只是再也打不通了”。

抱着皮箱,张典婉跪在地上,嚎啕大哭一场。

那一刻,她说自己才完全懂得:“母亲在她30多岁的时候到了台湾,1949年之前的繁华旧梦,戛然而止,这是一份无法弥补的情感断裂。她所要纪念的,是那么浓厚的乡愁,是一个时代的旧梦。”

多年之后,两岸关系缓和,台湾同胞可以回到大陆探亲,张典婉曾经不止一次让母亲回来看看,司马秀媛总是摆一摆手,轻声说,不用了。

“她不希望她的旧梦破灭。”张典婉说。

她决定记录母亲和母亲那一代的旧梦与流离,而这其中,都有一艘沉没的太平轮。

最初,张典婉只能从书籍和少数人的讲述中得到零星线索。2004年,张典婉参与筹拍关于太平轮的纪录片。她开始往返于大陆、台湾和香港之间,尽力寻找幸存者和遇难者的家属,还到图书馆、档案室查询相关的资料。

一直以来,围绕太平轮有很多说法,甚至有人将其称为“间谍船”。这让张典婉心痛:“根据档案资料,上海档案馆的审判记录,台湾的资料,太平轮就是一艘逃难船,上面是一群无力抗拒历史的流亡者。”

2005年,名为《寻找太平轮》的纪录片播出。可是,张典婉感到遗憾——她甚至没有找到一个幸存者。

不过,拍完纪录片,张典婉发现太平轮之于那个年代的象征与印记,超出她之前的判断和想象:“太平轮承载的其实是一个时代的命运,而非一船人的命运。”

1949年,在两百万人的流离中,沉没的太平轮只是其中一个小小的插曲,在上海,在广州,在舟山,在中国沿海的重要港口,类似太平轮的故事在一次又一次地上演。

一个朋友对张典婉说,1949年,“还没有油条高”的自己,被母亲揣着上了开往台湾的船。船刚离开海南岛港口,一声巨大的爆炸声传来,整个港口被炸飞了,那一声爆炸永远留在了自己的脑海中。

“成千上万的家庭就在不同的港口,上演着同样的生离死别,在历史的转折时刻,一个告别就是一辈子。”张典婉无限唏嘘。

慢慢说,慢慢说

一开始,朋友知道张典婉要写“太平轮一九四九”,每个人都找到她,急切诉说自己的“一九四九”。这其中,有嫁给台湾老兵的大陆新娘,有从来没有见过父亲的遗腹子。

慢慢地,张典婉懂了:“我的外省人朋友,每一个人都有一个1949年的故事,是巧合,更是命运。”

出生于一八九七年的常子春,被太平轮夺去了妻子、胞弟、徒弟和七个子女,也被夺走了全部家产。五十四岁的常子春一下子一无所有。

张典婉从热心人那里取得了常子春再婚的妻儿在美国的联系方式。2005年春天,张典婉与其妻子约好到洛杉矶采访,可是出发前一天,常妻电话通知她取消见面,理由是儿女不让她开口。张典婉觉得惋惜,再打电话沟通,对方再也没有接过她的电话。

张典婉说她理解那些拒绝、冰冷的摔门声,甚至是勃然大怒:“多么大一个人生灾难,我已经忍受了60年,你再把它掀开来,往伤口上撒盐。”

一位90多岁的杨老先生,妻子在太平轮上遇难。新娶的妻子总会在前妻去世的那一天,做上一碗热汤面,以此纪念。张典婉找到他,可是他的儿子强烈反对父亲接受访问。杨老先生都是趁着儿子上班后,偷偷跑来与张典婉见面。

他对张典婉说:“不是每一代人都能体会我们当初到台湾安身立命的心情。”后来,《太平轮一九四九》新书发布,杨老先生一个人搭计程车来现场道贺。

她去采访《时与潮》总编辑邓莲溪之子邓平。1948年12月4日,邓平与母亲、弟弟坐太平轮先到台湾,等候父亲过年。可是同坐太平轮来台的父亲却永远地留在了海上。

采访时,邓平的妻子刚刚做完手术。张典婉对邓太太抱歉地说,借用邓平先生一段时间。对方微笑着答应。

“我们都活过来了。”邓平告诉张典婉,“那是整个时代的悲剧,有谁能够幸免?后来,也会庆幸地想,我们一家人没有在那一艘沉没的太平轮上。”

在《太平轮一九四九》中,张典婉写就的最后一个篇章是《她活下来了,那年十六》,写的是年轻的生还者王兆兰。

2010年1月27日,太平轮纪念协会成立。这天早上,一位长者低压的嗓音,从电话那端传来。张典婉根据自己多年寻访太平轮生还者的经验,判断很有可能是受难者家属,或者是来托付寻亲的。“请问您是哪位?”停了很久,很久,电话那头传来:“我是——生还者。”

王兆兰向她回忆太平轮出事时的场景:相撞后,太平轮逐渐倾斜,黑夜里海面上丸子一般人头攒动。她用力牵起弟弟和妹妹的手,心里不断念着:“菩萨保佑!菩萨保佑!”母亲对她大喊,“带好弟弟妹妹呀!”一个海浪过来,妈妈再也看不见了。

张典婉几乎没有办法把采访做完。“一个78岁的老太太在你面前哭,讲她16岁时海上黑暗的一个夜晚。很残忍,我不知道是我残忍,还是历史残忍,我无法控制自己,只有陪着她一起哭。”

让张典婉记忆深刻的是,王兆兰的丈夫一直陪在她的身边,轻轻地拍着妻子的背,温柔地说,慢慢说,慢慢说。

大历史中的普通人

写《太平轮一九四九》的最后一段日子里,张典婉常感到莫名的焦虑。在西雅图某一片树林的小木屋里,寻找太平轮过程遇到的许多张脸,仿佛浮现在她的眼前。

“他们希望我能让更多的人知道,在1949那一年,有一艘叫做太平轮的船,离开大陆,航向台湾,可是,他们永远无法抵达,也无法返航。”

书写完后,张典婉去找出版社,结果先后九家出版社拒绝了她。有人隐晦地拒绝:“我们没有这样的书系,不出两岸历史的书。”有人则直截了当:“这样的书,没有市场。”

也有人把《太平轮一九四九》视为“天上掉下来的一本书”。商周集团是台湾主要中文杂志及书刊出版商,旗下拥有五十多家杂志。看过书稿一个礼拜后,他们主动联系张典婉,说,我们签约吧。

“他们觉得这本书可以抚平很多人的伤痛,台湾是一个移民社会,很多家庭都有伤痛的记忆。”张典婉说。

商周集团为《太平轮一九四九》办了一个别具特色的发布会。他们包下了两层楼的老建筑“小白宫”——原美国大使馆所在地,采用舞台布景的方式布置了一个“流离”的现场:旧式旗袍放在一只木箱上面,一朵百合躺在旗袍上,男人的大衣和帽子挂在旁边的衣架上,现场演奏的“流浪者之歌”,舞台上布满白色的花。

学戏剧出身的张典婉,提出把书里部分老照片制作成展板放到舞台上。“这样一来,那个时代的氛围才完整。”

那一年,8月有齐邦媛的《巨流河》,9月有龙应台的《大江大海1949》,10月就是张典婉的《太平轮一九四九》。这三本书被誉为“台湾女性流离记忆三部曲”。

张典婉与《巨流河》作者齐邦媛教授私交甚笃。齐邦媛告诉她一些线索,其中一条是齐邦媛的父亲去码头接朋友,当时朋友的孩子只有三四岁,还有一个在妈妈的肚子里。齐教授说,你一定要写这些,这是大历史中普通人的离合悲欢。

近些年,围绕1949年的书在台湾有很多,也有记者出身的作家来写。张典婉说,过去男性作家写流离乡愁的时候,大部分强调权力角力下的政治事件和时局的变迁,可“大家想看的是大历史中小人物的故事”。

“我的书里没有蒋介石,没有毛泽东,我要写的是那些普通人的事情,这才是历史的重点。”张典婉说。

出去吃饭的时候,张典婉会被别人认出,对面的老伯会跳出来,走到她的跟前,说,我要捐钱给你,我看了你的书,我也是坐太平轮过来的,我没死哦,活到现在。张典婉赶忙说,不用,不用。

相反,张典婉把《太平轮一九四九》的版权费捐出来,用于太平轮两岸合祭。

2010年5月25日,在承诺不烧纸、不念经的情况下,两岸61年来首次合祭“太平轮”在舟山外海举行。王兆兰跪在甲板上,对逝去的母亲和弟妹们诉说多年以来内心的歉疚,丈夫在一旁细心地搀着她;台湾棒球评论家张昭雄将父亲的照片贴在脸上痛哭,并拿来母亲临走时的照片,让父亲看看母亲的样子……

“60年郁积的情感,家仇,乡愁,离恨,在那一刻倾泻而出。”张典婉说。

不过,也有事情让她无言以对。祭奠归来的路上,有人问张典婉,能不能让他们(遇难者家属)来投资?

当然,也有事情让张典婉感到惊喜。大陆出版社的编辑将《太平轮一九四九》的校对稿传给张典婉。看完之后,她心想,“真的已经宽容到这种程度了吗?”

命运,哪里说得清楚

2004年的一天,张典婉在上海一家餐厅吃饭,一眼就瞧见了作家白先勇。听说张典婉他们是为了寻访太平轮而来,白先勇指着餐厅角落吃饭的一个客人,说,你们应该访问他,他吐奶,没上太平轮,救了全家。

这个当初吐奶的人是香港城市大学学者郑培凯。郑告诉张典婉,家里买不到飞机票到台湾,母亲好不容易抢到1月27日太平轮的船票,可是自己吐奶让母亲大伤脑筋,上船前恰好有人给他们买到了飞机票,就把太平轮的票退了。

到了台湾,母亲对郑培凯特殊得好,常常念叨“幸好你吐奶,救了一家人”。心烦的时候,母亲也会嗔怪,“都是你,如果当初坐了太平轮,现在一了百了!”

并不是所有人都能登上太平轮。为了登上这艘船,有的人付出了积累了半生的积蓄,有的人用金条买票,有的人则阴差阳错,错过了太平轮,却获得了太平岁月。

1927年出生的李国深原本是太平轮的船客,可是因为时间仓促,没能搭上轮船,幸免一劫。后来,他因为在佛教上的造诣,以“星云大师”之名而闻名。与太平轮的擦肩而过,他看作是“因缘”。

商人李浩民也随着太平洋一起沉没,他10岁的儿子失去了优裕的生活,不得已选择了免学费的警校。这个孩子,后来成为闻名世界的“神探”,名叫李昌钰。

幸存者之一叶伦明已经90岁了。死里逃生之后,叶伦明与妻子失去联系几十年,直到1980年代,他去香港定居,才联系到台湾的家人,得知妻子已经改嫁,伤心不已,孤老一生。

不久前,张典婉去叶伦明的福州老家,他的家人竟拿出一张叶太太的照片。实际上,叶伦明的太太还是很挂念他。1990年代,她还回过福州,与叶伦明的亲属合影。“叶太太”苦心不止如此,海难之后,她认为丈夫已经遇难才改嫁,她不愿叶家无后,在给第一个孩子登记时,父亲一栏,写的是“叶伦明”。

“爱,或不爱,幸运,还是不幸,命运,哪里说得清楚。”张典婉轻叹了一口气。

在大陆版新书发布会上,著名导演吴宇森的团队成员出现在了现场。今年年底,吴宇森要拍摄新片《太平轮》。其助理特别强调,吴宇森电影侧重的是三对男女的爱情。

近代中国重要的音乐教育家吴伯超是太平轮罹难者之一,他的女儿听到吴宇森要把《太平轮》拍成一部爱情片时,无限感慨:“有那么多的生离死别。”

回家

《寻找太平轮》纪录片中引用了当时的一段证词:“船沉以后,船长在浮桶上跳海死了,他说无脸见人。”后来,船长的后代在张典婉的博客上留言感谢,并告诉她:在此之前,他们一直以为父亲失踪了,以后,他们还将继续相信他只是“还没回家”。

回家——堪称所有被迫来到台湾的大陆人,在流离岁月里最隐秘最柔韧的寄托。

姜思章,浙江舟山人,台湾老兵返乡运动发起人之一,促成了台湾当局开放大陆探亲。他是太平轮纪念协会理事,与张典婉一起完成了《太平轮一九四九》中的部分采访。

1950年,姜思章被国民党抓壮丁去了台湾。他回忆,当时在码头上,哭喊,哀求,诅咒,声声可闻,人群中还有他怀孕的母亲。在航向台湾的海面上,姜思章立定一个愿望:一定要回家。

当初那些乘坐太平轮来台湾的人中,很多人相信,抗战也不过8年,应该很快可以回家。结果今年说明年可以回家,明年说后年可以回家。等了10年,20年,30年过去了,有的人才死心,说,回不去了啊。

张典婉荣获联合报报道文学奖的一篇作品,是写在台湾的浙江大陈人的故事。大陈人在台湾有十几个挨着的村落,一开始,他们过着比在老家好很多的生活。每两年,他们都会祭奠在大陈岛死去的亲人,老太太们穿上绣花鞋,念起低沉的经,念完之后,有人喃喃自语,“再也回不去了。”

姜思章去“总统府”前请愿,结果被打倒在地。他的同学们多人成为大校、少将。他毫不羡慕,“我比他们回家早好几年呢!他们有的一辈子都没有再回到家。”1982年,他回浙江舟山老家,父亲说想看看孙子;第二次回家,他带回孙女给父亲看;第三次,他带回儿子,父亲已经不在了。

也有人以死相抗争。一个厦门籍的士兵决心游回厦门,可是算错了潮汐,被海浪推回了金门。负责审判他的是一位山东籍军法官高秉涵,他心想,如果是我,哪等到六个月,三个月我就游回去!可是按照军法,高秉涵不得不判这个士兵死刑。

执行前,高秉涵说,小弟,喝点酒。士兵说,没有关系,我知道你要枪毙我,枪毙了也好,你不枪毙我,我的肉体困在台湾,你枪毙了我,我的灵魂可以早一点回家。

后来,高秉涵怀着赎罪的心态,一直寻找这个士兵的母亲,想要把这段对话告诉他母亲,向她道歉,并希望替士兵尽孝,找了很多年,可是终究没有找到。再后来,高秉涵把山东菏泽单身同乡的骨灰一个个背回大陆,安葬在家乡,一共背了57个。

这是高秉涵亲口对姜思章说的一个故事,将被写进张典婉与姜思章合著的新书《寻人启事》中。

在又一轮寻访的过程中,一个场景不断在张典婉脑海中出现:母亲司马秀媛和她上海中西女校的校友们坚持每年聚会,一帮老太太聚在一起,穿着旗袍,喝红茶,用轻柔的声音,哼唱“夜上海”,“换一换新天地,别有一个新环境,回味着夜生活如梦初醒。”

“她们宁愿在梦中,没有醒来。”张典婉说。

后记——“这本书没有完结篇”

长期以来,按照官方统计,太平轮的幸存者为36人。谁也没想到,《太平轮一九四九》在大陆的出版,让张典婉新找到两名幸存者。

一切似乎自有天意。上个月,张典婉受邀去广州,参加“南国书香节”。韩子文请来自己的好友、《花溪》主编黄佟佟做《太平轮一九四九》分享会的主持人。

在分享会举行的前一天深夜,黄佟佟突然接到一个朋友的来电。朋友问,你明天是不是要主持一个有关“太平轮一九四九”的活动?黄佟佟说,是啊。她的朋友说,我的祖母和父亲,就是这条船的生还者。黄佟佟把这件事告诉张典婉。张典婉与黄的朋友通了电话,确定其祖母和父亲当年被舟山的渔民救起。张典婉还与对方约好了一起吃饭,可是等了好久,不见人来。后来,对方专门写信给张典婉解释,说,祖母现在92岁,父亲也快70岁,被救起后的生活一直很苦,希望能给我们时间,等等我们。

“我会一直等他们。”张典婉说。

实际上,太平轮出事的海域与老人所在海岛之间,确有很长一段距离。当时也有不少渔船在附近,他们救起了一部分跳入海中的乘客,这些生还者并不在官方统计的36人之列。新找到的生还者丁氏母子,就是在36人获救名单之外。

张典婉和大陆朋友韩子文去浙江舟山走访,寻找历史的印记。当年守护灯塔的少年,如今已是耄耋老人。一个老人对他们说,自己家里祖辈守塔,当晚,他通过望远镜,看到灯火通明的太平轮(相撞后,太平轮发出各种求救信号),上面的人,一个又一个跳进海里。在那样一个寒夜,在冰冷的海水里,一切的挣扎是那样苍白。

“夜很深,我们没有大船,没法出海,救不了人,可我们真的是想去救人。”说这些话时,老人的眼里流动着泪光。

在大陆,张典婉还见到一名在36人名单上的生还者,北京大学的周老师。

她是太平轮第五个船东周庆云的女儿。太平轮一共有五个股东,其中有一个是蔡康永的父亲蔡天铎。

1949年,周老师15岁,趁着寒假,与表妹表哥一起乘坐太平轮,去台湾参加表姐的婚礼。太平轮沉没,她的表妹被一艘澳洲军舰的人救起,可是最后还是罹难了。三个人兴冲冲赶去婚礼,只活下她一人。前些天,张典婉在北京见到了周老师,并给她做了一段录影。周老师说,我希望你能够等我,等我准备好了,再接受你的采访。

从今年6月下旬,大陆版《太平轮一九四九》出版后,从沈阳开始,张典婉一路向南,到北京、上海、厦门、广州,与各地的读者进行交流后,她愈发坚定了当初的想法:“这本书没有完结篇。”