为学生搭建展示的舞台——浅谈初中化学研究性学习小课题内容的选择

蒋澄一

(常州市花园中学 江苏 常州 213016)

研究性学习是学生在教师的指导下,从自然、社会和生活中选择和确定专题进行研究,并在研究过程中主动获取知识、应用知识、解决问题的个性化的学习活动,最主要的特点是学生主动的学习和探究。 在初中化学教学中,开展研究性学习,不但拓展了学科教学,改变了学生的学习方式,而且是教学的补充和创新。

在选择研究性课题时, 考虑到中学生的心理特点,如果让他们长时间的从事某一项学习活动,同时又不能体验到成功,必然会影响学生学习的动力;另一方面,初三学生面临着升学的压力,学习紧张、任务重,这也决定了不可能在有限的课余时间内,花大量的时间和精力去研究某一学科的知识。 所以,在课题的选题时,要避免选择学科跨度大、综合性强、操作烦琐、时间长的研究课题。 教师应站在学生的角度,充分考虑学生及其家庭的自身条件、学校和教师能够给予的辅助、甚至是周围社区的特点,选取符合学生认知规律和初中学生心理特点的小课题,以此来更新学生的知识结构,提高他们的综合素质。 小课题的选择可以从以下几个方面入手。

一、 选择有探究性的实验小课题

化学实验是本学科的主要特征,也是进行研究性学习的主要方式。 化学实验能力对化学观察能力、思维能力、创造能力和整个化学学习能力都至关重要,它的功能是其他教学方式所无法替代的。 这就要求教师要引导学生精心设计各种研究性实验。

1.改进原有实验方案

初中化学的实验中,有一些很有代表性的实验或方案,但是这些实验或方案可能不是最好、最合理的,因此也就给我们留下了许多广阔的思考空间。

在初中复习阶段, 有一道化学试题引起了我的思考:“怎样用实验证明:蜡烛的成分中含有碳、氢元素? ”学生的答案千篇一律的是:在蜡烛火焰上方罩一干冷烧杯,若烧杯壁上有水珠,说明蜡烛的成分中含氢;将烧杯倒转后,倒入石灰水,若出现浑浊,说明蜡烛的成分中含碳。这样的答案给人一种差强人意的感觉。因为,当烧杯罩在火焰上方时,蜡烛极易发生不完全燃烧而产生大量碳黑,在这样的条件下要观察石灰水的浑浊是十分困难的,实际操作也可以证明。还有更好的方法可行吗?我启发学生, 回忆以前的学习中, 有哪些化学反应的反应物中含碳元素? 在反应时有哪些现象? 这些现象可以说明反应物中有碳元素吗? 你认为现在的实验还可以怎样改进?学生讨论后,又拿出了五种方案。其中有两种引起了学生之间的争论。

方案⑴:将石蜡放入浓硫酸中,若石蜡变黑,则说明组成中含碳、氢元素。

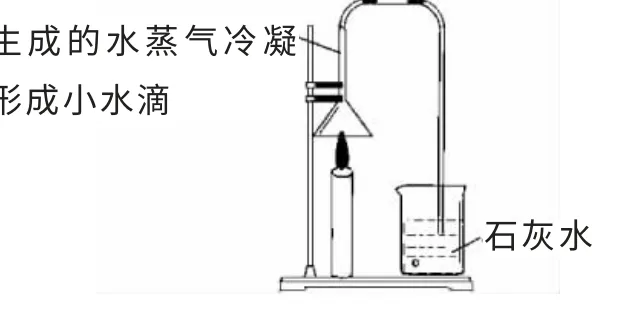

方案⑵:如下图。

因为这两个实验的操作难度不大,仪器装置也比较简单,在课余,我让提出方案的学生在实验室自己动手实验,结果两种方法都没有成功。 实验虽然失败了,但是他们没有气馁,积极查找失败的原因,细致分析后,他们认为:实验⑴中因为石蜡的组成中,含氧元素的量较少,所以不能像蔗糖一样被浓硫酸脱水。 实验⑵中因为蜡烛燃烧产生的气体压强不大, 不能被大量导入石灰水中。失败的原因找到了,还能不能再改进呢? 这时的学生,不仅没有因为实验的失败而灰心,反而因为自己能有这样的实验设计感到兴奋。 几天后提出实验⑵的一组同学,用改进了的装置(如下图)向班级的其他同学演示,并获得了成功。

这样的研究性小课题,能促使学生主动学习和主动探究,容易使学生在学习过程中获得成功的体验,从而进一步激发自身的创造潜能。

2.设计不同的实验方案

同一个主题下,由于个人兴趣、经验、研究角度、研究过程的设计以及方法运用均可以不同,这就为学生发展个性特长,展示才能提供了广阔的空间。 在实验教学中,为达到一个实验目的,就可以有多种途径可以选择。在选择课题时,应从学生认知角度出发,充分考虑小课题操作的可行性, 结合学生身边所能接触到的物品,让学生在动手动脑的研究问题的过程中使用化学知识,将科学方法内化为自己的思维方式。

如:学习CO2的实验室制法后,我布置学生:请用生活中的物品,来制作一个简单的CO2发生装置。 当学生开始拿到问题时,一时感觉无从下手。 “用什么物质反应产生”、“用怎样的容器存放药品”、“如何才能达到控制反应快慢的目的”……,许多问题都摆在了学生的面前。但是只过了一天时间,就已经有三个小组以课本实验作为蓝本,研制出了他们的方案。 虽然其中有的比较简单,方法也不够严谨,但它们都是学生自己的杰作,一点一滴都体现了他们的想象力和创造力。 在一个多星期的时间里,我的主要任务是给他们的装置提建议、分析存在的问题,帮助学生改进他们的装置等等。 一周后的课堂上,当我看见学生,拿着那些由“针筒、易拉罐、盐水瓶、吸管、保鲜膜……” 组装成的稀奇古怪的装置,向其他同学介绍自己制作的装置工作原理时,深深的感到新课程给我和学生带来的巨大变化。

选择这样的课题,一方面可以使学生习得的知识在课后的实验创作中得以重现;另一方面,也让学生在熟悉的生活情景中学习新的化学知识和技能,感受化学的重要性,提高对化学学习的兴趣;同时也逐步学会分析和解决与化学有关的一些简单的实际问题。

3.利用好家庭小实验

在初中化学教学中, 对于课堂演示实验部分的教学,教师都很认真、细致,但课外的家庭小实验没有得到大多数教师的重视。 作为课堂教学广度和深度的延伸,如果我们能认真用好家庭实验的话,不但可以激发学生学习的兴趣,巩固所学知识,提高课堂教学效率,而且也是发展学生科学探究能力的一种途径。 在选择课题时,要注意以下几点:

⑴原材料要价廉且容易获得;

⑵操作简单易行;

⑶实验过程安全,危险性小;

⑷时间不能太长。

在学习酸碱指示剂时,因为介绍指示剂发现的小故事,班级里的一些同学对酸碱指示剂表现出了浓厚的兴趣。 因为考虑到指示剂的制作过程非常简单,因此安排学生,将收集来的花瓣、果皮或根茎捣碎后用酒精浸泡的方法,在家里自己动手制作指示剂。 那么,学生制作的指示剂能用来指示溶液的酸碱性吗? 在课堂上,每个学生用实验室准备的弱酸和弱碱溶液,自己通过实验去判断分析。 在随后的pH 教学后,有同学又提出“在酸性或碱性条件下,指示剂的颜色是否会随pH 不同而改变”的想法。 在研究性实验后,他也找到了自己的答案。

二、 选择知识研究型小课题

1.开放性的问题

研究性学习的过程是一个开放的教学过程,因此解题的方法和答案往往都不唯一,它特别有利于培养学生的思维能力和创新精神,全面发展学生的综合素质。 单一的题型和测试目标限制了学生应用知识解决实际问题的能力,不利于激发学生的创造性思维。 应该积极为学生创设过程开放或结论开放的问题情景,鼓励学生多角度、多侧面、多层次地思考问题,充分调动学生的潜在能力。 近几年,越来越多出现在各城市、地区中考试卷上的开放性试题有力地说明了这一点。

2.体验研究的过程

以往的课堂中,我们老师都希望把一个知识点讲得生动、透彻,富有条理,这是无可厚非的。 但是,假如换个角度,能不能让学生作为一个发现者,去体验揭示答案的过程呢? 也许学生在知识的理解上会更深刻,运用起来更灵活。 比如,在学习原子内部结构时,可以用简单的图示告诉学生, 当年卢瑟福进行的实验和观察到的现象,让他们根据实验的现象来推测原子的内部结构。 学生在以小组为单位讨论后, 基本就可以把结论猜想出来。 学生在设计好的情景中,体验了科学研究的过程,形成了自己的知识体系,增强了学习的信心,比传统的教学方法更适应新课程的发展。 初中化学的知识体系中,如“金属活动性顺序”、“分子的性质”、“铁生锈的条件”、“可燃物燃烧的条件” 等,都可以用这样的方式进行尝试。

三、 选择和生活实际相关联的小课题

研究性学习强调理论与社会、科学和生活实际的联系,特别要关注环境问题、现代科技对当代生活的影响以及与社会发展密切相关的重大问题。 因此,我们要引导学生关注现实生活,亲身参与社会实践活动。 适当地选择一些调查难度小,但与日常生活紧密相关的小课题正符合研究性学习的基本目标。

考虑学校附近有一家规模较大的电池生产厂,同时有部分学生的父母是该厂职工,所以确定“调查常用电池的种类、使用范围、价格以及废弃电池对环境的危害”作为课题。 在课题的调查过程中,学生不仅了解到许多书本上没有的知识,更对废弃电池会污染土壤、水源,影响人体的健康有了更深的感受。

教育的发展必须体现社会发展的要求,符合社会发展的需要。 选取化学与社会发展的热点问题,也是我们选题的好方向。 如常州市正在加快天然气管网的改造,部分市民已经开始用上天然气。 这个热点问题启发学生,可以调查“本地区燃料的种类、热值、价格、优缺点。从节约资源、保护环境、使用方便、经济合算等因素考虑,今后应优先推广哪一种燃料? ”随着人们生活质量的逐步提高,保健食品得到广大消费者的青睐。可选取“调查补钙保健品的种类、 钙存在的形式和钙元素的含量”作为课题。 在小课题实施的过程中,通过社会实践和调查研究, 学生初步了解科学对于社会发展的意义与价值,培养了他们对社会的责任心和使命感。

在研究性学习活动中,选择一个好的课题,不仅能提高课堂效率,使学生牢固地掌握知识,更重要的让学生养成科学的态度,获得科学学习的方法,最终提高他们的科学素养。

[1] 教育部.化学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2003

[2] 丁宏伟.在化学教学中培养学生的灵感思维能力[J].职业教育研究,2006,(9)