安全警示下的消费者水果渠道选择行为实证研究——基于浙江省的调查

赵 昶,靳 明

(浙江财经学院工商管理学院,浙江 杭州 310018)

一、引 言

我国从2002年起开始在城市中对农贸市场推行超市化改造。作为一种生鲜农产品零售业态的变革,资料显示,“农改超”的推行效果并不十分理想。为什么 “农改超”从理论上具有满足社会需求和适应农业产业化发展的特征,而现实中却恰恰相反而无法被市场接受[1]。在 “农改超”面临的诸多问题中,“农改超”如何去适应城市居民的购买行为是一个重要问题。本文试图从城市居民生鲜农产品购买渠道选择角度出发,分析影响消费者渠道选择的诸多因素,以期能为渠道经营主体以 “消费者为中心”调整其营销渠道提供科学依据。

消费者渠道选择行为的核心在于识别出影响消费者渠道选择的因素,大体可以划分为消费者因素、渠道因素和情景因素等三大类[2]。国内外学者对影响生鲜农产品终端渠道选择因素的研究大都遵循上述三大类并采取实证方法,大多集中在农产品新鲜程度、价格、产地、便利性、广告等等因素上[3][4]。部分学者研究表明,由于超市 (或零售店)的生鲜农产品种类较多和产品清洁、安全性、质量及新鲜程度较高,选择零售商店 (或超市)终端渠道购买生鲜农产品的人数远超过农贸市场[5][6]。然而在发展中国家研究报告显示,尽管超市具备上述便利性,消费者仍然习惯地在传统市场上购买生鲜农产品[7]。如Traill(2006)选择42个国家不同发展阶段的农产品市场调查数据的研究,分析影响超市份额的因素,结果表明GDP、收入分布、城市化进程、男女分工的变化和市场开放性等都会对超市份额比例有显著影响。国内的学者如胡定寰等 (2003)、李春成等 (2006)、赵晓飞等 (2009)在对国内城市生鲜农产品终端购买渠道研究表明,由于超市和农贸市场各具特点,拥有不同特征消费群体[8][9]。因此,在生鲜农产品市场上,超市和农贸市场应该被看作两个共存的不同的细分市场而不是两个相互取代的市场的观点。

另外,在渠道选择方面还按照单一渠道和多渠道来进行划分开展研究,并针对单一渠道选择问题多采用SEM结构方程模型,来研究消费者在某个特定渠道的购物意愿或行为;多数采用MNL、LCM、MNP等离散选择模型研究多渠道选择。其中MLM模型 (多项分类logistic回归)渠道选择方面的应用还极为少见。国内由于 “农改超”事件影响,一般选择超市和农贸市场两个渠道开展对比研究,计量方法大多采用二元分类Logit模型和Probit模型。综上所述,国内对消费者生鲜农产品购买渠道选择行为开展一系列研究,但是还有待深入探讨。

1.现有研究一般都视政治、经济因素比较稳定,在模型中被当作常数对待,但本文考虑的是在食品安全事件警示下的,消费者关注点从生鲜到产品安全特性,消费者选择行为及因素决策权重必然会发生变化。正如McFadden(1999)提出在模型中考虑消费者的感受形成与感受如何影响决策,可以提高模型的解释能力[10]。从这个角度出发,消费者认知重要性胜过事实,需要研究者借助于现有的顾客感知价值、购物动机等理论,去研究消费者渠道选择行为。由于消费者不同购物动机导致对渠道属性的感知会存在差异进而影响其渠道的选择[11]。

2.生鲜农产品一般包括蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品以及花卉等七大类生鲜初级产品,习惯上将其称为 “生鲜三品”(果蔬、肉类、水产)。鲜活程度被认为是决定生鲜农产品价值的重要指标[12]。但从消费者角度看,不同大类生鲜农产品的具体特征是截然不同的。而现有大多研究却视生鲜农产品为一个整体概念,无疑会制约研究结论有效性。本文认为只有作分类基础上,才能有效把握消费行为,包括消费者渠道选择行为。目前已有少数学者开展这方面研究,如马文涛等(2006),对北京超市水果属性和超市经营特征进行了评价,并运用二元Logistic模型对消费者在超市购买水果等生鲜农产品的影响因素进行识别研究[13]。

3.现有研究提出了超市和农贸市场共存的概念,但是超市毕竟是一个发展的趋势,那么这个替代趋势如何?受什么因素影响?是有待研究的重要问题。而且目前的渠道不只上述两种,还有其他的渠道存在,因此,目前的主要研究方法不适用,要引入MLM模型。

二、研究设计

(一)研究内容

本文将选择单一水果大类作为研究对象,明确分析消费者的安全需求,即把安全需求从一般的生鲜需求中分离出来考虑。结合消费群体的人口统计特征变量,主要从当前研究较少考虑的消费者感受和动机出发结合进行研究。通过格式化问卷形式开展调查,包括性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、家庭人口结构、职业、家庭人均年收入、所在地区、采购角色、购买原因、辨识途径、价格评价、方便程度、改进方面、支付溢价、渠道选择等16个主要因素对消费者水果产品渠道终端选择行为的影响。

(二)变量设置与模型的建立

研究的变量分成三个部分:(1)因变量。本文研究消费者对于安全水果渠道选择应变量,包括超市 (便利店)、农贸市场、小摊贩和直销专卖店等四个部分,因此设置为名义变量。(2)控制变量。主要是人口特征变量,包括性别、婚姻状况、家庭人口结构、职业、所在地区、年龄、受教育程度、家庭人均年收入、采购角色等9个变量。其中前面5个变量为名义变量,后面4个为序次变量;(3)自变量。主要是购买原因、辨识途径、改进方面、价格评价、方便程度、支付溢价等6个变量。前面3个变量为名义变量,后面3个为序次变量。

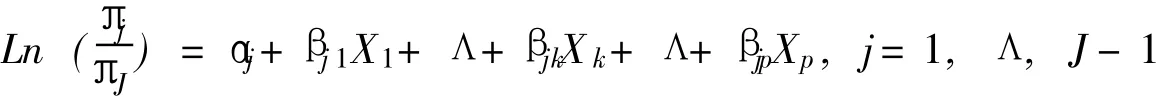

由于因变量为名义变量,因此,用多项分类logistic回归来分析数据。多项分类logistic回归的基本形式是:

样本数据获得的模型为:

其中,自变量记为Xk(k=1,2,…,p),αj与βj分别表示第j类的常数项与解释变量参数。该等式是以最后一类 (J)为基线的,每个反应类别j与J基线类别间建立回归模型。参数βjk的估计值bjk表示在其他自变量固定不变的情况下,某一自变量Xk改变一个单位,反应类别j相对于类别J的对数优势平均改变量,通常采用优势比来解释,即Xk增加一个单位,反应类别j优势将改变exp(bjk)倍[14]。本文因变量有四个水平,以 “农贸市场”为对照水平,其他水平均与其相比。模型的参数值估计采用最大似然法,用伪决定系数 (Pseudo R-Square)、似然比卡方检验和拟合优度检验等来对回归模型的整体拟合质量进行检验和判断。

(三)调查方法与样本选择

我们组织企业管理专业硕士研究生进行调查,共向浙江全省各地发放500份调查问卷,以当场回收方式获取数据,共回收有效问卷468份。输入SPSS15.0统计软件。

三、数据分析

(一)样本统计特征分析

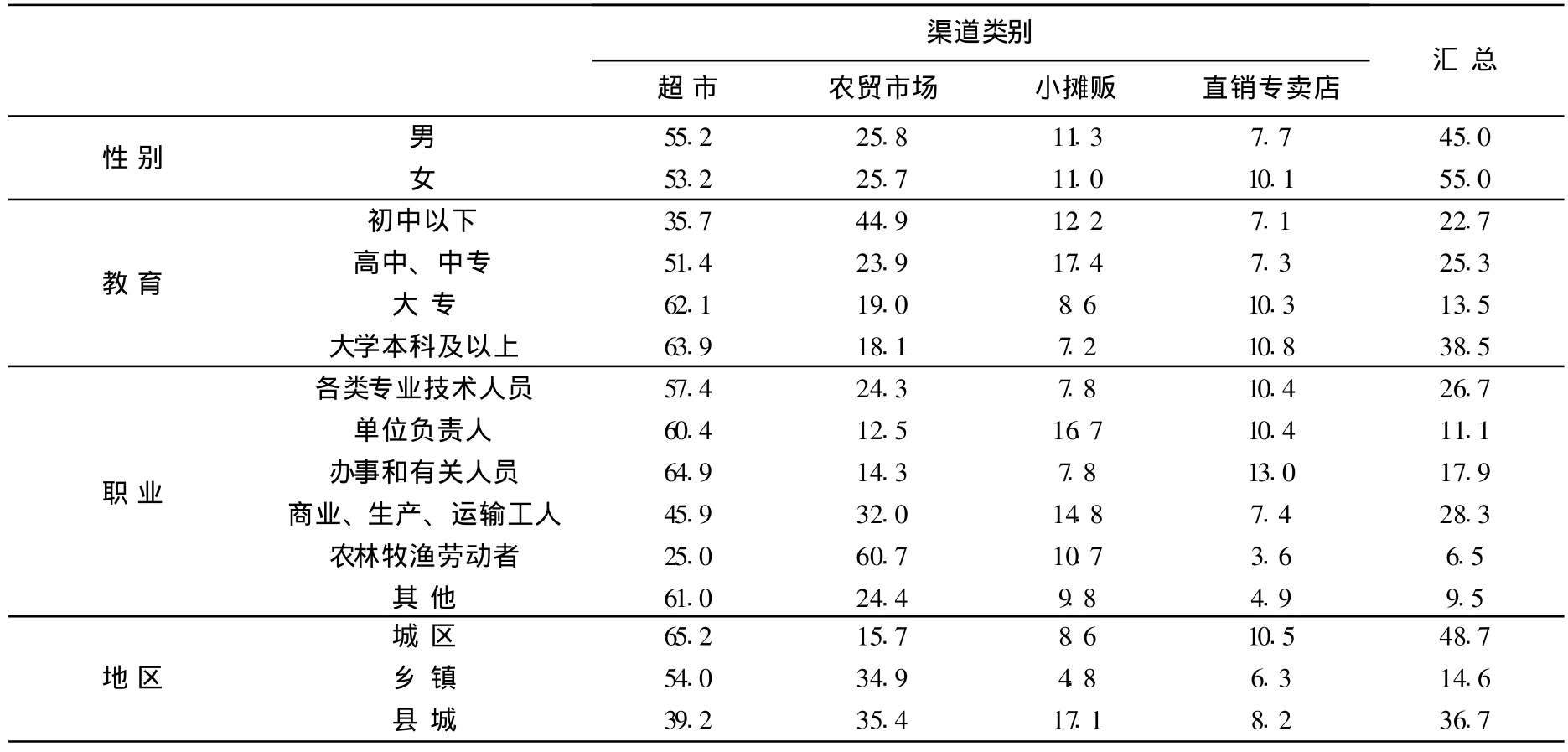

1.人口特征描述

在有效问卷468份中,男性为45%,女性为55%,24岁以下的为19.3%、25-39岁为52.0%、40岁以上28.7%。食品采购角色中基本是的占15.8%,偶尔39.7%,基本不是为44.5%。来自城市的为48.7%、县城36.7%、乡镇14.3%。人均收入1万元以下的占27.9%、1-3.5万占42.5%、3.5万以上的占33.7%。相应人口特征变量分布见表1。

表1 人口特征与渠道选择比例分布表 单位:%

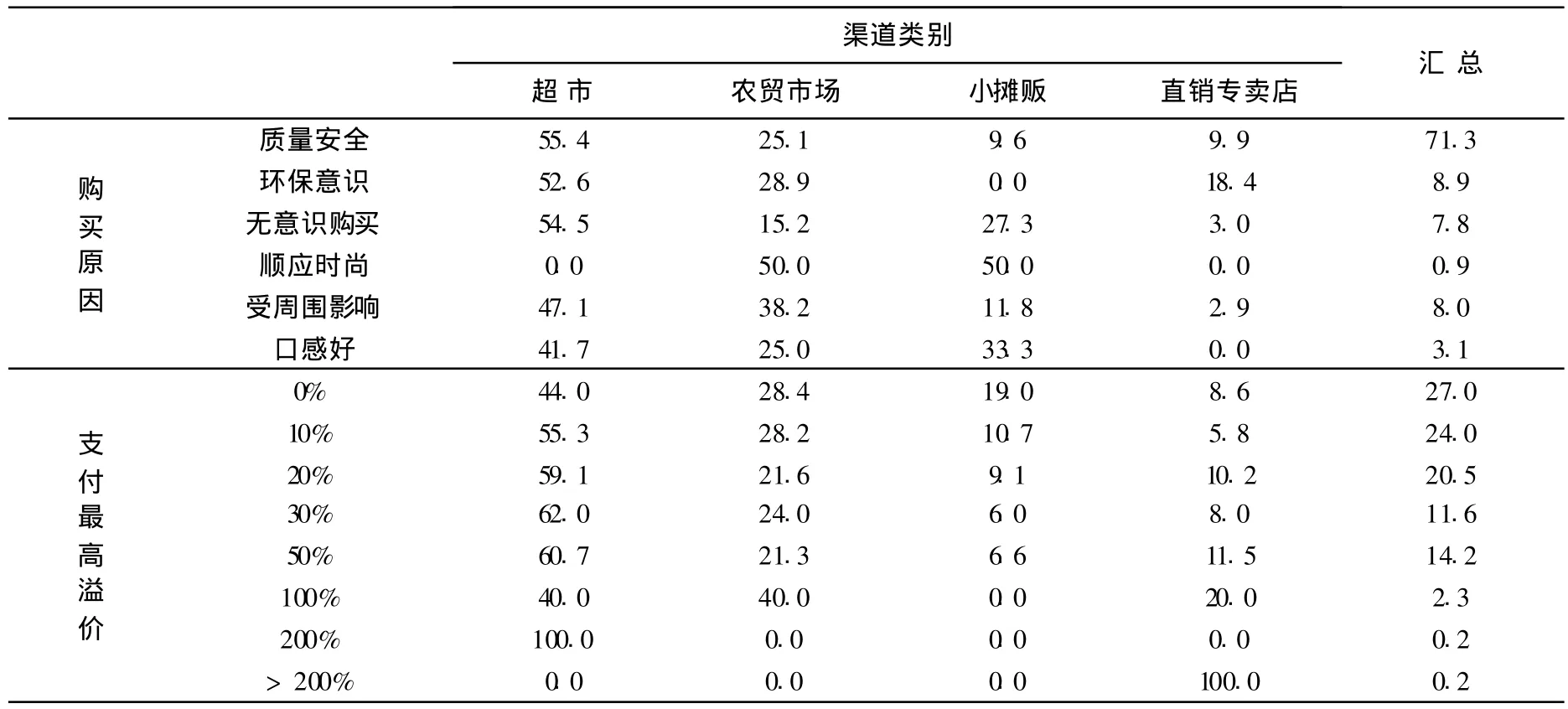

2.消费者对水果渠道的基本反应描述

消费者质量安全中55.4%选择超市渠道,是农贸市场的2倍。而消费者在购买水果时会考虑质量安全因素的比例高达71.3%,而传统的口感好的比例仅为3.1%。说明消费者很关注水果的质量特性。购买时的辨识途径主要是绿色标志,比例为40.9%,体现绿色标志在传递安全产品特性方面的贡献,总体来说购买辨识途径因素中,消费者选择超市比例是农贸市场渠道的2倍。消费者对目前的安全产品价格反应基本认可,认为价格偏低和较低的比例合计为90.7%,说明安全产品水果价格存在一定的溢价空间,这个结论在后面的溢价中同样得到证实,消费者愿意支付溢价在20%-50%的合计比例为46.3%,这为水果超市经营模式提供坚实的基础。消费者对当前的渠道设置方便性,反应普遍适中,选择方便程度一般性的为69.1%。

表2 消费者对水果渠道的反应基本描述 单位:%

3.变量相关分析

由于因变量购买渠道是名义变量,因此选用交叉表对变量之间关系进行检验。交叉分析表明,自变量中的教育、职业、地区和购买原因等四个因素与购买渠道选择的发生有显著的相关性,而其他变量与购买渠道选择没有显著关系。其中教育程度变量与水果渠道变量的Pearson Chi-Square= 36.857,sig=0.000,从表1可以看出,文化程度越高的消费者越倾向于选择超市渠道;消费者从事职业变量与水果渠道变量的Pearson Chi-Square=39.447,sig=0.001,从表1可以看出,各类专业技术人员、单位负责人和办事和有关人员选择超市是农贸市场渠道比例的2-4倍,相应地一般工人和农民多选择农贸市场;消费者所在地区变量与水果渠道变量的Pearson Chi-Square=36.970, sig=0.000,从表1可以看出,在城区的消费者选择超市比例是农贸市场的4倍,在县城的消费者两者比例相当,而在乡镇地区,由于质量问题,消费者愿意从超市购买安全水果;消费者购买原因与水果渠道变量的Pearson Chi-Square=36.390,sig=0.003,从表2可以看出,消费者大都愿意选择超市渠道。

(二)计量经济模型结果分析

1.模型的拟合优度分析。

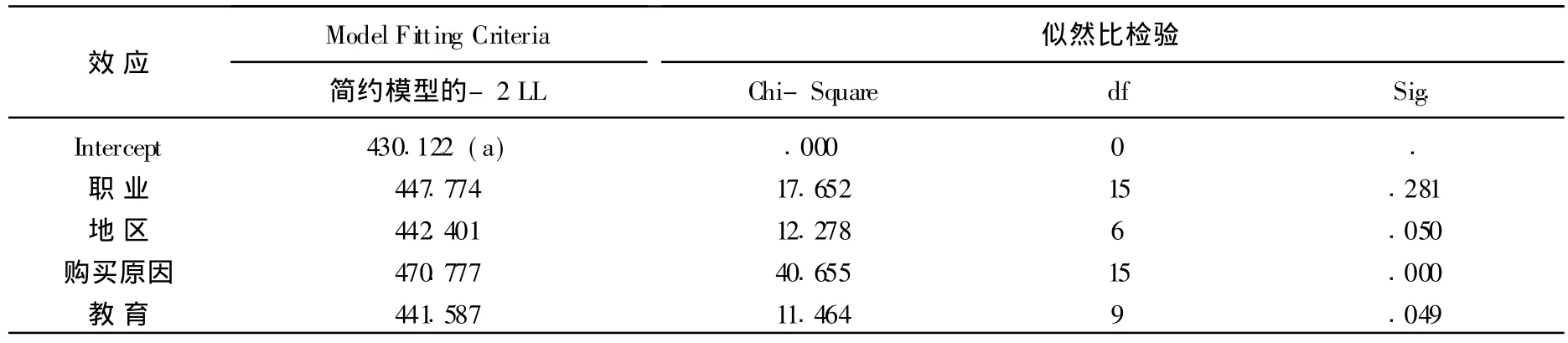

伪决定系数 (Pseudo R-Square)是判断模型效果的指标之一,得到Cox and Snell和Nagelkerke两种伪决定系数分别是0.221和0.246,它们分别说明模型中自变量解释了自变量的变异占因变量总变异的百分比。另外,Deviance拟合优度检验的p值为0.984大于0.05,提示模型的拟合情况较好。最终模型包括4个变量,获得似然比卡方值为536.458-430.122=106.336,自由度=45,P= 0.000,说明模型中至少有1个自变量有统计意义。表3用于判断自变量作用是否有统计学意义。根据表3,自变量 “地区”“购买原因”的似然比卡方统计检验显著,说明地区、购买原因变量对渠道选择有显著影响,其他自变量对反应变量没有显著影响。

表3 模型的似然比检验

2.多项分类Logit模型分析

根据多项分类logistic回归的基本形式构建回归模型,模型的具体情况见表4。表4主要包含“超市”、“小摊贩”两个模型,每个模型以“农贸市场”为参考类别。

表4 渠道选择的多项分类logistic回归模型

在 “超市”渠道选择模型中,购买原因的 “食品安全”和 “无意识购买”的回归系数的统计检验的显著,即购买安全产品的消费者更愿意选择超市渠道。Exp(B)的数值表示,购买安全特性的消费者选择 “超市”的概率与选择 “口感好”特性的概率之比的1.377倍。类似地,“无意识购买”的消费者选择 “超市”渠道的发生比是“口感好”的消费者的2.656倍。这部分消费者本质上已经属于超市的高度忠诚者,已经养成了消费习惯。不同地区的消费者,城市的比农村的消费者更倾向于超市购买,其比例为2.29倍,而县城表现大体与农村差不多,也体现了浙江省经过多年农村超市培育,体现城乡差别在逐步缩小的事实。教育程度的变量总体来说是初中及以下的1.7倍以上,尤其是大专文化水平的不但显著,而且比例最高。在职业变量中,所有职业相对于农林渔牧业来说,其比例全部在2倍以上,这是四个变量中最为突出的选择超市渠道,这个事实是比较明了的,由于劳动分工特点,其他职业一般需要外购,更适应从超市渠道购买水果产品。

在 “小摊贩”渠道中,出于食品安全、环保意识和受周围他人影响等,消费者几乎不会选择小摊贩渠道,而更愿意去农贸市场。受教育水平越高的越不会选择小摊贩购买安全水果;在浙江农村由于不存在小摊贩概念,而在城市和县城,会出现小摊贩,由于传统观点存在,有些消费者认为他们的产品是自个生产的,可能更 “土”,而在农村,由于信息比较充分,消费者一般不会选择小摊贩。因此,表现出来的是城市和县城选择小摊贩渠道比例比农村高。类似地,这个情况同样体现在不同职业变量上。

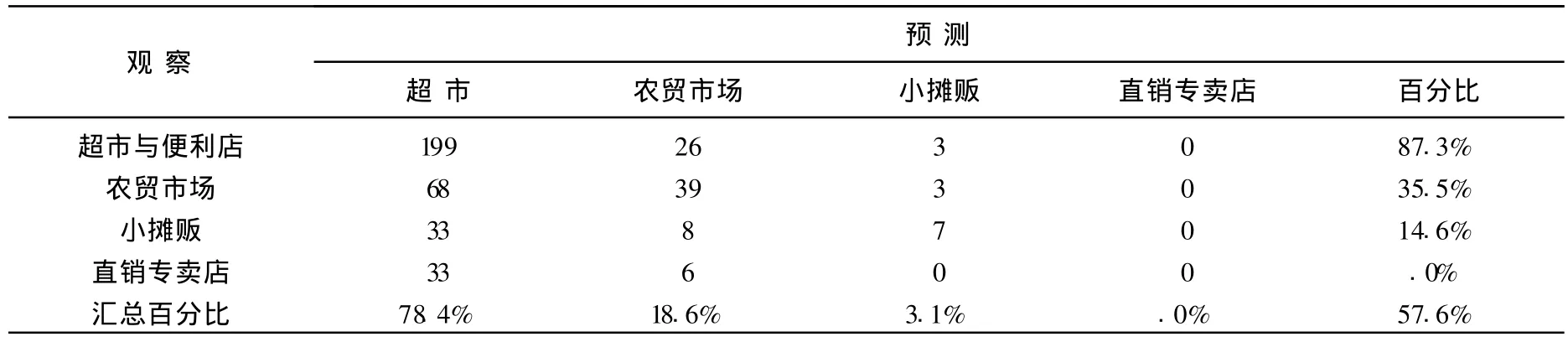

3.预测正确率

由表5可以看出,观察分类与模型预测分类的情况,该模型的正确预测百分率为57.6%,说明模型预测基本有效。

表5 观察分类与模型预测分类的情况

四、研究结论

从以上调查分析可以看出:首先,虽然在安全原因、环保原因等动机下,相对于农贸市场,消费者超市选择优势比并没有明显扩大,说明超市很难在短时间内有效取代农贸市场,超市和农贸市场应该被看作两个不同的细分市场而不是两个相互取代的市场 (赵晓飞等,2009),而是认可农超共存现象。事实上应该是一个比较自然的演进过程,消费者有个渐进的习惯形成过程。这一点可以再无意识购买动机选项可以得到证实,其超市优势比高达2.6倍。这个群体40.6%基本属于食品采购角色,远高于本次调查的一本水平15.9%。他们的购买辨识途径在于个人感觉 (48.5%)和绿色标志 (21.2%)。安全食品在家庭食品支出比重在21%到40%为40.6%,41%到60%为21.9%, 61%到80%为21.9%。原意支付溢价的比例在20%以内的78.8%,也就说绝大部分消费者基本认可当前的安全水果的价格。年龄在 40岁以下的比例为 76%,主要分布在城市 39.4%、县城51.5%,他们的职业分布比较均匀。其次,相对于城市来说,县城中消费者超市优势比较低,几乎与农贸市场一样。因此,如何提高县城中的超市渠道优势可以作为下一步工作进程所在。第三,不同地区和职业群体对小摊贩偏爱出乎意料的高,不管是何种原因,至少也应该引起我们的注意。比如可以开辟一定空间给小摊贩,让农户或种植户与消费者直接对接。为有效地引导和规范这个渠道和消费需求,特别可以在社区中通过某种组织方式来完成,比如设立一些社区性小门店,方便消费者购买。最后,消费者对现有安全产品的渠道本身的价格、方便程度等消费感知方面并没有显露出明显取向,但是对于安全产品存在一定的溢价空间,因此留给超市经营改善的有一定的发展空间。但是消费者对于直销专卖店似乎并无多少偏好,这是要引起经营者的注意。另外,虽然不同渠道本身传递了不同产品安全信息,但消费者却比较看重安全标志,说明安全标志越来越深入人心,是一种跨渠道的信息保证制度。

[1]朱爱武等.对生鲜农产品 “农改超”经营的辩证思考——基于理论与现实的反差 [J].中国市场,2008,(19):140-142.

[2]王全胜,韩顺平,陈传明.西方消费者渠道选择行为研究评析 [J].南京社会科学,2009,(7):33-36.

[3]Baron P.J.,Mueller R.D.Consumer perceptions in Eastern European foodmarkets[J].British Food Journal,1995,97(2):34-45.

[4]Maruyaman M.,Trung L.V.Traditional bazaar or supermarket:a profit analysisof affluent consumer perceptions inHanoi[J].International Review of Retail Distribution and Consumer Research,2007,17(3):233-252.

[5]Goldman A.,Ramaswami S.,Krider R.E.Barriers to the advancement ofmodern food retail formats:theory andmeasurement[J].Journal of Retailing,2002,78(4):281-295.

[6]胡定寰等.中国超市生鲜农副产品经营与消费者购买行为 [J].中国农村经济,2003,8(2):12-17.

[7]赵晓飞,杨英.生鲜农产品渠道终端购买行为研究 [J].市场研究,2008,(9):29-35.

[8]李春成,李崇光.农产品营销渠道发展对策探讨 [J].华南农业大学学报 (社会科学版),2006,(1):58-64.

[9]赵晓飞,杨英.消费者生鲜农产品购买渠道选择影响因素研究——基于武汉市武昌区的调查 [J].财贸研究,2009,(2):45 -51.

[10]McFadden D.Rationality for Econom ists?[J].Journalof Risk and Uncertainty,1999,19(1-3):73-105.

[11]Balasubramanian S.,Raghunathan R.,Mahajan V.Consumers in aMultichannel Environment-ProductU tility,Process Utility and Channel Choice[J].Journal of Interactive Marketing,2005,19(2):12-30.

[12]石朝光等.影响消费者生鲜农产品购买决策产品特征因素分析 [J].浙江农业学报,2011,23(1):170-175.

[13]马文涛等.北京城区消费者水果购买场所选择影响因素分析 [J].商场现代化,2006,466(5):67-69.

[14]宇传华.SPSS与统计分析 [M].北京:电子工业出版社,2007.404-413.

———沈阳北行农贸市场