西部少数民族地区承接东部地区产业转移问题研究*

章文光 赵扬帆

西部少数民族地区承接东部地区产业转移问题研究*

章文光 赵扬帆

本文结合我国西部少数民族地区承接东部地区产业转移的现状,总结出目前我国西部少数民族地区承接产业转移的主要模式,并在此基础上剖析西部少数民族地区承接东部地区产业转移的经济效应,最后提出了若干对策建议。

西部少数民族地区;东部地区;产业转移;模式;经济效应

改革开放30多年来,中国东部地区经济持续快速增长,但由于土地、劳动力、资源能源、环境等因素制约,一些劳动密集型、资源密集型产业发展陷入困境,必须进行产业结构调整升级。而西部少数民族地区具有产业承接的比较优势,将东部地区已呈发展颓势的产业转移至此,不仅有助于东部地区的产业优化升级,而且对加快西部少数民族地区的经济发展、缩小东西差距、协调区域统筹发展、维护国家安全和社会稳定等方面都具有重要意义。①

一、西部少数民族地区承接东部地区产业转移的基本现状

1、承接产业转移的速度、规模、产值逐年增长且增速较快

据国家发改委的统计数据,截至2009年初,西部地区社会消费品零售总额增长快于东部地区,西部地区比上年增长21.65%,东部地区为21.10%。西部地区在投资方面亦保持高速增长,高达28.62%的增长率大于东部地区的22.08%。从工业经济增速来看,西部地区工业生产增加值为19.74%,亦大于东部地区的15.73%。在这些数据方面,东部地区明显落后于西部地区。②目前,东部地区集中了全国约80%的加工制造工业,受土地、劳动力、环境容量等因素制约,加快了向西部地区转移的步伐。据估算,到2010年末,仅广东、浙江、福建、上海三省一市需要转出的产业产值估计就将达到14000亿元左右。③

2、所承接产业仍是以传统劳动密集型、资源密集型产业为主

自2008年全球金融危机以来,珠三角、长三角地区主要以纺织、服装、食品、玩具、皮革、制鞋等处于产业链中低端、盈利能力较弱的产业转移日趋迫切,电子信息、家电等也开始寻求新出路。如广东佛山计划将超过半数的陶瓷企业转移,由陶瓷生产基地向研发、物流、总部基地转变;深圳的机械、食品仪表等行业企业外迁较多,占外迁企业总数的58%。低附加值的劳动密集型产业和加工贸易从东部沿海地区向西部少数民族地区转移的趋势将进一步加强,转移的产业主要以纺织服装业、农产品加工、化工、家电制造、汽车零部件产业等为主。

3、民族各省区间争夺东部地区产业转移的竞争日趋激烈

由于产业转移对经济增长的拉动效应非常明显,所以西部少数民族地区各省区都在发挥各自的比较优势,积极承接东部沿海地区的产业转移。部分省区发挥其毗邻珠三角、长三角 (如云南、贵州、广西)、环渤海地区 (如内蒙古、宁夏)的区位优势,部分省区则是发挥自身丰富资源储备的优势(如内蒙古、新疆、青海),有的省区利用巨大的政策优惠来吸引产业转移 (如青海通过颁布包括矿产资源开发优惠、税收优惠、土地使用优惠在内的一系列的招商引资方面的优惠政策等来吸引东部产业转移;2010年1月,中国—东盟自由贸易区在广西如期建成,广西目前既拥有东部沿海开放的政策,又享受西部大开发政策和少数民族自治政策,开放条件优越,必将吸引更多的东部产业转移)。总之,西部少数民族地区间争夺东部地区产业转移的竞争日趋白热化。

4、企业组团式转移、产业链大规模整体转移趋势明显

东部地区产业转移过程中不可忽视的一种模式是以行业重点企业和大企业为核心,实行组团式或产业链整体转移。也就是行业重点企业和大企业基于降低生产成本、贴近市场、节省物流运输等方面的考虑,对一个产业的上、中、下游各个阶段的产品进行整个产业链的大规模转移,同时将研发、采购、销售、物流、售后服务等各个营运环节也转移过来,它往往带来整个移入区域产业区位条件的改善和整个区域经济的繁荣。重点企业、大企业投资往往会带动和引导一批相关行业的大量投资,形成互动良性的发展格局。如青海柴达木盆地目前已吸引我国东部地区一批重化工企业组团入驻,如青海盐湖集团、中信国安、西部矿业、庆华集团、青海碱业等,逐步形成以“油气-盐化工”、“煤-焦-盐化工”、“煤化工-盐化工-建材”、“有色金属-天然气-盐化工”和“铁矿-焦炭-钢铁”五大循环产业链,产业链大规模转移趋势明显,产业集聚效应已经显现。④

5、有配套产业基础、产业集聚优势的省区更易吸引东部产业转移

由于同类和相关产业高度集聚,具有整合优势、创新激励、知识溢出等内在机制,因而有产业特色和配套产业基础的西部少数民族地区具有特殊竞争优势。产业集聚优势以及低成本优势,成为吸引产业转移的主导力量。如包头装备制造产业园区,是内蒙古自治区、包头市重点规划扶持的新型特色产业园区,2010年仅上半年,产业园区完成工业总产值260亿元,同比增长37%,占全区工业总产值的比重达64.7%。⑤截至目前,园区已初步形成重型汽车、风电设备制造、特种钢深加工、铁路车辆产品、石油钻具五大系列的优势特色产业集群。由于同类和相关产业齐全所带来的集聚优势,加之拥有完善配套的产业基础和较好的交通地理条件和基础设施,园区在吸引东部产业转移方面的优势日趋明显。今年,园区将力争从东部地区引进15个亿元以上的装备制造企业,引进100个配套项目。⑥

二、西部少数民族地区承接东部地区产业转移的主要模式

1、要素注入-直接投资模式

要素注入-直接投资模式是指企业跨越区域界限到其他区域去投资设厂,进行生产和销售,在运行上表现为发达区域企业对发展中区域的投资行为。直接投资能够使欠发达地区迅速积累资金,为区域经济的起飞创造条件,产生要素注入-直接投资的经济效应。产业转移发生的主要形式是跨区域直接投资,伴随直接投资的产业转移过程,输出的先进技术被输入方消化吸引并导致技术进步,在技术转移过程中带动输入方的经济增长。以广西南宁高新区为例,截止到2010年末,广西南宁高新区累计引进实际到位内资129.19亿元,是“十五”期间的2.25倍,其中近七成是来自东部地区的产业转移。南宁高新区还不断优化招商引资扶持政策,积极抢抓机遇,创新招商引资策略,招商引资不断取得新突破,以丰达电机、富士康为首的一大批世界500强知名企业相继落户,将为南宁的经济起飞创造更好条件。⑦

2、“新雁行模式”

“新雁行模式”是相对于“雁行模式”而言,它是指一国之内发达地区不断向欠发达地区转移已失去比较优势的产业,从而推动欠发达地区的产业升级。这种产业转移和升级模式呈梯形,沿着劳动密集产业-资本密集产业-技术密集产业的方向进行转移和升级,从而推动欠发达地区的产业升级。该模式是以东部地区第一梯度中心城市为“雁头”,以第二经济梯度的东部地区次一级城市和临近省区的中心城市为“雁身”,以位于第三经济梯度的西部少数民族地区各省区为“雁尾”。在统筹区域合作的大背景下,该模式是值得西部少数民族地区推广和研究的转移模式。如内蒙古可结合自身实际,在发挥现有重工业基础优势的同时,积极发展劳动密集型为主的轻工业,大力发展旅游业及其旅游购物产业。可行的模式是:商品、服务 (劳务)+市场型。服务是指中心城市对内蒙古所提供的金融、保险、信息、技术服务等;商品主要指内蒙古提供的城市所需的农副产品如粮食、蔬菜、副食品等;劳务是指内蒙古剩余劳动力通过中心城市的劳动力市场流向城市提供劳务等。⑧

3、企业虚拟一体化模式

企业虚拟一体化模式指东部地区的企业仅保留关键功能 (如研发、销售或保留总部),其他功能通过外包完成。西部少数民族地区可采用该模式承接的产业包括装备零部件、家用电器、食品工业以及轻纺工业等劳动密集型产业或生产标准模式化等产业,这样可以形成以东部企业为核心 (总部保留),以西部民族地区企业为生产、物流等基地的虚拟一体化模式。以广西为例,广西承接东部产业转移企业虚拟一体化模式主要是指:东部具备一定竞争力的企业在与广西企业合作时采取类似于跨国公司企业虚拟化的一种模式。实现形式包括:来料加工、来样加工、来件装配、转包等。即东部地区的企业可以向广西企业提供原材料、辅助材料与包装物料等,并提出成品的质量、规格、式样等要求,由广西企业按要求生产,成品交给对方,收取加工费;或者东部企业提供样品款式和规格等要求,广西企业按要求生产,成品交给对方,收取原材料费及加工费;或者东部企业提供装配所需零部件、元器件,必要时提供技术或设备,广西企业按要求进行装配,成品交给对方,收取加工费。⑨

4、产业集群转移模式

此模式指一整条产业链的转移,不仅是纵向关联的产业,而且是横向关联的产业。它往往带来整个移入区域产业区位条件的改善,带来整个区域经济的迅速繁荣,其对移入地而言带来的不仅是企业,而且是诸如技术、人才、管理者等高级生产要素。西部少数民族地区应抓住机遇,最大限度地承接产业集群的整体性转移。据中国纺织服装网的数据,近年来,广东、浙江、福建等东部地区纺织服装产业集群呈现向西部少数民族地区整体迁移的趋势。自2007年全球金融危机以来,号称“世界鞋都”的东莞出现了大量企业倒闭或外迁,不少鞋厂向西部少数民族地区、东南亚地区转移。业内专家预计,纺织服装业、制鞋业等劳动密集型产业将会逐渐把整个产业链向西部迁移,形成西部少数民族地区产业集群。

5、产业转移园区模式

产业转移园区模式是指民族地区各省区可根据实际情况,在总体规划确定的建设用地中整体或部分划出一定面积的土地,设立产业转移园区,建立开发区、工业园区、高新产业开发区等,并负责园区外部道路、供水、供电线路和排水、排污管道等基础设施建设以及土地开发手续的办理等事项。2009年以来,东部地区各省市正在积极探讨与西部少数民族地区建立工业园、产业园,探索建立共赢机制,如浙江与新疆签订框架协议,欲在新疆已批园区中设立“浙江工业园”。2010年8月,浙江宁波合盛集团有限公司投资70亿元建设的硅材料循环经济产业园项目,在国家级石河子经济技术开发区开工建设,这个项目由年产40万吨有机硅、16万吨工业硅、7万吨氯化钾、3万吨石墨电极等8个配套项目组成。2013年工业园项目建成后将成为我国最大的有机硅产业基地之一,年产值可达100亿元以上。⑩浙江、江苏、上海等东部沿海省份也与新疆、内蒙古等西部少数民族地区省区多次接触,探讨能否在这些地区开发区划出一定范围设立“园中园”,双方共同招商,利益分成,达到互利共赢的目标。但由于涉及到财税政策、土地宏观调控等问题,目前该模式还处在起步阶段。

三、西部少数民族地区承接东部地区产业转移的经济效应

1、西部少数民族地区承接东部地区产业转移的正经济效应

第一,产业转移兼具要素注入和技术溢出效应。

通常要素是产业可以获得的、能使其有效生产出对消费者有用产品、服务的有形 (有形要素包括自然资源、劳动力和资本等)或无形 (无形要素包括劳动者技能、知识和生产技术等)的统一体。东部地区的产业转移至西部地区,相当于在西部少数民族地区注入了资本、技术和知识等生产要素,为该地区经济的繁荣创造了条件,这是产业转移的要素注入效应。而转移的产业所包含的技术,在转移过程中和转移后被移入地产业模仿、消化、吸收,并引发西部少数民族地区产业间的激烈竞争,打破其原有产业的低效垄断,使其不得不进行技术创新以提升竞争力,进而改善区域产业的市场结构,提升其经济运行效率。⑪这种在产业转移过程中输出的先进技术被输入方消化吸收所导致的技术进步以及技术转移过程所带动的输入方的经济增长,便是产业转移的技术溢出效应。

第二,产业转移更新了传统落后观念。

观念落后是欠发达区域一笔沉重的历史遗产,其传统观念突出表现为计划经济、自然经济、小农经济、平均主义和“等靠要”等依赖心理与懒惰思想等,这些都是欠发达区域自我发展能力欠缺的重要根源。来自发达区域的产业移入将有助于改变这种状况,因为先进产业的移入必然伴随着与市场经济相适应的新文化的传播与扩散,即产业转移带来的不仅是品牌、资金、技术等有形资源,更有符合市场经济要求的新思想、新观念、新意识和新的管理方式等无形的资源。这些无形资源将对欠发达区域传统观念起着融合、更新、改造作用,为区域经济发展注入持久的精神动力。⑫目前,大部分西部少数民族地区省区已逐步更新传统观念,并形成了以科学发展观为核心的发展理念。各省区在资源开发、产业发展和产品创新上按照比较优势原则,以市场为导向,以发达区域产业转移的需求为基本参照,全方位敞开大门,既对发达国家开放,也对国内发达区域开放,既对竞争性产业开放,也对垄断性产业开放,在开放中努力吸引国际国内发达地区的资金、人才前来开发,以开放促开发,以开发促发展,进步明显。⑬

第三,产业转移缓解了就业压力。

西部地区人口基数大,结构性失业、摩擦性失业、隐性失业大量存在,东部地区转移的劳动密集型产业可吸纳大量劳动力,极大缓解该地区的就业压力。⑭以广西为例,广西近几年正在构筑加工贸易产业转移的“战略承接地”,由此带来的外贸出口增长不仅直接拉动广西GDP增长,还间接带动消费、投资、就业等其他行业的增长,从而间接地促进经济的增长。同时,外贸出口每年为广西提供了128万多人的就业机会。⑮按照2009年全区货物出口总金额83.75亿美元计算,根据国家统计局的预测,每出口1亿美元的工业品可为1.2万人提供就业机会,理论上可带动的就业人数将达到100.5万多人。⑯

第四,产业转移弥补了建设资金不足。

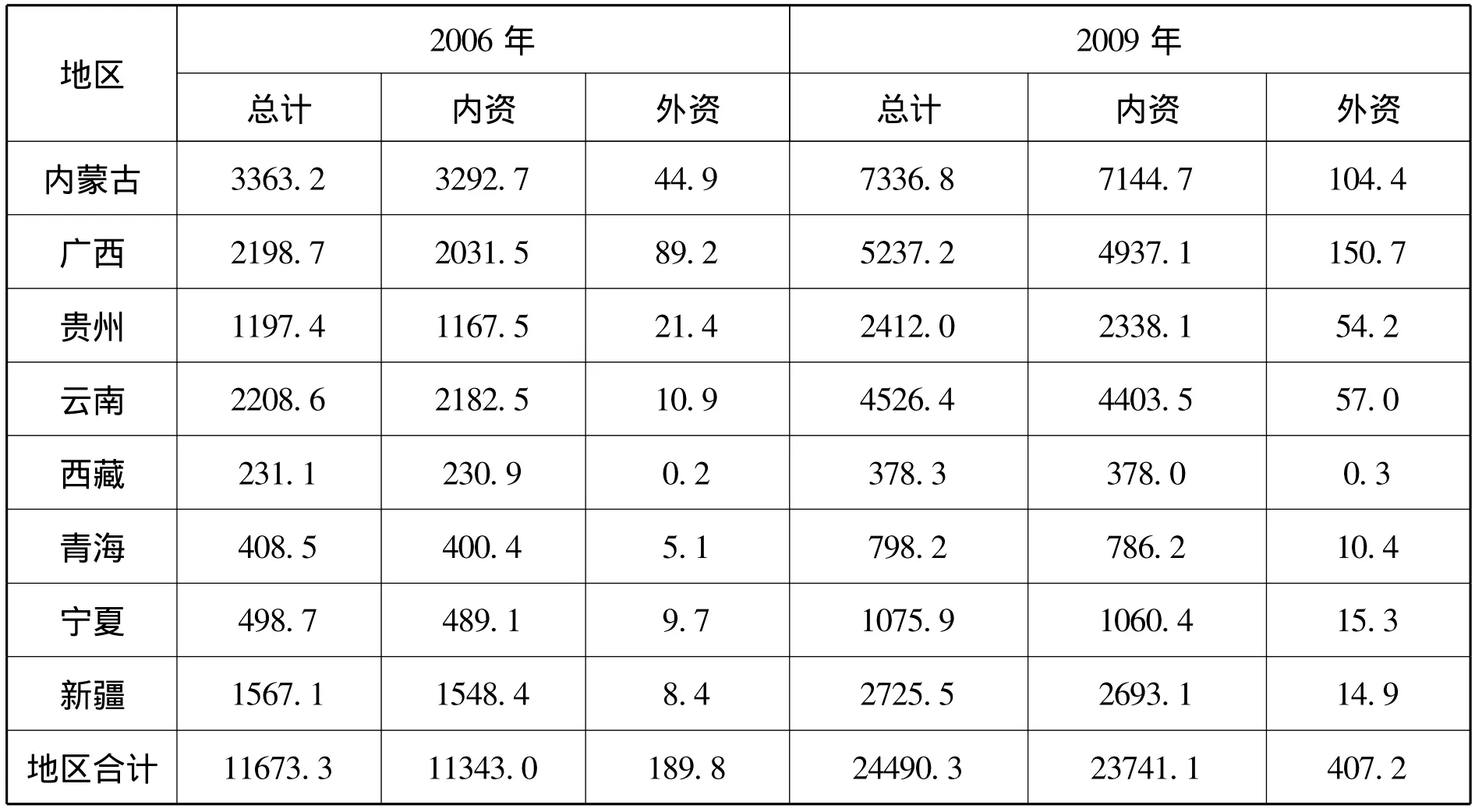

2009年全年,西部少数民族地区实际利用内、外资总额达到24490.3亿元,其中实际利用内资达23741.1亿元,约占96.94%。从下面的对比情况表可看出,西部少数民族地区实际利用内、外资总额由2006年的11673.3亿元增加到2009年的24490.3亿元,同比增长近1.1倍;实际利用内资总额由2006年的11343.0亿元增加到2009年的23741.1亿元,同比增长1.09倍 (参见表3.1)。这些外来的投资在很大程度上弥补了西部少数民族地区建设资金的不足,有力地支撑着西部少数民族地区的建设和发展。

表3.1 西部少数民族地区利用内资、外资情况 (2006年-2009年)(单位:亿元)

2、西部少数民族地区承接东部地区产业转移的负经济效应

首先,产业转移会带来生态环境污染。

经过近30多年的出口导向型工业化进程后,珠江三角洲、长江三角洲等地由于发展初期重视经济发展,忽视环境保护,使资源消耗过度,地表水体、空气等普遍受到严重污染,上海、江苏、浙江、广东等省市已面临突出的水质型缺水问题。在这种背景下,沿海地区不得不考虑将一些受制于资源与环境约束的产业转移出去,而一些中西部落后地区对自身环境容量认识不清,对污染后果认识不足,部分地区甚至有意识地以“环保洼地”作为招商引资的卖点,使这些产业得以顺利转移。⑰这些污染性行业的引入将加大西部地区生态环境的恶化,使资源的可持续利用受到影响,社会和经济协调发展受到制约。据2010年中国工程院的一个咨询报告显示:在我国西部少数民族地区,生活在水环境严重污染地区和中度污染地区的人口数量,已占西部地区总人口的79.1%。东部西移产业可能伴随污染转移,西部地区如果继续承接污染严重的项目,就必然延缓新型工业化的步伐,加重环境负担,恶化发展的环境,严重损害到西部地区的可持续发展。⑱

其次,产业转移会带来经济结构失衡。

西部少数民族地区所承接的产业主要集中于第二产业,第一和第三产业比重过小,加剧了西部少数民族地区本已存在的三次产业结构偏差,不利于对产业结构的调整升级;产业转移可能加深西部少数民族地区的二元经济结构,西部少数民族地区承接的产业转移主要集中于较发达的省会城市及重要地级市,大部分省会城市GDP占本省 (区)GDP的30%以上,在其外围地区有众多的贫困市、县、乡等,尤其是边远地区,经济发展滞后,人民生活水平低下,产业转移的非平衡性特征将进一步加深二元经济结构。⑲此外,西部地区在承接东部产业转移过程中,如果不重视区域自身的创新与发展,可能会陷入“引进-落后-再引进-再落后”的怪圈,不可能缩小与发达区域之间经济水平的差距。

四、西部少数民族地区承接东部地区产业转移的政策建议

1、应全面推动绿色产业转移

特殊的地理区位、重要的生态价值、脆弱的生态环境以及巨大的节能减排降耗压力,决定了西部少数民族地区必须走一条工业发展与环境保护双赢的新型工业化道路。具体来说,首先要树立科学发展观,把人与自然的和谐、资源环境的可持续发展作为第一要务,建立科学的产业承接指标考核体系,把项目的科技含量、环保指标等作为主要考核指标,而不仅仅把吸收资金量作为唯一的考核指标;⑳其次要调整现有的产业政策,引导鼓励转移的产业向资源环保型发展,对一些资源消耗大,污染严重的行业 (如造纸、重化工业等)加大税收征管力度,对节能环保型的产业则应加大税收减免力度,吸引东部资金的进入;最后要加强项目管理,有关部门应根据项目的实际情况进行筛选,使项目更符合节能环保的要求。

2、应积极改善产业承接环境

西部少数民族地区政府应在承接产业转移中准确定位,积极创造承接产业转移的优越环境,加快软硬件环境建设。首先,应加快基础设施建设的步伐,为产业转移提供良好的硬件环境,如加大投入力度建设跨区域的交通网络,促进物流等产业发展,包括公路、铁路、水路运输及航空网络,加强综合能源体系建设,发挥民族地区作为全国石油、天然气生产和加工基地的作用,加强网络信息服务建设,为产业转移与承接提供便捷服务等;其次,民族地区应改革政府管理方式,这是优化投资软环境的重要方面。民族地区应将管理型政府变为服务型政府,加大政策创新力度,加强政务环境建设,转变领导干部作风,推进政府职能转变,优化行政审批程序,改进服务方式,提高行政效率等。㉑

3、应继续推进产业集群转移

在东部地区产业转移的背景下,产业集群必将成为承接产业转移的主要载体,也是区域经济最重要的增长极。西部少数民族地区要发展需要大量的产业支撑,产业的集群式发展是其必然选择。㉒首先,要以国家产业政策为指导,结合各省区实际,加快编制产业集群发展规划,用此规划指导产业结构优化升级,打破行政区划限制,在整个少数民族地区及各省区内部形成较合理的产业布局;其次,充分利用大型企业的规模优势和带动作用,积极推进与区域中小企业的分工与协作。对中小企业进行扶持、改造,使之成为大企业的加工厂、零部件厂、协作厂和配套服务企业。积极支持中小企业进入集群龙头企业的供应网络,成为其供应链的有效环节;最后,加强企业与科研单位、高校的合作,支持高校和职业学校开设面向各地产业集群人才需求的专业,走产学研一体化道路。㉓

4、应加快落实产业园区转移

西部少数民族地区应与东部地区在充分调研、合理规划的基础上,共同建立各类经济 (技术)开发区、工业园区、产业园区等,并以其为承接产业转移的载体,并以其为依托大力发展高新技术产业集群,带动现有的各类园区由重点和优势不突出的综合性开发区向专业性产业集聚区或由若干个特色工业园区组成的产业园转型。把产业集群发展规划与园区的招商引资结合进来,利用落户安置、财税减免、土地优惠等园区的优势条件有选择性地吸引东部地区重点企业落户园区,鼓励、促进本地企业到工业园区创业,引导布局分散的中、小企业逐步集中到特色产业园区,培育园区内企业形成以东部地区重点企业为龙头、本地区中小企业为配套的优势产业链,构建园区核心竞争力,以便更大程度地吸引和承接产业转移。㉔

5、应重视发展物流配送产业

西部少数民族地区须大力发展物流产业,解决制约西部地区承接产业转移的物流“瓶颈”问题,降低物流成本,提高物流服务水平。首先,要继续加大物流基础设施建设,包括建设一些区域性物流中心、保税物流设施及路网升级;其次,西部物流条件的根本改善,必须和现代服务业发展相结合,信息建设、市场开拓等物流软件条件的改善,要跟上交通设施建设的速度;再次,要打破严重的行业垄断和地方保护主义,放宽外商和当地私营运输业投资,放宽运输企业的经营范围,允许海运公司经营与海运相关的业务,满足客户的一站式服务要求;最后,积极发展内地至沿海口岸的专列货运,大力推进铁路集装货运与传统运输方式竞争。另外,还可通过制定相关政策降低企业物流成本,吸引东部企业转移。㉕

6、应重点发展特色主导产业

从区域经济学的角度来看,由于地理位置、资源状况、生产力布局、人口素质、文化传统等方面存在的差异性,决定了各地区经济发展不可能采取一个模式,必须从本地实际出发,利用自身优势,培育特色经济。西部少数民族地区在资金、技术、管理方面相对缺乏比较优势,但在资源、环境生态等特色禀赋方面有一定的优势,所以,为更好地承接东部地区产业转移,必须因地制宜、因时制宜,结合自身实际,找准区域特色,发挥比较优势,培育发展特色主导产业,逐步实现与发达地区的错位发展,避免产业同构和恶性竞争,形成合理的与东部、中部互补的区域经济结构。对西部地区来说,利用自己的各种优势,把发展特色优势产业和承接转移产业结合起来,不仅可以通过借势发展有效的对接发达地区的转移产业和经济资源,壮大特色优势产业和发展新兴产业,使经济步入快速发展轨道,而且通过错位发展,以产业的选择错位、市场空间错位,突出自己的优势,做大做强优势产业。㉖

注释:

①新华网(http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/24/content_6938568.htm).胡锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告,2007-10-24。

②李晓西:《东部产业转移趋势与承接机遇》,《中国国情国力》2009年第2期。

③李毅:《东部产业转移与西部利用外资》,《河南商业高等专科学校学报》2009年第1期,第22卷第1期。

④中国国土资源网(http://www.clr.cn/front/read/read.asp?ID=188175),《青海省柴达木盆地资源产业发展纪实》2010年第2期。

⑤包头市青山区人民政府办公室编:《包头装备制造产业园区建设发展情况总结》2010年第6期。

⑥内蒙古包头装备制造产业园区管委会编:《内蒙古包头装备制造产业园区招商册》2009年版。

⑦南宁高新区电子政务网(http://www.nnhitech.gov.cn/),南宁高新区《“十一五”期间取得辉煌成就》,2011年第3期。

⑧王培县:《广西承接珠三角产业转移研究》,广西大学,2005年。

⑨范金祥,皮祥琴,孙宗雷:《承接珠三角产业转移视角下广西北部湾经济区发展研究》,《现代企业文化》,2009年第15期。

⑩人民网(http://www.people.com.cn/GB/186332/188514/12341370.html),《我国最大有机硅产业园项目落户石河子》,2010年第8期。

⑪魏后凯:《产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响》,《福建论坛》,2007年第6期。

⑫余冬晖:《西部地区承接产业转移问题研究——以重庆为例》,重庆大学,2005年。

⑬中国西部开发网(http://www.stdaily.com/special/content/2009-12/28/content_140082.htm),温家宝:《抓紧研究制定中西部地区承接产业转移的具体政策》,2009年第12期。

⑭陈雅秀:《重庆市承接东部产业转移问题研究》,西南大学,2008年。

⑮中国商报网(http://www.cb-h.com),《广西构筑加工贸易产业转移的“战略承接地”》,2008年第3期。

⑯国家统计局:《中国统计年鉴》,中国统计出版社,2010年。

⑰何龙斌:《我国区际产业转移的特点、问题与对策》,《经济纵横》,2009年第9期。

⑱贵阳政府网(http://www.gygov.gov.cn),《西部地区承接东部产业转移存在的问题和对策》,2009年第2期。

⑲余冬晖:《西部地区承接产业转移问题研究——以重庆为例》,重庆大学,2005年。

⑳陈雅秀:《重庆市承接东部产业转移问题研究》,西南大学,2008年。

㉑张冬梅:《西部地区产业承接能力研究》,《延边大学学报(社会科学版)》,2008年第12期。

㉒丘兆逸:《实践产业集群转移模式实现西部经济腾飞》,《探索》,2006年第1期。

㉓胡星:《新形势下中部地区产业承接战略的路径选择》,《中州学刊》,2007年第9期,第5期。

㉔胡星:《新形势下中部地区产业承接战略的路径选择》,《中州学刊》,2007年第9期,第5期。

㉕何龙斌:《我国区际产业转移的特点、问题与对策》,《经济纵横》,2009年第9期。

㉖王海霞: 《西部地区承接东部产业转移存在的问题和对策》,《商业时代》,2009 年第3 期。

[1]Marston Richard C.The effects of industry structure on economic exposure.Journal of International Money and Finance(20)2(2001)pp.149-164.

[2]Stefan Kratke,Regional integration or fragmentation?The German - Polish border region in a newEurope.Regional Studies:Cambridge:Oct1999.

[3]D.M.Smith.Industrial Location:An Economic Analysis,NewYork:John Wiley& Sons,1971:23-29.

[4]H.Siebert,Regional Economic Growth:Theroy and policy,Scranton:International Textbook Company,1969,p76.

[5]李松志.珠江三角洲产业转移研究[M].北京:中国社会科学出版社,2008.

[6]俞国琴.中国地区产业转移[M].上海:学林出版社,2006.

[7]陈建军.产业区域转移与东扩西进战略[M].北京:中华书局,2002.

[8]国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2002-2009.

[9]范金祥,皮祥琴,孙宗雷.承接珠三角产业转移视角下广西北部湾经济区发展研究[J].现代企业文化,2009(15).

[10]何龙斌.我国区际产业转移的特点、问题与对策[J].经济纵横,2009(9).

[11]王海霞.西部地区承接东部产业转移存在的问题和对策[J].商业时代,2009(3).

[12]李晓西.东部产业转移趋势与承接机遇[J].中国国情国力,2009(2).

[13]李毅.东部产业转移与西部利用外资[J].河南商业高等专科学校学报,2009(1).

[14]张冬梅.西部地区产业承接能力研究[J].延边大学学报(社会科学版),2008(12).

[15]戴宏伟.产业转移研究有关争议及评论[J].中国经济问题,2008(3).

[16]陈雅秀.重庆市承接东部产业转移问题研究[D].西南大学,2008.

[17]胡星.新形势下中部地区产业承接战略的路径选择[J].中州学刊,2007(9)

[18]魏后凯.产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响[J].福建论坛,2007(06).

[19]丘兆逸.实践产业集群转移模式实现西部经济腾飞[J].探索,2006(1).

[20]余冬晖.西部地区承接产业转移问题研究——以重庆为例[D].重庆大学,2005.

[21]王培县.广西承接珠三角产业转移研究[D].广西大学,2005.

Study on the Industries Transfer from the Eastern Part of China to the Minority Region of the Western Part of China

Zhang Wenguang,Zhao Yangfan

This paper introduces the current status of the minority region of the western part of China accepting the industries transfer of the eastern part of China,and summarizes the current transfer mode.On the basis of this,the paper analyzes the economic effects of the industries transfer on the angle of the minority region of the western part of China.Finally,the paper provides a number of countermeasures of accepting the industries transfer.

the Minority Region of the Western Part of China;the Eastern Part of China;the Industries Transfer;Mode;the Economic Effects

【作 者】章文光,北京师范大学管理学院副教授;赵扬帆,北京师范大学管理学院09级硕士生。北京,100875

F063.6

A

1004-454X(2011)03-0154-008

* 本文为国家民族事务委员会课题《民族地区产业发展及结构调整问题研究》阶段性成果之一。

〔责任编辑:俸代瑜〕