我国收入分配问题的考察:逻辑、历史与现实

高 鹏,吴 华,董 颖

(1.财政部财政科学研究所,北京 100142;2.国务院扶贫开发领导小组办公室,北京 100028;3.中国工商银行,北京 100032)

●经济与管理

我国收入分配问题的考察:逻辑、历史与现实

高 鹏1,吴 华2,董 颖3

(1.财政部财政科学研究所,北京 100142;2.国务院扶贫开发领导小组办公室,北京 100028;3.中国工商银行,北京 100032)

“两个比重”和“两个同步”揭示出收入分配格局的调整必须兼顾宏、微观两个层面,从而为我国收入分配改革指明了方向。通过历史今朝的对比考察,我国收入分配问题的根源在于长期以来对居民收入部分的重视不足。调整当前的收入分配结构、缩小收入差距的关键是实现“两个遏制”,突破口则在于财税体制和分配制度改革的深化。

收入分配;两个遏制;两个比重;两个同步

一、收入分配改革涉及的两个层面

收入分配是关系国计民生、长治久安的重大问题。为扭转我国收入差距持续拉大的趋势,党的“十七大”报告中首次提出要提高新的“两个比重”,即“逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重”。去年10月通过的“十二五”规划建议再次强调了新的“两个比重”,同时提出“努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”。温家宝总理在今年3月5日政府工作报告中又一次强调了“两个同步”的目标。

“两个比重”和“两个同步”的先后提出,彰显出我国收入分配改革的新思维,即缩小收入分配差距、促进社会公平必须兼顾两个视角或两个层面:其一是宏观层面的国民收入分配,即政府、企业与居民三大部门参与国民总收入或国民可支配总收入分配的过程中所形成的分配体系和分配关系;其二是微观视角的居民收入分配,即居民户凭借所掌握的生产要素参与价值创造的过程中所形成的分配体系和分配关系。

二、收入分配问题两种观察视角的理论源起

(一)收入分配宏观视野的理论溯源

涉及收入分配问题宏观视野的论述或实践在中外历史上由来已久,其中“浸透”着国家干预主义与经济自由主义两大经济哲学观之间的激烈交锋,同时也体现着“国富”与“民富”关系博弈的朴素思想。中国汉武帝时期的理财官桑弘羊,把民间的盐、铁和酿酒统统收归官府,改民营为官营,从而避免个别商人通过商品价格的涨落操纵民生。公元前300多年,古希腊哲学家色诺芬在其《雅典的收入》一书中便就雅典城邦财政岁入不足的问题提出建议。16—17世纪在西欧兴起的“重商主义”,主张“君权至上”,提出国家(“君主”)统管经济、干预外贸的一系列思想主张。

马克思在《哥达纲领批判》科学地分析了社会总产品分配与个人消费品分配的区别与联系。他在文中批判拉萨尔的“不折不扣的劳动所得”时指出,社会总产品的分配首先需要进行属于社会再生产补偿基金和积累基金的扣除,然后在进行个人分配之前还需进行四项扣除:第一,和生产没有关系的一般管理费用;第二,用来满足共同需要的部分,如学校、保健设施等;第三,为丧失劳动能力的人等设立的基金等;第四,用来应付不幸事故、自然灾害等的后备基金或保险金[1]。

马克思提出的上述“四项扣除”均属于社会共同需要的范畴,相当于当今理论界所称的公共产品(诸如国家行政费和国防费应当归在一般管理费之中),是全社会首先应予确保的。在马克思看来,这些关系到社会存在和发展的共同利益需要必须优先得到有效满足,然后才是对社会总产品的其余部分的个人分配。因此,马克思提出的“社会扣除”,实际上是社会总产品在进入劳动者现期消费之前对补偿基金、积累基金、社会消费基金和个人远期消费基金的扣除顺序的理论,包含着国家财政分配的重要内容,是马克思关于公共产品的基本理论阐释。马克思从整体和供给的角度研究公共产品,认为公共产品的存在是社会存在和发展的共同利益需要导致的,研究的重点是社会总产品的分配问题[2]。

1936年,约翰·梅纳德·凯恩斯的《就业、利息与货币通论》发表,进一步明确了封闭经济条件下政府、企业及居民三部门参与国民财富创造与国民收入分配的理论架构。

(二)收入分配微观视角的理论溯源

19世纪初法国资产阶级政治经济学的主要代表让·巴蒂斯特·萨伊于1803年出版了《政治经济学概论》。书中论述“财富的生产”的部分,提出物品的价值是由资本、土地和劳动这三种生产要素协同创造的。在此基础上,萨伊得出了他的分配理论:既然价值由三种生产要素共同创造,那么,三要素的所有者理应取得相应的报酬,即工人得到工资,资本所有者得到利息,土地所有者得到地租。因为工资是劳动创造效用的收入,地租是土地创造效用的收入,利息是资本创造效用的收入,所以这三种收入便是效用的生产费用,生产费用是对生产三要素进行生产性服务所支付的代价,是它们各自贡献的合理报酬,至于生产费用的价格,则由市场供求决定。这样,萨伊建立了他的“三位一体”公式:资本—利息;土地—地租;劳动—工资,构成收入分配微观视角最早的理论渊源。

1848年,约翰·穆勒发表了经济学说史上第一部具有里程碑意义的经济学教科书《政治经济学原理》,充分吸收了古典经济学开创以来的各派学说及观点,诸如亚当·斯密的“生产费用说”、萨伊的“生产三要素论”、詹姆斯·穆勒的“工资基金说”、西尼尔的“节欲论”、大卫·李嘉图的“地租论”,实现了古典政治经济学历史上第一次全面、系统的理论综合,并从生产的不同方面说明了生产要素价值的决定与价格的形成,从而将萨伊提出的按要素分配理论进一步系统化。

三、两种视角下我国收入分配状况的历史与现实考察

收入分配既关系到经济发展,又关系到社会公平、政治稳定;既是经济问题,也是社会问题、政治问题。单纯的经济问题即便发展到激化的地步也无非是以经济危机的形式强行调整,对社会的影响相对有限,但如果兼具社会问题、政治问题的性质,则强行调整的形式将不仅局限于经济危机,甚至可能引发政治危机甚至全面的社会动荡,从这个角度,必须站在政治的高度上看待当前的收入分配问题。新中国建国至今各历史阶段的收入分配情况如表1所示。

表1 1949年迄今中国社会不同阶段的收入分配状况

1978年以前的传统计划经济体制时期,中国的收入分配状况,无论从微观层面还是宏观层面上均“统得过死”。从微观上看,在农村实行“人民公社”、“大锅饭”,城市则是“铁饭碗”、“死工资”,报出工龄和工种便可推算出工资水平;从宏观上看,财政上实行“一灶吃饭”与高度集中的“收支两条线”,企业吃国家的“大锅饭”,职工吃企业的“大锅饭”。那一时期,在城乡二元体制的助推下,几乎不存在公平与否的问题,效率才是问题。改革开放之后,收入分配问题才真正成为社会性的问题,由此形成的“大讨论”迄今共出现过两次“高峰”,第一次是上世纪八十年代末、九十年代初,第二次便是当前。

改革开放脱胎于“吃大锅饭”的传统计划经济时代,改革的自然惯性便是打破旧有的“大锅饭”,“不患寡而患不均”被视为阻碍改革的旧思维遭到摒弃。效率成为政策出台所考虑的首要因素,在改革开放后相当一段时期“公平”原则遭受到漠视与冷遇。上世纪八十年代最大的利益关系调整发生于政府内部及政府与企业之间,主要手段是依靠两个“包干”体制,即企业包干体制与财政包干体制,前者实现了政府向企业的“让利”,后者实现了中央向地方的“让利”,可以说八十年代国民收入利益格局调整最主要地是动了中央财政的“奶酪”。但是,那一阶段收入分配改革所仰赖的体制环境是带有过渡色彩的“有计划的商品经济”,换言之,是处于极不健全的市场经济环境之中,市场法规缺位、价格“双轨”盛行、分配公平缺失,最终引致上世纪八十年代以“放权让利”为特色的利益分配格局调整逐渐在微观层面走向了“扭曲”——邓小平所倡导的“让一部分人先富起来”的“先富者”并不完全是诚实劳动与合法经营者,更多的反而是受益于“价格双轨”的“投机倒把者”或“挖社会主义墙角者”。分配关系扭曲是导致1989年夏社会动荡的主要原因之一。随后召开的十四大明确了以深化财税改革的方式理顺中央与地方、国家与企业的利益分配关系,居民收入相对于国家、企业收入“弱势”的问题依然未得到足够的重视。1992年至今是建国以来我国居民间收入分配状况波动最为剧烈的时期(见表1),经初次分配和再分配后形成的居民总收入和居民可支配收入分别占国民总收入和国民可支配总收入的比重均呈现持续下降趋势(见表2)。

表2 企业、政府、居民初次分配总收入和可支配总收入所占比重 (单位:%)

伴随GDP持续稳定攀升,中国人均 GDP已由1978年的380美元,跃升为2008年的3000美元,2010年底达到4000美元,根据国际经验,已经逐渐步入了经济社会的剧烈动荡期和变革期。通常认为,反映收入分配差异程度的基尼系数达到0.4是“警戒线”,一旦基尼系数超过0.4,表明一国的财富过度集中于少数人,社会处于可能发生动乱的“危险”状态。中国基尼系数已从改革开放之初的0.28升至2007年的0.48,近两年更是持续上升,实际已超过了0.5。单就基尼系数分析,改革开放三十年间中国的收入分配经历了“比较平均——相对合理——收入差距较大——收入差距悬殊”的过程,这是十分严重的信号。

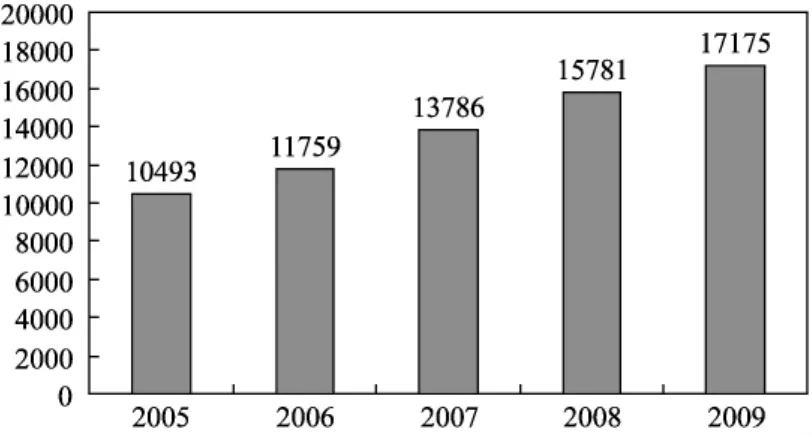

中国当前的经济发展水平基本相当于上世纪60年末、70年代初的日本,后者在1973年的人均名义GDP已经达到3800美元,同时期日本的汽车普及率和城市人口比例也几乎和现在的中国处于同一水准[3]。伴随经济的繁荣,日本各地区间的收入差距迅速缩小,在保障了社会稳定的同时,也为经济的后续发展进一步打开了空间。不同于日本,中国自改革开放以来,在人均GDP不断刷新记录的同时,城乡居民间的收入水平逐渐拉开(见图1和图2),城乡居民人均收入比已由1984年的1.71∶1扩大到2003年的3.23∶1,到2009年进一步扩大至3.33∶1。国家统计局公布,2009年农村居民人均纯收入实际增长是8.5%,城镇居民人均可支配收入实际增长9.8%,说明城乡居民的收入差有进一步扩大的趋势。2010年“两会”期间九三学社提交的提案认为,劳动者报酬比例从1995年的51.4%下降到2007年的39.7%。居民收入占GDP的比重,从1992年的68.6%下降到 2007年的52.3%,与此形成鲜明对比的是,收入最高10%群体和收入最低10%群体的收入差距,从1988年的7.3倍上升到2007年的23倍。城乡居民收入比不断扩大是中国社会收入分配差距拉大和城乡二元经济的综合反映,提示着中国在“保增长”的同时应正视和规避陷入“拉美陷阱”的风险。

图1 2005—2009年农村居民人均收入 (单位:元)

图2 2005—2009年城镇居民人均收入 (单位:元)

通过历史与今朝的对比可见,当前我国收入分配问题之所以凸显,究其根源便在于对“居民收入”的长期漠视。进而,收入分配问题的核心是居民收入问题——从宏观总量角度,居民收入在国民总收入中占比相对较低;从微观结构角度,居民内部存在城乡、区域、行业和社会成员之间收入差距拉大的趋势。“十二五”期间,收入分配改革的推进便应围绕着“居民收入”进行“破题”,并兼顾两个视角下公平分配的实现。

四、改善我国收入分配状况的突破口

调整我国当前的收入分配结构,缩小收入差距,当务之急是针对居民收入部分实现“两个遏制”,即遏制居民收入占国民收入的比重不断下降的趋势,遏制居民内部收入差距持续扩大的趋势。财政税收体制和收入分配制度改革事关我国的全局,是理顺国民收入分配和居民收入分配关系、实现“两个遏制”的突破口。

(一)深化财税体制改革,理顺政企民分配关系

调整宏观层面国民收入分配格局的关键是加快财税体制改革,使国民收入的“天秤”逐渐由政、企一侧向居民一侧倾斜。

一是在合理界定事权、进一步明确政府间事权与支出责任的基础上,按照财权与事权相呼应、财力与事权相匹配的要求完善公共财政体系,推动财政收入、支出结构的持续优化。在“省直管县”、“乡财县管乡用”改革适当简化政府层级的前提下,按照“一级政权,一级事权,一级财权,一级税基,一级预算,一级产权,一级债权”[4]的原则完善省以下财政管理体制;提高一般性转移支付规模和比例,规范合理透明地安排均衡性转移支付数额,加快完善县级政府提供基本公共服务的财力保障机制,推进基本公共服务均等化;进一步完善政府间收入划分,加强政府非税收入管理,结合税制改革逐步健全地方税体系,并赋予省级政府适当税政管理权限;以惠民生为导向优化财政支出结构,不断增加财政用于社会保障、基础教育、基本住房保障、基本医疗等事关民生的支出。

二是改革和完善税收制度,进一步发挥税收调节收入分配的作用。逐步建立健全综合和分类相结合的个人所得税制度,适当降低中等收入者相对税负,加大对过高收入的调节力度;研究推进房地产税改革,加强对高收入家庭财产性收入的调节;按照扩大地域范围和扩大产品覆盖范围两条线分别梯次推进资源税整体改革;继续完善消费税制度,研究将消费税征税范围扩大至部分奢侈消费品,进一步提高大排量乘用车的消费税税率;完善促进自主创业的税收政策,扩大享受税收优惠政策的人员范围。

(二)深化分配制度改革,理顺居民间分配关系

坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的基本分配制度,初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平。规范分配秩序,加强税收对收入分配的调节作用,有效调节过高收入,努力扭转城乡、区域、行业和社会成员之间收入差距扩大趋势。健全扩大就业增加劳动收入的发展环境和制度条件,促进机会公平。完善企业工资宏观指导体系,逐步提高最低工资标准,保障职工工资正常增长和支付。深化国有企业改革,加强政府有关部门对国有企业收入分配的监管。培育和发展各类生产要素市场,加快形成统一开放竞争有序的现代市场体系,完善部分重点资源性产品价格形成机制。完善公务员工资制度,深化机关事业单位收入分配制度改革。

[1](德)马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第 3卷)[M].北京:人民出版社,1995:302,303.

[2]胡钧,贾凯君.马克思公共产品理论与西方公共产品理论比较研究[J].教学与研究,2008(2).

[3](日)大塚节雄,吉田仲则.如今的中国 =70年代的日本? [N].日本经济新闻,2010-04-19.

[4]贾康,白景明.县乡财政解困与财政体制创新[J].经济研究,2002(2).

F047

A

1008-2603(2011)03-0017-04

2011-03-26

高鹏,男,财政部财政科学研究所博士研究生。

(责任编辑:王 荻)