我国东中西部二氧化碳排放的驱动因素研究

李卫兵,陈思,华中科技大学经济学院,湖北武汉 430074

我国东中西部二氧化碳排放的驱动因素研究

李卫兵,陈思,华中科技大学经济学院,湖北武汉 430074

以STIRPAT模型为基本框架并对其进行拓展,利用面板数据,对全国和东中西部地区的碳排放驱动因素进行深入考察。总体分析表明,人口、富裕程度、第二产业的发展和能源强度都会对碳排放造成影响,而城市化水平、第三产业的发展对碳排放的影响并不显著,EKC曲线不适用于中国的碳排放和经济发展水平。而区域对比分析发现,中部地区的碳排放驱动因素在影响程度和方向上与东西部地区存在很大的不同:中部地区人口对碳排放影响为负,东西部为正;能源强度对东西部的碳排放有显著影响而对中部无显著影响。

碳排放;STIRPAT模型;EKC曲线;能源强度

一、引言

自1980年以来,相对美国和日本,中国大陆碳排放呈快速增长趋势(见图1)。进入新世纪,中国大陆碳排放量占世界总排放量的比例年均增长超过1%,从2000年的12%上升至2007年的超过20%,同一时期,美国这一指标由24%降至20%左右,日本则基本保持在4%~5%的水平。2006年,中国碳排放总量更是首次超过美国,达到了62亿吨,而同年中国GDP 总量只相当于美国的 1/10[1]1-570。哥本哈根大会上,中国政府做出了到2020年单位GDP的二氧化碳排放量在目前基础上降低40%到50%的承诺,可以说我国碳减排目标的实现形势不容乐观。

我国地区差别性明显,大致可以依据发展水平、地理位置、经济联系、能源消费结构等特征将我国分成东中西部三个经济带:东部地区发展水平最高,第二、第三产业占其产值比重大,人口密度最大;中部地区农业发达,工业发展相对滞后,人口密度相对较高;西部地区整体发展水平落后,人口稀少。当前,我国正经历着沿海地区产业升级、产业向中西部转移的现状。此外,三大地区也存在着人口数量、富裕程度、城市化水平和能源结构等方面的不同,这些因素都会影响我国整体和地区的碳排放水平。

图1 世界及三大经济体碳排放趋势图[1]1-570

因此,本文试图以STIRPAT模型为基本框架并对其进行拓展,利用面板数据,从人口数量、富裕程度、产业结构、城市化水平和能源强度五个方面对全国和东中西部地区的碳排放驱动因素进行深入考察。

二、文献综述

经济活动在带来社会财富的同时也造成了大量的二氧化碳排放。伴随着人口增长、城市化等过程,人类对能源的消耗不断增加,从而导致碳排放急剧上升。许多学者基于人口因素解释碳排放的增加,其中 Ehrlich et al.提出的IPAT方程最具开创性,他们将环境影响(I)的驱动因素分解为人口(P)、富裕程度(A)以及技术(T),构造出等式 I=P·A·T[2]1212–1217。IPAT方程是分析人类活动对环境影响的有效工具。James C.Cramer使用IPAT模型估计了人口、政策管制、技术、人均收入对美国加州地区CO2排放量的影响,并分析了污染对于上述因素的反向效应[3]22-52。Kuishuang Feng et al.利用IPAT等式分析了中国5个代表性地域在1950-2002年的不同发展阶段中各种因素对碳排放的影响,并在进一步分析各地区以及全国的消费模式之后,认为中国在实现现代化的同时需要向可持续发展的方向转变,中国过多的基础设施投资将成为碳排放激增的隐患[4]145-154。但是 IPAT 模型也存在着诸多缺点。IPAT模型“适用于数量评估、学科研究辅证,而不能提供合适的数据对该模型的适用性评估”[5]175-179;IPAT 模型忽视了个体行为方式(如消费偏好)对环境的影响,有学者据此提出了各种改进的模型[6]149-150,[7]3;而 IPAT 等式最大的问题在于作为会计等式,不能用于检验各种人文驱动因素对环境压力的影响的假说,等式中一些值确定性地决定了其他值,并且先验性地确定了环境及其影响因素之间的比例变化关系[8]31-51。

鉴于上述缺点,Thomas Dietz et al.1994年提出STIRPAT模型,用以定量分析各种驱动因素对环境的影响,由此极大拓展了对包括碳排放在内的环境状况影响因子的研究[9]277-300。许多学者运用STIRPAT模型分析了碳排放的驱动因素,这些研究几乎一致认为富裕程度、产业结构、城市化都会对碳排放产生影响,只是在碳排放的人口弹性的大小上存在争议。后来Thomas Dietz利用111个国家1989年的截面数据估计了各种因素对碳排放量的影响,发现碳排放的人口弹性小于 1[5]175-179。Richard York分析了146个国家的截面数据也得到了人口弹性小于 1 的结论[8]31-51。Anqing Shi运用 93 个国家的面板数据,引入收入水平和时间两个虚拟变量,考察了碳排放的人口弹性,得出发展中国家人口变动对碳排放的影响比发达国家要大的结论[10]29-42。Richard York et al.以二氧化碳排放量、甲烷排放量和全球变暖趋势(Global Warming Potential,GWP)为被解释变量,利用137个国家1991年的截面数据,研究了环境和人类活动之间的关系,结果发现环境影响的人口弹性为单位弹性[11]1-10。G¨Okhan¨Unlü选取了八个国家1980-2004年的数据,依据收入水平分为两组,对每一国家单独采用OLS方法计算碳排放的影响因素的系数,发现碳排放的人口弹性在不同国家的差别很大[12]26-39。

有关环境状况与其驱动因素的关系的一个有趣问题是EKC曲线(Environment Kuznetz Curve,环境库兹涅兹曲线)的验证。Richard York发现能源消费与人均GDP之间的EKC曲线关系并不成立[13]855-872。Thomas Dietz et al.认为当人均收入在10 000美元(1989年价)时,碳排放的 Kuznets 拐点将出现[5]175-179。Richard York et al.以能源足迹为被解释变量时,发现EKC曲线对城市化程度和人均GDP均不适用[8]31-51。一般而言,EKC 曲线适用于单个国家或地区的时间序列,但却不适用于截面数据[14]32-42。国内在碳排放的驱动因素方面的研究,以EKC曲线在中国环境下的验证为主,并且都得到当人均GDP达到一定水平,Kuznets拐点即出现的结论,只是人均GDP的数值从1 200-1 500元(1978年价)到10万(2006年价)不等[15]88-99,[16]93-94。

综上所述,现有研究存在以下不足:1)没有将碳排放驱动因素的研究深入到国家内部不同地域;2)在面板数据的研究中未能依据不同地区经济发展水平加以分类,没有考虑到不同地域在产业结构、人口基数等方面的差异;3)国内学者的研究局限于EKC曲线的验证,没有全面考察碳排放的驱动因素。

三、模型设定与数据

(一)模型构建

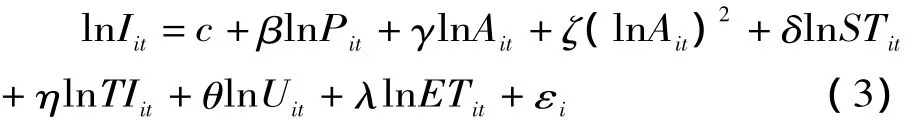

本文基于STIRPAT模型来测度全国及东中西部碳排放的驱动因素。STIRPAT(Stochastic Impacts by Regression on Population,Affluence and Technology)模型由 Thomas Dietz et al.1994年提出,其目的在于定量测度各种驱动因素对碳排放的贡献程度的大小[9]277-309。初始的STIRPAT模型形式如下:

I代表环境影响,P代表人口数目,A代表富裕程度,T代表科技水平。α,β,γ和δ均为待估计的参数,ei代表随机误差。实际上,STIRPAT模型可看成IPAT模型在一般意义上的推广(α=β=γ=δ=1时,IPAT模型和STIRPAT模型等价)。而且,科技因素不仅包含技术水平,还有社会组织、制度、文化和其他所有除人口和富裕程度之外的对环境造成影响的因素[4]175-179。

实证研究中,可将(1)式取自然对数而变成以下形式:

其中 c 为常数项,lnIi、lnPi、lnAi和 lnTi代表各种因素的对数形式,εi为随机误差项。此时,β、γ、δ等系数即为碳排放对各解释变量的弹性。为了全面地考察我国碳排放的驱动因素,本文将(2)式扩展为:

其中,i用于区分东中西部三个地区,t表示时间,新增项SI代表第二产业产值占总产值比重,TI表示第三产业产值占总产值的比重,U表示城市化水平,EI代表能源强度(Energy Intensity)。各变量的含义和测度方法如表1所示。

表1 各解释变量含义及测度指标

(二)样本和数据

样本区间为1990,1995-2007共计13个年份①1991-1994年以及1986年之前能源统计年鉴上不可得,1986-1989年的数据过于粗糙。。将我国31个省、自治区和直辖市分为东中西部三个地区②关于东中西部的省份划分问题,存在一定争议。基于能源消费结构、地理位置、经济发展水平等方面的特点,本文划归如下:东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省/自治区/直辖市;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省/自治区;西部地区包括重庆、广西、内蒙古、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆11个省/市/自治区。这与国家西部大开发政策的划分相同。其中西藏能源消费数据未计入能源统计年鉴,数据来源无法保证,也因此本研究未考虑。。

碳排放的监控仅在少数发达国家和地区进行。本文中碳排放量数据通过IPCC(政府间气候变化专门委员会,Intergovernmental Panel on Climate Change)给出的各种能源碳排放系数与各地区各年份能源消费量数据相乘得到各地区在样本区间内的碳排放数据。能源消费数据③统计年鉴上可查询到的各地区消费的能源种类包括煤炭、焦炭、原油、燃料油、汽油、煤油、柴油、天然气八种。电力、核能等其他能源的最终消费不产生碳排放,因此未计入碳排放计算中。能源统计年鉴上部分地区缺失数据来自各地统计年鉴。重庆自1997年之后才有独立的数据,之前并入四川省,但因其计入西部,不影响地区分析。来源于中国能源统计年鉴。

1998,2005年及以后的人口和城市化数据来源于中国人口与就业统计年鉴,其他年份数据来源于中国人口统计年鉴。两种年鉴均由国家统计局人口和就业统计司主编,统计口径一致。

产业结构通过查询各地区各年第二、三产业产值及地区总产值计算求得。除1995年外,其他数据均来源于中国统计年鉴。1995年的总产值以及三次产业产值的数据来源于新中国50年统计资料汇编。

富裕程度通过各地总产值除以总人口计算求得。总产值数据在统计年鉴上为名义变量,因此将各年总产值除以当年全国CPI数据(以1900年为基年)以更好地反映富裕程度的实际变化。

能源强度通过计算总能源消耗量(以万吨单位标准煤计)除以地区总量GDP求得。总能源消耗量来自中国能源统计年鉴,其中宁夏2002年总能源消费量来源于宁夏统计年鉴。

四、实证分析

(一)总体分析

基于研究特点,本文采用固定效应模型进行OLS回归④GLS回归允许异方差的存在,且回归结果均显示残差项符合正态分布趋势。,结果如表2所示。

对比两模型,模型二相对模型一缺失变量(lnAi)2,模型一中(lnAi)2的系数不显著,且此时的系数出现错误的预期符号,回归结果表明EKC曲线不成立,人口增长对碳排放的影响大于单位弹性,这与Thomas Dietz等人1997年的结论有所不同,这是因为尽管我国的计划生育政策取得了很大的成效,但人口增长的绝对数仍然较大,这直接导致了能源消耗的快速增长,由此导致碳排放的增加。城市化进程对区域碳排放的影响并不显著,这主要是由于我国城市化进程并未相应带来整体城市生活质量、服务水平上的提升,因此城市化因素对能源需求不构成主要因素,所以对碳排放的影响较小。而且,城市化既可能提升环境效率(environmental efficiency),也可能导致对环境的负面影响[17]567-586。第二产业的发展对我国碳排放的影响为正,与预期符号一致,这是因为我国第二产业的飞速发展导致对能源的需求激增,同时资本效率、产品科技含量提高较慢导致碳排放增加。而金融、旅游等作为服务业“绿色产业”的代表由于对能源的需求较稳定,加上我国第三产业发展速度一直较低,而对碳排放也不构成显著影响。能源强度对碳排放的影响为正,则是由于能源利用效率的提高会减少能源消耗,从而降低碳排放。

表2 全国碳排放驱动因素的OLS回归结果

上述总体分析暗含的前提假定是东中西部三地的碳排放驱动因素是相同的且具有相同的影响。但实际上三地的经济发展水平、产业结构、人口密度等不同决定了其碳排放驱动因素必然存在一定的异质性。因此下面将分区域进行更深入的研究。

(二)区域对比分析

对东中西部三地的碳排放分别进行OLS回归,结果如表3所示。模型A1、B和C1为考虑所有变量后的回归结果,A2、B和C2为最优回归结果。表3说明三地的碳排放驱动因素确实存在一定的差异,下面的分析主要集中于模型 A2、B 和 C2。

表3 东中西部地区碳排放驱动因素的OLS回归结果

1.人口

三地区碳排放的人口弹性均为正,表明人口的增长增加了物质消费,从而对能源的消耗增加,导致碳排放的上升。系数呈现东中部较高、西部较低的特征。这是由于东中西部的经济发展水平比西部发达,而地区富裕程度的上升往往会导致家庭规模的减小和家庭数目的增加,这必然会增加对能源的需求[18]13-18,因此东中部地区碳排放的人口弹性比西部要大。

2.富裕程度

东中西部三地的富裕程度的提升都对碳排放产生了正向影响,与总体分析的结果一致。

但弹性并未随着人均GDP的上升而增加,而是出现先上升后下降的情况。这类似于经济发展水平与环境状况之间呈现的EKC曲线关系[5]175-179。这是由于高收入地区经济增长更加依赖于服务业,并且高收入地区更有能力进行提高能源利用效率的研发。

3.城市化

东西部城市化水平的提升对碳排放并没有显著影响,其背后的原因可能不同。东部地区发展水平高,城市化进程中更加注重环保、基础设施的建设;西部地区城市化进程缓慢,对碳排放的影响因此不显著;而中部地区城市化水平的提升反而带来碳排放的减少,应当与我国城市化滞后于工业化的整体发展现状有关。

4.产业结构

东中西部第二产业的发展对碳排放的影响差异很大,东部地区第二产业碳排放的发展对碳排放的影响为正,中部为负,西部则影响不显著。这是由于东部地区第二产业集中在劳动密集型产业,中部地区第二产业虽然产值不高,但是呈现资本密集型特征,其资本/劳动力比速度上升快。根据张军等(2004)提供的资料进行测算[19],中部八省1998年人均资本占有量是1995年的1.33倍,2002年人均资本占有量是1998年的1.22倍①其中资本量仅限于物质资本,人口数以地区总人口计。。因此中部地区第二产业的发展对碳排放的影响为负。西部地区第二产业的发展十分缓慢是其不显著影响碳排放的原因。

东部地区第三产业发展对碳排放无显著影响,中部影响为负,西部为正。西部地区第三产业发展对碳排放的影响与传统理论相悖,这是由于西部地区第三产业主要以房地产、交通运输、仓储和邮政业等部门为主,这些部门的相对能耗较高,对碳排放的影响较大。据笔者测算,2007年,上述4个部门产值占第三产业产值的比重西部为60.17%,而东部和中部仅为25%。

5.能源强度

东中部地区的能源强度对碳排放的影响均为正,与总体分析结论相同,西部地区的能源强度对碳排放无显著影响。这主要是不同地区特殊的能源结构所致。东部地区主要依靠石油及其加工品,次为天然气,西部地区主要依靠天然气和石油,中部地区则依靠煤炭。石油、天然气能源热值高而碳排放系数小,中部地区依靠碳排放系数较高的煤炭②经测算,天然气的碳排放系数为0.4483,原油的碳排放系数为0.5857,原煤的碳排放系数为0.7559,资料来源:http://www.ipcc.ch/index.htm。,但其能源结构改变较大,能源强度的降低对碳排放的减少影响较大。东西部地区能源强度的变化情况构成其是否影响碳排放的主要因素。

五、结论

本文以STIRPAT模型为基本分析框架,全面考察了全国及东中西部三个经济带的碳排放驱动因素,发现影响东中西部碳排放的因素存在一定的共性:人口富裕程度、第二产业的发展对碳排放有影响,城市化、第三产业的发展则对其无显著影响;同时也存在较大的差异性:不同因素对碳排放的影响程度有较大差异,甚至出现不同方向的影响,这是由于三大经济带在经济发展水平、能源结构、人口密度等方面的不同特点所致。这表明在总体分析的基础上进一步进行区域对比分析十分有意义。

实证分析表明改善我国地区能源消费结构、提高能源利用效率、注重城市化与工业化的平衡发展对我国实现低碳的可持续发展具有重要的意义。

较为特殊的是中部地区的碳排放影响因子无论是在程度还是方向上都与东西部相比呈现许多的不一致性,更深入地考察造成中部地区排放因子独特性的原因,这可以成为进一步研究的对象。

[1]International Energy Agency(IEA)Statistics,“C02 E-missions from Fuel Combustion 2008”.OECD Energy,No.21,2008.

[2]Ehrlich PR,Holdren JP.“Impact of Population Growth”.Science,March.1971.

[3]James C.Cramer.“Population Growth and Local Air Pollution:Methods,Models,and Results”.Population and Development Review,May.2002.

[4]Kuishuang Feng,Klaus Hubacek,Dabo Guan.“Lifestyles,Technology and CO2Emissions in China:A Regional Comparative Analysis”.Ecological Economics,July.2009.

[5]Thomas Dietz,Eugene A.Rosa.“Effects of Population and Affluence on CO2Emissions”.Ecology,February.1997.

[6]Peter C.Schulze.“I=PBAT”.Ecological Economics,May.2002.

[7]Mark Diesendorf.“I=PAT or I=PBAT”.Ecological E-conomics,October.2002.

[8]Richard York,Eugene A.Rosa and Thomas Dietz.“A Rift in Modernity?Assessing the Anthropogenic Sources of Global Climate Change with the STIRPAT Model”.International Journal of Sociology and Social Policy,March.2003.

[9]Thomas Dietz,Eugene A.Rosa.“Rethinking the Environmental Impacts of Population,Affluence,and Technology”.Human Ecology Review,January.1994.

[10]Anqing Shi.“The Impact of Population Pressure on Global Carbon Dioxide Emissions,1975 - 1996:Evidence from Pooled Cross-country Data”.Ecological Economics,April.2003.

[11]Richard York,Eugene A.Rosa,Thomas Dietz.“A Rift in Mmodernity?Assessing the Anthropological Sources of Climate Change with the STIRPAT Model?”Carbon Balance and Management,November.2006.

[12]G¨Okhan¨Unlü.“The Impact of Population Growth on CO2Emissions:an Empirical Analysis”.Working paper,Faculty of Business,Department of Economics,April.2008.

[13]Richard York.“Demographic Trends and Energy Consumption in European Union Nations,1960 – 2025”.Social Science Research,December.2007.

[14]Cavlovic T,Baker KH,Berrens RP and Gawande K.“A Meta- analysis of Kuznets Curve Studies”.Agriculture Resources Econ Rev,October.2000.

[15]张晓:《中国环境政策的总体评价》,载《地理学报》1999年第3期。

[16]朱永彬、王铮、庞丽、邹秀萍:《基于经济模拟的中国能源消费与碳排放预测》,载《地理学报》2009年第8期。

[17]Ehrhardt-Martinez K.“Social Determinants of Deforestation in Developing Countries:a Cross-national Study”.Social Forces,May.1998.

[18]Thomas D,Eugene A R and et al.“Driving the Human Ecological Footprint”. Frontiers of Human Ecology,May,2007.

[19]张军、吴桂英、张吉鹏:《中国省际物质资本存量估算1952-2000》,载《经济研究》2004年第10期。

A Study on the Driving Forces of the Carbon Dioxide Emissions in the East,Middle and West Regions of China

LI Wei-bing, CHEN Si

(School of Economics,HUST,Wuhan 430074,China)

Taking the STIRPAT model as the basic framework,extending the formula and utilizing the panel data,this paper investigates thoroughly the driving forces of carbon dioxide emissions in the overall level and east,middle and wset regions of China.The general analysis via the fixed effect model shows that population,affluence and the development of the second industry influence carbon dioxide emissions,while urbanization,the development of the third industry doesn’t affect the carbon dioxide emissions significantly.EKC theory does not fit in the relationship between the emissions and the growth of affluence.Then the regional comparative analysis shows that the driving forces that affect emissions in the middle regions of China have many differences compared with that in the east and west in terms of degree and direction:The development of the second industry decreases carbon dioxide emissions in the middle regions of China and increases the carbon dioxide emissions in the east and west China.The level of urbanization has impact on the east and west but not on the middle enery intensity of China.

carbon dioxide emissions;STIRPAT model;EKC curve

李卫兵(1976-),男,湖北鄂州人,经济学博士,华中科技大学经济学院讲师,研究方向为资源与环境经济学;陈思(1989-),男,湖北黄冈人,华中科技大学经济学院本科生。

国家社会科学基金资助项目(10BJL034)

2010-12-01

F062.2

A

1671-7023(2011)03-0111-06

责任编辑 陈卓淳