塔里木河下游输水恢复过程中胡杨生长对地下水位的响应

玉米提·哈力克,柴 政,艾尔肯·艾白不拉,塔依尔江·艾山,Bernd Cyffka,Christian Opp

(1.新疆大学 资源与环境科学学院/新疆绿洲生态重点实验室,新疆 乌鲁木齐830046;2.埃希施塔特—因戈尔施塔特大学 数学与地理系,德国 埃希施塔特85071;3.新疆塔里木河流域管理局,新疆 库尔勒841000;4.马尔堡大学 地理系,德国 马尔堡35032)

胡杨(Populus euphratica Oliv.)是塔里木河(以下简称塔河)下游荒漠河岸林的建群树种和应急输水生态恢复的目标植物之一[1-2]。在沙漠地区,胡杨林具有防风固沙、保持水土、调节气候等生态功能,甚至对人类社会的可持续发展发挥着巨大作用[3]。历史上,塔河水量充沛,胡杨等天然荒漠河岸植被茂密,下游的“绿色走廊”是“草湖弥望,芦苇丛密”,有良好的水泛草地[4],但是由于后来塔河上、中游用水量不断加大,下游来水量逐年减少。20世纪70年代初塔河下游开始断流,大西海子水库至台特玛湖段天然植被大面积衰败、死亡,沙漠化加剧,库鲁克沙漠和塔克拉玛干沙漠已趋近合拢,致使塔河下游“绿色走廊”濒临毁灭,保护“绿色走廊”被列为跨世纪的重大生态工程。

我国西部大开发实施生态环境战略,开展了以应急生态输水为标志的塔河流域综合治理工程,至2009年底,累计输水量达2.27×109m3。为准确评估输水的生态效益,许多专家和学者对塔河下游的胡杨恢复状况进行了研究。例如陈亚宁等[5-6]监测分析了应急输水对胡杨各项生理指标的影响;杨鹏年等[7]对胡杨的样枝生长量进行了测定,分析输水对胡杨个体恢复的积极作用;赵传燕等[8]采用对数正态分布模型,研究模拟了黑河下游胡杨和柽柳的最适宜地下水位和平均地下水位;徐海量等[9]通过在塔里木河下游开展的土壤种子库试验,分析了塔里木河下游土壤种子库的基本特征、种子库密度及物种组成的季节差异,并从土壤种子库的角度探讨了塔河下游生态恢复的可行性;周洪华等[10]探讨了不同地下水埋深下的胡杨光合作用对CO2浓度增加和温度升高的响应。通过几年的监测,在前人的基础上,结合塔河下游胡杨的各项指标的测定及相应地下水动态变化调查研究,本研究对胡杨生长与地下水埋深的关系进行揭示,从胡杨对地下水动态变化的响应角度探讨输水对胡杨长势的影响,可为塔河下游荒漠河岸林的恢复和重建提供科学依据。

1 研究区概况与生态输水

1.1 研究区概况

研究区位于塔河下游大西海子水库至台特玛湖区段,属暖温带极干旱气候区,降水稀少,一般年降水量仅20~50mm,太阳年总辐射量为5 692~6 360 MJ/m2,年潜在蒸发量高达2 500~3 000mm。该地区地带性植被属暖温带灌木、半灌木荒漠,受河水和地下水补给,河漫滩及两岸的低阶地发育有一定面积的非地带性植被,形成由乔、灌、草组成的干旱区河岸林 植 被 (Tugai vegetation)[4,11]。 乔 木 主 要 有 胡 杨(Populuseuphratica)、沙枣(Elaeagnusangustifolia),灌木主要有多枝柽柳(Tamarixramosissima)、刚毛柽柳(Tamarixhispida)、长穗柽柳(Tamarix elongata)、黑刺(Lyciumruthenicum)、铃铛刺(Halimodendronhalodendron)、盐 穗 木 (Halostachys caspica),草本植物主要有芦苇(Phragmitesaustralis)、罗布麻(Poacynumhendersonii)、疏叶骆驼刺(Al-hagisparsifolia)、胀果甘草(Glyzrrhizainflata)、花花 柴 (Kareliniacaspia)、蓼 子 朴 (Inulasalsoloides)、河西菊(Hexiniapolydichotoma)等[11]。

1972年大西海子水库建成,拦截了塔里木河河水,使其下游320km河道断流,下游河道得不到地表水补给,使沿河大部分地区地下水埋深下降到8~2m,造成植被与水分严重失调,植被严重退化,以芦苇、大花罗布麻、骆驼刺等为主的浅根植物大片死亡,柽柳、胡杨大面积衰败,地表失去植被覆盖,土地荒漠化过程加剧。

1.2 生态输水

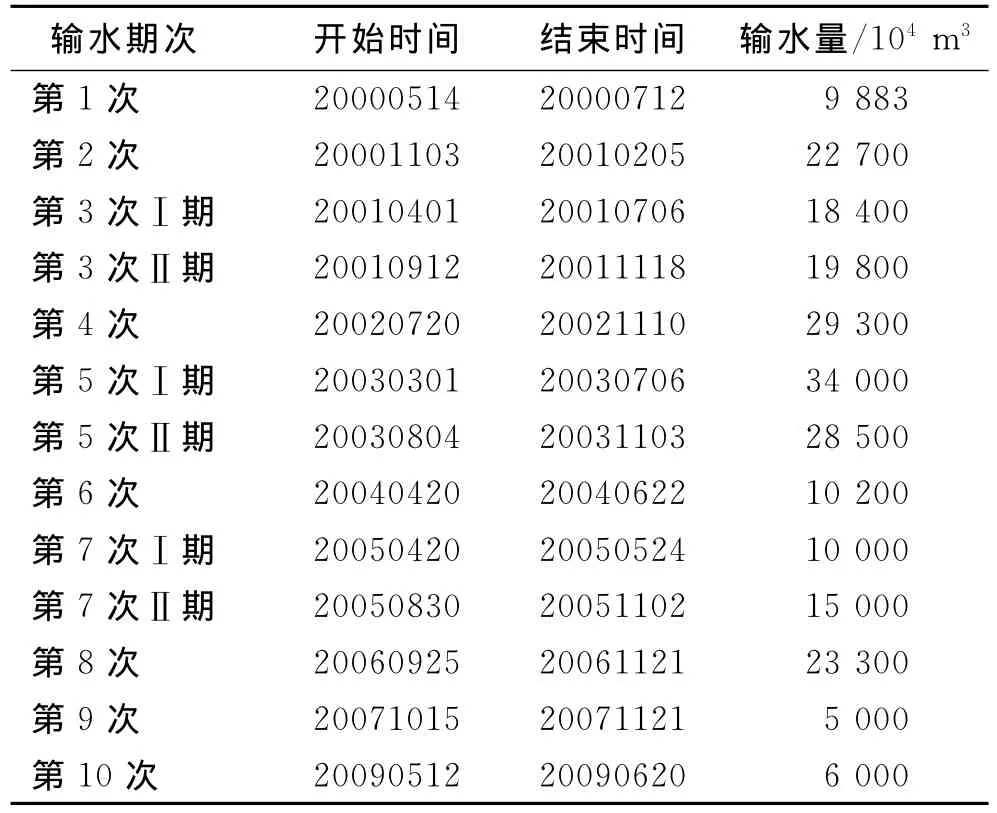

塔河下游生态环境日益恶化的问题引起了政府及社会各界的广泛关注,为了恢复塔河下游严重受损的生态系统,拯救“绿色走廊”,于2000年5月启动了向塔河下游生态输水工程。通过向塔河下游断流近30a的河道输水,采用河水自然下渗,补给和抬升河道附近的浅层地下水,使其升至天然植被适合生长的范围,以挽救已衰败的天然植被,遏止下游生态系统继续退化,恢复沿河区域生态植被。截至2009年底,已向塔河下游生态输水10次,累计输水量达2.27×109m3(表1)。

表1 塔里木河下游10次输水统计

经过10次输水,已使大西海子水库至台特玛湖沿河两岸2~4km范围某些河段地下水位抬升达3~6m。

2 研究方法与数据来源

2.1 调查方法

塔里木河流域管理局在塔河下游9个断面上布设地下水监测井40眼,选取其中的阿克墩、阿拉干、依干不及麻3个典型断面26眼监测井,采用电导方法定期监测地下水位,输水期每10~15d观测1次,停水期每月观测1次,连续观测3a。同时,3个断面横向间隔100或200m处地下水监测井附近布设植被调查样方共18个,每个样方为有一颗中心树的圆形(半径为20~50m),每年植物生长期对样方内所有的胡杨进行生长指标的测定。由于胡杨是荒漠地区典型潜水旱生植物,生长环境极为恶劣,各项指标年际变化微弱。因此,在阿拉干断面又选取了1个100hm2的固定调查样地,样地中共有胡杨树5 097棵,一般情况下每隔5a对样地进行一次地毯式的调查。主要调查指标有盖度、胸径、冠幅、高度(绿色树高和绝对树高)、枝下高、疏失度、基部萌生枝、树龄以及林下植被。用数码相机对所监测的每颗树拍照,并用GPS对每个样方进行定位,记录其经纬度、海拔和地下水位信息。最后用SPSS 13.0软件对监测数据进行统计分析。在分析过程中,对阿拉干断面的胡杨的长势与地下水埋深作了回归分析,以期揭示胡杨生长状况与地下水埋深的关系。

2.2 数据来源

有关胡杨的各项指标都是实地观测数据,地下水埋深数据由塔里木河流域管理局提供,2005年至今,每年5—8月份赴塔河下游阿拉干断面进行野外调查至少2次,此时植物生长比较旺盛。

3 结果与分析

3.1 地下水的恢复特征

塔河下游是干旱区内陆河流域水资源供需矛盾最为突出的地区。在这样极端干旱的地区,地下潜水不但是土壤水分的主要补充来源,而且是天然植被维持其生命和自然更新的主要来源。研究表明,在干旱地区,地下水的存在及其时空动态对区域植被的生长发育起着关键作用。

3.1.1 地下水埋深的变化 通过10次生态输水,向塔河下游共计输水2.27×109m3,经过地面下渗,各断面的地下水位都有不同幅度的抬升。阿克墩断面位于塔河下游的上段,对生态输水的响应十分明显,河道附近的水位上升了6.23m;阿拉干和依干不及麻断面河道附近的地下水位也分别上升了5.63和5.0m,阿克墩和阿拉干断面的地下水埋深分别达到了3.47和7.26m(2007年7月监测)。离河道越近地下水抬升的幅度就越大,地下水埋深随着离河道距离的增加呈下降趋势(图1)。阿拉干断面距离河道150m处218国道附近为塔河旧河道,此处地下水位相对较高,所以在阿拉干断面离河道200m范围之内地下水位变化并不明显。

图1 塔里木河下游不同监测断面地下水动态变化

3.1.2 地下水与土壤水的关系 塔河两岸分布的河岸林主要是非地带性植被,它们不依赖于大气降水,而是靠地下水供给。该地区均属沙质土壤,地下水通过毛细管作用上升补给土壤水分,使土壤沿剖面由上而下含水率逐渐增加。因此,在一定意义上说,地下水是通过改变土壤含水率来影响植被的生长,因此有必要分析不同地下水位梯度下土壤含水率的变化特征。

10次输水后阿克墩断面20cm土层的平均土壤含水率为0.041%,而阿拉干和依干不及麻断面该层的土壤含水率分别为0.036%和0.022%。3个断面在100cm土层平均土壤含水率分别是0.34%,0.02%和0.007%。而在200cm土层土壤含水率平均值分别为0.367%,0.050%和0.035%。可见在离水源,即大西海子水库较近的阿克墩断面的土壤含水率明显高于离水源远的阿拉干和依干不及麻断面相应土层的土壤含水率,这说明随着离大西海子水库距离的增加,土壤含水率呈现降低趋势。

3.1.3 植被类型与地下水的关系 塔河下游植被的生长和分布与地下水有密切的关系。研究发现地下水是制约塔河下游植被生长的最重要的因子,从下游上段至下段,植被群落由乔、灌、草群落逐渐演变为单一的灌木群落。乔木主要是胡杨,偶见沙枣;灌木有多枝柽柳、刚毛柽柳、长穗柽柳,还有黑刺、铃铛刺、盐穗木等半灌木;草本植物有芦苇、罗布麻、疏叶骆驼刺、胀果甘草、花花柴、蓼子朴、河西菊。从纵向看,阿克墩至卡尔达依地下水埋深较浅的地带有连续分布的草本植物;卡尔达依至依干不及麻,草本植物零星分布在河道附近,植被群落主要有乔灌木组成;依干不及麻至台特玛湖,草本植物全部枯死,逐渐变成单一的灌木群落。

3.2 地下水埋深与植被盖度的关系

塔河下游植物种类贫乏,群落结构单一,胡杨是该地区的优势种和建群种,研究胡杨盖度随地下水位的变化规律,对下游植被的整体恢复评估有重要的参考意义。由图2可以看出,随着离河距离与地下水埋深的增加,胡杨的盖度呈递减趋势,而且离河距离越远,地下水位越深,胡杨盖度递减的程度就越大。

图2 离河道距离与胡杨盖度的关系

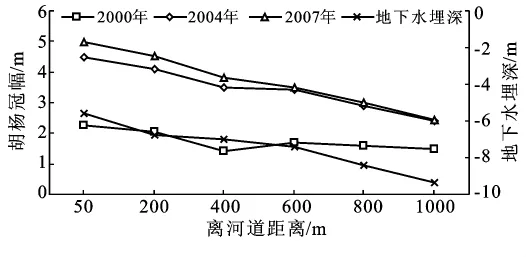

3.3 地下水埋深与胡杨冠幅的关系

塔河下游胡杨等天然植被主要依赖地下水和土壤水维系其生存,因此,浅层地下水位的变化对胡杨的长势产生直接影响。随着人工输水工程的进一步实施和下游地下水位的抬升,胡杨的响应越来越明显。第1次输水后,反应的敏感区横向范围为100m左右,随着生态输水的继续和加大,横向影响范围也不断扩大。通过对2004和2007年所测数据的分析,胡杨的冠幅和郁闭度在河道附近一定范围内都发生了明显的变化(图3),离河道越近,胡杨的冠幅的变化就越明显,而离河道800m以上的胡杨冠幅3a来几乎没有变化,直观反映了在横向上输水的影响范围。

图3 胡杨的冠幅对不同地下水位的响应

3.4 地下水埋深与胡杨树冠疏失度的关系

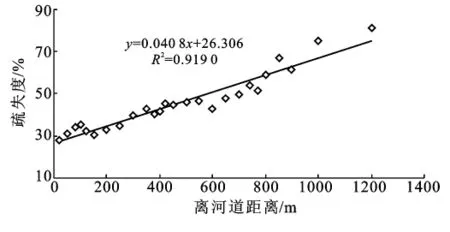

树冠疏失度指树冠叶子的饱满程度,1984年最早用于德国森林监测方面的研究。疏失度在理想状态下(树冠完全饱满)下为0,完全枯萎时为100,疏失度需要至少2个人肉眼观察,取其平均值,以5%的比例上下浮动。疏失度是评价胡杨长势的一个重要指标,疏失度越小胡杨的长势越好[12]。

通过对近几年的监测数据的分析,在离河道不同距离的各样方随机抽取50棵胡杨,对其疏失度进行分析(图4)。结果显示,胡杨疏失度随着离河道距离的增加逐渐增大,而且离河道越远,疏失度增加幅度就越大,间接地反映了地下水位与胡杨树冠疏失度的密切关系。

图4 离河道距离与树冠疏失度的关系

3.5 胡杨长势随离河距离的变化分析

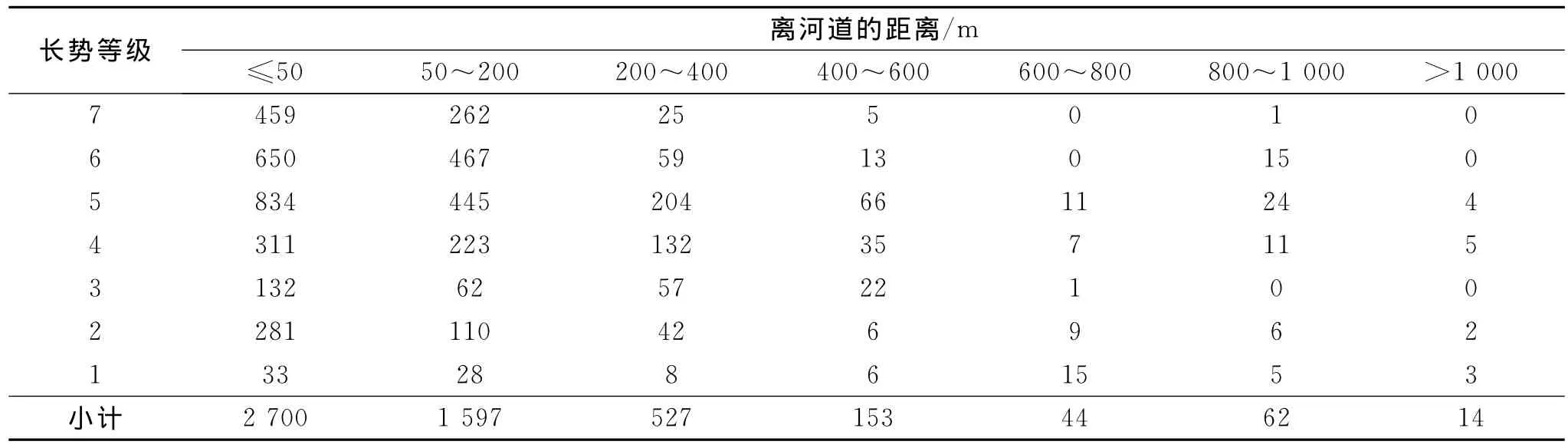

通过对塔河下游3个断面18个样方及阿拉干1个100hm2永久性样方内5 097棵胡杨树调查及各项指标分析,将胡杨的长势分为7个等级(表2):7为长势旺盛,无枝条枯死,疏失度小于10%;6为长势相当好,1/4以下的侧枝枯死;5为长势中等,即1/4~1/3的侧枝枯死;4为衰弱木,1/2~3/4的侧枝、主干枯死;3为濒死木,主干枯死;2为枯立木;1为倒木或树桩。枯立木和倒木或树桩同为死树,但是其距离河道的分布范围是不同的。表2表示对100hm2永久性样方内5 097棵胡杨的统计分析结果。

表2 塔河下游不同长势等级的胡杨分布与离河道距离的关系

由表2可以得出,离河道越近,长势好(7~5级)的胡杨所占的比例就越大。在离河道50m范围之内,数量最多的是第6,5等级的胡杨,随着离河道距离的增加,第5,4,3等级的胡杨所占的比例越来越大。最明显的是距河道600~800m范围,枯立木、倒木和树桩占该样方胡杨总数的1/2以上,由图1可以看出,在该范围内地下水埋深一般在7m左右,因此,可以认为埋深7m达到了胡杨的临界生理胁迫。随着地下水位的下降,胡杨的数量越来越少,由离河道50m范围内的2 700棵逐渐减少,在离河道1 000m以上的范围胡杨的数量已经非常稀少(14棵),植被盖度不足3%。

3.6 地下水埋深与胡杨长势相关性分析

根据阿拉干断面样方调查,将塔河下游各断面相同离河道距离的胡杨长势均值与相应的地下水埋深均值进行统计分析,得出胡杨长势与地下水埋深的关系:

式中:y——胡杨长势等级;x——地下水埋深。

对回归模型的显著性进行检验,F≥Fα=0.01,在α=0.01水平上高度显著(表3)。

表3 地下水埋深与胡杨长势方差分析

4 结 论

(1)塔河下游胡杨林受损生态系统的恢复主要受制于区域水分条件的变化,水分是影响植物生长的主导因素通过人为生态输水补充地下水,可使天然植被生存得到水源保障。横向上,随着远离河道,植物种类减少并趋于简单,胡杨个体长势逐渐下降并趋弱,胡杨明显恢复只在距离河岸200m的范围内;纵向上,愈向下游植物种类愈减少,群落结构愈趋向简单,生态系统恢复愈迟缓,反映了干旱胁迫对荒漠河岸林植被的强烈影响。

(2)尽管生态输水对胡杨生长有积极作用,但塔河下游由于长期断流,植被大面积衰败,受损生态系统的活力、自我调节能力和恢复能力较弱,恢复较慢,因此生态系统恢复的任务依旧任重道远。

(3)虽然目前已经采取了“线形”输水和双河道输水方式,塔河下游河道附近的地下水位有不同程度的抬升,天然植被有不同程度的恢复,但是这种输水方式只能对原有的、老龄的植被恢复起作用,而不能实现胡杨等植物的大面积更新,还难以实现整个区域的生态改观,而且,下游中、下段河道附近的地下水埋深依然在6.0m以下,还未达到维持植被生长发育的适宜生态水位。为了更好地恢复下游严重受损的生态系统,形成“绿色走廊”,遏制沙漠化,应该更加优化水资源的合理配置,继续实施生态输水,实现塔河治理目标。

[1] 宋郁东,樊自立,雷志栋,等.中国塔里木河水资源与生态问题研究[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2000:1-481.

[2] 刘晏良.塔里木河中下游实地踏勘报告[M].北京:中国统计出版社,2000:1-450.

[3] 王世绩,陈炳浩,李护群.等.胡杨林[M].北京:中国环境科学出版社,1995:1-154.

[4] Thevs N,Zerbe S,Schnitler M,et al.Structure,reproduction and flood-induced dynamics of riparian Tugai forests at the Tarim river in Xinjiang,NW China[J].Forestry,2008,81(1):45-57.

[5] Chen Y,Wang Q,Ruan X,et al.Physiological response ofPopuluseuphraticato artificial water-recharge of the lower reaches of Tarim river[J].Acta Botanica Sinica,2004,46(12):1393-1401.

[6] 陈亚宁,李卫红,徐海量,等.塔里木河下游地下水位对植被的影响[J].地理学报,2004,58(4):542-549.

[7] 杨鹏年,李霞,董新光.塔里木河下游生态输水后胡杨林恢复效应与预测研究[J].干旱区资源与环境,2007,21(4):52-55.

[8] 赵传燕,李守波,贾艳红,等.黑河下游地下水波动带地下水与植被动态耦合模拟[J].应用生态学报,2008,19(12):2687-2692.

[9] 徐海量,叶茂,李吉枚,等.塔里木河下游土壤种子库的季节差异分析[J].水土保持通报,2008,28(3):17-22.

[10] 周洪华,陈亚宁,李卫红,等.干旱区胡杨光合作用对高温和CO2浓度的响应[J].生态学,2009,29(6):2797-2810.

[11] 玉米提·哈力克,柴政,艾里西尔·库尔班,等.胡杨部分生态指标对塔里木河下游应急输水的响应[J].资源科学,2009,31(8):1309-1314.

[12] 古丽加米拉木·买买提,玉米提·哈力克,塔依尔江,等.胡杨树冠疏失度对塔里木河下游应急生态输水的响应[J].新疆农业科学,2010,47(2):241-245.