中东M IS构造Asmari组碳酸盐岩储层新认识

王维斌 刘晓鹏 高平 杨贤洲 黄婷婷

川庆钻探工程公司地质勘探开发研究院

中东M IS构造Asmari组碳酸盐岩储层新认识

王维斌 刘晓鹏 高平 杨贤洲 黄婷婷

川庆钻探工程公司地质勘探开发研究院

过去受技术条件、资料完整性及准确性等的限制,对中东M IS构造储层的认识存在一定的局限性。为此,根据最新的野外露头调查和新钻井获得的岩心普通薄片、铸体薄片、电镜扫描、CT扫描、EM I测井以及裂缝预测等成果资料,对该区A smari组碳酸盐岩储层进行了深入研究与评价,获得了新的认识:①储层的主要岩性为早期白云化作用形成的细—粉晶白云岩岩类;②主要储集空间为晚期溶蚀作用形成的大量次生溶蚀孔、洞,白云岩类储层溶蚀孔、洞发育,物性好;③整体上,Asmari组上部基质储层在纵向上呈层状、多层叠置分布,横向上主要储层段具连续、连片分布的特征;④阿尔卑斯造山运动形成的构造张裂缝发育,主要为与构造走向(N45°W)一致的纵裂缝,在不同构造部位及不同层段,裂缝发育程度差异较大;⑤不同产状的构造裂缝组合构成了裂缝网络系统,裂缝与溶洞相互关联、配搭,形成了良好的缝—洞储渗系统,溶蚀孔、洞与构造裂缝配搭形成了良好的裂缝—孔(洞)隙型储层。

中东 M IS构造 碳酸盐岩 新近纪—古近纪 储渗空间特征 储层评价 测井解释 裂缝—孔(洞)隙型储层

M IS构造地理位置位于伊朗西南部,构造位置位于Zagros山前陆褶皱带中部,产层为新近系—古近系的A smari组海相碳酸盐岩。A smari组顶界构造为不对称的狭长状背斜。M IS构造于1918年开始钻探,目前已钻200多口井,开发时间已过百年。由于开发年代早,开发时间长,受技术条件、资料完整性及准确性等的限制,对储层的认识存在一定的局限性。据新钻的开发评价井资料,对A smari组储层、油气藏开发潜力进行了评价研究,对储层特征有了新的认识,认为该构造的油气藏还有较大的开发潜力。目前部署、完成的几口水平井获得了高产油气流,效果显著。

1 储集岩、储集空间类型

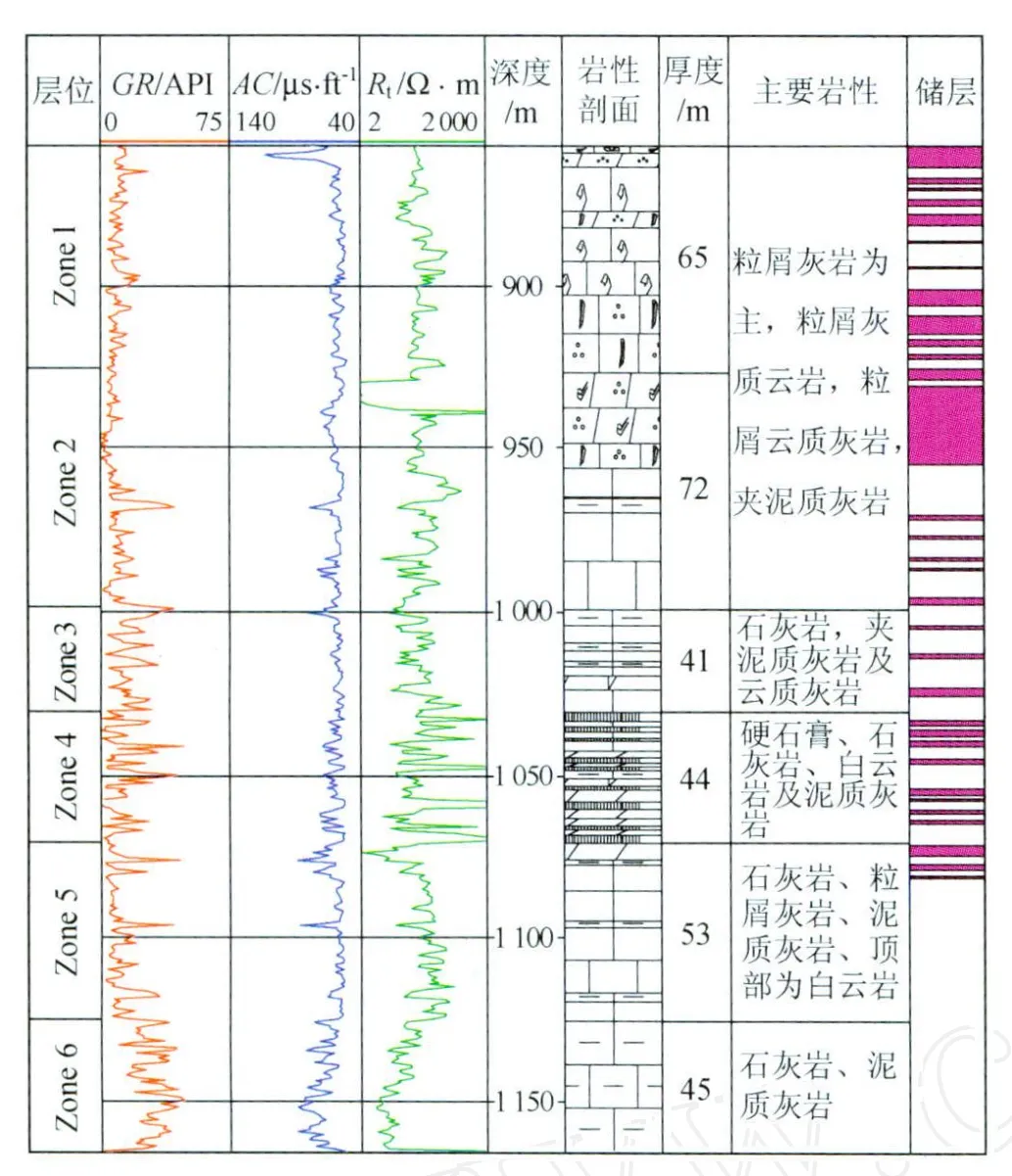

1.1 储集岩主要为白云岩类

M IS构造新近系—古近系的A smari组为海相碳酸盐岩沉积。从上至下划分为 6个亚段(Zone1—Zone6),厚度约为 320 m(图 1)。Zone6—Zone4、Zone3—Zone1主要由2个海退沉积旋回即开阔台地—局限台地—蒸发台地相组成。Zone4为蒸发台地上盐湖沉积的硬石膏。Zone2下部—Zone3、Zone5—Zone6为局限台地的澙湖沉积,岩性主要为石灰岩、含粒屑灰岩、白云岩及泥质灰岩。Zone1中部—Zone2上部为开阔海台地内的粒屑滩相沉积,生屑种类多,主要为有孔虫、棘皮、珊瑚藻、纤维海绵、瓣鳃、苔藓虫等,生屑个体大小悬殊、混杂,含量介于55%~80%。

据新钻井岩心、测井资料,Zone1—Zone 5发育储层,Zone6主要为泥质灰岩,没有储层。储层主要发育在白云岩类及粒屑滩相层段。储层岩性以含团粒、砂屑、角砾、生物碎屑等的细—粉晶白云岩、灰质白云岩、云质灰岩为主,这些岩类的次生溶蚀孔、洞隙发育,孔隙度、渗透率较高;次为含团粒、砂屑、角砾、生物碎屑等的泥—粉晶灰岩,主要发育溶洞及在生屑体腔内发育少量孔隙,局部见晶间微孔,孔、洞隙分布不均匀,孔隙度相对较低、渗透性较差。

根据测井解释(表1),白云岩类储层所占比例高,孔隙度、渗透率高,物性好,是主要的储集岩类,这与M IS构造Asmari组主要为石灰岩储层的传统认识有差别[1]。

图1 Asmari组综合柱状图

表1 不同岩类的储层物性数据表

M IS构造A smari组的白云石化作用对储层的发育有着重要的影响。根据薄片鉴定的岩石学特征分析,白云石主要有3种类型:①泥晶白云石,分布于台地内局限澙湖区,主要形成泥晶云岩类,白云岩中的生物种类单调,含量少,岩层厚度较薄,横向分布不稳定;也常见这种白云石组成膏质泥晶云岩、泥晶云岩砂屑和砾屑;②半自形—自形的粉晶—粗粉晶白云石,主要分布在砂屑、砾屑、生屑等粒屑间,形成的白云岩主要分布Zone1中部—Zone2上部粒屑滩层段;③中—粗晶白云石,仅极少分布在溶蚀洞及裂缝中。根据白云石晶体形态、大小、分布等特征分析认为,第一种白云石是准同生期的渗透回流白云化作用形成的;第二种白云石形成的时间较第一种白云石形成的时间晚,属于成岩期的渗透回流白云化作用形成[2],相对高能的粒屑滩沉积物具有回流的良好通道,粒屑间的胶结物被白云石交代[3];第三种白云石为晚期白云化形成,白云石较少,未能形成白云岩,对储层性能的影响不大。

1.2 储集空间主要为溶蚀孔、洞

根据岩心和EM I测井等资料证实,M IS构造A smari组储层的主要储集空间是晚期溶蚀作用形成的大量的溶蚀孔、洞;构造张裂缝发育,为次要的储集空间,主要是作为流体的渗滤通道,储层类型为裂缝—孔(洞)隙型,与传统上认识的A smari组为裂缝型储层有别。

1.2.1 多种类型的次生溶蚀孔、洞发育

1.2.1.1 孔隙

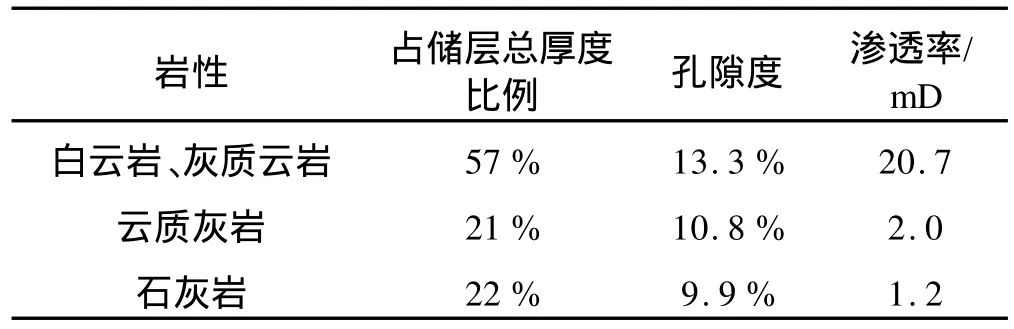

根据岩心铸体薄片、电镜扫描分析,A smari组孔隙类型丰富多样,以次生孔隙为主;原生孔隙极少,在成岩作用过程中几乎破坏殆尽。孔隙主要为晚期溶蚀作用形成的白云石晶间溶孔、粒屑铸模孔、粒间及粒内溶孔、膏溶孔或膏模孔。其中,白云石晶间溶孔,生屑、砂屑等碳酸盐岩粒屑被溶蚀或选择性溶蚀形成的铸模孔、粒内或粒间溶孔以及膏溶孔等,分别占各类孔隙的36%;白云石、少量方解石的晶间微孔占16%;粒间孔、粒内孔、生屑体腔孔、壳壁孔等原生孔隙以及其他类型的孔隙仅占12%(图2)。

图2 孔隙类型饼状图

溶孔在白云岩层段较发育,分布较均匀,连通性较好,面孔率为10%左右,局部可达20%;在石灰岩层段发育则较差,分布极不均匀,面孔率介于2%~5%。根据岩心观察、EM I测井解释、CT扫描资料,部分溶孔的发育、分布与构造裂缝密切相关,特别是在石灰岩层段,溶孔常沿裂缝分布,孔、缝连通较好。

1.2.1.2 溶洞

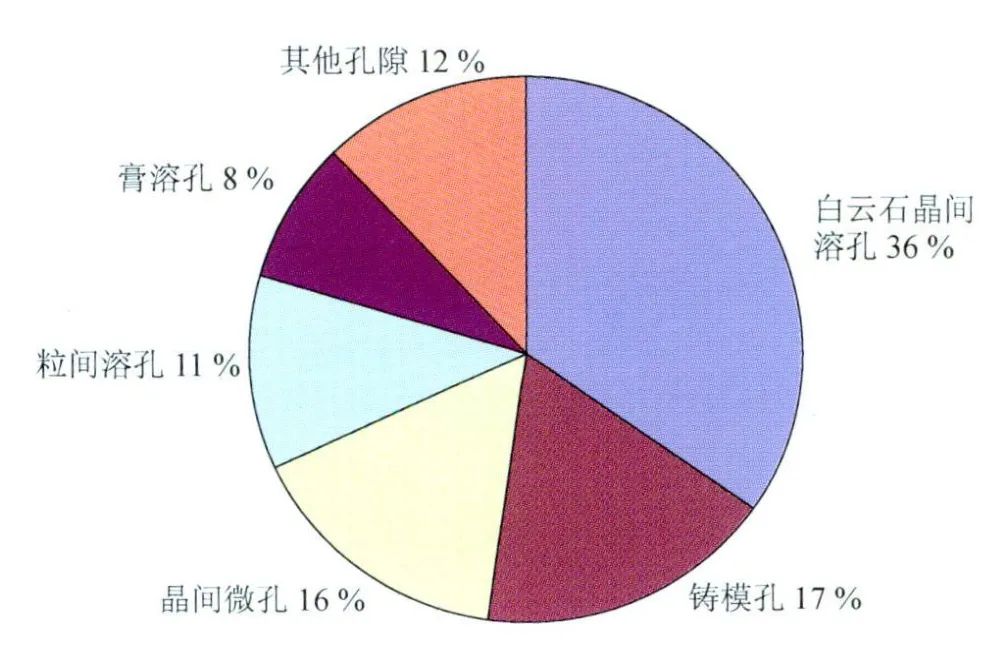

根据溶洞的分布特征及与孔、缝间的关系,可分为孔隙性溶洞和裂缝性溶洞。孔隙性溶洞即溶洞是溶孔被进一步溶蚀扩大后形成(图3-a),这些溶洞周围常密集分布溶孔,孔、洞也常呈层状分布,相互间连通性好;裂缝性溶洞即溶洞是构造缝及少量成岩压溶缝被局部溶蚀扩大形成的,溶洞常沿裂缝呈串珠状或长条状分布,缝、洞连通性好(图3-b、c、d)。以小型溶洞为主,占82%,中型溶洞占13%,大型溶洞占5%。在白云岩层段中、小型溶洞相对发育,而在石灰岩层段大型溶洞发育。在 EM I测井剖面中,大型溶洞的高度可达0.5 m。在钻井中常出现钻时降低、放空、井漏显示,如某井放空0.3 m,EM I测井反映溶洞特征明显(图3-c)。在不同的构造部位,溶洞的发育程度差异明显, V 3井区Zone1—Zone2的溶洞层段明显比V 1、V 2井区发育,厚度为V 1、V 2井的1.5~2.0倍,表明从构造的西南段向东北段溶蚀作用有减弱的趋势。同时,据岩石学特征、溶蚀孔洞内几乎没有充填以及溶孔、溶洞与裂缝的密切关系,认为溶蚀作用是在构造裂缝形成之后发生的。

图3 成像测井缝洞响应特征图

1.2.1.3 孔、洞隙层分布特征

整体上,孔、洞隙具层状分布的特征。纵向上, Zone1—Zone5均发育不同类型、不同厚度的溶蚀孔、洞层,但70%的都发育在距Asmari组顶部110 m的Zone1—Zone2内。Zone1—Zone2及Zone5顶部的主要孔、洞隙层在横向上分布相对稳定,对比性较好; Zone3—Zone4的孔、洞层在横向上分布的稳定性较差。

1.2.2 主要发育纵向裂缝

在新近纪末,Zagros盆地受到阿尔卑斯造山运动北东—南西向强烈的挤压力的作用,形成巨型褶皱带,位于褶皱中部的M IS构造A smari组碳酸盐岩同期产生了构造裂缝。新钻井取得了Zone1—Zone5岩心、EM I测井资料,为研究和描述裂缝提供了新信息。成果表明,裂缝类型有构造裂缝、成岩(压溶)缝及晚期溶蚀裂缝,以构造作用形成的构造张裂缝为主。

1.2.2.1 裂缝类型

根据与M IS构造同属 Zagros构造带、相距11 km、具有相似构造特征的A smari山出露的A smari组构造裂缝的观察分析,主要发育纵向、横向和斜交3种类型的构造裂缝,这与J.H.Halsey的结论基本一致[4]。A smari山的纵向裂缝的延伸方向与背斜轴向平行或近平行,走向主要为N 45°W;横向裂缝走向主要为N40°E,近垂直于背斜轴向;斜交裂缝的走向介于纵、横向裂缝之间,走向主要为N10°W。M IS构造A smari组EM I测井解释,裂缝的走向主要为N45°W,与M IS构造的轴向一致,与测井解释的M IS构造的最大水平应力的方向垂直,与A smari山纵向裂缝的走向基本一致,说明M IS构造主要发育的是纵向裂缝。这一认识似乎与在Zagros构造带垂直于构造轴向的裂缝规模大的认识有别[5]。

纵向上,裂缝多终止于泥质岩层或泥质薄层、泥质条带及岩层面等,主要为分布在层内、垂直层面的高角度的构造缝,约占80%,与A smari山观察、测量的结果基本一致。这一特征在油气藏的开发过程中也体现了出来,当揭开的储层段越多,单井的累积产量越高。揭开Zone1—Zone2的单井比只揭开Zone1单井的累积产量高一倍多;揭开 Zone1—Zone3的单井比只揭开Zone1—Zone2单井的累积产量高一倍多;同时,在上部产层段产量降低后,通过加深钻井,揭开新产层后,单井日产量及累积产量均大幅增加。说明构造裂缝在纵向上对储集体的沟通受限。

据岩心及EM I测井描述、解释,裂缝间距介于0.1~0.8 m,平均为0.5 m左右;92%为张开的构造裂缝,仅8%被方解石、硬石膏、白云石全充填裂缝。未被改造的裂缝宽度介于0.1~0.5 mm;大多数裂缝经过了溶蚀改造,使张开度增大,宽度为 0.02~4.0 mm,平均为0.9 mm。

1.2.2.2 裂缝网络系统

从岩心、EM I测井宏观分析,裂缝主要为成组平行分布,仍常见“X”型成组分布的裂缝;对岩心样品进行CT扫描,发现岩心内部具有断续、平行分布的及呈“X”型分布的微裂缝。从宏观到微观,均说明了裂缝间相互连通,形成了裂缝网络系统。在这个系统中,纵裂缝延伸长、张开度大,规模大,一条纵裂缝往往沟通了多条横裂缝和斜交裂缝,起到了主导作用。因此, Asmari组的裂缝形成了以纵裂缝为主导的、大型的网络系统。但这些裂缝网络系统主要是形成于某一裂缝发育部位的某一层段或某几个层段,造成储层的渗透能力在纵横向上的较大差异,凸显出储层的非均质性特征。

1.2.2.3 裂缝分布特征

纵裂缝主要分布于背斜核部和翼部,横裂缝主要发育于背斜翼部,斜交裂缝在背斜的倾没端相对发育。在不同的构造部位,裂缝在纵向上的发育程度差异较大,总体上,Zone1—Zone2及Zone5上部裂缝相对发育。这可能与Zone1之上为大套的硬石膏、盐岩层及Zone4具硬石膏层有关。当地层发生形变时,与其相邻的Zone1—Zone2、Zone5更容易产生形变而使裂缝更发育。根据FTEC软件预测裂缝,在M IS构造两翼的肩部或地层陡缓变化部位,裂缝更发育,裂缝发育区主要呈条带状,平行于轴向分布,这些裂缝发育区也是高产井分布区。

1.2.3 缝—洞系统构成了良好的储渗体

资料表明,溶洞与构造裂缝密切相关,特别是沿着构造裂缝或者是在构造裂缝发育的层段,常常分布着大型的溶洞。构造裂缝被局部溶蚀、改造、扩大的现象普遍,溶洞的一部分就是原来的裂缝,剖面上溶洞呈串珠状、长条状。这些构造裂缝、溶洞相互关联、配搭,连通性好,形成了缝—洞系统,成为Asmari组很好的缝—洞储渗体。根据单井测试产量、累积产量,结合测井解释的缝—洞层段对比分析表明,凡是钻遇缝—洞储渗体的单井日产量、累积产量都高。如某井缝—洞段厚度为4.4 m,产油954 m3/d,累计产油404.6× 104m3。

2 储层分类评价及分布特征

2.1 基质储层

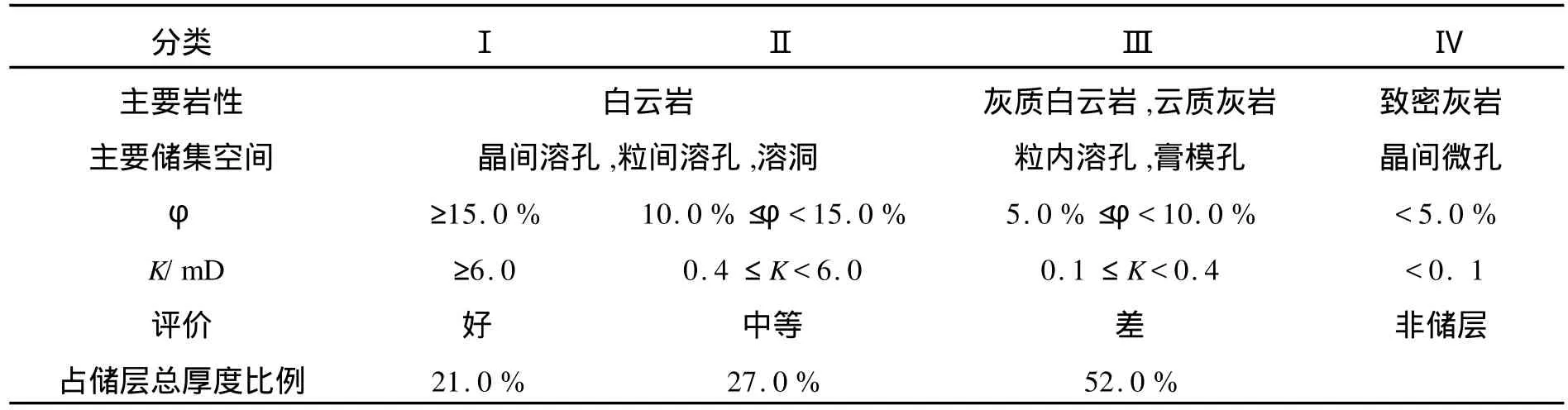

根据对储层物性下限以及储集空间类型、孔洞缝相互配搭关系、孔渗关系、压汞曲线特征及相关参数的系统分析研究,确定了A smari组基质储层有效孔隙度下限为5%,渗透率下限为0.1 mD,储层可分为Ⅰ—Ⅲ类(表2)。Ⅰ—Ⅲ类储层平均孔隙度为10.0%,平均渗透率为9.9 mD。其中,Ⅲ类储层占总厚度的52%,平均孔隙度为8.9%,平均渗透率为0.2 mD;Ⅱ类储层占总厚度的27.0%,平均孔隙度为12.7%,平均渗透率为0.73 mD;Ⅰ类储层占总厚度的21.0%,平均孔隙度为18.4%,平均渗透率为51.5 mD。

表2 基质储层评价分类表

2.2 裂缝储层

据岩心、EM I测井,应用裂缝综合概率法处理解释获得了裂缝储层参数,缝隙度平均为0.38%,裂缝渗透率平均为1 342 mD。据37口井Zone1—Zone2产层段106次生产测试资料,计算单井有效渗透率平均为1 221 mD,有效渗透率与产能匹配较好,单井累产平均达到296.3×104m3。分析认为,测试渗透率主要反映的是裂缝系统的有效渗透率。由此看出,裂缝主要作为流体的渗滤通道,钻遇裂缝系统能够确保单井高产。

2.3 储层分布特征

据测井解释储层以及对缝、洞发育带的分布预测,基质储层主要发育在距A smari组顶界110 m内的Zone1—Zone2层段,约占储层总厚度的70%,储地比达到0.7,单层厚度介于3.0~10.0 m,最大连续厚度可达35.0 m,且储层在横向上连续性好。Zone3— Zone4储层单层厚度较薄,一般小于4.0 m,在横向上连续性较差,主要为透镜状分布。Zone5顶部储层一般为5.0 m左右,横向分布较稳定。整体上,A smari组基质储层在纵向上多层叠置分布,在平面上具连片分布的特征。构造裂缝主要发育在构造两翼的肩部或地层陡缓变化部位,其次是在轴部和倾没端。裂缝发育区主要呈条带状,平行于构造轴向分布。

3 结论

1)M IS构造A smari组储层岩性以含团粒、鲕粒、砂屑、生物碎屑等的粉晶粒屑云岩、灰质云岩为主。

2)A smari组储集空间以溶孔、溶洞为主,层内高角度、纵裂缝发育,储层类型为裂缝—孔(洞)隙型。

3)Asmari组基质储层主要分布在Zone1—Zone2,纵向上多层叠置分布,横向上具连片分布的特征;裂缝主要发育在构造两翼的肩部,其次是在轴部和倾没端发育,裂缝发育区呈条带状平行于构造轴向分布。

4)对Asmari组基质储层、裂缝发育及分布特征的新认识,有利于油气藏的挖潜和二次规模、高效开发。

[1]童晓光,张刚,高永生.世界石油勘探开发图集(中东地区分册)[M].北京:石油工业出版社,2004.

[2]赵澄林,朱筱敏.沉积岩石学[M].北京:石油工业出版社, 2008.

[3]CL YDE H MOORE.碳酸盐岩储层——层序地层格架中的成岩作用和孔隙演化[M].姚根顺,沈安江,潘文庆,等,译.北京:石油工业出版社,2008.

[4]唐泽尧.阿斯玛利地层的裂缝特征.天然气勘探与开发[J]. 1985(4):1-22.

[5]袁士义,宋新民,冉启全.裂缝性油藏开发技术[M].北京:石油工业出版社,2004.

Characteristics of Asmaricarbonate reservoirs in the M IS structure,M iddle East

Wang Weibin,Liu Xiaopeng,Gao Ping,Yiang Xianzhou,Huang Tingting

(Research Institute of Geological Exp loration&Development,Chuanqing D rillng Engineering Co.,L td., Chengdu,Sichuan 610051,China)

NATUR.GAS IND.VOLUM E 31,ISSUE 7,pp.16-20,7/25/2011.(ISSN 1000-0976;In Chinese)

Previous understandingsof the Asmari carbonate reservoir in the M IS Structure,M iddle East,are restricted by technical conditions,data availability and accuracy.A thorough study isperfo rmed on this reservoir by using the new ly available data including outcrop observation,ordinary thin section,cast,scanning electron microscope,scanning CT,image logging and fracture p rediction. The follow ing new understandings are obtained.(1)The main reservoir rocks are fine to very fine crystalline dolomites formed by early dolomitization.(2)Notonly do the dominant typesof reservoir space have secondary dissolution po resand vuggs resulted from late dissolution;but the dolomite reservoirs w ith well-developed dissolution po res and vugs have a good petrophysical p roperty. (3)As a whole,the matrix reservoirs in the upper Asmari Formation are characterized by vertical superimposition of multi-layered reservoir intervals and lateral continuous distribution of themajor reservoir intervals.(4)Tension structural fractures resulted from Alpine orogeny are well developed and are dominated by vertical fracturesw ith orientation in parallelw ith structural trend(N45°W). However,the levelsof fracture development are different at either structural locationso r reservoir intervals.(5)The combinations of fractures of different occurrences constitute fracture netwo rks.The fracture netwo rks in connection w ith dissolution po res and vuggs fo rm good fracture-vug seepage flow system,leading to the fo rmation of high quality fracture-vuggy carbonate reservoirs.

M iddle East,M IS structure,carbonate,Neogene-Paleogene,characteristicsof reservoir space,reservoir evaluation,log interp retation,fracture-vuggy reservoir

王维斌等.中东M IS构造A smari组碳酸盐岩储层新认识.天然气工业,2011,31(7):16-20.

DO I:10.3787/j.issn.1000-0976.2011.07.004

王维斌,1962年生,高级工程师,硕士研究生;长期从事油气地质综合研究工作。地址:(610051)四川省成都市建设北路1段83号地质勘探开发研究院。电话:(028)86015141。E-mail:ww b9229@163.com

2011-04-06 编辑 罗冬梅)

DO I:10.3787/j.issn.1000-0976.2011.07.004

Wang Weibin,senior engineer,bo rn in 1962,has long been engaged in comp rehensive research of petroleum geology.

Add:No.83,Sec.1,No rth Jianshe Rd.,Chengdu,Sichuan 610051,P.R.China

Tel:+86-28-8601 5141 E-mail:ww b9229@163.com