美国环境社会学最新研究进展

陈 涛

(中国海洋大学法政学院,山东青岛 266100)

美国环境社会学最新研究进展

陈 涛

(中国海洋大学法政学院,山东青岛 266100)

目前,中国环境社会学界对美国环境社会学的文献研究存在以下问题:一是相似度很高,对其理论和观点的表述如出一辙;二是缺少对最新成果和前沿问题的关注。本研究力图“言别人所未言/未深言”,对新近研究特别是具有特色的研究进行梳理。其中,理论研究主要是生态现代化、生产的跑步机和双重转移论,经验研究主要是全球气候变化、海洋开发与核风险研究。美国环境社会学的学术研究具有很强的前瞻性,对我国环境社会学的发展具有指导和借鉴价值,但我们更需要增强“问题意识”和“理论修养”,形成具有本土特色的研究成果。

生产的跑步机理论;生态现代化;双重转移论;气候变化;海洋开发;核风险

一、引言

美国是环境社会学学科发展的源头。自卡顿和邓拉普提出HEP-NEP范式[1]以来,环境社会学已经发展了30多年。在这30多年里,美国环境社会学也经历的了崎岖和复兴的发展历程——20世纪80年代早期,因为世人对其兴趣的减弱而陷入困境阶段,80年代末期因为世人对环境问题的社会关注而得到复兴[2]。

整体而言,中国环境社会学的发展受美国的影响很大。就学术研究而言,国内环境社会学者非常推崇邓拉普,但笔者认为,邓拉普的最大贡献在于其系统地倡导并推动了环境社会学的学科发展,是名副其实的“环境社会学之父”。但是,在理论开创和深入的经验研究方面,巴特尔、施耐伯格和弗罗伊登伯格①弗罗伊登伯格教授是笔者在美国做联合培养博士生的导师。他早年毕业于耶鲁大学(1976年获社会学硕士学位,1979年获得社会学博士学位),曾在华盛顿州立大学和威斯康辛大学麦迪逊分校工作,2002年到加州大学圣巴巴巴拉分校(Universityof California,Santa Barbara)工作。他还在2004—2005年间担任美国农村社会学会主席。作为国际著名的环境社会学家,他在2007年应邀来北京参加了首届中国环境社会学国际学术研讨会。令人伤感的是,弗罗伊登伯格教授在2010年12月28日因胆管癌而英年早逝,享年59岁。笔者以将他的学术思想引进国内的方式,纪念这位儒雅的美国导师。等的学术贡献更为显著,而这往往被国内环境社会学界所忽视。目前,这3位学术大师都已经与世长辞,但他们的学术思想一致影响着国际环境社会学界。学术界也以各种方式缅怀他们的学术贡献。比如,在巴特尔逝世的当年(2005年),国际社会学会环境社会学分会(RC24)设立了“巴特尔国际杰出环境社会学奖”。

当前,国内环境社会学界在美国环境社会学的文献研究方面存在相当严重的问题。一是相似度很高,对有关理论和观点的表述如出一辙;二是缺少对最新成果和前沿问题的关注。这可能是因未接触到最新研究文献所致,也可能是因为对这些研究尚未予以应有的重视。本文的研究目的有二:一是希望对代表性的理论观点和经验研究成果进行梳理,侧重呈现的是“邓拉普—卡顿”学术团队之外的研究成果;二是旨在将美国环境社会学的最新研究成果引进国内,力图“言之有物”、“言别人所未言/未深言”。这里所谓的最新研究指的是20世纪90年代后期特别是2000年以来的研究进展,当然,相关问题的回顾也会追溯到早期阶段。

二、理论研究

1.生态现代化理论

生态现代化理论(Ecological Modernization Theory,简称EMT)最初是德国学者约瑟夫·胡伯在20世纪80年代提出的。此后一直到1992年,生态现代化这一概念一直是在德语等语言世界中讨论,而围绕这一理论的主要讨论和研究则是在英语文献中[3]。巴特尔认为,生态现代化的崛起和发展速度已经超越了其自身的预期。同时,人们对生态现代化作为环境社会学主流视角的接受程度也是令人惊讶的。目前,它已经和施耐伯格的跑步机理论和卡顿与邓拉普的“HEP-NEP”范式这些具有广泛影响力的观点具有同样的学术地位了[4],并且已经成为环境社会学的主导理论范式之一。需要指出的是,除了环境社会学,政治学、经济学等学科也对生态现代化理论表现出了相当大的热情,开展了深入的理论和经验研究。就此而言,称之为社会理论或许更为贴切。

生态现代化理论是一个理论群,而研究的集大成者是荷兰瓦赫宁根大学的亚瑟·莫尔。他认为[5],生态现代化理论的基本要点是:首先,科学技术不仅被认为在导致环境问题出现,也被认为在治理和预防环境问题中发挥着现实的以及潜在的作用。其次,作为生态重建的社会载体,经济与市场机制以及经济主体(诸如生产者、消费者、信用机构、保险公司等)的重要性日益增长。再次,政府和民族国家在环境改善中的传统中心角色地位发生了转变,出现了更加去中心化的、灵活的和协商的国家管理模式,而不再是自上而下的科层式的“命令—控制”管理。整体而言,美国环境社会学家有关生态现代化的研究也是以此为逻辑起点的。当然,生态现代化并不是自动实现的。而且,生态现代化的实践还要求政治现代化,形成利益多元和思想多元的社会,同时也需要公民的积极参与,在消费中做出合理选择,推动政府和经济向生态理性的方向前进[6]166。在生态现代化的理论视野中,工业化、技术发展、经济增长不仅和生态可持续性具有潜在的兼容性,而且也是环境治理的关键推动力,同时,工业化导致的环境问题要通过超工业化来解决[7]。由此可见,与极端环境保护主义不同,它认为现代化和可持续发展可以兼容,经济发展与环境保护的二元悖论可以得到解决,并展示了环境治理的希望。也正因为此,生态现代化理论自提出以来,就备受政府的关注与欢迎,大多数的西方环保团体也都接受了这一概念,进而促进了这一概念的大众化。不过,巴特尔认为,生态现代化思潮的快速发展和崛起,倒不是因为它是一个发展完备的社会理论,而是因为它特别符合很多政治经济因素,而这其中很多已经超越了社会学和环境社会学的范畴[4]。这一论断事实上可以在胡伯那里得到印证,他认为生态现代化与可持续发展的关系表现在两个方面。首先,可持续发展是生态现代化的重要目标。生态现代化通过协调经济与环境关系,促进经济和生态可持续发展。其次,生态现代化为可持续发展提供了处理经济和环境关系的理论,以及实现经济和生态可持续发展的途径[8]。由于生态现代化理论最初主要用于政策分析和政策研究,以至于至今还有很多学者将生态现代化理论和政策研究相联系。

那么,在实践层面,美国的生态现代化如何?施耐伯格等人的研究发现,在美国,绿色运动没有成为一种主要的政治力量。而且,莫尔等人的生态现代化理论所研究的是“处在前沿”的企业,并假定这些变化最终将广泛扩散,而这样的假设是有问题的[9]1-32。斯科尔伯格和林弗雷特的经验研究表明,相比较欧洲国家,美国在应用生态现代化政策和实践方面显得非常落后。美国在20世纪70年代就是环境管制方面的领导者,但是直到20世纪90年代还没有实施生态现代化。在学术领域之外,“生态现代化”在美国就不存在了。比如,老布什总统曾解散了1992年《里约宣言》中的政策方案,“他认为,不能为环境牺牲经济和千百万人的生计”,而小布什总统则对《京都议定书》置之不理。他们还根据克里斯托弗的“弱生态现代化”和“强生态现代化”理论[10],认为美国的生态现代化实践是“弱生态现代化”,因为它仅仅强调通过技术进步促进经济发展,并且缺少欧洲生态现代化实践中的预防原则。他们重点关注传统生态现代化模式在美国所发生的适应性演变,认为美国生态现代化具有强调国家安全和炫耀性消费特色。首先,与欧洲生态现代化理论与实践相比,美国强调安全,比如能源安全。对政府而言,能源安全和经济发展同等重要。安全和生态现代化的政策制定是直接相联系的。其次,美国是消费大国,炫耀性消费造成了大量的资源浪费与环境破坏。不过,近年来,美国的消费价值观呈现出绿色消费特征,而消费者的绿色消费理念促使企业生产相应的绿色食品。此外,绿色消费也带动了技术革新,进而发展替代性的可再生能源[11]。

如同它所受到的广泛关注一样,生态现代化理论遭遇的批评也未曾中断。首先,学术界对现代化以及技术至上论早有批判,而生态现代化却钟情于此,因此,主要的批判也许可归纳为“现代化”本身。因为,生态现代化理论包含了“现代化”一词的所有意思:科学、技术、工业、资本主义、政府的现代形式以及现代价值体系,这让人觉得环保主义者是在与他们的敌人联姻。批评者认为,生态现代化理论说好听些是调节者,说不好听就是冠冕堂皇的陷阱[6]166。其次,生态现代化理论的核心观点,即环境危机只能通过超现代化和超工业化的方式解决受到质疑。约克和罗莎从逻辑、方法论和经验研究层面对生态现代化理论进行了系统的检验,认为这种论断会让我们忽视具有更大潜力的促进生态可持续性的其他选择[7]。第三,生态现代化对经济发展与环境保护之间所持的乐观态度也备受批判,认为这种过度的乐观精神有悖于现实。但我们应该看到,经济与环境之间的二元悖论的协调是可能的,在现实中也有实际的案例。正如贝尔所说,表面上看,生态现代化显得过于乐观和理想化,但很多行业确实已经取得了显著的进步,实施了所谓的生态工业,并取得了显著成效[6]165。第四,欧洲经验的有限性。生态现代化理论是以西欧特别是荷兰为样本,但是这些区域生态现代化的成功能否说明其他国家也会如此?同时,虽然荷兰是生态现代化实践中最好的案例,但是,荷兰在生态治理与改善中,有没有向其他国家进口原料以及出口废料也需要检讨[7]。最后,生态现代化理论迄今还没有形成统一的理论体系,其本身也缺少可操作性,只能作为一种价值主张,而这与可持续发展似乎难以找到根本的区别。笔者认为,尽管生态现代化理论受到了广泛的批判,但不可否认的事实是,美国环境社会学家乃至社会科学家有关环境问题的学术研究中,似乎都绕不开生态现代化理论,且不说通过对生态现代化理论的批判而推动学术发展,就是批判本身也说明了这一理论的社会影响力及其所受到的广泛关注。

2.生产的跑步机理论

如果翻开美国环境社会学有关论述环境前景的著述,有两个理论是无法绕开的,一是前述的生态现代化理论,二是生产的跑步机(the treadmill of production)理论。无论是生态现代化还是生产的跑步机,都聚焦于现代化对可持续性的影响。但二者的论调和核心观点截然不同,前者对环境前景持乐观态度,而后者对环境前景持相对悲观的论调,认为在现有的政治经济体系内,环境问题无法得到根本解决。

生产的跑步机由艾伦·施耐伯格在1980年提出,而理论的发展则是其团队共同努力的结果,特别是20世纪90年代以后,大卫·佩罗、肯恩·古尔德以及亚当·温伯格为理论的发展做出了重要的贡献。这一理论聚焦于制度和社会结构,强调我们都是系统的一部分——不断地生产更多,并创造消费者来消费这些生产的东西。这一程序需要更多的能量和资源,从而导致工业垃圾和生活垃圾不断地被生产出来[12]51-60。可见,生产的跑步机不同于那些将人口等因素归结为环境问题的根源,而是从宏观的社会结构和制度层面研究环境问题。同时,这一理论也强调诸如不平等、权力、冲突等作用于环境的社会系统的重要性[13]17。所以,在学术界生产的跑步机理论往往被认为是一个政治经济学理论。在特定的政治经济体系中,资本、劳动力和政府事实上构成了利益同盟关系,因为不仅企业在获利,政府在扩大再生产中获得更多的G DP和税收,通过生产和贸易的扩展,工人也获得了新的收入和就业机会。所以,生产的不断扩大有着内在的社会机制,但这是以新一轮的生态破坏为代价的。而企业获得利润后,或者通过直接投资来扩大再生产,或者将利润用于技术改进,进而扩大再生产。在特定的政治经济系统内,生产的步伐停留于跑步机上而无法停止,对环境的破坏也越来越严重。

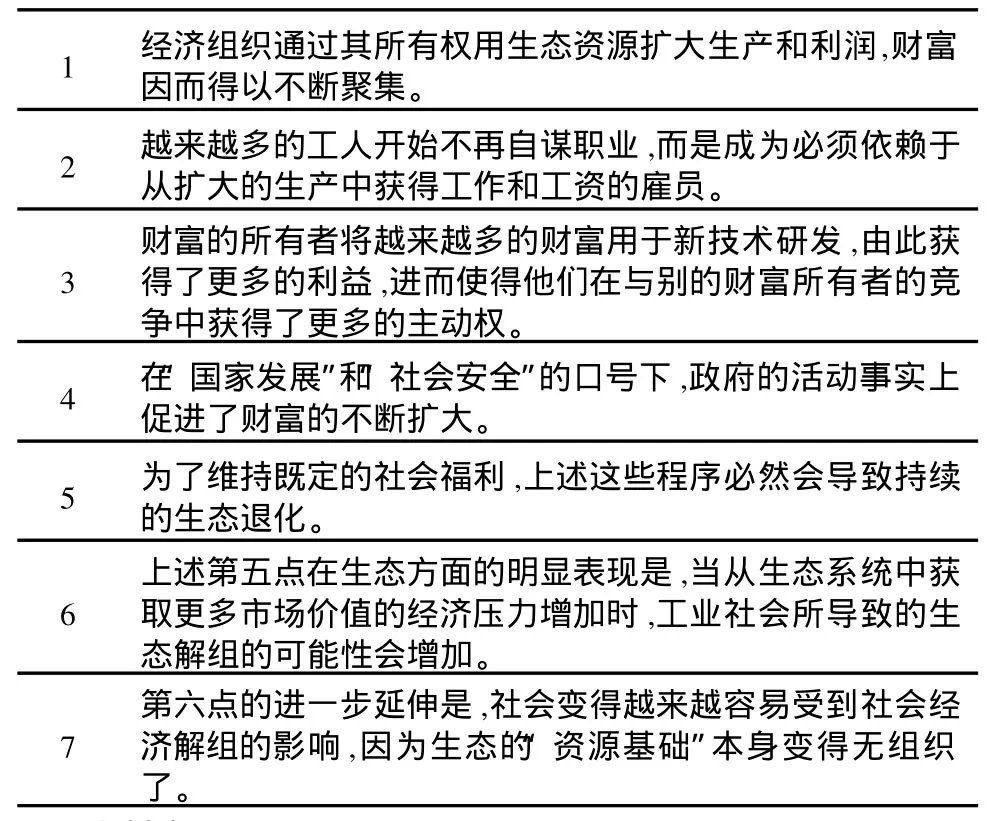

生产的跑步机理论旨在说明为什么美国的环境状况在“二战”之后退化得如此之快。施耐伯格及其团队从两个方面勾画了威胁环境关系的一种新的生产系统:一是现代工厂需要更多的原材料投入,因而对生态系统的索取更多,导致了对自然资源的损坏;二是现代的生产过程中使用了更多的化学物质,导致了严重的污染问题[9]1-32,这也反映了生产方式的变迁。他认为,用于投资的资本的增加和变化的投资分配在一起,导致了对自然资源需求的急剧增加。本质上,该理论中强调的最主要的变化是,西方经济中积累的资本被用于研发和使用新技术代替劳动力,进而增加利润。这些新技术需要更多的能源以及化学物质代替早期的劳动密集型生产程序,因而,它所导致的生态解组比以前更严重。而且,为进一步增加利润,生产者需要增加并且保持生产水平,不断扩大生产规模追逐新的利润,这是因为劳动力成本还能削减,而机器运转的成本是稳定不变的[13]7。生产的跑步机的运行逻辑见表1。

表1 生产的跑步机的逻辑

表1说明,生产的跑步机理论建立于两个程序的互动中。首先是技术能力的扩展。特别是在现代工业社会,技术能力的扩张会促进经济发展乃至膨胀,进而导致生态恶化。其次是对经济增长的偏爱,即使很多的决策制定者知道生态系统的解组将会因此产生[12]51-60。可见,生产的跑步机形象地表现了生产活动的不可停止性。犹如惯性一样,利润和经济利益的竞争,促使商家的生产活动持续进行。对于国家而言,也是同样的道理。正如贝尔所说,几乎所有的国家都仍在持续地通过经济增长寻求政治出路,对环境的关注往往为寻求经济增长的政治动力所排斥,被边缘化[6]53。此外,国内和国际银行网络的建立使生产和分配的循环速度变得更快,通信和交通的改进使偏远地区的市场交易成本降低,并加快了经济活动的步伐。由此,全球的经济活动连为一体,并共同加快了生产的跑步机的步伐。因而,在他们看来,经济发展和环境之间只能是enduring conflict即“持续的冲突”[14]。所以,如果没有全球政治经济体系的根本变革,现代化只会加剧环境的持续恶化[15]。换句话说,环境治理的根本出路在于对全球政治经济体系进行根本变革。

与生产的跑步机相对应,还有“消费的跑步机”,即在炫耀性消费机制下,一个人试图与其富裕邻居保持同等生活方式和质量,而它的富裕邻居则试图与处于更高消费水平的邻居攀比,而这种比较是没有止境的。由此导致的后果是尽管消费的物品越来越多,但内心的满足感并没有增加[6]35-47,环境问题由此变得更加严峻。但是,施耐伯格等人强调的是生产而不是消费因素[13]19-27,这是因为,尽管消费者是技术和产品的最终购买者,而有关技术分配的决策在生产领域。生产和生态系统的关系是直接的,而消费与生态系统的关系是间接的。同时,消费欲望是社会建构起来的,而且,在很大程度上,物质消费欲望是由生产者通过各种形式的文化产品建构起来的。

生产的跑步机是环境社会学中最主要的理论范式之一,享有很高的学术地位。巴特尔[16]认为,不论以哪种标准,生产的跑步机在环境社会学的历史上都扮演了非常重要的角色。在美国环境社会学历史上,有两个主要研究团队:一是卡顿—邓拉普团队,另一个就是生产的跑步机团队。但是,前者并没有形成内在一致的理论观点,而生产的跑步机理论则在这方面取得了突出的成就,并且指导了北美的环境社会学研究(对国际环境社会学亦有重要影响)。近年来,虽然这一理论体系没有多少新的发展,但它在环境社会学中的地位仍然是至高无上的。

将红外光谱的“指纹性”用于快速识别中药具有真实、整体、综合和宏观的特点与优势,这种方法的迅速推广和应用将对中药的质量标准研究具有十分重要的意义,这种方法可与传统的鉴别方法相结合,使中药材的鉴别更加完善、更加合理[14]。

3.双重转移论

双重转移论由弗罗伊登伯格与彼得·诺瓦克提出,而对之进行系统阐述的是弗罗伊登伯格。在很大程度上,双重分化论是在与哈丁[17]所谓的“公地的悲剧”对话,因为那种认为“牧民为了自己的私利,在公共牧场盲目增加自己的羊群数量,而这种所谓的‘个体理性’最终导致了整体的悲剧”并不是全部的事实,因为个体对环境的影响并不是均衡的、一致的。这一理论聚焦于两个转移:一是环境权力和资源的转移,二是注意力的转移。关于这两种类型,他通过以下两个术语予以阐释。

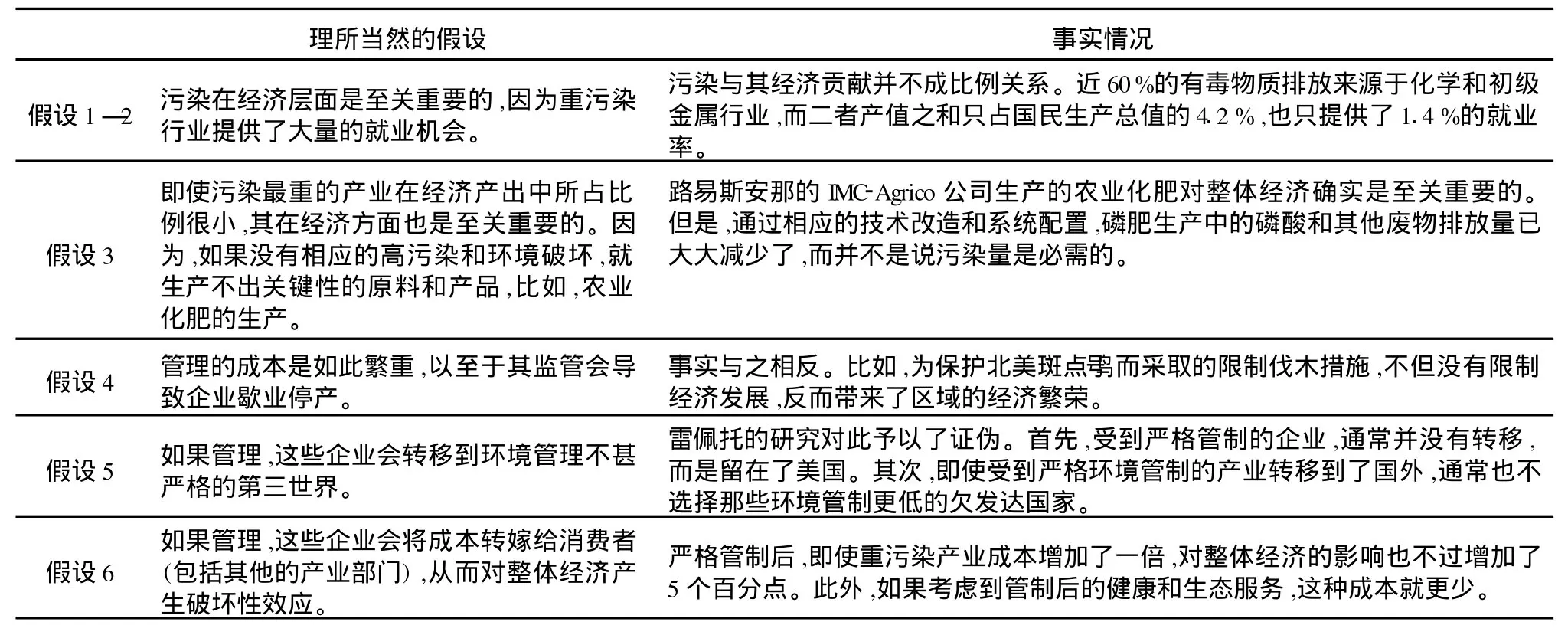

首先,特权获取与“比例失调”,即大多数的环境破坏事实上并不是经济活动的整体水平反映,而是由数量相对较少的经济活动者造成的,他们有特权获取环境权力和资源,将之为少数人服务[18]。弗罗伊登伯格认为,尽管环境哲学家认为地球上的资源内具有内在的公共属性,但事实上,对自然资源包括对大自然废物吸收能力的获取模式,是极其不对称的——少数受益人获得了利益,而把成本留给了社会。他认为,到目前为止,无论是保守派还是激进派,都忽视了他所称之的特权获取模式——这是一种社会建构起来的和特别失调的模式,无论是获取好的(资源和权力)还是规避坏的(垃圾和责任)。他从3个角度对环境和资源获取之间的“比例失调”进行了阐述。①国家层面的不平等。数据显示,无论是资源获取还是污染排放,国家之间是不平等。比如,就平均值而言,美国公民排放的二氧化碳几乎是印度公民的30倍,而美国和加拿大每个公民所扔的垃圾是日本和西欧的2倍。②经济部门之间的不平等。弗罗伊登伯格认为,很多甚至大多数的环境危害不是由个体消费者,而是由有组织的生产者造成的,而且产业之间的排污有显著差异。他在此还用数据对“环境保护不利于经济发展,会危及就业率”的观点进行了批判。他所做的一项数量统计显示,1993年,美国工业部门中,将近60%的有毒物质排放来源于两大部门——化学和初级金属,而二者产值之和还不到国民生产总值(G NP)的5%,由此计算,环境破坏(污染排放量)和经济发展(国民生产总值)之间的比例是12∶1,是高度失调的。此外,它们也只解决了全国1.4%的就业率。③具体产业之间的不平等。1993年,杜邦和自由港麦克墨伦铜金矿公司排放的有毒物质,大约占化学工业所排放有毒物质的1/3。在此,他还对有毒物质排放不平等的计量标准提出了新的见解。通过基尼系数这个反映收入公平程度的指标,按照工业部门有毒物质的排放重量(以英镑计算),基尼系数是0.755,已经是高度的不平等(相关测量发现,基尼系数的最高值是种族隔离时期的南非,达到0.72),而如果按照毒性计算,基尼系数则达到了0.865。他认为,按照毒性测量出的基尼系数更客观[18]。诺瓦克等的研究对此提供了佐证,相比使用传统农家肥的农民,那些使用化肥的人群对当地耕地侵蚀和磷含量的增加负有主要责任,但是环境管理条例的设计是“平均的”,每个农民都应该负责,而并不追究那些对环境破坏负有主要责任的人群,由此也产生了“比例失调”问题[19]。

其次“,比例失调”之所以可能,一定程度上源于对注意力的转移或分散,它颇具讽刺性地建立在环境破坏在经济层面对所有人是有益的这种理念基础上,这种理念根深蒂固且很少被质疑,被认为是理所当然的。他用特权账户这一术语进行了具体解释,即那些未受质疑的假设或者观点(比如,环境破坏是发展经济和增加就业所必需的)往往使上述这种优先获取模式和不平等变得“自然化”与合法化了[18]。他还引用了Turk的观点,这种不平等之所以得以维系,首先依靠意识形态的力量,而后运用政治和经济力量,最后是威胁和暴力手段[20]。而这样的命题或观点包含6组假设,弗罗伊登伯格用相关数据和经验材料对之进行了逐一驳斥(表2)。

弗罗伊登伯格的研究表明,并不是在生产新材料,主要的污染者是那些低价值商品的低效率的生产者。由表2不难发现,所谓的6组理所当然的假设都围绕着“经济—环境”的二元关系,其核心是,污染对于经济而言是必要的,但这些假设都经不起事实层面的检验。不过,应该看到,在环境管制中,重污染产业向发展中国家和地区的转移还是存在的,这对某种程度上对其观点构成了一定的挑战。此外,鉴于“一小部分的人消费了大多数的资源、制造了更多的污染”,他主张,社会学家不应该仅仅分析环境破坏的整体水平或者平均水平,而要注重检验其间的差别或曰“比例失调”[18],这具有重要的方法论价值。

三、经验研究

1.全球环境变迁研究

当前,随着气候变化等涉及全球环境问题的日益突出,环境社会学也开展了相应的研究。综观现有的研究,环境社会学家主要聚焦于全球环境变迁和气候变化等问题开展理论争辩以及经验研究。

美国环境社会学家巴特尔对全球环境变迁进行了较早的研究。巴特尔等在《从<增长的极限>到<全球变迁>》一文中对“增长的极限”和“全球变迁”进行了比较分析,认为它们是非常相似的,都是新马尔萨斯主义的,而且还建立在量化科学研究的基础上,也都为环境运动这一思想意识的形成提供了科学概念。然而,“全球变迁”在政治层面受到的欢迎情况,显著不同于20世纪70年的早期“增长的极限”这种世界观遭受敌对的情形。那么,全球环境变迁为何会如此流行?他们认为,作为时下最令人瞩目的环境口号,全球环境变迁的流行是多种社会因素作用的结果。比如,由于大多数的西方环保团体都接受这一概念,反过来使得这一概念大众化,进入日常生活的话语体系。再比如,全球变暖也意味着很多的商业机会。“增长的极限”由于不认可商家环境改革的策略,最终也削弱了商家对他们的支持。而在“全球变暖”这一议题中,他们能得到了公司和商家的支持,因为,化学和能源公司现已进入新阶段,比如,氯氟烃(CFCs)的替代、燃油税的引进等。事实上,他们关心的是全球环境变迁是如何从“科学推测”成为“科学事实”的[21],而这即是建构主义的理论视角。正如其后续研究指出的,科学在形塑什么可以称之为环境问题方面扮演着核心的角色[22]。环境社会学应该对环境知识的社会建构给予更多的关注,环境社会学也需要藉以重新思考自己的理论[23]。虽然是建构主义的视角研究,但这并不意味着他们不认可全球环境变化这一事实。正如他们声称的,这并不是对全球气候变化持怀疑态度,而是力图对人们确信全球环境变化这一现象背后的社会因素进行研究[21]。

表2 环境破坏是否是发展经济所必需的

面对环境问题已经从一个地区性问题演变成全球性问题这一事实,邓拉普和卡顿从学科发展的角度认为,环境社会学应紧密围绕全球环境变迁这一新现象展开深入的研究。他们认为,日益认识到全球环境变迁的现实对“人类豁免主义范式”提出了一个根本的挑战,从而提供了对加强环境问题社会学研究的机会。理解全球环境变迁的原因和结果,需要审视社会与环境之间的相互作用这个环境社会学的基本问题。不幸的是,早期的社会学文献由于赞同全球环境变迁的“社会建构”视角的分析,从而严重忽视了这种相互作用。全球环境变迁还意味着一系列复杂的但可以研究的“环境——社会”过程,比如社会过程是如何影响全球环境的?全球环境又是如何反作用与人类社会的[2]?邓拉普指出,社会学家应该对气候变化中的人为因素予以更多的关注和研究。尽管气候变化的影响还有很多不确定性,但社会学家在检验和分析气候变化的现有的和可能的影响方面具有优势,其中最大的贡献在于强调气候变化影响具有不平等分布这样的系统格局[24]。

2.海洋开发研究

美国环境社会学家所研究的海洋开发问题主要是近海开发,涉及近海石油开发和近海天然气开发两个方面。近海开发可追溯到1897年,而大规模的近海开发发生于20世纪40年代中期,主要开发地点位于北墨西哥湾。近海开发能提供大量的就业岗位,并促进新型城市的兴起[25]。环境社会学家弗罗伊登伯格和格拉姆林围绕近海开发中的环境与社会问题进行了研究,并提供了很多发人深省的研究结论。

弗罗伊登伯格和格拉姆林以近海石油开发为例,说明在一个地区受到广泛欢迎的发展项目,在另一个地区未必会受到同样的欢迎,甚至会遭到当地社区居民的强烈反对。同时,即使是那些偏僻的、欠发达的社区,也会积极反对那些被相关专家认为是低风险的工业发展项目。他们选择了两个案例,进行对比研究。半个多世纪以来,墨西哥湾特别是路易斯安那的近海石油和天然气开发一直在快速发展。美国联邦矿产管理局1988年的估计数据显示,近海工业发展创造了19万份工作,年工资总额达到50亿美元。如果按照传统的社区研究结论推测,这样的发展项目一定会得到积极的支持。然而,与此恰恰相反,北加州并没有这样的海洋开发项目,就连石油开采提案也遭到了社区居民的强烈反对(数以千计的人袭击了听证会)。他们认为,这种差别的存在不仅是因为物理和技术变量有区别,更重要的是社会和历史因素发生了变化。其中,环境意识的提高是一个重要的社会因素。路易斯安那的近海石油开采始于20世纪30年代早期,而北加州的石油开采议案的提出时间是20世纪90年代。在这60年里,社会的方方面面都在发生变化,其中的一个关键性的变化是环境意识的变化。在20世纪三四十年代,人们对技术的信任达到了无以复加的程度。也就是说,对于那时候的石油开采,人们并没有什么环境意识和环境隐忧。而在20世纪90年代,按照邓拉普的观点,美国的环境关心水平达到了有史以来的最高值,甚至比1969年发生的圣巴巴巴拉石油泄漏事件时期的环境意识还要高。而这又和居民的受教育水平以及社区的人口分布和社会网络等其他社会变量一起,促使社区居民反对开发项目的建设[26]。

过度的海洋石油开发会导致海域污染和生态破坏问题。格拉姆林和弗罗伊登伯格以埃克森—瓦尔迪兹号漏油事件为例,说明了石油泄漏事实上与石油开发中的政治体系紧密相关。1989年3月24日,因为船长饮酒和指挥失误等原因,超级油轮埃克森—瓦尔迪兹号偏离指定航道,在通过阿拉斯加州的威廉王子峡湾时,与水下礁石相撞,致使1 100万加仑的原油流入峡湾,污染了阿拉斯加沿岸线1000英里的海域。而他们的研究认为,埃克森—瓦尔迪兹号石油泄漏事件并不是偶然的,石油泄漏事件的发生的根源,并是船员和埃克森石油公司的管理体系问题,而是政府体制和政治经济体系所致。美国经济过于依赖石油开发,很多重要的政府机构过于依赖从石油开采中获得的收益。为此,联邦政府为石油开采提供了各方面的条件,并扫除反对石油开发的诸多障碍(包括取消某些区域的石油开采行政禁令)。政府拥有矿产资源所有权导致了这样的情形,即政府机构的利益冲动和私人企业在推动石油开采方面的利益冲动并没有太大区别。此外,军事利益推动了美国鼓励大力开发国内石油而不是国际石油,进而增进了石油开发的吸引力与动力。如果没有这样的政治经济因素,这样的石油泄漏事件可能就不会发生[27]。简言之,石油泄漏事件的背后是石油开发的政治经济因素在作祟,这种研究提供了从更加宏观的层面解读具体环境问题的分析框架。

3.核风险研究

核能一度被视为安全、清洁的新能源而备受各国政府青睐,但核电发展中如果管理不善或者遭遇其他突发事件,则会造成核反应堆爆炸、放射性物质泄漏等问题,严重破坏周边生态系统,并直接威胁到公众的健康乃至生命。比如,切尔诺贝利核泄漏事故所造成的生态灾难与社会影响至今尚未根除。而2011年,日本9.0级地震所引发的核泄漏事故的影响可能并不亚于此,这也引发了政界和学界在切尔诺贝利核事故25周年这样的特殊时刻对核问题的深入反思。事实上,核风险不仅表现在核泄漏与核辐射,还包括核废料的处理。美国所面临的最困难的环境政策挑战就是要找到处理有毒有害物质的方法,其中就包括核废料的处理[28],这也是全球所有核电国家都面临的最棘手的问题之一[29]。美国社会学家的研究表明,这一领域值得并且需要社会学家的深入研究。综合而言,他们研究的主要是公众对核风险的认知与态度(支持还是反对核电与核废料处理厂的项目建设)、不同社会群体的态度差异以及核电发展中的政策路线问题。

首先,不同利益相关者在核设施建设方面的态度差异明显。面对核废料处理项目的建设,支持者认为这将有助于地方经济的发展,并可能提供其他的机会,比如就业等,而反对者聚焦于各种各样的危险,其中包括废物处理的潜在风险[28]。而且,在核能发展的早期,尽管政府实施了相对松散的管理措施,但核能的支持者仍然认为联邦政府的管理措施苛刻了,而反对者认为联邦政府监管者对企业成本过于关注,对公众健康和安全的关注不足[29]。整体上看,支持核电发展的人数占据多数,但是,核事故的爆发则会引起公众态度的明显变化。比如,1979年3月的三英里岛核事故尽管没有造成人员伤亡,但还是让公众对发展核能的支持大幅下降[30]。三英里岛核事故之前,核能曾经受到绝大多数美国公民的支持,但核事故之后,即使是在区域范围内,也很难再找到对核项目建设的支持。在三英里岛核事故发生之前,全国调查的一般问题是“您支持还是反对建设更多的核电站”。结果显示,支持和反对的比例是2∶1。在该事件发生后的两年里,同样的问题被提出后,反对者的数量一直处于上升的状态。到1981年底,反对和支持的比例转变为5∶3。在对全国人口的抽样调查中,当被问到关于在其家庭或者社区附近建立核电站时,调查显示三英里岛核事故发生前,反对者居多数;自从该事件发生后,反对者的呼声更加强烈[31]。

其次,核能发展中社区居民的环境认知水平研究。性别、地理区位等因素会影响居民的环境认知水平。在性别方面,男性更加关注其中的经济因素,而女性特别是母亲更加关注健康和安全问题[32]。同时,相比较男性,女性更加关注有毒有害垃圾管理中的风险问题[33]。而随着社会的发展和性别角色的变化,女性加入到劳动力大军,成为家庭经济供给者。那么,此时有关核问题的态度是否依然存在相应的差别?内布拉斯加州的尼马哈县的案例提供了有益的启示。该县是一个农业县,其东部已经有一个核电厂即库珀核电站,能提供500个左右的就业岗位,并能提供相当不错的工资。该县准备在西部建设一个核废料厂,主要处理放射性废弃物,只能为当地提供20份工作,但这样的工作机会对于作为农业县的尼马哈县来说依然是难得的。因此,拟建的核废料厂被认为会受到当地居民的普遍支持。数据分析表明:整体上看,在环境关心方面,受雇佣的母亲与调查样本中的其他群体并没有显著差别。但整体情况并不意味着其内部的差别不大:那些靠近库珀核电站的家庭更加关注经济因素,超过90%的受雇佣的母亲对其间的风险并不怎么关心;而在距离具有潜在风险的拟建设核废料处理厂附近,将近90%的受雇佣母亲的环境关心水平很高。这种差别与地理区位有关系,因为拟建核废料厂远离前者,而近靠后者[32]。由此可见,核电厂和核废料场的选址与社区居民的空间分布有很大关系,即社区居民反对在本社区内选址,但对在其他社区的选址不甚关心。尽管绝大多数美国公民强烈反对在其家园建设核能设施,但是,只要这些设施能够在其他社区建设,他们的反对意见就可以被忽略不计。而且,即使是在三英里岛核事故之后,尽管公众反核浪潮很高,但若将核能设施建设限制在小范围内,其接受度会更高[31]。此外,邓拉普、卡夫和罗莎主编的《公众对核废料的态度》对公众对核废料关心的社会背景、公众对核废料选址的反应以及公众对内华达州在亚喀山建设核废料处理厂的态度等3项议题的研究[34],也支持了这样的研究结论。

再次,核电发展中的政策路线研究。如果管理不善,核物质确实会严重威胁居民的健康乃至生命,但问题还远不止此。辐射的危害具有非经验性,即辐射并不能被看到、闻到,也不能为其他感官所探知,而且核辐射的危害往往并不能被明确地控制住[35]。因此,这是一种新型的风险,具有很大的不可知性和不可控性。政府能否清除公众的疑虑往往是新的核电项目能否建设的基础。弗罗伊登伯格的研究发现[35],在核电选址方面,政府和专家的路线往往是自上而下的,仅仅从技术维度考虑核电站选址的可行性,而并没有考量公众的意见。而正是这种自上而下的单纯的技术路线,导致了居民对核电建设的强烈反对。试图在纽约州建立低放射性核废物处理库为案例表明,纽约选址委员会在选址方面存在以下问题:①明确的自上而下的路径,并且是单一的或曰技术优先路线,而这样不够科学的选址程序不可能得到受影响居民的支持。②对选址所造成的社会经济影响考虑甚少。③在选址中,政府和受影响居民的互动不够,公众的意见被漠视。即,当公众对官员所声称的拟选址场地的安全性持怀疑态度时,政府也并没有予以应有的重视。克兰尼希和阿尔布雷克特的经验研究支持了这一观点。他们发现,美国政府在核废料选址方面的努力并不总是成功的,很大程度上是由于公众的强烈反对。在内华达州和内布拉斯加州的拟建核废料处理厂区域的调查表明,调查对象有关健康和安全风险的感知、对管理机构的信任、预期的地方经济发展以及对环境污染的关心情况是影响他们对拟建核项目的态度的关键变量。此外,即使是在那些因追求经济发展而强烈支持核项目建设的区域,如果社区居民对核物质非常担忧、对核废料管理机构不信任,也都会不可避免地导致社区居民对项目的强烈反对[28]。简言之,核能发展和核电厂选址之所以遭到公众的抵制,与政府的政策路线有很大关系。他们认为,在核废料项目建设中,政策制定者如果只是遵循技术可行性路线,那么很可能会遭到社区居民的反对,因此,公众应该参与到核电选址的政策制定中。

福岛核电事故再次引发了全球对核电安全的担忧,世界各国都在重新审视核电安全及其标准,我国政府也已经暂停批准核电项目。因篇幅所限,笔者对此不做评述,但我们从美国环境社会学的研究中可得到的启示是,核电的建设与场地选址,不仅仅是技术因素的考量,而且要有充分的社会影响评价和环境影响评价,对核电风险要有充分的认知和预防措施,必须要充分考虑到民众的意愿,同时要有充分的公众参与。近年来,北京、广州等地社区居民对在本社区内建设垃圾发电厂的反对声音很高,原因之一就是忽视了公众参与。所以,在项目建设中,不能仅仅是技术路线和“自上而下”的政策路线,还必须要考虑到公众意见。

四、研究结论

学科发展具有一定的社会性,它和一个国家的经济社会发展具有很大的相关性。作为先发的资本主义国家,美国的环境问题爆发的比我国要早,环境问题的呈现唤起了学术界的重视,在一定程度上推动了学术发展。需要说明的是,美国环境社会学研究还包括环境运动、环境意识、环境抗争等领域。因篇幅所限,本文所梳理的是具有代表性和特色的研究成果,特别是中国环境社会学能与之对话的领域(气候变化、海洋开发等)。其他相关研究将在后续研究中展开。

美国环境社会学的理论研究无疑对我国环境社会学的学科发展具有重要的借鉴作用,但需要明确的是,我们需要通过对本土环境问题的深入调查与研究,并要加强理论修养,形成具有本土特色的研究成果。就经验研究而言,美国环境社会学的研究成果对指导、深化我们的研究具有重要参照价值。以海洋开发为例,虽然我国的海洋开发历史相比美国较短,但也已进入国家政治议程,并成为国家政治经济和社会生活中的热点问题。2011年,国务院以国函[2011]1号文件批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》,这是“十二五”开局之年第一个获批的国家发展战略,也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略。此外,江苏、浙江等沿海省份的海洋开发也已经上升到国家战略。“十二五”规划明确指出,要发展海洋经济,建设海洋强国。而在海洋开发中,有很多的环境问题和社会问题亟待引起高度重视。美国环境社会学家的研究为我们在这方面的研究提供了可资比较的经验。此外,美国环境社会学界对气候变化和核风险的研究也具有前瞻性,气候变化近年来已经是全球的重大热点问题,而福岛核事故的爆发则引发了全球对核电事业和核风险的高度关注。在此背景下,我国环境社会学家需要增强“问题意识”和“理论修养”,对相应问题展开深入的学术研究。

[1]CATTON W RJ,DUNLAP R E.Environmental sociology:a new paradigm[J].The American Sociologist,1978,13(1):41-49.

[2]DUNLAP R E,CATTON W RJ.Struggling with human exemptionalism:the rise,decline and revitalization of environmental sociology[J].American Sociologist,1994,25(1):5-30.

[3]FISHER D R,FREUDENBURGW R.Ecological modernization and its critics:assessing the past and looking toward the future[J].Society and Natural Resources,2001,14(8):701-709.

[4]BUTTEL F H.Ecological modernization as social theory[J].Geoforum,2000,31(1):57-65.

[5]MOL A PJ.The environmental movement in an era of ecological modernisation[J].Geoforum,2000,31(1):45-56.

[6]BELL M.An invitation to environmental sociology:2nded[M].CA:Pine Forge Press,2004.

[7]Y ORKR,ROSA E A.Key challenges to ecological modernization theory[J].Organization&Environment,2003,16(3):273-287.

[8]HUBER J.T owards industrial ecology:sustainable development as a concept of ecological modernization[J].Journal of Environmental Policy and Planning,2000,2(4):269-285.

[9]SCHNAIBERGA,PELLOW D,WEINBERGA.The treadmill of production and the environmental state,in:mol,and buttel(eds),the environmental state under presser[M].Boston:JAI Press,2002.

[10]CHRISTOFF P.Ecological modernisation,ecological modernities[J].Environmental Politics,1996,5(3):476-500.

[11]SCHLOSBERG D,RINFRET S.Ecological modernisation,American style[J].Environmental Politics,2008,17(2):254-275.

[12]SCHNAIBERGA,G OULD KA.Treadmill predispositions and social responses:population,consumption,and technological[M]//KING L,MCCARTHY D.Environmental Sociology:From Analysis to Action.Lanham:Rowman&Littlefield Publishers,Inc.,2009.

[13]G OULD KA,PELLOW D N,SCHNAIBERGA.The treadmill of production:injustice and unsustainability in the global economy[M].Boulder:Paradigm Publishers,2008.

[14]SCHNAIBERGA,G OULD KA.Environment and society:the enduring Conflict[M].New Y ork:St.Martin’s Press,1994.

[15]Y ORK R.The treadmill of(Diversifying)production[J].Organization Environment 2004,17(3):355-362.

[16]BUTTEL F H.The treadmill of production:an appreciation,assessment,and agenda for research[J].Organization Environment,2004,17(3):323-336.

[17]HARDIN G.The tragedy of the commons[J].Science,1968,162(3859):1243-1248.

[18]FREUDENBURGW R.Privileged access,privileged accounts:toward a socially structured theory of resources and discourses[J].Social Forces,2005,84(1):89-114.

[19]NOWAK P,BOWEN S,CABOT P.Disproportionality as a framework for linking social and biophysical systems[J].Society and Natural Resources,2006,19(2):153-173.

[20]FREUDENBURGW R.Environmental degradation,disproportinality,and the double diversion:reaching out,reaching ahead,and reaching beyond[J].Rural Sociology,2006,71(1):3-32.

[21]BUTTEL F H,HAWKINS A P,POWER A G.From limits to growth to global change:constraints and contradictions in the evolution of environmental science and ideology[J].G lobal Environment Change,1990,1(1):57-66.

[22]TAY LOR P,BUTTEL F H.How do we know we have global environmental problem?[J].Geoforum,1992,23(3):405-416.

[23]BUTTEL F H,TAY LOR P.Environmental sociology and global environmental change:a critical assessment[J].Society and Natural Resources,1992,5(3):211-230.

[24]DUNLAP R E.Climate change and rural sociology-broadening the research agenda[J].Rural Sociology,2010,75(1):17-27.

[25]GRAMLING R,BRABANT S.Boom towns and offshore energy impact assessment:the development of a comprehensive model[J].Sociological Perspectives,1986,29(2):177-201.

[26]FREUDENBURG W R,GRAMLING R.Socioenvironmental factors and development policy:understanding opposition and support for offshore oil development[J].Sociological Forum,1993,8(3):341-364.

[27]GRAMLING R,FREUDENBURG W R.The exxon valdez oil spill in the context of U.S.petroleum energy politics[J].Organization&Environment,1992,6(3):175-196.

[28]KRANNICH R S,ALBRECHT S L.Opportunity/threat responses to nuclear waste disposal facilities[J].Rural Sociology,1995,60(3):435-453.

[29]ROSA E A,TULER S P,et al.Nuclear waste:knowledge waste[J].Science,2010,329(5993):762-763.

[30]FREUDENBURGW R,BAXTER R K.Nuclear reactions-public attitudes and policies toward nuclear power[J].Policy Studies Review,1985,5(1):96-110.

[31]FREUDENBURGW R,BAXTER R K.Host community attitudes toward nuclear power plants[J].Social Science Quarterly,1984,65:1129-1136.

[32]FREUDENBURGW R.Nuclear families and nuclear risks:the effects of gender,geography,and progeny on attitudes toward a nuclear waste facility[J].Rural Sociology,2007,72(2):215-243.

[33]WULFHORST J D.Collective identity and hazardous waste management[J].Rural Sociology,2000,65(2):275-294.

[34]DUNLAP R E,KRAFT M E,ROSA E A.Public reactions to nuclear waste[M].Durham:Duke University Press,1993.

[35]FREUDENBURGW R.Can we learn from failure?examining US experiences with nuclear repository siting[J].Journal of Risk Research,2004,7(2):153-169.

C912

A

1671-4970(2011)04-0039-09

2011-04-28

国家社会科学基金项目(08BSH034);中国海洋大学中央高校基本业务科研费专项基金资助

陈涛(1983—),男,安徽霍邱人,讲师,博士,从事环境社会学研究。