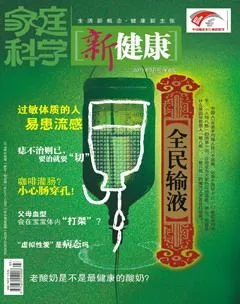

全民输液

中国人1年里平均每人挂8个吊瓶,远高于国际上2.5-3.3瓶的平均水平。“人均8瓶”的消息一出,立即成为大家热议的话题。那么,究竟是什么原因导致国人“被八瓶”,“被八瓶”的魔咒又该怎样打破呢?

专家简介

吴大真,中国保健协会副理事长,著名中医专家,主任医师、教授,研究生导师,“大医堂”首席专家。

刘士敬,302医院感染内科主任医师,中医博士,中国中西医结合肝病学术委员会委员。

【患者篇】

【核心提示】:

如今,输液对很多小病来说都已经是家常便饭了,只要走进医院的输液室、观察室、住院部,几乎随处可见挂着吊瓶输液的患者。而在这些患者中间,其实很多是主动要求医生帮助自己搭上“输液列车”的。

浮躁心理:快输液病快好

【镜头】钱江是一家金融公司的管理人员,虽然只是身患感冒,他仍要求医生给自己输液治疗,理由就是:见效快。“公司工作都很紧张,一分一秒都不敢浪费。所以生了病,一定要选择最快的治疗方法。”钱江说。钱江身旁的另一位患者陈女士接过话说道:“吃药虽然也能治好病,但是一方面慢,另一面也不方便,不如输液的效果来得明显,明天还要上班,谁都不想因为生病耽误了工作。”

在辽宁省中医药大学附属医院急诊观察室,记者调查发现,几乎90%以上因小病来输液的病人都表示输液是为了图快,因为现在城市的生活节奏很快,为治病而耽误时间是很“不划算”的,所以小病一定要尽快治好。其中,不少人向记者表示,他们一般看病时都会主动向医生提出输液的要求,而医生大多数时候会满足他们。

现代人生活工作压力大,节奏快,不想因为生病而影响工作是可以理解的,但如果对待治病也盲目的追求短平快,显然是不科学的,这其实也是现代人普遍存在的一种浮躁心理。选择最科学、最有效、最适合的治疗方案,才是对自身负责的态度。比如,感冒本身具有自愈性,自然病程也就是三到五天,有的人即便选择输液,可能也要这么长时间。所以针对某些疾病而言,输液并不一定是最“快”的治疗方法。

攀比心理:不输液不重视

【镜头】“白血球不高,开点药,回去按时吃,注意多喝水,如果不见好再来。”听了医生的话,王大娘一脸焦急地看着小外孙,恳求道:“大夫,这孩子每年都得闹两三次病,每次都得输上液才好,前面的孩子不也是输液了吗,您给孩子开两天吊瓶吧。”

看着小外孙终于输上液了,王大娘也松了口气。她对记者说,咱也不认识医生,不说的严重点医生不重视,这孩子一生病多遭罪啊,大人也跟着着急。

据了解,现在儿童已经成为输液队伍中的“生力军”,其中很多家长都像王大娘一样,软磨硬泡要求医生给孩子“最好”的治疗,家长的强烈要求,常令医生左右为难:不满足,家长会觉得你对孩子病情不重视,同时也怕万一孩子病情有发展,家长来找麻烦;可是满足患者家长要求,又觉得违背医疗原则。两害相较取其轻,最后医生往往都会妥协。

同样生病,人家的孩子输液了,我的孩子就吃点药打发了,是不是因为不认识医生不重视啊?患儿家长的这种想法既是一种安全感的缺失,也是一种攀比心理。家长紧张自己心肝宝贝的心情是可以理解的,但也要相信,作为救死扶伤的医生,同样也会对每一位病人负责的。医生给患者用药是根据病情来选择,有时甚至同一种病针对不同患者也会有不同的治疗方案。还以感冒为例,比如对付普通的病毒性感冒发烧,目前还没有静脉注射的特效药可以对抗病毒性感冒。也就是说,如果是病毒性感冒,输液也是没用的。

依赖心理:输了液才踏实

【镜头】侯老先生患高血压多年,除了平时口服降压药外,每年冬季都会到社区医院输液。侯老先生说,像他这样的患者身边不在少数,患高血脂、高血压等慢性病的人,差不多一半有定期输液的习惯。“通通血管,防止血栓,要是脑血栓,就危险了,输了液心里就踏实点。”

记者在医院了解到,很多老年患者都有每年两次定期输“通血管”的药物的习惯。但是据了解,对于高血脂、高血压这样的慢性病来说,目前还没有明确对症的输液用药,平时口服药物是最有效的防治方法。现在这部分患者输液的成分主要是一些活血化淤、抗血小板聚集的药物。这些药物从理论上讲可能对防止心脑血管病有一定的作用,但到目前为止,这种定期吊瓶输液的办法,还没有得到科学严谨的临床验证。

从心理学的角度,侯老先生这样的患者输液的“效果”更多的体现在对药物的依赖上。其实,在输液大军中,很大一部分患者都存在对药物的严重依赖心理。比如很多患儿的家长,只要孩子生病,就会给孩子用最好的药,认为好药才能有好疗效,那么久而久之,父母对“好药”的依赖心理势必会导致孩子对“好药”的身体依赖。其实,药的好坏绝不仅仅是用贵贱来区分的,关键是对症。

赎罪心理:“大”输液好交代

【镜头】 嫣红揉着手背,起身正要离开,

整个人的精神状态还不错。她说:“我也知道病的不重,但是每天上班太累了,很想借这个机会休息一下。可是有个头疼脑热的就请假,怕领导对自己有看法,毕竟自己还是新人,输了液感觉就好交代了。”嫣红说这话的时候,身旁一位30多岁的女患者发出赞同的微笑,她说:“真是,现在连请个假都这么难。”

据了解,输液大军中有70%的患者不用输液。输液本是为了治病,但是不根据病情就频繁地挂上吊瓶,不但可能对病情不利,而且可能对身体造成更多损害。与口服药物相比,输液的过敏反应几率更高,更易产生耐药性。“小病大治”养成习惯很有可能得上“输液病”。所谓“输液病”就是有些人得小病采用输液的方式治疗,导致以后再得同样的病如果不输液就不容易治愈。

嫣红的这种情况是典型的赎罪心理。也许是现在的工作节奏太紧张了,令很多刚刚走上工作岗位的年轻人吃不消,这是可以理解的。但如果用“小病大治”的方法来请假,未免得不偿失。身体和心理上的疲劳,可以通过科学调配时间,丰富业余生活来得到缓解。

【西医篇】

【核心提示】:

感冒、发烧、咳嗽、腹泻,很多人遇到这些本可以吃药解决的病情也要求医生输液,把静脉输液当成了万能的“救命稻草”。专家表示,这主要源于人们对静脉注射还存在严重误区。

误区一:

输液吸收好,药到病除

不可否认,静脉输液的方法减少了胃酸对药物的破坏,效果比较直接,特别是对那些患有胃病和伴随高烧的患者。但是,输液也并不像某些人所想象的那样液到病除,相反,输液的方式比口服药物有更大风险。

因为输液要求无菌操作,特别是静脉输液,环境必须清洁,否则大气内的细菌、致病微生物会对穿刺部位和输入的液体造成污染,引起患者不良反应。对于有心、肺、肾等重要脏器功能不全的患者及老年人,不适当的输液甚至会造成生命危险。

因此,专家建议,如果不是十分必要输液的话,可以用肌肉注射或服药来治疗。

误区二:

无论大病小病,输液很万能

对付普通的病毒性感冒发烧,最好的办法是多休息、大量喝水、补充维生素C。当然,你也可以遵医嘱口服抗感冒药物,缓解感冒症状。口服药物与输液相比有方便、安全、经济的优点。

而静脉输液对药物的纯度要求也非常高,如果药物中有杂质,随着吊针直接进入血管,会造成严重的后果,这样非但没能治病,还会产生副作用,甚至造成过敏性休克,如果抢救不及时,人在几分钟之内就会丧失生命。另外,一些补液中本身就带有容易引起发烧的物质。

当然,如果感冒者症状较重,如高热不退、食欲极差、频繁呕吐、继发细菌感染(如肺炎等),就应由专科医生诊断,看是否需要输液。

误区三:

输液,有病治病,无病防病

很多老年人听说输液可以防脑血栓,都到医院要求输液,认为输了液就能防止脑血栓,甚至认为,即便是血栓已经形成了,也能使其化解。事实上,输进的药液随着身体的新陈代谢,药物的作用会很快消失,并不可能长期有效。所谓每年春秋两次输液可以防脑血栓是没有道理的。

医学研究表明,脑血栓的最重要危险因素是血粘度增高、颅内或颅外动脉粥样硬化,使血腔狭窄,血栓形成、栓塞或造成出血。脑血栓往往伴有高血压,而长期的高血压也易导致脑血管意外,使小动脉硬化,易于破裂出血或痉挛,导致脑溢血。因此,脑血栓的防治必须在专业医生的指导下进行,靠输液是不能解决根本问题的。

误区四:

自行输液好,既方便又有效

现在一些患者为了生病时减少到医院挂号、排队的时间,有个小病小痛的,就自行去药店买药和输液器,回家自行输液。认为这样既省了时间,也治了病,何乐而不为呢。其实,静脉输液直接给药于血管中,对无菌要求非常高,患者很难在家中自行解决。一旦病菌直接进入血液就有可能导致败血病,甚至会危及患者的生命。

专家特别提醒,自行输液存在很大安全隐患,比如药物和注射器的安全问题;输液操作过程中的安全问题;输液的人员问题等,这些环节中任何一项出现问题都是致命的。

【专家释疑】:

哪些情况适宜输液?

作为一种重要的治疗手段,在特殊的情况下,输液也具有其它治疗手段不可取代的作用。但我们必须树立这样一种原则,那就是:可口服药物解决的问题坚决不选择注射,可肌肉注射的坚决不选择静脉输液。

急症、重症可选择输液。比如说发烧,体温超过39℃甚至40℃,就应该选择输液,因腹泻、呕吐、出血等严重脱水或休克的患者,也可通过输液来治疗。

一些不能用肌内注射的药物,可选择静脉注射。比如治疗肿瘤的化疗药物,有些会导致组织溃疡、坏死,可选用静脉给药;比如脂肪乳等“营养药”,因为给药量很大,不可能通过肌内注射实现,补液也是如此;还有临床上常用的维生素C,刺激性也较大,会腐蚀肌肉,一般会采用静脉注射。

对于昏迷的病人,无法口服药品时,可选择用静脉注射的方式来进行治疗。

除此之外,患者对输液也要有一些基本的医药常识,有两点也必须引起大家的重视。

首先是不要选择中药注射液。一方面是因为中药注射液的致敏性高,另一方面也因为中药注射液目前的制作工艺参差不齐,许多还不成熟。所以,一定要对之慎之又慎。

另外,静脉输液多用于急性的生理疾病。而胃炎、肝炎、普通感冒、咽喉炎等疾病是不需要输液的。

【他山之石】:

看看国外怎么输液

[美国] 打吊瓶堪比小手术

美国医生对用药十分谨慎,在美国人眼里,打吊瓶堪比一次小手术。

在美国,一般医生不随便给病人输液,如果病人看的不是急诊,医生一般不会安排静脉输液。在美国生活十年的川宁介绍,她每次回国都会多买一些消炎药带回去,因为在美国的药房买“抗生素”都很困难,大家都很少有“消炎”的概念。

美国医院的急诊部,如果有病人正发烧、体温较高,医生也会安排病人输液,但这种输液的目的在于打开静脉通道,而不会立即在吊瓶中加入抗生素等药物。即使需要输液,美国医院也有严格的操作规程,静脉输液由专职护士负责。在病人开始输液后,护士都会在病床前待一会儿,如果病人出现明显不适就会立即停止输液,转而采取别的治疗方法。

[澳大利亚] 不知道“打吊瓶”英语怎么讲

在澳大利亚,鲜有“输液好得快”的观念,很少人有打吊瓶甚至打针的经历,甚至有人25岁了从未输过液,连“屁股针”都没有打过,甚至都不知道“打吊瓶”英语怎么讲。

在澳大利亚生活13年的胡宇说,澳大利亚的医院和诊所里,看不到所谓的“吊瓶森林”,连肌肉注射的病人都很少。澳大利亚人生病注重休息。如果患上了咳嗽、感冒等可能具有传染性的病症,医生会给你开病假条让你回家睡觉,公司也会建议你休息以免传染给其他同事。

胡宁描述了自己印象最深刻的一次看病经历。当时因为嗓子哑了无法说话而前往医院,医生看诊后什么药都没给她开,只嘱咐她去超市买些橙子吃、多补充维生素C。当了解到她的日常工作不需过多说话时,医生甚至认为不需开病假条,建议她继续上班。

【中医篇】

【核心提示】:

有一句话叫“病来如山倒,病去如抽丝”,对于中医来讲,“病去”抽的“丝”实际上就是病根。针对抗生素使用泛滥,专家提示,具有抗生素作用的草本中药非常多。

西医“喷杀”中医“治理”

滥用抗生素最主要的有两大害处:一是“锻炼敌人队伍”。现在的抗生素,根本不是“新生代”耐药病菌的对手。二是“破坏统一战线”。人体内住着许多有益的菌群,滥用抗生素,杀死了“自己人”,结果导致体内菌群失调,耐药细菌乘虚而入。

相对于西医用抗生素消炎,中医是改变人体内适应病菌生长的环境来以消灭病菌的。如有的病菌喜欢在人体内的寒环境中生长,有的喜欢在热环境中生长,所以中医治病用寒者热之的办法消灭喜欢寒环境的病菌,用热者寒之的办法消灭喜欢热环境的病菌。这是治本,环境改变了病菌就失去了生长的温床;而西医用抗生素消灭了细菌,但生长细菌的环境没有改变,一有风吹草动细菌又会繁殖,生长,这就是病复发的原因。这好比一条阴沟堆积了污泥,生长着苍蝇臭虫等,用西医的办法就是用化学药水喷射消灭苍蝇臭虫,虽然这次消灭了,但如果不改变内环境,过段时间在污泥中又会生长苍蝇臭虫;而中医的办法是用清水冲洗了阴沟,阴沟清洁了,没有污泥了,改变了环境,就消灭了细菌生长的温床。

西医消炎中医泻火

西医认为炎症是机体对于外源刺激的一种防御反应,表现为红、肿、热、痛和功能障碍。诸如细菌、病毒、支原体、真菌、寄生虫等“入侵”人体,都有可能导致炎症。有了炎症就用抗生素“消炎”。

而中医炎症的概念更宽泛,一般认为“热”和“火”都算炎症,有湿热、实热、虚热之分,具体还有肺火、心火、胃火等的区别。中医把头昏、咽喉肿痛等偏上部位的火热症状叫“上焦火”,把烦热口渴、胃脘痛等中间部位的叫“中焦火”,把便秘、尿赤等偏下部位的叫“下焦火”。又按脏腑开窍,把目赤肿痛称“肝火”,鼻扇气喘称“肺火”,口舌生疮称“心火”等等。结合内在情况,这些火还可统分“虚实”两大类,症状重,来势猛的属实火;症状轻,时间长并伴手足心热、潮热盗汗等的属虚火。这种分类为有关治疗提供了依据。

引发“上火”的具体因素很多。情绪波动过大、中暑、受凉、伤风、嗜烟酒以及过食葱、姜、蒜、辣椒等辛辣之品,贪食羊肉、狗肉等肥腻之品和中毒、缺少睡眠等都会“上火”。上火有多种,“灭火”就要对症。明代大医学家张景岳说:“有形之火不可纵,无形之火不可残”,他以有形无形为据将火分为虚火实火。认为实火有形,属邪气实,治宜清降,不可放纵其势以为害;虚火无形,属正气虚,治宜补养,不可摧残其本而伤正,可谓深得治火之要领。

辨证用药倚重自愈力

具有清热泻火功效的中药性味多苦寒,用其治疗实热火证效果颇佳,若用其治疗因虚而致的虚火,不但达不到治疗目的,反因为苦寒败胃,轻者出现胃脘不舒,不思饮食,严重的时候会胃痛、腹泻。

如口腔溃疡常常是因为脾胃有热,所以用清热泻火的药物效果很好,但是溃疡反复发作,经久不愈,常常是因为脾胃虚寒。这个时候常表现为上面有火——溃疡,下面有寒——腹泻,这时治疗必须用热药来温养脾胃,脾胃功能恢复正常了,上面的虚火就可以不治而愈。如汪昂《增补本草备要》黄柏治口疮下小注云:“治口疮用凉药不效者,乃中气不足,虚火上炎,宜用反佐之法,参、术、甘草补土之虚,干姜散火之标,甚加附子,或噙官桂,以引火归元。”寥寥数语,而理法方药井然一贯,从中可以得到反治经验。这里的黄柏属苦寒泻火药物,中气指的就是脾胃。

治疗“上火”最重要的就是遵照中医理论辨证施治。如治“中焦火”宜投清胃散等,治“心火”用导赤散等,治“实火”用三黄片、牛黄解毒片等药泄火,最好在医生指导下进行。

虚实阴阳不可乱“泻”

虽然中药对人体的副作用相对较小,但如果见“火”就用三黄片之类的药去“泻”,不但不奏效,反而会误事。

有种火很特殊,如果清泻可以暂时有效,但反复发作,我们叫它阴火。这种火表现出来也是热象。比如现在常见的咽喉肿痛病人,多是从这个火来理解的。这样的火,就不要清火了,也不要降火。因为清火只会让火更旺。今天清好了,明天又发出来了。而且,越治越顽固,好象永远清不完的火。这个火的唯一治法,就是补充阳气。阳气足了,火自然降了下来。因此,这样的虚火,是用潜阳丹、四逆之类来扶阳治疗的。

其实,什么是阴火?就是火在上,寒在下。因此,这样的上火,就是阳气不足于下,而虚火上炎于头面,出现头面耳眼目口鼻喉的各种火热症状,如痤疮、咽喉肿痛、扁桃体炎、面红、眼红、耳中生疮、牙龈炎,口腔内生溃疡以及头晕、头痛等。明白了这个道理,扶阳即可治疗此类病症,根本不需要用苦寒的消炎药,如果一味“消炎灭火”,其结果是闭门留寇,反生大病。而如果是真正的“实火”(小便灼热,口渴欲饮冷),稍微用点苦寒药就好了。

所以,炎症既有实火,也有虚火;既有阴虚内热,又有阳虚之火。生活中应当分清虚实阴阳,切不可混淆。

中药也有“抗生素”

具有抗生素作用的草本中药非常多,可在医生的指导下选择一些中药类的“抗生素”来取代西药的抗生素。如有遇急性肠炎时,口服5-10克芦荟凝胶。而出现呼吸道感染伴有发热、出汗、口渴、咽喉肿痛、咳嗽等外感风热症状时,可口服一些金银花的相关制剂等都是非常不错的办法。

比如治疗上、下呼吸道感染、肺炎等导致的咳喘,可以用牛黄——既能抗菌消炎、解除咳喘困扰,又不会产生抗药性和毒副作用。日本学者经过多年的研究发现,牛黄的抗炎作用是氢化可的松(经典的抗炎药物)的33倍。

【链接】:

药学家近百年的实验研究证明,中草药不但可以抗菌、灭菌,还能抑制、杀灭病毒。以中草药金银花、黄芩、黄连为例,不但对肺炎双球菌、伤寒杆菌、溶血性链球菌等有较强的抗菌作用,其中黄连对金黄色葡萄球菌的抑菌力优于金霉素、链霉素、氯霉素以及青霉素,而且无毒副作用。对病毒引起的流行性感冒、肺炎、脑炎、胃肠炎等更能药到病除。

口腔炎、扁桃腺炎可用冰硼散、珍珠粉、牛黄解毒片、咽立爽等;脑膜炎可用紫雪丹、安宫牛黄丸;腮腺炎可用清热解毒口服液、解热静口服液、如意金黄膏等;恶性肿瘤、癌症可选用小金丹、醒消丸、犀黄丸、白花蛇舌草、半边莲等。

对于物理刺激如冻伤、烫伤引起的炎症,中药制剂“冻疮膏”,“烫伤膏”等也都十分有效,而且愈后很少遗留伤痕。化学刺激如药物过敏引起的紫癜,用鲜荷叶、大枣煎服即可消除;食物中毒导致的上吐下泻、腹痛,用绿豆粉、浓茶、马齿苋、甘草、香连丸等均可治疗。

【延伸阅读】

医院是看病的,不是卖药的

□文/马光远(央视《今日观察》评论员)

在美国要开一瓶抗生素药比买一只枪难,我国为什么这么容易?是因为有利益存在,如果医院医生的收入上不去,就只能靠卖药。我们曾经关注过天价双黄连的产生,也曾评价过宁波人民医院的高额回扣,这都说明在利益机制上需要重构,需要通过公立医院奠定医生本身的技术价值和含量。

再一个,关于标准化程序问题,在美国,一般医生是不能输液的,他没有这个权力。在我国,医院的一个普通医生能否随意开抗生药、开处方输液,这也应该成为标准化的一部分。例如发烧38℃以上可以打针,38℃以下就只能吃药,这也是一种标准化。前段时间一个很有名的例子,河北儿童医院的院长胡皓夫在行医的二十几年来就给一个孩子过打针,从来没有输过液,首先他体现了一种医德,再一个体现了没有过度医疗。要使这样的人不断涌现,第一是利益机制要重构,第二要加强监管,标准化的行医的医程是很必要的。