一枝桃花

/[河北]韩 羽

一枝桃花

/[河北]韩 羽

友直兄(即贺友直,著名连环画家——编者注)寄来三卷本《杂碎集》。信手一翻,一画中人物赫然入目,眼前一亮。我一看再看,复三看四看。不由拍案称绝:贺老夫子真厉害!

这画中人,在《水浒传》里和宋江的外宅老婆阎婆惜勾勾搭搭,叫张文远。后来粉墨登场,到戏台上叫张三郎(《活捉张三郎》)。这个儇薄儿可卑、可怜而又可笑。他胆小如鼠,情人阎婆惜被杀了,最大的本事就是偷偷躲起来哭上三天三夜;他又色胆包天,见了美色连鬼都不怕。岂止不怕,干脆连命都不要了,又可说是痴绝。

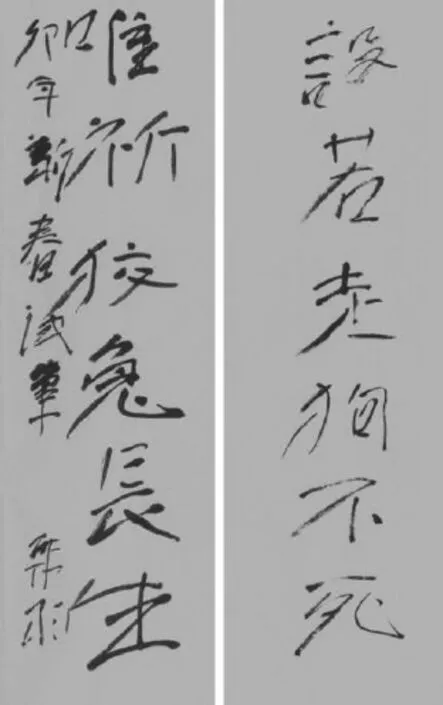

就是这么个宝贝,友直为他“传神阿堵”,其着意所在是一枝桃花,确切地说是叼在张文远嘴里的一枝桃花。不是有“画龙点睛”一说么,这桃花实是张文远的点睛之笔。

画中人张文远的轻佻之状,固然已得笔先之机、穷形尽相。然而这对一个具有熟练的写实功力又能细心观察善于从生活中捕捉形象的画家来说,未必难以做到(因为这在生活里是可以见得到的)。可是让张文远叼着一枝桃花,则远非随便哪个所谓的画家都能做得到。因为这需要“迁想妙得”,也正是在这一点上,区别出画家的高明与平庸。

花本是无知无觉的植物。可是人们喜欢托物寄情,或以人拟花,或以花喻人,花也就有了隐喻性,按新词说已是成了“文化符号”。“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”,兰、蕙成了贤才的象征。“无意苦争春,一任群芳妒,零落成泥碾作尘,只有香如故”,梅花具有了和人一样的矢志不渝的操守品格。“也知造物有深意,故遣佳人在空谷”,人与花同命相怜。“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,《爱莲说》更直白地宣称“莲,花之君子者也”。再看桃花,“人面桃花相映红”,其艳与女子面孔相埒,无怪多情的袁子才竟也道出了“若道风情老无分,夕阳不合照桃花”。

贺老夫子让张文远叼着桃花,无异于给他涂了一笔“桃色”重彩。钟情欤?猎艳欤?模棱两可,却也妙在模棱两可。按常理说,“花”与“嘴”不同质,本“风马牛”。而将其“迁想”到一起,却又顺理成章,又使人不能不赞佩为“妙得”。我们常说“功夫在画外”,画外功夫是什么?是否可以这么说:画外功就是丰富的想象力。想象力之丰富来之于思接千载,视通万里。正因其难,“迁想妙得”之于画家,人云亦云者多,善悟妙悟者少。

和小说一样,绘画同样离不开“细节”。因为人活在世上。无时无刻不在和其周围的人和物发生关系,从而构成这样或那样的“事件”,也从而形成了人的各种各样的性格。将其叙述出来谓之叙事,择出其中一部分谓之“细节”。近年来似乎有种说法,谓叙事乃文学的专项,而绘画是直观的视觉艺术。绘画之于“叙事”不仅力有未逮,更有违绘画本体成为文学的附庸。对此说,我反复思摸,始终未能明其所以然。试想,绘画和其他艺术一样,无论直接表现或是间接表现,总不外乎一个字——人。如若回避“叙事”,岂不就意味着回避了人的社会性?似此又怎能深刻地去表现人?文学固然长于叙事,绘画亦未必束手无策,要点在于善不善于用绘画去表达。友直的“桃花”堪为范例。

也是近年来的一个新词,谓一幅好的绘画要有“视觉冲击力”。其实民间早有此说法,叫做“抓人”,意即一幅好的画儿像长着无形的手将人牢牢抓住。“视觉冲击力”也好,“抓人”也好,最后总要落实到描绘的物象上,也就是说要使画中的物象有不同于寻常的新奇之感(当然也是为了更深刻地揭示对象)。对此,洋人说过(比如俄国的施克洛夫斯基)“艺术的技巧,就是使对象陌生”。对这话,我也思摸不透,因为陌生的东西人们能看得懂么。我觉得单是“陌生”是不行的,最好是生中有熟、熟中有生。还是拿友直的“桃花”说话,一个堂堂汉子叼着一枝桃花搔首弄姿,谁见过?这不是“陌生”?可是桃花的“桃色”(隐喻性),又为人们所熟悉,由这熟悉化解了那陌生,对这匪夷所思的行径也就恍然而悟:一个活脱脱的拈花惹草的登徒子。

作 者:韩羽,著名画家、评论家,曾担任动画片《三个和尚》人物造型设计。

编 辑:张乐朋 wudan5d@163.com