恼人的城市“堵局”

吴斌

恼人的城市“堵局”

吴斌

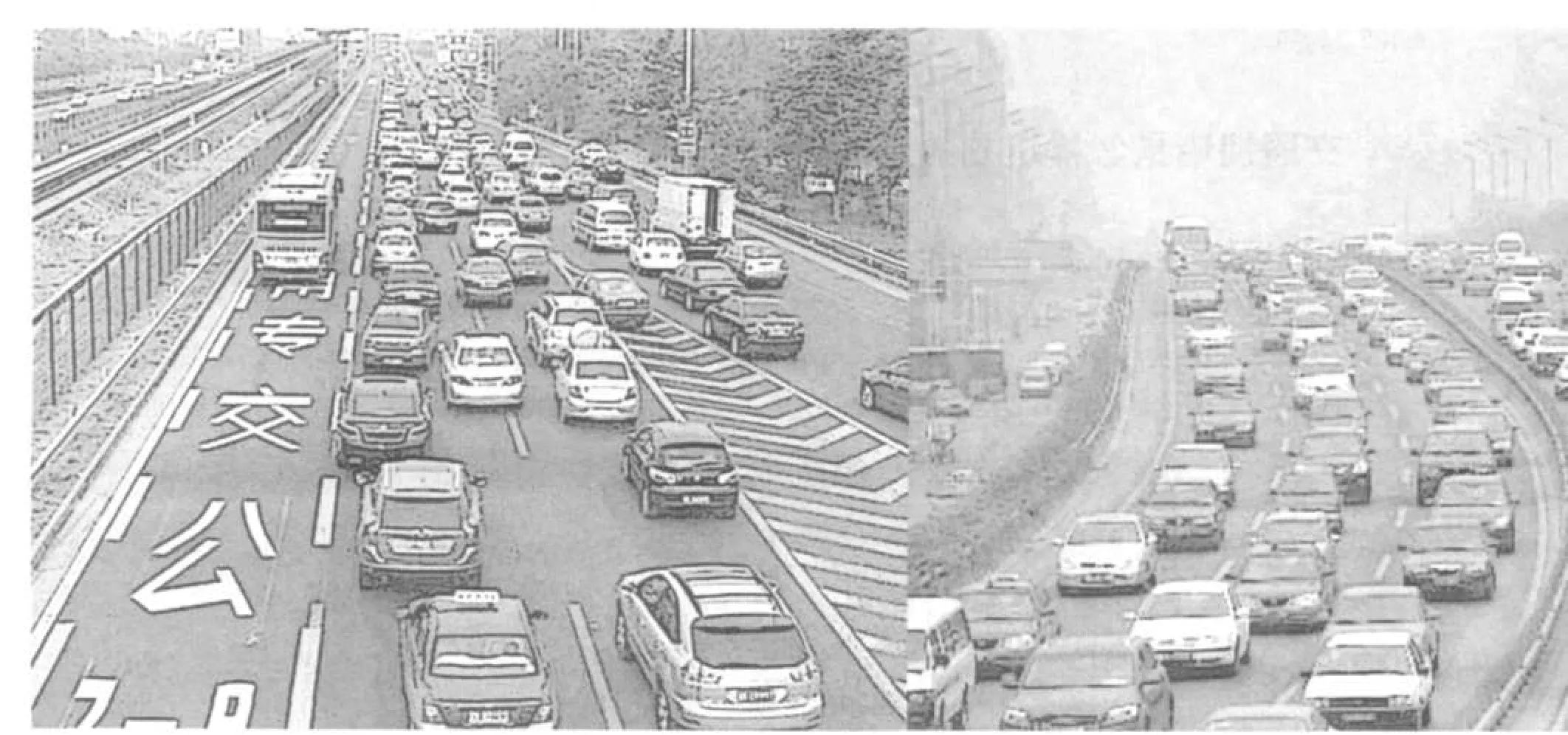

2010年9月17日,小雨。当晚,北京市公安交通管理局的电子拥堵路段图几乎全线“飘红”,143条道路拥堵,9个小时的大堵车,让北京市城区的交通几近瘫痪。国家物资储备局一位官员下班后从位于月坛北街的办公地点驾车外出,原本仅需10多分钟的路程,却走了一个半小时。

交通拥堵并非北京孤例,各地城市都面临着同样的问题。

中国人民大学公共管理学院副院长、土地规划中心主任严金明说,交通拥堵是城市化进程中的一个客观发展阶段,有其必然性。未来20年,中国城市的拥堵压力还会非常大,最困难的时候还没有到来。

停滞的车流正刺痛着中国城市的神经,也引起中国决策层的高度关注。

城市交通“堵局”是如何造成的,又该怎样治理呢?

出行难

骑自行车出行像玩命

在北京骑自行车和步行,不仅没有路权保障,甚至还可能危及健康和性命。

北京的自行车道很多时候都被小汽车占用行驶,或者沦为路边停车场,甚至在一些路段根本就没有自行车道,而且机动车的这些违章行为几乎不会受到惩罚。

家住北五环的贾峰时常骑自行车进城上班,在沿途的自行车道多被占据的情况下,每一次被迫在马路中央的车流中会车,他都有一种玩命的感觉,“如果骑车不久且经验不足,骑车上班将是一件非常危险的事”。

自从两年前搬到北京,英国《每日电讯》记者PeterFoster已经在车流如川的北京骑了1500英里自行车。但他认为这都不算什么,“更大的奇迹是,我今天居然还能活着写这篇文章!”在2010年12月中旬的一篇文章中他这样写道。“我不知道在这期间我吸入了多少污染物和致癌物。”不过他觉得如果和堵车的痛苦相比的话,这些都无所谓。Foster对小汽车占用自行车车道的行为,深恶痛绝。他甚至恶狠狠地说:希望新政让那些把车停在自行车道或公交车道的车主“都枪决”。

“借过、借过一下!”周六下午15时许,保利大厦东侧一条双向单车道的马路上,白色的隔离带将非机动车道与机动车道隔开,整条街上车流稀疏。市民郭秀芝骑车出了小区门,却直接拐上了步行道,右脚蹬在车蹬上,左脚划地,边吆喝着边闪躲开一群嬉闹的中学生。

放着约2.5米宽的非机动车道不走,偏和行人抢道,郭秀芝也有“苦衷”。原来,这条长三五百米的街上,在非机动车道上几乎都停满了机动车,全然无视路旁交管部门竖立的禁止停车的标志。

“天天如此。”郭秀芝说,“如果不是着急办事,我绝对不会骑车出门,否则要么违反交规跟行人抢路,要么就‘豁出命’跟汽车争道。”

靠脚划行了十余分钟,郭秀芝拐到了东直门大街上,走上了非机动车专用道,开始正式骑行。此时,她的两手却更加忙碌起来,左手牢牢地攥着闸把,以备随时刹车,右手则干脆放在车铃上,不停地按铃。

“嘀嘀!”在东直门交通枢纽的公交车进出站门口,背后刺耳的大公交喇叭声吓了郭秀芝一跳,她赶紧脚下紧蹬,给公交车让行。

“丁零……”加速过猛,她几乎贴着一位急匆匆的行人捏住了闸,火气也上来了,“看着点,别往车上撞!你们都走辅路,让我们骑车的走哪啊?”

“这不是要去等车么,公交车站就设在那,没见这么多人都在辅路上走么?你急什么?”行人也不甘示弱。

郭秀芝继续往前骑上了东直门立交桥,小汽车一辆接一辆地从她面前呼啸而过,她叹了口气,推着车瞅准个空当,赶紧跑过了桥。心里却盘算着,下学期还是不让自己孩子骑车上下学了,这天天在汽车缝里钻行,太危险了。

短短不足两公里的骑行却险象环生,这种情形如今在北京的大街小巷随处可见。

更让骑车者担心的是,北京市的骑行环境在悄然无声中恶化:路上几乎没有自行车道标志,在自行车和汽车之间也没有任何隔离带,同方向快速行驶的汽车,对骑行者造成很大的安全威胁。

北京市交通部门针对自行车出行满意度调查结果显示,不安全成为受访者反映最多的问题。超过39%的人认为目前自行车出行环境满意度极差。

公交出行活受罪

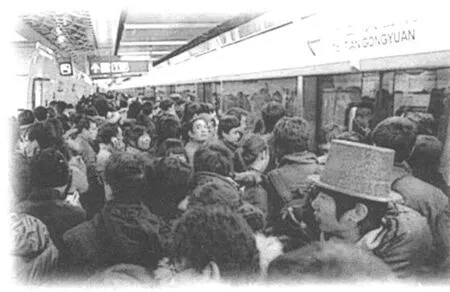

家住回龙观的丁先生,每天都要经受地铁车厢内拥堵的考验。

“每天上下班坐13号线,就跟打仗似的,稍有不慎就可能受伤。”丁先生说,由于乘车人多,地铁运力有限,所以自己几乎每天都是硬挤上去的。“上车后很多时候只能一只脚着地,另一只脚虚踩着,卡在人缝中的感觉好像整个人都快要被挤扁了。”

丁先生说,单位的上班时间是固定的,不挤地铁肯定要迟到,而挤地铁简直就是活受罪,一番“搏斗”下来到站时人早已接近虚脱。

今天,北京的绝大多数市民出行还是选择了公共交通。尽管北京市这些年在公共交通上的投入可谓世界之最,然而,不少上班族仍不免感到交通拥堵所带来的痛苦。

有“地下南北大动脉”美誉的北京地铁5号线开通于2007年10月,目前日客流量已达80万人次,已接近2032年的远期预测客流。而历史相对悠久的1号线、2号线,有网友更是戏言,“带上车的是饼干,带下车就是面粉”;“正装挤进去,三点曝出来”。一些地铁换乘站似乎也在挑战人的忍耐极限,从西直门站2号线换乘到13号线,经过数道楼梯后,上地面,再进楼梯和滚梯,距离长达千米。

在北京,早晚班高峰时段挤地铁已成为上班族的噩梦。有人甚至发出“地铁挤掉了人的尊严”的感叹。

北京地铁运营公司曾公布一项统计:工作日早高峰时,地铁1号线载客率瞬间值可达120%至140%,“达到要靠人把乘客推上去的程度。”虽然目前1号线运行间距已缩短至2分15秒,达到设计极值,“不再需要人推”,但在一些常挤地铁的女性上班族眼里,“人与人之间保持10厘米的距离,在早高峰时根本就是梦想”。

早在2010年9月,北京地铁全路网再次刷新日客运量历史纪录,运送乘客达658.57万人次,有专家担心,如此高密度的人群聚集和移动,一旦出现公共安全隐患,该如何应对?

北京网友“一年又一年”说:“下午5~6点钟的地铁建国门站,能把人挤成纸!”

有网友说:“现在北京的公交车里是很挤的,站在公交车里堵车,是很遭罪的事。”

对于在南京市广州路一家贸易公司上班的朱小姐来说,每天从江北天润城到单位的公交之旅,就是一场“打仗之旅”。“136区间车挤得要命,大部分时候都是贴在车门上。坐到江南还要转两路车,到了办公室常常累得想睡觉。”

开车出行似蜗牛

前国家建设部副部长周干峙于2010年11月赴苏州参加中国城市交通规划年会,一段4公里的北京干道竟行驶了两个小时,眼睁睁看着误机。他在大会开幕致辞一开场就戏谑道,研究交通一辈子的人,去开交通会议,却被交通涮了一把。

住在北京海淀区牡丹园附近的董女士是金融街某证券公司的白领。她说,虽然住的地方离单位不过几公里,但上下班也很麻烦。开车上班,因为要走西二环并通过西直门桥这一堵点,所以常常要用上一个多小时。我每天早晨的平均时速很难超过20公里,这样的速度比一般人跑步的速度也快不了多少,如果再遇到个事故那就堵得更没谱了。

为了避开早高峰,家住北京市大兴区的刘文波每天6点就要出门,赶往位于东三环的公司上班。“其实公司正常上班时间是9点,但如果7点开车出门,正好赶上早高峰,肯定会迟到。”刘文波说。除了要早出门外,为了避开晚高峰,刘文波几乎每天都“主动”加班,晚上8点才下班回家。“实在不想把时间都‘堵’在路上。”他说。

北京市社科院管理研究所所长张耘形容自己每次驾车出行,心里都会有些“发毛”,“出行前必做的准备工作包括问清楚目的地的停车情况,尽量寻找不堵车的道路行驶,但仍然有被堵在路上1个多小时的惨痛经历。”

张先生家住上海市徐家汇商业圈周边,单位在威海路上,家离单位只有7公里。但他为这7公里伤透了脑筋:“我从家里出发,上延安路高架,路面通畅的话只要10分钟就能抵达。但碰上高峰的时候,一个小时也不一定到。”

中科院发布的《2010中国新型城市化报告》,对北京等50座城市上班花费时间进行的调查显示,有17个城市上班花费的平均时间超过30分钟。北京市上班平均花费的时间最长,达52分钟,其次为广州48分钟、上海47分钟、深圳46分钟。国外的相关调查显示,中国上班族每天花费在上班路程上的时间居全球之首。

城市堵局

几十年前,学者梁思成曾在日记中预言:“北京城不会得感冒,但总有一天它的交通会得心脏病。”

2001年12月7日的大堵车,是北京市民第一次直接感受到堵车给自己生活带来的冲击。当天一场雪后的路面结冰,让全市车辆寸步难行,下班时间很多人被堵在了路上,只能步行回家。至此,北京开始进入拥堵时代,不但上下班高峰时段堵,其他时间也出现了堵车现象。

北京巨型社区天通苑被市民称作北京最堵的地方,这里聚居了30多万人。早晚高峰堵车的时候,两个小时的时间,开不到两公里的路程。一条横穿天通苑大社区的立汤路,曾经是这里进城最近、最便捷的唯一通道,几乎每天早上,这条道路都会成为“停车场”,而到了晚高峰,拥堵场景又会在反方向的出城路面上演。

由北京交通发展研究中心编写的《2010年北京市交通运行报告》披露,2008年12月,北京市早晚高峰常发拥堵路段分别为300条和558条,到2009年12月则分别上升到576条和1081条,拥堵里程也大幅度上升。2009年12月早晚高峰时段,小轿车的平均时速仅为17.8和18.1公里。

2010年4月,北京市政协发布了一项调研报告显示,北京市区的交通拥堵情况正日益恶化,每天堵车时间已由2008年的3.5小时增至现在的5小时,汽车平均时速仅为15公里。

交通拥堵每年给首都造成的经济损失高达684亿元。

上海的高架道路拥堵状况一般集中出现在上下班高峰,呈单向拥堵特征。上午9时,由内环浦西自浦东方向,私家车排起了一条长龙,举步维艰。到了下班时间,如龙车流又堵在了相反的车道上。而雨雪天里的堵车状况尤甚,一次交通事故就可能导致高架上半个小时甚至更长时间的堵塞。

2010年12月22日,广州市亚运单双号限行解禁,随后10时内交通流量即反弹,晚高峰大堵3天无一例外。

华南理工大学智能交通系统与物流技术研究所所长徐建闽直言,广州交通拥挤将成为常态。

综观国内城市,不但“北上广深”等一线城市出现了“堵局”,就连郑州、西安、长沙、杭州和成都等二、三线城市也都出现了“堵局”。

3年前迫于生活压力,从上海回到家乡兰州的王盈盈满腹不解:“兰州怎么堵车也越来越厉害了。”

2010年12月24日夜是“平安夜”,不管在中国还是外国,平安夜必不可少的一个活动主题就是聚会。下午3点不到,南京新街口周边地区就已经是车满为患了。平时的晚高峰要到4点半左右才会显现,就算是周末,也只是提前到3点半。交警之前已经专门进行部署,警力全部上岗,部分重要的路口设置安排了2名交警、4名辅警,并关闭金鹰停车场和东铁管巷停车场面对王府大街的入口。即使这样,管家桥、王府大街、淮海路、洪武路一线车辆依然排起了长龙。

根据南京市交管局的数据,截至2010年10月份,南京快速路高峰时段平均车速降为18公里/小时,而2009年这一数字为37.38公里/小时;老城区主干道高峰时段平均车速仅为13公里/小时,而2009年是18.41公里/小时。

上世纪末,“开小汽车兜风”是很多中国人心中重要的幸福指数。可如今说到汽车,人们的幸福感却逐年下降。开着小车,却堵在路上,一路畅通的交通,已一天天离我们远去了。

交通拥堵是怎样造成的

研究各个拥堵之城,其形成的原因很多。

小汽车的高速增长

小汽车的高速度增长,被认为是交通拥堵的罪魁祸首。

2007年,北京市交通委员会主任刘小明在其牵头撰写的《首都公共交通政策与管理》一文中预计,到2010年北京市机动车保有量将达到380万辆。

现实显然大大超过了当初的预期。

据北京市公安交通管理局公布的数据显示,截至2010年12月19日,北京市机动车保有量已达476万余辆。2009年北京市共增加机动车51.9万辆,而2010年的前10个月里北京市增加机动车已经达到61.5万辆,接近香港特别行政区的机动车总保有量。

据济南市车管部门介绍,2009年,济南市新增加151244辆机动车,和2008年相比,多增加近6万辆。2010年,机动车增势更加凶猛。前9个月里,济南平均一天就要多出近500辆机动车。

2009年6月,南京市的私人汽车数量还在43万辆左右,而2010年12月初的这一数字就跳到了63万辆,一年半不到增长了近五成。接近2010年年底,机动车上牌更是出现井喷。据南京车管所消息,此时的南京日上牌最多超过800辆。

与此同时,广州、西安、成都等越来越多的城市,机动车数量也在快速增长。

而将目光转移到近年来的中国车市,也是一派快速上涨的繁荣景象。

2008年,中国汽车销量是938万辆,到2010年的1800万辆,约等于两年翻了一番。这是个令人惊讶的速度。

世界各国的实践经验证明,交通越顺畅,机动车的增长速度就越快。现今中国却“市场失灵”,整体陷入“越堵越买”的怪圈。

“越堵越买”至少是由以下几大因素促成的。

一是因为小汽车确实给居民生活提供了诸多便利。

南京市民李明说,他的孩子刚刚出生,为了以后方便接送小孩什么的,他决定赶紧买辆车。“不想让宝宝受罪呵!”

二是公交不发达、不方便、不舒适。

中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞认为,正是由于目前城市公交出行的不便利,才将处于临界状态的人群逼向了购车一方。

三是购车门槛很低。

国家为发展汽车产业,鼓励机动车消费,导致购车门槛很低,使很多人轻易就圆了自己的购车梦。在全球经济危机最严重时,中央政府还推出减税政策和现金刺激手段鼓励购车。2009年,当全球汽车销量下滑至6300万辆,同比下跌8%时,中国汽车销量却同比猛增46%,以1364万辆跃居世界第一。

四是在于中国人的“面子文化”。

在江苏某省级机关工作的王先生说,有一次他骑车到钟山宾馆参加一个会议,结果竟然被门卫拦下,反问其“来开会还骑车”?此后不久,王先生便加入了“有车一族”的行列。

五是“以车为本”的城市建设导致当前步行、自行车出行环境日益恶化。

“不开车的人享受不到公共建设的好处”,逼迫更多人陷入“越堵越买、越买越堵”的恶性怪圈,并对政府出台的限车限行措施不满。

六是一些限制措施也刺激了小汽车消费。

2010年10月,网络上出现一个帖子,以内部消息的方式向网友透露,北京市即将出台严格的交通拥堵治理措施,其中包括限制汽车牌照发放、限制外地人购车、单双号限行、征收拥堵费等等内容。

这个帖子引发了不少人关注。有媒体就帖子中的内容向北京市交通委、车管所等相关部门求证,均未得到证实。北京市官员数次公开表示,不会采取拍卖牌照的做法。

11月下旬,北京周增加机动车1.8万辆,日均增2500辆,创历史新高。

12月10日,北京市召开媒体通气会,介绍北京市缓解市区交通拥堵的思路。

这个通气会并没有提供治堵方案的文本,但北京市交通委主任刘小明肯定地表示,北京机动车牌照的获取将依然免费。他表示正在研究的是,个人是否可以不要购买多辆机动车?外地人在京购车上牌是否作出限制?

12月13日,《北京市关于进一步推进首都交通科学发展加大力度缓解交通拥堵工作的意见(征求意见稿)》公布,之前传闻的种种限制措施仍然没有明确出现。

然而,正是这种模糊的表述,让市场更加恐慌。

亚运村交易市场的数据显示,11月北京新车交易95100辆,同比增长30.99%。12月的前十几天,大多数经销商的销量都较上月增长40%到50%。在北京治堵方案公开征求社会意见之后,这个增长速度进一步加快。

北京400多家4S店,一车难求的局面愈演愈烈——以前的购车优惠基本取消,有些热销车型都要加价才能买到。据媒体报道,在一家4S店,一位顾客把一辆新车的玻璃当场砸碎,就是为了抢到车。这位消费者自己花了2000元修车,然后把车提回家。

2010年底,因为人们担心政府会出台措施限制汽车增长以及购车奖励政策即将终止,全国范围都出现购车狂潮。

小轿车的过度消费让城市不堪负重,潜伏许久的大城市病加速恶化。

伴随着小汽车的爆炸性增长,交通规划专家陆化普认为中国将很快走向全面拥堵:“中国的所有省会城市、计划单列城市、副省级城市,也就三五年,全都得进入北京严重拥堵的状态。”

小轿车的不合理使用

小汽车的不合理使用,被认为是交通拥堵的另一个重要原因。

北京私人轿车年均行驶里程为1.5万公里,其中40%是低于5公里的短途出行。由于缺乏鼓励合乘的政策,北京小轿车的乘坐率也偏低。北京工业大学交通研究中心教授陈艳艳曾组织学生早晚高峰在一些路段进行调查,发现小汽车的平均乘坐率只有每车1.2人。

交通运输部部长李盛霖说,你们到长安街看一看,就知道大部分车辆内只有驾驶者一个人。

公交优先没有落实到位

现在公交优先还只是停留在表面文章上,很多城市并没有真正落实到位。

南京市城市与交通规划设计研究院有限责任公司董事长、北京交通委员会顾问杨涛认为,在进行城市规划和土地开发过程中,一些地方忽视开发与公共交通建设的联动。缺乏“公交城市”、“公交社区”、“公交流域”的理念,“很多项目没有考虑跟公共交通密切结合,没有很好地将公交枢纽和城市的建筑楼宇群结合在一起”。

虽然“公交城市”深得赞许,但国内城市相关投入的“历史欠账”太多。以北京为例,予以支撑的城市轨道交通设施欠账明显:日本东京的地铁有60条,里程超过1000公里;北京目前还不足10条,里程不超过300公里。

中国汽车工程学会理事长张小虞说,“北京从建设第一条地铁算起,此后近30年再没有地铁立项。对地下交通明显认识不够”。以北京为代表,其他城市要修地铁也曾经一度不被批准,理由是“造价高,脱离中国国情”。

交通运输部部长李盛霖曾公布一组数字:全国大城市公共交通发展相对滞后,发达国家公共交通比重占到整个城市交通中的比例为50%至70%,而国内目前只有20%到30%。这与公交城市的目标相去甚远。

上海城市综合交通规划研究所陆锡明所长认为,“公交优先”在我们国家已经提出很多年,但由于城市公交需要地方财政补贴,很多地方积极性不高,没有落到实处。

由于基础建设的滞后,“公交城市”、“地铁城市”的现实令人失望。

城市规划不科学

华南理工大学智能交通系统与物流技术研究所所长徐建闽认为,“城市规划之初没有考虑城市未来交通发展”是城市交通问题的祸根。

“城市交通被动地跟着城市规划进行建设,最终城市单中心也成为城市交通拥堵的重灾区”,他批评这是很多城市在做长远规划时所犯的通病。

以北京为例。6年前,北京市交通委员会曾在年度工作会议上指出,北京的交通问题是“城市化、现代化、机动化进程中多重矛盾产生的,根本问题是城市规划的问题”。当时,北京已形成了回龙观、天通苑和望京3个规模巨大的集中居住区,被规划学界诟病为“睡城”、“卧城”(原本半小时的上下班路程被放大为两个小时,下班时间耗在路上,回家只能洗洗睡)。

主持参与北京市城市总体规划的中国工程院院士、中国科学院院士吴良镛在研究中发现,这些不断出现的超大规模的“睡城”已成为导致交通拥堵的根源。由于就业、城市配套等功能区布局的缺乏,致使大量人口每日如潮汐般进城出城。在早晚班高峰时段,交通拥堵也呈现明显的潮汐特征:双向车道的一边车流如织,“堵成了停车场”;另一边却车流稀疏,高度闲置。可谓“冰火两重天”。

对于另一个显见的特征,中国汽车工程学会理事长张小虞曾经指出,中国城市固有结构的不合理,体现为“多中心叠加”:“北京是政治中心、经济中心、文化中心、教育中心、金融中心、商务中心……各种‘中心’全都集中在市中心。特别是商务中心的叠加,造成写字楼‘丛林现象’。而写字楼人群又基本都是驾车人群”。由此导致车流大都向城市中心区汇聚。

多中心叠加造成的现实困境,即人口、产业和公共资源过度向城市中心区集中。中国社会科学院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞举例说:“北京市最好的三家三甲医院——北京医院、协和医院和同仁医院,全都集中在一个路口,焉能不堵?”

天津公安警官学院交通教研室王震刚也有相似体会:“天津最好的中小学教育资源都集中在和平区,很多人虽然居住在郊区,但依然想方设法将孩子送入和平区的学校,每天开车接送,交通需求量暴增。”

另外,国内城市规划发展过程中的土地利用和交通不协调问题皆值得反思。天津市公安交通管理局副局长畅志杰说,城市部分区域土地开发利用时未考虑交通出行因素,有的地方开发强度大但道路较少,有的区域路宽桥窄成瓶颈。

重庆市公安局交巡警总队总队长钱永培也表示,政府搞商业开发时往往忽视交通影响,开会研究时也不叫交管部门,未对大型项目进行全面的交通影响评价,甚至不重视长远发展,在原本应建交通枢纽地块盲目建高楼、扩商圈,吸引大量车流,加剧拥堵。

中国一些城市在开发时交通规划滞后,项目落地后才考虑交通,结果出现拥堵现象。重庆交通大学财经学院院长黄承锋等学者认为,更为严重的是,有的地方为追求GDP,不是从长计议科学合理配置道路用地资源,而是在用地问题上向开发商倾斜,甚至不惜牺牲道路环境。

此外,有别于西方国家通过“多中心”城市规划向外疏散人口和产业,中国大多数城市更倾向于“摊大饼”式的向外扩张。规划专家认为,“单中心的城市空间布局,一般不利于交通资源配置的优化”。这一点恰是中国众多“堵城”的“致命伤”。

不科学的城市规划加上无节制的绵延区拓展,已经对中国众多“堵城”的治堵实践构成了挑战。如果城市规划这个“前置条件”不改变,修建再多的道路也解决不了交通拥堵问题。

中国城市规划设计研究院城市与区域规划所副所长张险峰说:“现在北京还要扩CBD、扩金融街、搞丽泽商务区,等于还是把办公区集中在三环内;居高不下的房价又将很多人赶到远郊区甚至河北、天津居住,将来还会大大提高上下班人流密度,交通能不能保证是一个大问题。”

“十一五”期间,南京提出要在城市交通中坚定不移地执行“一疏散三集中”政策。其中“一疏散”指功能与人口要一起疏散,让人们在自己的居住区附近就业。然而,时至今日,每天还是有大量人员从江宁、江北赶到城里上班,南京市交管局相关负责人认为这是“人为造堵”。类似的规划问题还有很多,例如市内几家著名三甲医院纷纷扩建,却没有相应的交通配套,拆掉老旧的6层住宅楼盖起20多层大楼,却无人关心交通压力。

上海城市综合交通规划研究所所长陆锡明说,上海市中心区聚集了太多行政、经济、文化、金融、商贸区,以及医院、学校等公共资源,城市外围建设大量特大型组团住宅区,这样再多的公共交通配套也难以满足“万箭穿心”的需求。

此外,道路设计的一些细节问题也导致了拥堵。

比如为什么环路特别堵,除了车多外,还有一个重要原因是环路上的不少进出口设计不合理。有的出口,出了主路后,前方就设有红绿灯,由于红绿灯通行有限,出主路的车辆越积越多,影响主路通行,造成堵车。

再有,一些公交车站点设置不合理,也影响道路通畅。有的公交车站就设在离路口不到20米的地方,如果这是一辆需要左转的公交车,那么它就需要在拉上乘客后迅速往左并线,这样的结果是,长长的公交车横在了路中间,后面会顿时排起了长龙。

机动车乱停乱放

中国城市规划设计研究院城市交通所所长赵杰认为,造成目前交通拥堵,与机动车乱停乱放不无关系。“首先要保证行人路权,人行道上绝不能停车。”然而,北京几乎到处可见机动车抢占人行道,甚至出现汽车喇叭吓跑行人的情形。

城市人口急速增长

城市人口的快速增长,必然使城市交通不堪重负。

据北京市统计局统计,截至2009年底,北京市居住半年以上的常住人口为1755万人,而且还在以每年近60万人的速度增加。根据经验统计,每增加1个人,就会给城市交通系统每天带来约2.6次出行。

新中国成立初期,中国仅有10%的人口住在城市。60年后,该数字已上升至47%。每年1000万~1300万农村人口的涌入,使城市的交通、住房、能源以及公共资源不堪重负。

公车太多

中国行政体制改革研究会秘书长、国家行政学院教授汪玉凯说:“北京市交通拥堵的原因很多,公车太多,客观上也是造成拥堵的重要原因。”

北京作为首都,各级政府部门云集,公车数量自然不小。央视新近披露北京公务用车已达70万辆,占本市机动车总量的近15%。

“70万辆都不止。”中国城市规划设计研究院城市交通所所长赵杰说。另外,公车在一天之内的出行里程数和次数,是普通私车的3倍左右。这意味着,一辆公车在占用道路等公共交通资源方面,顶得上3辆私车。

全国人大代表叶青说,“最堵车的上下班高峰期,公车几乎都在路上”,这些跑在路上的公车与私车不同,司机接送总要“一个来回”,是双程而不是单程,公车一半以上时间是在空驶,这就大大增加了道路的车流量。

汪玉凯说,按照中纪委、公安部、监察部、审计署的调查结果,截至 2007年11月30日,中国公务车共5221755辆,这些车一年共消耗4000多亿元。不仅是对财政的巨大浪费,也加剧了交通拥堵,广大老百姓很有意见。

非机动车道“缩水”,绿色出行受限

北京市交通委规划处处长陈燕凌介绍,自行车道被挤占严重,通行环境和安全条件不断下降,尤其是机动车违章停车,都严重影响自行车路权和安全,抑制了自行车出行方式。

北京交通研究发展中心主任郭继孚曾坦言,自行车出行比例低很大原因是“卡”在了路上。

北京目前非机动车道“缩水”现象严重,其中以长期被机动车占用,或标志不清问题尤为突出。非机动车道被汽车挤占的路段比比皆是。

在三环路长虹桥往北的路段上,自行车道不但宽度变窄,而且被大量占用。原来长虹桥医院周边没有足够的停车位,来看病的人只好选择将车随意地停在路边,占用自行车道。

2010年6月初,市民刘先生发现在海淀剧院南侧的辅路上,居然画上了机动车停车位。他说这里是非机动车道,但是好多人都将私家车停到了这里,上下班高峰期就堵成一片。

一位附近大厦内的保安透露,平时在这里停车的基本是附近的上班族,在周末则是以带孩子上补习班的家长为主,为了省钱省事,车主们就把车停在了非机动车道上。有的公司看到了“商机”,干脆就在非机动车道上私自画上停车线,乱收费。

以二环路为例,原本的非机动车道现在腾出了一多半的空间,让给了汽车,变成机动车辅路;还有一些路面原来的自行车道被划为公交专用道。

其实,非机动车道的宽度有着严格的要求。专家举例,一条自行车带的宽度为1.5米,考虑到最宽的车辆有超车的条件,每增加一条车道宽度应该增加一米。然而,现在很多路段的自行车道早已达不到这个标准了。

北京交通发展研究中心的调查显示,北京自行车出行比例由2005年的30.3%降到2010年上半年的17.9%。

非机动车道“缩水”,绿色出行受限,也加剧了城市交通的拥堵。

交通管理理念与现代汽车社会不够匹配

有专家指出,当下中国的交通管理理念与现代汽车社会不够匹配,与城市拥堵之间也存在着因果关系。比如,国内驾照考试太容易通过,许多“马路杀手”成为“流动的障碍”,也加剧了道路的拥堵。南京市民陈先生说,他儿子在国内早有驾照,可是到美国考驾照时竟然又考了两次,“第一次因为车速太慢没有通过!”据说,国内不少老驾驶员到国外都遇到过类似情形。

此外还有交通节点不通畅、公共交通方式未实现无缝衔接、交通方式选择不当(例如2010年广州亚运期间地铁免费一周内,BRT、出租车空座率高涨,地铁却挤得水泄不通)等原因。

以上各种原因相互叠加、共同作用,最终导致了城市的交通的大拥堵。

治理城市交通拥堵的对策措施

城市交通拥堵是多种因素综合作用的结果,治理城市交通拥堵也要多元破题,标本兼顾。

政府责无旁贷

关注北京拥堵多年的原中国社科院经济学博士王彬生直言,“堵车的问题,政府仍要负主要责任。”

面对北京市交通拥堵的严重情况,连住建部副部长仇保兴也按捺不住了,2010年4月30日,他在部网站上发表一篇长达5000字的署名文章《缓解北京市交通拥堵的难点与对策建议》,他强调,缓解交通拥堵是政府必须履行的重要职责。

经过一周时间的公开征求意见,北京市政府于2010年12月23日发布了《关于进一步推进首都交通科学发展加大力度缓解交通拥堵工作的意见》、《北京市小客车数量调控暂行规定》及实施细则等一系列文件,北京治堵新政正式出台实施。

北京作为首都,有着其他城市包括广州、上海等大城市不具有的特殊性和复杂性,但北京的治堵新政率先迈出了缓解交通拥堵的重要一步,其经验值得其他城市引为借鉴,其教训也值得其他城市认真汲取。

据悉,广州市交委牵头制定了《亚运后广州中心城区交通组织方案(2011—2013年)》和《逐步解决重点时段主干道和城市出入口拥堵工作方案》,计划在2011年实施。根据方案,未来3年内,广州将力争实现中心城区干道车速不低于每小时25公里,同时积极引导个体交通向公共交通转移,基本形成内部交通和过境交通相分离、通勤出行距离和时间相对减少的交通格局。

无独有偶,重庆市经信委官方网站也公布了《重庆市循环经济促进条例(征求意见稿)》,该《条例》提出,条件具备时,可对进出交通拥挤的中心城区的轿车收取交通拥堵费。这是重庆首次提出征收交通拥堵费。而上海市政协公布的《上海发展低碳经济的实施路径和对策建议》中也提出,上海应积极探索在特定区域征收拥堵费,分类平衡中心城区停车费,试点推进部分重点区域车辆限行,从而引导有车族向非中心城区集聚。

相关专家认为,南京将会越来越堵,现在确实已到了该统筹制订“治堵方案”的时候了。南京市城市与交通规划设计院研究所总工程师钱林波认为,南京迫切需要一个类似北京交通委员会的机构,代表政府牵头协调,提出实施意见。

像对待“环评”一样对待“交评”

北京治堵新方案中明确提出“将大型建设项目交通影响评价纳入审批环节,与环境影响评价具有同等作用”。但对于交通领域的专家而言,这还远远不够。

在2010年11月结束的2010年中国大城市交通规划研讨会上,原北京交通发展研究中心主任全永燊就曾强烈呼吁,要建立对应于城市土地使用规划建设各个阶段的交通影响评价(简称交评)和交通影响评价一票否决制度,“如果‘交评’能有和‘环评’一样的地位就好了!”目前,部分地方只对具体的某个项目做交通影响评价,在全永燊看来,这样的交通影响评价并没有多大意义,必须从总体规划的“交评”做起,而且要系统调整“交评”的目标和内容。

全永燊的这番呼吁,有感于一直以来交通规划与城市土地利用规划的严重脱节,例如:地方政府总是忽视新区土地一级开发阶段以及重点地区城市设计阶段的交通规划设计,骨干交通基础设施(如轨道交通)的规划建设总是缺少土地利用规划的支持。

一位参加研讨会的专家说,目前城市规划和交通规划之间有一个隔层,往往是编好了城市总体规划之后,再酌情编制交通规划,实际上已经无法再做重大修改,有点亡羊补牢的感觉。

在一些地方,已经有了名义上的交通影响评价制度,但这样的交通影响评价往往是后置评价。一位专家说:“此时的‘交评’只能提一些完善性的要求,但大部分也得不到落实,因为大局已定。”专家们为此呼吁,交通影响评价应该前置,对法定类的城市规划、总体规划、控制性详细规划的各个阶段,都要对应做交通影响评价,评估整个交通系统能否支撑城市发展,并将这种评价作为规划审批的必要条件之一。

原建设部副部长、“两院”院士周干峙在大会发言时感慨道,不能再把交通看成附属设施、后续工程,什么都决定了,再去解决交通问题。他举例说,首都现在有新的发展设想,人口要更多,地域范围要更大,这样的事情如果事先不让交通部门发表意见,事后出了问题如何解决?“交通条件像人的血液和神经,是生存系统,而不是服务系统,只有早介入,早起作用,才能把问题解决得更好。”

优先发展公共交通

中国城市规划设计研究院城市交通研究所所长赵杰表示,除了规划上的调整外,多举措提高公共交通出行比例和效率,也是让坎坷上班路变成通途的重要途径。他建议,在政策上,要鼓励优先发展公共交通运输,有效提高公共交通覆盖率和服务水平。

交通运输部部长李盛霖表示,交通运输部最近一直在研究治理城市交通拥堵的方案。重点即是“公交优先”。

“现在北京市民公交出行仅占40%,而发达国家的这一比例达70%。需要在资金投入、设施建设、城市交通管理等多个方面保证公交优先。”李盛霖说。

中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞认为,“提倡公交优先发展,首先要保证公交优质”。

对此,李盛霖表示:“‘十二五’期间,交通运输部将进一步落实公共交通优先发展战略,重点加强城市公共交通运营监管、轨道交通应急保障、城市客运管理智能化等关键技术的研究,以科技创新为提升城市公共交通服务水平做好支撑,让广大群众愿意乘公交、更多乘公交。”

实行交通需求管理

北京交通发展研究中心主任郭继孚认为,“公共交通就好像房地产市场里的保障房,而小汽车则相当于商品房、别墅。政府应保证大多数人的出行权利,为了保证公共交通畅通,有时候就需要限制对小轿车的不合理消费需求。”

实行交通需求管理主要是限量和限用。

限量,即限制小轿车的过快增长。

“十一五”期间,北京机动车保有量年均增长14%,而道路面积年均增长仅约3%左右,拥堵范围、拥堵时间都在不断增加。截至2010年11月底,工作日高峰时段路网平均拥堵指数6.82,又比2009年上升0.7。北京治堵必须限制车的数量。

新公布的《北京市小客车数量调控暂行规定》及实施细则明确规定,机关、企业事业单位、社会团体及其他组织和个人需要取得北京市小客车指标的,应当通过摇号方式无偿取得。同期公布的北京市小客车总量额度指标规定,2011年额度指标控制在24万个(平均每月2万个)。这个指标,是2010年增量的1/3。

南京市交管部门有关人士说,除了“以牌限车”外,还有一些措施能限制私家车,比较典型的就是利用经济杠杆,像新出台的车船税法草案,排量大的车辆税额幅度会有较大提高,中等排量的车辆也会适当提高,这会增加购车人的成本。

从2011年1月1日起,车辆购置税恢复至按10%的税率征收,汽车下乡和以旧换新政策也集体退场。这都有利于控制小汽车的增长速度。

限用,即限制小汽车的使用。

一是提升停车收费标准,引导汽车合理使用。

治堵先治停车被许多专家学者视为破题关键。

北京市发改委2010年12月23日公布的《北京市非居住区停车价格调整方案》中明确规定,三环以内及其以外的重点区域为一类区域,将停车收费计时单位由半小时调整为15分钟。

根据方案的规定,此次停车收费调整将按照“中心高于外围、路内高于路外、地上高于地下”的差别化原则,调整停车收费标准。一类地区为三环路(含)以内及CBD商业区、燕莎地区、中关村核心区、翠微商业区等现有4个繁华商业区;二类地区为五环路(含)以内除一类地区以外的区域;三类地区为五环路以外区域。路侧停车、路外露天停车、停车楼(库)停车价格实行阶梯价格。如一类地区,首小时后收费加价50%,即第一小时为10元,第二小时起为每小时15元。居住区及夜间停车收费价格原则保持不变。

其中,一类地区占道和路外露天停车收费标准为每小时10元和每小时8元,地下停车费标准为每小时6元;二类地区占道和路外露天停车收费标准为每小时6元和每小时5元,地下停车费标准为每小时5元;三类地区占道和路外露天收费标准为每小时2元,地下停车收费标准为每小时2元。

提升市中心的停车费,减低外围地区的停车费,通过这种经济杠杆会减少一部分前往市中心的车流。而将计费时间定为15分钟,可以提高停车位利用率。

“停车八小时,我一天就白干了。”北京市民钱先生在建外大街上班,单位周边属一类地区。停车收费每小时10元,钱先生坦言,这个价钱根本停不起。

日本东京市区200元人民币一小时左右的停车费,也让普通工薪阶层主动放弃了开车进城。

北京治堵新政的思路就是要通过经济手段,增加汽车出行成本,引导人们乘坐公共交通工具。

二是重点路段必要时限时单双号。

北京治堵新政继续实施“每周少开一天车”的尾号限行措施以及黄标车限行规定。遇有恶劣天气、重大活动、重要节日等,将适时采取重点交通拥堵路段高峰时段机动车单双号行驶措施。

单双号限行措施,是比较“严重”的管制措施,是不得已的办法。

亚运会、亚残运会期间,广州实行单双号限行,每天大约有80万辆车不能上路,广州主干道平均时速达到42.62公里,同比提高14.93%。但是,单双号限行绝不是解决交通拥堵的理想措施。

广州从事IT行业的潘先生说,亚运前本来想买一部20多万元的中档车,后来因为单双号限行,干脆买了两辆10多万元的车,单号双号各一部,这样既解决了出行问题,还更省油。“其实广州的堵车问题也很严重,交通资源短缺,政府应该拿出能解决根本问题的措施来,限行只是一个‘头痛医头’的办法。”

三是限制外地车进城。

对外来车辆多造成的拥堵问题,应在进出城路段严格限制货车进城,提前引导过境车辆绕城行驶,确需在城区内上下货物的大型货车,规定其在合理时段进出城区。

北京治堵新政就禁止非北京载客汽车7时至9时、17时至20时进入五环以内。

四是重点区域收取拥堵费。

交通拥堵费并不是一个新名词,在国外,如新加坡、英国的伦敦、瑞典的斯德哥尔摩、意大利的罗马、挪威的奥斯陆、美国的纽约等,已经实施多年。我国开收交通拥堵费,很有必要从国外的实践中,总结经验,吸取教训。

征收交通拥堵费应作为交通问题最后的一道防线来实施。在什么交通情况下可以开征交通拥堵费,交通拥堵费的费率按什么程序和什么标准确定,交通拥堵费征收的时段与区域,交通拥堵费的管理与使用等等,都应该由人大确定,不能任由政府“捏橡皮”。

征收拥堵费是一项政策性非常强的交通需求管理措施,涉及资源使用及不同群体利益的重新分配,必须详细论证,小心实施。

收取拥堵费的限用措施也不是最好的治堵办法。伦敦在实施7年后,已经证明不能缓解交通拥堵。

加大财政投入

财政部财政科学研究所所长贾康认为,治堵不但要治标,还要治本,应该像纽约、东京、莫斯科一样,形成中心区的蛛网状轨道交通系统。而要形成这样的轨道交通系统,必须加大财政投入。

贾康说,“北京的地铁建设非常遗憾,起了一个大早赶了一个晚集,现在来看至少十几条线的规划必须投入资金,加快建设过程,这样才可能避免公路交通体系瘫痪问题。”在实行积极财政政策的过程中,应该在增加有效供给、缓解瓶颈制约和改善民生方面多做一些事。

限制公车使用

几年来一直大力呼吁公车改革的全国人大代表叶青认为,通过控制公车总量来治理交通拥堵,这个方向是正确的,长期推行可以逐步达到效果。

中国城市规划设计研究院城市交通所所长赵杰认为:“治理交通拥堵不能全拿私车开刀。我认为,不解决公车问题,北京交通拥堵可能永远难以突破。”

《北京市治理交通拥堵综合措施》明确提出,“十二五”期间,北京市各级党政机关、全额拨款事业单位不再增加公务用车指标。

“公务车零增长”自然令人欣慰,但如何从制度上保障其确实是“零增长”呢?要想回答这个问题,可能首先得知道北京市目前共有多少公车。然而,对于这个问题,有关部门的答复是“不便回答公车数量”。

“‘零增长’的起点在哪儿呢?让政府和社会力量如何监管呢?在当前没有准确数字的情况下,‘零增长’只是一个概念,没有具体的实质的可行性依据和标准。”赵杰说。

赵杰认为要落实“零增长”,首先应该公布当前北京市公车的具体数量,让老百姓心里有数。其次,对五花八门的公车应该有一次统计和清理,把“以公车之名行私车之实”的车,进行相应的处理。最后,要引入社会力量对公车使用加强监管,比如可以对公车的牌照使用不同的颜色,让公车像使馆车、公安车一样“一目了然”。这样,公车如在节假日被私用,社会力量就可以有区别和监督。也可以像香港一样,在网上公布各单位的公车数量和用途等,让网民来监督。“这样,才能保证‘公车零增长’不是一句空话。”

倡导绿色出行

一些笃信“当斯定律”(交通需求总是趋于超过交通设施供给能力)的交通专家强调,“单纯依靠增加供给无法解决交通问题”。更重要的是改变人们的交通出行意识,倡导绿色出行,让自行车和步行出行再度兴起。

自行车出行比例不能再下降了!不久前,在北京交通发展研究中心召集的“绿色出行与城市发展”座谈会上,北京市交通委规划处处长陈燕凌介绍,自行车是城市客运交通的重要组成部分,主要承担城市内近距离出行,它是解决居民出行“最后一公里”换乘的重要方式。

数据显示,北京市目前有44%的机动车日出行距离不足5公里,而这种短距离的出行需求中有些原本是可以通过自行车解决的。

北京市交通委近期公布的规划显示,到2015年本市自行车出行比例有望升至20%,第一步就是还路于自行车。

和北京有类似经历的洛杉矶市被认为是世界小汽车之都——“堵城”,平均每个市民都拥有1.8辆小汽车。

为了解决堵车、环保等棘手问题,洛杉矶不久前提出了打造“自行车之都”的设想。计划在未来30年里修建2560公里长的自行车道,并严防机动车与自行车“抢道”,以确保自行车在洛杉矶市畅通无阻。

不仅洛杉矶,国外不少大都市都开始注重城市交通由“以车为本”向“以人为本”的回归。自2002年起,欧洲已有11个国家拨款兴建自行车专用车道,瑞士境内目前已有9条全长3300公里的自行车公路。美国纽约市政府于2009年5月,开始编写街道设施规划手册,主要致力于改善步行和自行车出行环境。

提升管理水平

在通过提高交通管理水平来缓解交通拥堵方面,仍有潜力可挖。城市交通管理应从短项目、粗放式、单一部门的管理,升级为动态性、精细化、智能化的多部门协作。北京大学教授郑也夫认为:“很多拥堵,属于典型的人为添堵,是管理不到位,或者说是城市综合管理水平较低造成的!”北京警方建议,针对潮汐式交通特点,上班高峰时,可以将出城道路调出1到2个车道改为进城道路,下班高峰时,将进城道路调出1到2个车道改为出城道路,这样动态的调整和管理将有效缓堵。

提高政府服务水平和效率,从源头上减少交通出行需求

减少交通需求,即减少人们交通出行的需求,少一些远距离出行,少一些不必要、无意义的出行,也是治堵的根本之策。

商务部研究院研究员马宇先生曾作过一番统计,以北京400多万辆汽车保有量、全年240个工作日计算,每天在北京街头的堵车长龙中,就有近两万辆车是去验车的。马宇先生说,验车共有11个步骤,即使一切顺利,每辆车检验至少需要花费1个小时,再加上来回耗费在路上的时间,以全国汽车保有量7000万辆计算,司机每年花费在验车上的时间就超过1.4亿小时,因此减少国民财富50亿元左右,这还不包括汽车耗油所浪费的钱财、造成的污染。如果汽车年检取消,仅每天行驶在北京街头的车辆就会减少近两万辆,其节省的道路资源就可能相当于多修一条马路。

由此可知,确实有很多交通出行是没有必要的,减少交通出行需求,原来与政府的服务水平和效率有关,治堵并不仅仅是一个交通问题。进一步说,由于公共服务资源配置不均衡,大城市居民时常被迫远距离出行;由于政府部门办事效率较低,人们办一件事往往要来回跑好几趟……诸如此类,既给城市交通添了堵,也给人们的心情添了堵。

在北京治堵方案中,“加快教育、行政、医疗卫生等公共服务资源向新城配置,鼓励就近就业,从源头上减少交通出行需求”这一条包含着均衡公共服务资源的意思,但显然还不够,更重要的是提高政府服务水平和效率,取消不必要的行政管制,从源头上减少民众不必要的交通出行需求。

鼓励“远程办公”

中国人民大学新闻传播实验中心殷强主任认为,全面推行家庭办公、网络办公可以极大缓解交通拥堵问题。可以鼓励有条件的单位“远程办公”,允许员工有一定比例的时间在家工作,非保密机构政府部门强制推行电视电话会议等,如果有30%的人实现家庭办公,将很大缓解交通压力。

治理城市拥堵是一道世界性难题,采取什么样的措施来解决城市“堵局”将是一个永恒的话题,需要我们不断地研究、探索和完善。

栏目主持:吕燕英