从产业集聚到产业集群的演进及政府在产业集群发展中的作用

——基于速度经济和管理能力有限性的视角

沈群红,胡汉辉,封凯栋

(1清华大学 公共管理学院,北京 100084;2东南大学 经济管理学院,江苏 南京 210096; 3苏塞克斯大学 科技政策研究中心,英国 布莱顿)

从产业集聚到产业集群的演进及政府在产业集群发展中的作用

——基于速度经济和管理能力有限性的视角

沈群红1,胡汉辉2,封凯栋3

(1清华大学 公共管理学院,北京 100084;2东南大学 经济管理学院,江苏 南京 210096;3苏塞克斯大学 科技政策研究中心,英国 布莱顿)

以规模报酬理论为基础,从速度经济和企业组织管理能力有限性的视角,讨论了产业集聚到产业集群演进的内在机制和前提条件。区域中主导企业及配套企业在核心业务上的知识投资上存在着规模报酬递增效应与递减效应之间的平衡;在追逐投资规模报酬的动机与组织管理能力的限制的双重作用下,这种平衡影响了产业集群内企业发展的速度经济及其演进方向,而集体学习以及在演进中所形成的组织域层面上的治理结构是维护区域速度经济的基础。在产业集群这一组织域内政府的行政性协调、市场性协调以及企业家间基于信任的合作性协调都是其治理结构的重要组成。政府在产业集群的不同发展阶段有不同的职能,需要扮演不同的角色。结合中国部分典型产业集群的发展实例,论文提出了相关的政策建议。

产业集群;速度经济;管理能力;组织域;行政性协调

企业在一定区域内的“集聚”是经济活动中的一种常见现象。这些“企业群”有些进一步发展为有机互动的集群生态,有些则演化为寡头企业。为什么有些产业集聚能够集群化,而有些集聚虽衍生出协作体系,但之后却式微甚至系统性崩溃?如果产业集聚发展的关键影响因素来源于区域层面,那么这些因素又是如何影响区域内的分工协作与个体企业的战略选择的?同时,政府尤其是地方政府在产业集群的演进中,如何起促进作用?

国内外众多学者从规模经济[1-4]、网络效应和社会资本[5-11]、学习与挤压效应[12-17]以及企业家驱动[13,18-21]等多种因素来解释产业集群的形成。但是 ,到底是哪些关键因素在影响着产业集聚向产业集群的演进,至今尚无被普遍公认的结论。本文认为,区域中主导企业及配套企业在核心业务上的知识投资上存在规模报酬递增效应和递减效应的平衡;在追逐投资规模报酬的冲动与组织管理能力的限制之下,这种平衡影响了产业集群内企业发展的速度经济及其演进方向,而集体学习以及在演进中所形成的组织域层面上的治理结构是维护区域速度经济的基础。政府需要根据产业集群发展的不同阶段,有效改进与产业集群这一组织域内相关利益主体之间的互动关系,通过政府的行政性协调作用充分尊重和发挥市场协调和企业家间社会网络性协调的作用。

一、核心概念

本文从产业组织研究的角度,区别使用产业集聚和产业集群这两个概念。产业集聚(industrial agglomeration):指围绕某一产业所形成的各种企业和相关组织的空间聚合。

产业集群(industrial cluster):指围绕某一特定产业所形成的基于重复性的市场交易、有意识分工合作、并开展知识与技术的共享,在空间上接近的产业组合体。存在着基于分工的与合作的网络共有知识是产业集群的突出特征。产业集群有时也被称为产业聚群。根据组织域理论[22-25],产业集群就是一种各类利益相关者存在着紧密互动和共同利益的组织域。

产业集聚与产业集群二者的区别在于是否存在有意识的知识合作行为以及在此基础上发展起来的网络知识体系,是否存在着不同主体之间的目标融合以及在此基础上的共同利益。

知识性投资的规模报酬递增:指知识、经验以及技能等方面的投资,具有规模报酬递增效应。也就是说,组织(企业或企业网络)在某类知识上的投资收益率能随着市场规模的扩大而增加。市场竞争加剧、技术变革以及制度环境(institutional environment)的变化,都会导致特定知识的投资报酬水平的递减。

速度经济(economy of speed):指相关知识复用速度大于该知识的折旧速度所带来的经济性[26]。速度经济可以表现为规模经济和范围经济。个体企业层面的速度经济是组织能力,特别是管理能力的产物,而区域层面上的速度经济则是其内生性的区域网络知识(networks knowledge)的复用速度大于折旧速度。区域的速度经济既是区域层面上产业集群集体学习效率的体现,也是产业集群内部整合与协调效率的体现,同时还是产业集群有效的协调组合带来的组织间和谐和目标融合的结果。

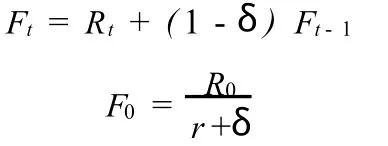

我们可以将知识的积累表示如下:

知识投资规模报酬递增的概念可以用两种方法来定义(类似于平均成本与边际成本的定义)。其一是用增量速度的概念,即 S′>0,其二是用平均速度的概念,即

其中δ为折旧率,Rt表示时刻 t的新知识,R0表示初始知识存量,r为年度平均知识增长量。

管理能力:指组织层面上能够有效配置资源,组织和协调内部生产组织过程的能力。它主要蕴含在高层管理团队的企业行政性服务活动中[3,26-27]并通过企业的管理制度和企业文化表现出来。管理能力大致相当于整合能力①在以知识为基础的企业理论中,企业是知识整合的机制(参见 Grant.Toward a knowleolge-based theory of the firm.Strategic Management Journal[J].1996,17.),而在巴纳德的组织理论(参见Barnard.The functions of the executive[M].MA:Harvard Vniversity Press, 1968.)中,组织就是两个以上的个人之间的有意识的协作体系,从这个角度,企业的管理能力可以被视为一种提供行政性服务来促进协作和整合的能力,其可以简单表达为整合能力。。它受到企业治理模式的影响,而治理模式的转换存在路径依赖,并受到合法性缺失的限制[28]。任何企业的管理能力在一定时间内都是有限度的,这种管理能力的有限性会影响企业速度经济实现的程度,而对管理能力有限性的克服则会影响企业的组织形态以及其与外部组织的合作行为。

二、产业集聚到产业集群演进的机理

产业集聚的规模经济带来的正外部性吸引同行业企业进入;而竞争的加剧,则促使主导企业为了保证其速度经济,在管理能力有限的前提下,发展与配套企业之间有意识构建的重复性的交易关联与知识合作关系,降低交易成本,将基于市场的交易关系之间发展为合作协调关系[29]。在这种合作关系和网络知识的发展中,产业集群层面上的组织域不断成熟,组织域层面上的治理结构获得极大的社会合法性,并维护该组织域范围内的速度经济,由此实现了产业集聚向产业集群的演进。

集聚所具有的规模经济和网络效应带来集聚区域层面上的正外部性,但这种正外部性也使得个体企业的特定知识(individual enterprise's specific knowledge)具有较高的溢出效应,这在吸引外来进入者的同时也加快了个体企业特定核心知识的折旧速度,降低知识投资的收益水平。为克服知识折旧所带来的竞争力的可能丧失,个体企业必须不断发展新知识,并以此来激活存量知识提高旧有知识的规模报酬递增收益;同时,个体企业也会通过提高相关知识的规模经济或范围经济加快知识复用速度来克服折旧。

但是,创新与更新知识需要付出管理成本。由于就个体企业而言,“管理所需能力=企业的核心业务发展所需的管理能力×互补性业务所需的管理能力”,因此企业必然面临在这两种管理能力配置上的两难选择。因此,在管理能力一定的情况下,为了控制核心业务的生产组织成本,企业可能不得不降低在互补性业务上的投入而将非核心业务活动转移出去,从而有意识地发展与集聚区域内相关企业的合作关系。

通过与集聚体内的合作伙伴间建立起有意识的协调关系,一方面实现了个体企业在核心领域上相关投资的速度经济,另一方面也进一步强化主导企业与其他企业之间的合作关系[30]。在考虑管理能力、知识的外部性与知识应用的速度经济的前提下,企业使用区域内互补性资产的效率,既大于企业内部化它们的效率,又大于企业完全通过市场交易获得它们的效率。所以,这种基于协调的合作关系会不断得到强化,并促进了它们之间围绕着相应的技术和协作服务的知识网络的生成与发展。

在这种网络协调关系的发展中,产业集群层面上的组织域不断趋于成熟,并逐渐形成组织域内的特有的整合与协调机制。这种整合与协调机制既可以建立在区域内的政府主导的行政协调基础上,也可以建立在区域内的市场协调基础上,或者建立在区域内企业家协调的基础上。这种组织域内的协调机制是域内的各种利益相关者紧密互动所产生的治理结构,且这种治理结构不断获得社会合法性,被域内的各利益相关者共同接受和认同,而成为组织域的制度环境,成为组织域内每个利益相关者所需要遵从的制度设定(institutional setting)。在组织域内的这种具有高度合法性的治理结构形成后,行政性协调、市场协调机制以及企业家协调都成为了这种域内治理结构的一部分,而不再单独起作用。正如同Z型组织在市场交换、科层制组织内部的行政协调基础上,发展出了基于组织成员之间的目标融合,从而形成了成员之间的互惠机制一样[31],产业集群也具有这种长期社会互动的互惠机制,这种互惠机制是建立在目标不断趋于融合的各个利益相关者对合作体共同利益的认同和承诺基础上的。由此,产业集聚演变成产业聚群。

三、产业集群的动力机制与初始条件对演进的影响

面临外部市场变化、技术进步与产业政策的变动,为什么产业集群之间会产生不同的绩效呢?这一问题需要我们进一步理解产业集群的动力机制以及主导企业在产业集群集体学习中的作用。

我们引入一个基本的假设来讨论产业集群的学习动力问题。此假设为:与配套企业相比,主导企业需要整合的技术更为复杂,需要对市场设施、生产设施、研发设施进行更大范围和更高深度的整合。由于主导企业所需要的组织层面的管理能力要大于配套企业,相对进入门槛较高,因此在某一特定的时间和空间下,能够成为主导企业的数量应该小于能够成为配套企业的数量。

基于这一假设,根据交易费用理论[32],主导企业对于其核心业务和互补性业务安排的组织结构与治理结构的选择则受到生产组织成本与交易成本之间关系的影响。当内部化互补性业务所需的生产性要素的生产组织成本大于交易成本时,组织更加倾向于外部市场交易。在这种情况下,主导企业并没有将产品技术相关知识和信息大规模正式地有意识转移给配套企业的动机。而当生产组织成本低于交易成本时,主导企业则趋向于将这些互补性业务内部化。下文分别讨论两种不同初始条件下的产业集群演进机制。

(一)初始生产组织成本大于交易成本下的产业集群演进

当生产组织成本大于交易成本时,产业集聚内的主导企业将互补性业务通过与配套企业的协作关系将业务外部化:在产业集聚内,当主导企业能够健康发展,主导企业和配套企业之间的市场交易相对比较顺畅时,如果配套企业所需要的相关技术的进入门槛相对较低,那么在市场利好的情况下,新配套企业的进入会逐渐降低交易成本。然而,随着竞争加剧,配套企业为了维持其在区域内的竞争地位,更有动机与主导企业建立长期稳定关系来降低风险。此时,主导企业会利用在供应链中的主导地位,要求配套企业进一步提高产品供应的质量与及时性。为了保有稳定的市场,配套企业不得不响应主导企业的要求;这种情况下,主导企业则有更大的动机来外部化互补性业务,提高组织的资源配置和利用效率。

当双方在这种供应链上的专属性的投资得到进一步发展时,如果双方的信任关系逐渐发展,从单纯的多次市场交易行为转化为基于信任与协作的关系,并发展出在分工基础上基于共同利益的目标相对一致性与融合[31]。这种目标的相对一致性形成了合作企业在长期技术投资上的非正式的一致行动,进而获得了基于双方协作关系的双向的生产率的提高。

主导企业在市场预期相对较为稳定的情景下,会进一步扩大生产规模,其需要将速度经济的压力分解和传递到配套企业,主导企业会要求配套企业提供更快的产品和服务的速度以及更加可靠的供应保障。对于配套企业而言,主导企业的规模扩张对它们所造成的扩张压力会因为速度经济的要求而被放大,进而导致区域内的产能过剩,尤其是配套企业的产能过度冗余。此时,由于配套企业投入了大量任务特定的资产,已经被区域内的主导企业锁定,配套企业很难去主导某一模块的技术与产品的开发或探寻新的配套技术供应方向,而这会进一步降低配套企业与主导企业的谈判能力。如中国部分地区从事出口加工的企业被锁定在全球价值链的低端,并在全球性金融危机和经济危机背景下产能过剩凸显。主导企业因此进一步获得基于组织域的、与配套企业之间长期合作型的交易关系所带来的交易成本下降,获得这一比较优势。

但是,由于协作式关系毕竟有别于组织内的指令关系[29],区域外的竞争企业可能会进入到区域内以获取源于主导企业的一些互补性的技术以及沉淀在区域内配套企业层面与基于整个组织域的资产和能力;由于没有与区域内的配套企业之间的互相锁定,进入的竞争性的同业企业可以比原有主导企业更快、更有效地在配套网络中选择最优的供应者。奇瑞汽车利用一汽和二汽的汽车生产和服务配套网络提高其产品开发与投产能力,就是一个很好的案例。而对于集群内原有的主导企业而言,它们为了获得自身在核心业务上的速度经济,会促进与配套网络的知识共享,但这又并不意味着它们能牢固控制既有网络。因为,要维持这种基于协作网络上的速度经济,基于组织域上的治理结构和利益均沾原则,主导企业必须给予配套企业以稳定增长的市场规模作为回报并与外来进入者竞争。关于日本汽车工业的研究[33]也表明生产网络中领先企业与配套企业之间的长期合作关系的维持需要领先企业始终能够给予配套企业相对较为稳定的市场预期。而这种回报又使得主导企业不得不面临进一步扩大自己核心业务的市场规模和市场范围的压力,但这却受到其自身管理能力的限制。而主导企业的发展受限,会导致整个产业集群的式微。国内山东孙耿、浙江嵊县等地在上世纪 90年代末集群逐渐衰落,以及日本的一些生产网络(production networks)在亚洲金融危机后的解构就是明证之一。为此,主导企业必须通过主动的战略性的技术变迁以覆盖原有技术来率先折旧自身核心知识。这使得区域层面上的集体学习得到有效的提升,产业聚群也得到动态持续演进。这种情况下,区域层面上可能会围绕同类产品出现两大集团,一是新技术的引领者,主动求变的主导企业及其追随者;二是旧技术的跟进者、维护者以及相应的配套企业,他们或是被锁定在旧技术轨迹中[34-35],或是对主动求变的主导企业忠诚不足。于是,区域的演进逐步上升为两大集团之间的相互竞争和技术的相互学习。此时,对自身核心资产和区域内互补性资产的整合能力实际上构成了区域内企业差异的关键变量,特别是不同的主导企业间差异的主要原因,这也影响了行业内不同产业集群之间的发展水平上的差异。

综上所述,主导企业与配套企业在管理能力的有限的前提下,各自追求知识投资的规模报酬递增收益而发生有意识的以知识合作为基础的协调机制,进而由产业集聚逐步演进为产业集群,并进一步促进网络知识的发展以及在这一基础上的区域层面的速度经济。而集群内网络共有知识投资的规模报酬递增收益吸引新竞争对手,并出现挤压效应,使得主导企业的知识投资面临规模报酬递减的可能。这种压力促进了主导企业寻求技术变革,并引发了相关协作网络的集体学习以及产业集群的结构性演进。集群内企业的集体学习过程是保证集群的速度经济的关键,也是保证集群健康发展的关键。如在广东顺德的家电产业集群中,虽然格力代替华宝,万和取代万家乐,美的从做小电扇到做大空调,主导企业以及主导产品持续更迭,但是,广东顺德的家电产业集群始终健康发展;同时区域内的技术能力不断升级,集群的网络知识也不断发展。而在河北清河的羊绒产业集群中,东高等本土主导企业以及来自鄂尔多斯和上海等地的新进入企业之间的竞争也促进了当地集群的发展以及网络知识的累积[36-37]。

(二)初始生产组织成本小于交易成本下的产业集群演进

当起始条件为主导企业内部化互补性业务的生产组织成本低于外部化相关业务的交易成本时,我们需要把协作关系的发展放到一个动态视野中进行考察。主导企业为了扩张规模,突破自身管理能力限制,实现自身的速度经济,而主动采取的一系列措施,很可能会构成集群演进的动力。一般来说,主导企业会有三种选择:一是将非核心业务行政性衍生剥离出去;二是将非核心业务通过交易给区域内的其他企业,发展外部配套网络;三是通过组织变革来不断提高自身的管理能力。这三种不同发展策略会有不同的演进方式。

1.非核心业务的衍生剥离

受限于管理能力,主导企业组织不断拓展非核心业务的组织成本有所增加,组织会逐渐剥离非核心业务,采用衍生企业来拓展这类业务。随着衍生企业市场规模的不断扩大,衍生企业自身提供互补性业务的能力不断提升,它们在这些业务上的相关知识性投资也逐步具有规模报酬递增收益,从而逐渐摆脱高度依赖主导企业的被动局面;而主导企业也因此更专注于核心业务,获得了核心业务上的知识投资和关系资产(relationship asset)投资的规模报酬递增收益。两者的双赢格局进一步促进主导企业与衍生企业的合作网络,产生了区域层面上的长期平等的协作关系。宝钢企业集团不断将非核心业务衍生和剥离[30],跨国公司不断剥离其非核心业务,整合和集成核心业务,强调核心业务相关的多元化的发展思路,可以被归类于这类情况。甚至在有些情况下,当外部技术因素的巨大变化导致主导企业解体时,原有的分工网络依然存在。因此更多的基于协作的合作关系代替了基于行政指令的组织关系,并形成了基于小企业群落的自组织的网络式协作;而这种变动,并未降低组织域层面上的知识复用率和速度经济。根据作者的实地调研,在河北安平丝网产业集群的发展中,随着对日本无梭织机的成功模仿,进入核心业务的门槛大大降低,作为一体化组织的原安平丝网厂解构并衍生出众多小企业,在安平县域内发展出了相互紧密互动的金属丝网加工协作系统。围绕着金属丝网的生产,从钢材采购、拉丝、织网、配送到丝网销售所形成的分工体系快速发展,每个环节上关键企业的速度经济也随之提高。安平丝网产业集群的网络效应在一定程度上得益于自组织的网络式协调,以及组织域内地方政府的行政协调与服务、市场交易下的协调、企业家协调和集群内社会资本的紧密互动和相互作用。

2.将一些非核心业务直接转移到区域内其他企业

主导企业通过合资、股份合作、技术许可与采购协议等方式,将非核心业务转移到其他企业,从而降低自身的扩张压力。在这种情况下,区域内的其他企业由于获得了主导企业扩张需求所带来的相对稳定的市场预期,加大了在这些业务领域上的投资并增强学习动机,专业化提高了相关领域的知识规模报酬递增效应。因此随着交易成本的降低,主导企业重新内部化这些配套企业的组织成本将大于交易成本,因而将逐渐丧失内部化的动机,进而进入到区域内稳定的合作分工体系中。

3.主导企业通过组织变革来提升管理能力

主导企业选择继续内部化和一体化其资源配置需要在两个维度上展开。一是不断在核心业务和互补性业务的规模扩张和范围拓展上投资,以保持一定的规模经济和范围经济以维持收益水平;二是企业需要配置资源来变革现有的业务流程和组织架构,重塑企业文化和核心制度,以系统性的组织变革方式来提升管理能力。

以上两个维度的演进都可能面临约束条件而受阻。在维度一上,由于新增的业务需要发展新知识,组织需要更加分权的组织模式来促进隐含性、异质性知识的发展。但同时,核心业务和互补性业务的规模扩张与范围拓展则在一定程度上需要更高的集权管理以保证整合能力。这种集权和分权所带来的矛盾和冲突,在一定意义上,使得现有的资源紧缺和管理能力紧张更加突出,而逐渐出现主导企业在核心业务和互补性业务上知识性投资的规模报酬递减。对于第二个维度,组织变革本身所带来的转型期综合症 及其对生产效率的影响,在一定程度上使得企业面临更大的资源紧张和能力极限。在企业变革中,由于企业动态能力的方向选择背离优势方向或是自身管理能力不足,企业会在变革初期面临组织内外部合法性不足、资源获取能力下降以及效率低迷的考验。业务扩张加剧了对管理能力的需求,而基于组织变革的管理能力提高又产生了更大的资源紧张,这对张力形成一种动态平衡,制约了企业在特定时期将非核心业务进一步内部化的动机,并产生了把部分业务外部化的需要。即转向前两种选择,采用与区域内配套企业的协作分工模式及相应的治理结构。

四、结论和政策建议

通过以上分析,我们发现主导企业的管理能力极限以及其对知识投资的规模报酬递增收益的追求,使得主导企业与配套企业的合作关系得到发展。而基于主导企业和配套企业之间的知识和技术分享则促进了网络知识的发展,使得产业集聚逐步演变为产业集群。随着产业集群的发展,产业集群的速度经济以及网络知识的积累与溢出诱使竞争者进入,使得主导企业在竞争与挤压效应下出现知识投资的规模报酬递减可能。原有(部分)企业网络主动寻求技术变迁,以及随之发生的集体学习,而这种基于产业集群网络效益和挤压效应的集体学习,则维护了产业集群层面上的速度经济,促进集群健康持续发展。而产业集群与产业集聚的本质区别在于主导企业与配套企业之间为了实现各自的速度经济所形成的长期的具有目标融合性的利益共同体,这种共同体作为一种组织域,形成了具有域内社会合法性的治理结构。政府的行政性协调、市场性协调以及企业家间基于信任的合作性协调都是这种组织域内治理机制的有机组成,但在产业集群范围内都不再单独起作用。这成为产业集群本身速度经济的制度性基础。健康发展的市场秩序和社会信任机制有助于这种治理结构的形成与发展,并促进产业集群层面上的速度经济。

基于以上结论,针对政府在区域产业集群发展中的政策选择和服务提供,笔者提出相关政策建议:

重视区域内市场秩序的维护以及社会资本的建设。产业集聚到产业集群的演进以及这一发展过程中治理结构的选择,既不是基于计划经济体系下的行政协调,也不是基于市场经济条件下的市场交易,而是基于主导企业与配套企业之间互补和共赢原则下多次交易所形成网络组织关系[38]、主导企业间围绕核心技术的良性竞争关系,以及主导企业间对区域范围内配套网络的竞争关系共同作用的结果。在这个过程中,集群演进及相应治理结构在一定程度上既受到市场发育水平的影响,又受到区域内社会资本发展的影响。因此,投资于社会资本,维护市场秩序在市场失灵的阶段和领域,政府应提供一些基于产业集聚层面的共性平台,使得主导企业和配套企业都能够在共性平台的基础上节约相关的生产成本和外部交易成本,这些措施都将有利于集群的发展。但当市场发育和社会资本都发育不足的情况下,政府通过行政手段聚集同质企业进入到工业园区或高科技开发区,虽可以得到有限聚集空间的效应,但终究无法培育产业集群所需要的治理结构和组织域系统,因而也很难得到基于产业集群这一组织类型层面上特有的网络效应。

因势利导提供促进性助能型的公共服务(enabling public service)。由于主导企业和配套企业追求投资的规模报酬递增收益是产业集聚演进为产业集群的重要动力,政府对于产业集群的促进和助能作用应着眼于区域经济和相关组织域的持续健康发展。在主导企业发展的不同阶段,政府选择适当的公共政策和提供有益的公共服务。在主导企业发展初期,政府应更多地与主导企业共享风险,通过采用政府采购和政府共性技术平台支持等手段,提高其投资预期。如美国军方在硅谷早期发展中对其中创业型企业的不计成本的提前支付经费式的采购,对于硅谷的形成和主导企业的发展都有积极作用。广东各级地方政府围绕区域核心产业所建构的共性技术平台等,帮助主导企业降低早期核心业务投资上的不确定性;在主导企业发展面临挤压效应,需要率先变革技术路径时,政府应积极为其拓展外部的技术联系和市场联系,并提供相对稳定的市场条件和市场预期,尽量降低集群内产业网络主动实现技术变迁的成本。但对于刚性强、惰性大、成长性不足的主导企业,政府则可以通过引入新的进入者,激活和有效利用原有区域层面上的资源和网络效应,来尝试激活或挤压原有主导企业。反之,一味扶持旧主导企业,则会加大整个区域层面上的刚性,进而导致组织域内的网络性资源逐渐失去被激活和利用的可能。这对于区域经济社会发展与少数区域内独占型主导企业过度共生的地方政府来言,是一种更为艰巨的挑战和考验。

从某种意义上讲,在产业集群发展和演进的关键拐点上,如果政府或其他的利益相关者能够与主导企业形成风险分享型的社会治理模式,并在选择公共政策和提供公共服务的过程中着眼于主导企业的能力发展和长期绩效,那么主导企业会更加倾向于保持或增大其技术投资,并通过自身努力得到政府公共政策的支持,并同时推动持续的集体学习、促进产业集群的健康发展,反之则可能会衍生出更多的投机主义的企业[39]和结构性僵化的寄生型的产业集群。

[1] Marshall A.Principles of economics:an introductory volume [M].London:Macmillan,1961.

[2] WeberA. Theory ofthe location of industries,C.J. Friedrich(Trans.)[M].Chicago:University of Chicago Press,1929.

[3] Chandler A D.Scale and scope:the dynamics of industrial capitalism[M]. Cambridge,MA:Harvard University Press,1990.

[4] Lazonick W.Business organisation and the myth of the market economy.Cambridge[M].MA:Cambridge University Press,1991.

[5] Granovetter M.Economic action and social structure:the problem of embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[6] Becattini G.The Marshallian industrial district as a socio-economic notion[C].In F.Pyke et.al Industrial Districts and Inter-firm Cooperation In Italy,International Institute for Labor Studies,Geneva,1990.

[7] Tanzer Andrew.The bamboo networks[J].Forbes,1994, 154(2):138-144.

[8] Anwar,S T.Overseas Chinese business networks in Asia [J].Journal of International Business Studies,1996,27 (4):811-815.

[9] Zaratiegui Jesus M.Twin brothers in Marshallian thought:knowledge and organization[J].Review of Political Economy [J].1997,9(3):295-312.

[10] Arzeni S,Pellegrin J-P.Entrepreneurship and local development[J].OECD Observer,1997,(204),Feb/ Mar:27-29.

[11] Tsai W.Social capital,strategic relatedness,and the formation of intra-organizational strategic linkage[J].Strategic Management Journal,2000,21(9):925-939.

[12] Andretsch D,Feldman M.R&D spillovers and the geography of innovation and production[J].American Economic Review,1996,86(3):630-640.

[13] Feldman M P. The entrepreneurial event revisited:firm formation in a regional context[J].industrial and corporate change.2001,10(4):861-891

[14] Capello R.Spatial transfer of knowledge in high technology milieux:Learning versus collective learning processes[J]. Regional Studies,1999,33(4):353-365.

[15] Keeble D,Wilkinson F.Collective learning and knowledge development in the evolution of regional clusters of hightechnology SMEs in Europe,Regional Studies[J].1999, 33(4):295-303.

[16] 魏江,叶波.文化视野内的小企业集群技术学习研究.科学学研究[J].2001(4).

[17] 魏江,叶波.企业集群的创新集成:集群学习与挤压效应[J].中国软科学,2002(12).

[18] Leslie S,R Kargon.Electronics and the geography of innovation in post-war America[J].History and Technology, 1994,11(2):217-231.

[19] Thong J Y L,Yap C S.CEO characteristics,organizational characteristics and information technology adoption in small business[J].OMEGA-The International Journal of Management Science,1995,23(4):429-442.

[20] Link A N.A generosity of spirit:the early history of the research triangle park,research triangle park[J].The Research Triangle Foundation of North Carolina,1995.

[21] 李新春.企业家协调与企业集群——对珠江三角洲专业镇企业集群化成长的分析[J].南开管理评论,2002 (3).

[22] DiMaggio P J,Powell W W.The iron cage revisited:institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J].American sociological review,1983,48 (2):147-160.

[23] DiMaggio P J.Constructing an organizational field as a professional project:U.S.artmuseums,1920-1940. [M]//Powell W W,Paul J D.eds.Introduction,The New Institutionalism in Organizational Analysis.University of Chicago Press,1991.

[24] Morrill C,Jason O-S.The emergence of environmental conflict resolution.90-118 in Organizations,Policy,and the Natural Environment,Hoffman,A.J.and Ventresca, M.J.eds[M].Stanford CA:Stanford University Press, 2002.

[25] Powell Walter W.Neither market nor hierarchy:Network forms of organization[M]//Research in organizational behavior,ed.Barry M.Staw and Cummings L.L.,vol. 12,295-336.Greenwich,CT:JAI Press,1990.

[26] Chandler A D.Strategy and structure:chapters in the history of the American industrial[M].Washington D.C. Beard Books,1962.

[27] Penrose E T.The theory of the growth of the firm[M]. 3rd edition,New York:Oxford University Press,1959.

[28] Ruef,Soctt.A multidimensional model of organizational legitimacy:Hospital survival survival in changing institutional environments[J]. Administrative Science Quarterly, 1998,43(4):877-904.

[29] Richardson G B.The organization of industry[J].The E-conomic Journal,1972,82(327):883-896.

[30] 路风,张宏音,王铁民.寻求加入 WTO后中国企业竞争力的源泉——对宝钢在汽车板市场赢得竞争优势过程的分析[J].管理世界,2002(2).

[31] Ouchi W.Markets,bureaucracies,and clans[J].Administrative Science Quarterly.1980,25(1):129-141.

[32] Williamsom O E.The economics institutions of capitalism [M].New York:The Free Press,1985.

[33] Womack JP,Jones D T,Roos D. The machine that changed the world[M].New York:Macmillan,1990.

[34] Christensen C M.The innovator's dilemma:when new technologies cause great firms to fail[M].Harvard:Harvard Business School Press,1997.

[35] Christensen C M,Raynor M E.The innovator's solution:creating and sustaining successful growth[M].Harvard:Harvard Business School Press,2003.

[36] 封凯栋.社会结构演进与产业技术发展间动态互动关系的实证研究[D],清华大学硕士论文,2003.

[37] 封凯栋,薛澜,沈群红.社会资本在聚群演进中的作用[M]//社会资本与管理学,上海:华东理工大学出版社, 2007.

[38] Powell W W,Koput D W,Owen J S.Network dynamics and field evolution:The growth of interorganizational collaboration in the biotechnology industry[J].American Journal of Sociology,2005,110(4):1132-1205.

[39] Whitley R.Divergent capitalisms:the social structuring and change of business systems[M].Oxford:Oxford University Press,1999.

F062.9

A

1671-511X(2011)03-0031-06

2010-12-01

国家自然科学基金重点项目“中国政府部门的结构与运作研究”(70833002)和国家自然科学基金项目“组织能力的生成及其对企业创新绩效影响”(700720107)阶段性成果。

沈群红(1967-),女,江苏南通人,管理学博士,清华大学公共管理学院副教授,研究方向:组织创新,知识管理,政府创新和公共管理。