成亦质量 败亦质量——国外武器装备质量管理方面的成败案例

□ 常文兵 张仁兴 汪邦军 曾江辉 陈大圣 刘 柏 刘雅军

武器装备的质量问题,是长期困扰世界各国国防科技工业发展的主要问题之一。由于质量问题造成型号任务失败和巨大经济损失,甚至人员伤亡的案例屡见不鲜;运用科学管理和先进技术提高武器装备质量与可靠性的例子也不胜枚举。本文收集、整理了部分外军装备质量事故的案例和质量管理的成功案例,目的在于为我国国防科技工业武器装备科研生产和质量工作提供警示和借鉴。

当前,国防科技工业武器装备科研生产应坚持“质量第一”方针,牢固树立“安全发展”理念,遵循依靠科技进步推动装备质量科学发展的客观规律,以《武器装备质量管理条例》的宣贯与施行为契机,以高度的责任感、科学的态度、可靠的手段和严慎细实的工作作风,深入开展质量与可靠性技术推广与应用,实施权特性、全过程、全系统、全方位的质量管理,切实提升我国武器装备的质量水平。

国外武器装备质量管理成功案例——

美国国防部应用精益六西格玛

为了控制军费,增强军事装备保障能力,美国国防部积极致力于探索控制和降低装备寿命费用的有效方法和技术手段,在武器装备中推广应用精益六西格玛理论方法。为此,美国国防部于2006年颁布了《持续过程改进转型指南》,2007年要求全军上下都要运用精益六西格玛,并设置专门机构来监察执行情况。

通过实施精益六西格玛,美军取得了十分显著的成效。陆军方面,红河维修基地仓库每天能完成32辆的检修任务,而2004年一周只能检修3辆,而且检修费用从每辆8.9万美元降低到4.8万美元;阿肯色州帕尼比拉夫军械仓库M40防毒面具修理周转时间降低约90%,恢复率增加约50%。海军方面,海军空战中心除每年节约1769万美元外,还在消除不必要业务开支约1463万美元;英格兰贝岛航空中继级维修基地修理J52飞机发动机的时间由468小时降到233小时;航空中继级Parux-ent River维修基地减少备件库存10%。空军方面,军用物资司令部实施了敏捷行动,C-5修理时间缩短约50%,空军驻欧洲司令部减少约16%的电话接线员,节约经费240万美元。

波音公司推行卓越绩效模式

波音航空支持部(AS)为飞机提供全生命周期内的服务支持,包括飞机的维修、改装、修补、提供零件以及相关人员培训等,这个周期可长达75年。AS荣获了2003年美国波多里奇国家质量奖(服务业类),创奖和获奖整个过程,为AS追求卓越绩效带来了显著的绩效。自1999年到2003年,虽然航空市场平淡,但AS的年收入仍然增长了一倍多,超过40亿美元,年平均增长率为17%。自1999年来,AS的维修和改装准时提供率已经达到或接近95%,远高于竞争对手的水平。自1998年到2003年,制定合同的周期时间从100天稳定地缩短到23天,远低于50天的内部目标。AS还帮助其供应商持续提高发货质量,过去三年均高于99.5%。AS的员工自愿终止合同的比例自2000年以来一直是业内最低的,员工因工伤脱岗时间是1天/100人,远低于竞争对手的3.1天/100人。

“福特”级航母采办融入先进质量管理理念

美国“杰拉尔德·R·福特”级航空母舰是美国海军新一代航空母舰,预计于2015年开始服役。作为美国进入21世纪之后的第一级航母,它的采办过程反映出了美国国防部武器装备采办以及质量管理的最新理念。

“福特”级航母项目从1996年正式进入采办程序,采办过程中实施了精细化质量管理,采办阶段划分为方案精选、技术开发、系统开发与演示验证、生产与部署、使用与保障5个阶段,并设置3个里程碑决策点。方案精选阶段的工作聚焦航母方案的论证质量,《作战要求书》中,提出6大核心能力对应的37项航母特征参数,其中以可靠性作为最优先参数,并有多项特征参数涉及保证航母的质量以及可靠性、维修性、保障性、安全性等水平。

可靠性维修性保障性是武器装备战斗力的“倍增器”

美军部署一个F-15A中队(24架飞机)大约需要15-18架C-141B中型运输机来运载各种保障设备、备件、维修人员、资料及航空电子设备中继级维修车间,其中仅航空电子设备中继级维修车间就需要5-6架C-141B运载,部署机动性较差;经过可靠性维修性保障性改进后的F-15C飞机取消了航空电子设备中继级维修车间,部署一个中队的飞机只需要12架C-141B;而新研的F-22,由于其可靠性比F-15高一倍多,维修工时减少一半多,部署一个F-22中队(24架飞机)只需要8架C-141B。又如,1991年海湾战争中美国空军首批参战的48架F-15C战斗机,在接到命令后的53小时内,就有48架完成从美国弗吉尼亚洲空军基地到沙特阿拉伯的部署,伊拉克战争开始的“斩首行动”中F-117A隐形轰炸机更是在接到命令后4小时(海湾战争中为30小时)就飞抵巴格达上空。

俄罗斯建立了自己的可靠性维修性保障性体系

俄罗斯是除美国以外,国外唯一具有完整装备体系的国家,并具有很强的装备研制和生产能力。无论是前苏联还是现俄罗斯的高层决策者都重视可靠性维修性保障性。

前苏联坚持走独立的可靠性维修性保障性发展路径,建立自己的可靠性维修性保障性体系,制定可靠性维修性保障性标准;通过发展机械产品及制造工艺的可靠性技术,强调冗余技术的应用等来弥补电子元器件、电子设备可靠性差,以及故障检测技术较落后的不足;重视可靠性维修性保障性基础理论和实用技术研究,诸如加速寿命试验和冗余等实用可靠性维修性保障性技术;重视系统综合技术的研究,在零部件可靠性水平不太高的情况下,发展较高可靠性水平的武器装备及系统。

欧洲联合战机应用状态监控与诊断技术

英国、德国、意大利和西班牙联合研制的EF-2000欧洲战斗机应用智能机内测试(BIT)技术、综合诊断(ID)技术以及预兆与状态监控(PHM)技术,不断提高状态监控与诊断的智能化、综合化水平,显著降低了飞机的维修费用,提高了战备完好性,缩短了飞机再次出动的准备时间。

日本在可靠性上走自己的路

日本选择了可靠性维修性保障性与质量相结合、从质量管理入手的策略,通过质量保证实现产品设计的可靠性。日本企业深入地贯彻了戴明的管理方法,强调元器件筛选,重视推广FMECA、田口设计方法等实用可靠性技术以及对在职人员的可靠性培训,以近乎苛刻的工艺过程来保证产品的质量和可靠性。

日本企业的自主性很强,质量和可靠性工作的开展有很强民间性质,企业标准往往高于国家标准。日本企业界和学术界以日本科技联盟的名义出版可靠性标准和手册,开展可靠性维修性保障性研究,主办可靠性、维修性研讨会。

国外武器装备质量事故案例——

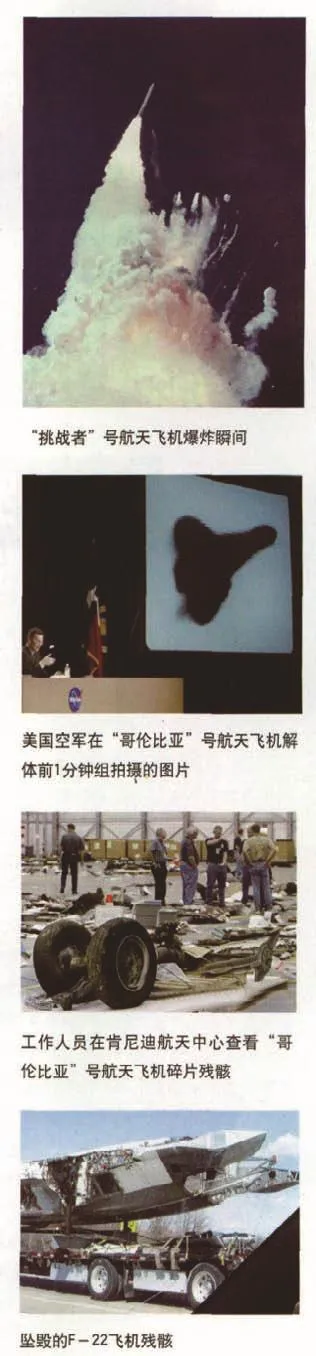

★ 1986年1月26日,美国“挑战者”号航天飞机升空74秒后便发生爆炸,机上7名宇航员全部遇难。原因很简单,是“挑战者”号右侧固体火箭发动机尾部装配接头的小聚硫橡胶环型压力密封圈不能适应低温环境,过早地老化失效,出现了裂纹,从而造成密封不好,燃料外泄,引起爆炸。这次严重事故的直接经济损失高达14亿美元,同时还严重地打乱了美国航天发展计划,使美国“星球大战”计划陷入困境。

★ 2003年2月1日美国“哥伦比亚”号航天飞机在德克萨斯州上空解体失事,7名宇航员的丧生。最终调查报告指出,导致“哥伦比亚”号发生事故的技术原因是:航天飞机发射升空81.7秒后,由于外部燃料箱外表面脱落的一块泡沫材料的撞击,导致了航天飞机左翼前缘的热保护系统形成裂孔。航天飞机重返大气层时,超高温气体得以从裂孔处进入“哥伦比亚”号机体,造成航天飞机最终解体。

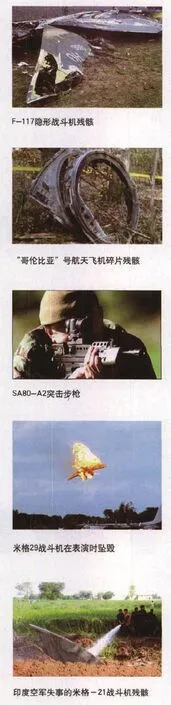

★ F-22“猛禽”战斗机是美军以“质量换数量”战略威慑的典范,但其频繁发生的质量安全事故和高昂的使用维护费用,使得F-22的命运成为全球关注的焦点。2009年4月6日,美国国防部长盖茨向奥巴马总统提交的2010财年国防预算中提出,在完成第187架F-22生产(最后一架2012年交付)以后,将关闭F-22的生产线。媒体报道,被誉为“突破其他国家现代化防空体系的第一把空中尖刀”的“猛禽”自身存在诸多不安全的因素。

现代高技术武器系统的强大功能大部分都是由系统软件来操纵,由于定型试验环境无法全部模拟服役阶段的实战环境,致使控制软件系统质量难以得到验证。例如,2004年9月28日,4003号F/A-22战斗机在空战演习中,由于机动飞行过载而几乎失控坠落。事后美空军装备司令部的事故调查证明:F-22飞控计算机系统对环境因素矫枉过正而导致飞机过载,这表明其操控软件隐含有漏洞。无独有偶,2004年12月20日下午3时45分,美国空军第422测试评估大队的一架F/A-22战机在起飞过程中失控,坠毁在内利斯空军基地,损失超过1.33 亿美元。坠毁原因是F/A-22战机的飞控系统软件存在缺陷。与1992年4月YF-22A原型机机腹拍地坠落在基地跑道上如出一辙。当时查清事故原因就是由于飞机的电传操纵系统的软件有缺陷。

F-22的机体结构和所使用的隐身涂料存在着一些致命的缺陷,这些质量问题有可能导致重大事故。F-22机体构造存在一些重大缺陷,其中最大的问题是机体铝材、涂料和其他一些构件的不同金属间发生了电化反应,造成了机体表面一些零件出现电化生锈现象。根据美国政府总审计署(GAO)的报告,F-22飞机是以“性能基准”设计的,这样“制造者就拥有了按照政府的高性能要求设计飞机的灵活性”。但主导飞机设计的美国空军高层却忽视了专门设置“增加防锈需求”的标准,所以在最终制造过程中,F-22只遵循普通的“防锈标准”。结果,2005年初才服役的F-22战斗机机身铝皮就出现了锈迹,距离F-22正式交付美国空军才不到6个月。美国国防部于2007年拟拨2.28亿美元,用于185架F-22(有2架F-22已经坠毁)的翻新,每架战机耗资将超过100万美元。2008年,在F-22发生的一起发动机短舱内表面涂料脱落事故中,部分涂料被吸入了发动机,险些酿成事故,给美国军方造成的损失高达上百万美元(按照美国军方制定的衡量飞行安全的标准,每10万飞行小时重大事故,即A级事故,是指导致人员死亡或永久受伤,或财产损失超过100万美元的事故)。由于这一缺陷至今仍未得到彻底解决,增加了F-22蒙皮隐身涂料和材料的维修工作量。

★ 2000年8月12日,俄罗斯海军最现代化的大型多用途核潜艇之一、专门用来攻击航空母舰的“库尔斯克”号核潜艇,在巴伦支海域参加军事演习时失事沉没,导致118名俄罗斯官兵丧生。这是俄罗斯海军自第二次世界大战以后遭受损失最惨重的一次潜艇事故。

“库尔斯克”号核潜艇由俄罗斯北德文斯克造船厂制造,于1994年5月下水,1995年1月加入现役,为“奥斯卡”2级核潜艇。“库尔斯克”号核潜艇船体长154米,宽18.2米,吃水9米,排水量1.39万吨,由两个核反应堆提供动力。深海行速可达28节,水面航行速度为15节。最大潜水深度为300米。续航能力为120天。“库尔斯克”号核潜艇可装备24枚SS—N—19导弹,携带32颗水雷,但没有核武器。

目前,就“库尔斯克”号核潜艇失事原因有多种说法。目前唯一可以确信的是,事故发生时确实有两次爆炸,其中较大的第二次相当于两吨炸药爆炸的威力,这一点目前美国和挪威均已提供了证据。然而究竟是何原因导致了第二次较大的致命的那次爆炸,依然众说纷纭。一种意见认为,是潜艇首部隔舱内的一枚鱼雷发生爆炸引起的。俄军方机关报说,“库尔斯克”号的电动鱼雷发射技术曾被一种便宜但极其危险的液化燃料系统替代,而正是这种高度易燃的液体燃料在鱼雷发射时发生爆炸。潜艇的鱼雷舱内有30枚弹头,其爆炸的致命性是可想而知的。也有一种意见认为,潜艇在演习中撞到海底,艇内氧气压缩舱发生爆炸或引发了爆炸。已退休的黑海舰队前司令阿德米拉尔·爱德华·巴尔京提出,灾难的发生完全应该归罪于无能的指挥,错误的计划和糟糕的训练。另外一种意见认为,“库尔斯克”号与一艘美国或英国的潜艇相撞,导致第二次爆炸发生。但五角大楼随后即否认了这一说法。还有一种意见认为,“库尔斯克”号遭遇二战时期留下的水雷。

“库尔斯克”号核潜艇遭遇海难,也暴露了俄罗斯军队目前面临的巨大困难,首当其冲是武器装备的保养维护能力低下。以海军为例,许多舰艇在服役多年之后根本没有办法进行必要的保养维护还继续服役,故而造成大小灾祸不断。此外,经费的短缺不但造成核潜艇缺少必要的保养和维护,而且还使得俄罗斯无法妥善处理其淘汰下来的核动力舰艇。

“库尔斯克”事件给世界各国也敲响了警钟。鉴于俄“库尔斯克”号沉入海底,而多种援救未能奏效,世界各国正积极吸取俄海军教训,着手改进本国潜艇性能,增大抗损自救能力。例如,加拿大海军发现最新型的“俄普霍德”级潜艇的逃离舱口缺少一个密封圈,而这种密封圈在潜艇出现事故需要援救时有非常重要的作用,它可以让救援船在风浪较大的情况下顺利与潜艇逃离舱对接。负责加拿大潜艇安全及救援事务的官员称,他们将要求英国方面对此问题与以解决。另外“俄普霍德”级潜艇装载了最多可以在水下坚持七天的所需供给,一旦出现故障,水面舰只可以通过氧气管向潜艇内输送氧气。

★ 1998年6月17日,一架卡—50“黑鲨”武装直升机在托尔若吉克市的陆航试飞中心的飞行中坠毁,飞行员—俄联邦英雄、试飞中心主任沃罗比约夫少将不幸遇难,酿成了一等事故。目击者看到这架卡—50直升机在进行急跃升机动转弯特技飞行时,有一段桨叶突然脱落是由两副旋翼桨叶的碰撞造成的。它警示我们:共轴式双旋翼直升机,两副旋翼一上一下装在同一根轴上,平常飞行时不会相碰。但是在某些特殊的情况下,如在飞行中遇到突然变风,机动超过极限值,桨叶变形或损坏时,作用在桨叶上的气动力、离心力和重力就会失去原来的平衡,从而偏离正常的运行轨迹而发生碰撞。这就是共轴式双旋翼直升机会发生上下两副旋翼碰撞的技术上的根本原因。

据介绍,卡—50武装直升机在超过允许的速度、倾斜角,俯仰角和过载极限飞行时;在低空时速为60公里/小时,下降速度5米/秒飞行时;在低空作左向急转弯时;都潜伏着因上下两副桨叶相互碰撞而坠毁的危险。

★ “戴高乐”号航母1986年开始建造,1994年建成下水,1997年进行武器装备试验,1999年1月进行海上试验,2000年11月进行远航试验,历时15年,耗资800 亿法郎。“戴高乐”号原计划耗资120亿法郎、1996年即加入现役,但自1994年5 月7日下水以来却历经磨难,陆续暴露出方向舵震颤、发动机故障、隔音不完全、核反应堆耐压壳龟裂等诸多问题。据披露,所有这些问题都源于设计不合理和质量不过关。例如,“戴高乐” 号下水后才发现飞行甲板太短,无法供计划装备的E—2C“鹰眼”预警机起落,不得不返回布雷斯特造船厂全面检查,最终将斜角甲板跑道加长4.5米才解决了问题。令人吃惊的是,2000年11月“戴高乐”号在北大西洋进行首次远洋试验时,在它以25节航速从法属西印度群岛的瓜德罗普岛开往美国诺福克海军基地途中,一部螺旋桨的桨叶突然断裂,沉入大西洋洋底。此外,在试航中,“戴高乐”号的冷却系统线路和核反应装置没有任何接触,丝毫起不到冷却作用。就连水兵们用的洗衣机也出了毛病,所有滚筒若是全速运转起来,整个舰体都会出现难以忍受的震动!螺旋桨事故让法国政府难堪不已。经过一个月的调查,法国国防部在调查报告中指出,法国“大西洋铸造实业公司”1997年在为“戴高乐”号制造和安装螺旋桨过程中,存在严重的质量问题,特别是最后的精加工质量低劣,导致产品出现缺陷,致使螺旋桨叶在航行中断裂。

★ 1997年7月 英国“约克城”号试验舰由于计算机的故障使动力装置停机造成舰艇在海上漂流2小时45分钟的尴尬局面。有人批评这如果在实战中该舰就会成为一个靶子。这次动力装置停机的原因是由于舰员在一台计算机的数据库中输入了错误的数据,导致程序用零作除数进行计算,结果答案为无穷大,但是计算机没有理会还照样计算下去,造成缓冲存储器溢出,结果计算机停机,从而造成了舰艇主机停机,也使舰艇购其他计算机停了下来。

★ 驻阿富汗的英军士兵近来多次发现新式的SA80-A2突击步枪出现故障。主要原因是没有考虑到“SA80-A2是在阿富汗多沙、温差大的严酷环境中使用的”。SA80-A2的原型SA80在1986年开始装备部队后就招来了士兵们的一片抱怨之声。尤其是在后来的海湾战争和塞拉利昂维和行动期间,这种枪支经常发生子弹卡壳的现象。另外,由于不能适应当地的风沙天气,在阿曼参加演习的英国皇家陆军的坦克有半数“趴了窝”。

★ 2003年6月4日,印度空军一架米格-21战斗机在执行飞行任务时坠毁,机上1名飞行员丧生。这架战斗机在飞行中突然发生故障起火,坠毁在拉贾斯坦邦巴尔梅尔县一村庄附近的农田里。同年7月14日晚,印度空军一架米格21战斗机在印控克什米尔首府斯利那加坠毁,造成机上驾驶员和副驾驶员丧生,坠毁的飞机是一架训练机。据印度官方的统计数字显示,在1991年到2000年间,共有221架“米格”战斗机坠毁,价值数千亿美元,还有大约100名飞行员在事故中丧生,可以说印度创造了“米格”战机失事的“世界之最”。