“中日韩BeSeTo戏剧节”:当经典遇上东方戏剧

张之薇

上世纪90年代,中国小剧场戏剧从80年代的“实验性”逐渐向“商业性”转化,进入21世纪后,这一趋势似乎更是一浪高过一浪,进一步推进了小剧场戏剧势不可挡的发展。无论是越益年轻化的上座率,还是题材的贴近现实,以及其受追捧的程度,其都有取代主流戏剧之势态,并且催生出了诸如“白领戏剧”、“减压戏剧”等种种小剧场戏剧的新名词。但是,当戏剧人以前所未有的兴奋来迎接这一艺术浪潮的时候,却每每发现埋藏在这场繁荣中的些许浮躁。小剧场戏剧初始的“反叛”标签似已难觅踪迹,相反倒是“笑点”的频率占据了上风,并进而成为了媒体导向和判定高下的标准。更有甚的是,时下屡屡被媒体动辄冠以“致敬大师”的创作方式,却乃是对曾经的主流戏剧表演的变形摹仿,也着实让主流戏剧“被调戏”了一把,原来“致敬”和“挑衅”本是如此说不清,道不明。固然,小剧场戏剧在中国,脱掉“先锋”、“实验”的外衣,高调彰显“商业性”本无可厚非,毕竟戏剧在中国最为缺乏的还是观众这一重要因素。但是,当“商业性”的手段直接化身为向观众迫不及待地邀宠时,浅薄、低级、恶搞就势必会蜂拥而至。于是,形式的花哨失却了足够深刻的意味做支撑,苍白的内容却冠以现代、后现代甚至超现实的幌子,就不免完全抛弃了小剧场戏剧的内在戏剧逻辑,真个应了那本不属于它的“小”来。

一

近年,国内小剧场戏剧的展演的确是层出不穷,仅2011年一年就有“南锣鼓巷戏剧节”(北京),“2011小剧场优秀戏剧展演季”(北京),“山东小剧场国际戏剧节”(济南),“北京国际青年戏剧节”(北京),“全国小剧场话剧展演”(上海)。政府和民间的风风火火,合力出击,或是在塑造文化精神消费的城市名片,抑或是追求更多的商业价值。尽管各怀诉求,目的不同,但是参予的行为,无论如何都是在推动烘托之余,回拔着小剧场戏剧在商业泛滥之下的日益沉沦,遏制着戏剧市场没有底线的“泛娱乐化”。显然,这对于小剧场戏剧来说是一个可贵的趋向,而“中日韩BeSeTo戏剧节”无疑在其中也扮演着不可低估的作用。

“中日韩BeSeTo戏剧节”1994年创办,因为其对东方戏剧形式的诸多有益探索,因为中日韩三国艺术人士对现代戏剧本质命题的诸多民族化渗入,也因为其创始初期的国际化平台和立足交流的非功利目的,决定了其中“商业性”的甚少介入,而成为众多戏剧节中较有特色的一个。在至今已经举办的十八届中,中国的话剧《天下第一楼》(第一届)、川剧《死水微澜》(第二届)、《冰糖葫芦》、曲剧《烟壶》(第三届)、《留守女士》(第四届)、京剧《骆驼祥子》(第六届)、话剧《霸王别姬》、《万家灯火》、河北梆子《忒拜城》(第十届)、昆曲《桃花扇》、话剧《原野》(第十三届)、话剧《寻找春柳社》(第十四届)、话剧《霸王歌行》、川剧《欲海狂潮》(第十七届)等一大批优秀的剧目都曾亮相于这个舞台。而韩方则有美丑剧团、木华剧团、韩国国立剧团、首尔艺术团,日方则有利贺铃木剧团、“SCOT”剧团、青年座剧团、静冈县舞台艺术中心等创作力极为旺盛的剧团多次参演。

然而,第十八届的剧目显然有些与众不同,在中国选送剧目中,这次格外醒目地出现了“学生演剧”——即中国艺术研究院艺术硕士演出的小剧场探索戏剧《罗生门》、中国戏曲学院、北方昆曲剧团合作演出的《续琵琶》,此外还有“民营剧社”三拓旗剧团的剧目《达人未爱狂想曲》。与过去唯有体制内主流戏剧在国际戏剧节发声的局面不同,在这次“中日韩BeSeTo戏剧节”上,中方显然打破了固有观念,积极掺入了更多元、更鲜活、更加异质的戏剧创作元素,这无疑是与近年来中国戏剧市场的民营剧社大潮和大学生戏剧的风生水起息息相关。但是不可否认,学生戏剧的主体如大学生戏剧节的剧目,始终困扰在饱满的热情和贫瘠的创作矛盾下,摆脱不了“非专业”的瑕疵;而民营剧社的创作,本因其不满足于体制内作品的僵化而极尽探索性、原创性的初衷而来,却最终因为生存的压力而越来越走上了被市场和资本钳制的尴尬困境,以至于一再碰触市场化的娱乐底线,背离了艺术应有的审美良知。因此,这两类戏剧尽管在近几年始终敷演着戏剧舞台的新鲜面孔,真正有分量的作品却也凤毛麟角。而中方选送《罗生门》、《续琵琶》、《达人未爱狂想曲》这三个剧目,则显然是近年来非主流戏剧的佼佼者。

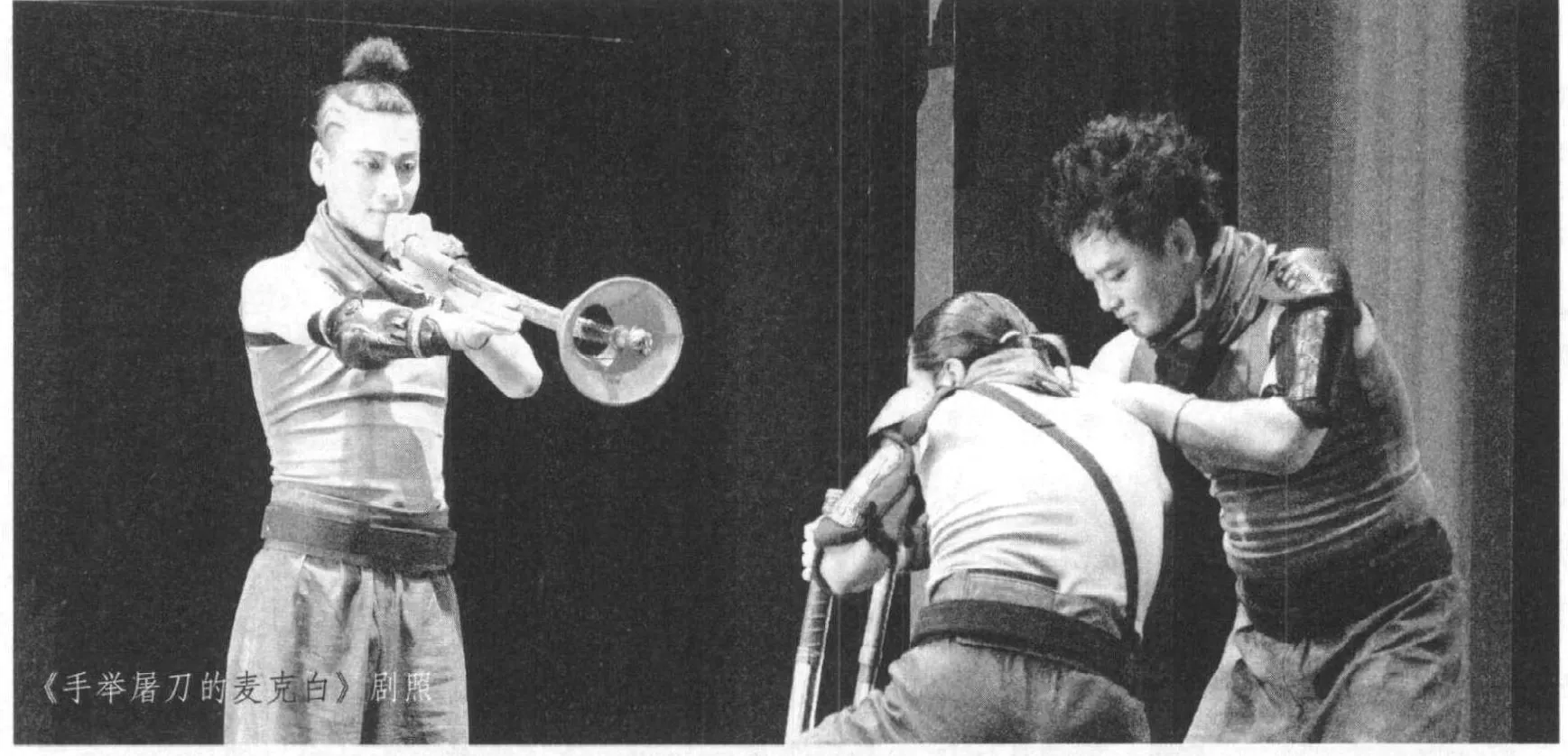

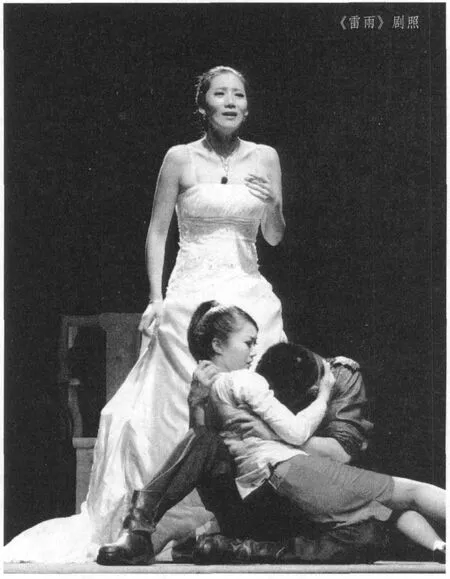

纵览本届中、韩、日选送的剧目,如《仲夏夜之梦》(韩国旅行者剧团)、《手举屠刀的麦克白》(韩国“魔方阵”戏剧工作室)、《上课》(日本白景社剧团)、《东京笔记》(日本青年团剧团)、《雷雨》(福建人民艺术剧院)、《罗生门》(中国艺术研究院)、《续琵琶》(中国戏曲学院和北方昆曲剧院)等,发现经典在其中占有的分量,除了《东京笔记》为当代创作,剧作家平田欧里泽表现日本人一以贯之的忧患意识,表现灾难社会中人与人的关系与危机,其余几部剧作均为莎士比亚、尤内斯库、黑泽明、曹禺、曹寅等大师的经典之作。在今天,当经典遇上东方戏剧的时候,它所呈现的一定是对舞台时空多样性的探索,一定是经典主题在东方戏剧综合性手段下的诗化融合。其中,《罗生门》的亮相,因为其主创人员介乎非专业与职业之间的特殊身份而剑走偏锋,夺人眼球,深获好评,引起与会专家和众多戏剧观众的兴趣;也因其对世界经典作品的东方化演绎、对这一极具现代性主题的中国本土化阐释以及其戏剧舞台语汇的民族化探索,而全然应和了“中日韩BeSeTo戏剧节”的主旨,成为不得不说的一个话题。

二

《罗生门》:非功利诉求下的商业胜利

当下这个时代,任何职业或专业团体的戏剧创作在商业市场的巨大威力面前都不得不敬畏三分。因为,在“大众消费时代”背景下,戏剧显然被强化了“消费”的效用而弱化了艺术的潜质。然而,凡事只要一打上“消费”的标签,就不能不成为市场的奴仆,对于艺术生产来说这无疑是致命的。于是,艺术在市场的驱使下被不断阉割着真正的审美品质和精神内省的功能,艺术在越发华丽的躯壳下渐渐失却了灵魂,这或许正是为什么目前在北京戏剧群体中“非非演剧”悄然蔓延的原因。但是,在浮躁的空气下,“非职业性”、“非赢利性”虽然极尽清新,却因为走向了另一个真空的极端而不免陷入自娱自乐之境。哥伦比亚大学戏剧系前主任阿诺尔德·阿隆森说过,21世纪“观看”重新成为当代戏剧的本质。因此,像“非非演剧”这样观众缺乏的戏剧创作,有时必然会略显虚弱而苍白,更遑论商业上的斩获。

而中国艺术研究院小剧场戏剧《罗生门》的创作,则因为教学的初衷目的而奠定了其“非赢利性”的起点,又因为其艺术硕士的学生身份决定了他们是一群专业的却非职业的创作者。在他们这样一群对戏剧充满激情并已经具备了一定艺术启悟和艺术积淀的群体身上,无疑赋予了“非非”新生的意义,那就是既不同于“非非演剧”者们艺术专业素养上的稚嫩,也不同于“非非演剧”者们那充满热情的孤独狂欢,但是他们却同样具备对戏剧自由表达的胆魄。在他们心中,没有这样或那样的戏剧固有模式,没有刻意为之的社会说教企图,没有任何市场或投资因素的碍手碍脚。他们的目的只有一点,自由的创作,充分的表达,探索小小舞台的无限“假定”可能。事实证明,毫无功利诉求的戏剧创作,不一定就会脱离观众,脱离市场,相反倒可能成就一次巨大的商业胜利。该戏创作完成后即进行公演,连演三场,场场爆满,甚至出现了一票难求的局面。之后,移植该戏重新排练的演出,又连演三轮,每次均连演20天,依旧好评如潮,获得了巨大的商业回报。在这次第18届“中日韩BeSeTo戏剧节”上,《罗生门》又作为压轴剧目,连演两场,依旧爆满。这或许可以说明,独立、自由、纯粹的无功利创作环境,是保证戏剧创作成功的关键,而只要是好戏,市场自然会给予相应的回报。

《罗生门》:多元化舞台手段的混搭

“罗生门”反映的是一个喻示着人性多重可能性的社会命题,也因为其展现了人性私我的本质而具有超越性。在今天这个道德感日益消弭的时代,其价值可能愈久弥新。远在19世纪初,芥川龙之介在小说中构建起破败、萧瑟的“罗生门”城楼时,就悲观地将城楼命运的不可逆转与人性丑陋和自私的不可更改两厢映照,为善恶之于人自身的博弈埋下伏笔;而黑泽明电影中,则在对“真相”的多棱阐释之余,告知世界真相其实的难以抵达,人之谎言的无处不在,以及人性善恶的复杂性和曲折性。而将对这种多重人性的解读,体现在这出小剧场戏剧《罗生门》中,最直接的表现方式即是多元化舞台手段的混搭。

“混搭”(Mix and Match),根据百度名片中解释,它是一个时尚界专用名词,意指将不同风格、不同材质、不同元素的东西按照个人口味拼凑在一起,从而混合搭配出完全个人化的风格。在时尚界,混搭就是不规规矩矩矩地穿衣。而小剧场戏剧《罗生门》的创作主旨无疑和时尚界的“混搭”异曲同工。

与《罗生门》主题的多重性相呼应的是形式上的多元化。其创作初始,就在力图打造一出打破传统话剧固有模式,汲取戏曲、舞蹈、哑剧等各种艺术元素,而又不失小剧场戏剧探索属性的作品。因此,该剧无论从语言方式的混搭到表演形式的混搭,再到打击乐器和各种声效方式的混搭,无处不给人惊喜,又无时不令人认识到舞台上“人”的自由。一出场,演员们即以叙述者身份玄衣步入“罗生门”破败的城楼下,各自操着各地方言的口吻,次第分述着“故事发生在中国古代某年某月某日京都城南罗生门”城楼下的“一个”故事。湖南腔、山西腔、浙江腔、普通话,各种语言的混杂,似乎喻示着“罗生门”故事发生时间、地点、人物的不确定性,同时也先声夺人地预示了本次戏剧外在形式的非常规性。固然,在今天的小剧场戏剧演出中,叙述人和角色的跳进跳出,演员与角色的自由转换,已经不算稀罕,但是像《罗生门》这样,演员、叙述人、乐手、角色四位一体的自由转换,却甚是难得。演员们穿梭于不同空间的身份转换,缔造了时空无限的自由,充分渗透着“无穷物化时空过,不断人流上下场”的戏曲观念,然而却又完全不同于戏曲固有的类型化创作。剧作三个当事人、一个旁观者回述的戏中戏结构的叙述方式,结合四位一体的角色转换,似乎又在昭示着一个值得深思的主题:人就是时而注目着人性的丑恶,时而又是身处其中扮演着丑恶的一个奇怪的物种。

《罗生门》:丰富而当众的声音扮演

黑泽明的《罗生门》,曾因为对运动影像语言的全新表达和对一元世界传统认知的消解而震惊了西方世界。而今天的这部小剧场戏剧《罗生门》,也因为其并不是一部可以简单定义为戏曲或话剧的戏剧,因为其是一部完全打破对传统话剧认知的戏剧而博得好评,引起关注。“当众性”,一直以来均是戏剧表演的重要方式,戏曲艺术更是将其发挥到了极致,当众换装、当众伴奏、当众检场等等。这种表演方式的理论支柱是,戏就是“戏”,故务须打破生活幻觉,充分发挥“以假当真”的舞台假定性,充分放大舞台所引发的观众想象力。小剧场戏剧《罗生门》,即是充分践行这种理论支柱的结果。而更是将“当众”扮演发挥到了氛围的制造、环境的界定、抒情的强化等诸多方面。《罗生门》中,语言已经不再是演员表达情绪的单一方式,而几乎所有的舞台声音元素都衍化成为演员扮演的一部分。原本在戏曲演出中常用的打击乐被轻松地“拿来”制造效果,而原本在话剧舞台幕后的效果模拟更是被移至台前当场上演。“当众”的角色扮演,和着“当众”的声音“扮演”,不仅令人耳目一新,也进而营造出了一幅幅生动的场景。

在破败的“罗生门”城楼下,雷声、雨声不一而足,仅仅是几把雨扇、一张铁皮当场模拟出来的;城楼横梁上突然飞下的蝙蝠,是两个演员唿扇着蒲扇制造出来的,树林中活泼清丽的鸟鸣声,是演员们通过盛水模具吹奏出来的,“罗生门”城楼下大雨滂沱、阴森恐怖的气氛和春光明媚的树林,都在演员自身的表演中活脱脱地表现了出来,并且注入了韵味十足的游戏性、观赏性。除了声拟扮演之外,打击乐的介入更是这出戏一个很重要的亮点。舞台上,两旁摆放着堂鼓、小鼓、军鼓、铙钹、小锣、大锣、水镲、木鱼、碰铃等戏曲中常用的打击乐乐器,这些既是演员表演节奏重要的把控道具,更是角色心理外化绝佳的渲染手段,也是由乐手而转入表演角色的重要介质。在打击乐的配合下,描景、抒情、写人浑然一体,活色生香。强盗被擒拿到了公堂上的时候是堂鼓的打击,震撼的鼓声既制造了公堂衙门的氛围,也烘托出强盗彪悍威猛的气势。强盗将武士骗至山洞后,奔跑在山路上,用的是小锣的击打,清脆细碎的音律突出了强盗迫不及待、欢喜雀跃的心情;妻子得知自己的丈夫危急、匆忙寻去的时候,用的是急促而低沉的鼓声,表达了妻子焦急而害怕的情绪;强盗终于得逞、将妻子强奸的时候,用的则是小军鼓的敲击声,以彰显事态的危机和人物命运的紧张;而强盗和武士为了女人而争斗的时候,一连串的堂鼓、水镲交替击打,一方面展现了打斗的紧张,另一方面配合慢动作的表演也延宕了惊险的时间长度。所有这些乐器不拘一格的应用,无疑加深了舞台的节奏感,但最为鲜明的效果则是,这些全部来自于场上的处理,在贴切形象地展示人物内心世界的同时,极为成功地实现了乐手与演员、叙述人与角色的不断跳出跳入,流畅自如的混合与转换。

众所周知,“小剧场”戏剧并不简单意味着空间的大小。更重要的应该是,“小剧场”在西方甫一落地时的胆大妄为及其不拘一格的实验性和探索性。虽然,初生牛犊的叛逆之风在之后的小剧场戏剧发展中也不尽为唯一标准,但是摆脱僵化的戏剧观念、打破桎梏的演区空间、将思考与揭示在观众的心坎获得冲击,却是一以贯之、不曾改变的。《罗生门》是对戏剧外在形式和严肃哲理命题巧妙融合的一次有效探索,令戏剧的舞台上不再拘泥于任何一格。