锦16块特高含水期剩余油分布规律研究

赵辰军

(中国石油辽河油田公司锦州采油厂,辽宁凌海 121209)

锦16块特高含水期剩余油分布规律研究

赵辰军

(中国石油辽河油田公司锦州采油厂,辽宁凌海 121209)

利用锦16块转变开发方式、新井多、资料全的时机,应用油藏工程法、动态监测法、检查井岩心分析等方法综合研究,从宏观到微观、从大规模到小规模对剩余油进行了细致研究,建立了特高含水期剩余油控制模型,尤其是对层内夹层控油进行了细致研究,并根据剩余油分布特点进行了挖潜实践,取得了较好效果。

锦16块;特高含水期;剩余油;分布规律;夹层;挖潜

锦16块为一个层状边底水非均质砂岩油藏,经过多年的注水开发,取得了较好的开发效果,目前已进入注水开发阶段后期,采出程度已达43.6%,综合含水93%以上,注入水沿强水洗大孔道无效窜流,剩余油分布零散,挖掘剩余油难度较大。2007年为了进一步提高开发效果,在区块主力部位1.25 km2范围内开辟的三次采油实验区,部署新井46口及1口密闭取心井,新井完钻后,借助一手资料多且全的有利时机,开展了剩余油精细研究。

1 油藏概况

锦16块构造上位于辽河裂谷盆地西斜坡南部,为北东向长条状南倾分布的断鼻状构造。含油面积为3.92 km2,石油地质储量为2 523×104t,其主要地质特征如下:

(1)构造相对简单。由2条近东西向三级断层所夹持,南倾断鼻构造。

(2)油层厚度较大,层数多。断块含油井段为1255~1460 m,共分3个油层组,17个砂岩组,33个小层,油层有效厚度为36.2 m。

(3)储层物性较好。有效孔隙度为29.1%,渗透率为750×10-3μm2。

(4)原油物性较差。20℃地面原油密度为0.9317 g/cm3,50℃地面脱气原油粘度为72.78 mPa·s;地层原油密度为0.842 5~0.878 5 g/cm3,原油粘度14.3 mPa·s,油水粘度比为24.6,原始气油比为42 m3/t。

(5)天然能量小。原始地层压力为13.98 MPa,饱和压力为12.71 MPa,地饱压差为1.27 MPa。

该块兴隆台油层于1976年投入勘探,于1979年1月全面投入开发,同年4月实施注水开发,6月分注。截至目前,断块经历了扩大分采区、细分开发层系和完善注采井网3次重大综合调整。

2 剩余油精细研究[1]

2.1 潜力层识别标准的确定

2007年,锦16块开展化学驱试验,增加46口新井资料及19口井单砂层生产及测试资料,在此基础上建立了潜力层识别标准。

通过对射孔井段含油性、射孔参数、电性等反复对比分析,得到目前潜力层的判别标准:①厚层顶部要有稳定的泥岩隔层;②射孔段下部要有物性夹层;③无夹层时,射孔底界要避下部强水淹层4 m以上;④为保证产液能力,射开油层厚度不小于1 m;⑤储层物性好,含油饱和度高,电阻率大于50Ω·m,时差大于370μs/m。

2.2 剩余含油饱和度的确定[2]

2.2.1 开发动态法

油田开发实践证明,当全面投入并进入稳定生产阶段后,水驱砂岩油藏含油饱和度与采出程度有如下关系:

式中:So——目前含油饱和度;Soi——原始含油饱和度;Sos——采出油影响含油饱和度减少值;R——目前采出程度。

目前采出程度为46.7%,目前含油饱和度为38.6%。

2.2.2 注水存水率估算法

应用物质平衡原理,在注水保持压力开发的油田,注进油层的水占据了被采出油的孔隙体积,使含水饱和度增加。含水饱和度计算公式如下:

式中:Sw——目前含水饱和度,%;Swi——束缚水饱和度,%;Sws——注入水使饱和度增加值;Wi-Wp——油层存水量,104m3;VP——油层孔隙体积,104m3;Soc——剩余油饱和度,%。

经计算,含水饱和度为59.6%,剩余油饱和度为40.4%。

2.2.3 C/O饱和度测试

共有14口井进行了C/O饱和度测试。测得结果与岩心分析相差较大,对测试含油饱和度利用标准相渗曲线进行校正,结果表明,目前含油饱和度为41.1%。

综合上述方法,得到目前含油饱和度为39.3%(表1)。

表1 剩余油饱和度统计结果

2.3 平面剩余油分布规律研究[3]

平面剩余油研究方法是以单砂体储层、油层分布情况、沉积情况、连通情况、注入采出剖面以及油井生产历史等资料为基础,将注水井注入量劈分到各单砂体,再结合油井生产情况、新井的潜力层分布特点,绘制单砂体含水平面分布图研究剩余油分布规律。

该块平面上整体水淹严重,剩余油高度零散。受构造、沉积及注采系统影响,局部仍有零散剩余油相对富集条带。

2.3.1 构造高点控油

受构造影响,构造高部位成为剩余油富集区,其成因为:受构造高差影响,注水推进速度存在差异,构造高点剩余油仍相对富集。在开发初期,注水见效时间与高差关系较大。锦2-6-6井位于锦2-6-05井的高部位,见到注水时间达26个月,而锦16井与锦2-6-05井高差不大,见水时间仅3个月。

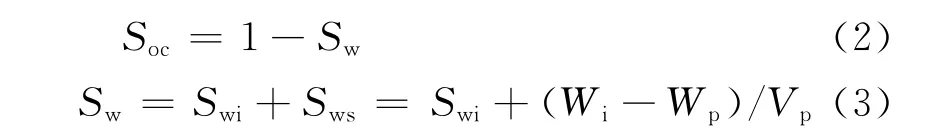

另外,统计2007年底投产效果好的新井,结果显示:油井日产油与注水井同一小层的高差有一定关系[4](图1)。

图1 油井日产与小层高差关系

2.3.2注采系统控油

锦16块三层系北部长期注采不平衡,累计注水477×104m3,累计采水470×104m3;南部累计注水421×104m3,累计采水372××104m3,因此北部剩余油相对富集。

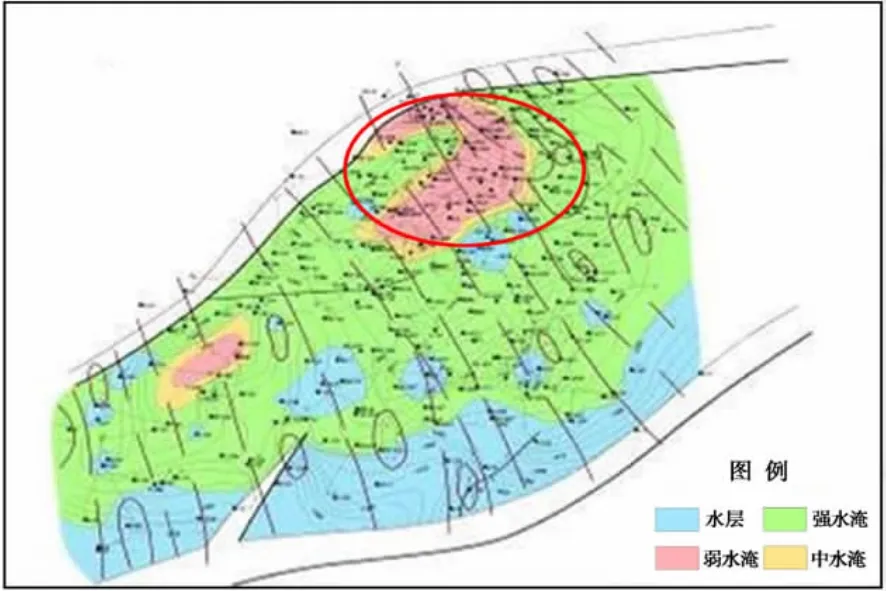

北部注水井锦2-6-05井自1993年6月上返后,周围长期没有注水井,该井周围形成了剩余油富集区(图2)。

图2 注采系统控制剩余油

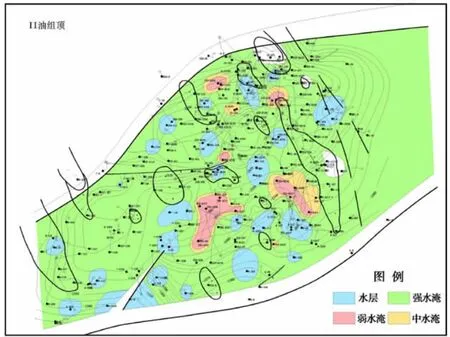

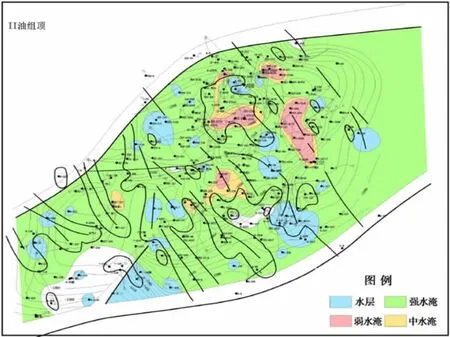

2.3.3沉积微相控油

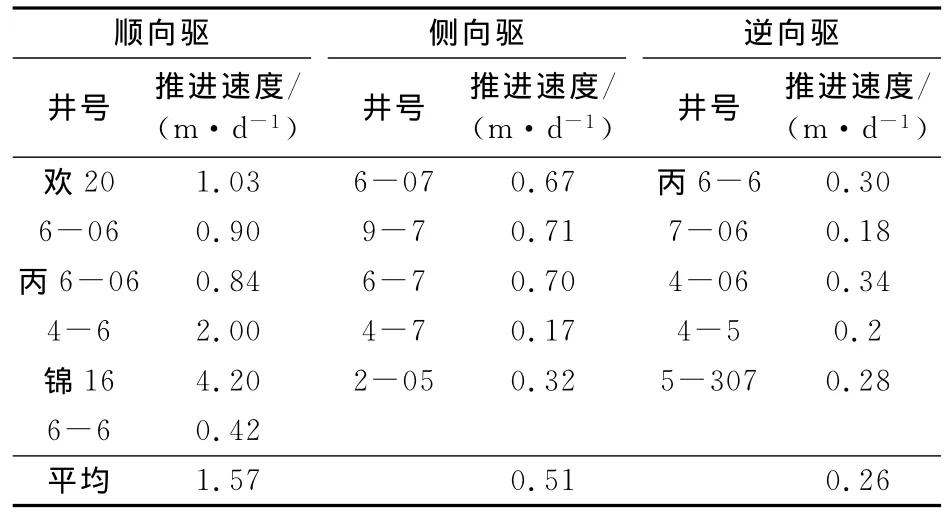

受沉积影响,注水推进速度存在差异,顺主流线方向注水推进速度为1.57 m/d,主流线侧向注水推进速度为0.51 m/d,而逆主流线方向注水推进速度仅为0.26 m/d(表2),因此造成注水井沉积侧翼方向剩余油相对富集(图3)。平面上,坝间薄层砂物性较差,因对油水运移起到遮挡作用,也是控油因素之一(图4)。

2.4 纵向剩余油分布规律研究

纵向剩余油集中在各砂岩组的顶部小层和厚层的顶部,主要受上部隔层、下部夹层及重力影响。

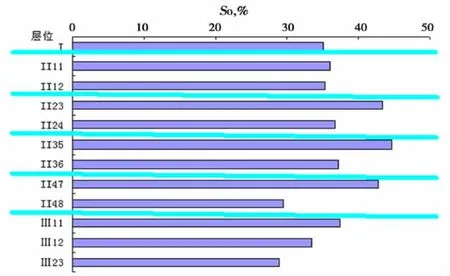

2.4.1顶部小层含油饱和度分布规律

不同小层常规岩心饱和度图(图5)和不同小层C/O饱和度图表明(图6),不同砂岩组顶部小层含油饱和度高于底部小层含油饱和度。

表2 不同方向驱替水进速度统计

图3 注水井主流线侧缘控油图

图4 坝间薄层砂控油图

2.4.2层内矛盾突出,剩余油主要集中在厚层顶部[5]

电测解释表明有64%的潜力层集中在厚层顶部,C/O测试也表明剩余油集中在厚层顶部。为寻找层内剩余油成因,开展厚层内部水淹机理研究。利用GRE软件对锦16块反韵律厚层进行了水驱油机理研究,结果表明:以反韵律厚层为主的油层,由于受油水密度差影响,加之水平渗透率与垂向渗透率相近,厚层顶部剩余油仍相对富集。

图5 不同小层常规岩心饱和度

图6 不同小层C/O饱和度

层内剩余油控制因素研究表明,当存在夹层时,层内顶部剩余油更为富集。

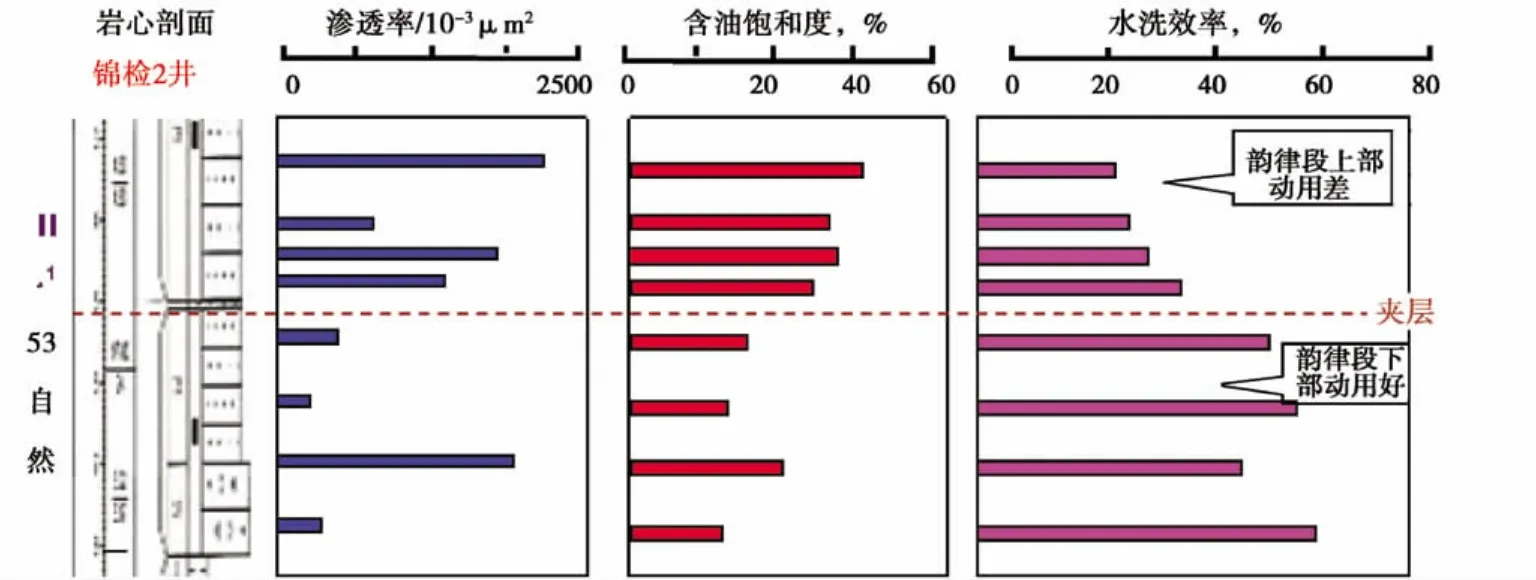

(1)岩心分析表明,53号层为复合韵律厚层,厚度为7.8 m,由2个反韵律组成。尽管层内上下物性相差不大,但含油饱和度分析和水洗效率计算表明,顶部水洗效率低,夹层上部水洗效率低,下部受重力影响水洗均匀,水洗效率高(图7)。

(2)新井二次解释及生产情况表明,反韵律厚层顶部及厚层内夹层上部剩余油富集[6]。锦2-6-A235井电测显示,厚层顶部夹层上部剩余油富集。锦2-6-A235井和锦2-6-A225井的生产也证实厚层上部及夹层顶部含水低,产油量高。

2.4.3纵向剩余油主控因素研究

纵向剩余油主控因素包括隔层控油、夹层控油、重力控油等因素。

(1)隔层控油。隔层一般物性致密,岩性较纯,多为泥岩或泥质粉砂岩。数模结果表明,在隔层以下,剩余油相对富集。

(2)夹层控油。厚油层中物性或岩性夹层上部剩余油相对富集。

(3)重力控油。受重力影响,厚油层上部剩余油相对富集。锦观2井微电极曲线表明,厚层内无明显夹层,但顶部仍为高电阻层,约为120Ω·m。

图7 锦检2井厚层水驱后水洗状况

3 应用及效果分析

3.1 精细地质研究,开展化学驱井非目的层挖潜

遵循边研究边实践、再研究再实践的原则,为了挖掘剩余油潜力,根据剩余油分布特点,优选射孔部位,选择微高点、厚层顶部,夹层上部、薄差层实施挖潜,取得了较好效果。分3批实施,先后投产19口井,初期日产油为160.2 t,最高日产油达到290 t,19口井当年即实现挖潜增油49 836 t,创效1.6×108元。

3.2利用研究成果,部署调整井

根据锦16块剩余油纵向厚层内顶部富集且平面分布零散的特点,为挖掘剩余油潜力,在兼顾多潜力层区域挖潜,利用二、三次采油结合的思路在一层系部署新井8口,预计年建产能1.5×104t。

4 结论

(1)注水砂岩油藏特高含水期平面上剩余油分布主要受构造高点、注采系统、沉积微相等因素控制;纵向上剩余油主要集中在厚层顶部,隔层、夹层、重力等因素对剩余油分布影响较大。

(2)实践证明在特高含水期注水非均质砂岩仍具有一定剩余油潜力,类似油藏可继续开展实验研究。

[1] 肖武.断块油藏剩余油分布的地质研究方法探讨[J].油气地质与采收率,2004,11(1):58-60.

[2] 汤春云.油田高含水期剩余油饱和度研究方法及应用[J].江汉石油职工大学学报,2004,17(2):4-7.

[3] 黄伟岗.剩余油分布地质研究方法[J].西南石油学院学报,2005,27(3):5-7.

[4] 李兴国.油层微型构造对油井生产的控制作用[J].石油勘探与开发,1987,14(2):53-59.

[5] 牛纪凤.特高含水期厚油层层内剩余油研究方法[J].石油天然气学报,2006,28(4):345-347.

[6] 杨世刚.高含水期水淹层剩余油测井评价技术[M].北京:石油工业出版社,2004:15-16.

Jin-16 block of Liaohe oilfield is characterized by multiple new wells and abundant data and through synthetic analyses of reservoir engineering,dynamic monitoring,and core analysis,the regularity study of remaining oil distribution has been carried out from macroscopic to microscopic and big scale to small scale.The control model of remaining oil at extra high water-cut stage has been established,especially making a detailed study on controlling effect of interlayer.According to the remaining oil features,the potential tapping has been put into practice and achieved good effect.

71 Regularity study on remaining oil distribution at extra high water-cut stage of Jin-16b

Zhao Chenjun(Jingzhou Production Plant of Liaohe oilfield Company,PetroChina,Linhai,Liaoning 121209)

Jin-16 block;extra high water-cut stage;remaining oil;distribution regularity;interlayer;potential tapping

TE313.3

A

1673-8217(2011)06-0071-04

2011-05-27;改回日期:2011-08-24

赵辰军,工程师,1977年生,2000年毕业于石油大学(华东),现从事油田开发研究工作。

彭刚

——以吉木萨尔芦草沟组为例