《圣经》的文学艺术特色

王 鹏

(河南大学比较文学与比较文化研究所,河南开封 475001)

《圣经》的文学艺术特色

王 鹏

(河南大学比较文学与比较文化研究所,河南开封 475001)

《圣经》是基督教的经典,也是一部重要的文学著作,在世界文学史上具有重要地位。圣经文学包括叙事文学、诗歌文学、智慧文学、先知文学、启示文学和书信文学六个部分,各部分都体现出了高超的文学技巧和多方面的艺术特色。

《圣经》;文学;艺术特色

《圣经》是基督教的经典,是对人类影响最大最深的一本书。以《圣经》为中心的基督教文化是欧洲文明的重要支柱,随着基督教的传播和欧洲的崛起,《圣经》对世界各国文化都产生了一定程度的影响,和《圣经》相关的文化知识和生活方式也日益渗透到各国、各族人民生活的方方面面。

《圣经》也是一部重要的文学著作,书中的神话、传说及诸多文学形象和主题被后世作家不断摹写与再现,成了欧洲文学发展的一大动力,可以说,《圣经》是西方文学的基础,缺少了《圣经》的参与,西方文学的面貌将难以想象[1](P5)。因此,研究外国文学,了解世界文化,必须详读《圣经》。从文学角度来看,《圣经》囊括了叙事文学、诗歌文学、智慧文学、先知文学、启示文学和书信文学等文类,运用了比喻、对比、夸张、双关、排比等诸多修辞方法,具有高超的文学技巧和艺术特色。

一

叙事即讲故事,《创世记 》、《约书亚记 》、《士师记 》、《路得记 》、《撒母耳记 》(上下 )、《列王纪 》(上下 )、《历代志 》(上下 )、《以斯拉记 》、《尼希米记 》、《以斯帖记 》、《但以理书》、《约拿书》和《哈该书》几乎全为叙事;《出埃及记 》、《民数记 》、《耶利米书 》、《以西结书 》、《以赛亚书 》、《约伯记》、四福音书和《使徒行传》也多半属于叙事文。叙事文学的特色体现在叙事结构的安排、叙述角色的搭配及叙述手法的运用上,《圣经》中的叙事文学始终都围绕善恶冲突这一核心铺展布局,又都以人物对白来体现角色的互动,以直观的写实来讲述故事。

就叙事结构而言,圣经叙事文学都以强化冲突为己任,以多层冲突叠加或连缀来强化主题,表达思想,如《士师记》。《士师记》讲述以色列人入迦南安居后附从异族信仰,敬拜别神,结果招致上帝以外族人之手实施的惩罚,以色列民忏悔哀求,上帝就给他们兴起士师,暂时战胜外族,使他们得享和平,但他们过上安定日子后很快就好了伤疤忘了疼,继续附从异族信仰 ……于是,“背逆 ——受罚 ——哀求 ——得救 ——太平 ”就成了矛盾冲突的主线,《士师记》不仅整卷围绕这一主线展开故事,而且其中有关各士师的小故事也大多遵从这一主线。如士师参孙的故事:参孙与非利士女子通婚,违背与外族通婚这一上帝禁令,于是被俘 (15:13)[2](P246);参孙向上帝哀求 (15:18),于是得救;后来参孙爱上妓女大利拉,剃掉头发,违背作拿细耳人的规定 (拿细耳人被指定献身上帝,其毛发属上帝所有,不可随便剃掉),于是遭惩罚,被非利士人捉拿剜掉眼睛,投入监牢 (16:21);后来参孙遭戏弄,求告上帝 (16:28),上帝赐其神力,于是他拉断屋柱,与仇敌同归于尽,这一得到上帝首肯的行为使其获得了更大的拯救。又如《列王纪上》22章,其中心冲突是信神与背道的矛盾,但作者却层层递进,将此核心矛盾放在最后才加以凸显。以色列与哈兰争夺基列的拉末是第一层冲突,是故事的大背景,后被证明为不义之举,但并未将矛盾点破;先知米该雅和假先知们的争论是第二层冲突,已涉及冲突中的善恶,但仍然表现为人与人之间的冲突;而米该雅和以色列王亚哈之间的冲突则是第三层冲突,到这时作者才明示了故事的核心所在。这三层冲突由亚哈坚持求问耶和华与哈兰作战是否合宜为动力步步深入,使故事张力一路升高,最后亚哈漠视神的启示,战死疆场,才化解了故事的冲突。

角色是叙事文体的生命力所在,一般小说多以直接陈述描绘人物,如通过作者之口、其他角色之口或人物自白,但《圣经》叙事文学却惜墨如金,多以点睛之笔零星勾勒,甚至有意保持缄默,“节制叙事”(narrative reti-cence)[3](P30),如对士师以笏的描绘,只有“他是左手便利的”(《士师记》3:15),据此我们无从知道他的年龄、体貌和性格。又如对抹大拉的马利亚的描绘,只一句“耶稣从她身上曾赶出七个鬼”(《马可福音》16:9),致使她在千余年间被基督徒视作妓女,亦曾被好事者推测为耶稣的情人,直到 19世纪末《马利亚福音》被发掘出,人们才对她的身份有了正确认识。而实际上,就《新约》时代的社会背景而言,福音书作者如此着笔,显然是屈从了男尊女卑的世俗观念。另外,在《创世记》22章亚伯拉罕献以撒的故事中,亚伯拉罕得上帝的指示后牵儿背柴前往旷野杀子为祭,这里的亚伯拉罕如同机器人一般完全按指令行事,没有一句展露他内心感受的话语,但熟悉上下文 (亚伯拉罕百岁才得子以撒,甚为疼爱)的读者似乎又都能感受到亚伯拉罕当时的心情。在这里,圣经作者是以第三人称全知视角讲述故事,回避了普通叙事中的动作、言语展示性格法,采用了没有独白的内心独白,当以撒问亚伯拉罕火和柴都有了,燔祭的羊羔在哪里时,亚伯拉罕答道:“我儿,神必自己预备作燔祭的羊羔”(22:8),亲情与信仰的碰撞展示得如此巧妙。

圣经叙事文学中的直观写实主要表现在对背景的质朴描绘上。如亚伯拉罕出现时,往往突出田园、帐篷,从而从侧面标明他四海为家的游牧身份。又如耶稣在最后的晚餐后前往橄榄山祷告,对祷告的地点的描绘是“离开他们 (门徒)约有扔一块石头那么远,跪下祷告”(《路加福音》22:41),以抛石头估量距离暗示出祷告的地方可能是山间的一块平地 ,而用“扔 ”(β ο λ η ν)这个词也说明耶稣和门徒们相距并不远,而门徒们在耶稣祷告时却睡着,可见这一句背景描绘语的重要意义。另外,叙事背景又表现在对时间的交待上,《圣经》叙事文学对此同样是简言洁语,如《以斯帖记》开篇即交待故事发生的时间——“亚哈随鲁作王,从印度直到古实,统管一百二十七省”(1:1),单此一句,纵使不懂中东史的读者也能体会到在一个如此庞大的国家内的民族问题之复杂情状。叙事背景同样是对文化的展示,如《路得记》开篇即交待故事背景“当士师秉政的时候,国中遭遇饥荒。在犹大伯利恒,有一个人带着妻子和两个儿子,往摩押地去寄居”(1:1),这一句话使故事的时间、地点及文化氛围跃然纸上,而当读者熟悉了摩押族的来源及摩西律法中关于圣洁的条例后,《路得记》的写作目的及意义也就一目了然了。

二

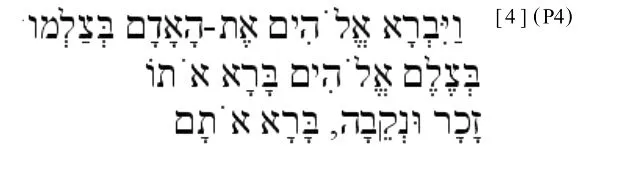

就文体而言,《圣经》是散文和诗歌的织合体,虽然今天我们所能看到的各种《圣经》译本已无从体现经文中的短小诗句,如《创世记》1:27,“神就照着自己的形象造人,乃是照着他的形象造男造女”。此译文看起来毫无诗意,但实际上原文却是一首典型的希伯来三行诗:

这三行诗每行四字,运用了“交叉体”,第一句是正常语序“创造 ——神 ——人 ——照自己形象 ”,第二句则语序倒置为“照自己形象 ——神 ——创造 ——他 ”,第三句是“男人 ——女人 ——创造 ——他们 ”,前两句第二个词“神 ”()形成了对应,后两句第三个词“创造”()形成了对应。一句小诗,足见作者遣词之良苦,由此亦可管窥圣经诗歌文学的风貌。《旧约》中,《诗篇》、《雅歌》和《耶利米哀歌》都属典型的诗歌文学,而散见于《旧约》各篇中的赞美诗也是古希伯来文士留给后世的美学遗产,总之,在《旧约》中,诗歌体占了近三分之一的篇幅。《新约》中诗体虽少,但福音书中的耶稣语录以及书信中的一些赞美诗句,同样构筑了圣经诗歌文学的辉煌。

圣经诗歌讲求诗行之间的内容对称与和谐,从而形成一种轻韵律、重逻辑的独特的“平行体”。常见的平行体有同义平行、对句平行、递进平行和综合平行几种。同义平行即上下句措辞不同,但内容相仿,如“愿公平如大水滚滚,使公义如江河滔滔。”(《阿摩司书》5:24)“大山踊跃如公羊,小山跳舞如羊羔。”(《诗篇》114:4)对句平行即前后句成分对应,语义相反,如“智慧人的心,在遭丧之家;愚昧人的心,在快乐之家。”(《传道书 》7:4)“恶人一切的角,我要砍断;惟有义人的角,必被高举。”(《诗篇》75:10)递进平行即下句以补充或强化的形式对前句加以说明,如“智慧必使你行善人的道,守义人的路。”(《箴言》2:20)“神为爱他的人所预备的,是眼睛未曾看见,耳朵未曾听见,人心也未曾想到的。”(《哥林多前书》3:9)综合平行指在多行诗句中前后句虽成分对应,但内容既不一致也不相反,体现出多种平行手法的并用,如“他顾念我们在卑微的地步,因他的慈爱永远长存。他救拔我们脱离敌人,因他的慈爱永远长存。他赐粮食给凡有血气的 ,因他的慈爱永远长存。”(《诗篇 》136:23-25)“虚心的人有福了!因为天国是他们的。哀恸的人有福了!因为他们必得安慰。温柔的人有福了!因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了!因为他们必得饱足。怜恤人的人有福了!因为他们必蒙怜恤。清心的人有福了!因为他们必得见神。使人和睦的人有福了!因为他们必称为神的儿子。为义受逼迫的人有福了!因为天国是他们的。”(《马太福音 》5:3-10)

“灌顶体”又称离合体,是《圣经》诗歌文学的另一大特征。灌顶体是希伯来诗歌中一种头韵押韵法,通常以希伯来文 22个字母为顺序,22节诗一联,每节诗首字母对应字母表中该顺序的字母,比如,第一行第一个字母对应,第二行第一个字母对应……第二十二行第一个字母对应。比较典型的例子为《耶利米哀歌》1-4章,《箴言 》31:10-31,《诗篇 》10、25、34、37、111、112、119、145章,以及《那鸿书》1:1-8。这种诗体形式上的巧妙安排,完全是基于文章的思想内容而设,如《诗篇》第 25篇,第六行诗却跳过第六个字母 ,这样,最后一节就显得突兀,但这一节却是对全诗的总结,意在呼求神对以色列的救赎 (“神啊!求你救赎以色列脱离他一切的愁苦”),该节以“救赎”()起首,为的就是在前面已作出一系列有韵律的、有具体内容的呼求后,再次引起神的注意。

另外,《圣经》诗歌文学在韵律方面的另一创举就是运用了“气纳体”。“气纳体”是一种哀悼诗体,每行五个强音,分为前后两段,前三后二,前后之间有一个表示哭泣吞声的停顿,以营造泣不成声的悲伤气氛。《耶利米书》9:17-22、《耶利米哀歌》前四章及《以西结书》19章都采取了这种“3+2”的重音交错模式,但因古希伯来语特殊的音韵结构,几乎所有的译文都无法准确体现这种诗韵,中国著名希伯来文学研究专家朱维之先生曾以“骚体”对译《耶利米哀歌》中的“气纳体”诗句,以衬字“兮”体现唤起之哀,如将 4:1(和合本译作“黄金何其失色,纯金何其变色;圣所的石头倒在各市口上”)译作“何黄金之变色兮,纯金黯淡;彼神阙之圣石兮,弃诸路畔”[5](P363),在一定程度上再现了原诗风貌。

三

智慧文学是《圣经》中最富文学性与哲理性的书卷,《约伯记》、《传道书》、《箴言》和《雅各书》是智慧文学的代表,其中《旧约》智慧文学成就最高 (另外,“次经”的《便西拉智训》和《所罗门智训》也属智慧文学范畴),这些经卷文辞优美,语句精悍,以通俗的比喻和机警的讽刺寓哲理和说教于脍炙人口的短篇诗章中。在古希伯来人的日常生活中,“有祭司讲律法,智慧人设谋略,先知说预言”(《耶利米书》18:18),因此,智慧人的教诲文集成了后世的智慧文学。

智慧文学具有哲理性、世俗性、片段性、文学性和训示性的特征。智慧文学立足于具有普遍意义的“人”,而非以色列民族,因而其中所探讨的社会、人生、信仰规律具有全人类的适用性。智慧文学的世俗性体现在它的内容广及婚姻、交友、做人、买卖、教育、生死等社会生活方方面面,对个人的日常生活具有很强的指导意义。片段性则表现为除《约伯记》和《雅各书》篇幅较长外,余则以散篇格言、谚语、谜语及寓言为主,这些短句思想容量小且各具独立性,各章节无固定逻辑联系,体现出短句补缀的痕迹,极易误导读者断章取义,曲解《圣经》。智慧文学的文学性体现为它基本上是由平行体诗歌构成,大量运用了比喻、拟人、夸张、对比等修辞方法,读之琅琅上口,便于理解和传诵。训示性是智慧文学产生的目的所向,作者旨在引导人们寻找智慧,弃恶从善,进而坚定上帝一神信仰。

先知文学是记载古希伯来先知们言论的经卷,先知在《圣经》中的本义为替神说话、传达神的启示的人,从摩西到耶稣,希伯来先知们出于对黑暗政治的抨击、对民族危亡的忧虑、对国破家亡的感慨,以高度的责任感、慷慨激昂的言辞和犀利的笔触,为世人揭示了具有前瞻性的文化人在特定时刻的忧患心境。一般而言,圣经先知文学专指三大先知书和十二小先知书。

先知文学在表达独尊上帝、惩恶扬善、追求正义等一系列神学及社会思想的同时,还体现出了崇高和悲剧性的美学意味。就文学艺术特征而言,先知书除了文辞简约、语气悲怆、韵散交杂、叙抒结合外,还运用了“天启式”的叙述模式和“三段式”的结构模式。《圣经》中的启示分为普通启示和特殊启示两种类型,普通启示是神借自然、历史及具体的民族、个人来显示自己的能力,特殊启示则是神通过感动他所拣选的先知并籍他们传递自己的计划的灵性行为。各卷先知书篇首都明确标示出是某先知在转述神的话,多用神的“默示”、神的话“临到”等开卷,如《以赛亚书》开头,“当乌西雅、约坦……作犹大王的时候,亚摩斯的儿子以赛亚得默示,论到犹大和耶路撒冷”;《约拿书》开头,“耶和华的话临到亚米太的儿子约拿”。此外,在整个叙述中,作者还不失时机地插入“耶和华万军之神说”、“万军之耶和华如此说”、“主耶和华万军之神说”等套语,以强调所述言论的神圣性。这种置作者于转述者地位的中介叙事不但能使作者的内在思想得以完好外化,而且还能籍权威者的旗号扩大影响,这也是许多宗教经典所惯用的叙述方式。先知文学虽语序随意,但总体而言还是表现出了“谴责——预言——应许”的“三段式”结构模式。先知书中,先知们往往先是对某种不合理现象大加谴责,然后发出神将惩罚恶人这一预言,最后又必然提到神的救赎应许。这三个叙述单元在不同先知书中顺序不尽相同,循环次数也有多寡之别,但这种三段结构正好和希伯来民族“违约——惩罚——悔罪——救赎”的神性循环史观相一致,体现出了《旧约》各卷思想内容的内在一致性。

启示文学中,具有超现实特性的上帝更加神秘,他通过异象和天使向世人传递弥赛亚观念和末世论思想。为表达这一思想内涵,启示文学在艺术方面运用了二元对立的情节模式,大量运用象征和蒙太奇手法,在神话和现实的糅合中表达对末世的期盼。《但以理书》和《启示录》均带有浓厚的善恶二元论色彩,善与恶、光明与黑暗、上帝与撒旦激烈对抗,末世到来时光明必胜、义人必被高举。这种模式主导了整篇经卷,主题鲜明直露、情节扣人心弦,是先知们在经过各种预言讽喻后的情绪激昂的直陈说教。象征是启示文学的主要表意手法,是暴政时代先知们预言末世信息的惯用方式。在启示文学中,特殊数字、动物、颜色等都是常用的象征载体。比如,反复使用“7”这个数字,“7”在希伯来文化中有完全的意思,“七星 ”(七个教会使者 )、“七灯 ”(上帝的七灵 )、“七头 ”(大淫妇所坐的七座山)等代表信徒将来的荣耀或人类的堕落史。蝗虫、龙、兽代表恶势力,羔羊预言基督;白色形容上帝和圣徒,红色象征罪恶和战争。蒙太奇手法则体现为异象的突变及梦境的骤然切换,如但以理看到的兽的变化,“头一个象狮子,有鹰的翅膀;我正观看的时候,兽的翅膀被拔去,兽从地上得立起来,用两脚站立,象人一样,又得了人心”(《但以理书》7:4)

书信文学是圣经文学的一种特殊形式,广义的书信文学不仅包括《新约》中除福音书和《使徒行传》之外的22卷经文,《旧约》中《撒母耳记下》11:15、《列王纪上》21:9-10、《列王纪下 》19:10-13、《历代志下 》2:11-15、《尼希米记》6:6-7、《耶利米书》29:4-23等也可被视作是掐头去尾的书信。通常意义上的圣经书信文学指《新约》中的使徒书信,使徒书信的格式源自希腊信函,一般包括起首 (发信人、收信人、问候语)、感恩 (回忆收信人,为他献上感恩祷告)、主体 (叙述写信人处境或解决某些问题)、训诲 (鼓励、劝勉收信人)、结语 (问安及祝福)。书信文学具有浓厚的私人信函色彩,旨在规劝收信方在某事上有所作为,因而运用了“训诲体”的结构形式,并以生动的比喻及多样修辞方法斟词酌句,展示出了保罗等使徒对希腊语言的高超驾驭能力。

“训诲体”是新约书信文学的特色,使徒身份的特殊性及传道责任使保罗等人在书信中常插入一些情感真挚的伦理说教句段,这些句子往往以“小子们”、“兄弟们”等规劝或恳求的语气开始,如“小子们哪,我们相爱,不要只在言语和舌头上,总要在行为和诚实上。”(《约翰一书》3:18)“弟兄们,我藉着我们主耶稣基督,又藉着圣灵的爱,劝你们与我一同竭力为我祈求神。”(《罗马书》15:30)“训诲体”曾为耶稣传道所惯用,书信文学中的“训诲体”便于拉近写信人与收信人之间的心理距离,而且这些放在书信主体之后的训诲语句更能强化写信人观点,起到了深化主题的作用。书信文学的读者特定性决定它必须谨慎用词,以免措辞不当引出误会,因此,书信文学中充满了各式比喻,使说教变得自然而有生气,比如彼得描绘假先知说:“这些人是无水的井,是狂风催逼的雾气”(《彼得后书》2:17);《犹大书》在描绘假先知时一连用了九重比喻。此外,呼语、设问、反复、层递等修辞手法也被书信作者巧妙运用,从而使传教书信真正变成了文学作品。

总之,《圣经》是文学的宝库,各种文学创作的典范几乎尽数囊括其中。《圣经》文体复杂,内容丰富,行文瑰巧,辞藻精深,无论是叙事文学、诗歌文学、智慧文学、先知文学,还是启示文学和书信文学,皆有独特的文学性和可读性,不仅为后世的文学创作提供了取之不尽的题材源泉,而且其本身也成了比较文学与世界文学的经久不衰的重要研究对象。

[1]David Lyle Jeffrey.The Bible and Western Literature[A].王思敏.燕京研究院国际部’94国际学术研讨会“西方文学与基督教”论文集 [C].北京:北京大学出版社,1996.

[2]圣经 (和合本)[Z].南京:中国基督教协会,1998.文中所引《圣经》皆出此本.

[3]郭秀娟.认识圣经文学 [M].台北:校园书房出版社,2001.

[4]The Interlinear N IV Hebrew-English Old Testament[Z].Grand Rapids:Zondervan,1993.

[5]朱维之.圣经文学十二讲 [M].北京:人民文学出版社,2008.

I299

A

1003-8078(2011)02-051-04

2011-02-19

10.3969/j.issn.1003-8078.2011.02.15

王 鹏 (1980-),男,河南镇平人,河南大学比较文学与比较文化研究所副教授,文学博士,硕士生导师。

责任编辑 张吉兵