城乡统筹背景下重庆民族文化产业开发调查研究

祝国超

(长江师范学院,重庆 408100)

□社会·经济

城乡统筹背景下重庆民族文化产业开发调查研究

祝国超

(长江师范学院,重庆 408100)

民族文化产业化开发是重庆民族地区实现城乡统筹的必由之路。重庆民族文化资源丰富,开发前景广阔。直辖以来,重庆民族文化产业开发基础条件大大改观,以旅游为抓手的民族文化开发渐成气候,民族文化产业产值特别是旅游产值快速增加。但也存在着民族文化生态急剧改变、民族文化人才匮乏等问题。为此,建议出台扶持政策,成立“重庆少数民族文化研发中心”,以旅游为抓手推动民族文化产业发展。

城乡统筹;民族文化;文化产业;调查

重庆是我国唯一辖有民族自治地方的直辖市。石柱、秀山、酉阳、彭水自治县和享受少数民族优惠政策的黔江区(四县一区)是重庆少数民族聚居区,少数民族人口占全市少数民族总人口的92.72%,统称为渝东南民族地区。这里是少数民族文化大容库:传承久远的民族风俗、异彩纷呈的民族节日、优美动人的民族歌舞、风格各异的民族建筑……富有鲜明特色的民族文化,它们是民族文化产业开发的宝贵资源。

作为重庆民族地区的渝东南,是典型的“老少边穷”地区,改革开放特别是重庆直辖以来,经济社会获得了较快发展。但是和全国大多数地方相比,该地区经济基础薄弱,产业规模偏小,经济发展滞后。通常来说,像这样的地区,发展传统农业和传统工业都形不成优势,但奇特的山水,浓郁的民族民俗文化、民间工艺等却蕴藏巨大的开发潜力。《国务院关于进一步繁荣发展少数民族文化事业的若干意见》(国发〔2009〕29号)和《重庆市人民政府关于进一步繁荣发展少数民族文化事业的通知》(渝府发〔2010〕64号)都明确提出要“发展少数民族文化产业”。民族文化产业化开发是重庆民族地区实现城乡统筹的必由之路。

一 重庆民族文化资源状况

(一)民族文化资源分类

重庆民族文化资源丰富多彩,相对集中分布在重庆民族地方的四县一区。《重庆民族文化典藏》[[2]。

丰富的重庆民族文化资源,开发前景广阔。特别是黔江的南溪号子、后坝山歌、中塘向氏武术石柱的土家啰儿调、土家斗锣,秀山的薅草锣鼓秀山花灯、秀山民歌、阳戏、余家傩戏、龙凤花烛,酉阳的酉阳民歌、摆手舞、面具阳戏,彭水的鞍子苗歌、朗溪竹板造纸等16项非物质文化遗产已列入重庆市非物质文化遗产名录。其中黔江南溪号子、石柱土家啰儿调、秀山花灯、酉阳民歌等已列入国家非物质文化遗产名录。还有美观实用的土家民居吊脚楼、肉沫合渣菜、火炕腊肉、咂酒、舍巴日、赶秋节、四月八等则代表着独具土家风味的生活。这里有在国内保存完整的地震湮塞湖黔江小南海,有似桃花源一样的酉阳大酉洞桃花源溶洞有风景如画的乌江画廊,有历史文化底蕴丰厚的龚滩古镇和龙潭古镇,有沈从文笔下宁静安详的洪安“边城”。这些旅游资源地域组合较好,大多分布在国道319线的涪陵-武隆-彭水-黔江-酉阳-秀山-湖南吉首国道上,以及渝怀铁路的涪陵-武隆-彭水-黔江-酉阳-秀山-湖南怀化线路上,开发前景十分广阔。这是一个大“金矿”,充分发掘、整理、保护、开发这些民族文化资源,培育和发展民族文化产业,就会效益无穷。

(二)民族文化资源特点

历经千百年积淀下来的重庆民族文化特色明显,具有很高的开发价值。李良品教授认为重庆民族文化具有丰富多彩、兼容并蓄、生态脆弱三大特点[3]。若从开发利用的角度分析,它则具有以下特点:

差异性。任何一个少数民族地区的文化都是独一无二的。因为存在着差异性,才有文化的多样性。重庆民族地区的文化是经过千百年的历史积淀下来的,它拥有着独特的魅力。它具体体现在苗族、土家族的民族地方建筑、风俗民情、节日活动等文化要素上。在进行民族文化产业开发过程中,我们应充分利用这种差异性,进行差异化开发。

民族性。重庆民族文化具有鲜明的民族性,我们在进行民族文化产业开发的时候,一定要做到对这种民族性的尊重。本来文化产业就是一个相当复杂的新兴产业,如果民族文化过度依赖于文化产业而发展,其结局必然导致民族文化的异化,导致民族文化的本真性严重失真,民族精神全然失传,则会酿成民族莫大的悲哀。

地域性。“一方水土养一方人”,重庆民族地区的民族文化自然有着地域性,这种地域性具有不可复制性,不像迪尼斯乐园一样,可以在不同地方发展扩张。也正是因为这种地域性,决定了重庆民族文化产业开发必须走内涵式发展。

二 重庆民族文化产业开发现状

改革开放特别是重庆直辖以来,渝东南民族地区经济社会获得快速发展,有效带动了重庆民族文化产业开发。近年来,该产业以惊人的速度发展着;但是因为诸多原因,开发还存在许多问题。

(一)取得的成绩

1.民族文化产业开发基础条件大大改观。

交通是民族文化产业开发特别是旅游开发的先决条件。以前,渝东南的路“难于上青天”。上世纪60年代,从秀山到重庆“要花一两周”,自然谈不上旅游;80-90年代,交通条件日渐好转,但是民族文化保护与传承十分堪忧,“看不到什么少数民族文化”是当时留给外地旅游者的印象。现在情况大为改观。

第一,民族地区交通条件大大改善。直辖以来的重庆交通建设,特别是渝怀铁路的开通、渝湘高速公路的兴建、黔江舟白机场的建设、319国道“三改二”、乌江航运改造等交通基础设施的建成渝东南已形成水陆空立体交通网络,对周边地区的辐射作用大大增强,到渝东南旅游和投资更加现实和便捷。“十二五”期间,渝东南民族地区县域交通公路网改造将缩短组团式旅游景点之间的行程距离,有利于线性旅游精品干线的合理走向和网状延伸;有的重点旅游项目已经列入市级重点改造和恢复性工程,必将增添旅游的文化含量和市场吸引力

第二,民族文化保护力度大大增强。一方面打造民族文化典藏与多媒体展示平台。该平台2009年起建,投入200万元,运用现代影像技术对渝东南民族文化进行抢救性保护。重庆市民宗委委托专业机构深入渝东南民族地区84个乡镇,实地、实景拍摄记录了渝东南民族歌曲、民风民俗民族舞蹈、戏剧与曲艺、村寨建筑与文化古镇、民族器乐等“六大类”122个原生态少数民族传统文化项目。编印《重庆民族文化典藏》画册,编辑制作少数民族传统文化项目纪录片,在三峡博物馆重庆市民族博物馆安装触摸屏向社会全方位展示渝东南原生态民族文化[4]。另一方面,实施民族传统文化传承项目。重庆市民宗委专门安排资金用于黔江区后河古戏、高炉号子,石柱自治县土家斗锣秀山自治县傩戏、阳戏,酉阳面具阳戏和彭水自治县鞍子苗歌系列传承等7个少数民族传统文化项目保护传承,每个项目安排资金10万元,专项用于开展师徒传承[5]。自治地方政府也各出奇招,积极开展民族文化保护与传承。

2.以旅游为抓手的民族文化开发渐成气候。

第一,各自治地方都将发展民族旅游作为加快地方经济社会发展的一项重要工作来抓,形成了党委领导、政府推进、部门承办、全社会参与的新格局。各自治地方都把发展民族地区旅游开发纳入到当地的中长期发展规划,有的还单独编制了专项发展规划,形成了规划指导、政策保障、资金支持资源共享的新体系。

第二,各自治地方深入挖掘民族文化旅游的内涵,建造特色景区,开辟精品线路,形成了点、线、面相结合的民族地区文化旅游新局面。各自治地方初步形成了独具风格和富有民族特色的旅游景区景点和旅游线路。如彭水自治县有乌江画廊、鞍子苗寨、长溪河旅游风景区;酉阳自治县有桃花源、赵世炎同志故居、刘仁同志故居、龙潭古镇、龚滩古镇;黔江区有地震遗址小南海、阿蓬江漂流、民族博物馆、张氏庭园、灰千梁子;石柱自治县有黄水国家级森林公园、鱼池镇千野草场、河嘴乡银杏堂、西沱古镇、秦良玉纪念地、南宾镇的万寿寨和三教寺;秀山自治县有洪安历史文化名镇、石堤古镇、保安鱼洞、清溪苗王墓等。

第三,发展民族文化旅游拉动了地方经济发展,推动了城乡统筹。通过发展民族文化旅游,形成了经济带动旅游、旅游推进经济的新局面。民族文化旅游繁荣兴旺的地方,人民群众的生活水平得到了明显的改善。民族文化旅游帮助一批群众走上了致富道路。

3.民族文化产业产值特别是旅游产值快速增加。

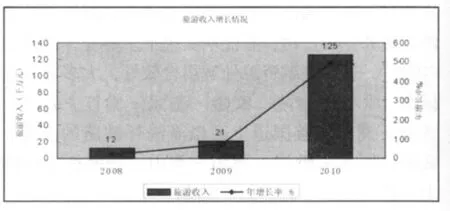

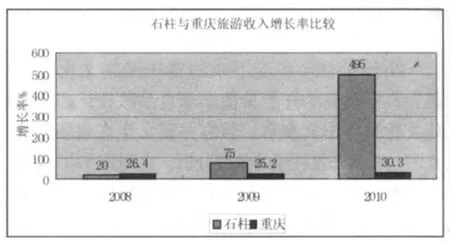

直辖后的重庆,随着知名度的提升、经济的发展,其民族文化越来越受到市内外人士的重视,到渝东南采风、旅游的人越来越多,拉动了旅游经济的发展。从近三年的统计分析来看,呈现如下两个特点:从纵向看,渝东南民族地区景区景点游客人数(以黔江为例,如图1)和旅游收入(以石柱为例,如图2)逐年大幅增长;从横向看,渝东南民族地区旅游收入增幅远远超过重庆的平均增幅(以石柱与重庆的比较为例,如图3)。(数据来源:中国统计信息网相应年份、地区“国民经济和社会发展统计公报”)①。

图1 2008-2010黔江区景区景点接待旅游人数增长情况

图2 2008-2010石柱县旅游收入增长情况

图3 2008-2010石柱与重庆旅游收入增长率比较

(二)存在的问题

1.保护不力使民族文化生存的环境急剧改变民族文化资源流失与破坏严重。国务院在2007年批复同意《重庆市城乡总体规划(2007-2020)中,强调渝东南片区经济社会发展必须弘扬地域文化,抢救民族文化遗产,建设民族风情特色城镇等。但由于多方面的制约,自治地方政府对民族文化资源保护的力度薄弱。具体表现为是被动保护而非主动保护,是单一保护而非全面保护,是静态保护而非“活态”整体性保护。特别是近年来,经济的飞速发展和一些重大工程项目的建设,使渝东南的民族文化生存环境急剧恶化,一些传统技艺濒临消亡,一些极具开发利用价值的民间技艺几乎失传,濒临消亡;民族音乐传承和弘扬出现严重的人才断代现象;以郁山古镇建筑为代表的一大批极具代表性的民族文化元素逐渐消失。

2.民族文化产业开发只迈出旅游一条腿,未形成综合开发、联合开发态势。歌舞文化、服饰文化、婚俗文化、民族工艺、民族餐饮等方面文化产品开发短腿现象十分突出,甚至可以说基本没有起步;渝东南四县一区,没有形成旅游一体化,联合少而竞争多,有时候为了争客源而相互拆台,恶性竞争。由于缺乏科学合理的规划,民族文化资源不能进行有效整合,民族文化品牌打造步伐迟缓。由于旅游资源分散、交通不够方便、知名度尚待提升等诸多原因,目前没有旅游社开设“重庆少数民族文化游”项目,重庆一些旅行社自己开发的渝东南旅游线路价值不大。结果是所开发出来的民族文化产品只是为了商业的利益,一些地方盲目模仿其他地区的开发经验,出现了民族文化庸俗化、虚假化、与其他地方雷同的现象,而真正具有本地区特色的民族文化资源却没有得到有效的开发利用。

3.运用市场经济规律经营民族文化产业的能力较弱。从市场主体看,现有民族文化企业力量单薄,缺乏市场竞争能力,一部分文化企业还游离于市场经济体制以外;从资源配置看,主要依靠行政,市场机制作用发挥不充分等;从行政管理看,对国有、集体文化产业管理上的缺位、越位和错位现象,造成了谁都在管、谁都没管的问题。从市场营销看,对重庆民族文化的包装与营销还处于单打独斗的初级阶段,没有将渝东南作为一个整体向外推广。

4.民族文化专业人才匮乏。民族地区不乏大批精通民族音乐、舞蹈、手工艺品制作等技艺的专业和业余文化人员,但是,懂经营、善管理、自觉按照市场规律办事的民族文化经营管理专业人才却相当匮乏;民族文化保护与传承工作的专业人才,特别是摄录、照相、记谱、文字撰写、音像资料制作人员更为匮乏,使许多资料征集后不能有效开发、保护和利用,产业化开发、保护、经营的局面还没有真正形成。

三 重庆民族文化产业开发对策建议

(一)加强领导,出台政策,引导民族文化产业健康发展

全市各级各部门都要高度重视民族文化产业发展,乘着党和国家高度重视、大力发展文化产业的东风,以及执行国发[2009]29号、渝府发[2010]64号文件精神的机会,市委市政府出台《关于扶持重庆民族文化产业发展的若干意见》,把财政扶持、税收优惠、市场准入、工商管理、土地使用、资产管理、收入分配、社会保障、人才培养等诸多政策集中到引导民族文化产业发展上来。积极借鉴其他地方发展民族文化产业的经验。在投入方面,建立起政府投入、金融信贷、民间融资、个人出资、企业筹资等多元投资方式;在人才保护与培养方面,既要重用和培养乡土人才,又要舍得资金引进优秀人才,对创作、编导、表演艺人、民间民俗艺术传人、手工艺人等要加大力度扶持和培养,建立政府奖励制度,建立“重庆民族文化研发中心”等民族文化挖掘、保护和研究的组织。

(二)处理好保护与开发的关系,合理有度地进行民族文化产业开发

对于民族文化,既要保护又要开发。保护与开发是一个过程的两个侧面,开发利用的目的是为了更好地保护,保护是为了延续利用,目标都是为了实现民族文化的价值。保护与开发是否可以实现双赢,取决于“度”。为此,一要科学制定民族文化开发规划。本着轻重缓急的原则,条件成熟的先期开发,基础欠缺的后开发,循序渐进地做好民族文化产业开发工作,把打造民族文化精品和做大做强民族文化产业紧密地结合起来。二要重点做好民族文化旅游产品、民族文化艺术产品、民族演艺等的综合开发。要加强民族文化对旅游的包装和营销人才培训;要做好优势民族工艺产品的开发规划;要有重点地包装摆手舞、娇阿依等民族歌舞通过演艺业推向全国;要对非物质文化遗产进行充分挖掘整理和开发,要出台有力措施,确保“非遗”传承后继有人。开发要有度、有序,做到科学发展,可持续发展。判断的标准就是有利于民族文化保护与传承。

(三)做强做大旅游业,以旅游为抓手推动民族文化产业发展

相对于其他方面,我市民族文化开发中旅游开发最突出,算是初见成效。现在的任务就是联合开发、做强做大,并以旅游景点和旅游产品的知名度带动整个民族文化产业发展。

一要抓好旅游宣传营销。市政府统一协调,民族自治地方通力合作、相互配合地搞好民族旅游避免内耗和低水平竞争。比如,制定完整的渝东南民族文化旅游宣传营销工作方案;拍摄“重庆民族游”精品旅游景区专题节目,在各地电视台播出在旅游交易会预定展位,专题推介“重庆民族游精品旅游景区;赴大陆各地、港、澳、台甚至国外开展宣传营销,与各旅行社签订组团协议等等。

二要学习和借鉴外地经验,充分挖掘民风民俗文化。通过举办“摆手舞节”、“武陵文化节”“‘娇阿依’民族文化艺术周”等民族节庆,利用“中国摆手舞之乡”等的知名度,秦良玉等的名人效应,扩大对外影响,吸引四方游客;把民族服饰、民族婚俗、民族器乐、民族工艺、民族小吃等搬到景区,让游客有看有玩、有听有吃,把人文景观、民风民俗同旅游紧密结合起来,用独具特色的民风民俗来吸引游客。

三要深入挖掘民族文化旅游的内涵,建造特色景区,开辟精品线路,形成点、线、面相结合的民族文化旅游新局面。如以“一海(小南海)一山(武陵仙山)一江(乌江)一源(桃花源)一灯(花灯)一将(秦良玉)”为重点,将重庆旅游文化元素加以整合提升,建立重庆民族文化旅游圈:

黔江以小南海为主景,打好“地震牌”,建立“小南海——汪大海地震遗址科考观光园区”,打造渝东南“科考之旅”。小南海地震遗址属一级旅游资源,其在国内具有唯一性和不可替代性,是黔江区现有旅游资源中的王牌。

彭水以乌江画廊为主线,依托乌江彭水电站建成后形成的高峡平湖奇观、彭水独特的苗族文化和彭水现代水电城,打好“乌江牌”,把自然景观和人文景观融为一体,在电站库区适当位置建造“中国乌江画廊影视城”,发展影视旅游业,打造渝东南“艺术之旅”。

酉阳以桃花源民俗旅游体验区为核心,深化景区文化内涵,以陶渊明的故事为题材编排旅游情景歌舞《梦幻桃源》,整理挖掘重庆民族地区800年土司文化,大打“土司牌”,在酉阳建立全国第一个“中国土司文化博物馆”,打造重庆民族地区“隔世之旅”。

秀山以花灯为根脉,在秀山建造“中国花灯艺术城”,举办中国花灯艺术节,大打“花灯牌”,全面展示秀山花灯的艺术特点和魅力,着力将秀山花灯剧打造成舞台精品,使秀山花灯有新的突破并走向全国,让花灯剧成为重庆民族地区的文化名片,打造重庆民族地区“花灯之旅”。

石柱以土家历史名将秦良玉为根基,以建设良玉文化工程为载体,大打“良玉牌”,把复建良玉古战场遗址万寿寨、良玉陵园三教寺、良玉都督府太保祠和拍摄《秦良玉》电视剧结合起来,在石柱建设“中国土家民俗村”和“中国土家名人蜡像馆”,打造渝东南“追忆之旅”。在秦良玉所葬之地、县城3公里处龙河北岸的回龙寨一带,建立“中国土家民俗村”和“中国土家名人蜡像馆”两个人文新景观,以增加游客的体验乐趣和历史知识。

(四)成立“重庆少数民族文化研发中心”加强人才培养和技术开发

21世纪最重要的是人才,引领21世纪发展的是技术。民族地区不乏大批精通民族音乐、舞蹈手工艺品制作等技艺的专业和业余文化人员,但是却缺乏相应的文化经营管理人才,民族文化保护与传承工作的专业人才更是奇缺。以旅游业为例,当前急需培养四种人才:懂得少数民族文化生态旅游内涵的领军人才、旅游文化研究人才、旅游项目实施人才和旅游服务人才。人才的培养,一是依赖高校,二是依赖生活这个大学堂。目前,重庆还没有一所民族高校,民族系院、民族预科也很少,开设民族文化产业开发的专业更少,培养的少数民族学生基本不从事民族文化产业开发。故可通过开办民族院校、开设民族文化产业开发专业,开展渝东南少数民族人才中短期培训、换岗培养等多种方式培养和造就一大批富于民族情感、认同民族文化掌握文化市场信息、熟悉现代产业运作的复合型文化产业经营管理人才。培养的同时,还要重视现有人才,防止人才流失。另一方面,建议成立“重庆少数民族文化研究中心”和“重庆少数民族文化开发中心”,加强民族文化产品研发。现代产业开发要依靠现代技术来进行产业升级。加大投入,引进先进技术来发展文化产业,并且组织自己的研发队伍,在开发新产品的同时发展新技术,有了新技术就能增加文化产品的产值,从而促进文化产业的发展。有了人才和技术保证,渝东南民族地区文化产业的发展就有了发展的动力。

[1]重庆市民宗委:重庆民族文化典藏展示[EB/OL http://wmz.cq.gov.cn/xinan/index.asp.

[2][3]李良品.重庆民族文化研究[M].重庆:重庆出版社,2010.100-115、115-118.

[4]重庆开通少数民族传统文化数字博物馆[EB/OL http://news.xinhuanet.com.

[5]重庆市采取措施促进少数民族传统文化发展传承[EB/OL].http://www.gzgov.gov.cn.

G124

A

1674-3652(2011)04-0128-05

2011-06-02

重庆市哲学社科规划项目“渝东南地区民族文化产业开发与城乡统筹发展研究”(2009SH01)。

祝国超(1971- ),男,四川合江人,长江师范学院乌江流域社会经济文化研究中心研究员,副教授,主要从事马克思主义理论与党的政策研究。

[责任编辑:曾 超]