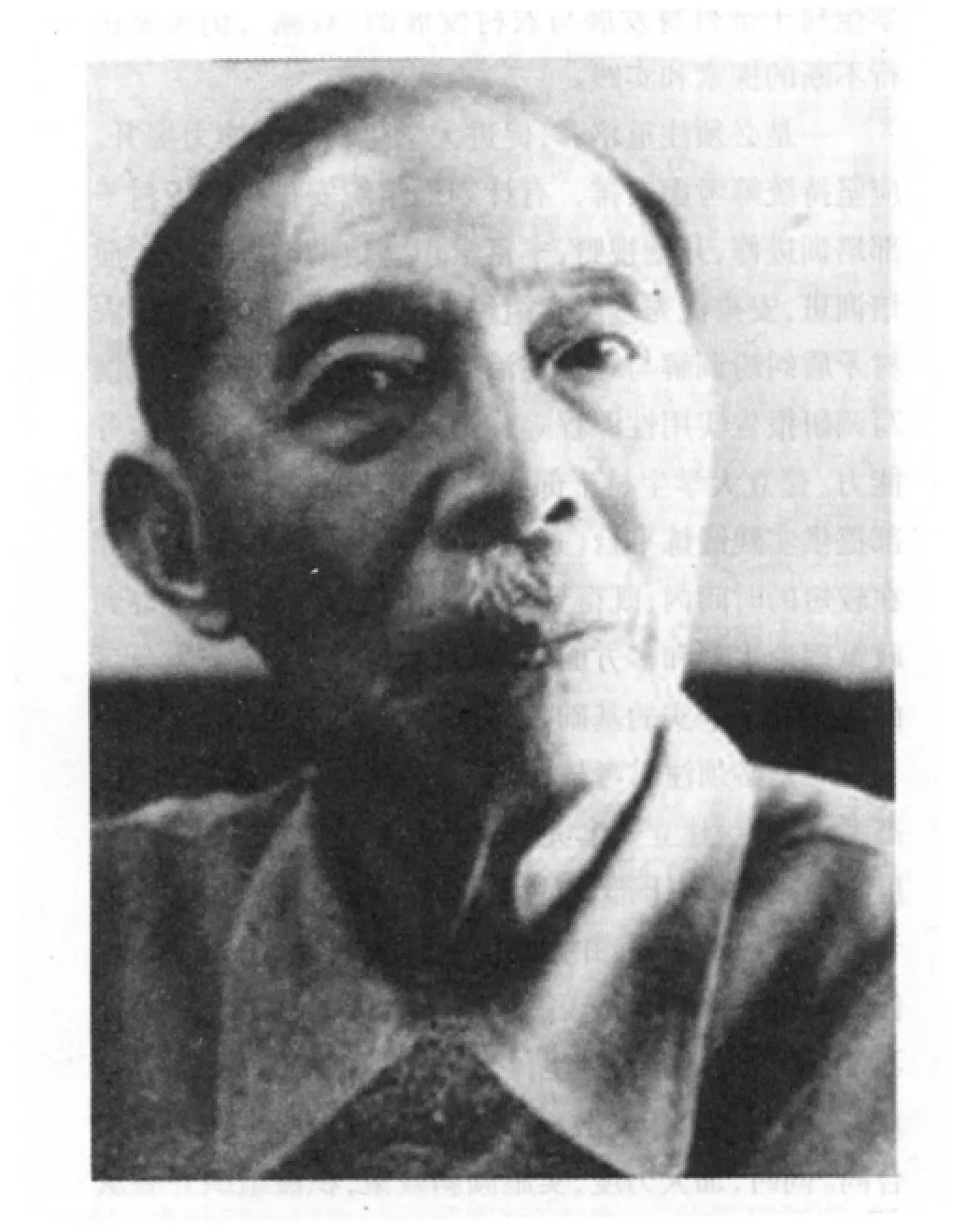

沈雁冰:文坛第一个共产党员

■文 霞

沈雁冰:文坛第一个共产党员

■文 霞

1981年,沈雁冰逝世,中央为其恢复党籍,党龄从1921年算起。

沈雁冰,笔名茅盾。1896年生于浙江省桐乡县。他不是一个职业政治家,也不是一个职业革命家,但他却与政治、与中国革命有着不可割裂的紧密联系。他是上海早期共产党组织的成员,是中国第一批共产党员,也是文坛第一个共产党员。大革命失败后,他于1928年流亡日本,与党失去了联系,但他并未忘记党,而是长期以党外人士身份从事党领导的革命文化事业,为革命事业和革命文学事业倾注了极大的热情和心血。在我们追怀这位伟大的先驱者的时候,他那种终生追随党、追求共产党主义理想的崇高精神,每每使我们肃然起敬。让我们追随他一生对党不倦追求的步伐,来了解他一些鲜为人知的故事。

积极参与建党

1913年沈雁冰考入北京大学预科,在北大预科毕业后于1916年7月27日进上海闸北宝山路旁的商务印书馆总厂编译所工作,先后任英文部和国文部编辑。1919年春夏之交,在俄国十月革命的影响下,中国爆发了声势浩大的五四爱国运动。6月5日,为声援北京爱国学生,上海工人阶级自动举行政治罢工,成为五四运动的主力军。6月10日,沈雁冰以十分兴奋的心情,参加了商务印书馆3000多职工大罢工。

五四运动后,陈独秀、李大钊、毛泽东等一批中国早期共产主义知识分子开始在中国深入传播马克思主义和启动建立无产阶级政党活动,沈雁冰是这一活动的积极参与者。1920年1月,出狱不久的陈独秀在李大钊的帮助下,由北京来到上海,与李汉俊、邵力子和商务印书馆编译所编译沈雁冰等频繁接触,经常在一起探讨社会主义和中国社会的改造问题。沈雁冰在从事新文学运动的同时,于2月在上海《东方杂志》(商务印书馆出版)上发表《俄国人民及苏维埃政府》译文,热情、公开地向民众介绍俄国十月革命和无产阶级政权的真实情况。5月,为在中国深入研究和传播马克思主义,陈独秀与李汉俊、沈玄庐、陈望道、施存统、俞秀松、邵力子等成立上海“马克思主义研究会”,沈雁冰应邀积极参加研究会的活动。随着马克思主义研究会活动的开展,他们逐渐倾向于建立一个更为严密的、以建立中国无产阶级政党为宗旨的政治组织。8月,在共产国际代表维津斯基的指导帮助下,在上海“马克思主义研究会”的基础上,诞生了中国第一个共产主义组织——上海共产主义小组(简称上海小组)。1921年初,经李汉俊介绍,沈雁冰与邵力子同时加入上海共产主义小组。5月,上海小组在闸北宝兴西里(今宝源里)沈雁冰家中召开会议,经沈雁冰介绍,其19岁的胞弟沈泽民被吸收为上海小组成员。

自上海小组成立至中国共产党正式诞生,沈雁冰为建党做了大量有益的工作。主要有:(一)参与《新青年》编辑工作。《新青年》月刊自1920年9月1日起,成为上海小组机关刊物,以宣传马克思主义为宗旨,一批早期的中国共产主义者都受到其教育和影响。沈雁冰既是《新青年》的忠实读者,又是其稿件、译文的提供者和编辑之一。(二)支持上海小组创办培养干部的“外国语学社”。1920年9月,上海小组创办外国语学社,为输送有志青年赴俄国学习作准备。同时,该社以公开办学的形式掩护上海小组准备建立中国共产党的各种活动。外国语学社欲办图书室,缺钱又缺书,沈雁冰得知后,立即捐出80银元稿费,使办图书室之事很快得以实现。(三)为上海小组的半公开理论刊物《共产党》撰稿和译文。1920年11月7日,在十月革命三周年之际,《共产党》月刊创办。在创刊号首页的短言中阐明了在中国建立共产党的主张,第一次在中国树起“共产党大旗”。沈雁冰在该刊第二期上,发表了题为“自治运动与社会革命”的评论文章,猛烈抨击当时实际上为军阀和帝国主义列强服务的所谓“省自治运动”;指出中国的前途应是走俄国十月革命的道路,进行无产阶级革命。之后,又以“P生”笔名先后在该刊上发表了七篇译文。其中有《美国共产党宣言》、《共产党的出发点》、列宁的《国家与革命》部分章节等。

中共最早的党员之一

1921年7月,中国共产党在上海成立,沈雁冰即成为我党最早的党员之一,并担任中共中央秘密联络员。中共一大后,陈独秀从广东回到上海主持中央局工作。但不久,他的住处被法租界巡捕房查抄,他本人也身陷囹圄。陈独秀被营救出狱后,中央局经常变更办公地点,与各省党组织联系很不方便。这样,中共中央就把与地方支部联络的任务交给了沈雁冰。他利用在商务印书馆担任编译,与外界书信来往较多的有利条件作掩护,负责各地中共组织与党中央的联系。各地给中共中央的信函都寄给沈雁冰,外封写他的名字,信里则写“钟英(中央谐音)女士收”。他每日汇总后及时送中央。外地中共组织派人来上海找党中央,也先来找沈雁冰,沈雁冰与来人对过暗号,问明来人的住处,就嘱其回去静候,他则将来人的姓名和住处报告中央。沈雁冰除了担任中央联络员外,还在党的教育宣传、发展党团员和培养干部等方面卓有成效地做了大量工作。1922年初,党中央派徐梅坤携带中央局书记陈独秀的亲笔介绍信,到商务印书馆与沈雁冰接洽,共同研究和开展发展党团员等工作。经过沈和徐的考察、帮助、教育和介绍,商务印书馆职工董亦湘、糜文浩、杨贤江、黄玉衡(女)等先后加入中国共产党,柳傅庆加入社会主义青年团(后转为中共党员)。此后,闸北有了第一批工人党团员。1922年7月后,沈雁冰先后担任中共上海地委执行委员、宣传委员、国民运动委员,还同向警予一起担任上海妇女运动的领导工作。1922年10月23日,共产党人和于右任先生合作,在闸北青岛路(今青云路)青云坊创办上海大学。共产党员邵力子、邓中夏、瞿秋白和陈望道,先后任副校长(代理校长)、校务长、教务长兼社会学系主任和中国文学系主任;李大钊、蔡和森、恽代英、董亦湘、杨贤江、侯绍裘、沈泽民等共产党人先后在该校担任过教学工作。由于共产党人和国民党左派在上海大学处于主导地位,该校成为培养革命人才的一所高等学府,时有“东方红色大学”之称。邓中夏到上海大学担任校务长后,沈雁冰又去这座高等学府,义务讲授《小说研究》、《希腊神话》等。开始,他“白天搞文学,晚上搞政治”。后来,党的火种点燃了遍布全国的干柴,革命运动如燎原之势,他不得不白天黑夜都从事党的政治工作。1924年4月后,根据党的决定,沈雁冰不再担任上海党组织的委员职务,着重于参加和领导反军阀的工人运动。1925年,五卅反帝运动在上海爆发。5月30日,在南京路发生租界当局残酷镇压学生、工人的惨案。沈雁冰根据党的决定,参加了6月1日开始的全市工人罢工、商人罢市、学生罢课的“三罢”斗争;6月3日,他与商务印书馆编译所同仁郑振锋等创办、主编《公理日报》,与6月4日由瞿秋白主编、创办的《热血日报》相呼应,向全市人民报道“五卅惨案”的真相和上海各界民众参加五卅斗争的情况。之后,又与共产党员董亦湘、杨贤江、丁晓光、侯绍裘等30多人,发起成立“上海教职员同志会”,号召和动员全市教职员工投身五卅运动,扩大反帝联合阵线。

1925年8月,为使革命斗争继续深入发展,党中央和上海地方兼区执委决定发动以上海商务印书馆工人为主体的印刷工人大罢工。8月下旬,根据党的指示,沈雁冰与徐梅坤、陈云(时名廖陈云)、王景云等十多人组成中共临时党团(即党组),领导发动商务印书馆工人大罢工(简称商务大罢工)。8月22日,商务大罢工开始,发行所、印刷所(3个)、编译所和总务处(简称三所一处)共3000多职工先后加入罢工行列,至8月26日,商务大罢工取得完全胜利,迫使商务印书馆资方接受了工人提出的增加工资、工人有建立工会的权利、保障女工权益等政治、经济条件。9月初,“三所一处”均成立了工会组织。在商务大罢工中,沈雁冰是中共临时党团的核心成员之一,是公开领导罢工的“罢工中央委员会”十三名委员之一;负责整理、起草《罢工宣言》和与资方谈判的《复工条件》;作为罢工工人代表之一,与资方进行面对面的谈判斗争。编译所工会组织——职工会成立时,沈雁冰是负责人之一。“商务大罢工”是五卅反帝运动的一部分,是运动后期在上海发生的具有重要影响的工人斗争。沈雁冰在其中发挥了重要作用。

曾是毛泽东的秘书

1925年10月,中共闸北部委(区委)成立,沈雁冰任闸北部委所辖的商务印书馆支部书记。同年12月,根据党的指示,沈雁冰与恽代英等组织国民党左派的上海特别市党部,与国民党右派“西山会议派”进行针锋相对的斗争。1926年1月,他们又以左派国民党员身份,出席在广州召开的国民党二大。会后,中共广东区委书记陈延年派人找到沈雁冰,说:“沈雁冰同志,你和恽代英同志都得留在广州工作。”这个决定使他感到突然,但他懂得,一个共产党员必须服从组织的决定,便问:“我的工作?”陈延年说:“你到国民党中央宣传部担任秘书。中宣部部长由汪精卫兼,他是国民政府主席,忙不过来。现由毛泽东同志代理部长,你受他的领导。”沈雁冰受命当毛泽东的秘书后,负责日常事务,住进了毛泽东在广州东山庙前西街38号的寓所,与萧楚女同屋。沈雁冰在处理好宣传部日常事务的同时,还要编辑《政治周报》,撰写政论,到学校讲演,工作很是繁忙。过了一段时间,毛泽东要秘密前往湘粤边界的韶关,去考察那里的农民运动,向国民党中央提出“因病请假两周”。2月16日,国民党中常委会议决定:在毛泽东同志因病请假两周期间,宣传部的部务由茅盾同志代理。

1926年3月18日,蒋介石策划制造了“中山舰事件”,形势发生了变化。这时上海的党组织也需要沈雁冰回上海。离粤之前,毛泽东交给沈雁冰两项任务:一是在上海办一个国民党中执会指导下的《国民日报》,替代已被右派把持的《民国日报》;二是代理原由恽代英负责的国民党中央宣传部上海交通局主任的职务。沈雁冰回上海后,还给毛泽东写信汇报过工作。

1926年4月,上海军阀当局从香港报纸报道得知,沈雁冰是“赤色分子”,多次派军警到商务印书馆编译所,寻找沈雁冰的下落并欲加以迫害。在共产党员身分公开暴露的情况下,沈雁冰离开商务印书馆,转入秘密状态继续从事革命活动。同年4月至1927年2月,他专任中共上海区委委员兼国民党委员会主任。

武汉国民政府成立后,沈雁冰又赶往汉口主编左派喉舌《民国日报》。1927年7月,风云突变、黑云压城,汪精卫公开与蒋介石合流,向共产党与革命人民亮出屠刀,沈雁冰怀着极度的苦闷离开武汉。党指示他抵南昌,但他到达九江时,去南昌的交通已阻塞,他只得折回白色恐怖笼罩的上海。就在这时,南昌起义打响了。

恢复党籍,一生的心愿

沈雁冰由于没有及时赶到南昌,便与党失去了联系。1928年7月,沈雁冰化名方宝宗,流亡日本。1930年4月5日,沈雁冰从日本回到了上海,他同鲁迅一起参加了中国左翼作家联盟,在国民党统治区开辟了另一条战线。在此期间,他创作出被瞿秋白誉为“中国第一部写实主义的长篇小说”——《子夜》以及优秀短篇小说《林家铺子》,农村三部曲《春蚕》、《秋收》、《残冬》,生动地再现了30年代中国广阔的社会生活,确立了他在中国现代文学史上的地位。当他获悉工农红军经过长征胜利到达陕北,欣喜若狂,与鲁迅共同署名写信给毛泽东、朱德。

1940年,沈雁冰受新疆军阀盛世才迫害,带着一家人从迪化回到延安,受到延安军民的热烈欢迎,毛泽东亲往他下榻处接见并宴请他,他感到温暖、幸福。沈雁冰在延安只住了5个月,接到周恩来从重庆打来的电话,请他去重庆从事文化工作。他无条件地服从党的需要,恋恋不舍地告别了延安。他怀着深厚的感情,写下了著名的散文《白杨礼赞》。在重庆,他在周恩来领导下,主编《文艺阵地》,团结进步文化人士,推动国民党统治区的救亡运动。他先后在香港、上海从事进步文化运动,直到全国解放。

新中国建立后,沈雁冰任第一任文化部长,当选为政协副主席。他主编《人民文学》、《译文》,撰写文艺评论,培植了许多文学新人。1981年3月27日,沈雁冰逝世于北京。生前,沈雁冰曾两次要求恢复党的组织关系,参加党的组织生活。但党中央认为他以党外人士的身份开展工作,对党的事业更有利,因此一直没有恢复他的党组织关系。沈雁冰临终前,他以“沈雁冰”、“茅盾”的署名,分别致信给中共中央领导同志、中国作家协会书记处。3月30日,新华社发表了沈雁冰的两封信。一封给中共中央:

耀邦同志暨中共中央:

亲爱的同志们,我自知病将不起,在这最后的时刻,我的心向着你们。为了共产主义的理想,我追求和奋斗了一生,我请求中央在我死后,以党员的标准严格审查我一生的所作所为,功过是非。如蒙追认为光荣的中国共产党员,这将是我一生的最大荣耀!

沈雁冰

一九八一年三月十四日

另一封信给中国作家协会书记处,他说:

亲爱的同志们,为了繁荣长篇小说的创作,我将我的稿费二十五万元捐献给作协,作为设立一个长篇小说文艺奖金的基金,以奖励每年最优秀的长篇小说。我自知病将不起,我衷心地祝福,愿我国社会主义文学事业繁荣昌盛。致最崇高的敬礼!

茅盾

一九八一年三月十四日

1981年3月31日,中共中央根据他的请求与一生的表现,决定恢复他的中国共产党党籍,党龄从1921年算起。4月10日,党和国家领导人、首都各界约两千多人参加了沈雁冰同志的遗体告别仪式,他安卧在松柏和鲜花丛中,身上覆盖着鲜红的中国共产党党旗。