孤岛鸟人(小说)

文丨张晓帆

孤岛鸟人(小说)

文丨张晓帆

张晓帆丨

上世纪70年代出生。热爱文字和行走,曾出版小说《看不见太阳的日出》、报告文学《后爸后妈》等。现供职于大连晚报社。

我远远地就看到成群的鸥鸟在那座小小的砣子上空盘旋。傍晚的阳光是金黄色的,令湛蓝色的天空更加通透。将军砣上灌木杂草长得足有半人高,鸟的叫声此起彼伏。

这座砣子仿佛远离尘嚣。

编导老陆

太阳岛的乡长有一个不大体面的名字,叫乔大超。县里比他级别高的领导说到他时故意叫他乔大操乔大操,但是乡里的干部就要恭恭敬敬地称他“乔乡长”了。

我到太阳岛采访海上捕捞的新闻,这是我们陆编导亲自点的题。上个月他刚刚竞聘节目编导成功,野心勃勃地要创造出一种新的新闻播报形式。我们的节目段从晚上21点开始,那可是家家户户看肥皂剧或英超意甲的黄金时间。能把家庭主妇从鼻涕一把泪一把的剧情里拉出来,把大老爷们从兵戎相见的烽火战报里拽出来可不是件容易的事儿。陆编导也知道他面临严峻的形势,虽然在竞聘会上把胸脯拍得啪啪响,可轮到玩真格的,他似乎也没有什么特别高明的招数,除了把主持人换成两个年轻时尚更像流行音乐栏目主持人的大姑娘小伙子,并且告诉他们要“说新闻”而不是“报新闻”外,再就是让我们这些记者玩命地跑。

电视台与别的单位相比,最大的好处就在于领导与记者之间的关系比较融洽,我们跟陆编导就有点没大没小,从不称呼他的职务。一般来说,我们在跟陆编导正面遭遇时叫他老陆,背后则叫他小陆。

老陆一再告诫我们,一定要改变从前坐在台里等人开车来接你出去采访的习惯,新闻是跑出来的,不是坐着等来的。所以我们一干兄弟连同一班姐妹拼了命地跑,每天一大早就从台里把机器领出来,然后到老陆那里聆听他有什么新的真知灼见,顺便把自己的采访计划跟他汇报一下。

临来太阳岛前,老陆说,当今这世界,环保问题越来越受到重视。四月正是猫了一冬的渔民捕捞的季节。他表面上让我采访渔讯,暗地里却希望我发现些类似胡捞乱捕破坏生态的新闻。谁都知道,现在批评报道好卖,老百姓已经听够了颂歌,他们也明白腐败分子根本消灭不了,而新闻媒体曝光总能给人点心理平衡。

老陆一点都不体谅我们这些跑来跑去的小记者,谁不想抓个石破天惊的揭露性报道?可得罪人啊。尤其是政府部门,你今天批评了他,指不定哪天就落到他手里,被他反打一耙子。再说,新滨市就这么大点地方,抬头不见低头见。都得罪遍了,还想不想混了?

所以,乔大超一举杯,我就直点头:“放心放心。乔乡长的功迹我一定广为传播。太阳岛这些年进步的确不小。”

说完了,我就在心里骂自己:“T M D,一点骨气都没有。”

但是乔大超却很感动,也很兴奋,市台表扬十秒钟,相当于他埋头苦干三年。

乔大超于是不顾我饭后还得坐船返回的事实,频频举杯。

几个陪同的乡干部见乡长高兴,也都高兴起来。正喝得热乎,院子里响起了炸雷一样的喊声:“乔乡长!乔乡长!”

我看到乔大超的手竟然哆嗦了一下,斟得满满的酒也洒出来了几滴。我听到他嘟囔了一句:“又来了!”

一桌子的乡领导都放下酒杯,涌到院子里了。

一个三十七八岁的渔民,黑红脸膛,头发干生生的,泛着盐的白,是被海水浸了,又遭太阳灼晒,这是这个捕鱼大岛的渔民特有的发质。

“他叫何清天,太阳岛有名的鸟人。”主管林业的曹副乡长跟我耳语。

我知道“鸟人”是当地的骂人话,意思是说这个人倔、傻,驴脾气。何清天看起来可不像鸟人,他有一副好身板,个高,肩宽,腰细。额上抬头纹很重,眉毛明显地立着:“乔乡长,鸟都回来了,可万顺这两天还派人上砣赶海,说是乡里允下的,是这么回事吗?”

乔大超的脸上出现了尴尬而忍耐的表情,他高声说:“行行,我知道了,这事让乡里出面跟他说,你就不用操心了。”

“那好吧。”鸟人何清天看起来倒容易打发,乡长一高音,他就没了脾气。

“还有,”何清天又说:“小房的门窗又让人给砸了,我得重新换,乡里能给我批俩儿钱不?”

“那是不可能的。你也知道,咱乡里财政不景气,乡干部的工资都欠着,哪有钱给你?”乔大超朝何清天睨着眼睛。

何清天垂了头,嘴唇动了几下,没整出动静。他呆呆地立在院子里,眼看着一干人回了屋子,重新坐到酒席上,重新举起杯来。

我看到他在太阳地里站了很长时间,才慢慢转过身子,往回走。

席间的气氛也沉闷起来。

“妈的,这个何清天,我非找个机会收拾他不可。你们知道吗?昨天我老婆上砣赶海,他竟然把我老婆也赶跑了!”乔大超突然一顿酒杯,拍起了桌子。

“真该收拾他,看几个破鸟,就不知道姓什么了。这几个破鸟也是,哪个地方不好抱窝,年年春天跑将军砣上!”派出所赵所长也跟着义愤填膺。

“这个何清天是做什么的?”直觉告诉我,何清天身上有故事。但是看乔乡长赵所长一干人的神情,我知道何清天肯定与乡里没搞好关系。

出乎意料的是,太阳岛的领导们似乎很愿意告诉我何清天的一切,于是我知道了有关一个渔民和几只鸟的故事……

兽医何秉义

说是五年前同一季节的一个早晨,从县上开过来的客轮刚刚在太阳岛码头上靠岸,随着黑压压大包小裹肩挑背扛的渔民人流,走出来两个一看就是大城市来的人,一老一少,老的是个福态态笑咪咪的老太太,少的是个瘦精精戴眼镜的小伙子。

这一老一少两个人不像是来岛上寻亲访友的,因为他们一下船,就从挎包里翻出一张照片,拿着照片专找在码头上干活或闲转悠的上了年纪的渔民说话。

巧了,他们碰上的第一个人就是何清天的爹,六十岁的何秉义。

在太阳岛,何秉义也算是个人物,他是兽医站的老兽医。一辈子打他手上过的牲畜不计其数。有病的医病,驴性的医性,该结的结,该骟的骟,手艺高超着。所以当他满六十岁该退下来时,兽医站一本正经地给他发了个反聘书,请他重回站里主掌生杀砍剐大权。

何秉义从这俩人手里接过照片后,昏花的老眼竟然一亮——照片上,是两只乖巧漂亮的鸟。这鸟奇怪,长了张鸭子似的嘴,长长的,扁扁的。老何的第一个念头就是这样长又扁的嘴怎么找食儿吃呢?

那俩人观察着老何头,看他眼睛发亮,立刻跟上一句:“大叔,您忆忆,这鸟您见过没?”

何秉义是见过世面的人,他一下子就听出来这俩人的口音是京城的口音。他知道,碰上有来头的人了。

何秉义点点头:“见过。”

那俩人立刻脸上放光,说话都结巴了:“大叔,您在哪儿见过?”

老何头眯上眼睛想了半天,悠悠地说:“就这里。”他用胳膊绕着码头划了一圈。“我小时候,就在这块看到过这鸟。”

那小伙子推推眼镜,迷惑地向周围睃视着。码头上又脏又乱,到处都是黑乎乎的油污,由码头通往太阳岛深处的土路烟尘四起,揽客的小货车横冲直撞。小伙子摇摇头:“这里也没有鸟啊。”

“我小时候,这里可不是这样。”何秉义肯定地说:“现在不行了,这码头修的,把鸟都吓跑啦。”他再次仔细看照片:“就是这鸟,混在海鸥群里,有二三十只,我当时还琢磨,它是个什么鸟呢?我咋不知道它的名儿?”

“隔了这么多年,你能肯定是它吗?”小伙子问。

“我小时候过年,家里给了我一万块钱,就是现在的一块钱,我花五千买了只黄嘴叫子。我爱鸟,打小就爱,所以就留心。”

一直没发话的老太太说:“老人家,你说,现在咱们这些岛子上还能有这种鸟吗?”

何秉义摇摇头:“现在的鸟可照着以前少了,也就是海鸥、白鹭什么的多一些。”

小伙子这时才说了真话:“大叔,我告诉你,这照片上的鸟叫黑脸琵鹭,你没瞅见它的喙就跟琵琶似的?所以就得了这么个名儿。”

老太太接下来说:“这种鸟现在全世界剩下的还不到六百只。我们估摸着太阳岛一带应该有这种鸟,因为它每年春天都在咱中国的东北到朝鲜这片地儿产卵繁殖,所以我们俩特意来找这鸟。”

那小伙子指着老太太说:“我们是鸟类研究所的,专门研究黑脸琵鹭。她是郝教授,我叫于翔。”

何秉义顿时肃然起敬,搓着一双手说:“欢迎欢迎。”

“既然老人家曾在这片儿看到过黑脸琵鹭,我们想请您老替我们租条船,找找这种鸟。”于翔说。

“好说好说,我的两个儿子全有船,就让他们带你们去找吧。”何秉义一拍胸脯。

……两天过去了,何秉义跟大儿子何清天陪着郝教授和于研究员转遍了太阳岛周围海域,看到了大白鹭、黑鸬鹚、海鸥、黄嘴白鹭几十种鸟,就是没有发现照片上的黑脸琵鹭。两天时间里,何家父子俩倒是听到了许多黑脸琵鹭的事儿,原来这是一种濒临灭绝的鸟,数量比大熊猫还少。它每年春天飞到中国、朝鲜繁殖,冬天到台湾越冬。它的胆子很小,特别是在产卵繁殖的时候,要是有什么东西打扰了它,它就不孵蛋了,会飞走,直到找到新的安全的地方,才肯重新交配,重新产卵。

郝教授与于研究员临走时,把照片给何家父子留了下来,并且说:“以后你们没事时,继续找这种鸟,如果找到了,国家肯定会给你们奖励的。”

何家父子真的继续寻找黑脸琵鹭,这一找就是两年。

其实在郝教授跟于研究员来的第二年,何清天就在离太阳岛足有五十海里远的将军砣上发现了一对黑脸琵鹭,但是这个有点心计的渔民没着急报告鸟类专家。他也明白非得做了窝下了蛋孵出小鸟后,这新的黑脸琵鹭繁殖地的名儿才能落在将军砣头上。

观察到第二年,黑脸琵鹭果然在将军砣上孵出了小鸟,而且由头一年的一对发展到三对。何清天这才蛮有把握地报告了北京的专家。

郝教授与于研究员再次来到太阳岛,他们很兴奋。因为何清天报告的情况如果被证实,将是濒危鸟类研究课题的重大进展,全世界首次发现了黑脸琵鹭朝鲜繁殖地以外的另一个繁殖地,而且这一繁殖地还是在中国!

两位专家再次来到太阳岛之前,何清天已经搬到将军砣上住了。砣子上没水没电,只有一间四面漏风的石头屋,他愣是在小屋里住了一个月,等来了郝教授和于研究员。

女朋友吉吉

我回到新滨市电视台的第一件事,就是坐到老陆的对面,把在太阳岛上听到的关于鸟人何清天的所有细节说出来,然后,我等着他给我下指示。

果然,老陆的眯缝眼随着我的叙述愈睁愈大,最后他一拍桌子:“这是个得奖的题材!”

我点点头,关键的话留给领导说,是当下属必须掌握的艺术。

但是老陆沉吟了一会儿又说:“这片子并不适合我们这档新闻节目。”

我早就预料到他会这样说,下一句话也是我事先想好的:“要不,给专题部?”

“不行!这么好的题材怎么能让给他们!”老陆果然很果断:“如果单纯地报新闻,就太浪费材料了。这样吧,你套拍。”

“套拍”是干电视的行话。一个题材,弄出两部片子。先走一条新闻,再走一个专题片。我感兴趣的,当然是专题片,甚至在回来的路上,我连片名都想好了,就叫《孤岛鸟人》。它应该是个充满艺术气息与思索意味的短片,我相信这个题材留给我的表现空间特别大。

我告诉老陆至少要跟拍两个月,因为黑脸琵鹭的产卵与繁殖集中在六七月份。老陆果然慷慨答应六七月份我的工作量酌减。

想到马上就能有一个得大奖的专题片在我手里诞生,我顿时有点得意忘形。我前年大学毕业后费尽周折调到这座城市,扛了一年多的摄像机,还没碰到过什么重大题材呢。我急着证明自己给吉吉看。

所以我马上打电话给吉吉:“亲爱的我回来了,晚上一起吃饭好吗?”

吉吉在电话里的声音有点懒洋洋的:“我今天晚上有应酬啊。”

我亲爱的吉吉可不是一个没有理想的女人,不但对我的要求高,对自己的要求也很高。她跟我是同行,不过她是耍笔杆子的,在新滨市发行量最大的都市报当社会新闻记者。别看她是个女孩子,却有一股天不怕地不怕的闯劲,因为写批评报道而在这座城市小有名气。她总是嘲笑我胆子不够大,总是告诉我像我们这种刚进入新闻圈子的小记者要想迅速出名必须搞批评报道。可她哪知道,电视台与报纸总归是有区别的,所谓树大招风,全市人民都盯着电视呢,更别说那些大大小小的官员们了。在电视里当一回反面角色跟在报纸上曝一下光是有着本质区别的。

我就求她:“两天没见我了,不想我吗?”

“那好吧,我把应酬辞掉。”吉吉虽然不情愿,但口气已经软下来了,她当然知道“想”的含义。

“行了,不就是一顿饭吗?他如果真心想请你,今天不成,明天还会来请。”我的醋劲并不是没有道理。女人作了记者,就算不上是“好女人”啦。白天跟男人一样到处乱跑,与各种各样的人打交道,晚上还要跟男人一样应酬,吃饭喝酒。我都不敢想象和吉吉结婚后的情景。

在我们经常约会的“不见不散”吃晚饭时,我有些心猿意马。天气暖和了,吉吉穿得少了,黑衬衫的领口露出一抹雪白的脖颈,让我闻到她的体香。我突然笑了,问她:“你闻到我身上的海腥味没有?”

吉吉抽抽鼻子:“怪不得,我刚才一见到你就觉得腥腥的。”

“不管什么人上了太阳岛,用不上半天,都一身海腥味。”我说。我想起那座面积比澳门还大一点的穷岛上,到处都晒着煮熟的海红。那里的女人,每到春天,睁开眼就煮海红,然后把海红摊到每一个能见得着阳光的地方。晒过一两个太阳后,她们用长长的铁爪挠敲打海红,直到把海红壳都敲成碎片,晒成一个个小小的硬硬的核的海红肉掉出来。然后她们两个人一组,抬着巨大的筛子筛海红,把壳儿筛下去,留下海红肉干。这些海红肉装到编织袋里,一袋袋码在院子里,等小贩子上门收购。这些年来,海红干一直在落价,每斤能卖上两元钱就很不错了。

我把这样的情景向吉吉描述了一番。城里长大的吉吉,虽然因为作记者的缘故,有机会接触底层社会,但她也想像不出几百里外的海岛上的女人有着怎样操劳的一生。

吉吉听得瞪大了眼睛,然后说:“其实太阳岛上的女人也很值得写,起码可以作一版图片报道。”

“有时间,你上岛去拍她们吧。”我说,“不是说女人最懂女人吗?”

吉吉笑了:“如果我生在岛上,我不会像她们那样生活。我会读书,改变自己的命运。如果读不成书,我也要嫁给乡长,过全岛最好的生活。”

我打了个寒颤,看着吉吉。她似笑非笑的,我不知道她的话是真是假。

与一切在大学里谈恋爱的年轻人一样,我们的爱情开始得稀里糊涂。

那时候同宿舍的哥儿们都有女朋友了,大家便替我着急。我安慰他们说,要找就找个让所有人都吃惊的。他们就说,那你干脆去追吉吉算了。

吉吉是真正的新闻科班出身,而我是学历史的。我们常常可以在校园里看到漂亮的吉吉急匆匆地走过,目不斜视,脚底生风。新闻系的女孩子,与别的专业的女孩子完全不同,她们表现得都特有社会责任感,特忧国忧民。

但是哥儿们的怂恿却激活了我的斗志,我决定无论如何都要把吉吉追到手。我记得有个作家在一本书里说,越是高傲的女孩子内心越脆弱,越容易被打动。大家之所以害怕接近她,其实是被她表面的高傲给迷惑了,所以我决定采取最直接的方式。

那是一个中午,吃饭的时候,校园里的广播像往常一样准时响起。在“校园点歌”开始之前,我说了一段话。我说:“我叫田歌,是大家都熟悉的校园广播主持人。今天,我借助这份权力,为自己谋一个小小的私利,我想告诉新闻系的吉吉,我已经爱上你了。”然后,我将刘德华的《爱你一万年》缓缓推至大音。我靠在椅背上,听到心脏怦怦怦跳得像一面山西大鼓。我想象得到坐满了大学生的食堂里像有一枚炸弹刚刚爆炸,想象得出吉吉的脸红得像一面旗帜,她把头埋在饭盆里食不知味,周围嗡嗡嗡嗡的议论声她全然没有听见……

因为我的“假公济私”,我丢了校广播站站长的职务,还受到了一次警告处分。但是我赢得了吉吉的芳心,我觉得值……

“这个何清天,将来会是悲剧下场。”吉吉的话把我从回忆中点醒。她正在飘满辣椒的大瓷碗里捞水煮鱼片。

虽然是北方人,吉吉却喜欢吃辣的,这都是因为她在南方读了4年大学。

虽然追求的初衷是争强好胜,当我真的跟她谈上时,才发现这北方女孩真不赖。吉吉聪明、热情、善良。毕业时,我们正处在如胶似漆的状态,我没法想象离开吉吉怎么生活,所以我丢了档案丢了户口跟吉吉一起跑到这座北方城市里,她应聘报社记者,我应聘电视台的记者。好在现在的人越来越不在乎那些身外物了,只要能干活儿,谁管你有没有户口?

两个人真的在一起了,却不提结婚的事了。我一没房子二没钱,根本没资格求婚。再说我们两个人眼下这种状态,也不可能承担起一个家庭。吉吉向来认为,女人最重要的是独立,有自己的事做,而且“出名要趁早”,所以她工作努力,勇往直前。她用同样的标准要求我,如果不是因为大家都知道我们的恋爱关系,而且圈里最忌讳新闻串联,她早就把自己的线索与我分享了。我得承认,在新闻敏感性上,吉吉比我强。

“什么?”吉吉的话让我有点摸不着头脑。

“你看,他只是个渔民,却明白黑脸琵鹭是世界濒危鸟种,丢家舍业地上砣子上保护。他其实跟那几只黑脸琵鹭一样,是珍稀动物,正逐渐从我们的生活里消失。他的境界,乡长之流的官僚根本理解不了,他们只想着怎么利用好手中那点职权,他们意识不到这几只黑脸琵鹭对于太阳岛的意义。如果你去采访何清天,他们一定不高兴。除非你把他们的功劳摆在前面,但是那样又不真实,也削弱了这部片子的份量。”吉吉认真地分析着。

我不得不承认她的见地远在我之上。有时候,女人的直觉比男人的理论更深刻。

她这样一说我觉得还真得好好考虑一下,如何让乡领导满意,又不失片子的深度。

“你说何清天一上砣就是四个月,很少下来?”吉吉突然笑着问我。

“听说是这样的。那砣子离太阳岛挺远,他弟弟来回给送淡水和吃的。要是赶上刮大风,他就只能干挺。”我说。

“你说,他连续那么多天不亲近他老婆,怎么熬得住?换了你,行吗?”吉吉的笑容有点鬼魅。

我这才明白她的问话的用意,不由得血脉贲张。我伸出腿去,在桌子底下勾住了她。

吉吉深深地看我一眼,她说:“你得先洗澡,我可不想闻到你满身腥气。”

乡长乔大超

六月底,我给乔大超打了个电话,告诉他我想上砣拍鸟。

果然,乔大超在电话里说:“几只破鸟,有什么好拍的?”

我用吉吉教我的话说:“咱们太阳岛能下决心保护世界濒危鸟种,证明了你这个乡长的魄力和远见,值得报道,应该让上级领导知道你做的工作。”

乔大超果然被打动了,他在电话那头沉默了一会儿。然后他说:“你不知道,何清天那个鸟人,把几只破鸟看得死死的,谁都不让上岛。”

原来是这样。乔大超是说一不二天高皇帝远的乡长,却似乎打怵与何清天打交道。看起来何清天为了鸟真的是六亲不认了。

“我自有办法说服他,只要你带我上岛。”我说服乔大超。

乔大超的家筑在一个高地上,院子里跟所有渔民家一样堆着海浮子、破渔网、海虹壳,弥漫着浓浓的海腥味。只不过,他家的房子高大一些,地上抹着水泥。乔大超的老婆长得肉滚滚的,纹着僵硬的蓝眉毛,镶着蓝眼线,还把头发弄成时髦的铁锈色。这让我相信他们的生活水准已经遥遥领先于岛民们了。

乔大超的老婆用敌视的目光打量着我,她说:“那个鸟人,不让我上砣赶海,他以为他是谁啊?”

乔大超喝斥他的老婆:“闭嘴,干你的活去!”

我干笑了几声,问乔大超:“砣上的小屋能住人吗?”

“依我看住不了人,不过何清天倒是每年夏天都在那里住,已经好几年了。”

“我想在小屋里住一宿,跟踪他的护鸟行动,行吗?”

“有什么好拍的?”乔大超斜着眼睛看我,“鸟人让住你就住。”

乔大超对我的采访明显不感兴趣。我决定刺激刺激他,于是让他在炕沿上坐好,扛起机器对准了他,我边调整镜头边问他:“请问乔乡长,乡里是什么时候在将军砣上发现黑脸琵鹭的?”

乔大超立刻老老实实得像个小学生,手脚都不知道该放在哪里了,舌头也打起了架。这是大部分人面对镜头都会犯的毛病,我们管这个叫“晕镜头”。

“是五年前的夏天,嗯,我们发现黑脸琵鹭来到太阳岛的将军砣上交配产卵。”乔大超突然说起了普通话,在说到“交配”时甚至有些扭捏,我努力克制着才没让身体因为发笑而颤抖起来。

“发现黑脸琵鹭后,乡里都采取了什么保护措施?”我继续问。

看起来,乔大超对这一问题没有准备,一时语塞。我看到他搔了搔头,这个动作令他的身体放松了许多:“我们乡的渔民何清天现在在砣上看着鸟,保护那些鸟。他不让别人上砣拣鸟蛋,还不让人上砣赶海。”乔大超似乎又想起了老婆被逐之恨,咬牙切齿起来,“他以为他是谁呀!”

我在心里说,这句话得剪掉。

乔大超磨磨蹭蹭,一会打电话喊派出所赵所长,一会打传呼叫曹副乡长,人终于都聚齐后,已经是中午了。乔大超又说,吃了饭再上砣不迟。我虽然着急,却只能顺着他。我生怕他反悔,不带我上砣了,那我的专题片大奖可就飞了。

我们的小船终于接近将军砣时,已是下午五点了,我远远地就看到,蔚蓝辽阔的大海上,成群的鸥鸟在那座小小的砣子上空盘旋。傍晚的阳光是金黄色的,令湛蓝色的天空更加通透。将军砣上灌木杂草长得足有半人高,绿意葱茏,鸟的叫声此起彼伏,这座砣子仿佛远离尘嚣。

我早已扛起摄像机,拍下逐渐驶近的画面。

小船的马达声惊动了鸥鸟,更多的鸟飞了起来,我看到砣子一侧的崖壁上有间小屋,屋里走出一个人。我想他就是何清天。

镜头里的何清天叉开双腿站着,他脸上的表情怒气冲冲的,他一定不喜欢听马达声。

果然,何清天一点面子都不给乔大超,他看都不看我就说:“黑脸琵鹭正筑巢,你们一下子上来这么多人,把鸟吓跑了谁负责?”

当着这么多人的面被何清天指责,乔大超觉得很下不来台,他也高声起来:“鸟是国家的,不是你何清天个人的,记者来采访,难道你还不让吗?”

“国家的怎么了?国家的鸟要是没有我何清天保护,会发展到这么多吗?反正在国家接手以前,不管谁上这个砣,都得问我何清天是不是时候。”何清天毫不示弱。

“再说,于研究员说了,记者采访,得有省林业局的批文,你有吗?”他头一次把脸转向我。

但是我一直扛着摄像机在拍,根本没有机会回答他的提问。

乔大超沮丧地坐到礁石上,从兜里摸出烟点上了。何清天则转身进了小屋。

我放下摄像机跟过去。我对何清天说:“我是市台的记者,我早就听说你只身护鸟五年的故事,我很佩服你,希望能为黑脸琵鹭做点事情。我拍这部片子,是为了让更多的人知道黑脸琵鹭,让更多的人关心这种濒危鸟。”

我知道能够打动何清天的,就只有黑脸琵鹭了。

“保护黑脸琵鹭需要钱,国际上有很多自然保护组织,如果他们知道咱这块有黑脸琵鹭,一定会投资保护的。”我对自己说的话并没有把握,可是眼下的情况只能硬着头皮这样说了。

何清天果然被我的话打动了,他说:“什么时候、在哪里拍,你得听我的。”

他一开口说话,我就知道这是个善良的人……

乔大超当着摄像机的面指示何清天:“我们乡领导班子很重视这项工作。”他用手划了一个圈子,把赵所长跟曹副乡长都圈在里面:“要好好保护这些鸟,它们在科学研究上意义重大,有什么困难,可以跟乡政府提出来,我们全力支持这项工作……”

我看到何清天的脸上浮现出一丝真诚的感动。

鸟人何清天

以乔大超为首的乡领导班子终于走了,我跟着何清天到黑脸琵鹭筑巢的地方查看。

何清天说,黑脸琵鹭特别机警,它们总是把巢筑在悬崖上,而且还要探出崖壁三分之一。他说这种鸟的胆子特别小,人一打扰就不孵蛋了,而且每个繁殖季节只下三枚蛋,所以这种鸟越来越少了。

我说,还有一个原因是它的嘴又长又扁,不好取食。而且它又很能吃,每天要吃六七斤的鱼。

何清天见我说得在行,对我明显热情起来。他不知道我那点可怜的知识是临时抱佛脚,从网上查出来的。不过我也看出来了,何清天一个人呆在没有水没有电的砣子上,寂寞是免不了的,能有个人陪着他跟他说说话,他还是很高兴的。

我发现,何清天现在的举动,已经不像是为了获得研究所的奖励。一见到鸟,立刻把我给忘了,他顿时变成了一个鸟类专家,满嘴专业名词,目光炯炯,透着慈祥。何清天脖子上挂着望远镜,一个兜子里揣着傻瓜相机,另一个兜子里揣着纸与笔,目不转睛地观察在砣子上盘桓的鸟,每隔两分钟就往纸上记下几行字。

他让我想起了赵本山的小品,套用一句台词就是:事情不好啊,这个渔民不玩鱼,玩起鸟来了!

何清天一边捡起细枝码到鸟巢上,一边自言自语似地说:“这个时间正是黑脸琵鹭取食的时间,我才能这样靠近它们的巢。过两天它们开始孵蛋了,我就不能太靠近了。但是那时候我会给它们喂食,黑脸琵鹭孵蛋时,体力消耗很大。而且它们的取食地离这里挺远,为了争取时间,它们有时干脆饿着。我让弟弟从码头买鲜鱼喂它们。”

“它们会吃吗?”我好奇地问。

“一开始我喂它们,至少得隔着一百米,现在,我把鱼放在十几米以外后离开,它们会走过来吃。去年新生了三只小鸟,大鸟不在时,我手里拿着鱼喂它们,它们直接就来叼了。”何清天的脸上,露出得意的笑容。

“你做这些工作,有工资吗?”我问他。

何清天摇摇头,脸色沮丧起来。

“那你为什么还要做这些事?”我关了机器,对何清天的好奇心已经超过了采访计划。

“我也不知道。说实话,我一开始指望国家能给我奖励,于研究员跟郝教授都说,谁发现了黑脸琵鹭谁就会得到重奖。可后来,我跟这些鸟处出了感情,特别是头一年来砣上的那两只琵鹭,它们每年都来,孩子已经有六个了,还带来了别的种群。每年一到春天,我就盼着它们来,它们来了,我要是不上砣,就觉得心里面慌得难受。”

“有时候我觉得自己也是一只黑脸琵鹭,飞遍了全世界可是找不到一个能安心生活的地方。我知道这种鸟早晚得死光了,恐龙不就灭绝了吗?还有大熊猫、白鳍豚,可是我不甘心这么大个地球就容不下它们!”

“这鸟多好看,多有意思。你看那公的琵鹭,追求母的的时候,在她身边跳舞,翅膀一下一下地拍着母琵鹭,要是母的也跳起舞了,公的就上去跟它交配。还有,你说奇不奇怪,一到繁殖季节,它们的脸就变成黑的了。”

我发现“交配”这个词从何清天的嘴里说出来,要比从乔大超的嘴里说出来自然多了。

何清天直起身子,站在砣子的最高点上,他面对大海,举起望远镜,指着远处天空上的一群黑点说:“黑脸琵鹭取食回来了!”

我相信他能在一群鸟中一眼就认出属于自己砣子上的黑脸琵鹭。太阳将落了,逆光站着的何清天,就像那块孤独的将军石。

我知道,何清天把脚下的砣子看成了他的领地。

晚上,我睡在何清天的小屋里。清天告诉我,上砣护鸟五年来,头一次有人在他的小屋里留宿。我听出他的话语里的感激味道。“白天还好说,我观察黑脸琵鹭,帮它们筑巢,巡视砣子,时间很快就过去了。到了晚上,实在太难熬了。要是再下个雨刮个风的,我弟弟送给养的船出不了海,我可就惨了。”何清天的话令我想起吉吉的问题。黑夜里,我的脸有点红。这一点灼热的感觉引发了我的灵感,我赶紧爬起来,把机器打开,虽然屋子里黑得伸手不见五指,可是我让何清天打开了他与外界惟一的联系——半导体。

一个小小的红色的指示灯在我的镜头里亮起来,然后是一个女音:“刚才最后一响,北京时间三点整。”

将军砣出名了

六七月间,我一共上岛三次,每次都在何清天的小屋里住上一夜,我们成了不错的朋友。何清天是很聪明的人,我第二次上岛,他就明白该怎样把机位给我留出来,怎样令镜头更有表现力。我想,如果条件允许,何清天是会做出点事情来的。

第三趟上岛拍摄时,黑脸琵鹭开始忙着做向南方迁徙的准备。一只新出生不久的小琵鹭从悬崖上掉下去,折断了翅膀。何清天给小琵鹭缝合伤口,又用蛋清拌上萄葡糖喂它。小琵鹭被救活后,却没法飞回大自然,它的父母已经走了。何清天只好把它带回太阳岛,一直奇怪何清天为什么舍家撇业上砣护鸟的岛民们纷纷跑来看这只小鸟……

老陆看到这里,拍案叫绝:“好!自然界的生灵最终走入人类世界,虽然它与人类和平相处,可不知道这是好事,还是坏事。”

我不由得佩服老陆,领导就是领导,关键时刻画龙点睛。老陆在片子的结尾坠上一句:“看着何清天和小琵鹭,我不由得陷入了人与自然的困惑中……”

老陆反复看了几遍素材带,最后说这部片子的基调很重要,你得强调何清天深刻的孤独与苦愁,要把当地政府的态度表现出来,哪怕暗示也可以。这样处理,片子铁定了会得奖。其实老陆说的我已经想过了,但是我始终下不了决心这样剪,因为我知道在太阳岛那样一个封闭的地方,一名乡长对于一个普通渔民来说意味着什么。但如今老陆把这想法提出来了,我也就没必要装好人。我于是说这样纯艺术的表现方式对何清天本人恐怕没有什么好处,老陆用诧异的目光看了我一眼,好像我是个刚参加工作的毛小子,说出了让内行人笑话的话。我这样说就是为了让人笑话,是啊,何清天会遇到什么麻烦,与我、与电视台有什么关系?

看起来,老陆明显对我不放心,在我编片子这几天,他动不动就出现在编辑室,时不时要求“从头放一遍”。

经过一个月的修修剪剪,《孤岛鸟人》总算完工了。按我的想法,应该在市台先播一次,听听各方面的意见。但是老陆认为一旦片子露了,不光太阳岛有可能来找麻烦,就是别家电视台,也可能根据片子提供的线索,拍个《鸟人何清天》什么的出来。老陆断言片子的拍摄手法并不是主要的,重要的是这个题材铁定了会得大奖,他要求我将片子封存起来。

《孤岛鸟人》拿下年度电视专题片金奖时,已是第二年的五月。在广西南宁举行的盛大颁奖晚会上,现场放映了《孤岛鸟人》。银幕上出现愈来愈近的将军砣,鸥鸟盘桓,天空湛蓝……我的电话突然响了。我听到何清天模糊的声音:“田记者,将军砣被他们承包出去了,成了养殖区,你能不能帮我呼吁一下?”

我还沉浸在获奖的巨大喜悦中,一时没能听明白何清天的话,我说:“承包好啊,承包你不是可以多挣点钱,好保护黑脸琵鹭吗?”

何清天的声音在颁奖现场巨大的嘈杂中挣命般地响起:“不是我承包,是承包给万顺了,每天都有人上岛赶海养殖,黑脸琵鹭都不敢筑巢了!”

我终于听明白他的话了,我说:“等我回去,我帮你反映!”

接下来吉吉的电话也打进来了:“祝贺你获奖!网上正在直播颁奖仪式!”

亲爱的吉吉,我终于让你为我骄傲了一把。

吉吉如约在机场等我,她穿了一件红色套头衫,像一兜火那样热烈。她把一捧花塞进我的怀里,还当众给了我一个吻,我都快被她的热情搞晕了。

我以为自己得了金奖,台里会跟吉吉一样反应热烈,可是大家一点表示都没有。上班第一天,只有老陆走过来拍拍我的肩膀:“这个月剩下的时间不多了,你还一条任务都没完成,抓紧点,不然要扣奖金的。”

我突然明白这是在电视台,哪个作新闻的没得过几个奖呢?虽然我这个奖是金奖,是全国性的金奖,可如果没有物质奖励,谁又会关心它的级别?

意识到这一点让我十分沮丧。吉吉一直梦想拿到中国新闻的最高奖,但是新滨市是个小城市,发生让全国都关注的新闻事件的机率太低。如今我拿了奖,对于吉吉来说跟她自己拿了一样高兴。她每天晚上都热烈地问我:“怎么样?你们台长没亲自表扬你一把?”或者说,“台长没跟你谈正式聘用的事?”

我无法破坏她的快乐,只好支支吾吾地应对。

何清天竟然也知道拍他的片子得了金奖。他在电话里憨厚地说:“这下是不是全世界都知道将军砣上有黑脸琵鹭,是不是马上就能有人给这些鸟投资了?”

我没法告诉他全世界并不知道他的黑脸琵鹭,我只是答应他在合适的时间里再去一次太阳岛,好“解决”一下将军砣被承包为养殖区的事。

金奖效应在一个月后慢慢显示出来,何清天隔段日子就会向我汇报一些消息。他说省林业局和市林业局都来过了,打算把这里确立为自然保护区;接下来他说有个台湾的鸟类保护组织想要投资保护,但是乡里认为,鉴于台湾与大陆的历史关系很复杂,不能随便答应他们的投资,这事不了了之了;后来他说几乎每个星期都有记者和研究人员上岛,他已经控制不住了,每次都是乡长亲自带人来,他抗议也没有用;那些人拍照片写论文,把他辛辛苦苦做出的笔记要走不少,只留下一张张借条。

后来何清天的电话渐渐少了,我却频频在报刊杂志里看到关于中国发现世界上又一处黑脸琵鹭繁殖地的报道。这些报道里,关于何清天的话一般是“据一渔民介绍”,乔大超的名字倒是频频出现,还有丁翔与郝教授。作为研究鸟类的专家,他们用许多专业名词叙述发现黑脸琵鹭繁殖地的意义及他们为保护这些濒危鸟类所做的贡献。

乔大超给我打了一个电话,他十分热情说:“田记者,我代表太阳岛乡政府感谢你,这下我可出名了,我们太阳岛也出名了。只是,你给何清天那个鸟人镜头太多了!”

看来,乔大超乡长并没有看明白自己在这部短片中的角色。

我再次对老陆心生敬佩,他太了解我国乡干部了。

何清天被解职

夏天快要过去了,我的工作一直没什么起色。像《孤岛鸟人》那样好的素材,我再也没有遇到过,每天只在老陆的率领下拍些水管爆裂路灯不亮连环车祸等鸡毛蒜皮的新闻。

我得金奖的事已经被大家淡忘了。或者,从一开始起,就只有我自我陶醉,动不动就在深夜时分拿出那个被我摩挲得锃亮的奖杯看一看,以鼓励自己日渐麻木的心。

九月,我在海边拍一个解放军战士勇救落水儿童的新闻时,突然接到了何清天的电话。即使隔着六百多里路,我仍听得出这个汉子的声音带着哭腔:“田记者,他们把我赶下岛了,琵鹭都飞光了,我没完成保护的任务,可怎么办啊?”

我吃了一惊,发生了什么事?还没到迁徙季节,黑脸琵鹭为什么会飞光了?

那个解放军战士正站在一块礁石上比划“我就是从这里跳下水的”。我急忙冲着手机说:“晚上七点我给你打过去。”

晚上,我跟何清天通了一个小时的电话。虽然何清天情绪激动,讲得东一头西一句的,但我好歹理出了这半年来在巴掌大的将军砣上发生的事情:

《孤岛鸟人》在全国电视台巡回播出后,何清天成了当地的名人,乔大超也减少了把“鸟人”挂在嘴边的次数。省林业局为保护黑脸琵鹭专门拨款一万元,令乔大超真正认识了黑脸琵鹭的价值,他开始考虑如何控制黑脸琵鹭和将军砣。他也没什么高招,找一个听话的人是最好的办法。他已经把将军砣和周围的海域一并承包给了养殖大户万顺,为了让这种承包关系名正言顺,乔大超干脆让万顺跟何清天一起当起了护鸟员。

何清天把黑脸琵鹭当成比命还重的宝贝,无法容忍别人分享护鸟的乐趣,可他拿不出理由反对乡里的决定,只好别别扭扭地同意了。好在万顺除了查看养殖收获,从不在将军砣上过多停留。这个头脑灵活的买卖人另有举措:他在太阳岛码头树起一个广告牌,上面画着两只正交颈的黑脸琵鹭,还建了一座琵鹭庄园,大厅里每天播放获金奖的电视片《孤岛鸟人》。如果有游客想看黑脸琵鹭,他就让手下人开着船驶近将军砣,游客用望远镜捕捉黑脸琵鹭飞在空中的身影,也会兴奋得大喊大叫。孤独的小屋和倔强的何清天,都成了万顺的旅游资源。他当然想把游客带到砣子上,最好能亲手摸摸这种全世界仅存六百只的鸟,摸一下起码可收费十元。可有何清天门神一样守着,他的野心只能暂时收敛起来。

将军砣之外的热闹与何清天无关,他忙得很,不光要给鸟巢做安全防护网,一如既往地驱赶一批批想要上砣拣鸟蛋的乡亲,还得应付各路新闻记者、科研人员、鸟类专家、政府官员们。何清天执拗地坚持上砣的人必须有省林业局开具的证明。何清天一次又一次地跟试图登上砣子的人瞪眼睛。何清天防贼一样盯着上来的人的脚步。何清天得罪的人太多了。所有的矛盾都积攒着,终于在八月爆发了。

受鸟类研究所委托,一群玩电影的要上砣玩出一部科教短片,内容包括专家发现黑脸琵鹭繁殖地、专家为保护黑脸琵鹭风餐露宿、黑脸琵鹭在将军砣上的幸福生活等等。为了能让电影人顺利上砣,乔大超三顾茅庐,屈尊找何清天谈话。一开始,何清天把脑袋摇得像拨浪鼓,因为八月正是黑脸琵鹭孵蛋的时间,何清天说这个时候的鸟一旦受到惊吓,就会连蛋都不孵便飞掉。他说六年前将军砣上的黑脸琵鹭只有两只,现在却有二十五只,他可不想让它们感觉新家也不安全。

乔大超最后气极败坏了:“告诉你何清天,别以为你护了几年鸟就是有功人,如果我不让你护鸟你就护不成!”

何秉义先软了,劝儿子向古人学习。他说:“清天啊,自古以来,要做大事就要能屈能伸,你现在是做大事,能不经历磨难吗?”

何清天想了一宿,想明白了一件事:这些年来,没有护鸟工资,没有人理解和支持,都可以忍受。可如果护不成鸟,如果不能每年春天看着黑脸琵鹭一只只飞回来,看着一对对的黑脸琵鹭筑巢、跳舞,然后交配、产卵,如果没了这一乐趣,活着便没什么意义了。现在,是他求乔大超允许他护鸟,而不是乔大超求他让他护鸟。

何清天答应了摄影组上砣的要求。何清天只提出了一个条件:摄影组必须在指定的范围内拍摄。

可是摄影组不是平面记者,也不电视记者,他们拍的是电影,一启动至少得四个人,导演、摄影师、场记和剧务。再加上摄像机、发电机、电线、话筒、编辑机,小小的将军砣一下子塞得满满当当。

这还仅仅是个开始,活干起来了,何清天才明白,敢情电影是这么拍出来的:十几分钟的短片,得拍几百分钟的素材。光是一个专家与鸟群在一起的镜头,导演就喊了三次停。

何清天委屈地说,专家是人,可以听导演的话一遍遍走场,可我的鸟不是演员,凭什么让它们飞了一遍又一遍?更何况它们正孵着蛋!

何清天憋了十天,到第十一天,他终于忍不住了,跟导演大吵起来。何清天不知道,这十天来,导演也在忍耐他。导演走南闯北,哪个地方不把他们当爷伺候着?就这个鸟人何清天,一天到晚盯贼一样盯着他们,这也不让那也不许,大大阻碍了拍摄的进度。

当天晚上,何清天接到通知:他所租住的看海小屋转租给万顺了,他必须马上搬走。

何清天突然发现,自己在砣子上已经成了多余的人。小屋里放满了拍摄器材,砣子上遍布电线,就连黑脸琵鹭的鸟巢旁,也布下了黑乎乎的扩音器。

那是个黄昏,何清天坐在小屋的土炕上,看着窗外一如既往蓝着的大海和天空。鹭鸟一声声叫着,这是他早已熟悉了的叫声,他听得出它们是吃饱了还是仍饿着。他想应该再到崖边巡视一圈,半导体说这两天有大风,黑脸琵鹭又总是把巢筑得探出崖体三分之一,它们的警惕性真高啊。何清天想这种鸟儿一定是吃足了人类给它们的苦头,才有这么强的自我保护意识。可自我保护意识再强,也抵不过人类的力量。

何清天哭了,眼泪一颗颗顺着粗糙的脸流下来。何清天知道这一去,恐怕再也回不来了。何清天觉得胸口就像被什么沉重的东西压着,压得他喘不过气来。

何清天突然想到了那只一直被他养着的小琵鹭,今年春天,它的父母一回来,何清天就把它放飞了。可是它不认识自己的父母,它的父母也不认识它们的儿子。何清天叫它鹭鹭,鹭鹭认得何清天,它不害怕何清天,因此也不害怕所有两条腿的人,这为摄制组拍摄黑脸琵鹭的特写镜头提供了方便。

何清天听到马达的声音,他知道弟弟驾着船来接他了。何清天很想最后看一眼鹭鹭,可是鹭鹭取食去了。它们取食的地方很远很远,而它们又需要不停地吃,所以也就不停地飞来飞去。何清天想鸟跟人一样,活得都不易啊。

何秉义站在太阳岛码头等待两个儿子。何清天见了何秉义,再也忍不住,爷俩儿在码头上抱头哭起来。

这几年来,何清天的老婆已经习惯了每年夏天一个人忙了家里忙海上。这个季节,别人家的男人每天都要出海捕鱼,可何清天回到家里后,只呆呆地坐着,摆弄他的望远镜和护鸟记录。老婆知道他的魂丢了。话又说回来,就是何清天想干点什么也不成,家里的船早卖了,儿子的学费都是何秉义拿的,何清天根本不琢磨如何赚钱养家。

只坐了一个上午,何清天就坐不住了,开了弟弟的船朝将军砣驶去。

何清天从望远镜里看着摄影组在砣子上的一举一动,一边流着泪。

何清天天天驾着船围着将军砣转圈子。第三天,何清天突然被太阳岛派出所叫去问话。摄影组来报案了,布在砣上的一百多米电线丢了,怀疑是何清天干的。何清天指天跺地地发誓,赵所长漠漠地听着,最后说:“这样吧,电影拍完前,你不要离开太阳岛,也不要再到海上转悠!”

吉吉说的对,何清天是个悲剧人物!

吉吉惹麻烦

第二天,我把我跟何清天所通电话的内容告诉了吉吉。吉吉一开始还笑嘻嘻地听着,听着听着,她的眼睛愈睁愈大,看着她的表情,我突然后悔了:我不应该把何清天眼下的处境告诉吉吉,告诉一心想抓大稿子写爆炸性新闻的吉吉。

果然,我的话音刚落,吉吉就说:“把何清天的联系方式给我!”

我说:“这事儿你管不了!”

吉吉说:“你难道没意识到这是个绝佳的新闻吗?”

我硬着头皮说:“我没觉得这事有什么意思。”

“没有意思?”吉吉很气愤:“这要比你那个《孤岛鸟人》更有意义!你那是给小资们看的自我陶醉的理想主义,而我写出来的,将是最深刻的现实主义!我们的社会就这么可笑,何清天视鸟如命,舍家撇业,可等待他的只有孤独,没人理解他,更没有人支持他!”

“你打算去太阳岛吗?”我傻乎乎地问。

“对!”吉吉说。她把小脸扬起来,脸上满是圣洁的光辉。我几乎可以想象到,当高大的黑红脸膛的何清天向吉吉诉说自己的遭遇时,他粗糙的泪水会一直流到吉吉的内心深处,吉吉注定了要笔走偏锋。

“我只有一个建议,你必须同时采访乔乡长和派出所赵所长。如果有必要,你还得采访摄影组。”我挣扎着说。

而吉吉已经开始给港口打电话,询问明天开往太阳岛的船几点出发了。

我预感到吉吉要给自己惹麻烦,也给何清天惹麻烦。可阻止她是不可能的。

吉吉坐船去太阳岛的第二天,我被老陆派到北京采访网吧大火烧死二十四名大学生的新闻。昏天黑地的两天过去后,我终于在临回新滨市之前,在机场给吉吉打了个电话。我想问问她采访的情况,想告诉她稿子别急着发,我帮她看过后再发也不迟。

但是吉吉在电话里说:“稿子已经见报了。”

我的头立刻嗡地一声变大了,傻了半天,我才问吉吉:“多大篇幅?”

“两个版。”吉吉说:“我第一次一个人写两个版的报道!”

吉吉越兴奋 ,我就知道问题越严重。

广播里开始通知登机,我急忙挂掉了电话。整个飞行的过程里,我一直在想,吉吉有没有采访乔乡长和赵所长?两天的采访时间,吉吉要在路上消耗大部分的时间,我已经不指望她能采访摄影组,如果她采访了乔乡长和赵所长,总还不至于写一篇一边倒的稿子。

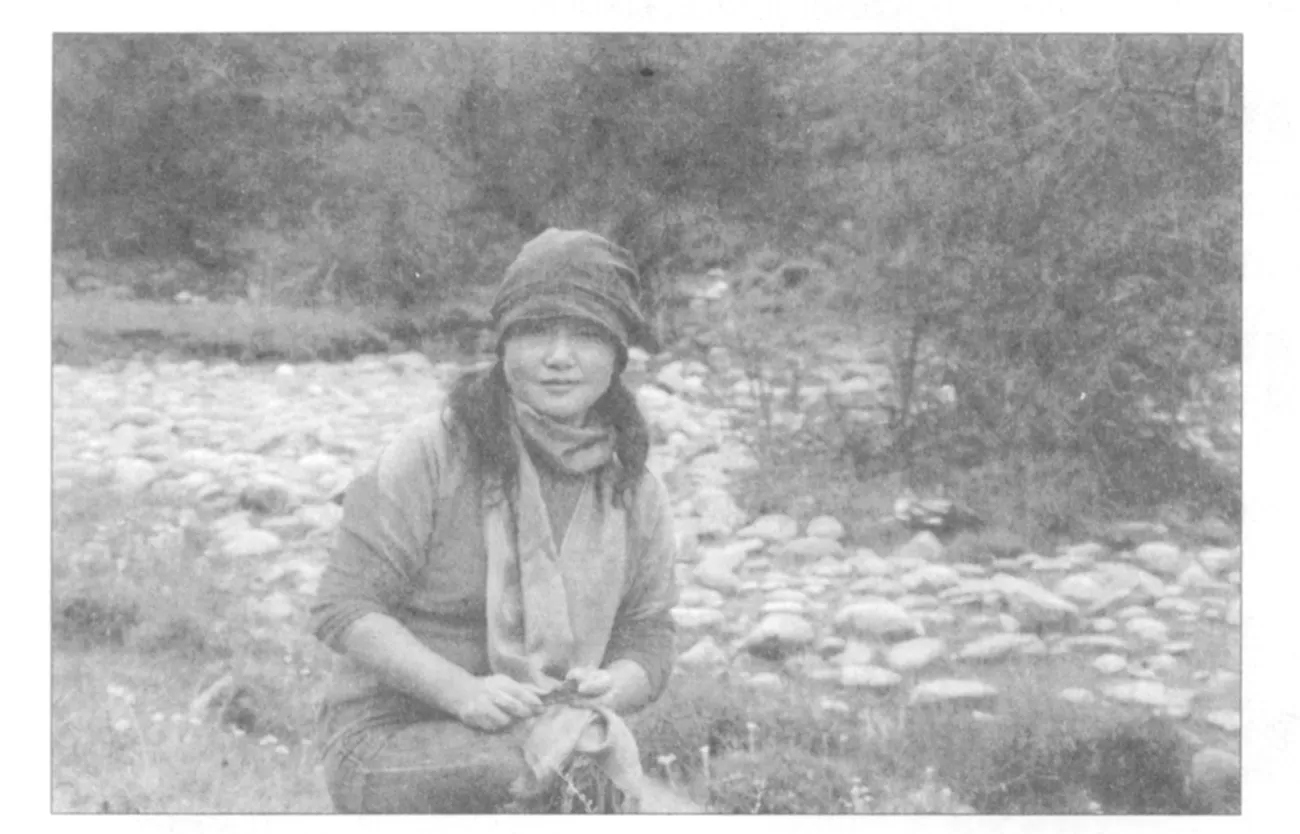

我一下飞机就买了当天的都市报,在第二版第三版,我果然看到了黑色的通栏标题,何清天哭叽叽地指着远处的将军砣,那样子好像在说:“我多么渴望回到砣上护鸟啊。”

一瞬间,我为女朋友的能干而骄傲。一个女孩子,单枪匹马跑到那么远的海岛上,容易吗?更何况她在这么短的时间里写出了这么多字,还拍出了这么好的照片。我得承认这张照片把何清天的神态抓得很好。

只是接下来,在我看完整篇报道后,我的这点骄傲完全消失了:吉吉犯了新闻采访的大忌。她完全站在同情何清天的角度上,把一个渔民几年来孤身护鸟,却遭到乡领导阻挠、养殖大户破坏的过程写得一波三折,她批评专家和摄制组无视黑脸琵鹭的生活习性,为了完成自己的目的破坏鸟的生存环境。报道很感人,文字也很犀利,读起来很过瘾。可这是批评报道,被批评的人注定了不高兴啊,我的吉吉。

我知道新滨市的都市报到达太阳岛至少需要两天时间,或许,今明两天吉吉还可以过太平日子。

事实证明我低估了太阳岛的通讯水平,因为就在见报当天上午,乔大超在新滨市的种种关系网就已经把报纸传真到太阳岛乡政府了。乔大超看了报道后完全懵了,他不知道从哪里冒出来个吉吉,也不明白新闻记者怎么可能不先到乡政府报到就跑到一个渔民家里,更不明白这个吉吉为什么要替何清天说话,把自己树成乡政府、摄制组,乃至鸟类专家的敌人。半个小时后,他清醒了,很快发现了报道的破绽:通篇全是何清天的一面之辞,吉吉给他们留下了极大的反击空间。于是,乔大超首先以太阳岛乡政府的名义给县委宣传部打报告,称都市报的报道严重失实;然后把曹副乡长、赵所长、万顺全都召集到乡政府,商量反击对策;之后,他把报道分别传真给摄影组和专家们。

于是,都市报社的领导先后接到太阳县委宣传部、摄制组、鸟类专家的抗议书,然后新滨市委宣传部也打电话来过问此事。当天下午,太阳岛乡政府传来了关于报道八大失实处及要求登报道歉并恢复相关人员名誉的文件。吉吉一次又一次被报社领导叫去问话,在听了吉吉关于采访过程的描述后,社长长叹一声:“吉吉啊,你的初衷很好,何清天也值得同情,可你的确给我惹大麻烦了。”

第二天,社长亲自动身乘船去太阳县。县委宣传部、太阳岛乡政府、报社三方领导郑重会晤。好在,吃了喝了之后,这件事总算被暂时按下。

而何清天,毫无疑问,永远不会再有出头之日了。

吉吉跟我分手了

一个月后,乔大超率领乡领导来新滨市参加秋季渔业产品展示会。他特别打电话给我:“你认不认识都市报的吉吉?”

我犹豫了一下回答他:“认识。”

“你能不能让我见见她?”

我想了半天,这件事对吉吉打击挺大,报社为此扣了吉吉一个月的奖金。在社领导的眼里,她已经由一个能冲能杀能打硬仗的记者降低为采访原则都不懂的新手。

“好吧,我来做个和事佬。”我说。

吉吉跟我去赴宴前,并不知道自己要见的是什么人,我也没告诉乔大超吉吉会出现,我只说带女朋友一同过来。

但是吉吉与乔大超一见面,我就知道了她对他的反感。虽然我只介绍说这是一位乡长,没有挑明他是太阳岛的乡长,可是吉吉讨厌他。乔大超的浅薄与无知全写在脸上,头脑空空却感觉良好,吉吉的美丽与高傲让他看直了眼,他愈发管不住自己的舌头,明知道是我的女朋友也要笨拙地油腔滑调几句,似乎能过过嘴瘾就占着了莫大的便宜。

我硬着头皮在他们之间周旋,我拼命灌乔大超,我想只有把他给灌醉了,一些话才能够说出口来。吉吉几次提醒我没有必要跟这些人如此拼酒,她哪知道我用心良苦?

终于,乔大超舌头硬了,他眼巴巴地瞅着吉吉,翻来覆去地说:“你们城里人真是幸福啊,田歌你真是幸福啊,我要是有这么漂亮的女朋友就是杀了我也行啊。”

乔大超的话令我想起他肉滚滚纹着蓝眉毛蓝眼圈的老婆。我突然有点同情乔大超了,他或许并不是真的就与何清天水火不容,他只不过是太浮浅太自以为是太把自己当领导了。

吉吉看我根本不理她一次次的提醒,干脆明确表示要先“撤”。

我拉住她的手,然后举起酒杯,对乔大超说:“你还记得前天打电话告诉我说最想见的人是谁吗?”

乔大超愣了,他努力地皱起眉头,摆出一副思考的样子。可是我知道,眼下他的脑袋里除了酒精没有别的。

我接着说:“所谓解铃还需系铃人,何清天是个傻子,咱们可不是傻子,对吧。”

乔大超直勾勾地看着我,拼命点头。

“要是你同意我的话,咱们就干了这杯酒。”我一饮而尽。

乔大超不明所以,但他也一饮而尽了。

“我的女朋友吉吉,她一心想写个大新闻,她没有错。你乔乡长一心想当个好父母官,你也没有错。”我的舌头也硬了,“你不是最想知道是谁写的那篇报道吗?就是她,吉吉。”

我把吉吉郑重地亮出来。

乔大超愣了,然后,他的脸上竟然露出腼腆的笑容:“吉吉小姐,我今天晚上没说什么错话吧。”

吉吉也愣了,她看看我,又看看乔大超。她咬了咬嘴唇,什么也没说。

“何清天,他是个大傻逼!”乔大超突然大声地说:“你怎么会替他说话!像你这么漂亮娇贵的姑娘,你怎么会替那个鸟人说话!”乔大超一副痛心疾首的样子。

他举起酒瓶子,把吉吉的酒杯斟满,他说:“来来来,让何清天见鬼去吧,咱们是不打不成交,你和田歌再去太阳岛,我款待!”

我心中的一块石头落了地。

可是我没想到,吉吉她举起乔大超给她斟满的那杯酒,慢慢地一滴不剩全倒在了我的脑袋上。然后,她在满桌子人眼巴巴的目光中,高傲地昂起脖子,走了……

我那么辛苦地从别的城市追到新滨市,可是吉吉还是跟我分手了。她说,你比乔大超和赵所长更令人恶心。她说何清天只是一个渔民,可他明白自己为什么活着。她说你这一辈子就配扛着机器在街头巷尾转悠,拍些三条腿的猪两条腿的蛤蟆,发条新闻就乐得屁颠屁颠的,发不出来就丧着个脸。最后她说你当初追我的劲头都哪去了?

责任编辑丨孙俊志