角色预期、人生任务与生命周期:理解农村婆媳关系的框架

王德福

角色预期、人生任务与生命周期:理解农村婆媳关系的框架

王德福

豫东农村的婆媳关系状况呈现出与年龄相关的类型分化,60—40类型的婆媳关系较紧张,50—30类型的婆媳关系较温和。分析表明,不同年龄段的妇女对自己在家庭中的角色预期不同,在人生任务的压力下,其对处于不同生命周期的家庭成员形成强工具性色彩的评价和互动逻辑,三种因素共同型塑了当下农村婆媳关系的样态,构成了理解婆媳关系的新框架。

婆媳关系;角色预期;人生任务;生命周期

一、问题的提出

目前,学者关于农村婆媳关系的研究都试图解释这样一个问题:婆媳冲突的原因到底是什么?一个主要的解释框架是权力(或资源)竞争,费孝通在《生育制度》“父母的权力”一节提出了“女性情结”的概念,并指出“婆媳冲突很可能是女性情结的社会根基”[1]512,认为二者之间存在权力关系。后来的研究基本没有突破这一框架,比如,李博柏采用冲突论的理论框架,指出婆媳之争就是有限权力的争夺。[2]笑冬认为婆媳关系矛盾的实质就是“竞争和控制养老资源”,他还观察到了媳妇在家庭资源控制权转移中的优势地位。[3]郭秀娟也将婆媳双方对家庭财政大权的争夺作为双方关系不和的“罪魁祸首”。[4]从权力(或资源)竞争的角度解释婆媳冲突固然有一定的解释力,但也自然地会引出另一个问题:为什么会发生权力争夺?对此,有学者援引弗洛伊德的“同性相斥”理论,认为这是天然的[5],有学者认为这是父权制社会的产物[2],还有学者认为这是出于养老的理性考量[3]。

这些解释存在一个共同的缺陷,就是将婆媳关系从其嵌入的具体的生活情境和社会场域中抽离出来,作了简单化的处理,变成一种“宿命”的论调。

笔者在农村调研中发现,当下的婆媳关系样态并非“冲突”可以完全概括,而是不同年龄段的婆媳关系表现出一定的差异。笔者观察到的婆媳关系大致可以分为两种类型,形成这两种关系类型的原因,也不能仅仅用权力(资源)竞争来解释,笔者将提出一个“角色预期——人生任务——生命周期”的框架,以此展现婆媳关系形态与时代变迁及其生活场域的关联。

笔者于2010年5月赴豫东 Y村,运用个人深度访谈、参与式观察等方法对当地农村婆媳关系进行了调研。Y村共260多户,1160人,耕地面积1670亩,主要粮食作物为小麦,亩产千斤左右,此外还种植有玉米、花生和大豆,棉花曾经是支柱型的经济作物,但随着外出务工人员增多,现在种植面积已大为减少。该村农民大规模外出务工出现比较晚,2003年后才陆续增多,目前常年在外打工的约150人,还有许多人属于季节性务工。目前,80%的农户依靠务工和务农两项收入,家庭平均年收入1—2万元。

二、婆媳关系的两种类型

Y村的婆婆对当下婆媳关系的评价呈现出非常有趣的分化:六七十岁的婆婆普遍对儿媳不满;而五十岁左右的婆婆的态度则要温和得多,在他们看来,儿媳就像家里的客人一样,春节期间短暂相处,婆婆们以礼相待,双方大多能够相安无事。

上述分化在婆媳关系状况中也得到了体现。六七十岁的婆婆目前绝大多数单独居住在老房子里,由于丧失劳动能力,他们的生活几乎完全依靠儿子儿媳来供养。调查表明,他们获得的物质赡养状况并不好,仅够维持最低生存水平。

案例一:ZXH,75岁,患脑血栓后遗症,行走不便,2子,目前独居于上世纪50年代建的土坯房中,自己蒸不了馒头,两个儿媳经常以事务繁忙为由拒绝给老人做饭,老人因此经常挨饿。“幸亏有卖馒头的,有时候还能买着吃,不过我没多少钱,不能总是买。”儿媳还常常当面或背后责骂老人。

案例二:GX L,69岁,患有心脏病、哮喘病,3子,目前与老伴住在上世纪70年代建的老房子中。老人今年4月份心脏病发作,住院半个月,3个儿媳无一人去探望,医药费部分由女儿解决,部分自付。出院回家路上,遇到二儿媳,二儿媳装作不认识,一句话都没说。

上述两个案例非常典型地反映了老年婆婆们的遭遇,正如王冬梅在河北农村发现的,“虐婆”现象开始出现[6],甚至愈演愈烈。而 GX L老人因为儿媳根本不理睬她,竟被村中老人公认为“最享福”的婆婆:不理睬正好免受责骂之辱!

相比之下,五十岁左右的中年婆婆遭遇要好得多,他们依然年富力强,无需赡养,且与儿媳相处时间不多,双方发生直接冲突的机会很少。他们现在面临的主要问题是,在儿媳外出打工后,要照顾孙儿辈,管理庄稼。

分析婆媳关系状况的分化,可以发现年龄因素在其中起到了关键作用。六七十岁的老年婆婆面对的是40岁左右的儿媳,50岁左右的中年婆婆面对的是二三十岁的年轻媳妇,前者关系紧张,后者相对温和,婆媳关系分化成两种类型,即60—40类型与 50—30类型。60—40类型,指的是60岁以上的婆婆与40岁左右的媳妇。而50—30类型,指的是50岁左右的婆婆与二三十岁的媳妇。

60—40类型中的婆婆大多出生于新中国成立之前,普遍没有接受多少文化教育,识字水平低,多数有3个及以上的儿子,目前他们基本丧失劳动能力。这个类型中的媳妇出生于上世纪六七十年代,多数接受了若干年的基础教育,多数育有一子一女,目前孩子多已成人,面临着沉重的人生任务压力。

50—30类型中的婆婆出生于上世纪五六十年代,接受的文化教育较少,多数育有1—2个儿子,刚开始做婆婆。这个类型中的媳妇出生于上世纪80年代,绝大多数接受了初中及以上的文化程度教育,后来外出打工,成家后仍然在外打工,多数育有1—2个子女,目前子女尚为年幼。

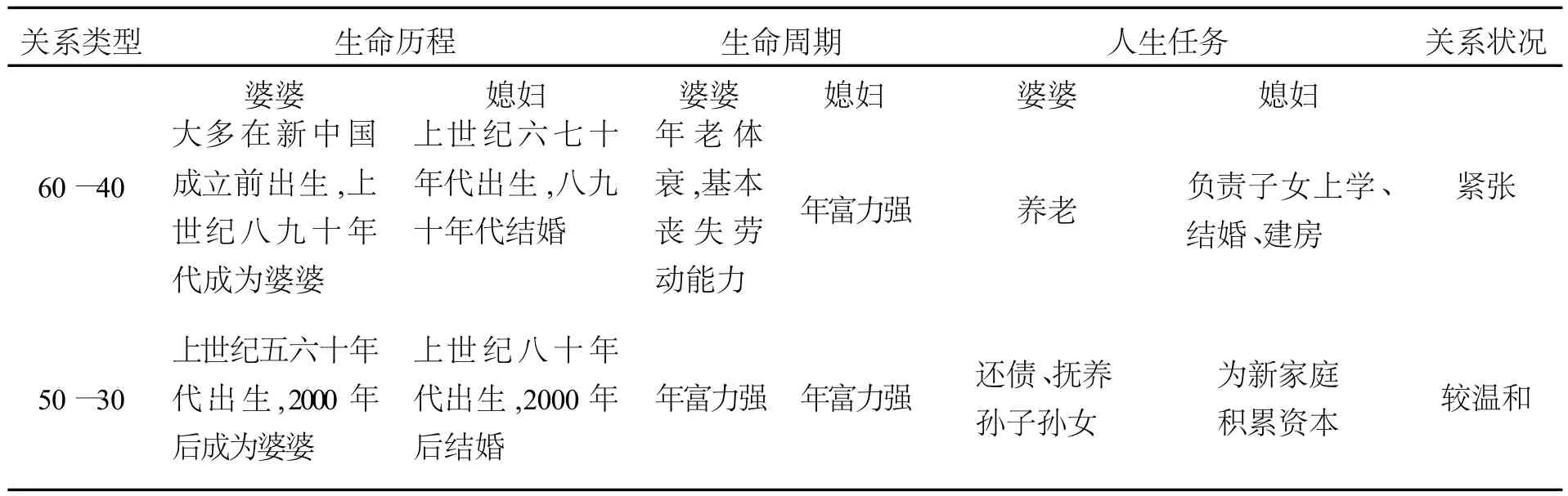

我们可以将这两种类型的婆媳的特点总结如下:

表1 两种关系类型的婆媳特点

三、两种类型婆媳关系的形成原因

我们看到,不同年龄的婆媳分别经历了不同的时代,处于生命周期的不同阶段,面临着不同的人生任务。下面,我们详细分析这三个层面的因素是如何影响到他们对彼此关系的处理的。

1.生命历程:大时代型塑的角色预期

人的生命历程是在特定的时代和社会环境中展开的,人的社会化就是社会用自己的规范、价值等将一个生物人型塑为社会人的过程,因此时代和社会环境的变迁必然在每代人身上刻下不同的烙印。妇女生命历程的不同,也形成了他们不同的角色预期。

新中国成立前,封建伦理道德对妇女有特别严格的规约,作为媳妇,不仅要恪守“夫为妻纲”的妇道,还要同时接受婆婆的约束。《女诫》规定,“姑云不尔而是,固宜从令,姑云尔而非,犹宜从命,勿得违戾。”就是说要绝对地服从婆婆,唯命是从。媳妇的职责,就是侍奉公婆。[7]现在60岁以上的老人,他们在少女时代耳闻目睹的都是如何做一个孝顺公婆的好媳妇,他们亲眼见证了自己的母亲几十年里忍辱负重终于从媳妇熬成婆婆,他们知道自己将来也要走这一条路。“找个好婆家、有个好归属一向是父母对女儿未来的期望,而女孩也就在这种氛围里形成了对未来婆家归属的意识和想象,形成了对自己未来生活的想象。”[8]

新中国成立后,妇女解放作为革命话语的一部分开始进入农村,特别是集体化以后,女性开始作为劳动力参与到农业生产中来,这在以前是不可想象的。①豫东农村曾有禁忌:打场时女性不得入场。这一禁忌据说即使在集体化时代都一直坚持。而在集体化之前,女性是不能参与农业生产的。在解放话语中,女性不再是男性的附属,而是作为独立的个体被重塑。这一时期成长起来的女性(现在40—60岁之间的中年妇女),对自己在家庭内的角色预期已经完全不同于传统年代,他们跟男人一样,要为家庭负起责任来。在家庭内,婆婆的权威受到挑战,解放话语要打破父权和夫权,依附其上的婆婆的权力也逐步瓦解。媳妇开始敢于同婆婆谈判,伸张自己的权利。但是由于这一时期的媳妇仍深受传统观念的影响,而且“集体主义和主流意识形态,不仅倡导尊老爱幼、孝敬父母的传统美德,而且集体有能力通过政治、经济措施来贯彻这种美德”[9],所以,他们对婆婆依然是孝顺的。

分田到户后,家庭重新成为基本的生产生活单位,家庭经营的成功与否完全取决于夫妻双方的努力程度。经过集体化时代的洗礼,妇女参与家庭决策的意识已经觉醒,并且具备了正当性,无论是农业生产还是生活消费,妇女都积极发表意见,甚至不惜与丈夫发生争执。②村民说,20世纪80年代夫妻吵架特别多,我们认为这可以作为夫妻关系中妇女地位上升的标志:妇女开始自觉地与丈夫发生争论,而不是完全地服从,尽管最终的结果不一定是妇女胜出。这一时期出生的女性,生长在一个父母共同努力操持家业的氛围中,在这个家庭里,母亲与父亲的地位几乎是平等的。他们从小就接受现代的学校教育,并在中学毕业后外出打工,接触到了外面的世界。这一代人更关注自我,更崇尚城市所代表的那种现代的生活观念和生活方式,他们比上一代女性的视野更开阔,也更缺少对家庭对父母的责任感。正如阎云翔所说,这些年轻人“对浪漫爱情与夫妻亲密关系的重视,这符合的是个人而不是家庭的利益”。[10]250

总体来看,60岁以上的婆婆们接受过传统伦理的濡染,他们对自己的角色定位是做好媳妇然后熬成婆婆,等待晚年享受媳妇的孝敬;然而他们面对的40岁的媳妇的社会化过程已然改变,这一代媳妇对自己的角色定位是要在家庭发展中起到与男人相当的作用,他们不甘于只在家里做家务伺候老人,而是要积极介入生产事务中,由此导致60—40类型中婆媳之间的角色冲突。50岁左右的妇女也对自己在家庭中的角色有更高的期许,但对“婆婆”这一角色的期待已经不像上一辈人那样高,而且他们还没到养老的时候,对媳妇的要求也不高;他们面对的二三十岁的媳妇们,其角色定位更倾向于在自己的核心家庭里享受生活,对大家庭更少责任感,这种类型中婆婆对媳妇较少期待,媳妇对婆婆却有所求,而这又契合婆婆们对自己的角色定位——为家庭发展负责,所以二者之间并没有显化的角色冲突。但是因为对“家庭”的理解和期待不同,这又构成了二者潜藏的冲突的基础。

2.人生任务:社会压力下的行为逻辑

在豫东农村,为儿子建房娶妻被视为父母必须完成的任务,如果这个任务没有完成或者完成得不好,父母就会被评价为“没材料”、“没成色”。“人生任务”已经不仅仅作为一种客观的压力,更内化为农民人生意义的重要组成部分,深刻影响到其当下的行为逻辑,以及对未来的预期。

对于60岁以上的老年人来说,他们早已经完成了自己的人生任务。他们这一代普遍多子,每个儿子都要建房娶妻,尽管当时彩礼和建房的费用同现在相比微不足道,但由于儿子多,农业生产水平又比较低,家庭收入有限,因此对一个家庭来说这仍是一个很大的负担。往往是父母为所有儿子建房娶妻之后,已经倾尽所有,而自己又年老体弱,不能再为子女贡献多少力量了。①比如一位74岁的老人,有3个儿子,大儿子1981年结婚,最小的儿子1995年结婚,历时近15年,到他完成任务的时候已经是60岁的老人了。因此他们普遍认为自己现在“没用”了,即老人们的自我评价是参照对子女的工具性价值的大小来衡量的,这实际上导致他们很容易地接受了自己目前的遭遇:既然已经没用了,就活该“受着”。他们理解子女目前承受着的完成人生任务的压力,因此对其孝顺的要求很简单,“管吃管喝,不给气受就行了”。

40岁左右的妇女正面临着完成人生任务的压力。现在,结婚时女方普遍要求建楼房,其造价约在8—10万元。彩礼的要价普遍为一万元以上,男方还要负责购买所有的家具和电器。此外,婚礼的费用也越来越高昂,车队、酒席等各项费用加起来将近一万元。全部算下来,为儿子娶媳妇成本大概在15万左右。如果仅靠农业生产,根本无法应付,因此目前四五十岁左右的农民普遍外出打工,他们的压力可想而知。因此,40岁的媳妇们全部精力都放在如何精打细算,开源节流,积攒完成任务的资本上,对家庭内的资源分配更加谨慎、精细,对家庭事务的运作就更显理性和功利。在这样的家庭内,已经丧失劳动能力的老人就成了“没用”的角色,他们不能为这个家庭再贡献任何物质资源,相反却是家庭的“负担”,以至于不得不在有限的资源中为他们分配一些剩余,而这样的分配在人生任务的巨大压力下就显得特别珍贵和敏感,因此很容易引发婆媳矛盾。

对于50岁左右的妇女来说,他们刚刚完成自己的人生任务,为此耗尽了前半生的积蓄,并且多数欠下了巨额的债务②村民说,因为儿子结婚而欠债的人家能占到80%。,而在当地的规则中,这笔债务要由他们自己来偿还。此外,这一代人现在还面临一个新情况,他们的儿子儿媳都是很早就外出务工,结婚后也很少愿意留在家里务农,而是选择夫妻继续外出打工,这样,他们就要为儿子的家庭承担两个任务:一是照管其土地,二是照看其孩子。而普遍的情况是,外出打工的子女很少为此给父母汇钱。③用村民的话说就是“好的会给点钱”,但“好的”其实并不多。

二三十岁的媳妇正享受着人生的黄金时期,距离他们的人生任务尚早,他们更愿意到外面享受自己的二人世界和城市生活,将孩子放在公婆那里也减去了一个负担,“男女之间的夫妻感情越来越受到鼓励,而家庭的意义和责任感却越来越被消解。”[11]75在目前的婚姻市场上,他们占据着优势,因此面对公婆时就具备较强的谈判能力,即使在自己的小家庭里,他们也普遍掌握了当家权。所以,在50—30类型的婆媳关系中,婆婆对儿媳其实是有不满的。但是,考虑到目前的婚姻成本,他们只能忍着而不能对儿媳表达不满,否则,“骂跑了怎么办”?

3.生命周期:家庭地位的身体基础

在人的生命周期中,生理条件随着年龄增长而不断衰弱,身体即代表着劳动力,它既是人作为主体的承载者,又是人进行生产生活的第一工具。按照韦伯的划分,身体同时具有价值理性和工具理性的双重性质,价值与工具性有关又不完全对应,而是具有一定的超越性,可以克服工具性天然具有的局限,在其关照下,即使身体的工具性随着生命周期而不断减弱,也仍然可以获得作为人的主体价值和意义体验。

在传统年代,人步入老年,身体的工具性不断减弱,已经不能继续直接参与农业生产,但老年人此时反而获得了其一生中最高的地位,这里面既有其丰富的生活经验和人生智慧作支撑,又有社会文化的保护为基础。老人即使对已经分家的子代家庭仍然具有巨大的权威,当时,儿子家的重大事务都要请示父亲的意见,婆婆对儿媳也具有不可争辩的权威。

现在,身体的工具性价值日益突出,无论是村庄舆论还是老人的自我评价,都惯用“有用/没用”、“有材料/没材料”这样的工具性话语。子代援引这种话语,否定父母为自己的付出,卸去回报的心理压力:看你给我留下了什么家业?跟人家的父母相比,你欠了我太多了,还指望我孝顺?父辈也援引这种话语,否定自己存在的价值,对子女的不孝进行自责:是我自己没用了,能有口饭吃勉强活着就可以了,还能要求什么呢?

工具理性在人生任务面前变得更为张扬。60—40类型中的媳妇正面临人生任务的巨大压力,家庭决策过程中充满了理性算计。他们的婆婆是已经丧失了劳动能力的老人,在农业生产上做不了什么事情,而且现在农业机械化程度越来越高,这一代老人在现代化大机器面前愈加显得手足无措;他们的孩子已长大成人,不再需要婆婆带孙子;婆婆名下已经没有多少财产①这一类型中,老人的赡养方式一般是由几个儿子轮流供养,有的到谁家吃饭就在谁家住,有的是跟某个儿子(一般是小儿子)同住,但正如一位老人所说:现在住的也是人家的房子。因为老人必须给每个儿子建房,一般给小儿子建的房子同时就是自己最后的居所,实际上也不是自己的财产。至于土地,一般早已均分给几个儿子了。总体来看,目前60岁以上的老人基本没有什么属于他们自己的财产了。,不能再为儿子贡献什么。尽管以目前的生活水平,满足老人基本的物质生活不是什么问题,但在严峻的人生任务压力下,每一点不能换来回报的支出都会显得“浪费”,更不要说一旦遇到生病住院这样的大事了。正是在这样的工具性话语主导下,处于生命周期末端的婆婆遭遇生命周期中端的儿媳,婆婆一方必然地处于弱势。正如郭于华所说,这些“丧失创造收益和独立生活能力的老人”,“是悲剧性的一代,他们付出了很多,却没有得到回报,有的甚至连维持生计都发生了困难。”[12]

50—30类型中的婆婆遭遇相对要好一些,他们仍然处于年富力强的阶段,儿子儿媳都外出务工,土地和年幼的孩子都需要他们帮忙照顾,婆婆仍然具有巨大的工具性价值,媳妇对婆婆就会礼让一些;加上媳妇很少在家,婆媳接触的机会和时间很少,爆发的冲突相对来讲要少一些。但实际上婆婆一方是心怀不满的,他们面临着还债以及为自己积攒养老资本的压力,同时还要继续为儿子做事,现在结婚成本又这么高,他们也只能忍着。但只要心中有气,总会有引爆的时候。当婆婆的不想主动去招惹媳妇,当媳妇的也乐得过自己的小日子,只要婆婆还用得着,不找自己的麻烦,他们也不至于主动挑起事端,毕竟现在还没到他们赡养老人的时候。这种类型的婆媳关系其实也反映了当前农村一种新型的家庭结构,它建立在代际之间的经济剥削基础之上,其未来的变迁方向和意义,还需要我们追踪观察和进一步去思考。

四、角色预期——人生任务——生命周期:一个解释框架

通过上面的分析我们可以看到,当下的婆媳关系之所以呈现出差异,说明以往的研究框架是存在问题的,无论是“同性相斥”还是父权制,或者争夺养老资源,都无法回答这种差异。我们提出一个由角色预期——人生任务——生命周期构成的涵盖社会、家庭和个体的解释框架,能够在村庄整体的视阈中,纳入时间和空间的立体维度,使其既有抽象性,又能包容经验本身的情境性和复杂性,较好地解释了这种差异。

角色预期决定了妇女在家庭中的角色定位,包括在家庭发展中的作用,与其他家庭成员的责任——义务关系的理解;人生任务规约着家庭发展的阶段,进而将妇女的角色预期操作化为在家庭决策中的实践,影响到他们对家庭成员在家庭发展中所起作用的评价,进而影响到对家庭成员的行为逻辑;生命周期是家庭成员在人生任务观照下,能够为家庭发展发挥作用的身体基础。三个因素中,人生任务是核心和中介,生命周期在人生任务中获得了工具性的评价,而角色预期通过人生任务的实践得以落实,三者共同型塑了婆媳关系的两种类型。

五、讨论

我们提出的婆媳关系的两种类型虽然是基于年龄结构划分的,但这并不表示两者之间有一种纵时性的前后关联,即50—30类型将来随着年龄的变化会变为60—40类型。在我们的解释框架里,这种变化是不会发生的,因为三个因素中,除了生命周期这一生理指标会发生循环外,角色预期和人生任务都将随着社会变迁而发生改变,也因此需要我们今后继续进行跟踪调查。

除了时间因素(以及与之相关的时代背景)要考虑,空间因素也值得关注。在我们的解释框架中,“人生任务”这一维度是非常具有地方性的,实际上不同地域农村在这方面有不同的表现[13],因此,引入区域比较的视角也是将来相关研究的一个努力方向。

最后要指出的是,对婆媳关系的考察和解释,其意义并不仅仅在于婆媳关系本身,而且可以借此进一步理解农村妇女地位的变迁、农村代际关系和家庭的变迁,希望本文可以为相关研究提供一个较好的切入口。(本文的形成得益于调查期间与桂华、陈锋、林辉煌三位博士的讨论,并感谢耿羽、王会、龚为纲、李元珍提出的批评性建议)

[1]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2007.

[2]李博柏.试论我国传统家庭的婆媳之争[J].社会学研究,1992,(6).

[3]笑冬.最后一代传统婆婆?[J].社会学研究,2002,(3).

[4]郭秀娟.浅析当代农村家庭婆媳不和现象[J].中华女子学院学报,2004,(4).

[5]康泳.中国现代文学婆媳关系的叙事模式及其文化意味[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2005,(4).

[6]王冬梅.变化与秩序:基于河北 H村社会舆论中性别关系的研究[J].中华女子学院学报,2010,(3).

[7]王跃生.家庭结构转化和变动的理论分析——以中国农村的历史和现实经验为基础[J].社会科学,2008,(7).

[8]杨华.隐藏的世界:农村妇女的人生归属与生命意义[D].华中科技大学博士论文,2010.

[9]贺雪峰.农村家庭代际关系的变动及其影响[J].江海学刊,2008,(4).

[10]阎云翔.私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949—1999)[M].上海:上海书店出版社,2006.

[11]贺雪峰,袁松,宋丽娜,等.农民工返乡研究[M].济南:山东人民出版社,2010.

[12]郭于华.代际关系中的公平逻辑及其变迁——对河北农村养老时间的分析[J].中国学术,2001,(4).

[13]贺雪峰.农村代际关系论:兼论代际关系的价值基础[J].社会科学研究,2009,(5).

责任编辑:董力婕

Role Prospects,Life Mission,Life Cycle:The Frame of Understanding the Relation between Mother-in-lawand Daughter-in-law

WANG Fude

(Research Center of Chinese Rural Administration,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China)

The relationship between mother-in-law and daughter-in-law in eastern Henan province is differentiated to two types related to ages.The 60s-40s type is intensive and the 50s-30s type is moderate.Analysis showed that the expected role in the family of women of different ages is different.The pressure of life task forms strong instrumental evaluation and interactive logic of family members in different life cycle.Three factors shape the current relationship between mother-in-law and daughter-in-law in rural,which constitutes a newframework for understanding the relationship between mother-in-law and daughter-in-law.

relation between mother-in-law and daughter-in-law;role prospects;life mission,life cycle

10.3969/j.issn.1007-3698.2011.01.012

C913.68

A

1007-3698(2011)01-0068-06

2010-12-26

王德福,男,华中科技大学中国乡村治理研究中心博士研究生,主要研究方向为乡村治理与农村社会学。430074