安徽省特色农产品发展现状及发展战略研究

王 亮

(铜陵学院, 安徽铜陵 244000)

安徽省特色农产品发展现状及发展战略研究

王 亮

(铜陵学院, 安徽铜陵 244000)

运用SWOT分析法,对安徽省特色农产品营销环境进行了分析,并在此基础上提出了安徽省特色农产品的发展战略;指出安徽省特色农产品应当通过差异化经营,构建特色农产品深加工产业体系,快速推进安徽省特色农产品产供销一体化,明确将长三角区域作为安徽省特色农产品的重要目标市场,建设长三角区域的“米袋子”、“菜篮子”。

安徽省; 特色农产品; 发展现状; 发展战略

1 安徽省特色农产品发展现状分析

1.1 优势分析

1.1.1 资源及地域优势为特色农业奠定了良好的基础

安徽省地处南暖温带与北亚热带气候过渡地带,境内平原、丘陵、山区、湖泊错落有致,地形地貌多样,气象条件复杂,生态资源丰富。安徽省人均农业自然资源量比东部沿海地区多,在相同的生产力水平下,可以有较多的农产品输出,农业生态系统的繁荣程度优于西部,农业生产有较好的自然基础。从整体状况看,我省的农业生态环境质量优于沿海省市,农业系统受工业污染影响较轻,土壤和生物环境质量状况总体尚好,农产品中有害物质积累容易控制。安徽省理想的生态环境对特色农产品的种植经营有着得天独厚、不可替代的优势,孕育了许多品质优良的特色农产品。以茶叶为例,品质上乘,得益于各主产区优良的自然植被和生态环境,安徽省是全国重要茶叶产区之一,2007年产业总产量为7.07万t,居全国第七位,出口2.13万t,居全国第三位;皖南山区和大别山区历来是我国著名茶叶产区,具有较好的生态植被、生产基础和明显的品质优势。

1.1.2 特色农产品产业建设初具规模

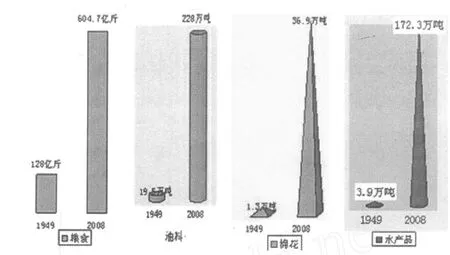

2009年,安徽省粮食、油料、棉花、茶叶、蚕茧、蔬菜总量分别居全国第6位、第5位、第6位、第7位、第7位和第10位。如图1所示,建国以来安徽省主要农产品产量呈倍数增长,2008年,全省粮食产量由1949年的64亿kg增加到302.35亿kg,增长4.7倍;油料由1949年的19.5万t增长到228万t,增长11.7倍;棉花由1949年的1.3万t增加到36.9万t,增长28.4倍;水产品产量由1949年的3.9万t增加到172.3万t,增长44倍;肉蛋奶产量达到了530.2万t。

图1 建国以来安徽省主要农产品产量呈倍数增长

近年来,安徽省涌现出了大量农产品生产、加工与销售的专业村、专业乡镇和专业县,初步形成了以沿淮、淮北为主的小麦、玉米产业带,以江淮和沿江为主的水稻、油菜产业带,沿江、淮北为主的棉花产业带,沿江、沿淮的优质水产品产业带,淮北地区的水果产业带,淮北、沿淮的生猪、肉牛和皖南的家禽集中生产区,皖南山区、大别山区的特色农产品产业带。

1.1.3 农产品优质率明显提高

2009年,安徽省累计制定省级农业地方标准710项,引用国家及行业标准达300多项,以优势特色农产品、出口创汇农产品为重点,规划建设了一批安全优质农产品生产基地。2009年,全省小麦优质率71.2%,水稻优质率76.2%,油菜优质率91%,畜禽产品优质率80%,名优特水产品比重达60%。2008年,安徽省蔬菜、畜禽产品、水产品生产基地和批发市场的例行监测合格率分别达到97%、98%和98%,与三年前相比,蔬菜质量安全合格率提高12个百分点,畜禽产品和水产品质量安全合格率提高15个百分点。

例如安徽省宣城市,是安徽省和苏浙沪地区重要农产品供应基地之一,从2006年起,率先在市级以上龙头企业、规模化生产基地推行标准化生产。至2009年底,全市采、贯标400多个,重点产业生产基地、龙头企业和规范化农民专业合作社采标、贯标率达90%以上,150余家企业通过ISO9000, 1400HACCP、QS体系认证,建立市级以上农业标准化示范园区88个,全市通过无公害农产品、绿色食品和有机食品认证的农产品225个,占全省总量的六分之一,无公害产地认证和绿色食品环境监控面积达111 389 m2。

1.1.4 培育了一批农产品龙头企业

安徽省特色农产品的深度开发,推进了其产业化经营的发展。2008年,安徽省国家级农业产业化重点龙头企业达到20家,如安徽济人药业有限公司、安徽省稼仙米业集团有限公司、安徽省丰原生物化学股份有限公司等。2009年,全省省级以上农业产业化龙头企业已达433家,其中超亿元的龙头企业300家,超5亿元的55家,超10亿元的25家,超20亿元的5家,2009年龙头企业实现的农产品加工值突破2 000亿元。

一批龙头企业在产前、产中、产后服务中不断发展壮大,在产品深加工开拓市场,促进区域特色经济发展,农民增收等方面发挥了不可替代的主导作用,提升了特色农产品的发展水平。如宁国市梅村通过发展山核桃产业,村民每年从山核桃产业化经营中获得收入占总收入的90%以上,2007年农民人均达到25 000多元,被誉为“中国山核桃第一村”,并被农业部选定代表安徽参加第四届北京国际农交会的“一村一品”展示。又如黄山市在发展特色农产品的进程中,坚持用工业化的理念谋划农业,用市场化、产业化的手段发展农业,整合各项政策和资金,集中财力、物力做大做强农业产业化龙头企业,促进产业链条延伸,2008年全市省级龙头企业达到20家,市级龙头企业达到70家。

1.1.5 市场体系初步形成

2005年6月,商务部和省政府共同确定,把安徽作为全国唯一的农村商品流通改革和市场建设试点省。2005年到2008年,安徽省累计建设290个农村商品配送中心、17 000个连锁乡村农家店,带动企业和社会投资约20亿元,增加农村连锁商业面积144万m2,连锁网络基本覆盖全省所有乡镇和35%的行政村,极大地提升了我省农村流通现代化水平。到2007年,全省已建成各类农产品批发市场近418家,其中产地批发市场160多家,有27个重点批发市场被农业部确定为定点批发市场,全面开通鲜活农产品运销“绿色通道”。

近年来,安徽省农产品加快了走出安徽、走向长三角地区的步伐,占领了更广阔的市场,赢得了良好的声誉。安徽省通过开展多种形式的合作交流活动,与沪、苏、浙、鲁、粤五省市签订了农业合作框架协议,与上海签订了《沪皖安全优质农产品互认协议》。2007年,全省在沪苏浙地区注册、主要从事农产品贸易的公司达876家,年销售额达340.75亿元。其中,全省在上海注册、主要从事农产品贸易的公司达347家,年销售额达226亿元。至2009年底,安徽进入上海市场的农业企业达到300多家,产品达到1 000多种,安徽每年销售到上海的农产品达200多亿元,占上海每年农产品消费量的六分之一。目前,安徽与20多个国家和地区建立了良好农业合作关系,全省实施的各类农业外资项目达到220个,金额近7亿美元。

1.2 劣势分析

1.2.1 农业产业结构趋同现象严重

随着安徽省城乡居民生活逐步向全面小康过渡,消费水平呈现逐年上升趋势,市场需求结构也发生了相应变化,安徽省农业产业结构的缺陷就日趋明显地暴露出来。种植业开发过度,部分地区生态环境恶化,自然灾害频繁。近些年来,一些地区频繁发生洪涝干旱灾害,在相当程度上与生态环境遭到破坏有直接关系。农业产业结构趋同现象严重,除粮食、棉花、油料、糖料等农作物在传统分工基础上有所调整外,大多数特色农产品还没有完全形成区域分工,小规模分散布局仍然是特色农业发展的重要障碍,区域优势难以发挥。农业产业结构不完整,农民就业仍然过于集中在农业,导致单位农业经营规模过小,农产品加工、流通服务业发展严重滞后,收入增长受到很大限制。

1.2.2 特色农产品经营主体素质和组织化程度较低

安徽省是人口大省,农村人口高达5 000万,农业剩余劳动力1 000多万,仅是每年在省外打工的农民工就高达600多万。虽然安徽省劳动力资源丰富,成本比长三角地区要低很多,但整体劳动力素质较低,第二次农业普查资料显示,目前全省农村从业人员中,小学及以下文化程度占42.6%,高于全国平均水平3.4个百分点;初中文化程度占52.8%,低于全国平均水平0.9个百分点;高中及以上文化程度占4.6%,低于全国2.5个百分点。农民技能水平较低,缺乏现代市场意识,难以掌握现代化的营销知识和工具,许多经纪人都是从传统农民脱胎而来,营销品牌意识淡薄,缺乏专门的营销知识,农民仅靠自己的力量很难完成市场调查、产品生产加工、产品流通、营销策划、品牌传播等各个环节,从而增加了经营的难度。

农民营销队伍组织化程度低,抗御风险能力差。由于大多数情况是农户自己从事农产品分销,流通主体分散、规模小、组织化程度低,这不仅使农户增加了进入市场的成本,自身的权利和利益得不到根本保证,同时也使龙头企业与农户难以实现有效对接,并导致农产品流通不畅。而指导农产品流通的中介组织如流通企业、合作社、农民协会以及农民经纪人等发展缓慢。目前多数流通中介组织规模小、运作不规范,农民营销经营手段原始,难以适应现代市场经济发展的需要。农产品市场实际上仍然是“大市场、小业户”的格局,农产品流通无序、效率低下。

1.2.3 特色农业产业化和科技创新水平较低

安徽省特色农产品产业主要依赖政府政策扶持推动。生产规模小,产业链条短,规模化和集约化程度不高,营销渠道仍然沿用传统模式,运行成本高,产供销一体化进程缓慢,效率低下。微观营销主体培育不足,农民在市场中仍处于弱势地位,农业经济组织整体发展滞后,分工不完善,缺乏专业的农业合作化组织。

安徽省特色农产品产业基本处于低层次低水平的重复加工,产品形式单一,产品系列有待进一步拓展。初始农产品价格低廉,如果仅靠出售原始的初级农产品作为收入,很难创造巨大的经济效益,农产品在流通、加工等环节可以产生高附加值。比如铜陵市白姜产业,虽然已有了一些规模较大的白姜深加工企业,但企业深加工生产能力还有待进一步提高。铜陵白姜产品仍以糖冰姜、糖醋姜、桂花姜、盐水姜等传统姜品为主,产品形式不能适应消费者需求的多样化,目标市场规模的扩大受到局限,产品系列有待迅速拓展。

安徽省特色农产品技术含量较低,相关的科研投入和技术储备不足,产品深加工、精加工程度不够,附加值不高,加工、包装技术落后,卫生性、安全性和营养性还未得到有效开发。比如铜陵白姜,面临的姜瘟病危害严重,防治难度较大。姜瘟病是一种细菌性的病害,也是一种毁灭性的病害,且防治难度较大。铜陵白姜品质优良,但优质不抗病。姜瘟病是一种土传病害,病菌能在土壤中存活3~5 a,随着雨水、土壤、种子、肥料及病残体传播扩散,传染性极强,只要一块田发病,就会导致周围及低块田发病,且3~5 a内都会发病。2008年,据铜陵市农科所调查,铜陵白姜姜瘟病发病面积占总面积的30%以上,在发病田块中,有20%田块毁灭性绝收, 40%田块发病率为70%以下,40%田块的发病率高达70%以上,平均损失500 kg/667 m2以上。姜瘟病对于铜陵市进一步扩大生姜种植规模和稳定生姜品质,是技术上的一大难题。

1.2.4 批发市场的功能单一且流通效率较低

目前,安徽省形成了以农产品批发市场为主导的分销渠道体系,超市经营、连锁经营、直供直销、网上交易、期货交易等交易形式尚在探索阶段。农产品批发市场在农产品分销方面发挥了重要作用,但大多数农产品批发市场配套设施简陋、落后,规模化、现代化水平低,管理落后。市场在辐射能力、信息服务、物流服务、质量检测等功能方面非常薄弱和欠缺,尤其在农产品质量安全保障和市场准入方面还比较落后。这关系到农产品市场的规范和农产品消费安全保障,也影响到安徽省绿色安全食品大省形象的树立。

目前,发达国家的农产品分销渠道向扁平化发展,日益缩短,流通速度不断加快。在美国, 78.5%的农产品营销渠道结构为“生产地→配送中心→超市、连锁店→消费者”,经由批发市场的交易量只占总交易量的20%。而国内包括安徽省大多数农产品从农户生产者那里生产出来到最终消费者消费,其流通过程要经过五六个中间环节,即“生产者农户→产地批发商→销地批发商→零售商农贸市场或超市→消费者”,流通环节的增多,加大了农产品的成本。流通过程中储存和运输的条件不佳,造成农产品本身的损失加大,也导致了农产品销售成本的提高。

1.2.5 市场信息服务体系不健全

特色农产品信息渠道是否畅通是农产品分销渠道畅通的前提条件,由于生产与消费之间、区域之间的信息衔接主要由市场完成,而市场的松散决定了信息的收集加工能力低,生产、流通存在很大的局限性和盲目性。目前安徽省农产品流通中来自政府的信息建设和服务还比较薄弱,主要表现在:信息化硬件建设落后,大多数农产品流通市场没有配备信息设备,致使市场信息情报功能未能充分发挥。信息资源不能充分共享,农业信息网络的覆盖面不宽,向农村延伸的力度不够,难以满足营销中介组织以及广大农民对信息服务的需求。信息渠道的不畅通,致使农产品出现区域性过剩,致使农产品流通的效率低下。

1.3 机遇分析

1.3.1 系列惠农政策的出台提高了农民生产经营的积极性

近年来,安徽省政府对特色农产品发展问题高度关注,相继出台了系列惠农政策,提高了农民生产经营的积极性,有效地促进了特色农业的发展。2003年,安徽省政府出台《关于进一步加快发展农业产业化经营的实施意见》,提出围绕特色农产品,按照“一个产业、一批龙头企业、一片生产基地、一个配套政策、一套工作班子”办法,建立了组织实施体系。2007年,安徽省农委发布《安徽省特色农产品区域布局规(2006—2010年)》,明确指出以特色农产品生产基地化、品牌化、市场化建设为主攻方向,优先培育有较强竞争力的优势特色农产品。2008年3月21日,安徽省出台《安徽省“十一五”特色农产品发展规划》,提出了“十一五”加快特色农产品发展的指导思想和发展目标,对加快“十一五”特色农产品发展进行了精心布局。

2009年10月,安徽省鼓励试点特色农产品保险,要求各地开展特色农产品保险试点遵循“政府引导、自主自愿、市场运作”的原则,可结合当地特色农产品生产实际和农户需求,自主选择特色农产品开展试点,并运用保费补贴或奖励等政策手段,引导、鼓励特色农产品生产户和保险机构自主自愿参与。保险对象以安徽农业产业政策为导向,选择体现地方特色、具有产业规模、农户投保意愿强烈,对促进农业增效、农民增收、农村发展具有重要意义的优势特色农产品。重点支持开展特色粮经类产品、茶叶类产品、果蔬山珍类产品、畜禽产品、水产品和中药材产品保险。2009年8月,“信贷+保险”试点工作在合肥市长丰县启动,首个试点产品“草莓种植小额信贷组合保险”一经推出即受到当地草莓种植户的广泛欢迎。

1.3.2 区域经济的迅速发展为特色农产品的经营和销售提供了广阔的市场

随着长三角工业化、城镇化的推进,安徽省完全有条件建设面向长三角的优质特色农副产品供应基地,以此拓展特色农产品的广大市场。安徽省是农业大省,粮、棉、油、肉、蛋等农产品均居全国前列,发展农业具有明显的比较优势和较强的竞争力。当前,苏、浙、沪三地工业化已经进入中后期,第二、三产业比重进一步提高,农业的比重大幅降低,这为我省现代农业发展提供了新的发展空间。

安徽位于长三角腹地,东临江苏、浙江等发达省份,西连广大中西部地区,承东启西,地跨江淮,交通发达,发展农业生产条件优越,区位优势明显。安徽可充分利用东部沿海发达地区的信息、资金,接受辐射,又可面向全国,推广自己的优势产品。特别是随着东部地区产业的升级换代,将逐步淘汰一部分落后的劳动密集型产业,安徽作为重要的劳务输出人口大省,积累了相当的技术和资金要素,安徽已完全有能力承接长三角产业特别是特色农产品加工业的产业转移。

1.3.3 特色农产品品质符合当代消费者的需求

中国当代城镇居民追求营养健康的消费理念不断强化,在食品消费商不再满足于吃饱,而向吃精吃好、吃出健康转变,从过去的追求数量向追求质量转变,多数消费者在食品口味上喜欢尝鲜和创新,追求多样化。具体表现为:一是粮食消费量下降明显,人均粮食消费量由1985年的135 kg下降到2005年的77 kg,下降了43%,但与此同时,粗粮消费量增加;二是对大路菜的需求减少,对反季节蔬菜、异地蔬菜、无公害蔬菜需求上升;三是对动物性食品的消费量明显提高,向一多(多维生素)、二高(高蛋白、高热量)、三低(低脂肪、低胆固醇、低糖盐),1995年到2005年,奶及奶制品、家禽、水产品的人均消费量分别增长了348%、35.8%和56.2%。

安徽省特色农产品品质优良,符合当代消费者对营养健康的追求,潜在市场非常广阔。如铜陵白姜,是一种区域性很强的特色农产品,“块大皮薄,汁多渣少,肉质脆嫩,香味浓郁”,且营养十分丰富。据化验资料分析,铜陵白姜除含有姜油酮、姜油酚、姜油以外,还含有蛋白质1.4%、糖8%、脂肪0.7%,此外还有人体所必须的钙、磷、铁、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸、抗坏血栓和无机盐等营养成分。铜陵老姜具有健胃、止血、顺气去寒、化痰解毒、发汗消热、调味蔬菜、增进食欲等功能。铜陵白姜通过建立标准化的生产体系,更加突出了绿色、安全、环保,其优越的营养保健功能,符合当代消费者对健康生活的追求。

1.4 威胁分析

1.4.1 区域特色农产品市场竞争加剧

随着各省特色农业的蓬勃发展,争相提高市场占有率,市场竞争加剧,安徽省特色农产品在长三角乃至全国市场上站稳脚跟,将面临残酷的竞争。比如云南省,2009年底由该省主办的优质生态农产品推介展在上海开展,全省145家企业,700多个品种的特色农产品亮相上海,该省的粮油、咖啡、茶叶、食用菌、蔬菜、水果等优质特色产品,通过推介展成功进入上海市场和长三角市场,受到消费者的青睐。又如新疆维吾尔自治区,许多农产品龙头企业到内地找销路的脚步越走越远,特色农产品的出路越拓越宽,新疆冠农艾丽曼贸易有限责任公司仅2009年就将267家以“斯兰扎克”命名的干果专卖店开到了全国的26座城市,产品涵盖红枣、核桃、葡萄干等130多种新疆特色农产品。

1.4.2 安徽省城市化水平和收入增长水平不高

2009年国家统计局发布的报告显示,我国城市化水平由7.3%提高到45.68%,同期安徽省发改委发表的数据显示,安徽省城市化水平为40.5%,低于全国平均水平。城市化水平较低,使特色农产品在省内市场的开拓可能落后于其他地区。

从整体上看,安徽省经济发展速度与长三角地区相比还存在很大的发展差距。2007年,长三角地区16个城市共实现GDP达到46 672.07亿元,占全国经济总量的18.9%,居民人均可支配收入有15个城市超过15 000元,9个城市超过20 000元,农民人均纯收入均超过6 000元,其中5个城市过万元。2007年,安徽省城镇居民人均可支配收入达到11 474元,比全国低2 312元,位列19位;农民人均纯收入3 556元,比全国低584元,位列20位。2008年,安徽省国民生产总值为8 874.17亿元,全国排名为第14位;江苏省国民生产总值为30 312.61亿元,全国排名为第3位;浙江省国民生产总值为21 486.92亿元,全国排名为第4位。江苏省正在加快沿江开发战略,推动苏中、苏北地区更快融人长三角,浙江省的一部分地区也在采取有效措施,加快融入长三角进程,这些都给我们带来了一定的压力。

1.4.3 工业化进程的加速为特色农产品生态环境造成了潜在威胁

2010年1月12日,国务院正式批准实施《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,安徽省具备优越的区位、资源、经济产业等优势,已经成为发达地区产业向中西部推移的桥头堡。随着城市工业化、现代化进程的加速,工业用地需要科学规划,产业间需要协调发展。如果在工业化进程中处置不当,不合理地开发利用自然资源,将造成环境污染和生态破坏,对特色农产品的生态环境构成威胁。农产品的工业污染源主要包括空气污染、水污染和土壤污染等,如果处理不当,许多工业污染会对人体产生有害物质,这对于安徽省承接发达地区产业转移提出了新的挑战。

综上所述,安徽省特色农产品优势与劣势同在,机遇和威胁共存。安徽省应当强化优势,克服劣势,紧抓机遇,迎接挑战,科学规划发展战略,系统解决特色农产品营销难题。

2 安徽省特色农产品发展战略研究

2.1 将长三角区域作为安徽省特色农产品的重要目标市场

2009年,国家统计局江苏调查总队发布《2008长三角居民收支状况对比分析报告》,报告中显示, 2008年长三角城市居民人均可支配收入首次突破2万元,达到22 110元。苏浙沪三地中,上海人均可支配收入达到26 675元;浙江7市紧随其后,人均可支配收入为23 193元;江苏8市人均可支配收入20 591元。2008年全年16城市人均支出14 456元,增幅11.2%,从数据上分析,人均全年消费项目排名前三位的是食品类、交通通信类和教育文化娱乐服务类,分别为5 491元、1 968元和1 957元。由此可见,长三角区域的消费者有较高的消费能力,且对食品消费十分重视,是特色农产品非常理想的潜在销售对象。

安徽省主要农产品产量均居全国前列,许多特色农产品享誉国内外,具备作为长三角区域农产品供应基地的资源禀赋。安徽与长三角地区历史渊源深厚,文化相近,长三角地区的广大消费者对安徽农产品较为熟悉和亲近,使得安徽农产品在长江三角洲地区的认可度较高。安徽的大部分地区都可纳入到“南京都市圈”、“苏南都市圈”、“杭州都市圈”和“上海都市圈”,农产品融入苏、浙、沪市场的绿色通道通畅,相比较中部其他各省,运输成本更加节省。

安徽省应当将长三角区域作为安徽省特色农产品的重要目标市场,建设长三角区域的“米袋子”、“菜篮子”。安徽省应当以工业化理念积极推进农产品标准化生产和农产品绿色通道建设,根据长三角市场农产品供应和居民消费的特点,找准自己特色,发展精品农业。安徽省可以充分利用生态资源优势,重点加大无公害农产品、绿色食品和有机食品生产的力度,建设绿色农产品生产加工基地,以满足长三角市民对安全卫生优质农产品的需求。

2.2 实现安徽省特色农产品差异化经营

安徽省特色农产品要在长三角乃至于全国市场上提高占有率,必须依靠资源优势,实现差异化经营,进一步突出产品特色,将区别于竞争对手的产品优势强化并传达给消费者。具体而言,应当“优中选优”发展优势产业,做大做强粮经、茶叶、山珍及果蔬、水产、畜禽、林特产、中药材等七大特色农产品产业体系,有效地抵御其他省份特色农产品的竞争。

安徽省各地区应当进一步推进“一村一品”,实现错位经营。各市、县、区把各自的优势产业放到全省大背景下去考量,准确地选择优先发展的主导产业,选准农业产业化经营的主攻方向,区域化布局、专业化生产的产业化发展基础日益强化。“一村一品”关键在于立足本地优势,自主自立,锐意创新,打造富有特色的农产品。例如日本的津久见市,气候温暖,盛产桔子,但当地桔子质量差而没有销路,于是农民就栽种了新品种柑桔“山魁”,这种水果果汁丰富,味道酸甜,被喻为“太阳女神”,进入市场后非常畅销。安徽省各地区应当以特色农产品文化为平台,积极扩大品牌影响力,提高特色农产品的影响力、竞争力和品牌价值。

2.3 快速推进安徽省特色农产品产供销一体化经营

目前,安徽省虽有一批规模较大的特色农产品加工企业,但生产能力还远远不够。应当围绕特色农产品的种植、生产加工和销售,加强供产销一体化,加工企业提前与农户签订合同,按照保护价收购特色农产品原料,再按照产品质量标准进行数据化加工,然后寻找产品代理商,开拓市场,使特色农产品走出安徽。探索供产销一体化模式,可使特色农产品生产加工企业提高对市场信息的分析能力,使加工企业和农民获得双赢的经济效益。重点围绕农业大主导产业,培育和发展一批国家级、省级大型龙头企业。同时,要进一步探索企业、农户、协会之间的利益关系,构建“企业大发展、农民得实惠”的双赢新机制,推进农业产业化的新发展。

以龙头企业为主体,勇于开拓农产品的国际国内两个市场,通过农产品展销活动,农产品进超市工程等为载体,扩大安徽优质农产品的市场占有率。要以出口企业为龙头,建立原料基地,强化精深加工,进一步扩大农产品的出口。积极引导龙头企业推行“公司+基地,基地带农户”等有效的组织经营形式,积极引导和支持发展多种形式的农民专业合作社,以特色农产品企业为市场主体,以大型龙头企业为重点,实现由初级加工、单一品种为主向精深加工、多元品种为主转变,提高特色农产品的精深综合加工产值,促进农业产业化和现代化,构建品牌型、规模化的特色农产品深加工产业体系。

2.4 城乡统筹、以工补农,创新政企合作的新道路

不断加大“工业反哺农业、城市支持农村”的力度,大力统筹城乡发展,着力构建新型工农、城乡关系。应当继续加大对农业农村的投入力度,完善农业补贴制度和市场调控机制,提高农村金融服务质量和水平,积极引导社会资源投向农业农村。

主动发挥政府对特色农产品产业的引导作用,积极创新政府和农业企业合作的新模式,为特色农业企业创造市场,把握商机。例如2009年成立的浙江省名特优农产品展示展销中心,面积达900多m2,汇聚了全省2 000多种优质农产品的大型超市,该中心由政府提供平台、提供服务、提供政策,由农业企业负责日常运营,盈亏由企业承担责任。目前,浙江组建的营销管理中心大都配套企业化运作的展示展销中心。营销管理中心是政府的事业单位,行使的是政府的职能,展示展销中心是企业性质,发挥的是企业的作用,双方各司其职,相得益彰。农民、农民合作组织、龙头企业、政府要相互配合、相互协调、共同努力,才能使特色农业实现更好更快地发展。

[1] 安徽农业,希望田野绘就辉煌篇章[N].安徽日报, 2009-11-02(C04).

[2] 宣城市农业产业化指导委员会.产业化塑造农业现代化[N].安徽日报,2009-10-30(B04.

[3] 汪义生.因地制宜因势利导大力推进黄山特色农产品又好又快发展[EB/OL].(2009-4-8)[2011-2-21]http://www.ahny.gov.cn/Html/2009_4_8/2_ 664474_2009_4_8_665123.html.

[4] 陆列嘉.农村商品流通改革和市场建设“安徽经验”的启示[N].(2008-09-07)[2011-2-21]http:// www.xinhuanet.net.

[5] 农业部发展计划司.新一轮优势农产品区域布局规划汇编[M].北京:中国农业出版社,2009.

[6] 姚继贵.铜陵白姜产业发展存在的问题及对策[EB/ OL].(2009-05-05)[2011-2-21]http://www. ahny.gov.cn/Html/2009_05_05/2729_251997_2009_ 05_05_679123.html,2009-05-05.

[7] 陈茂强.我国农产品的营销渠道创新[J].浙江工商职业技术学院学报,2008,(2):5-7.

[8] 周发明.构建新型农产品营销体系的研究[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

[9] 铜陵市农委.名优特产[EB/OL].(2007-07-09) [2011-2-21]http://www.tl.gov.cn.

[10] 梅璎迪.长三角人均收入首次突破2万元[N].大江晚报,2009-02-25.

[11] 赵晓飞,李崇光.论“农户—龙头企业”的农产品渠道关系稳定性—基于演化博弈视角的分析[J].经济与管理,2008,(2):19-23.

[12] 蒋文龙,胡立刚,张道生.农产品营销的浙江道路[N].观察与思考,2009,(23):30-35.

F323.5

A

1671-4733(2011)01-0041-07

10.3969/j.issn.1671-4733.2011.01.012

2011-02-21

2010年度安徽省教育厅人文社会科学研究项目,《安徽省特色农产品营销现状及对策研究》(项目编号:2010sk412)铜陵学院2009年度人文社会科学研究项目,《铜陵市特色农产品营销现状及对策研究》(项目编号:2009tlxy01)

铜陵学院2009年度校地合作项目,《铜陵县农副产品营销推广》(项目编号:2009TLXYXDZ035)

王亮(1980-),男,安徽六安人,讲师,管理学硕士,研究方向为市场营销,电话:13335629553。