名教授“装备化”背后的“潜规则”游戏

河南信阳 朱四倍

名教授“装备化”背后的“潜规则”游戏

河南信阳 朱四倍

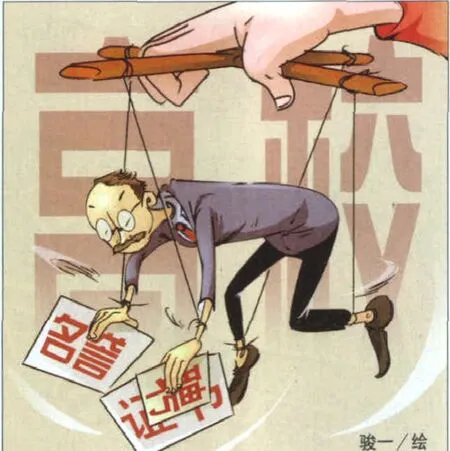

如今大学的教学和科研实际上只是为了实现统计表上作为大学发展政绩的数字,大学的教授们不过是扮演着填充这种数字的符号和工具。

岁末年初,新语丝网站上的一篇举报文章把48岁的武汉大学土木建筑工程学院副院长、长江特聘学者刘泉声教授推上了舆论的风口浪尖。这篇题为《关于长江学者特聘教授乱象的一个例子—武汉大学土木建筑工程学院副院长刘泉声》的网帖,直指刘泉声教授违规兼职,同时担任多所高校和科研院所全职岗位工作。

这是一个公众并不陌生的现象,也是一个无可奈何的事实:大家似乎都在诟病,但却无力阻止怪象的蔓延。其实不独长江学者,包括院士在内的一些知名学者都已经成为了各个高校的争夺对象。并且,从一定程度上说,名教授成了一些高校的“装备”,各个高校也早已为争夺装备开始了“竞赛”。

就笔者的判断,名教授兼职过多与各个高校对他们的崇拜有关,但更与当下科研资源的分配、科研经费的获得以及考评体制有关。也就是说,单一地指责某个教授兼职过滥,把过错都归结为个体,在一定程度上说是不公平的,因为大环境之下,无论个体多么自律,都无法保证不受制度缺位和集体无意识的影响。当然,这不是为名教授辩解,而是一个事实。

正如专家指出的那样,教授在其中固然存在职业操守问题,但最大的问题不在教授,而在于各级监管的缺位。学校提供了空间和平台,并且和政府有关部门成为利益共同体,其目的不是提升教学质量和实现原创成果,而在于利用知名教授的头衔和人脉资源攫取更多资源。只是这样的恶性循环,大学和社会真的可以承受吗?

其实,最让公众诟病的是院士兼职泛滥。以院士兼职为例,中国校友会网等联合编撰的《2008中国两院院士调查报告》指出:国家和社会给予了院士各种各样的尊敬和礼遇,其成为各地区、各单位争夺的焦点。这种争夺不仅体现在师资上的扯大旗”现象,校友统计时硬与院士攀亲的,在高校之间也已是公开的秘密。以至于世界著名数学大师丘成桐甚至断言,取消院士到处收费兼职,中国的学术水平将提高一倍。这样的推理对诸如长江学者之类的名教授来说,恐怕也是适用的。

高校把名教授当做“香饽饽”争夺表明,名教授数量正在成为高校的新秀场。君不见,大学曾在比气派,比大楼,比论文数量,比著作的长短,比排行榜上位置前后上大下功夫,这些都是大学成为秀场的征兆,功利化和平庸化跃然纸上。名教授兼职泛滥难道不是当下大学陷入秀场的危险征兆显示吗?

可以说,高校把名教授当做“香饽饽”争夺的游戏正在遮蔽大学的真正中心。从深层次来看,我们可以发现,由于大学教学和科研并没有成为大学真正的中心,大学的教学和科研实际上只是为了实现统计表上作为大学发展政绩的数字,大学的教授们不过是扮演着填充这种数字的符号和工具。这正是高校下大力气争夺“名教授”而对其是否发挥作用熟视无睹的重要原因所在。

曾经,我国大学把教师中的博士学位数作为衡量办学水平的重要指标。许多学校想方设法,采取各种手段争取提高这个指标,如要求教师在职攻读博士学位,要求新任教师必须具备博士资格,从别的学校去挖人等等,务必使这一指标超过别人,以提高学校的档次。而高校把名教授当做“香饽饽”争夺的逻辑,在笔者看来,与其如出一辙。

在名教授兼职泛滥的灰色利益链中,得到利益的是潜规则的众多参与者,受到损伤的则是国家。由此,谁来消除这种灰色利益链条,铲除产生这种利益链条的土壤,就成为社会应直面的课题。

名教授“装备化”是学术界不可承受之重。名教授“装备化”背后的“潜规则”游戏该停止了!