探索有三女中特色的水教育实施方法

上海市第三女子中学 杨志军

“实施水教育的方法”这个题目理论性比较强,作为一线的环保教师,较难有深的理论修养,实践的东西比较多。以下先以我们学校这几年来开展水教育的经验为例做一些介绍,然后和老师们一起来体会和总结一下,看看能不能总结出一两点水教育的方法,希望老师们多提宝贵建议。

一、制定具体而可行的项目目标

我们学校是一所非常特殊的学校——女子中学,目前中国大陆的女中不到20所。三女中已经有120年的历史,它的前身是圣玛利亚女中和中西女中,都是教会办的女子中学。宋氏三姐妹、张爱玲等曾就读于这所学校。我们学校比较重视环保教育,是全国“绿色学校”。和大家一样,我在3年前参加了长江水学校项目的第一次教师培训,我们学校也正式加入长江水学校。

培训结束后回到学校,在校领导的支持下,开始设计和组织学校的长江水学校项目。当时,我刚刚担任学校的科技总辅导员。校长工作繁忙,他不可能来告诉我怎样开展水教育,可能他和我一样也不知道怎样开展水教育。在华东师范大学余国培等老师的关心下,我自己试着制定了水教育的第一期目标:(1)让全校师生知晓“长江水学校”;(2)建立一支稳定的关注水教育的学生团队;(3)力争有几项与水教育有关的科技、环保类竞赛获奖。

二、从课题研究到环保活动

怎么实现上述目标呢?我是从如何处理好环保活动和环保小课题研究的关系入手开始的。开展环保教育的方法无非两条:环保活动和环保小课题研究。前者影响面广,参与学生多,但很难留下痕迹,我校学生的兴趣度不高;后者和学生的需求紧密结合,有深度,但受益面窄。

我们具有的优势条件和面临的阻碍是,学生参与环保活动的机会比较多,在学业特别是考试压力不断增大的今天,他们对于环保活动兴趣已经不大;现在的学生功利心比较强,环保活动不能提供可资升学的证书与奖品;我校的环保教育的基础比较好,但是学生开展课题研究的能力比较薄弱,还没有环保类的学生研究课题获奖。对于高中生来说,如果她的科技研究报告能够获得科技创新大赛的最高奖项,这对她的升学将有直接的影响。我就想引导学生将课题研究的这种功利性的追求转化为开展水教育活动的直接动力。

与上海市环科院共商环保教育

我们就从环保类小课题入手。刚好,当时高一年级的陈琛等三位同学来找我,她们在初中曾获得上海市科技创新大赛二等奖,到了高中,她们希望自己有更大的进步,并且提出了自己的研究思路:我们学校旁边有一条河,叫苏州河,上海市政府从上世纪90年代开始,加大了对苏州河治理的力度,经过三期治理以后,水质得到明显的改善。居住在苏州河岸边的原本都是上海最穷的人,环境又臭又脏,上海人叫“棚户区”。现在,苏州河两岸的房价达到三四万元,称为“水景房”。她们的想法就是调查一下苏州河经过三期治理以后其生态恢复状况究竟是怎样的。

生态恢复状况是一个很大的范畴,选取哪个河段?底栖生态,水体生态,还是岸丛生态?我是物理老师,对这些具体的专业问题不太了解。于是我建议学生去网上搜索一下谁是研究苏州河的专家。学生找到了一篇上海市环境科学研究院陈小华博士研究苏州河的论文,她们利用网站提供的电子邮件联系了陈博士,这就促成了上海市环科院和上海市第三女子中学的环保教育的共建。

在陈老师的帮助下,我们确定了利用硅藻计研究苏州河藻类的小课题。硅藻计中插有载玻片,藻类会在载玻片上着生,半个月后收上来进行藻类的计数。两个老师、三个学生就这样开始了长江水学校项目。

遗憾的是,学生们的这个研究最终还是失败了。原因是什么呢?原来,当时正值上海世博会期间,学生将实验用的这些硅藻计挂在室外,被认为是影响市容市貌,全部被城管收掉了。

在陈老师的建议下,我们改为调查底栖生物。学校为项目购买了挖泥器,原理略。实地采样是一项富有挑战性的工作。有的地方的烂泥发出恶臭,但是学生对这样的研究充满了好奇心,很想知道是什么样的生物能够在这么恶劣的环境下生存。

我们固定了苏州河上游、中游、下游三个采样点。学生的采样过程引来路人的围观,面对路人的疑惑,学生们也热情地适时向行人宣传苏州河保护的知识。可以说,活动的过程也是一次科学素养普及的过程,到2009年6月,我们的苏州河水质调查环保课题研究组形成了有5位教师、9位学生参加的小团队,学生各有分工。学生撰写的论文《苏州河水质与底栖环境的初步调查》获得了上海市英特尔科技创新大赛一等奖,学生制作的科学数字视频(DV)《母亲河,您还好吗?》获得创新大学科学DV二等奖。

学生在武宁路桥河段采样

课题研究引起路人围观

经过第一个阶段水教育的开展,初步实现了建立学生团队和竞赛获奖的目标。怎样让全校学生都知晓长江水学校项目呢?我们觉得,应该在活动的参与面上努力,通过校内广播、大会宣传、板报展示等方式,吸引更多的学生和老师参与进来;另外,要扩大活动本身的影响力,不但要影响学校的师生,还要影响到社区、企业等校外的机构。

三、课题引领活动走向深入

参与项目第二阶段的人更多了。2010年10月,汇丰银行的30名志愿者和我校30名学生一起参加了苏州河的科学考察。我们将学生的课题研究方法“移植”到这次活动中来,这次大型的活动分为室外和室内两大部分,采样点还是上游、中游、下游三个河段。室外活动主要有以下三项:采集水样、采集泥样、环保宣传。为普及环保知识,我们设计和制作了小传单,介绍苏州河治理的历史、苏州河底栖生物状况、苏州河中的藻类等。

室内部分分三个实验进行,内容分别是底栖生物调查、养鱼实验、藻类观察。在活动的最后阶段,我还组织大家进行了交流,各个活动小组派出代表就自己看到的现象、实验的结果、自己的感受等与大家一起交流。

这次活动的影响面非常广,很多老师和学生都知道了这件事情。特别是在这次活动中拍摄了大量的照片,这是由我们学校专门负责拍照的老师拍摄的,对学生的活动场景捕捉得非常好,画面传神。李校长看了这些照片以后也感觉长江水学校的教育活动确实是改变了学生的学习方式,学生对活动的投入使学校认识到活动本身的价值,这不正是我们国家基础教育课程改革所要力求实现的一个变革吗?上个学期,这些照片在学校的宣传栏上进行了长时间的展出,学生每天上学都能看得到。这个学期三八妇女节的时候学校更换了宣传内容。后来又在别的地方发现了这些图片,看来学校还是舍不得撤掉这个内容。

这次活动的成功让我认识到,在项目的实施过程中应该注重宣传,宣传也应该是水教育的重要组成部分。因此,我们在第三阶段加强了水教育的宣传,主要是通过以下途径:升旗仪式、结业式、开学典礼、对外交流、科学短剧、黑板报等。

四、项目反思和经验总结

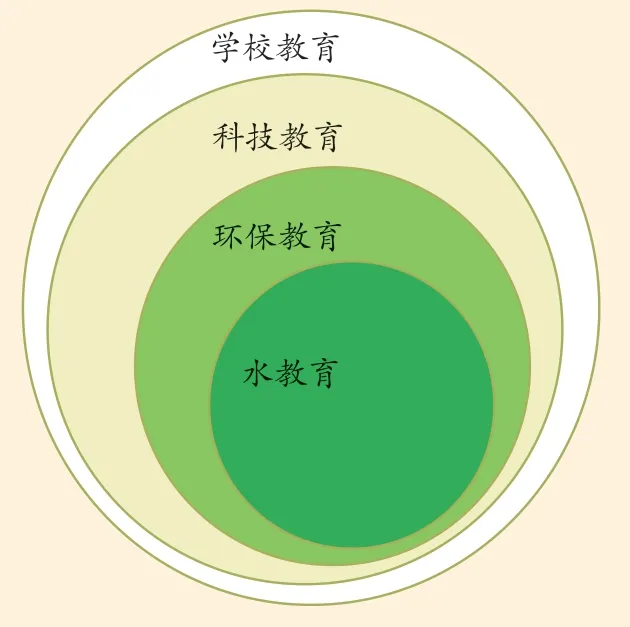

1. 水教育在学校教育中的地位

学校教育的范畴很大,水教育只是学校教育中很小的一部分,不能夸大水教育在学校教育中的地位。特别是在当前状况下,学生的学业负担很重,学生有正常的各个学科的教育,学科教学占据了学生的大部分时间。我们很难要求每一个学生都来参与水教育活动,水教育活动也很难占据学生太多的时间。但是,水教育是有生命力的,水教育就像“水”一样,有很大的可塑性。实践证明,将水教育渗透进整个学校教育中,从一个“点”上突破,走一条“渗透”的道路是可行的。

2. 联“点”成网,改变学生的学习方式

实施水教育活动的载体丰富多样,不光有书本知识学习一种,还包括学生活动、学生课题研究、科学DV、科学短剧、教师培训、水教育活动室(实验室)的建设与管理、征文等具体的学习方式。围绕苏州河这一主题,我们将各种形式结合起来。这不但提高了学生保护水资源的意识,而且给学生呈现了不同的学习方式,而这些学习方式相比传统的学科学习和课堂学习更加贴近生活和社会,会对学生的长远发展产生很大的影响。比如具有做课题的经历,有可能让参与课题研究的学生在大学高年级阶段更快地适应大学生毕业课题的研究。参与科学DV和科学短剧的学生学会的是怎样把一个问题用更好的方式表达出来,让更多的人来理解,我认为这对学生将来的工作会有很大的好处。

3. 尊重选择,创造条件,实行有层次的水教育

教师和学生是开展长江水学校项目活动的主体,应该充分尊重他们。特别是对学生的尊重,我认为还远远不够。水教育的经费花在教师和学生身上,才能真正发挥它的价值。负责水教育的教师应该具有支配水教育经费的权力。有时候,水教育的经费也需要教师去争取。水教育经费尽量用在活动过程中,包括交通、餐饮、办公用具、耗材等;水教育经费尽量使用在学生身上,包括学生纪念品、点心等。学生年纪小,对金钱的理解没有成年人那么势利,一点小小的“恩惠”都能够让他们感觉到大人对他们的尊重。

“有层次的水教育”是指适应学生的发展差异,让每个学生学有所长,各具个性。这是因为,并不是每一个学生都能在长江水学校项目活动中写出课题研究报告、上台表演科学短剧等。有的学生只是参加了解一下,参加完一次活动就不来了,这也要尊重学生的选择,有的学生非常感兴趣,不但参与了很多水教育的活动,而且希望能够影响和带动更多的人来参加,比如我们学校的陈琛同学。对这样的学生,我们也要尽量去支持和帮助她们。

4. 热爱水教育的教师是水教育成败的关键因素

给大家看一张照片。对于大家来说,这可能就是一张普通的照片,但是对我来说,它却是不同寻常的。因为这个地方是我小时候洗过澡的地方。流过我们村庄的这条河流有我美好的记忆,围绕这条河流发生了很多的事情,看过大河漫过堤岸的情景,看过小河结冰的样子,在河上和其他小朋友“开过火”。实际上,我们的环境和我们已经无法分开了,环境已经成了我们生命的一部分。我永远无法忘记那条我心目中的小河。

现在的小河已经很难看到水流了,只有下大雨的时候,才会有浑浊的水流。由于长期的煤矿开采,家乡的地下水急剧下降,现在家乡人民连喝水都成问题了。

因此,对于水环境的保护问题,应该成为我们事业的一个部分。因此,将水教育作为自己事业的教师是水教育赖以持续的一个关键因素。

施华洛世奇水日

为彰显企业社会责任,展示和交流“国际水学校项目”的活动成果,增强企业凝聚力,施华洛世奇公司于2011年5月6日在位于因斯布鲁克东郊瓦藤斯镇(Wattens)的公司总部举办了“水日”活动。数百名企业员工及其家属参观了这次展览活动。

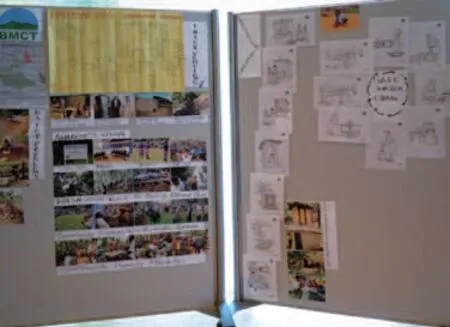

图1 玛丽厅(Haus Marie)布展

图2 会场入口

图3 奥地利水学校项目

图4 乌干达水学校项目

图5 印度水学校项目

图6 中国水学校项目