互联网使用、政治效能、日常政治交流与参与意向——一项以大学生为例的定量研究

□冯强

一、研究背景

互联网的出现使得现代社会信息流通和交换增加了一种全新的设施,网络信息的丰富多元、双向互动与无远弗届等特征强化了用户在使用过程中的主动性,创造了一个“拟真”自由的网络世界。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第27次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2010年12月,中国网民规模达到4.57亿,较2009年底增加7330万人;互联网普及率攀升至34.3%,较2009年提高5.4个百分点;宽带网民规模为4.5亿,有线(固网)用户中的宽带普及率达到98.3%。我国手机网民规模达3.03亿,较2009年底增加了6930万人。手机网民在总体网民中的比例从2009年末的60.8%提升至66.2%。

与其他职业群体相比,学生更容易接受新鲜事物,更易受到外界环境的影响。对于大学生而言,大学校园网络的建设为学生上网搭建了良好的条件,大学生已成为当今网络使用的主力军(倪晓莉、陈思路,2008),是同龄人中知识水平最高、前途最好的群体(张光、罗婷,2006)。另外,大学生作为一个高学历群体,其认知能力相对趋于理性,并有着积极关注和参与社会的热情。调查显示,大学生关注网络新闻的比例达到89.9%,远高于其他人群(中小学生:68.1%;农村外出务工人员,73.4%;办公室职员:83.1%)(CNNIC,2009)。

国内外不少研究者就互联网在大学生政治知识获得及政治参与进程中的作用展开了自己的论述。有研究者指出,由于网络使用的便利性、互动性、易得性等特征,迎合了大学生对政治知识获知的热情和政治角色扮演的定位;提供了网络交流的虚拟社区,使得公民参与形式更加多元化;学生在网络中可以自由表达意见,表露情感,从而冲击了主流意识形态和政治文化,瓦解了传统思想控制机制,弱化了其政治控制能力(黄晓晔,2005)。互联网的低成本、大范围、自由式传递及个性化的特点,可以削弱国家的控制,瓦解统一舆论,从而改变人们的政治认识。政治社会化方式的这一变化,会对政府治理的合法性构成挑战(苏徐红,2001)。但是,也有研究者指出,网络使得主流政治文化传播受阻,造成政治实践缺失、政治情感淡漠等(杨锐,2008)。

西方政治学者与传播学者“媒介与政治”这一学科交叉领域进行的大量效果研究,为本研究提供了极好的借鉴。源于上世纪60年代末的初步探索,并在后来兴盛和繁荣的媒介政治社会化功能研究表明:大众媒介在提供政治信息和个人观点方面的问题超过了父母、老师和朋友,是向大众传递必需信息,进而参与政治生活的重要途径(Chaffee,Ward&Tipton,1970)。早期研究集中于报纸、广播、电视等大众媒介对公众政治态度与行为层面的影响,特别是随着电视成为人们日常生活阅听的主要媒介后,人们发现电视在儿童青少年闲暇中占有举足轻重的地位。一个儿童在他的前六年中花费在看电视上面的时间——包括它作为说教者和娱乐陪伴者——跟他花在学校里听老师讲课的时间一样多(Shramm,Lyle&Parker,1961:75),它对儿童和青少年的社会认知和行为都产生了影响。(Lowery&De-Fleur/刘海龙,2009:220)。

然而,在我国传播学界,在互联网接触与政治效能感、知识与参与等方面的实证研究则寥寥无几,更多集中于分析探讨、义理阐释、对策建议等方面。大学生日常网络接触与其政治效能感、情感与政治参与之间是如何的关系?其接入方面、使用行为、内容偏好能够在多大程度上解释这些变量?这些因素又如何受到其他因素的影响?就大学生的政治社会化程度而言,网络接触因素与个人因素相比较,有哪些差别?对政治社会化的这些问题,诚然国内有不少学者从理论层面展开讨论,且不乏精辟描述,但由于缺乏实证研究,难免停留在思辨和主观判断层面。因此,从量化方面进行精确描述和分析,对于揭示互联网使用与大学生政治效能感及政治参与等政治命题之间的关系,有其独特的重要意义。

二、概念与假设

(一)概念界定

1.互联网使用(Internet Use)

在新媒体研究中,学者们把互联网使用区分为不同层面。比如网络接入、网络使用时间、网络依赖、内容偏好等不同维度。其中,网络接入构成第一道数字鸿沟(Attewell,2001)。研究者认为,第一道数字沟即人们是否拥有电脑和使用互联网往往影响到人们知识和技能的获取,以及对自己的主观认同。拥有和缺乏的差异往往造成了人们政治知识获取的不平等,缺乏者的政治热情也随之降低。在互联网接入层面存在的差距,导致人们政治知识与参与的不同(韦路、张明新,2006)。

根据媒介的启动效应(Priming),人们对媒介信息的使用会激发相应的观念与行为。过往的一些研究探讨了媒介使用与政治知识的关系,即使消极的无目的接触媒介也能增加知识,正如格拉伯(Graber,1988:114)所言,“在大量的信息面前人们仍然能记住许多故事,尽管缺少兴趣,因为仅仅接触就可以产生学习行为。”无疑,上网使用时间和频率得到学者的广泛重视。

一种观点认为,越是关注互联网中政治类信息的人群,其政治知识水平越高,其政治参与意向越为强烈,更热衷于人际政治讨论、投票选举等行为。肯斯基和斯特罗德(Kenski&Stroud,2006)的研究发现,对在线总统选举信息的关注与政治效能感、政治知识、政治行为等变量显著相关。即使控制了相关的人口统计学变量,这种关系仍然存在。

按照节目选择理论,人们在节目特征或节目类型上面有不同的偏好,使用有关公共事务的媒介内容,与政治行为等有密切关系。信息类节目和娱乐类节目对儿童,对政治家、政治议题和政治制度的认知和情感倾向的发展有重要的影响(Conway,et al,1981)。考西克和麦克劳(Kosicki&Mcleod,2002)认为,新闻内容的通俗化可能会限制人们获取知识,如果公众获得新闻时偏重其娱乐价值而非政治价值,可能妨碍公众接触复杂的议题。另外,如果我们经常阅读一些有关政治知识的新闻,往往可以增加政治知识和促进政治参与。

基于以上讨论,在本研究中把互联网使用细分为以下层面:互联网接入、互联网使用时间、互联网政治讯息关注、互联网内容偏好,以此作为互联网使用的不同维度来检验对因变量的影响。

2.政治效能感(Political Efficacy)

在政治学研究中,政治效能感的内涵界定仍有不同观点,如感觉说、主观能力说和形成说等(李蓉蓉,2010)。但大多数学者在经验研究中,都认可对政治效能感最先进行研究的学者坎贝尔提出的定义:政治效能感是一种个人认为自己的政治行动对政治过程能够产生政治影响力的感觉,也是值得个人去实践其公民责任的感觉。是公民感受到政治与社会的改变是可能的,并能在其中扮演一定角色的主观感觉(Campbell,Gurin&Miller,1954:187)。

早期的大多数学者比较认同这个概念,但随着研究的进一步操作化,学者发展出了对政治效能感的双维度定义。莱恩从理论上把政治效能感区隔为内在政治效能感和外在政治效能感两个维度,大多数学者比较一致认同,认为能较为完整地反映政治效能感这一代表特定政治现象概念的复杂特征((Balch,1974;Converse,1972;Niemi,Craig,& Mattei,1991)。比如,布莱克通过对1000名大学生的测量证实了这两个维度存在的合理性。他认为:“内在政治效能感是个人相信自己可以影响政府的感觉,而外在政治效能感则是个体相信当权者或者政府应该回应民众的感觉。”(Balch,1974)或者说,内在政治效能感是相对于他人来讲,一种对自己政治影响能力的相对认知;外在政治效能感则是相对于其他政府,个体对本国或本地政府回应民众的效率和质量的相对认知。在后续研究中,也有学者增加了第三维度——集体效能。即由于个体总有归属的团体,因而团体本身就具有能够一起组织及采取行动以达成特定目的的一种信念。在本研究中,仍然使用内在政治效能感和外在政治效能感两维度作为政治效能感的测量层面。

3.政治参与意向(anticipated Political Participation)

关于政治参与概念,在政治学中也存在大量广泛的定义,但每个定义的核心观点都可以被简化为4个核心组成部分:行为;市民;影响和政治决定。比如让受访者回答他们是否试图让他人明白如何参加候选人的集会,为候选人做些工作,捐钱或者穿有支持某候选人的文化衫等(kenski&stroud,2006)。但在中国国情中,大部分年轻人实际政治参与行为较低,这与制度建设、个人环境有关。虽然还没有参与选举投票等行为,但是他们可以通过人际政治讨论(interpersonal political discussion),并形成未来的参与倾向,即政治参与意向(Garramone&Atkin,1986)。研究表明,新闻媒介提供了人们之间共享和交流的原始材料(Atkin & Gantz,1978)。

为了检验互联网采用中对于社会公众是一种藩篱还是一种促进政治参与的潜在力量,在实际研究中,去区分线上(online)和线下(offline)两种政治参与6用先意向维度是有必要的。线上政治参与往往是线下政治参与的复制与放大,来自较低社会经济地位的群体可能比较高社会经济地位的社会群体更少地参与到线下政治中,但他们在网络政治信息的寻求和在线联系中也可能自觉离开(Gennaro&Dutton,2006)。

同时,人际政治讨论作为公民间的日常政治谈话与协商即话语参与,通过聚合问题、突出牵涉的机会等,也被视作媒介使用与政治参与的中介变量(Shah,et al.,2005)。在国内外研究中,也有学者把其作为政治参与层面的有机组成部分(周葆华,2011)。本研究中采用通用的与父母、亲戚、朋友、陌生人、网友等不同类型的群体政治讨论的频次(采用5级里克特量表,1=几乎不讨论,5=经常讨论)作为个人日常政治交流的测量指标。

(二)互联网使用与政治效能感、交流、参与意向

随着网络政治信息的散播,新媒体学者开始把目光聚焦于互联网与政治效能、知识、参与等重要政治变量的关系方面,研究者密集关注互联网使用的巨大影响。大量研究集中于媒介使用时间、媒介依赖、使用方式、内容偏好等媒介接触的不同层面及对公民政治社会化不同层面,如政治知识、政治态度、政治效能、政治情感、政治参与意向等的影响(Adoni,1979;Lee,2006;Kaye & Johnson,2003;Norris,2002;et al.)。

然而,在研究中一直存在截然不同的两种观点(Kenski&Stroud,2006)。一种认为,互联网对政治效能与参与等有零作用或副作用;另一种认为,网络接触对政治效能感与参与有积极的正向作用。张卿卿(2006)总结认为,一方面,有的学者发现,网络的使用可能加深政治资源取得的鸿沟;网络提供多元的娱乐内容,降低网友接触政治信息与参与意愿;网络使用造成人际疏离,降低人际信赖,同时也可能降低传统因素对政治运作的正面影响 ;另外一方面,也有学者认为网络的普及提升了政治资讯的传播数量与速度,因而降低了知识获得的成本,间接鼓励民众的政治参与。

积极的、理想主义的观点看到互联网在加强公民社会和民主政治的作用,因为它扩大了传播和动员的机会。互联网给予了普通公众获得信息的便捷通道——关于政治候选人、政治议题以及一般政治。从这方面讲,通过提供给公众有用的信息,互联网也增加了个体的内在效能感。科菲尔德(Cornfield,2003)认为,互联网可能使得人们提高了他们的政治效能感。因特网也提供了个体参与政治的新的途径,例如,通过电子邮件与候选人联系或者募捐等。对于政治知识而言,互联网以其优于传统媒体的方式提供了海量的信息,人们不仅可以时刻搜寻需要的信息,而且通过超链接和搜索引擎,使用者可以挖掘更为丰富的信息。

悲观主义者认为,因特网造成了人们政治效能感、知识和参与的下降。个人会因为收到形式的回复或无应答而气馁,这降低了人们外在的政治效能感(Johnson&Kaye,2003);而且,寻找网上有关的精确和有用的信息也错综复杂。即使网上存在海量的政治信息,也可能因为人们缺乏对自己理解政治世界的信心而无法有效使用,特别是对于教育缺乏和互联网技能缺乏的人们来讲更是如此。另外,互联网也可能扩大互联网有无和使用者之间的知识鸿沟。按照一些解释,获得更多互联网政治信息的个体往往是哪些对政治感兴趣者,因此因特网并没有改变个人的政治卷入程度(Norris,2001)。

昆特里尔和威瑟斯(Quintelier&Vissers,2008)总结认为,学者研究发现,浏览新闻网页可以对政治参与等有积极效应。但这些研究多以年轻人为例,可能是因为年轻人比老年人花在寻找网络新闻源的能力更强(Jung,et al.,2001;Lupia&Philpot,2002;Polat,2005)。在种种目的达成的过程中,年轻人更依赖于网络,尤其在查找新闻方面。大量研究表明,新媒体技术对连接年轻人与政治进程有重要意义,因为年轻人花费在“网络世界”(online world)的时间越来越多。作为一种可以培养青年政治习得与参与的教育工具,互联网的作用不应被低估。同时,青年使用网络非常密集,但使用内容和方式并非整齐划一:一些用于浏览和使用新闻信息,一些是为了娱乐目的(比如:在线游戏、观看视频等)。对于互联网的使用方式与青年的教育程度有密切关系。研究发现:受教育程度较高的青年更多的是把互联网作为一种信息源,而受教育程度较低的青年更多的是将互联网作为一种娱乐工具。

本研究尤其关注大学生,是因为他们的独特属性。李元书(2005:343)概括为以下几个方面:(1)大学生的政治认知水平大大提高,独立看问题和分析问题的能力增强;(2)大学生的政治人格比非大学生的政治人格更加成熟;(3)大学生更容易改变在中学阶段形成的政治态度,接受新的政治价值观和意识形态。国外研究者也指出:因为他们是互联网使用最活跃的群体,他们有足够多的政治技能,网络使用是大学生活的一部分,新闻网站成为大学生新闻信息的主要来源(Lee,2006)。考察该群体,将给我们对一些趋势予以重要的观察。

在文献回顾的基础上,本研究提出如下研究假设:

H1:互联网使用影响到大学生的政治效能感,在内在政治效能感与外在政治效能感方面,互联网使用的不同层面存在不同效应。

H2:互联网使用影响到大学生的人际政治交流,大学生对互联网政治信息的使用对其日常政治交流有促进效应。

H3:互联网使用影响到大学生的政治参与意向,在线上政治参与意向与在线下政治参与意向方面,互联网使用的不同层面存在不同效应。

三、调查研究

从研究的时间维度上讲,本研究属于截面研究(cross-sectional study),通过2010年4月份的一次调查来获得研究数据。本研究属于前期探索性研究,因此是为了解时间顺序上的因果过程,但研究结论的依据却是某个时点上的观察(艾尔·巴比,2009:103)。本次研究所使用的抽样方法为便利抽样(convenience sampling)和滚雪球抽样(snowball sampling)。便利抽样设计选取那些最方便获得的事件,这种抽样技术在许多研究中使用,特别在案例分析以及那些设计来帮助研究人员识别问题和获得关于研究材料的反馈的初步研究中。这种抽样的样本最为有用。滚雪球抽样在最初接受调查的人所推举的人的基础上选取事件。在和该人建立起信任之后,研究人员要求其推举总体中的其他人。总之,这些非随机抽样(non-probability sampling)的好处,在于能得到研究人员用别的方法无法获得的样本。(参见:约翰·C·雷纳德:传播研究方法导论,李本乾等译,2008年,中国人民大学出版社:298~300;艾尔·巴比:社会研究方法,2009,邱泽奇译,华夏出版社:184~186)。

本研究通过设计好的问卷,放置于调查网站——问卷星等,再把该网站的链接置于校内网(大学生交友网络)或者同学好友的即时通讯(instant message),如QQ、MSN等方式。一方面,通过这种社会关系网络,进行滚雪球抽样,这将得到一个非随机样本。另一方面,为了使样本有较好的代表性,能够较好地反映大学生的互联网使用情况及政治社会化程度,部分问卷采取了线下调查。研究者努力使样本在性别、年龄、学科背景、年级等方面呈现多元化特征,这也是配额抽样(quota sampling)的内涵。对于初步探索性研究,在综合考虑个人时间、经费和精力的情况下,这种抽样方法是比较适合研究者的(柯惠新、祝建华、孙江华,2002:44~45)。

本研究发放400份问卷,实际有效回收问卷为341份。从基本统计情况来看:性别上,男女比例为:51.3%∶48.7%(175∶166,N=341),比较符合当前我国在校大学生男女比例(研究生男∶女:54.33∶45.67%;本科生:51.85∶48.15%)。从年级构成来看,大一和大二分别占了14.4%和10.6% ,数量偏低;大三和大四、研究生比例比较均匀,分别为20.3%,27.1%,22.6%。从专业构成来看,文史类和社科类都占据了一定比例,分别为31.4%和14.7%;理工类占到了一半左右,约为51%。从政治面貌上面看,多数为共青团员,占到了57.8%,约1/3为中共党员,只有少数群众。由于没有全国大学生政治面貌的构成情况,从数据上看,我们认为在一定程度上反映了其构成情况,因为大学生主体就是共青团员以及党员(包括预备党员)。家庭月收入上面5000元以内占据了82.4%,其中1000到5000元左右的占66%。

从自变量的分布情况来看:互联网接入情况。本次调查研究中,大学生开始使用互联网的时间集中在2003年前后,最早开始于1997年,最晚开始使用者是2009年,标准差SD=2.604。互联网使用情况。每天平均使用时间:1小时以下者:22人,6.5%;1~2小时:69人,20.2%;2~3小时,67人,19.6%;3~5小时,118人,34.6%;5~8小时,20人,5.9%;8~12小时,39人,11.4%;12小时以上:5人,1.5%。我们可以看到,本调查中大多数大学生的每天平均上网时间在1~5小时之内。内容偏好情况。就大学生平均每天浏览社会信息类网站等所花费的时间来讲,均值M=1.51,SD=0.809;平均每天浏览娱乐信息所花费的时间的统计描述为:均值M=1.59,SD=0.901。通过配对样本T检验(Paired Samples Correlations),得出两者之差为 -0.08,说明本调查中大学生每天花费于娱乐类信息的时间略高于浏览社会信息类的时间。但通过显著性(t=-1.473,df=337,p=0.142)可以看出,这一差异无法推及总体。互联网政治信息关注程度。有两题项组成,均采用5级里克特量表,“1”为从不关注,“5”为经常关注。题项包括:在过去一周内,您关注网站国内外政治新闻的程度(M=2.91;SD=0.844);在过去一周内,您浏览关于政治事件的博客/帖子的程度(M=2.55,SD=0.845)。

四、统计分析

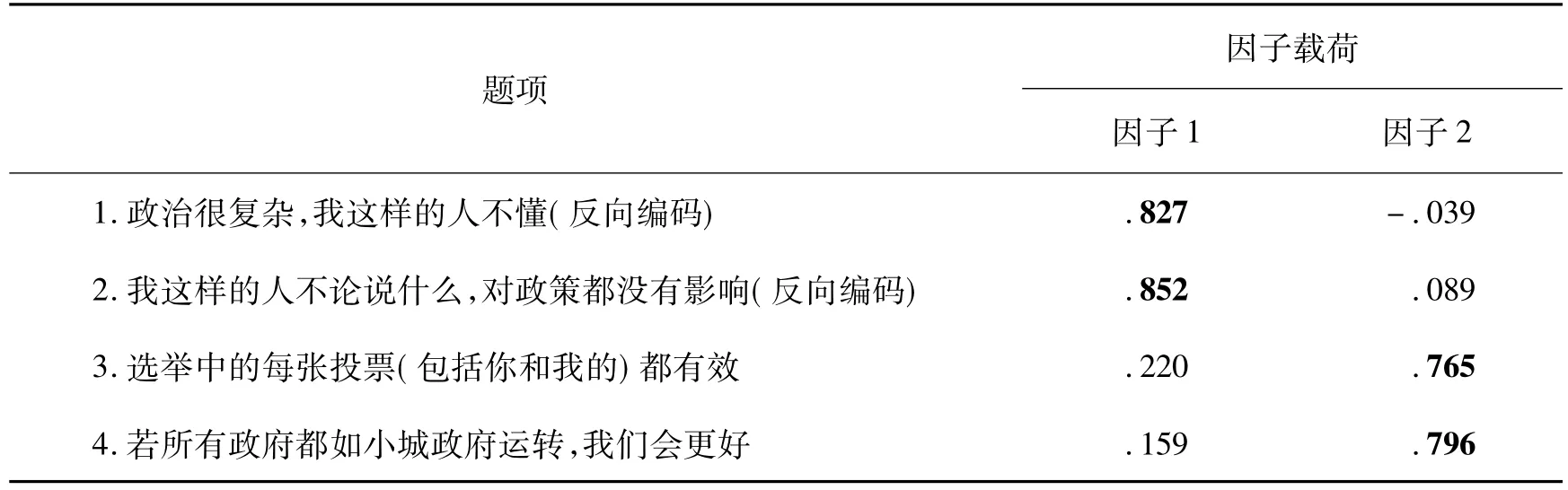

首先我们分析各自变量的情况,对政治效能感量表进行证实性因子分析(巴特利特球形检验χ2=108.901,df=6,P<0.001;KMO=0.490),可以析出2个因子,一共可以解释67.8%的变差,同时没有1个题项被剔除,说明量表效度良好。我们分别对两个因子命名为“内在效能感”(科伦巴赫α=0.616)和“外在效能感”(科伦巴赫α=0.361),前者具有良好的信度。总体上而言,大学生政治效能感都不高。另外,通过均值比较,内在效能感的两个题项:“政治很复杂,我这样的人不懂”(M=3.37,SD=1.156);“我这样的人不论说什么,对政策都没有影响”(M=2.8,SD=1.292),说明大学生的内在效能感较低;在通过外在效能感的两个题项:“选举中的每张投票(包括你和我的)都有效”(M=2.76,SD=1.336)和“若所有政府都如小城政府运转,我们会更好”(M=2.83,SD=1.129)。我们可以得知,大学生外在效能感偏于中间。见表1。

表1 政治效能感量表因子分析

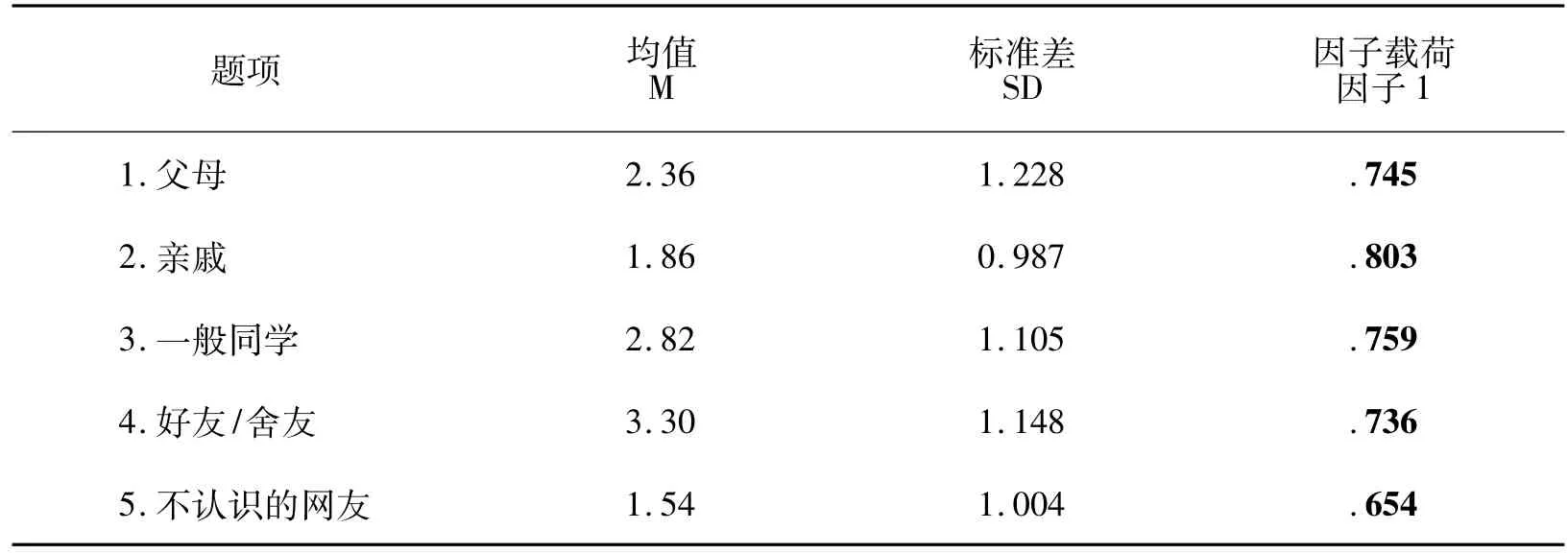

通过对人际政治讨论量表(见表2,5级里克特量表,1=几乎不讨论,5=经常讨论)进行证实性因子分析(巴特利特球形检验χ2=559.816,df=10,P<0.001;KMO=0.722),可以析出1个因子,可以解释54.9%的变差,没有题项被剔除,其信度(α=0.710)和构造效度都较好。每个题型都可以被较好地代表。同时,我们通过查看其均值情况,可以发现,大学生在日常人际讨论中,与好友/舍友交流程度最高,其均值达到3.30;其次是一般同学,均值达到2.82。反映大学生较多地跟自己的同辈进行政治大事或国家政策交流,然后依次是父母、亲戚,而最低的则是不认识的网友。这也从侧面说明代沟的存在以及法理社会中对陌生人的不信任。

表2 人际政治讨论量表均值、标准差、因子载荷

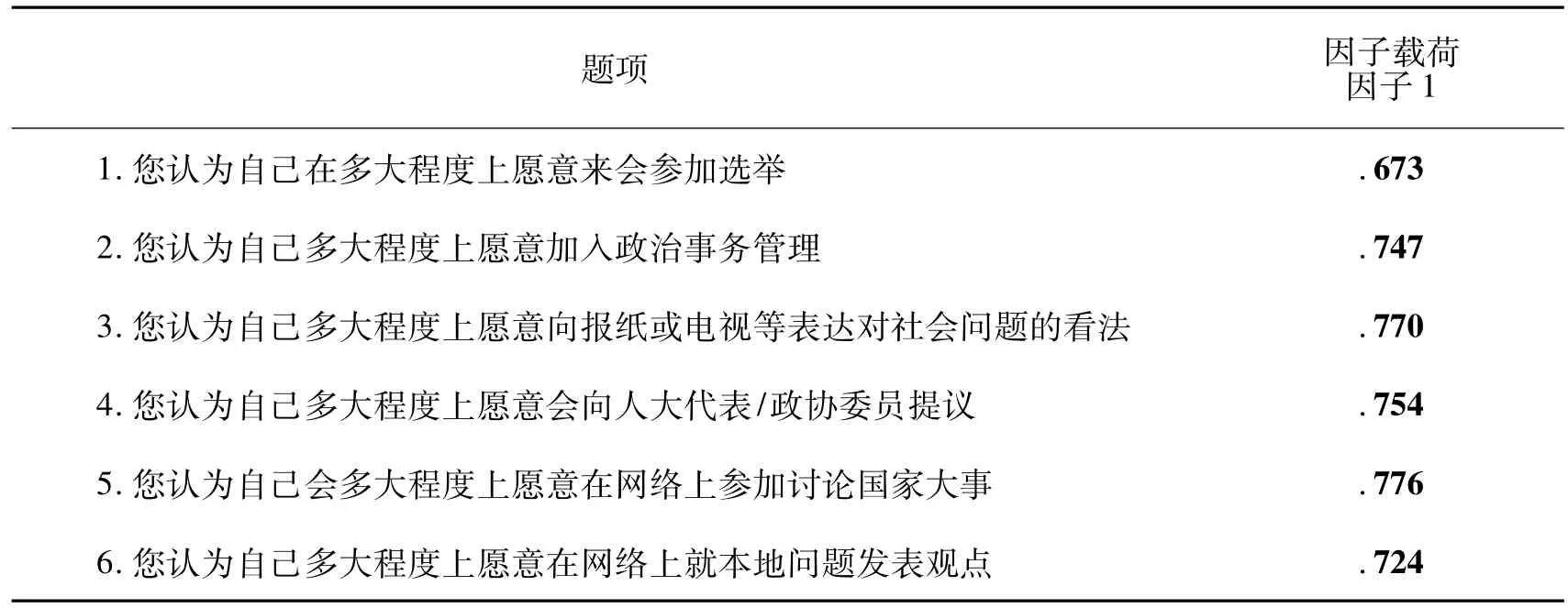

在表3中,预期正在参与意向同样采用里克特量表的方式(其中1=很不愿意,5=非常愿意,并设立“不确定”项),对构成“政治参与意向”的6个题项通过证实性因子分析(巴特利特球形检验χ2=760.007,df=15,P<0.001;KMO=0.810)。说明各题项相关性很强。通过进行最大方差正交旋转法,析出1个因子,可以解释55.014%的变差,证明了题项背后公共因子——政治参与意向的存在,也说明了量表具有较好的构建效度。其科伦巴赫信度值α=0.835,具有很好的信度。

表3 预期政治参与意向量表旋转后因子载荷表

另外,通过均值比较可以发现,“您认为自己多大程度上愿意在网络上就本地问题发表观点”题项与“您认为自己在多大程度上愿意来会参加选举”题项均值最高,均为3.40(SD=1.12;SD=1.164);其次为“您认为自己会多大程度上愿意在网络上参加讨论国家大事”题项,均值为3.28(SD=1.106)。数据表明,大学生的线上政治参与意向强烈,或许是由于互联网的接近性和易用性简化了政治参与成本,因而受到大学生的广泛追捧。因此,为了区分线下与线上两种不同的政治参与途径和方式,本研究把政治参与题项的前四项归纳为“线下政治参与意向”与“线上政治参与意向”,前者科伦巴赫α值为0.792,信度良好;后者科伦巴赫α值为0.816,信度很好。

表4通过把控制变量(性别、年级、专业、家庭收入)和互联网使用各层面的自变量纳入回归分析可以发现,其对内在政治效能感的回归模型拟合度良好(F=5.860,P<0.05)。在控制了各人口统计学变量后,大学生的互联网使用仍然对其内在政治效能感产生了独立效应。这主要体现在网络政治信息关注的影响层面。通过标准化回归系数及其显著性(β=0.137,P<0.05)可以看出,尽管系数较低,但的确在一定程度上证实了互联网接触与使用对政治效能感的影响,特别是在使用内容层面,当大学生越多的关注互联网上面的国内外政治新闻或有关政治事件方面的博客或帖子时,越大大地增强了其内在政治效能感,越相信自己相对于他人,更有能力去改变政治层面的政策、方针或运行方式等。

表4 互联网使用与政治效能感多元逐步回归分析

然而,从表4中也可以发现,无论是互联网接入时间的早晚、每天使用互联网时间的长短,还是对互联网中内容偏好的差异,都没有显著影响到大学生的内在政治效能感,回归系数都没有任何显著性。另外,当把各自变量纳入对外在政治效能感的回归分析时,却发现模型没有建立。这说明,需要在以上自变量之外,重新寻找能够解释外在政治效能感的变量。通过以上分析,研究假设1得到部分证实。

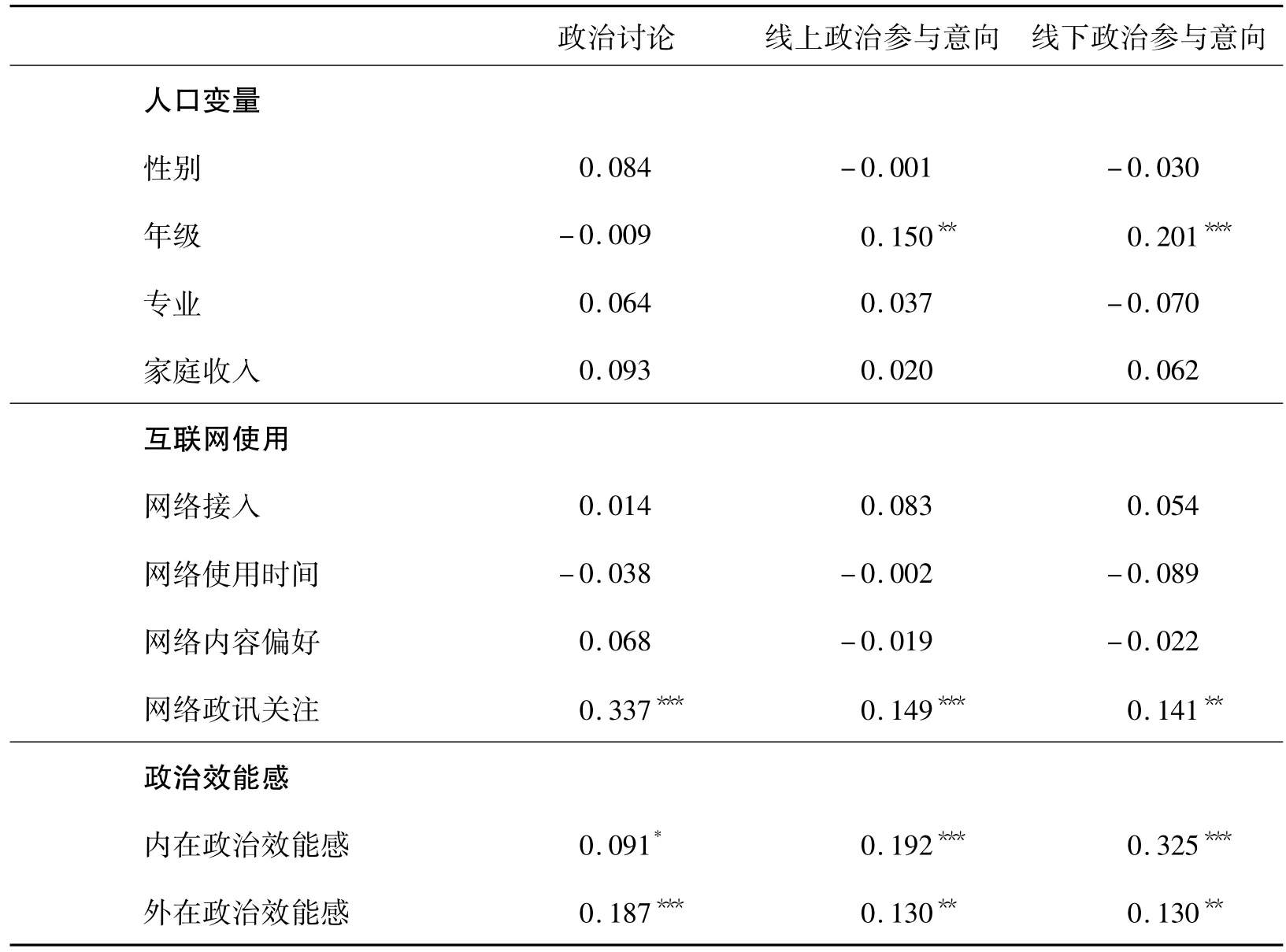

通过把人口变量、互联网使用和政治效能感作为自变量,政治讨论、线上政治参与意向和线下政治参与意向分别作为因变量,纳入多元回归模型进行分析(表5)发现,模型拟合度良好。其中,因变量为政治讨论的模型(F=41.713,P<0.001)解释了14.9%的变差,网络政讯关注对政治讨论的标准化回归系数β=0.337(P<0.001),显示了大学生对网络中政治类信息的关注度较好地正向影响到了大学生的日常政治讨论和交流;预测变量为线上政治参与意向的模型((F=9.326,P<0.001)解释了9.8%的变差,网络政讯关注对线上政治参与意向的标准化回归系数β=0.149(P<0.001),显示了大学生对网络中政治类信息的关注度较好地正向影响到了大学生的网络政治参与意向;最后,预测变量为线下政治参与意向的模型((F=18.432,P<0.001)解释了18.5%的变差,网络政讯关注对线下政治参与意向的标准化回归系数β=0.141(P<0.001),显示了大学生对网络中政治类信息的关注度同样较好地正向影响到了大学生的线下政治参与意向。通过以上分析,研究假设2和3在本研究中得到一定证实。

表5 互联网使用与政治交流和参与意向多元逐步回归分析

另外,通过比较发现,政治类信息的关注程度对政治讨论的影响系数更大(β=0.337),其次是对线上政治参与意向的影响系数(β=0.149)、对线下政治参与意向的影响力最小(β=0.141)。这说明,作为常规性的、资源动员较少的日常政治交流和讨论频次,更容易受到互联网使用特别是对互联网络中政治性信息使用和关注程度的影响。日常政治讨论作为一种话语参与,也是形成哈贝马斯所言的公共领域的重要条件,作用不容小觑。但政治参与意向受到较小的影响,也反映了互联网在话语构建方面的作用大于互联网在行动动员方面的能力。或者说,大学生在使用互联网政治性信息后,更多的会对现实政治进行讨论或旁观,而非更加可能愿意作为参与者。当然,本研究也说明了互联网使用在促进政治参与方面的潜能。大学生通过使用互联网浏览政治类信息,提升了自身的政治知识或主观认同,从而形成了参与政治的知识资本和政治态度,这些因素都利于促进政治参与。

五、结论与讨论

本研究通过一次抽样调查,以大学生这一特殊互联网使用群体,探讨了网络使用与政治效能感、日常政治讨论及政治参与意向的复杂勾连。本研究延续了西方新媒体学者对新媒体与政治效能、知识、参与(包括话语参与及行动参与)一贯的研究路径和方法,以转型时期当代中国大学生为例,进一步对这一组相关命题进行了研究和探讨。本次研究发现,网络使用,特别是对于其中政治性信息的使用,分别正向影响了政治效能感、日常政治讨论和参与意向。但无论是互联网采纳时间的早晚,还是每天浸泡在网络上的时间,亦或是对内容的相对偏好等互联网使用变量,在本研究中,对以上政治层面的变量的影响,都没有得到支持和验证。

对于互联网使用提升了大学生个体内在政治效能感的结论,可以从新媒体使用的赋权(empowerment)功能进行解释。赋权是“赋能”(enabling),或是一种“自我效能”(self-efficacy),它源于个体对自主的内在需求。在这个意义上,赋能就是通过提升强烈的个人效能意识,以增强个体达成目标的动机(Conger&Kanungo,1988)。从赋权的定义中我们也可以看出,赋权与自我效能存在的某种联系。赋权就是一种提升个体的自我效能感的过程。新媒体的赋权,或者增权理论,在国内外研究中业已得到广泛验证和讨论(如:Merkel&Bishop,2004;Siddiquee& Kagan,2006;丁未,2011;肖荣春、白金龙,2011)。比如,肖荣春和白金龙的研究通过对大学生的新媒介考察,探讨分析了新媒体对大学生的社会意义。研究指出,新媒介的赋权现象,大学生的交往行为、价值观念等得到某种程度的催化(肖荣春、白金龙,2011)。大学生通过对互联网的政治性信息使用为个体赋权,互联网信息的庞大及个体自主性改变了信息使用的物质鸿沟,从而增强了大学生改变国家、政府和社会的自我感知能力,提升了个体的内在政治效能感。所以,互联网的使用并非一定会导致“娱乐至死”,或者说会让大学生沉迷网络,导致其不关心政治和社会乃至犬儒主义,这还要看其信息使用行为。

互联网在大学生日常生活中扮演了政治信息源和政治观点来源的角色,它一方面提供了大学生人际政治交流的平台,另一面也为大学生政治讨论和民主协商提供了交流和对话的素材、观点和氛围。在本研究中,我们可以清楚地看到,大学生对互联网政治性信息的使用,对其日常政治交流有较好的正面影响。日常政治交流作为一种话语参与,尽管与行动参与(如投票选举、游行示威)有截然区别,但诚如语用学中提出的言语行动理论那样,言语行为效果是“被授权的发言人”通过话语表征作用于其他能动者,再通过其他能动者的行动,作用于事物本身(曾庆香,2011)。在一定程度上,行动参与是话语参与的结果,或实践层面的呈现。诚如在网络上流行的口号:“关注就是力量,围观改变中国。”通过对事件的关注和讨论,可以有效地促进公共领域与私人领域及国家、市场的分离,使政治民主协商成为可能。

从统计分析中,也可以看出政治效能感对政治讨论和参与意向的正向效应,无论是内在政治效能感还是外在政治效能感。都对政治讨论和两种不同的政治参与意产生了显著的正向影响。政治效能感作为个人政治社会化过程中重要的中介变量,在促进个体政治参与中起着不可替代的作用。按照班杜拉的“信念—行为”心理模式,本研究结果也很好的证实了这一点。过往研究也发现,政治效能感、知识与参与之间相互联系相互促进的作用(McLeod,Scheufele&Moy,1999;Morrell,2003)。本研究支持这一点。

研究可以发现,互联网的使用,也促进了大学生的网络政治参与意向及线下政治参与意愿。如果说互联网是一种民主的工具,似乎过于绝对。因为它作为一种技术工具,在现实中必然受到国家、市场和社会等各种力量的博弈和争夺,政治控制和商业控制等在互联网中无处不在。但互联网的确创造了一种可能:它使得信息不再成为一种稀缺性的、少数人获得和持有的资源。知识就是力量。当信息资源走进普通民众时,它就具有了创造民主政治及公共参与的信息条件。

部分学者看到了互联网有激活政治行为的潜能,但同样有学者认为,互联网不会改变政治兴趣、政治知识与参与。本次研究倾向于支持前者,但也只是在有限的程度上支持了这一观点。当然,信息作为一种知识,要求使用者必须具备一定的教育水平和辨识能力。在这一方面,作为知识阶层的大学生,自然不存在问题。有研究者指出,政府决策部门只有着力提升公众的教育水平,才能逐步优化人们的网络使用方式,从而减少以知识沟为缩影的社会结构性差异(韦路、李贞芳,2009)。那么,在高等教育日益普及的当下中国,是否有这样一种可能:教育普及与互联网使用及扩散,在促进国家民主进步和公共参与方面是否达成了“共谋”,从而成为促进社会转型及制度变迁的一股合力?作为媒介研究者的我们,是否可以有这种乐观的期待?

本研究中,还有不少互联网层面的变量并未起到显著效应(如互联网接入、使用时间与内容偏好变量),可能还要待以后研究的进一步检验。通过对自变量进一步的相关分析,我们发现:网络内容偏好变量与网络使用、网络政讯关注变量都存在较强的相关性,这体现在相关系数和显著性方面(β=-0.121,P<0.05;β=0.305,P<0.001)。因此,如何细致地考察其他互联网层面的变量的影响,有待进一步地操作和实证研究。

互联网具有多面向维度(multi-faced dimension)的特征,不同的网站内容、不同的使用动机与方式,对政治知识、政治态度和政治参与产生了不同的作用。如何把政治兴趣、政治知识、互联网使用动机及技能等因素作为前置变量或中介变量,使得研究模型更为精致,也是值得进一步研究的问题。另外,媒介政治社会化效果研究领域中,如何在不同媒介接触的比较中研究,譬如把报纸、广播、电视、互联网的媒介接入与使用纳入考虑,在综合比较判断中得出有价值的结论,如何在更广阔的层面,比如社会(政治制度、文化模式)、组织(社区网络等)、个人层面展开研究,也需要我们进一步地思考。

[1] (美)艾尔·巴比.社会研究方法(第11版).邱泽奇译(2009),北京:华夏出版社.

[2] (美)希伦·A·洛厄里、梅尔文·L·德福勒,大众传播效果研究的里程碑,刘海龙译(2009).北京:中国人民大学出版社.

[3] 丁未(2011).新媒体赋权:理论建构与个案分析——以中国稀有血型群体网络自组织为例 开放时代,2011年,第1期,第124~145页.

[4] 黄晓晔(2005).从一元主导到二元对等——网络对当代大学生政治社会化模式的影响.扬州大学学报(高教研究版),第9卷,第6期,第74~76页.

[5] 柯惠新,祝建华,孙江华(2002).传播统计学.北京:北京广播学院出版社.

[6] 李元书(2005).政治体系中的信息沟通:政治传播学的分析视角.郑州:河南人民出版社.

[7] 李蓉蓉(2010).海外政治效能感研究述评.国外理论动态,2010年第9期,第46~52页.

[8] 苏徐红(2001).论电子政府治理及制度创新.探索,第3期,第85~88页.

[9] 韦路,李贞芳(2009).新旧媒体知识沟效果之比较研究.浙江大学学报(人文社会科学版),第39卷,第5期,第56~65页.

[10] 韦路,张明新(2006).数字鸿沟、知识沟和政治参与.新闻与传播评论,2006~2007年卷,第143~155页.

[11] 肖荣春,白金龙(2011).移动的自留地:知识青年、新媒体赋权、场景生产与媒介素养.新闻与传播研究,2011年,第1期,第21~27页.

[12] 杨锐(2008).互联网对大学生政治社会化的消极影响及其克服.乐山师范学院学报,第23卷,第1期,第123~125页.

[13] 约翰·C·雷纳德.传播研究方法导论.李本乾等译(2008).北京:中国人民大学出版社.

[14] 周葆华(2011).突发公共事件中的媒体接触、公众参与与政治效能——以“厦门PX事件”为例的经验研究.开放时代,2011年,第5期.

[15] 张卿卿(2006).网络的功与过:网路使用与政治参与及社会资产关系的探讨.新闻学研究(台湾),2006年,总第86期,第45~90页.

[16] 曾庆香(2011).话语事件:话语表征及其社会巫术的争夺.新闻与传播研究,2011年,第1期,第4~11页.

[17] 中国互联网络发展状况统计报告http://www.cnnic.net.cn/index/0E/00/11/index.htm.

[18] Adoni,H.,(1979).The Functions of Mass Media in the Political Socialization Adolescents.,Communication Research.,6(1),84 ~108.

[19] Atkin,C.K.,Gantz,W.,(1978).Television News and Political Socialization.,Public Opinion Quarterly.,42(2),183 ~198.

[20] Attewell,P.(2001),The first and second digital divides.Sociology of Education,74(3),252 ~259.

[21] Balch,G.I.(1974),Multiple indicators in survey research.The Concept‘Sense of Political Efficacy’.Political Methodology1974.

[22] Campbell,A.,Gurin,G,& Miller,W.(1954),The Voter Decides.Row,Peterson and Company,p.187.

[23] Chaffee,S.H.,Ward,S.,&Tipton,L.(1970).Mass Communication and political socialization.Journalism Quarterly.47(4),647 ~659.

[24] Conger,J.A.,&Kanungo,R.N.(1988)The empowerment process:Intergrating theory and practice.A-cademy of Management Review,13,471 ~482.

[25] Conway,M.M.,Wyckoff,M.L.,Feldbaum,E.,&Ahern,D. ,(1981).The News media in children's political Socialization.,Public Opinion Quarterly.,45(2),164 ~178.

[26] Cornfield,M.,(2003).Adding in the Net:Making citizenship count in the digital age.In.

D.M.Anderson&M.Cornfield(Eds.),The civic web:Online politics and democratic values(pp.97 ~112).Lanham,MD:Rowman&Littlefield.

[27] Garramone,G.M.&Atkin.,C.K.,(1986).Mass Communication and Political Socialization:Specifying the Effects.,Pubilc Opinion Quarterly.,50(1),76 ~86.

[28] Gennaro,D.C.,&Dutton,W.(2006).The Internet and the public:Online and offline politicalparticipation in the United Kingdom.Parliamentary Affairs,59(2),299 ~ 313.

[29] Graber,D.A.(1988).Processing the News:How People Tame the Information Tide.2nd ed.New York:Longman.

[30] Jennings,M.K.,&Zeitner,V.(2003).Internet use and civic engagement:A longitudinal analysisPublic Opinion Quarterly,67,311 ~334.

[31] Johnson,T.J.,&Kaye,B.K.(2003).A boost or a bust for democracy?How the Web influenced political attitudes and behaviors in the 1996 and 2000 presidential elections.Harvard International Journal of Press/Politics,8(3),9-34.

[32] Jung,J.-Y.,Qiu,J.L.,&Kim,Y.-C.(2001).Internet connectedness and inequality:beyond the divide.Communication Research,28(4),509 ~537.

[33] Kaye.,K.B. & Johnson.,T.J.(2002).Online and in the know:Uses and gratifications of the web for political information.Journal ofBroadcasting&Electronic Media.46(1):54 ~71.

[34] Kenski,K.& Stround,N.J.(2006).Connections Between Internet Use and Political Efficacy,Knowledge,and participationJournal of Broadcasting&Electronic Media50:2,173~193.

[35] Lee,K.M.(2006).Effects of Internet use on college students’ political efficacy.Cyber Psychology&Behavior.9(4):415 ~422.

[36] Lupia,A.,&Philpot,T.S.(2005).Views from inside the Net:How websites affects young adu lts’political interest.The Journal of Politics.67(4),1122 ~1142.

[37] McLeod,J.M. ,Scheufele,D.A.&Moy,P.(1999)Community,communication,and participation:The Role of mass media and interpersonal discussion in local participation in a public forum.Political Communication,16,315~336.

[38] MehraB.,Merkel,C.,&Bishop,A.P.(2004);The Internet for Empowerment of Minority and Marginalized Users.New Media&Society,6(6),781 ~802.

[39] Norris,P.(2001).Digital divide?:Civic engagement,information poverty,and the Internet worldwide.NewYork:Cambridge University Press.

[40] PolatR.K.(2005).TheInternet and political participation-Exploring the explanatory links.EuropeanJournal of Communication.20(4):435 ~459.

[41] Prior,M.,(2005).News vs.Entertainment:How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political Knowledge and Turnout.American Journal of Political Science.,49(3):577 ~592.

[42] Quintelier&Vissers(2008)The Effect of Internet Use on Political Participation :An Analysis of Survey Results for 160—Year—Olds in Belgium.Social Science Computer Review26(4):411 ~427.

[43] Roberts,D.F.(2000).Media and youth:Access,exposure and privatization.Journal of Adolescent Health,278,8 ~14.

[44] Schramm,W.,Lyle,J.,&Parker,E.B.(1961),Television in the Lives of Our Children.Stanford:Stanford university press,75.

[45] Shah,D.,Cho,J.,Eveland,W.,& Kwak,N.(2005).Information and Expression in a Digital Age:Modeling Internet Effects on Civic Participation,Communication Research,32(5):531 ~565.

[46] Siddiquee,A&Kagan,C.,(2006).The Internet,Empowerment,and Identity:an Exploration of Participation by Refugee Women in a Community Internet Project(CIP)in the United Kingdom(UK).Journal of Community&Applied Social Psychology.16.189~206.