扩大居民消费需求的税收政策分析

林 炜

(赤峰学院 经济管理学院,内蒙古 赤峰 024000)

一、消费需求理论分析

(一)各类消费需求理论比较

1.凯恩斯的消费需求理论。凯恩斯(Keynesian,1936)在《就业利息和货币通论》一书中提出绝对收入消费函数理论。他认为:决定消费的主要因素是个人可支配收入,随着收入增加消费也在增加,但消费的增长低于收入的增长,即“边际消费倾向递减规律”在这一假设下其函数式为:C=a+by。

其中,C是消费,a表示必不可少的自发消费部分,b为边际消费倾向(Marginal propensity to consume),Y是即期可支配收入。

由上述公式可得平均消费倾向(Average propensity to consume):APC=C/Y=a/Y+b,这表明收入越高,消费占收入的比重就越小。这一理论与人们的感觉是一致的:低收入家庭的收入要全部或大部分地用于消费;而高收入家庭在满足消费需求外,还可余下较大部分收入,故储蓄比例大而消费比例小。这意味着如果收入分配较平均,则整个社会的APC就提高;相反,收入分配不均会使整体APC降低,产生消费需求不足。凯恩斯认为,税收变动是增加消费倾向的极其有效的政策之一。所得税(尤其是不劳而获之所得者)、资本利润税、遗产税等等,都和利率一样,与储蓄有关。如果政府有意用财政政策作为平均所得分配的工具,那么财政政策对消费倾向的影响自然更大。比起货币政策调节,税收的作用可能更为明显。凯恩斯把改变税收体系作为国家干预经济促使消费倾向增加的主要办法,提出“国家必须用改变租税体系、限定利率以及其他方法,指导消费倾向。”

2.弗里德曼的持久收入函数理论。弗里德曼(M.Friedman,1957)的持久收入函数假说认为:人们的消费支出不是由现期收入决定的,而是一生中可得到的收入的平均值即持久收入决定的,消费是持久收入的稳定函数。用数学表示:C=bY,其中,C表示为持久消费,Y为持久收入水平,b为边际消费倾向。

3.杜森贝利的相对收入消费函数理论。杜森贝利(J.S.Duesenberry,1908)最大的贡献是纠正了凯恩斯的两个前提假设,提出了相对收入消费函数理论。他认为:一方面消费者的消费支出不仅受其自身收入的影响,而且也受周围人的消费行为及收入与消费相互关系的影响,即消费具有“示范性”;另一方面消费者的消费支出不仅受自己目前收入的影响,而且也受自己过去收入和消费水平的影响,即消费又具有“不可逆性”。

4.莫迪利亚尼(F.Modigliani,1918)的生命周期消费函数理论。莫迪利亚尼认为消费者是根据一生各个阶段的不同收入和消费水平来安排他们的储蓄和消费计划的。为了能从当前和未来的消费中获得最大效用,消费者会把生命周期的全部收入按一组适合的比例分配到各个阶段的消费上,以使消费水平在一生内保持在一个相当平稳的水平而不出现大幅波动。

(二)税收政策和消费需求的关系

首先,凯恩斯的消费需求理论的函数式C=a+by,其中,C是消费,a为一个常量,b表示必不可少的自发消费部分,Y是即期可支配收入。当0<b<1时,b为边际消费倾向,如果扩大消费C,则增大b的量是最有效的方法。因此税收政策产生的替代效应可以起到调节需求的作用。税收的替代效应是指由商品的价格变动所引起的商品相对价格的变动,进而引起的商品需求量的变动。对于课税的范围来讲,课税越是宽广,替代效应越小。其次,税收调节收入分配的职能使人们的可支配收入发生改变达到从源头上拉动消费。税收(尤其是所得税)可以减轻低收入者的税收负担,对于高收入者则可以提高边际税率从而将高收入者手中的一部分收入转移到低收入者手中。因为低收入者的边际消费倾向要高于高收入者,有利于增加消费需求,提高消费能力。再次,利用税收政策可以推动或限制特定产业的发展,引导消费倾向和调节消费结构;促进就业的税收政策可增加居民的可支配收入,增强社会稳定性又可以达到增加消费和培养税源的目的;税收还可以通过对储蓄征税和征收社会保障税来降低储蓄率及降低不确定因素对人们生活的负面影响从而增强人们的消费信心。

二、中国消费需求实证分析

(一)三大需求因素分析

消费需求、投资需求和出口需求共同构成总需求,被喻为“拉动内需的三驾马车”。但三者在拉动内需,促进经济增长中的作用不可相提并论。

从表1可见,拉动经济发展的三大动力应该是投资、消费和净出口,而我国自从2000年以来经济快速增长主要依靠投资和出口拉动。消费对GDP增长的贡献率一直在大幅度下降。可见中国经济增长对投资过分依赖的事实毋庸置疑。尽管消费需求和投资需求的增长在短期内都能拉动经济增长,但在长期内,投资增长与消费增长对经济增长的意义是不同的。由于消费是最终需求,没有消费的持续增长,容易造成部分行业产能过量、供求失衡,经济增长难以持久。

表1 三大需求因素对GDP的贡献率和拉动 (单位:%)

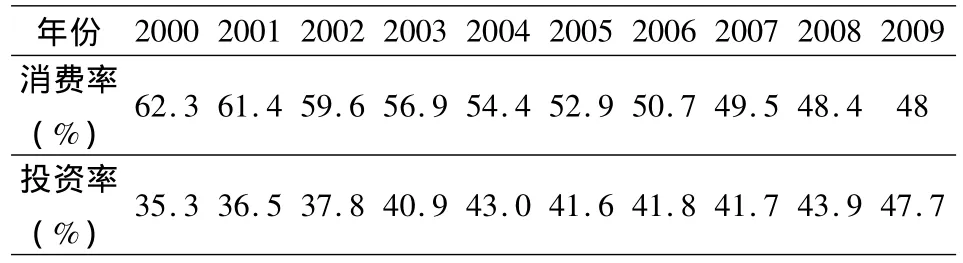

表2 2000-2008年我国的投资率和消费率

通过表2我们可以清楚地看到,2000年以来,我国经济增长处于新一轮周期的上升期,但衡量国内需求的一个重要指标——消费率却呈不断下降的趋势,消费率在10年的时间里下降了14.3个百分点。而投资率却呈现出稳步上升的趋势,说明消费在国民经济中所占比重日益降低而投资在国民经济中所占比重不断增加,也说明推动经济增长的主要是投资。

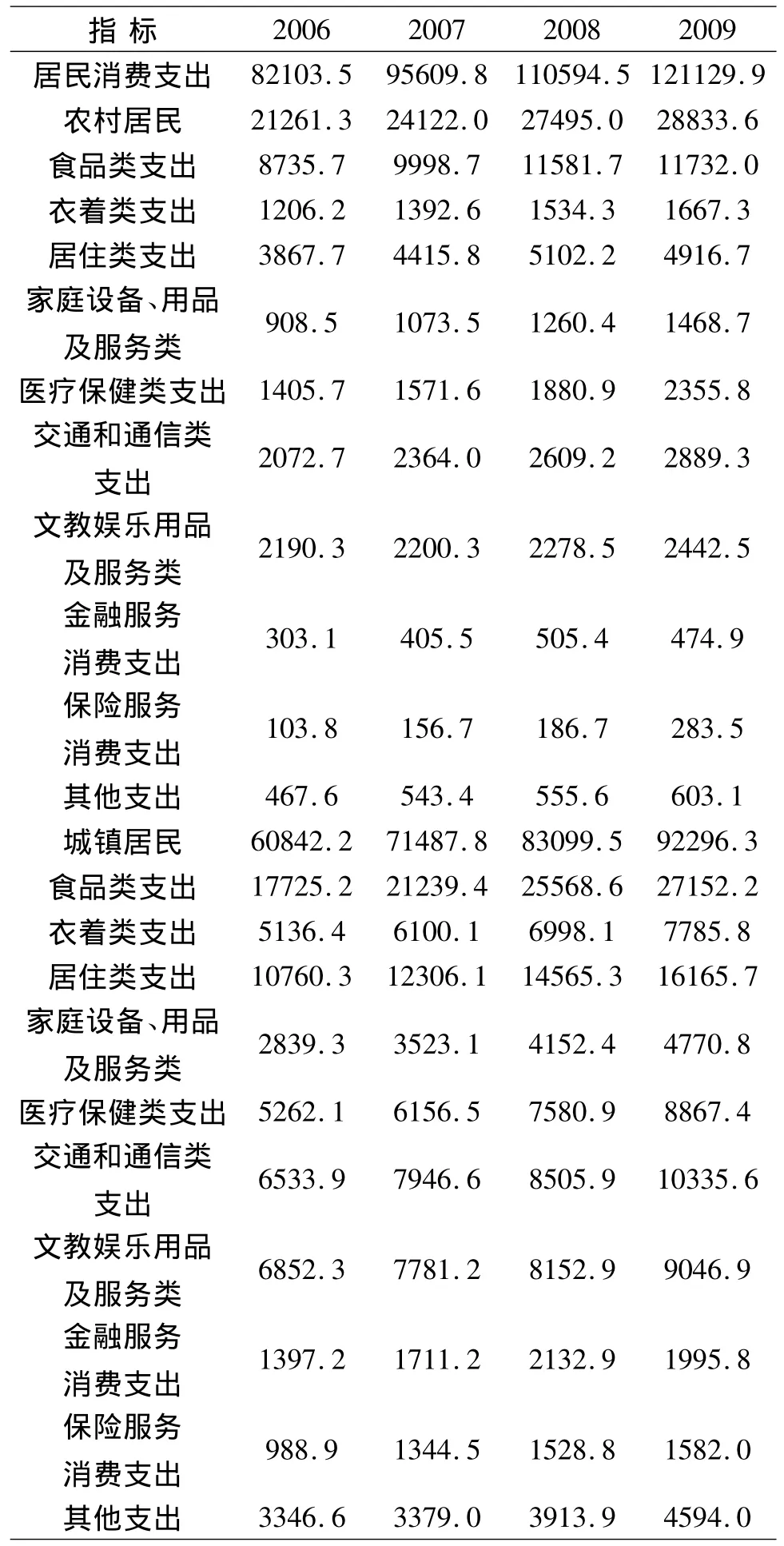

(二)消费结构分析

从表3可见,中国消费需求仍以商品性消费为主,服务性消费比重增长缓慢。2006年到2009年我国居民商品性消费占最终消费的比重都在65%以上,而服务消费占最终消费的比重是32% -35%,所占份额依然偏低。这表明我国居民的生活水平从总体上看仍是以物质消费为主的阶段,物质消费仍然是最基本的消费方式。这也说明我国消费结构不尽合理,第三产业发展滞后。

表3 居民消费支出 (单位:亿元)

(三)收入水平及收入差距对需求的影响

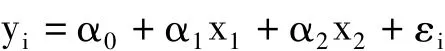

根据凯恩斯需求理论,本研究选取居民人均收入和居民收入差距作为解释变量,居民人均消费水平作为被解释变量检验收入水平及收入差距对消费水平的影响,其中,居民收入差距的衡量是利用城乡居民收入的变异系数来表示。选取1978-2009年数据(原始数据略),建立的计量经济模型为:

其中,yi、x1、x2、α0、α1、α2和 εi分别代表居民人均消费、居民人均收入、居民收入变异系数、截距项、居民人均收入的估计参数、居民收入差距估计参数和残差项。使用EViews3.1估计所建模型的参数,估计结果略。

所估计的参数α1=0.85,说明居民人均收入每增加一个单位,居民消费水平随着增加0.85个单位;α2=0.21,说明居民收入变异系数的离散程度每扩大一个单位,居民消费水平提高0.21个单位。可见合理的居民收入差距对居民消费水平是有促进作用的,但如果居民收入变异系数继续扩大,居民收入差距进一步拉大,那么整个社会的消费水平差距就会拉大,对经济发展就会起抑制作用。经过模型的计量分析的结论是:收入是消费的主要决定因素,进一步说,收入差距与居民消费也紧密相关,居民收入差距过大会导致居民消费水平的差距拉大,不合理的居民收入差距是导致社会消费不足的重要因素。因为居民边际消费倾向递减规律是存在的。凯恩斯理论在中国得到验证。

三、税收政策建议

(一)完善个人所得税制度,缩小收入差距

个人所得税是以个人(自然人)取得的应税所得为征税对象所征收的一种税。是缓解收入差距的重要的政策工具。我国在1994年税制改革后,我国的税制结构虽然说日渐完整但仍然存在着不足。所以个人所得税制向综合所得税制的转变是大势所趋,综合所得税制可以体现纳税人的实际的税负水平,进而能够符合量能课税的原则。使所得来源多、综合收入高的纳税人多交税,所得来源少的收入相对集中的人无需交税或是少交,从而有效地发挥个人所得税调节的作用。在实际的操作中,应做好的是先将工薪金、生产经营、承包租赁、特许权使用费、财产转让等经常性收入列入综合的征收项目,制定统一的累进税率。

另一方面要降低个体工商户和个人独资企业适用的个人所得税的税率。个体工商户生产、经营所得适用的边际税率过高,不利于充分调动经营者的积极性。

(二)税收政策要向农民倾斜,提高农民消费水平

第一,实行税收优惠和加强税收管理相结合的方法,鼓励生产资料的供应商降低对农民的生产资料的供应成本,这样就会使农民的支出减少,进而去拉动农民的消费,活跃新的市场。第二,进一步提高农产品的出口退税率。现行的农产品退税率相对来说是比较低的,与国际比较,我国的农产品在现行的税制下实际上是一种征税出口。因此,需要对农产品企业进出口实行优惠的税收政策,优先办理农产品和以农产品为原料的加工出口产品的出口退税率,并进一步提高相关农产品的出口退税率。第三,目前我国大多数的乡镇企业经营的整体规模较小,很难达到增值税的一般纳税人的规定标准,在增值税专用发票的使用上受到了很多不合理的限制,这就在一定的程度上影响了许多乡镇企业的发展和壮大。因此,建议税务部门代小规模纳税人开增值税专用发票,同时,税务部门和相关的管理人员应简化手续,加大相关的宣传和力度,支持乡镇企业的发展,提高农民的收入,进而使农民的消费水平上到一个新的台阶。

(三)完善社会保障体系,增强城乡居民的消费信心

1.增强家庭的社会保障能力。由于我国农村经济发展水平的落后,国家资源的有限以及庞大的人群,完善的、制度化的农村社会保障制度在较短的时间内是难以实现的。因此,充分发挥和继承社保的作用功能是有现实意义的。针对广大农村地区,我们要因地制宜,重新发挥家庭的保障功能,增强家庭的保障能力。

2.强化土地的社保功能。进一步完善和加强农村社保制度,重视土地所有的社会保障能力已不单单表现在土地的生产上,更重视的应在其发展的能力和效益上,进而提高补偿的标准。

3.增加国家财政转移的同时,也要加强农村自身的社保资金的筹集能力。如果要单纯地依靠国家财政转移支付来建立农村社保是远远不够的,我们要加强农村自身的筹集力,进而实现可持续发展。此外,在加强农村自身筹资上要提高农民自身参保意识。

4.建立多层次、多项目的居民和城乡相结合的社保制度。在我国来说,建立完善的农村社会保障制度,必须要结合我国的实际情况来看,把各类人群加以区分,有针对性地建立相应的政策,在不同的地区采取不同的社会保障项目。单一的制度往往不能满足多层次社保体系的形成,这个体系的主体应是一个以养老某种医疗保障制度,又包括了社会救助、社会福利事业和农民工社会保障在内的多层次、多群体的。

[1]韩克勇.内需究竟该怎样启动并扩大[J].兰州商学院学报,2009,(9).

[2]马金岭.金融危机背景下扩大内需的策略探讨[J].南阳师范学报,2009,(8).

[3]中国贫富分化过于严重 主流消费群体非常贫穷[N].时代周报,2009,(7).

[4]周倩.我国开征物业税的必要性及主要税制要素设计[D].北京:北京交通大学,2008.

[5]国务院.关于2009年关于深化经济体制改革工作的意见[Z].2009,(5).

[6]王晓红.中国个人所得税税制模式选择的研究[J].广西财经学院学报,2008,(12).

[7]王彩琴.马克思消费理论及其现实意义探析[J].沈阳农业大学学报,2008,(9).

[8]邓相花,郭文美.中国个人所得税税制模式的应然选择[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2008,(9).

[9]张亨明.农村社会保障制度现状存在问题及其对策[J].安徽农学通报,2008,(1).

[10]马海涛,王熙.开征遗产税的经济分析[J].中国税务,2008,(9).

[11]王冰,张军.对现阶段我国农村社会保障制度的经济分析[J].中国人口·资源与环境,2007,(7).

[12]戴杰卿.广东省税收增长与经济增长关系的实证研究[J].税务研究,2007,(3).

[13]刘媛.我国税收增长与经济增长研究[J].价值工程,2006,(9).

[14]周绍东.消费需求与收入分配结构的相关性[J].山东工商学院学报,2006,(6).

[15]刘建民,宋建军.税收增长与经济增长关系的理论分析和实证研究[J].财经理论与实践,2005,(6).