地方政府土地财政公共治理变革研究

娄成武,王玉波

(东北大学 文法学院,辽宁 沈阳 110819)

一、国内外相关研究与实践状况

(一)国外相关研究与实践状况

在私有制国家没有“土地财政”这种称谓,与之功能作用相似的是“土地财税”。其实质是打破政府对土地经营管理的垄断,而政府通过制定比较完善、成熟的法律和法规来保障市场机制顺利运行的土地经营与财税模式。从政府公共行政改革的角度来讲,国外土地财税收益的核心充分体现了当今“治理”理念。其主要包括:(1)美国有关土地的主要税种和税收属于地方政府,目的是为地方公共服务设施等筹集资金。在法律层面规定,政府征用私人财产必须按市场价值予以公正赔偿,[1]充分体现公私财产权利的平等。(2)俄罗斯的《联邦税收法典》规定,土地税收在有关的预算收支中单独开列并划入地方预算收入。土地税收只能用于整治、保护、开垦新土地等措施的拨款。[2](3)德国土地税收体系比较严密,房地产所有者须缴纳个人所得税和土地税,土地的产权转让则要缴纳土地购置税或遗产税。土地相关收支全部纳入统一的财政预算,收入与支出全额分开概算,不允许收支相抵。[3](4)澳大利亚将土地税收作为增加城市管理资金的有效手段,为地方政府基础设施建设提供资金支持。土地税收将适用于整个城市的价值增量,而不是只将边缘地区作为增值税的征收对象。[4]

综上,国外财税体制对我国的主要经验借鉴有:一是中央与地方各级政府之间在土地事权和支出责任上界限清晰,有利于建立高效顺畅的土地调控体系;二是政府土地相关收支全都纳入各级财政,实行统一规范的预算管理;三是财税体制设计注重土地收益的合理分配,在促进社会公平方面起到了较好的效果;四是土地财税管理制定了一系列详尽而完善的法律体系,确保土地的公平交易。

(二)国内相关研究与实践状况

国内大部分学者认为,“土地财政”的根本起因源于1994年的分税制改革不够深入而导致的财税体制问题及相关制度的缺陷。对土地财政改革的具体措施研究不多,而多基于对土地财政引发的诸多弊端进行探讨。另外,土地财政的形成原因还包括现行土地征用及流转制度、土地收益分配等。我国土地是国家公有,是最大的国有资产,因而土地财税收益更是一种公共财政收入。而将“公共治理”理论用于我国地方政府土地财政变革、理清土地财税体制的研究还很少见。在此背景下,结合我国土地财政基本国情,分析地方政府的土地财政演变历程、形成动因及与国家财政体制间的关系,并通过借鉴国际经验与西方“治理”(Governance)理论,立足我国土地财政基本国情,提出适合我国社会转型时期土地财政公共治理变革的可行性方案,为构建可持续的土地财政(经营)模式奠定理论基础。

二、地方政府土地财政演变历程与动因

(一)地方政府土地财政演变简要历程

随着我国改革不断深化和市场经济的发展,土地出让金制度逐步确立,土地房产税体系逐渐形成,土地及其相关产业的租(土地出让金)、税(土地房产税收)、费(土地房产收费)收入逐渐成为地方政府财政收入的重要来源——“土地财政”,其演变与进化过程如下:[5]

(1)土地出让金形成与演变历程。土地使用权有偿出让制度正式确立于1988年的《土地管理法》,分税制改革后土地出让金作为预算外财政全部划归地方所有;1998年的《土地管理法》规定新增城市建设用地出让金实行中央与地方财政“三七”分成。2006年国务院要求土地出让收入全部缴入地方国库,支出通过地方预算从土地出让收入中安排。

(2)土地房产税收内容与进化历程。1950年政务院颁布《全国税政实施要则》中确定征收“房产税、地产税”。1988年国务院颁布《城镇土地使用税暂行条例》规定开征城镇土地使用税。1994年开征土地房产交易环节的土地增值税。现行土地房产税种包括城镇土地使用税和增值税、耕地占用税、房产税、契税,都属于地方税种。

(3)土地房产收费产生与发展情况。土地房产收费是我国政府收费体系的组成部分,1978年经济体制改革后,为解决财政困难,中央政府在一些领域实施以“给政策代替给钱”为特征的特殊财政制度供给,从而使得目前各省(市)土地房产收费如房屋拆迁管理费、征地管理费、土地登记费等情况不尽一致。

(二)分税制改革与激励约束机制是“土地财政”的经济动因

1994年我国实施了分税制改革,根据事权与财权相结合的原则,将税收统一划分为中央税、地方税和中央地方共享税,而其根本动因在于提高中央财政收入在国民收入和财政总收入中的比重。分税制实施后,地方事权增多而财权减少,加之受地方经济发展的局限,地方政府履行基本职能的财政压力加大,特别是以当地经济发展作为政绩考核主要指标的现实,迫使地方政府必然要寻找相应的增收途径。[6]而在分税制改革后,土地出让金及房地产业、建筑业的营业税是地方政府可以独享的,从而“土地财政”成为地方政府解决财政资金不足的“理性”选择。

自财政分权改革以来,中央政府仍然掌握着地方官员的人事任免权,并确立了以GDP增长率为主要指标的经济考核体系,使地方官员通过相互竞争获得晋升。也就是说,通过经济分权与政治集权,使中央政府能够提供激励和约束,从而保证了地方政府致力于经济发展。[7]

中国式分权与西方民主国家分权的根本区别在于,前者的目标是促使地方政府在经济增长方面进行竞争,而后者则鼓励地方政府在公共服务方面进行竞争,即Tiebout强调的公共服务提供方面的“用脚投票”机制。[8]这种差异产生于不同的政治制度:中国地方政府是向中央政府负责的,竞争的评价者是上级政府;采用民主制度的西方国家的地方政府是向辖区内选民负责的,评价者是选民。这种向上与向下的竞争差异,促成中国在经济指标上的高速增长与在地方公共服务方面的糟糕表现。[9]

在经济发展过程中,我国地方政府对土地财政的倚重,并不仅仅在于财税激励和利润而竞争,而且实际上是为在官场上的晋升而竞争和服务。当政府绩效考评和管理体系不够完善、官员晋升机制及考核约束制度不健全、缺乏有效的责任机制和社会公众监督机制而难以做到权、责、利的结合时,行政管理体制中存在的一些激励机制(地方GDP的增长意味着官员的政治晋升和政治收益)最终就成为地方政府追逐土地财力的内在动因。[10]

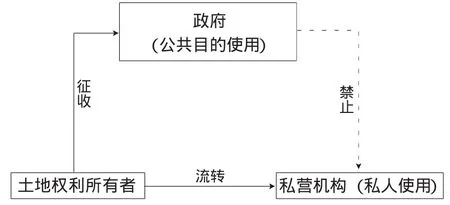

(三)现行的土地征收与流转制度是“土地财政”的政治动因

我国《宪法》和《土地管理法》明确规定:“城市市区的土地属于国家所有,农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有。”而在实际运作中,城市土地国家所有权由国务院(行政机构)通过各级政府层层代理(科层制)方式来实现。也就是说,地方政府代表国家行使土地所有权,成为事实上的土地所有者,土地房产税收和收费也就理所应当地成为地方政府的财政收入,是地方政府税费来源建设的重点。同时,《宪法》和《土地管理法》还规定:“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。”按照法律规定,我国实行的是国家和集体所有的二元土地制度,国家与集体土地所有权的法律地位应该是平等的,但与国际通行的征收(流转)制度对照,我国农地征收(流转)制度具有非常独特的性质和结构,如图1和图2所示。[11]

图1 我国农地征收(流转) 制度

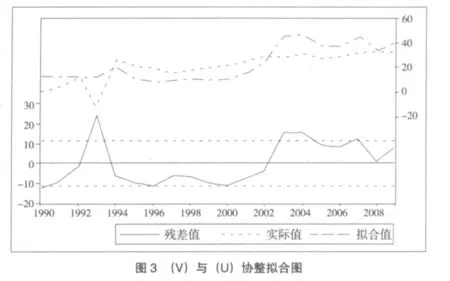

图2 国际通行的土地征收(流转)制度

从图1中可以看出,我国农地转化为城市非农用地必须经过该城市地方政府征收,先将其国有化后再转让给城市土地使用者,无论土地被作为公共目的还是经济发展目的都是如此。政府是城乡之间土地流转的唯一的中介和一级市场垄断者,征收或征用是唯一合法形式。我国《物权法》和《土地管理法》规定的征收集体土地的补偿主要以原土地用途收益为计算标准,以保持被征者原有生活水平不降低为补偿上限。一般来说,对侵害物权行为的法律制裁通常是禁令和超额补偿(injunctions and supracompensatory damages)。[12]也就是说,当债权遭受侵害时,补偿以补平损失为上限,但物权受侵害时,要求补偿高于这一界限。

在图2中,从国际视角来看,农村土地转化为城市商业用地是较为纯粹的市场过程,本质是以市场机制发挥土地配置和调控作用。农地所有者直接参与转让并与受让者进行谈判,决定自己的意愿和选择,从而保证了土地所有者分享城市化带来的收益;国家行政征收权只是为了阻止土地所有者攫取公共项目租金的行为,降低项目的建设成本,以避免因交易费用过高而导致公共物品供给不足的局面。在法治条件下,宪法对征收权的使用还规定了三个限制性条款,即公共使用、合理补偿和正当程序。

综上,在发达的市场经济国家,土地征收(流转)理论和实践的实质是打破政府对土地经营与管理的垄断,引入市场机制,以市场来配置土地,因而土地价格是一种客观的市场信号。当政府征地时,就可以依据这一参数对被征者进行补偿。政府实际上是土地价格的接受者,而不是决定者。而我国农地征收补偿实际上将农地的所有权从物权降格为债权,从而决定了法定的征地补偿标准低于土地公平市场价值。政府供地则按照建设用地定价,产生的征地和售地之间的级差地租被地方政府占有,从而形成了“土地财政”。

三、地方土地财政收入与国家财政体制关系实证分析

(一)数据与变量的选取

选用样本区间为1990-2009年20年间的财政与土地出让金及税费收入数据,具体如表1所示。其中,地方财政总收入(a)为地方财政预算收入和预算外收入之和;中央财政总收入(b)为中央预算收入和预算外收入之和,数据来源于《中国统计年鉴2010》(财政篇);土地财政总收入(c)为土地出让金收入与相关税费收入之和,其中土地出让金来源于历年《中国国土资源年鉴》统计数据,土地税费收入参考已有研究成果。[13]

1990-2009年地方政府财政总收入占全国财政总收入比重:U=100×a/(a+b);

1990-2009年地方土地性财政收入占地方财政总收入比重:V=100×c/a。

表1 1990-2009年地方与中央财政总收入、土地财政总收入与比重(U、V) 单位:亿元、%

(二)单位根检验

对于宏观经济数据,一般都存在非平稳性,因此,先对上表中的数据进行单位根检验。单位根检验是检验时间序列平稳性的一种通用的方法。单位根检验的方法有DF检验、ADF检验和PP检验等,经常所用的单位根检验方法为ADF检验和PP检验。

运用EViews软件,分别对序列V、U差分项dV和dU进行ADF检验,结果如表2:

表2 V、U、dV和dU进行ADF检验的结果

由表2数值可知,在单位根检验中,序列V和U都接受原假设,也即序列是非平稳的,而dV和dU的ADF统计量则小于其对应的5%临界值,即拒绝原假设,序列是平稳的。在Eviews软件的检验结果中,AIC和SC准则是评价检验效果的有效手段,它们的值越小,效果越好。上表中的检验结果是在按照AIC和SC最小准则得出的,从表2中数值可以看出该检验效果较好,且序列之间存在同阶单整,因此,可以对其进行协整检验。

(三)协整检验

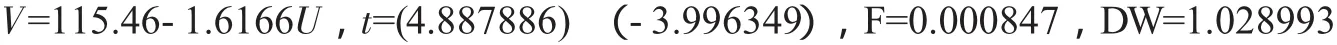

利用1990-2009年间的地方政府土地性财政收入占地方预算内外总收入的比重(V)、地方预算内收入占全国总预算收入的比重(U)作为样本数据的时间序列数据,根据前面的检验分析,对该序列进行协整检验,并建立误差修正模型(ECM),(V)与(U)协整拟合,如图3所示。

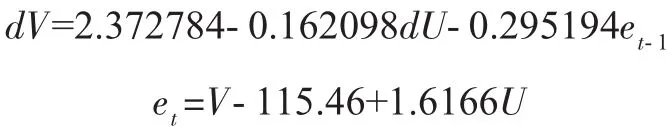

Engle和Granger于1987年提出了两步检验法,称为EG检验。利用EG两步法,我们首先运用OLS法对V和U进行回归分析。根据运行结果,得到回归方程:

由回归分析结果得出可决系数为0.470133,说明所建模型整体上对样本数据拟合较好,各项结果显示该模型比较适合。其中et为残差序列,其估计值为et=V-115.46+1.6166U。对残差序列进行单位根检验,结果如表3所示。

表3 协整检验结果

表3中ADF检验统计量小于5%显著性水平下的临界值,且AIC值和SC值较小,所以,残差序列是平稳序列,(1,1.6166)为协整向量。(V)与(U)存在协整,表明两者之间有长期均衡关系。但从短期来看,可能会出现失衡。为了增强模型的精度,必须建立误差修正模型。

(四)误差修正模型

协整关系反映了变量之间的长期均衡关系,而误差修正模型的使用就是为了建立短期的动态模型,以弥补长期静态模型的不足。它既能反映不同时间的长期均衡关系,又能反映短期偏离向长期均衡修正的机制。

假定序列变量之间具有平稳性,et不存在自相关和异方差。经过简单变换,可以得到误差修正模型:

(五)结果分析

以上各统计量表明模型通过检验,(V)可以分为短期波动和长期均衡两部分。(U)值变动1%将会引起(V)值反方向变动0.162%,反映出地方政府财政总收入减少时必须通过土地性财政收入弥补的现实状况。误差修正项et的系数反映了对偏离长期均衡的调整力度,弹性为0.295%,若这一误差项是正的,即在t-1时刻lnV大于其长期均衡值115.46-1.6166U时,V在时刻t就做出相应的负的修正;反之,就做出正的修正。所以,(V)与(U)之间存在协整关系,即它们之间存在着动态均衡机制,所代表的经济含义是(V)的短期变化将引起(U)反方向的变化。

四、地方政府土地财政存在的弊端

土地财政的产生,弥补了地方政府财政支出的不足,间接地维持了我国现行的分税制财政体制。同时,土地成为地方政府撬动银行资金、城市基础设施及房地产投资与融资的重要工具,客观上加速了我国工业化和城市化进程。但是,随着地方政府“土地财政”与“城市土地经营”实践的深入展开,其弊端也日益凸显,主要包括如下方面:

(1)大量农民“失地”又“失业”。如前所述,土地财政的形成存在着较强的经济与政治动因,从而导致地方政府热衷于大量征用农村土地,其后果是大量失地农民的存在。这其中将有很多农民处于既“失地”又“失业”的状态。由于农民所受教育程度较低,因此,相对于城镇居民掌握生存技能较少,失去土地之后的生活变得窘迫,从而危及社会和谐与安定发展。

(2)公共部门利益对私人产业产生依赖而滋生腐败。在地方政府依靠卖地获得高额财政收入以及地产市场成为推动地方经济发展主要动力的同时,还要避免因国家对地产市场进行宏观调控而带来的地产行业的紧缩效应和整个地产上下游行业的萧条,地方政府不得不同中央调控地产市场、给地产市场降温的相关政策相背离,同一些既得利益集团相呼应。[14]例如,土地的交易在台下进行,价格完全是非市场的因素。因此,土地财政的背后隐匿着土地违法与腐败。

(3)地方政府“届际”之间的不公平。每届地方政府为了自身利益最大化,大量征用农民土地之后再进行出让。现任政府出让土地而获得出让金收入都是一次性收取,年限最长的有70年,实际上是本届政府一次性预收了未来若干年内各届政府土地收益总和,其实质上是对未来各届政府严重的利益剥夺,形成地方政府“届际”之间的不公平,不具有可持续性。

(4)土地储备融资隐含财政金融风险。土地储备贷款的还款能力既取决于地方政府对经营性用地的运营收入,又取决于当地政府的财政收入状况。当遇到经济形势或国家有关政策有重大调整、土地市场不活跃、土地价格下调时,[15]地方政府财力的不稳定及对金融的过度依赖将加大地方政府的财政风险,其最终将逐级转嫁到国家财政和金融系统。

五、公共治理视阈下的土地财政改革建议

(一)“公共治理”视阈下的土地财政模式涵义

“治理”(文中治理与公共治理的含义相同)英文单词为Governance,原义为“控制”、“统治”或“操纵”,国外多用于指国家公共事务管理活动和政治活动。近20年来,“治理”成为流行的概念、思潮和理念。全球治理委员会在1995年报告中提出:“治理”是或公或私的个人和机构经营管理相同事务的诸多方式总和,它是使相互冲突或不同的利益得以调和且采取联合行动的持续过程。

我国学者对于“Governance”的翻译不尽相同,如“治道”、“管治”、“治理”、“协同治理”等。俞可平教授提出“治理”是指在一个既定的范围内运用权威维持秩序,满足公众的需要。“治理”强调的是合作,认为政府不是合法权力的唯一源泉,公民也同样是合法权力的来源。[16]

从以上人们对“治理”概念的理解,可以看出其主要内涵,即社会公共资源或公共事务管理的权力主体不是唯一的,而是包括政府、公共部门和私营机构等。主张社会公共资源或公共事务管理应最大程度地动员公民和非政府组织参与其中,预防或弥补市场机制失灵与政府管制失灵,最终的目标是以最小的成本且最大程度地满足社会公众需求,实现公共利益最大化。

我国正处于社会转型时期,市场经济体制的建立与完善、政府管理内在矛盾的运动与发展、经济全球化与加入WTO促进了公共管理范式的转变。土地在我国是重要的公共资源与资产,土地财税收益具有很强的公共财政属性。所以,“公共治理视阈下的土地财政模式”正是在这种经济市场化、政治民主化和全球化背景下政府和公民加强土地资源与资产经营管理的新理念。其内涵是:发挥市场在土地配置中的作用,缩小政府在土地配置中的范围,有效抑制地方政府对土地财政和私营机构对地产利益的盲目追从,尊重公民权利,使市场参与主体公平、平等地参与土地的经营管理。在此过程中,政府部门的公共权力居于主导地位,并与私营部门共同制定政策,以便为社会和土地权益主体的经济活动提供高效服务,实现政府部门和私人部门权益的最大化。

(二)完善与公共事权相匹配的地方政府财政体制

从资源的角度看,资源的开发、分配与利用及整合流程,就是政府开展公共治理的过程。把政府汲取和转化社会资源为公共资源的数量控制在与经济社会发展水平相适应的范围内,这既可以保证地方政府财力充足,又不出现无节制地征收私人财富的状况。这是政府与社会、政府与公民的关系问题。因此,要合理划分中央与地方的收入和支出范围,使各层级政府事权配置与财政资金相匹配,确保有限的土地资源发挥最大的公共治理效益。[17]

(1)合理界定事权及其与财政能力相匹配。基础设施具有地域公共物品属性,地方政府无法完全退出该领域,而其财政能力又非常有限,故需要中央和省级政府给予一定的财力支持。所以,要深化省级以下财政体制改革,根据城市基础设施建设标准给予市县专项补贴。同时,中央政府要更多地参与土地收益分配,对原有建设用地按照当前的做法即全部留给地方,但对新增建设用地出让金绝大部分收归国家所有,减少地方政府通过出让土地获得财政收入的动力。

(2)逐步强化地方政府财政自治能力。目前我国的地方税收管理权和立法权基本上都集中在中央政府,因此,要适当改革中央政府高度集权。随着省以下分税分级财政体制的贯彻落实,适度向地方政府下放税收和公共收费的立法权限,按照当地经济发展水平和资源禀赋,有针对性地行使税种选择权、税率调整权和必要的设税权,有条件地许可地方政府发行公债,以提高地方财政能力。同时,强化预算监督,逐步将预算外和体制外财政性资金纳入预算管理。[18]

(3)建立以公民福利为指向的政府考核机制。逐步建立一个组织结构顺畅、评价机制完善、考核主体多元的绩效考评机制,以人为本地在关注GDP和财政收入指标的同时,关注如社会保障率、生态和环境指标达标率、人口自然增长率等民生指标体系,施以科学的政绩考核等政治激励与约束,避免地方政府片面地追求财政收入指标而忽视公民福利。

(三)将被征农用土地与征地补偿制度的改革结合起来

在完整的土地所有权中,处分权是核心。虽然我国宪法明确规定了农民对集体土地的所有权,但在现行征地制度下,农民对集体土地的处分权为地方政府所把持,农民无权决定自己土地的命运。因此,农民集体土地所有权是不完整、不充分的。这也是农民被土地征用之后利益受损的根本原因,表现为城市扩张导致的农地无法再开垦、农民转为非农民所需的转制资本之间存在较大的差距。

为有效遏制地方政府的“土地财政”行为,必须保障所有权人的权利回归于农民,增强农民博弈力量的替代路径,使农村集体土地所有权成为与国家土地所有权平等的财产权利。为此,必须相应改革现行的征地制度,而其改革核心是补偿标准。补偿标准应与城市建设的收益挂起钩来,由政府、失地农民和开发商共同协商确定。让农民直接参与土地一级市场谈判,确保农民在土地征用过程中的主体地位和不同主体之间平等、自愿与协商的利益关系。征地补偿方式可根据实际情况,采取诸如租地、土地入股、有价证券等方式,[19]走政府、农民和私营机构共同盈利的土地开发经营之路。

在公共利益界定方面,应借鉴西方发达国家的经验,启动征地前的公告程序,将要被征地所能产生的“公共利益”置于各公共部门、私营机构和社会公众的直接监督之下。如果出现对公共利益需要产生争议,则必须举行听证会。听证会应建立“第三方”主持人制度,严格保持其中立性,减少地方政府“暗箱控制”的可能性。此外,辩论制度、调查与决定的职能分离制度、中立的评价制度、救济制度以及问责制度等都应列入程序之中,从而使征地制度真正成为阳光下的制度。[20]

(四)界定土地治理主体对地方土地经营收益分配关系

政府是土地资源公共治理的重要主体,在治理过程中应发挥积极的主导作用。为使科层制政府对土地资源由“单一管理”向“多元治理”转变,应进一步改革和创新土地财政收入制度,科学界定科层制政府代理主体对土地利益的分配比例、责任和义务。因此,建议土地所有权、管理权、使用经营权分离,按照各自权利和责任取得相应的财政收入。具体建议如下:[21]

(1)地方土地所有权主体与收益分配。城市土地属于国家所有,以有偿方式取得国家所有土地使用权的经营者,必须向国家交纳绝对地租。而国家对城市土地的所有权,是以中央政府为代表的,因此,地方城市土地的绝对地租收入应直接归中央财政所有。绝对地租体现了国家(中央政府)对城市土地所有权的绝对垄断。

(2)地方土地管理权主体与收益分配。我国各地方土地由地方政府执行管理职能,地方政府根据经济社会发展和人民生活需要进行规划和市政基础设施投资建设,使城市不同地段出现土地用途和效益等级的差别。因此,以有偿方式取得这些能够给自己带来超额利润的土地,其经营者应将这部分超额利润转化为级差地租和垄断地租上缴给地方政府财政。

(3)地方土地使用经营权主体与收益分配。企业、私营机构以及个人以有偿方式经国家批准拥有土地的使用经营权。取得土地使用经营权的经济主体,可以依法进行土地使用权的出租、转让和抵押等经营活动,获取平均利润。在经营年限内根据自己所需在土地上进行投资建设和改良,土地资本的折旧费用以及利息都归土地使用者所有。

(五)推进市场化配置,完善市场机制对土地财政治理

从西方政府公共行政改革的角度来讲,土地经营与收益的核心体现了当今西方“公共治理”理念。[22]它表现为承载人类文明的载体(土地)放松规制的一个潮流,其实质是打破政府对土地经营与管理的垄断,以较完善的市场机制来配置土地资源,通过政府、各种公共部门和私营机构以及社会公众来共同参与土地经营管理,达到土地权益者利益最大化。

借鉴西方国家市场机制对土地收入的公共治理作用,打破政府垄断土地一级市场的格局,改变地方政府作为建设用地的“地主”和土地经营者的角色,通过土地市场的建设与完善,充分挖掘土地资产的价值,实现国有土地和农村土地的“一样的土地、一样的权利、一样的价格”。通过城乡土地市场的一体化安排,消除对弱势群体的不公正土地权益剥夺,堵住地方政府的赤字转移出口。[23]

在市场经济条件下,市场机制将对土地资源配置起基础性作用。但市场机制存在的内在缺陷——市场失灵,如市场机制不能提供地方公共设施建设用地资源和解决私营机构或企业用地外部性等问题。因此,需要地方政府采取间接方式介入土地市场,主要包括健全和完善土地市场中介组织(如土地市场中介机构、房地产中介机构、城市土地顾问咨询公司等)的执业制度,完善地方土地市场监察管理体制,运用法规、政策和信息引导、市民公众的监督来对土地市场进行公共治理。

[1]Miceli T.J.,Sirmans C.F..The Holdout Problem,Urban Sprawl,and Eminent Domain[J].Journal of Housing Economics,2007,(16):309-319.

[3]Richard M.B.,Enid S..International Hand Book of Land and Property Taxation[M].Massachusetts:Edward Elgar Publishing Inc,2004:98-106.

[4]Patrick Fensham,Brendan Gleeson.Capturing Value for Urban Management:A New Agenda for Betterment[J].Urban Policy and Research,2003,21(1):93-112.

[5]陈志勇,陈莉莉.“土地财政”:缘由与出路[J].财政研究,2010,(1):29-34.

[6]吴东作.“土地财政”的政治经济学分析——基于马克思地租“国债(国税)”理论视角[J].经济问题,2010,(8):9-12.

[7]Tsui K.,Y.Wang.Between Separate Stoves and a Single Menu:Fiscal Decentralization in China[J].China Quarterly,2004,(177):71-90.

[8]Tiebout C..A Pure Theory of Local Expenditures[J].Journal of Political Economy,1956,64(5):416-424.

[9]梁若冰.财政分权下的晋升激励、部门利益与土地违法[J].经济学,2009,9(1):283-306.

[10]程 瑶.制度经济学视角下的土地财政[J].经济体制改革,2009,(1):31-34.

[11]陈国富,卿志琼.财政幻觉下的中国土地财政——一个法经济学视角[J].南开学报,2010,(1):69-78.

[12]Herry E.Smith.Property and Property Rules[J].New York University Law Review,2004,79(5):1719-1798.

[13]陈志勇,陈莉莉.财政体制与地方政府财政行为探讨——基于治理“土地财政”的视角[J].中南财经政法大学学报,2009,(2):42-47.

[14]王晓阳.重新审视土地出让金改革——一个国有产权和公共财政的框架[J].当代财经,2007,(2):34-38.

[15]戴双兴.土地财政与地方政府土地利用研究[J].福建师范大学学报,2009,(4):21-27.

[16]俞可平.治理和善治引论[J].马克思主义与现实,1999,(5):37-41.

[17]黄建洪.中国地方政府治理优化论析[J].江苏技术师范学院学报,2010,16(1):21-26.

[18]贾 康.改进和完善土地利用:财政体制与政策方面的建议[J].理论视野,2006,(4):14-16.

[19]姜文辉.从土地流转谈我国农业发展模式的选择[J].江西财经大学学报,2009,(6):57-61.

[20]刘宗劲.中国征地制度中的公共利益:异化、反思及超越[J].当代经济研究,2009,(10):59-63.

[21]原玉廷.城市土地资源管理:“三权分离”与收益分配[J].经济问题,2005,(1):21-23.

[22]Pierre J..Models of Urban Governance:the Institutional Dimension of Urban Politics[J].Urban Affairs Review,1999,34(3):372-396.

[23]张 青,胡 凯.中国土地财政的起因与改革[J].财贸经济,2009,(9):77-81.