健康老年人QT间期和离散度的纵向观察

沈 琳 胡伟国

(1 上海市青浦区中医医院,上海 201700;2 上海市第六人民医院,上海 200233)

尽管争论不断,对于QT离散度(QTd)的研究并未中断。许多文献结果显示QT间期的延长及其离散度的增加与电不稳定和心室心律失常风险及心血管事件的发生率和病死率有关[1,2],并报道随着年龄的老龄化心律失常发生事件增加[3]。可能与老年人传导系统退行性变化,包括起搏、传导细胞和纤维化等变化相关。以前文献从不同的年龄段观察了QT间期和离散度的参数,并分析了年龄与QT间期和离散度变化的关系,但结论有所不同[4-8]。本文回顾性分析了健康老人4年跟踪随访的QT间期和离散度参数,分析健康老人随着老龄化QT间期和离散度的变化,从而评估健康老人QT间期和离散度自身的丛向变化。

1 对象与方法

1.1 研究对象

回顾分析了2007年至2010年4月参加我区健康体检的退休老年人。受检者经病史询问、体格检查、血脂、血糖检查和心电图检查。排除糖尿病、原发性高血压或其他慢性疾病、左心室肥大、高度房室传导阻滞、完全性束支阻滞、心肌缺血及非窦性心律以及心电图T波低平和U波及其他干扰。入选观察人数112例,无其他系统疾病,未用抗高血压药和其他影响心室复极药物。其中,男性 47 例,女性56例;年龄70~81 岁,平均(75.2±3.6)岁。

1.2 方法和标准

12导联心电图记录速度采用50mm/s,增益 10 mm/mV。人工测量R-R间期,最大QT间期(QTmax),最小QT间期(QTmin)。测量QT间期以Q波为起点水平为等电位线,以T波回到等电位线为终点。按Bazett公式校正心率后得QTcmax、QTcmin,计算QTd= QTmax-QTmin,QTcd=QTcmax- QTcmin所有心电图测量均有一人完成并未知其他临床数据。

1.3 统计学方法

采用SPSS11.0统计分析软件包,计量资料以均数±标准差表示,作t检验;率的比较作χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

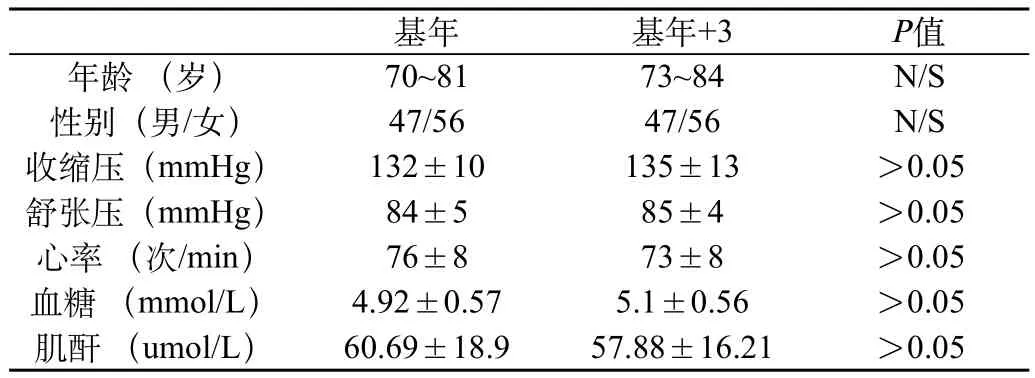

2.1 4年的随访的一般资料见表1。2007年为基年,2010年为基年+3。可见4年的随访中,收缩压、舒张压、心率、血糖和肌酐随基本不变,统计学上无显著意义(P<0.05)。

表1 2007年、2010年不同随访阶段的临床资料

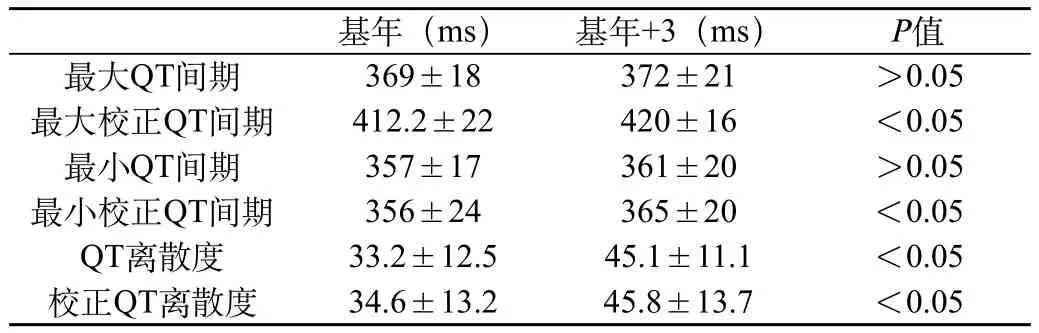

2.2 两年的QT间期及QTd的测量数据见表2。最大QTmax呈趋势性的增长但无明显统计学意义;而QTcmax ,QTd和QTcd在4年的随访中有显著性增长,有明显统计学意义P值均<0.05。

表2 不同随访阶段的QT间期和QT离散度

3 讨 论

以前有关年龄与QT间期的的文献,结果有所不同的。有些文献显示QTmax、QTmin、QTcmax、QTcmin和QTd、QTcd的平均值随年龄呈增长趋势,但无统计学意义[4,5]。有些认为QT间期的变化是年龄和其它生理或生活方式共同作用所致,通过性别、吸烟和血压调整后,年龄可是预测QTc间期的独立因素[6]。与此相反,有些研究结果显示QTd随年龄增加而降低[7]。甚至有些文献结果则显示年龄与QT间期之间不存在任何相关性[8]。造成这些结果不一致性可能存在的原因:①可能使用不同的方法测量和计算QT间期所致;②研究人群的不同所致;③另一重要可能原因是这些研究采用交叉研究以及固有个体差异造成的未被完全排除所致。本文采用同一健康老年人前后4年跟踪随访观察,有效避免不同人之间的个体差异,从而更能反映年龄对QT间期的影响。结果显示了在健康老年人群中,最大QTc间期和QTd,QTcd具有随年龄增长的趋势,且有统计学意义,与文献[9]结果相似。随着年龄增大,QTc间期的延长和QT,QTc 离散度的增大可能与年龄相关的心肌肥大,部分心肌纤维化和自主神经张力有关。老年人的心脏中层细胞相对的肥厚,可使跨膜动作电位显著延长,可解释随年龄的增加QTc间期延长;老年人随年龄增大心肌纤维化程度加重引起心室肌复极不同性增加,可能是引起QTd,QTcd增加的原因之一;与心血管调节有关的神经系统也受年龄增长的影响,老年人自主神经活性更偏向于交感活性[10],过强的交感活性是引起QT间期延长和QT离散度增加的一个重要因素[11]。因此,老年人交感与迷走张力的失衡可能是QT间期和离散度增加的另一种解释。

[1] Day CP,McComb JM,Campbell RW.QT dispersion: an indication of arrhythmia risk in patients with long QT intervals[J].Br Heart J,1990,63(6):342–344.

[2] Elming H,Holm E,Jun L,et al.The prognostic value of the QT interval and QT interval dispersion in all-cause and cardiac mortality and morbidity in a population of Danish citizens[J].Eur Heart J,1998,19(63):1391–1400.

[3] Fleg JL,Kennedy HL.Cardiac arrhythmias in a healthy elderly population: detection by 24-hour ambulatory electrocardiography[J].Chest 1982,81(3): 302–307.

[4] 刘培良,安向光,袁龙,等.健康老年人QT间期离散度的检测[J].中国心血管病研究杂志,2005,3(5):368-369.

[5] 王成,谢振武,曹闽京等.健康国人QT 间期离散度的检测[J].中华心血管病杂志,1999,27(5):360-362.

[6] Esen AM,Barutcu I,Melek M,et al.Comparison of QT interval duration and dispersion in elderly population versus healthy young subjects[J].Clin Auton Res,2004,14(Suppl 1):408–411.

[7] Mangoni AA,Kinirons MT,Swift CG,et al.Impact of age on QT interval and QT dispersion in healthy subjects: a regression analysis[J].Age Ageing 2003,32(3):326–331.

[8] Savelieva I,Camm AJ,Malik M.QT dispersion should be adjusted for age: observations from 1096 normal subjects[J].J Am Coll Cardiol,1993,33(Suppl.A):129A.

[9] Su HM,Chiu HC,Lin TH.Longitudinal study of the ageing trends in QT interval and dispersion in healthy elderly subjects[J].Age Ageing,2006,35(6):636-638.

[10] Pfeifer MQ,Weinberg CR,Cook D,et al.Differential changes of autonomic nervous system function with age in man[J].Am J Med,1983,75(2): 249–258.

[11] Loo SSS,Mathias CJ,Sutton MJ.QT interval and dispersion in primary autonomic failure[J].Heart,1996,75(5): 498–501.