民国时期家庭变迁与城乡关系

——以20世纪二三十年代上海为例

侯 艳 兴

(华东师范大学社科部,上海 200241)

民国时期家庭变迁与城乡关系

——以20世纪二三十年代上海为例

侯 艳 兴

(华东师范大学社科部,上海 200241)

20世纪二三十年代的上海家庭处于转型时期,具体而言,其家庭人口主要是从乡民向市民的转变状态,家庭结构主要是从大家庭向小家庭的过渡状态,家庭伦理主要是从传统向现代的交替状态。从家庭变迁的角度去考察二三十年代的城乡关系,也许会看到城市的另一面向,即这种转变时期的家庭状态能折射出一种“非城非乡、亦城亦乡、半城半乡”的城乡关系。

上海家庭;城乡关系;人口迁移;伦理关系

家庭是一种由血缘关系和婚姻关系所组成的社会基本单位,是人们经济生活和社会生活的基本社会细胞。家庭关系成为一种基本的社会关系。中国自古就非常重视家庭关系,认为它是维系社会安定的核心要素。但是如何使得家庭安定,必然有一套制度与之维系。比如限制人口流动,人们老死不相往来。人口不流动,当然家庭结构和家庭关系相对就比较稳定。然而,近代上海的人口流动频繁,移民人口剧增,甚至形成了畸形的人口状态。人口结构、规模、流向的变动必然导致家庭结构的变动和家庭伦理关系的松动,而后两者又必然对人口的流动形成影响。故而三者之间是彼此联系,相互影响。然则,三者之间的互动贯穿了一条主线,那就是体现了城乡关系的互动。因此,主要分析20世纪二三十年代上海家庭人口变迁、家庭结构变迁、家庭伦理变迁中所折射出来的城乡关系。

一、家庭人口变迁:从乡村到都市

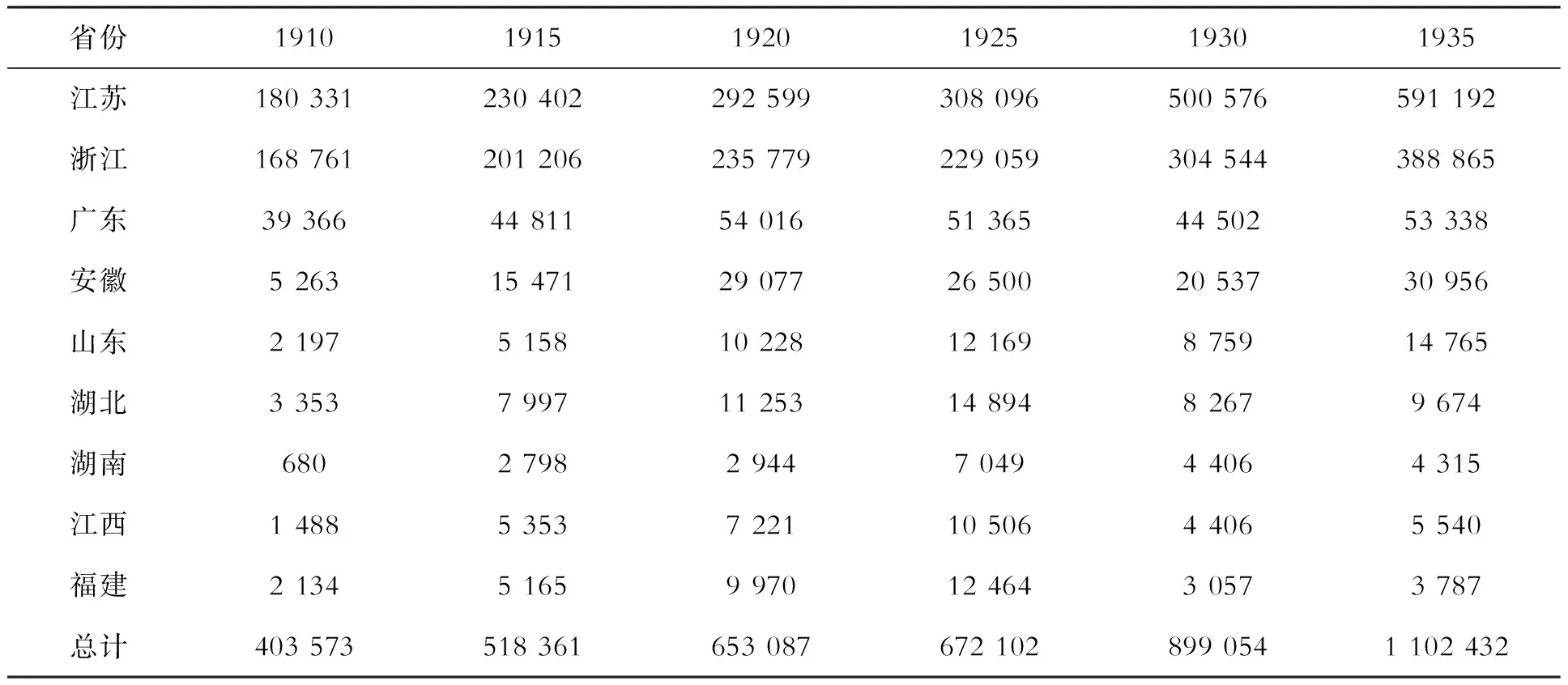

众所周知,上海是一所移民城市,在近代发生了三次大的移民潮。第一次是太平天国期间,长江中下游地区尤其是江、浙一带的大批难民涌入上海,使上海人口从1855年至1865年间,仅两租界就净增11万。第二次是抗日战争期间,上海两租界人口78万。第三次是解放战争期间,上海人口增加208万[1]。其中第一次移民潮汐直至二三十年代,乡村天灾人祸形成之推力以及上海城市之吸引力是此次移民潮之主旋律。其中80%的移民来自于国内其它省份,大部分来自于江浙一带,根据1910—1935年上海公共租界人口籍贯构成统计和1929年上海华界人口籍贯构成统计,见表1,表2[2]。可以看出,无论是租界还是华界,移民人口以江浙两省居多,尤其是江苏省。著名的社会学家潘光旦在研究家庭问题时,曾经通过《时事新报》发过问卷调查,根据得到的问卷,发现对答者以江浙人士为多,共占全数77%;江苏一省即44%,几及总数之半。[3]这也可以证明上海人口中以江浙,尤其是江苏移民来上海为最。

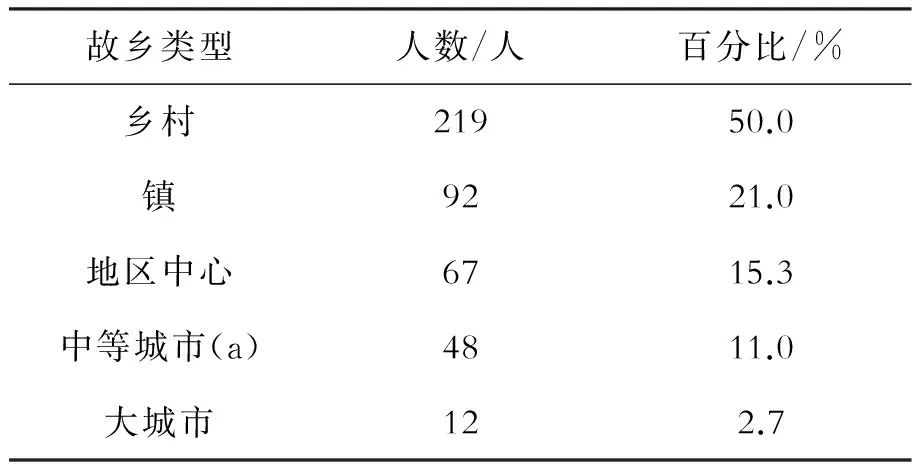

另外,移民的大部分是来自于乡村的农民,而不是由其它城市的市民移居上海。据学者卢汉超对上海的永安里、长兴里和同发里的调查,他抽取了438人作为对象,这些移民大部分来自于13个省及北京市,他们大多为1930年左右的第一代移民,其中外地人有397人,占到了总人口的90.6%,而出生在本地的只有41人,占到了9.4%。被调查者迁移到上海前的故乡类型和回乡频率如表3,表4。[4]

表1 公共租界人口籍贯构成统计(1910-1935年) 单位:人

表2 1929年上海华界人口籍贯构成统计 单位:人

表3 第一代移民迁移上海前的故乡类型

表4 第一代移民迁移上海前的回乡率

由上表可知,50%以上人口来自于乡村,加上镇上人口,达到了71%。回到过家乡的达到了69%。可见,城市和乡村之间通过人的行为(如探亲、婚礼、葬礼、节日等)产生了互动。由此可见,一者,农民即使来到了上海,家乡的牵挂还是有的,家乡的观念不可能在都市上海一夜而消。继而农民到市民的转变需要时间,导致其与乡村的维系非常紧密。二者,这些来上海的农民也会把上海现代化因素传播至乡土,近代江苏很多诸如无锡、南通等地都有“小上海”之美誉,不就从一个侧面说明上海这座现代化都市对周围的辐射吗!

进而言之,一方面,由“情缘”、“亲缘”形成的探亲、婚礼、葬礼或其它农村习俗形成的人流会导致乡村与城市的互动;另一方面,由“地缘”而结成的同乡关系更维系了城乡社会结构。据多位研究上海史的专家学者分析,他们认为上海都市和乡土社会的关系是紧密相连的。一位研究晚清上海《点石斋画报》的台湾学者李孝悌提出了值得思考的问题,即晚清上海是“怀抱的还是乡野式的文化图像?”[5]如果说,李的眼光还停留在晚清,那么延至20世纪二三十年代,又是如何呢?顾德曼的专著《家乡、城市和国家——上海的地缘网络与认同,1853—1937》研究认为,都市上海与乡土社会层叠,其中最大的因素就是“同乡”的维系,同乡纽带和同乡认同是“上海都市环境中的构成要素”。[6]上海社会科学院新编了一部宏大的《上海通史》,在其第九卷《民国社会》第五章谈到了以同乡观念为基础建立的民间社团在上海都市建设中发挥着重大的作用,该文作者用“旧网、新线”[7]来定位同乡纽带在都市中的作用,笔者以为既生动传神又概括到位。韩起澜的专著《苏北人在上海,1850—1980》选取苏北人作为个案分析,跨越了近100多年的历史,说明苏北这一模糊的地理概念却导致了清晰的苏北人地缘认同,在上海,籍贯成了身份,地缘成了偏见,这就说明了苏北人在上海“是一种社会和历史的构造”,[8]更证明了城市与乡村的互动关系。

由此可见,通过移民,都市吸收了乡村的人口。然而,这些人口并非定居型移民,而是季候型移民,因此形成了人口互流。更为重要的是,传统的“血缘”、“地缘”移植进了现代都市,导致了城乡关系上的互动。

二、家庭结构变迁:大家庭与小家庭

人口的迁移不仅带来了城乡人际关系的互动,还带来了家庭结构的变化。其时上海的家庭由乡村(传统)的大家庭制度向都市(现代)的小家庭制度变迁,但是20世纪二三十年代的上海家庭结构“大”变“小”正处于转变过程之中。

传统中国社会中的家庭被称为“大家庭”。然而,费孝通在其名著《江村经济》中把中国传统的家庭不称为“大家庭”,而是把它称作“扩大了的家庭”(Expanded family),因为中国人所说的家,包括了子女,有时甚至是成年或已婚的子女,儿子结婚后并不和他们的父母分居,有时,它还包括一些远房的父系亲属。[9]后来,费孝通又作了修正,在《乡土中国》一书中,觉得这个名词并不妥,他认为:“比较恰当的应该称中国乡土社会基本社群为‘小家族’”。[10]之所以如此,他认为,在家庭上加一个小或大的形容词来说明不能区分中国和西洋性质上相同的“家庭”。换言之,普通所谓大家庭和小家庭的差别决不是在大小上,即不在这社群所包括的人数上,而是在结构上。一个有十多个孩子的家并不构成“大家庭”的条件,一个只有公婆儿媳四个人的家却不能称之为“小家庭”。在数目上说,前者比后者为多,但在结构上说,后者却比前者复杂,两者所用的原则不同。

那么20世纪二三十年代上海的家庭结构如何呢?《上海通史》的第九卷《民国社会》的第六章“婚姻、家庭与新女性”中只有标题“两人世界与小家庭”,[7]可是缺乏家庭结构的分析。根据1935年上海市华界户数与人数统计[11]以及公共租界华人每户平均人口统计[12]制作成表格来分析,见表5、表6。

表5 1935年上海华界户数与人数统计

表6 1935年公共租界华人每户平均人口统计

上表数据表显示,上海华人的家庭的平均人口在5.38人。根据这样的数据难以得出上海家庭为“小家庭”的普遍化的结论。[7]如果家庭平均的人口为3人的话,可以毫不犹豫的认为这是一个标准的小家庭,那么就可以得出“小家庭已经很普遍化了”这个结论。因为,三口之家的核心家庭,就是由父母子女3人所建构的家庭,这个家庭只有父亲、母亲和子女,而且这个“子”还未婚,已婚的话就超出了3个了。比如1990年上海的人口统计显示,上海市家庭户的平均人口数为3.1人,家庭规模三口之家达到了68.14%。那么上海的家庭以小家庭为主。[13]现在上海的平均人口为5.38人,可以设定有父亲、母亲、还有3个子女,因为人数比较多,所以这个家庭就是主干家庭。如果有祖父(或者祖母),父亲、母亲还有1到2个孩子,那么,从人数上看,显然是联合家庭,是从结构上看,是个“大家庭”,因为这个家庭中包括了祖孙三代。还有,如果有父亲、母亲还有结婚过但未生子的一对新婚伉俪,还有一个弟弟或者妹妹的话,那这个家庭虽然不是三代,然而也是多了“外人”,家庭必然在重组之中,这样的家庭是“大家庭”向“小家庭”过渡时期。由此可见,二三十年代的上海家庭的人口平均为5.38人,这个数据虽然比较模糊,但是却可以证明上海的家庭处于一种由“大家庭”向“小家庭”转化的过程中。

这样的家庭结构不仅从数据统计中可以看出,而且从其它文本中也可以推知。一方面确实小家庭的存在。学者卢汉超对上海的永安里、长兴里和同发里的第一代移民婚姻状况调查发现,已婚只占33.1%,而已订婚与未婚总共占了63.2%,再加上其他离异和寡妇,占到了64.8%。由此可见,卢汉超抽样调查的第一代移民来到上海的以小家庭居多。另外,新一代年轻人都愿意组织小家庭,正如一首上海竹枝词所描写:良妻贤母守常经,异性同堂孰眼青。弦涌余闲谈恋爱,他年组织小家庭。[14]另一方面,“大家庭”同时也存在。其一,好多移民为了逃避灾荒或战祸往往举家来上海,其中包括富裕之家,费孝通先生称之为“离地地主”[15]。茅盾的小说《子夜》一书就描写了无锡的一个家族在上海的荣辱兴衰。[16]另外,茅盾的散文《上海——大都市之一》中描写了祖孙三代来上海定居的情形;[17]其二,先前移民待有了安定的居所和一定的经济收入之后,当然是存在着把乡下的家人接到上海、纳妾和生育多子女诸多因素。如此则有可能产生大家庭。

20世纪二三十年代上海家庭结构是一种过渡家庭状态,这种家庭状态象征着大家庭与小家庭的共存。这种过渡状态如何形成的呢?这就与近代独特的城乡关系不可分割。一方面,移民们那种传统的“大家庭”观念不可一日抛弃,那种“同居、共产、崇拜祖先、专制婚姻、孝亲、敬长、男权、片面的贞操、重视后嗣、蓄妾”[18])的社会风气在城市的空间里依然存在;另一方面,有三大因素却限制了“大家庭”的扩大,即:其一,很多农民离土不离乡,孤身一人来上海打工,而把钱寄回家乡,他们是季候性的移民,最终他们也会由于某种原因回到家乡;其二,近代上海房荒所导致的租房问题,普通百姓无力租房或购房,容身空间的局限导致了“大家庭”趋于缩减;其三,上海位于西学东渐的最前沿,近代所传播与培养的平等的家庭伦理观念,鼓励人们去组织小家庭。

三、家庭伦理变迁:差序格局与平等观念

上海社会的人口互流,家庭结构的过渡状态,必然会导致都市家庭伦理的更替。具体而论,传统的伦理观念依然在人们心中滞留,而新的伦理观念也会表现在人们的言行举止中,两种观念并存,相互冲突,有时候又彼此模糊,这就是新旧交替时代的伦理关系。传统的家庭伦理关系大不同于这种过渡时期的家庭伦理关系。因为,在传统的家庭制度下,有着一整套有序的伦理关系,支撑着中国整个传统社会,而且儒家十分注重家庭,士大夫认为“齐家”是自己“平天下”的必然所需。缘是,儒家制定了一系列性别规范和等级秩序来统合社会,让家在这个农业社会中成为最和谐的一个单位,如果每“家”都太平,那么国“家”就昌盛。 在这个家国同构的儒家理想中,相应的政治、经济、道德、法律与之配套。

那么,传统家庭伦理关系如何呢?传统的家庭中,由家长一人掌管家庭的大权,其他家中份子,“男女有别、尊卑有分、长幼有序”,家庭一切事务由家长做主,家长权威的存在,暂时不会发生矛盾。就夫妻关系而言,夫对妻拥有绝对控制权,妻对夫只有完全服从。中国的训诂学从“妇”的同音异形字“伏”里引申出服从、忍受、甘当配角的意思。而妇女也默认了这种角色,本着“三纲五常”,“三从四德”的伦理道德,一门不出,二门不迈(这里指的是中上层妇女)。所以,封建的说教和封闭的环境导致了妇女一般是没有反抗意识的。明清时期的妇女“殉节”和“殉情”并不是对男权的反抗,而是积极逢迎了男权的统治。

传统社会中,家族伦理也起着莫大的作用,可以这样说,从前的宗法社会有“同族精神,亲戚故旧的互助义务”,所以在旧的“伦理关系尚有充分的力量的时候,一人如果发生比如饥寒、贫困或者其他变故,族长也会干预,同族或亲戚负有照料的义务”。[19]换言之,这种互助精神体现了在“贫与富、男与女、长与幼”形成的等级之下人与人之间的和谐。

总之,传统的家庭伦理是在一定的性别和阶级等级权力之下而形成了“父慈子孝,兄爱弟敬,夫和妻柔,姑慈妇听”或者是“父慈、子孝、兄良、弟悌、夫义、妇听、长惠、幼顺”的差序格局伦理。这样的传统家庭伦理观念在近代遭到了新式知识分子的挑战与反对,他们认为其是不自然、无感情、不自由、不平等的旧伦理。他们还认为传统伦理中的“孝”是“报恩主义”的和仆役式的愚孝,力倡革除“以孝治天下”的观念。新式知识分子的观念之所以有如此不同于以往的立论,因为其时社会正发生着巨大的变化,而新式分子是最能体验这种先进风气之人。时人感叹到:“随着社会的资本主义化,这种精神(传统的伦理道德),义务感渐次消灭下去”。[19]

当时上海由于受到西方家庭自由风气的冲击,虽然家长的形式未变,但是家长的权力却受到一定程度的削弱,家长的命令未必为全家所服从。譬如,对上海的女性而言,在这个被称为“东方巴黎”的国际性大都市里,经过五四的洗礼,平时又得到了进步新闻舆论的渲染,甚至有些女性受到了一定程度的教育。她们表现出与以往不同的观念与行为,有意识或无意识地在家庭婚姻中反抗着男权统治。至为重要者,近代上海女性的家庭角色,逐渐从“男外女内”传统模式伦理向“男女并立”的现代模式伦理变迁,这一模式变迁乃至影响现代上海;[20]就近代家庭中婚姻、亲子伦理而言,有着一种新的趋势:开始有着“爱”的伦理,有着一个自然的家庭和有感情的社会;一切伦理以爱为中心,以平等自由为立足点。亲子伦理是自由平等的骨肉自然的爱;夫妻伦理以爱情为中心的爱。[21]

然而,在这里应强调指出的是,家庭制度变迁在社会各阶层中表现的深浅各异,而传统习惯势力,尤其是20世纪30年代中期,复古主义思潮重新抬头。比如其时贤妻良母主义喧嚣尘上。“良妻贤母主义复活,加重了她新的,比数年以前更重的压迫,剥削了以前仅有的少许的解放的希望”。[22]类似的言论充满报刊之中。笔者以为,在此过渡状态之下,人们往往新旧意识并存,中外思想杂糅,必将会发生思想冲突和行为紧张。

因此,家庭伦理由传统的差序格局向现代的平等秩序变迁之时,一方面所表现的是传统的乡土家庭伦理关系依然在城市空间里起到了巨大的作用。譬如,1930年上海总人数达到了将近280万,男子为1 638 503人,女子为1 153 125人,男女性别比例为142%。[2]从此观之,性别比例严重失调表明一是说明上海更适合男性找到谋生之路,换一个思考方式不也能说明女性由于受传统家庭伦理的束缚无法来上海。另一方面由于传统家庭伦理的松动导致了家庭纠纷、家庭冲突比以往更多。具体表现在诸如夫妻矛盾、婆媳不和、亲子冲突、代际摩擦和家庭暴力等等家庭问题趋于严重化。据一项调查显示,1932—1935年由于家庭事故和口角纠纷而自杀的分别为:1932年425人、771人,1933年310人、890人,1934年330人、976人,1935年460人、1 103人。1932年自杀案中因家庭事故、口角纠纷、婚姻问题等家庭问题引起的矛盾共有1 203起,占自杀总人数的61.9%;1933年有1 208起,占自杀总人数的58%;1934年有1 321起,占自杀总人数的56.8%;1935年有1 571起,占自杀总人数的48.8%。[23]可见,在各种自杀因素中,家庭问题是所占比例较大,占第一位。究其原因,无非一方面说明,此时的家庭处于大小家庭的转型状态;另一方面在家庭中传统的伦理格局被打破,传统的家长制受到挑战,而夫妻关系、父母关系、代际关系之间的平等意识在加强。由于各种文化塑就的家庭主体为了维护自己的权利而发生博弈的过程中,难免家庭纠纷产生,严重之极产生极端行为。

四、余论

综上所述,20世纪二三十年代上海家庭正处于转型之中。其家庭人口主要是从乡民向市民的转变状态,家庭结构主要是从大家庭向小家庭的过渡状态,家庭伦理主要是从传统向现代的交替状态。从家庭的变迁可以看出,上海人保留着很强的乡土气息,又有着摩登的都市味道;家庭关系积淀了浓厚的乡土文化,又孕育着崭新的都市文明。这种三位一体的变迁状态折射出一种“都市的乡村状,又呈现出乡村中的都市状”[24]的城乡关系,换言之,即是非城非乡、亦城亦乡、半城半乡的城乡关系。

主要从家庭变迁的角度讨论城乡关系,而没有从其它比如经济发展的角度来考察,当然这个角度值得研究,但是超越了本文研究范围。从家庭的这一层次来研究,笔者总结认为主要有两方面因素涉及到城乡关系的互动。其一,家庭人口的迁移必然导致城市和农村的生活方式、生活习惯、生活空间、生活信息等交流与互动;其二,即是在上海都市的家庭空间里,乡村文化和都市文化有冲突、有融合,由冲突走向融合,最后兼容并包。那种“非城非乡、亦城亦乡、半城半乡”的城乡关系也许就是上海都市与乡村互动的生动写照,其也是近代城市化道路具有中国特色的一个面向。

[1]朱国栋.上海移民[M].上海:上海财经大学出版社,2008:9.

[2]邹依仁.旧上海人口变迁的研究[M].上海:上海人民出版社,1980:114-115,122-123.

[3]潘光旦.中国之家庭问题[M].上海:上海书店,1990:22.

[4]卢汉超.霓虹灯外——20世纪初日常生活中的上海[M].上海:上海古籍出版社,2004:299-300.

[5]李孝悌.走向世界,还是拥抱乡野——观看《点石斋画报》的不同视野.中国学术,2003(2).

[6]顾德曼.家乡、城市和国家——上海的地缘网络与认同,1853-1937[M].上海:上海古籍出版社,2004:2.

[7]熊月之.上海通史·民国社会[M].上海:上海人民出版社,1999:207,270,103.

[8]韩起澜.苏北人在上海,1850-1980[M].上海:上海古籍出版社,2004:116.

[9]费孝通.江村经济——中国的农民生活[M].北京:商务印书馆,2002:41-42.

[10]费孝通.乡土中国·生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:37-39.

[11]上海市通志馆年鉴委员会.上海:上海市年鉴(上)[M].“土地人口”类,1936.

[12]上海市通志馆年鉴委员会.上海:上海市年鉴(下)[M].“第一特区——公共租界”类,1936.

[13]跨世纪的中国人口编委会.跨世纪的中国人口(上海卷)[M].北京:中国统计出版社,1994:102.

[14]顾炳权.上海洋场竹枝词[M].上海:上海书店出版社,1996:268.

[15]费孝通.城乡联系的又一面[J].中国建设,1948,7(1).

[16]茅盾.茅盾文集(第三卷)[M].北京:人民文学出版社,1958.

[17]茅盾.茅盾全集·散文一集[M].北京:人民文学出版社,1986.

[18]麦惠庭.中国家庭改造问题[M].北京:商务印书馆,1935:55-56.

[19]未明.社会与自杀[J].思想,1928(2).

[20]李长莉.晚清上海社会的变迁——生活与伦理的近代化[M].天津:天津人民出版社,2002.

[21]邓伟志.近代中国家庭的变革[M].上海:上海人民出版社,1994:141.

[22][作者不详].急与迷[N].申报,1935-3-24.

[23]上海市政府秘书处.上海市市政报告(1932-1934)[M].上海:汉文正楷印书局,1936:76-80.

[24]熊月之.乡村里的都市与都市里的乡村——论近代上海民众文化特点[J].史林,2006(3).

Family Change and Urban-rural Relations in Republic Period: Shanghai in 1920s and 1930s

HOU Yan-xing

(Department of Social Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

Families in Shanghai were in a transition period during the 1920s and 1930s. Specifically, the family population was changing from peasant to citizen; the structure of family was the transition from expanded family to nuclear family; the ethical relation of family was in evolving from tradition to modern. If we examine the urban-rural relation during the 1920s and 1930s from the view of family transition, we may see the other side of the city, i.e., an urban-rural relationship of neither city nor country, both city and country, and half city and half country.

Shanghai family; Urban-rural relations; migration; ethical relations

2095-0365(2011)01-0064-06

2010-11-25

侯艳兴(1979-),男,讲师,历史学博士,研究方向:中国近现代社会史。

C913

A