论小说《刺猬的优雅》中的女性主义分析

李培西

(四川师范大学 外国语学院,四川 成都 610068)

一、引言

2010年第七届法国电影展为中国观众带来了影片《刺猬的优雅》,这部影片于2009年7月3日上映 ,在全世界喜欢法国电影的影迷中间刮起了一股小小的“刺猬热”。该电影是自同名小说《刺猬的优雅》改编而成,而电影的成功也拉近了中国人对小说以及作者的关注。2010年2月,小说中文译本由南京大学出版社出版。2010年7月,小说作者妙莉叶·芭贝里也随法国作家代表团来到中国,参加中法文学交流系列活动,并接受了中国媒体的专访,让国人对这位法国女作家有了近距离的接触和认识。

妙莉叶·芭贝里1969年5月28日出生于摩洛哥的卡萨布兰卡,是法国小说家和哲学教授。她于1990年考入法国丰特奈·圣克鲁高等师范学院,1993年获得哲学教师资格证书,随后在卡昂开始了她的哲学教师生涯。然而,妙莉叶·芭贝里在采访中承认:“我曾经是哲学老师,三年前放弃了哲学教习潜心写作,挚爱还是文学。我不会为了教哲学放弃写作。”[1]作为作家的妙莉叶·芭贝里第一本小说《终极美味》出版于2000年,作品以美食为题,讲述了一个弥留之际的法国美食家对自己一生的回顾。虽为处女作,却表现出了31岁的妙莉叶·芭贝里作为作家的天赋,小说获得了当年的法国最佳美食文学奖以及2001年度的酒神巴克斯奖。妙莉叶·芭贝里是一位写作速度比较缓慢的作家,在六年后(2006年)才发表个人的第二部小说《刺猬的优雅》。这本小说出版后,影响更大,曾连续30个星期荣登法国畅销书排行榜,并重印50次,2008年5月销量超过一百万册。[2]小说本身在文学界内也取得了很大的成功,发表当年就获得了法国乔治·布拉森奖,2007年先后获得了国际扶轮社奖、法国书商奖等多项大奖。

虽然小说的成就在全世界的文学评论界引起了巨大的反响,比如“妙莉叶·芭贝里让两位女主角沉浸在生命的荒诞与美妙中,透过幽默,以艺术礼葬生命”(法国《生活杂志》),“继玛格丽特·杜拉斯《情人》后,以长销之姿雄踞畅销传奇”(《法兰西晚报》)[3],但目前国内学界对该小说的研究仍然是一片空白。笔者拟对这本21世纪的法国小说进行文本分析,以丰富对当代法国女作家及作品的关注和研究。

二、对现实与生存境遇的关注——回归伍尔夫

从波伏瓦至今,法国的女性主义一直以来都是世界瞩目的焦点。在法国,也诞生了一代又一代杰出的女性作家,法国女性主义也有着其鲜明的特点。在女权主义文学批评领域,法国派表现出对理论的浓厚兴趣,并在这种形而上的理论指导之下,对男权进行攻击和解构。在这一方向上,法国女权主义作家在自己的实际创作过程中,体现了伊利格瑞的“女性话语”和西苏的“女性写作”的号召。比如玛格丽特·杜拉斯的写作中接近于新小说的语言,具有一种“非理性、无逻辑、思绪散漫等受到男性价值贬低的女性思维特征”[4]603,而西多尼·柯莱特在处女作《流浪女伶》中,“把自己对那男性至上主义的性状态的对立观点、反感情绪、报复心理以及对独立自由生活的珍视与热爱”[5]表现出来,以自己的写作来实现女性的突围。而在小说的故事层面,柯莱特“把夫妇生活及对爱情的颂扬摆在第一位”[6]92,玛格丽特·杜拉斯则用“失败、绝境、犹疑、焦虑、期望、谎言和各种毁灭”编织一个个“没有幸福的爱情”[6]97。其他的女性作家故事也都是围绕不成功的爱情展开,因此法国女性作家往往无法展现更加宏大的社会场景和社会问题。

然而,在小说《刺猬的优雅》中,妙莉叶·芭贝里则以一个哲学教授的眼界,关注当今法国社会的现实以及法国女性的生存境遇。首先,小说展现了巴黎贫富差距和穷人及富人之间的隔阂,以一个法国看门人的视角敏锐地捕捉到了掌权的富人们对穷人的偏见。然而在女性作家妙莉叶·芭贝里的笔下,小人物勒妮没有男性作家如巴尔扎克小说人物面对财富和权力时的尔虞我诈和勾心斗角,而是一种“内在修养的反抗”,“在这个世界上,有些人天生就是做肮脏劳累的工作,而有些人却捏住鼻子什么都不做,然而曼努埃拉没有因此而失去优雅的本性,这种本性远远超过了所有镀金箔片的光辉。”(p.19)显然,这里有对贫富差距的批评,然而作为批评的武器却与男性作家不同,作者以修养和知识上的高贵和优雅来对抗权力和财富的压迫,正如小说人物所说:“可以说在名声、地位和外貌上我是个穷人,但是要论聪明才智的话,我是一个百战不败的女神。”(p.43)

其次,小说还通过两位女主角的叙述,勾勒出了当代女性的政治地位,尤其是知识女性生存境遇。虽然在知识的学习方面,法国女性已经取得了很大的进步,“20余年来,女研究人员在高等教育和科研机构中的人数逐步增长,其比例由80年代中期的10%增加到如今的27.59%”[10]。从这一数字上看,似乎女性在接受教育的平等方面已经取得了巨大的进步,然而,在小说中,作者揭示了光鲜亮丽的数字背后仍然存在着性别之间的差异和歧视,主要体现在以下三个方面:第一,表面上看,女性的受教育程度与男性相比已经可以大致相等,如帕洛玛的母亲若斯夫人拥有文学博士的文凭,然而,在法国社会权力的核心,却鲜有女性的身影。比如若斯夫人只是一位全职家庭主妇,她的博士文凭也只能“写晚宴的邀请函”或者是“动不动就给我们掉一掉书袋”(p.11)。还有帕洛玛对小津先生的外甥孙女洋子未来的想像,“我试着想像她十年以后的样子:麻木不仁,脚上蹬着双长筒靴,嘴里叼着根烟,又过了十年,在一个消毒房间里等她的孩子们回家,扮演一个日本好母亲和好妻子的角色。”(p.198)这想像的原型就是当代法国有钱人或者说掌权者家庭中女性的地位和命运。2007年,法国经济社会委员会就发布了一篇《决策领域中的女性地位——以促进男女平衡为目标》的报告,在该报告中就指出了当代法国的权力核心中女性地位薄弱的现状。“2007年6月的法国国民议会选举共选出577席,有107名女议员当选,在全球各国议会女议员比例排行榜上,法国排在委内瑞拉和尼加拉瓜之间,位列全球第58名,在欧盟国家排名第19位,比例远低于排名第一的瑞典”,“在全法101名省议会主席中,仅有3名女性,1052名副主席中女性132人,仅占12.5%”[7]67;与之相对的是女性受高等教育的程度,“在法国,女生约占高校总人数的57%,47%的各类高等教育文凭由女性获得”[7]71。以上数据的对比,凸显了法国女性在受教育机会和掌握权力之间的不平等,也印证了作者妙莉叶·芭贝里对女性地位的关注。第二,作者妙莉叶不仅揭示了法国女性地位的现状,同时也指明了这一不平等的根源就存在于法国的教育制度中。“她每天的行为都表明了这样一个观点,那就是教育是多么骗人”(p.40)。“既然学校使我重生,我就应该效忠于它,遵从老师们的意愿,顺从地变成一个文明人”(p.102)。从以上句子中,我们不难看出作者对法国教育制度是持一种批判的态度,在小说的《正义的圣战》这一小节,作者通过勒妮的一个换位性思考,不仅揭示出了受到良好高等教育的科隆布和自学成才的“我”之间的差别,而且更深刻地指出了法国教育的问题。“要是我像科隆布·若斯那样,是一个未来一片光明的年轻师范大学学生会怎么样呢?那我就可能会更关心人类的进步,关心为了生存、安逸,以及人类自身的提升这些关键性问题的解决方法,关心世间之美的产生,或是关心为了哲学真相而进行的正义行动。”(p.259)对于科隆布而言,这不过是特权阶级所特有的社会地位的骄傲优越感罢了。而勒妮却拥有“自学者思考能力上的自由性和概括性的空间,而这种思考能力则摆脱了官方理论会造成的障碍和限制”(p.42)。因此,法国教育制度的不合理就在于不能培养“以共同的利益而做出自己的贡献”的知识分子,而是“大批量生产毫无用处的精英分子”,由此,“大学变成了一个个狭隘的宗教团体”(p.260)。在这样一个虚伪的、墨守成规的教育中,培养出来的女性也必然不能承担起自己的社会责任,而是把高等教育作为一种特权阶级的标志来极度炫耀。

显然,与以往常常表现哀怨的爱情见长的法国女性作家作品相比,这部作品的主旨则是宏大的、关注现实的。小说反映了作者对不平等的社会现实的反抗,对人类生存境遇尤其是当代女性生存境遇的思考,和对贯穿小说始终的生命意义的追寻。这一切是否已经偏离了女性主义小说的特点呢?笔者认为,这不仅不是对女性主义小说偏离,而应该是女性主义小说走出后杜拉斯时代的一次非常有意义的尝试。自1984年,玛格丽特·杜拉斯的《情人》获得龚古尔文学奖之后,法国再也没有贡献出一个有世界影响力的女性作家。其原因则是“忽视、甚至贬低文学的社会性、思想性”[8]752的新小说加上“绝望的爱情故事里致力于表现悲”[6]295的法国女性主义创作随着杜拉斯的逝去,似乎已经走到了极限。在这种情况下,当代的法国女性作家必然要寻求新路。妙莉叶·芭贝里的突破其实并未摆脱女性主义的表现范围,只是在小说主题上摆脱了新小说的影响,向维吉尼亚·伍尔夫靠拢了。在伍尔夫的“抒情小说”或“诗小说”的定义里,“它将表达个人的心灵和一般的观念之间的关系以及人物在沉思默想状态中的内心独白”,而且“它将表现人与自然。人与命运之间的关系”[8]709。这其实是要求作家的“非个人化”,包括了作者不充当全知全能的角色以及对书中人物的处理不局限于个人的悲欢离合,而应当关注整个人类的命运。在《刺猬的优雅》中,我们可以发现小说在主题上以至叙事方法上都可以说是“伍尔夫式”的,都企图通过艺术的自由实现对现实生活的飞跃,从而“获得更宏大的想像和形而上的深刻意蕴”[8]710。帕洛玛对“生与死”的思考,虽不及《海浪》中伯纳德对“生与死”的思考成熟,但也充满了追求人生意义的哲理,同样是学者型的女作家妙莉叶·芭贝里也就实现了对法国前辈们的超越。

三、叙事与性别——对法国女性主义作家传统的继承与发展

对于法国女权主义理论家们而言,解构是必然的目的,“她们反对一切非解构的理论表述,把尽心解构社会意识、思维习惯、人的主体性及男性对女性的压抑作为目的”[4]601。因此,对男性社会或者对“父权制”的革命是性别政治的核心。而女性主义叙事学则是关注在叙事学领域的性别政治。在《刺猬的优雅》中,也许作者本人并不承认这是一部女性主义小说,但是我们也可以从叙事学的角度来对文本进行分析,从中发掘出小说的性别成分。

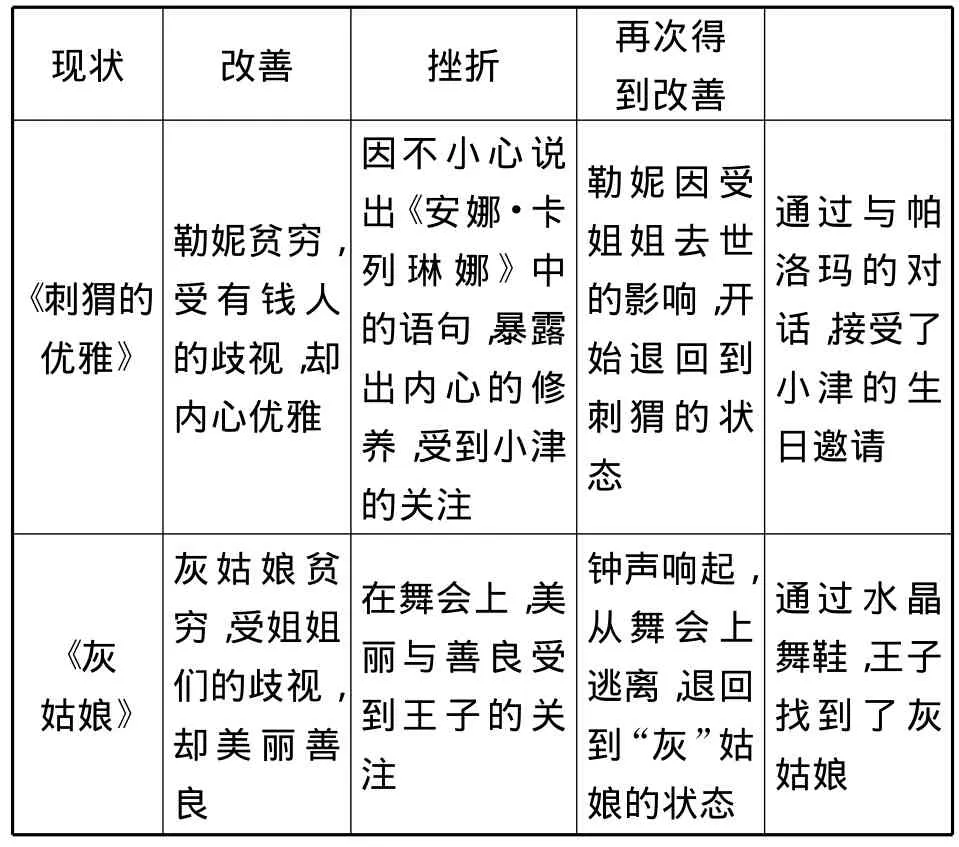

法国结构主义叙事学家克洛德·布雷蒙着重从故事表层来分析故事的情节,认为“叙事作品的事件”分为两个基本的类型:第一种是“要得到的改善——(有或没有)改善过程——(有或没有)得到改善”;第二个类型是“可以预见的恶化——(有或没有)恶化过程——(产生或避免)恶化”[9]。改善和恶化的过程和结局存在于任何一个叙事文本和故事情节中。在《刺猬的优雅》中,除了开场白章节“马克思”之外,小说按照时间的顺序的发展分成了“山茶花”、“语法”、“夏雨”和“帕洛玛”四个章节。在情节类型上,小说采用的是什克洛夫斯基论述的复线形式,这与新小说时期法国女性作家喜欢采用的打乱时间顺序和因果关系,淡化人物和情节,从而实现一种“女人话”的写作不同,从小说结构的功能层上分析,妙莉叶的小说仍然实现了对男性社会意识的消解。“山茶花”一节主要展开对女主人公勒妮的外表粗野、内心优雅的刺猬状态的叙述。而在“语法”中,一位退休的日本音响设备商小津格朗因为购房而进入了勒妮的世界,并且有了初次的接触,并互相留下了好感。在“夏雨”一节中,勒妮与小津开始进一步接触。“帕洛玛”一节中,故事情节发生了巨大的动荡:首先是勒妮拒绝小津的生日邀请,其次与帕洛玛的对话后改变态度接受了邀请,在小津的表白后“我”正准备爱上他,就在这个时候,勒妮突遭车祸,不幸去世。我们用以下图表的方式来表现情节和各功能层,并与传统的爱情童话故事(以《灰姑娘》为例)进行比较。

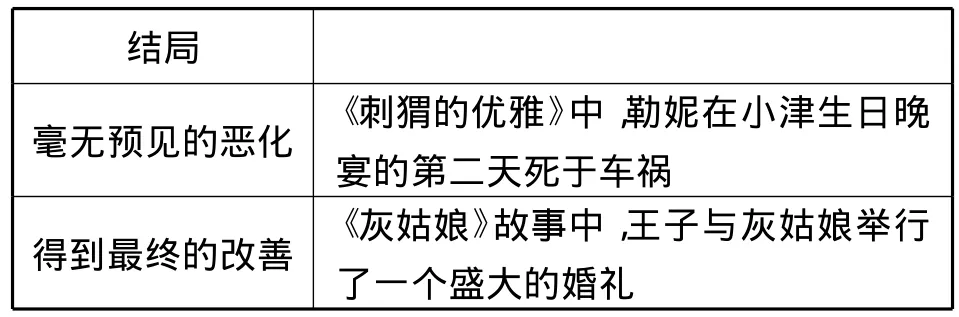

到这一阶段为止,两个故事的情节在功能层上是非常吻合的。然而,二者的差别就在故事结局。

很明显,作者妙莉叶在故事的结尾,显然不愿意落入一个通过婚姻从而实现麻雀变凤凰的爱情小说的俗套,于是毅然打破了结构主义式的叙事发展。于是,这一突如其来的恶化结果解构了传统的、如《灰姑娘》似的王子与美人的爱情故事。而在深层次上,同样解构了女性是男人的玩物,女性是男人的他者的传统社会意识。这与女性主义的主张和传统创作是相符的。在柯莱特的小说《流浪女伶》中,女主角勒内最后毅然离开了痴情而且富有的马克西姆;在玛格丽特·杜拉斯的小说《情人》的结局中,“我”也最后离开了印度支那,离开了那个英俊而且富有的华裔青年。

另外,小说在人物塑造上,作者虽然也沿袭了经典叙事学塑造典型人物的手法,但是作为女性作者,也体现出了小说中的女性主义倾向。首先,小说中的男性都通过了一种“去势”写作,解构了“菲勒斯中心主义”。住在七楼的工业巨子——衣着讲究、狂妄自大的安托万·帕利埃,“三次按响我的门铃,都没向我问好”(p.102),毫无修养可言;若斯先生,“虽然身居高位,但懦弱、麻木不仁、铁石心肠”(p.5);蒂贝尔的父亲是“我是傻瓜之父先生”和“生下脓包儿子先生”(p.108)。与他们相对应的,作者的理想男性是保罗·居扬,“他身上结合了男子气概和女子的文雅细腻,综合了西方的阳刚美和东方的阴柔美”(p.146);当然还有小津格朗,他比较“矮小、瘦弱”,但“我也能感受到他的坚定、开朗和热情”(p.129)。在这里,女性的一些特质,比如文雅细腻、矮小瘦弱不再是被视为是附属的、羞耻的,而是与男人的气质平等共存,体现了伍尔夫提倡的两性平等和睦的“雌雄同体”概念[10],同时也体现了法国女权主义学者伊利格瑞的理想,“记住继续生活和创造世界是我们的任务。但是,只有通过把世界的两半的努力结合起来才能完成这一任务,这两半是男人和妇女”[11],最终实现了对坚持男女二元对立的父权制的消解,否定了父权社会对女性的统治与压迫。

其次,小说中的女性人物形象塑造主要分成了两类。一类是以若斯太太和科隆布为代表;另一类是以主人公勒妮和帕洛玛为代表。正如《第二性》的结论部分把女人分为两种一样。“‘女性化的’女人在把自己变成猎物的同时,也想用自己的肉体被动性去降服男人;她在顺从地变成猎物的同时,也在忙于激起他的欲望,以此为手段将他捕入罗网,把他给束缚住。相反,解放型的女人却想成为主动者和占有者,她拒绝接受男人想硬塞给她的被动性。……她们将肉体置于精神之上,把偶然性置于自由之上,把她们的日常智慧置于大胆创造之上。但是‘现代的’女人也承认男性的价值:她为自己以男人的方式去思考、行动、工作和创造感到骄傲;她不是蔑视他们,而是自称和他们是平等的。”[12]第一类女性人物无疑就是波伏瓦所说的“女性化的”的女人,作者通过勒妮和帕洛玛的视角对这一类女性进行了批判,“如果我是班上的性感美女卡奈尔·马丹的话,……十五年后,一门心思想跟有钱人结婚的她嫁给一个有钱人,她被丈夫背叛,因为她丈夫要在其他女人身上寻找他冷漠、无趣的正牌妻子永远都不能给他的东西——那就是人情味和性生活。”(p.196)对于第二类女性人物,则属于解放型的女人,然而,与女权主义者不同,作者妙莉叶并没有运用传统女性主义作家或多或少都会使用的“女性身体写作”,也没有“描写的全是渴求和她自己的亲身体验,以及对她自己的色情质激昂而贴切的提问”[13],而是通过女性对知识的渴求和对内在修养的追求来凸显现代女性自身的解放。比如小说主人公勒妮“是一个刻苦求知、心地善良、爱憎分明、言行优雅、酷爱艺术的门房”(p.31),最后,甚至为了救流浪汉仁冉不惜牺牲自己的生命。我们认为,在“身体写作”流行得甚至有些泛滥的今天,“女性智慧与知识写作”也是对以往传统女性主义创作的突破,体现了现代女性在突破男性对“女性身体”的偏见之后,对男性社会忽视女性智慧和能力的反抗。

《刺猬的优雅》这本女性作家创作的小说在受到读者的热捧,接受小说的版权也已经卖到了31个国家,被全世界的读者所喜爱。与此同时,在女性主义创作领域,作者妙莉叶·芭贝里继承了以往法国女性作家批判男性对女性的压迫和歧视的写作传统,还在小说主题上实现了宏大视角的社会哲理与女性文笔的结合,并在人物形象的塑造上以“女性智慧写作”来宣告在知识与能力领域,女性同样应该也可以实现与男性的和谐与平等。

[1]东方早报[N].2010-07-01

[2]http://www.livreshebdo.fr/actualites/DetailsActuRub.aspx?id=1821

[3]妙莉叶·芭贝里.刺猬的优雅[Z].史妍、刘阳,译.南京:南京大学出版社,2010.(文中所标页码均出自该书)

[4]马新国.西方文论史[M].北京:高等教育出版社,2002.

[5]柳鸣九.从选择到反抗[M].上海:文汇出版社,2005:263.

[6]徐真华,黄建华.20世纪法国文学回顾——文学与哲学的双重品格[M].上海:上海外语教育出版社,2008.

[7]上官莉娜.女性在法国高等教育及科研领域现状分析[J].法国研究,2008(3).

[8]龚翰熊.欧洲小说史[M].成都:四川大学出版社,1997.

[9]克洛德·布雷蒙.叙述可能之逻辑[C]//叙述学研究.张寅德,译.北京:中国社会科学出版社,1989:156.

[10]袁素华.试论伍尔夫的雌雄同体观[J].外国文学评论,2007(1).

[11]加里·古廷.20世纪法国哲学[M].辛岩,译.南京:江苏人民出版社,2005:431.

[12]波伏娃.第二性(下册)[M].陶铁柱,译.北京:中国书籍出版社,1998:1021.

[13]朱立元.当代西方文艺理论[M].上海:华东师范大学出版社,1997:352.