情境智力观下的组织智力研究假设与研究思路设计

林 忠,吴钟海,曹丽娜

(东北财经大学 工商管理学院,辽宁大连116025)

一、组织智力的研究及其争议

(一)组织智力的概念及其研究脉络

在管理学范畴的学术研究中,学者们对“组织的智力”的研究由来已久。早在1969年至1976年间,Galbraith就曾依托“智力资本”概念来描述和研究组织运用知识和智力的行为。20世纪90年代初,“组织智力”概念被明确为管理学的研究对象,首先正式将组织智力(Organizational Intelligence)概念纳入管理学研究范畴的是日本学者Matsude(1990)。从21世纪90年代开始,包括哈佛商学院的研究团队在内,多国学者和研究机构已经开始全面开展组织智力问题研究。由于组织智力研究的实用性和经济价值很强,致使相关重要研究成果从21世纪初才开始逐渐披露,因此,中国学术界对组织智力问题的研究是在近几年才刚刚开始的。截止到2011年6月,中国学术文献总库(CNKI)收录的以“组织智力”、“组织智商”、“组织智能”为题的经济学、管理学、心理学范畴的学术性文章共计26篇,其中学位论文7篇,学术期刊论文19篇;基本都集中在2005-2010年期间发表;以“组织认知能力”为主题的成果仅有1篇期刊论文。

在国内外相关研究中,组织智力最为常用的定义是,组织创造知识并利用知识适应环境的能力(McMaster,1996;Halal,1997)。由于组织智力的这一概念与组织适应性的概念非常相近,这就需要我们追溯一下组织智力和组织适应性这两个概念在内涵和外延上的不同。

2000年12月,22家企业和研究机构在新奥尔良组成联盟,共同分析组织的知识管理以及如何建立有效的、可持续发展的组织。这个被管理学界称为“Betty小组”的研究团队,是最早明确提出适应性组织研究的团队。在Betty小组看来,传统组织理论将组织视为不具备思维能力和主动适应性的非生命体,是一种机械式的组织;而适应性组织则强调组织需要更好的处理分工与合作之间的关系。其后,学术界在Betty小组研究基础上,将组织的适应性研究纳入到管理学的研究范畴,适应性组织开始在管理中成为现代组织设计的重要原则,常见的适应性组织设计方案有矩阵结构(Matrix Structure)、网络结构(Network Structure)等。本文认为,组织适应性或适应性组织的研究表明,现代组织的发展趋势是一种具备思维能力和主动适应性的组织形态,适应性组织与传统机械性组织有着明显的区别;适应性组织研究更关注组织设计、组织结构、组织管理,研究内容较为丰富,没有明确的研究对象;适应性组织研究较多着眼于组织发展过程中信息处理、知识管理等工具的使用,研究外延较为宽泛。

组织智力的研究对象比较明确,就是对组织整体上的智力水平做出分析,其实践基础是组织成员的知识和智力水平,其理论基础是心理学智力研究,所要解决的问题是如何明确组织现有的知识和智力水平,并考虑如何进一步在整体上提高组织的智力。有学者很早就指出,智力研究在管理学范畴的基本内容是,由知识构成的用来分析和解决问题的一套指令系统[1]。因此,在前期的组织智力研究中,学者们比较关注以下几点:(1)组织需要收集和处理信息;(2)组织在处理信息的过程中会产生新的知识;(3)基于新知识,组织会做出行为改变以适应环境的变化。笔者发现,这类组织智力研究的定义和内容与传统的个体智力研究非常相似。同时,笔者还注意到,学者们一般都会通过知识管理、组织记忆和组织学习的理论基础来进行组织智力的研究。

Senge(1990)利用组织学习、Walsh和 Ungso(1991)利用组织记忆等理论提出,在缺乏组织智力的条件下,一个组织将无法有效地学习、记忆和处理信息。Matsude(1991)将组织智力分为5个部分,即组织认知、组织记忆、组织学习、组织交流和组织推理。1998年,Halal在《知识管理评论》上发表的一篇重要文献中拓宽了组织智力的内涵与外延。他指出:组织智力是指组织创造新知识和应用新知识,并战略性的适应外部环境的能力;组织智商用以测量组织智力水平的高低;组织绩效的改善取决于组织智商与外部环境的吻合程度[2]。

Mendelson对硅谷的高科技公司进行了调查问卷,并依据问卷结果分析了组织智商和公司绩效的关系(Mendelson和Ziegler,1999),他的结论是,组织智商与组织绩效之间呈强正相关性。Liebowitz(2000)综合前人的研究,从知识管理、组织学习和组织记忆的多重角度对组织智力进行了诠释,他以Chrysler等公司为案例进行了组织智力分析,提出了构建组织智力的具体建议,如设立首席知识官、充分利用局域网等。此外,Hansen也对组织智力做为管理工具的使用提出了自己的看法。他认为,利用组织智力概念可以建立起一套类似与六西格玛一样的组织检测管理办法,可以帮助组织建立引领趋势的领先指标,且对知识密集型和环境动态性较强的产业尤为适用[3]。在中国,张炼钢等(2005)提出,组织智力建设的核心之一就是隐性知识显性化[4]。何立和凌文栓(2009)则进一步认为,应当将组织学习、组织记忆、知识管理、信息技术变量做为中间变量来研究组织智力的发展过程和形成机制[5]。

此外,各权威研究机构也对组织智力问题做了相关研究。具有代表性的是,20世纪90年代中期,Stanford大学对164家高技术公司的组织智力问题进行了研究,他们发现,公司所处环境的动态性越强,对公司的组织智力要求越高,其得出的结论与Mendelson相似,即在收益率、成长性和股东价值方面,组织智商得分较高的公司明显比得分较低的公司做得更好,公司成长性和利润率与组织智商的相关性很强。Stanford大学分析认为,这其中的原因是,这些组织智商得分较高的公司能一贯的做出更优的决策。2003年,Synesis公司发布了组织智力研究成果。Synesis公司利用1989-2001年长期跟踪调查数据做出回归分析,得出组织智商与组织成长之间的显著性水平为1%,R2为0.67。在研究报告中,Synesis公司的研究团队指出,组织智商是对组织内信息传递、决策制定和执行能力的一种度量方法,其内在要素有5个:有效的决策制定(EDA),外部信息意识(EIA),内部知识传递(IKD),组织焦点(OF)和不断的创新(CI)。其中,处于核心地位的是IKD。

近几年,组织智力研究表现出更加丰富的研究内容和趋势:(1)将组织智力研究的组织范围扩大到非工商业组织,如农业组织(Mooghali&Azizi,2008);(2)将知识管理、组织认知能力、环境等因素与组织战略、市场全球化相结合的整合视角研究(Kiel,2010);(3)比较组织智力研究(Stoffels、Suzuki&Hirano,2006)。其中值得注意的是,Ziegler和Slayton(2002)认为,组织智商能够被系统的改进,这与个人智商相比有着明显的不同。Ziegler因此提出了组织智商的五维度改进办法:(1)外部信息意识,即组织从运行环境中快速提取和捕获关键信息;(2)组织内部知识传播,即将正确的信息提供给正确的人;(3)有效的决策结构,即保证决策在适当的层级作出,尤其当决策质量受到个体拥有的隐性的、特殊的专门知识显著影响时更是如此;(4)组织活动聚焦,即组织必须将活动范围限制在其核心能力之内;(5)信息时代的业务网络,即企业绩效依赖于其业务网络的结构[6]。March(2002)也基于组织学习理论研究了组织智力问题,他认为,组织智力及其产出很难进行实证检验,并指出,在适应环境时组织会产生知识,而知识的产生会碰到很多困难,如不稳定性、不一致性及偏好的内生性等[7]。

在笔者检索和分析2006年以前国外有关组织智力的研究成果时,发现绝大多数研究成果存在3个缺陷:一是已有的研究成果均未能对组织智力研究中的心理学基础给予足够的重视;二是尚未有学者系统的比较认知能力视角和情境论视角下的组织智力的不同;三是对组织智力的构成基础和影响因素的分析仍然局限在知识和知识管理的范围内。但是,通过对2006年以后有关组织智力的最新研究成果的梳理和分析,本文发现,组织智力的研究已开始逐步摆脱前期受到的传统智力观的影响,其趋势是将组织智力研究真正提升到了组织层面,将组织智力管理视为一种管理工具,并开始探索组织智力在不同环境下的特性问题。Stoffels等人的研究结论可以说明这一问题:组织智力可以做为解释美国和日本企业差异的方法;美国和日本企业的决策前信息处理方式和速度不同;而他们都采用各自的方式将组织智力管理做为提高组织绩效管理能力的工具[8]。

从上述对研究脉络的梳理中,我们可以清楚地看出,组织智力和组织适应性的整体思路有共性,即都是在思考这样一个问题:组织应如何利用知识资源,细化分工,完善组织结构,使组织在面对快速变动的复杂性环境时,有效地做出快速反应和决策,从而提高组织绩效,提升组织竞争力。但是,本文在研究过程中发现,组织智力研究是基于心理学背景而产生、并经由一些交叉学科和社会学科的影响而发展起来的。因此,在现代心理学的智力研究开始从认知能力视角向情境论视角转变时,研究者理论视野也得到了前所未有的拓宽。然而,大多数组织智力的研究者仍然没有能清楚地看到这一研究基础上所发生的变化,仅仅是在潜移默化中接受了新智力观,这是研究中一种遗憾,也是学术上的一个缺陷,亟待学术界进行相关的研究。

(二)组织智力的研究争议

由于组织智力的研究时间较短和研究基础的变化,学术研究中不可避免会出现争议。本文将研究中出现的两个主要争议归纳如下:一是智力在组织层面上是否存在?有的学者仅仅将组织智力视为一种隐喻(Morgan,1986;Garud和Kotha,1994);相反,有的学者将组织定位在一种“能够思想的智力实体”(Sandelands和Stablein,1987);有的学者则是进一步明确提出,组织应该存在某些特定形式的集体思想,并能像个体一样对信息进行加工和学习;组织具备收集数据、解释数据以及学习等这些与个体智力相类似的功能(Daft&Weick,1984)。二是研究中使用“智力”一词所标的的对象是否相同?在一部分学者看来,组织智力概念描述的仍然是个体智力,或者说二者的内涵与外延是相同的(March和Olsen,1986;Quinn,1992;Pinchot 和 Pinchot,1993;Glynn,1996);但也有一些学者跳出了对“智力”的简单理解,将组织智力视为包括高技术手段在内的信息处理系统的结果或产品(Huber,1990;Leidner和Elam,1995)。目前,尚未有中国的研究者对组织智力研究中的争议进行过深入探讨和研究,也没有相关的学术论文可以借鉴,只有个别学者曾提出过一些自己的认识。如张鹏程就曾提出,造成认识分歧的原因,主要是因为智力本来就是个人层面的概念,将它应用在集体层面上有可能发生“人格化的谬误”(Anthropomorphic Fallacy)[9],但遗憾的是,张鹏程并未能就这个问题继续进行分析和研究。

在文献梳理和研究中,本文注意到,曾经有组织智力的研究者指出,心理学的智力研究应成为组织智力研究的基础(Glynn,1996;Yolles,2005)。因此,本文首先以学术界最常见的定义为起点,将组织智力和个体智力做出初步的比对。管理学者一般认为,组织智力是组织创造知识并利用知识适应环境的能力。心理学学者则一般将智力定位在个体之上,认为智力是个体拥有的处理信息的能力,并利用这种能力来解决问题、达成目标从而适应环境(Glynn,1996)。因此,本文认为,组织智力的研究并非凭空产生,在组织层面研究组织智力问题是管理学对心理学智力研究的一种拓展。同时,本文也注意到学术界尚未探讨的一些问题:一是整个组织智力研究过程经历了心理学、交叉边缘学科及社会学、管理学等学科的发展,在概念上经历了智力→机器智力→企业智力→组织智力的演变;二是在组织智力研究的发展过程中,心理学经历了从认知能力视角下的传统智力观向情境论视角下现代智力观的转变;三是在现代心理学背景下,组织智力和最新心理学研究成果具有很多相似之处,组织智力表现出一种综合智力(Multiple Intelligence)或多元智力(Composite Intelligence)的特征。基于上述分析,本文认为,传统组织智力理论在研究前提这一问题上完全照搬了认知能力心理学的智力研究成果,这是造成“人格化谬误”判断的根本原因,这也使得组织智力研究无法跳出知识管理的研究思路,进而无法形成统一规范、自成一体的组织智力研究框架,以至于在组织智力的理论拓展和应用研究上受到阻碍。因此,如果研究者能够关注心理学在智力研究上的新进展,对研究的假设做出必要的调整,则可以帮助组织智力研究者拓展和丰富其研究思路,这也是本文的创新之处和写作目的所在。

二、传统心理学智力研究与组织智力研究假设

(一)传统的智力研究

智力在学术研究中的雏形出现在达尔文进化论中,其中提出的两个最基本命题是:一是各物种的智力是有差异的;二是这种差异是可以遗传的,父母间的差异会遗传给下一代人。在传统智力理论研究中,遗传因素和生物学基础普遍受到研究者的重视,美国现今最流行的五大智力理论中有三个理论明确指出遗传因素的作用[10]。一般认为,智力研究属于心理学领域,研究中的侧重点是个体的认知能力。智力被视为个体才具有的特性,由一系列基本认识过程组成,其中包括感知、理解、学习、编码、记忆和推理(Terman,1916;Spearman,1927)。智力测验局限于数量、语言、逻辑等几种认知能力[11]。智力的一般定义是,描述从经验中学习并有效适应环境的能力(Neisser等,1996)。

从这些研究成果上看,“智力”似乎是比较明确的一个概念,但事实并不如此。实际上,无论是针对“智力”的心理学研究,还是大众人群对“智力”概念的理解,至今都未能形成一个统一和明确的共识。例如,学术界在“智力”的定义上仍然没有统一的结论;再如,张厚粲等对公众智力观的调查研究显示,青年人较中老年人更加注重想象力特征、高智力者的适应性特征;教育程度较高的受调查者比较低教育程度者更注重想象力特征;中老年人则比年轻人看重记忆力特征,强调智力的好奇心和求知欲特征;公众的智力观念中对高智力儿童和成年人有不同的智力模式和智力活动要求,重要性次序也有所不同;此外,社会性别角色及社会地位的不同,对高智力特征重要性的评定也存在一定的差异[12]。

尽管没有严格的定义,本文仍在心理学研究中发现了一些有助于组织智力研究的基础性内容。1927年,Spearman将认知能力定义为现代心理测量学中的“一般智力”,即g因素。在传统智力研究中,g因素被认为是一个人能力的决定性因素 (Brand,1996;Jensen,1998;Ree 和 Earles,1993;Schmidt&Hunter,1998)。1941 年,Cattel做出了这样的假设:智力由两种类型的认知能力组成,即可变智力(Fluid Intelligence)和固化智力(Crystallized Intelligence)。Horn发展了 Cattel的学说,形成了现代心理学的Cattell-Horn Theory of Fluid and Crystallized Intelligence,即 Gf-Gc理论(Cattell,1941,1950;1971;Horn,1965;Horn &Cattell,1966a,1966b)。可变智力包括归纳推理、空间定位等能力,它可以通过短期训练或不断的使用得到提高,因此,可变智力的训练会在短期内影响一个人的智力测试分数。而固化智力几乎完全取决于一个人受到的教育,当人成年之后,固化智力几乎一生都不会有太大的变化。根据心理学的长期跟踪调查所得到的数据,这一点已经得到了证实。如图1所示,文字能力在一个人的生命周期内几乎不变,甚至在60-67岁年龄段还会有所提高;相反,一个人的空间定位能力在其20岁左右就达到顶峰,以后则随着年龄的增长而呈现逐年递减,表现在图中则是一条斜率为负的右下倾斜曲线。

图1 固化智力和可变智力的变化

传统智力研究中有这样两个结论,一是人的智力完全由遗传因素决定;二是智力终身不变。如果我们假设这两个结论是正确的,那么,组织中的人力资源管理任务就会变得非常简单易行。而固化智力和可变智力的研究则表明,心理学智力研究在很早以前就开始认识到,人的智力并非完全由遗传因素决定,智力并非终身不变。事实上,从发展心理学的理论来看,个体的智力会在人的一生中受到多重因素的影响,存在比较大的可变性和弹性。正因如此,本文认为,组织智力研究不能仅仅关注一个组织的初始智力水平和知识水平,还需要我们关注组织智力中的弹性来源和影响因素。

(二)相关的研究假设

如果我们更深入地分析可变智力和固化智力,可以发现,可变智力的侧重点是,当人们面对一种以前并不了解的新事物、新问题时,所表现出的能力水平。可变智力是一个人快速思考和行动的能力,人们利用它来处理遇到的新问题,并形成短期记忆,可变智力的变化相对独立于固化智力。固化智力则是完全不同的概念,它与人受过的教育和知识的历史积累密切相关,其形成基础是人们在过去所学习过的知识,包括以往积累的信息、使用过的语言或其他已掌握的技能。因为知识、语言、技能需要比较长时间的量的积累才能产生质的提高,因此,固化智力在一个比较长的时期内都不容易发生变化,这也是学者们称这种能力为“固化”智力的原因。个性因素、教育和文化背景会对一个人的固化智力产生影响,而这些因素与可变智力几乎没有任何直接的关联(表1)。如上的分析可以得出以下结论:(1)智力是多种能力的综合产物;(2)智力的多种组成成分在不同主体上表现出不同的特质,从而使智力主体在不同的情况下表现出不同的智力水平。

将这样的经典心理学智力研究引入组织智力研究,可以得出本文研究假设的第一部分:

假设Ⅰ:从智力与组织智力的定义导出,组织在环境中生存,需要利用已有的知识处理各种各样的信息,组织利用这种处理信息并解决问题的能力就是组织智力。

假设Ⅱ:组织中的成员具备处理信息的认知能力,组织成员的认知能力构成了组织认知能力的基础,并且组织认知能力会在不同情况下发生变动。

三、情境观视角下的智力研究与组织智力研究假设

(一)认知能力视角下智力研究的缺陷

和传统智力观相匹配的是,传统智力研究的实证研究方法基本都是采用心理测量学手段,重点关注的是个体的认知能力和遗传因素。从这种认知能力视角从发,Binet和Simons(1905)、Raven(1938)、Wechsler(1945)、Terman(1916,1937,1960,1972,1985)、Roid 和 Barram(2004)先后研究编制了智力测试的量表,测试的内容包括文字、数学、空间、记忆和推理能力,其测试结果常被做为判断一个人能力的依据,其测试分数被称为智商,用于描述被测试者智力的商数。从广义上说,智商测试实际上就是认知能力测试,在传统智力研究中,智力与认知能力等价。认知能力测试项目与智力测试项目存在多对多的对应关系,然后根据不同的换算原则得到现在最为常用的SBIS-Ⅴ、WAIS-Ⅲ、WJ-Ⅲ等几种测试量表。上文所述的Gf-Gc理论也同样属于认知能力研究范畴,g因素(General Intelligence)由此也被称为一般认知能力(General Cognitive Ability)。

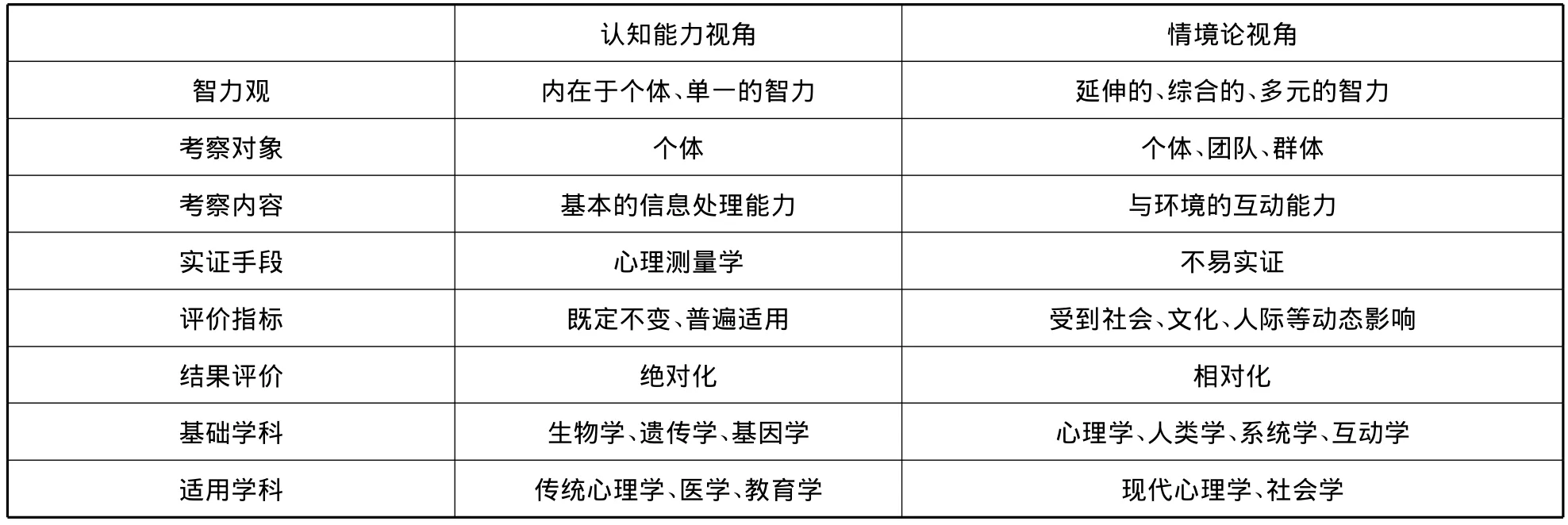

表1 可变智力与固化智力比较

在“组织认知能力”研究中,有研究者提出,与企业知识密切相关的认知行为取决于企业的知识积累,并且决定着企业竞争能力(易法敏等,2005);组织认知能力对知识增长有推动作用(彭正龙等,2009)等观点。本文认为,“组织认知能力”是从组织层面进行的、在研究对象上扩大了的“个体智力”研究。由于认知能力视角的智力研究比较容易采用实证的研究方法进行个体智力研究,所以很多学者借鉴这一手段意图证明智力水平高低对组织掌握知识能力、组织绩效的重要性。但研究者往往忽视了一点,这就是,既然认知能力即“g因素”中含有变动的成分,那么,我们在组织层面上进行的测试能否体现出这种变动性?进一步的问题是,这种变动性对组织成员和相关的能力、绩效的影响性是怎样的?因此,传统的认知能力视角下的智力研究不可避免地暴露出了以下问题。

(1)只能说明智力水平与能力、绩效相关,但无法表明其权重,故缺乏解释力度。有学者曾度量过个体智力(笔者认为是认知能力)究竟能够在多大程度上解释绩效水平,结果发现,在不同情况下,g因素只能解释20% ~25%的绩效与之相关,而剩余的75%~80%无法用g因素测度来解释(Gottfredson,1986;Hunter,1986;Jensen,1998);

(2)直接将智力水平与其他因素进行单一检验时效果不佳。研究表明,人的5项认知能力(加工速度、工作记忆、心算、空间表象、记忆再认)的发展均是在16~19岁组达到高峰,20岁后随增龄而逐渐下降(李德明等,2004);

(3)很显然,将以上这类检验扩展到团队、组织等更大范围时,如人力资源管理等领域时,研究结果的说服力和解释程度较低。于是,研究中总是要加入其他变量,这些变量通常包括动机、努力程度和性格等(O'Reilly&Chatman,1994;Wright等,1995)。

总之,如果以传统智力研究理论为基础,对人的成功、进步、产生绩效的能力进行评定,是非常缺乏可研究性和解释力的。由于早期的智力测量学家在编制测验时没有系统的智力理论的指导,他们往往醉心于测验技术的改进,以致忽视了究竟什么是智力以及IQ分数究竟在多大程度上能代表智力等重大理论问题方面的研究进展[13]。因此,现代心理学研究就比较关注类似本文所提出的智力发展过程中的影响因素和变动性。蔡笑岳(2009)就认为,心理学实证主义的科学观首先遭受了波普证伪主义哲学的反对,而心理的文化决定论愈来愈受到重视,并成为心理学发展的一个强有力的趋势。这种趋势强调心理学应该把“以人为本”做为研究原则,更加关注社会文化背景和实际的社会生活[14]。

因此,本文认为,认知能力视角的智力研究,其假设过于苛刻(表2),只能在简化的情境下对个体实施研究。有鉴于此,我们应把社会和文化环境因素考虑进去,将情境对智力的影响引入到智力的研究中。

表2 智力研究的两类视角比较

由于传统智力理论对智力本质的误解造成了测验系统误差的出现,[15]因此,心理学界对智力的研究和测度做出了新的审视,并形成了新的智力观念。智力测验的发展,已经从先前注重的自然科学技术探索智力的内部结构,逐渐转向注重智力发展的情境因素。[16]然而,由于组织智力研究一直以来都在借鉴的传统智力研究内容,在心理学智力研究发展的同时并没能及时对组织智力研究做出新的审视,因此,笔者认为学术界有必要从新的视角探索组织智力的研究思路,在现代情境智力观的基础上将组织智力研究加以拓展和丰富。

(二)情境论视角的智力观发展

1983年,Gardner在其代表性著作《智力结构》(Frames of Mind)中初步提出了多元智力理论。在多元智力理论发展初期,智力框架内存在相对独立的7种智力:即言语-语言智力、音乐-节奏智力、逻辑-数理智力、视觉-空间智力、身体-动觉智力、自知 -自省智力和交往 -交流智力。1998年,Gardner在多元智力中增加了第8种智力,即自然智力,指的是人们认识世界和适应世界的能力,这显然是多元智力理论的一个进步。然而,多元智力理论从提出至今仍不具备一个比较清晰的研究思路,也不太具备能够有效拓展和应用的基础。但是,这种多元智力理论的发展表明,心理学界已经不再满足一种恒定不变的智力决定论,逐步开始对影响智力形成和发展的情境系统做出了新的探索。

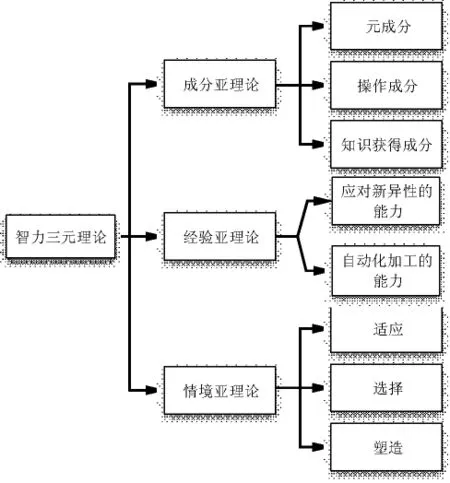

1985年,鉴于智力定义的不完整、智力测试的局限性和智力研究发展的滞涩,Sternberg提出了智力研究的三元理论基础,包括情境亚理论、成分亚理论和经验亚理论(图2)。总体上说,三元理论比较强调智力对信息的接收、处理和反应。其中的情境亚理论最具借鉴意义,它强调了智力主体的能动,认为智力是主体根据自身目的来适应和塑造环境的心理活动。情境亚理论并没有像传统智力理论那样只关注智力主体的内部系统,而是把智力的内部系统决定论发展为内部系统、交换过程、外部系统3个方面。本文认为,从情境亚理论对智力理论的推进出发,再和Gf-Gc理论相联系,组织智力研究中应该认识到这样一些问题:(1)从组织成立之初,组织成员的智力和知识部分程度上决定着组织的基础智力水平;(2)当组织开始接受信息时,组织开始与外界环境产生互动,组织的现有知识和智力水平不能保证组织能够良好的处理信息并解决问题;(3)因此,组织需要分析信息并产生新知识,提高组织智力水平,以适应组织外部环境的变化。

当前,心理学智力研究在多元理论和三元理论的基础上建立了情境智力视角。从这一视角出发,心理学者已经认可,在人一生的发展过程中,智力会受到其他人和所在组织以及情境的动态影响(Weiner,2003)。实际上,当社会、文化以及人际的互动发生变化时,人是无法做到不受干扰的独立认知和思考的(Wertsch,1991)。用“南橘北枳”的中国典故,可以说明,一定情境下既定的智力,与在另一种情境下的表现相比会大相径庭,而这也正是传统认知能力视角智力观所做出的判断和分析失效的缘故。因此,本文认为,智力应该被视为具有社会性质,尤其对于管理学范畴的研究来说,应强调智力所处的文化和社会情境,应强调在情境视角下研究组织的智力及其相关问题。

图2 三元智力理论架构

如果我们强调组织的解决问题和环境适应能力,将智力视为具有社会、情境的性质,那么,智力不仅是人格的认知基础,而且与具体的任务或情境有关,从而具有多维性。强调组织解决问题的能力,表明了智力和知识的储备与组织接收信息后能否进行恰当处理是相关的;强调社会、情境性质,也就是表明,对组织智力的研究不能忽视个体在与他人互动中的调整行为及社会情境背景内容,进一步说,这也就是强调个体与团队、组织间存在相互影响的关系。值得注意的是,当涉及“社会”性质,这里的“他人”可以是个体,也可以是群体,且不需要直接发生接触。将这样的观点纳入到管理学的智力资本研究、组织智力研究中思考,能够帮助研究者确定:智力及其资本基础不仅有个体层面上的内容,也同样存在于组织层面上;同时,这也表明智力及其资本基础不仅可以是有形资产,而且可以是无形资产。

(三)情境观对组织智力研究的适用性及研究假设

P.Senge在《第五项修炼》中提出,一个工作很投入的管理团队,每个成员的智商都在120以上,为什么他们的集体智商却只有63?团队学习的修炼所针对的就是这个奇怪的悖论[17]。从心理学视角来看,阿尔布里奇法则(Albrecht'law)表明:众多聪明的人聚集在一个组织中,反而往往产生集体愚钝(Collective Stupidity)。

无论对组织还是对个人而言,知识、信息的重要性都是不言而喻的。组织如果能在激烈的竞争中保持高度智慧和竞争力,那么,其知识管理的能力就必然成为组织提高绩效水平的重要资源。在前人的众多研究中,这一结论已经得到了充分的肯定和验证。然而,由于学术界对知识管理这一概念的限定比较宽松,研究的方向性、服务性定义不清,使得知识管理的范畴显得相当空泛,以致组织知识管理能力的研究和实践陷入到了“似乎什么都属于知识管理,什么又都不属于知识管理”的僵局之中。

Malhotra(1998)认为,当企业面对日益增长的非连续性的环境变化时,知识管理是针对组织的适应性、组织的生存和组织的能力等重要方面的一种迎合性措施。本文认为,固执不变的去看待组织成员的智力、知识,是导致知识管理只能成为一种迎合性措施的根本原因,而组织在应对复杂的、快速变动环境时,需要的是一种更为积极主动的知识管理机制。从本质上来说,知识管理嵌含在组织的发展进程中。组织在发展过程中,应不断尝试将处理数据、信息的技术能力和人的发明、创造能力进行有机的结合。因此,研究者需要在组织知识管理和知识运用能力的研究上做出新探索、新拓展,举例说,需要考虑诸如个体知识的丰富能在多大程度上带来组织知识的丰富等一系列问题。

如果我们根据传统心理学研究得出的“当人类或动物成年之后,其智力水平不会发生明显变化”的结论,那么,从这样的结论出发,我们将无法解释人的经济行为为什么常常会被心理和情绪所影响。这说明,仅以认知能力为基础去研究个体的经济行为是不成功的。此外,智力在组织中是否具有遗传因素?以传统心理学的认知能力视角来看待这个问题,做出的解释必然是,由于遗传性因素的存在带来了组织认知能力的差异,这种差异会导致组织之间存在信息处理能力的差异和决策的有效性。如果这样的结论是有效的话,那么,现代管理学对组织学习、知识管理等内容的研究也就没有进行下去的必要了。然而,我们若以社会的、情境的智力观来看待这一问题,既然社会群体间的差异与认知能力相联系,而认知能力的不同又与情境因素相联系,那么,我们则可以认为,个体和群体的差异不完全是由于任何固有的、遗传上的差异造成的,个体和群体所处的社会情境中的内容差异才是形成差异的最主要原因。本文认为,这样的观点可以解释,为什么在不同情境下人的经济行为会表现出很大的差异;也可以解释,为什么一个精英聚集的组织在应对环境变化时会表现出整体上的“愚钝”。

本文进一步分析认为,对于一个组织来说,在与其他组织、环境互动以及组织内部要素之间互动时,特别是当一个组织拥有比较固定的组织规则、组织文化框架时,该组织对一些新变化、新动向和新发展常常会视而不见。即使组织对这些新事物有所意识,也往往会用现成的、既定的方案去解释和处理。因此,“组织愚钝”不可避免。反之,如果我们借鉴社会学和心理学的理论,从社会情境的角度去看待这个问题,可以发现,社会群体之间的差异及互动会产生摩擦从而带来消耗,消耗会带来交易成本的增加。为了抵消或避免这类成本的增加,新思路、新办法、新规则由此产生。需要进一步强调的是,这种带有创新性质的活动中会存在社会成本和私人成本间的差异,并且这种差异会导致某个群体甚至多个群体在竞争中产生分化,优胜劣汰不可避免。我们可以把这一观点用更通俗的语言解释如下:在一个组织成立之初,组织成员整体的智力水平和知识水平的差异,是决定组织竞争力高低的重要因素。由于环境处于快速变动之中,如果组织的知识水平及相对应的智力水平不能同步提高,那么相比于环境的变化,组织的竞争力就不再能满足市场需要,组织将因此而被淘汰。反之,智力水平原本相对较差的组织在这样的环境下若能不断创新性的产生新知识,从而有效地促进组织智力的提高,则能使得该组织在竞争中继续得以生存。

本文认为,现代心理学的智力观重视的不仅是智力本身,而且更为重视智力的评价与内容及其所处的情境,研究者必须首先考虑环境的特性,然后才是智力的评价与标准的审视。由于组织智力研究具有丰富的心理学研究背景,在情境论视角的智力观被管理学研究所借鉴的同时,我们需要跳出知识仅仅是指令系统的束缚,需要将情境视角的智力和知识纳入研究范围内,并将个体和组织的智力在不同情境下视为变动的、而不是一成不变的动态因素;同时,组织的内外部环境,亦应被视为能够影响组织智力变化的情境因素。

以情境的观点来看待智力,本文认为:(1)在不同场合、不同情境下,给定的个体的智力并非是完全不变的;(2)复杂思考、有效适应环境和从经验中学习的能力各有不同,个体甚至群体之间的差异会非常大;(3)在不同的情境下,个体和群体间的差异,他们的智力评价需要通过不同的标准来加以判别。

由此而做出的组织智力研究假设是:

假设Ⅲ:现实中的信息是不完全的、不确定的和复杂的,即在有限理性条件下,组织不仅是信息接收者和信息处理者,更需要解释和诊断对信息的处理是否正确。

假设Ⅳ:在处理、解释和诊断信息的过程中,组织内成员的知识、认知能力会相互影响;而组织决策实施后,环境会与组织认知能力发生互动。

假设Ⅴ:根据情境论智力观,以上两个条件无限循环,强适应性的组织能不断产生新知识,从而促使组织不断调整自身行为以适应环境的变化。

四、企业有形资产与组织智力研究假设

(一)机器智力研究

在经济增长理论的发展过程中,研究者曾将机器做为资本组成的一部分进行过作用评估。国外学者在不同时期对机器智力和企业智力都进行过一定的探索,但笔者尚未检索到国内关于这两方面的经济学和管理学的相关学术成果。

在外生性经济增长模型中,资本要素对经济增长的贡献是非常显著的。外生性经济增长模型将技术的发展做为外生变量加以处理,技术进步对经济的发展起到重要作用,从而放松了新古典经济增长中的资本和劳动的不可替代条件。也有学者进一步认为,机器在经济发展过程中将越来越多的取代劳动力(Leontief,1982;Samuelson,1988)。资本和劳动之间呈现一种“完全替代”的关系,也成为了内生性经济增长理论的假设条件。在新经济增长理论发展中,学者们引入了人力资本的投入,将技术进步纳入了均衡方程。我们注意到,在新经济增长理论中,无论是Romer的技术进步还是Lucas的人力资本,其本质都离不开知识积累,都突出强调智力投资和知识的外溢效应。但是,本文认为,在经济发展过程中,一部分劳动力一定会被机器或者说技术所取代,然而这种“取代”并不意味着是“完全替代”。同时,在企业管理的研究和实践中,我们更不可能将机器和员工完全对立起来。因此,本文认为,我们应该注意到技术、知识和智力在经济增长中的作用具有不可分割性。

1956年,McCarthy在达特茅斯会议上首次提出人工智能(Artificial Intelligence)概念。Fu(1970)做为智能控制理论的奠基者提出了机器智能(Machine Intelligence)概念,用来描述能在生产管理过程中替代人类完成某些工作的设备。Zadeh(1994)提出用机器智力(Machine Intelligence Quotient,MIQ)对智能设备的智力水平进行评估。他认为,通过生物学、生态学、计算机科学、哲学等手段,机器智能提高了人类的智力水平,增强了人类解决问题的能力。Solow(1987)曾就人工智能设备的增加是否可以促使组织更高效的处理信息、能否提高组织绩效的问题进行了研究,他的结论是,这两者的相关性不强。Williamson(2003)和Rivard(2004)认为,IT设备对组织绩效和组织战略带来的影响是不确定的。

其实,早在1950年,Turing在《Computing Machinery and Intelligence》一文中就对机器智力问题进行过研究,而围绕这一研究展开的争论一直延续至今。但是,这些学术争论给本文带来很多有益的启示。为判断机器到底是否真的具有智力,Turing提出了“Imitation Game”概念,即仿真游戏。仿真游戏的主要参与者就是计算机和两个人类参与者,计算机和人类参与者分别处于两个房间,由计算机对人类参与者进行提问,最终判断参与者的性别、职业等相关信息。Turing由此提出一个标准(Turing Test),该标准认为,在人与机器的电子化交流过程中,如果我们不能有效的区分人和计算机,那么,我们应认为这台机器是有智力的。然而,有学者提出,机器所表现出的能力只能说明它部分的“有智力”,因此,Turing提出的判断标准是不完善的(Searle,1980;Block,1981)。从这两位学者开始,学术争论所围绕的焦点一直是如何衡量机器智力的标准问题,而不是机器是否具有智力的问题。换句话说,学者们已经承认,机器确实具有一定的智力,亦即机器在特定事件和环境下是具有一定“智力”的,但是,机器不具备达到人类所具有的智力水平,不能保证机器在时时事事上都表现出具有智力。Dowe认为,应当扩展Turing标准,用一个中介量来确保能概括性反映机器智力的主要方面[18]。而French则有远见地提出,对于机器智力的研究应更多地关注“人”的问题,而不是过多的针对机器;应更多的考虑如何通过人的知识创造进而建立起更为细致的模型[19]。

本文认为,组织引入新的技术通常会给组织带来信息处理能力上的提高,但由于管理行为并不同于生产行为,因此,不能断定新技术的引入就必然能提高管理的效率和效果。本文同时认为,由于机器在信息处理能力上远远高于人类,因此,即使机器只能够协助人完成一些特定的任务,但机器的使用已经直接提高了组织信息处理和分析的整体水平,从而对组织整体智力水平的提高具有正面作用。

(二)企业智力研究

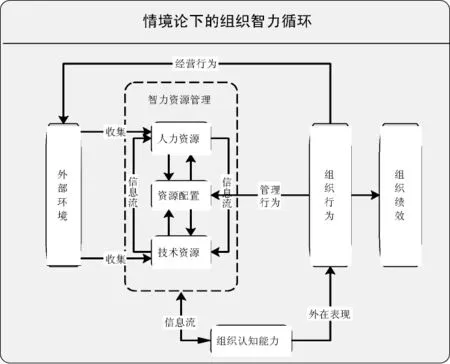

在机器智力理论的基础上发展而来的是企业智力(Bussiness Intelligence)理论,同机器智力理论具有相似性。虽然企业智力的研究对象仍是机器,但企业智力将研究对象的范围扩展到了软件和技术。企业智力理论认为,技术手段会使企业更有效的处理信息以供决策时使用。Greene(1966)提出,企业智力关注那些对企业管理有用的信息,尤其是关注企业现在和未来所处的环境因素。Abukari和Jog(2003)提出,企业智力应该是一种决策支持系统,它能够有效的处理复杂信息并将正确的信息提供给管理者以帮助决策,从而使企业的竞争力得以提高。企业智力,更像是一个为企业提供工商业资料的数据库,所以要侧重考虑开发出一个能支持一体化运作和决策的应用软件(Moss和Atre,2003)。本文认为,与机器智力理论相比较,企业智力理论在研究的视野上有所拓展,这种拓展表现为:从机器智力只注意组织内部、只关注设备的作用,转到兼顾组织外部环境因素来考虑企业的整体智力水平。但这一理论也有其缺陷,即企业智力仍没有更多的关注的“人”的能动因素,仍停留在希望通过设备和技术的进步,来达到提高组织处理复杂信息能力的水平上(图3)。与机器智力不同的是,企业智力包含了组织的管理能力、流程、信息的反馈和决策的制定。但是,由于企业智力的定位仍然是一种数据处理、工具集成和应用程序的角色,因此,准确地说,所谓企业智力的完整表述应当是企业智力技术(BI Technologies)。企业智力技术在管理中的作用,就是帮助企业评估过去的绩效,完善现在的行为,从而促使组织不断的向企业战略目标靠近。

图3 企业智力的一般组成内容

将机器智力和企业智力的理论相比较(表3),机器智力主要是考察以反馈理论为基础的技术设备的作用和效果,而不是一般的设备;企业智力的研究对象虽然仍是设备,但研究范围从硬件扩充到了软硬件。这两种理论前后衔接,从关注技术是否能提高企业能力的低级阶段,上升到了关注人工智能的使用是否能促进企业管理能力和环境应变能力得到提高的新阶段。

表3 机器智力与企业智力的比较

(三)相关研究假设

本文认为,从机器智力研究开始,管理学关于组织的智力研究已不再单纯照搬心理学智力研究结果,而是在人工智能理论的启发下将研究的对象拓展到了“物”,这与心理学对人体或动物的心智研究有了明显区别。因此,本文进一步提出,组织智力研究应当覆盖更为宽泛的范畴,应当站在考虑组织整体智力水平的层面,应当将生物性和机器性的能力都包罗进去,应当包含那些已经了解的和尚未理解的内容。更进一步的说,学术界对管理学范畴中的智力研究应从静态的测量学视角中脱离出来,应当统筹兼顾地考虑人、物、组织的变动及其相互配合关系对组织能力和组织绩效的影响。根据这样的观点,本文提出:

假设Ⅵ:人工智能设备的快速运算和加工能提高组织处理信息的速度,使人工智能设备成为组织智力构成中的一部分。

五、基于研究假设的组织智力循环构造

在认知能力视角下的组织智力研究,一般很重视知识管理,也很注意组织学习和组织记忆,以求通过组织内部成员间知识传递的途径达到提高组织智力的目的(图4)。但这样的研究无法解释以下两个问题:一是个体智力和组织智力究竟是什么关系?二是组织智力管理是否就是知识管理或者智力资本管理?

但是,从本文的6个假设出发,我们可以认为:(1)管理学范畴的智力研究应在承认个体智力和知识是组织智力来源之一的基础上,将组织智力定位在组织层面,这样既借鉴了传统的认知能力研究,又和心理学的智力研究相区别;(2)在管理学研究范畴内,企业资源观和企业能力观是组织智力研究的理论基础,因此,组织中的人力资源、智力资源、知识资源仍是组织关注的重点;(3)在情境论支持下,遗传因素并不能够决定一个组织的智力水平,即一个组织不会“先天”性的在决策机制、环境应对等方面优于其他组织。在组织的成立、发展过程中,组织智力会受到多重因素的影响,并且这些影响因素不是一成不变的,因此,在对组织智力进行探索时,应将环境、战略与组织内部各因素的互动纳入研究;(4)批判的借鉴前人对组织智力的研究成果,不单纯将“人”的智力等同于“组织”的智力,将人工智能即“物”的智力做为一个变量,关注智能技术引进对组织智力的正负两方面影响,关注组织内部因素与智能技术的匹配性。基于如上4个判断,本文做出了组织智力的两个定位:

首先,组织智力并不仅仅是个体智力的简单集合,而是一种同时带有自然属性和社会属性的产品和结果。从个体智力→机器智力→企业智力→传统组织智力→情境组织智力,这一系列概念应建立在组织行为的基础之上。一个组织构建自己的智力体系的目的,是为了使组织擅于从经验中学习、快速分析信息、有效率和有效果的决策、灵活应对环境复杂变动,从而最终达到组织的经营管理目标。既然组织的基本单位是单个的人,那么,组织智力的重要来源之一必然是组织成员。但是,在情境理论支持下,组织不仅可以从组织成员,也可以从组织所拥有的其他资源中获得智力。进一步讲,组织内的人、物,以及组织内外部环境之间的互动,也将成为组织智力的来源渠道,因此,组织智力中包含自然和社会双重属性。

图4 认知能力智力观的组织智力研究思路

其次,组织智力是组织在计划、组织、领导、控制等各个环节中所表现出的能力,更倾向于是一种“过程能力”(表4)。

情境论支持下的组织智力构成,不同于认知能力视角下的智力研究。在情境论支持下的视角中,物和环境都可以成为组织智力变动的一个影响因素,组织在与环境互动中会产生新的知识,从而使组织智力提高或降低。因此,组织成员的智力和其他相关智力资源的融合构成了组织认知能力的基本内容,并在组织的一系列行为中得到反映。反之,可以将组织成员的认知能力、组织认知能力和组织其他资源相融合的程度做为标准,借助这样的标准,我们可以用来解释组织行为,并分析和检验组织在经营管理中配置组织资源的能力,分析和检验组织在其经营管理行为中所表现出来的组织智力水平。本文认为,高智力的组织更擅于将组织中的知识和技能进行充分整合,从而更有效率的使用组织的各类资源,并最终有效的达成组织绩效目标。在组织成员、组织内部资源和组织外部环境的影响下,组织不应表现出一成不变的智力,组织智力的高低会在组织整个管理过程之中不断的得以表现,因此是一种“过程智力”。

综上所述,本文在情境论视角的支持下将组织智力研究定位在组织层面上,并指出组织智力会受到组织成员、物、环境及其互动的影响。但是,由于组织智力的多样性是不容易被分门别类的,因此,我们需要构建一个组织智力管理系统。这个系统在设计上不仅要充分考虑到能利用知识管理的事后反馈功能,而且要更多的考虑到在环境发生变动时,组织能否通过该系统的作用,促使组织快速分析信息和创造新知识、并迅速的在组织行为上得到反映。同时,构建组织智力管理系统时,还需要有针对性的对组织人力资源和技术资源之间的配置问题做出分析,以便保证组织在变动的环境中体现出较高的智力水准,促使组织能迅速做出恰当的决策,进而加大组织能持续提高经营绩效的概率(图5)。

在组织智力管理系统中,组织在整个组织行为、管理行为、经营行为的过程中达成组织的绩效目标,也在整个过程中表现出组织的智力水平。人力资源、技术资源和信息流是整个智力管理系统的关键变量,他们是组织智力构成的基础,对这些资源的配置是否成功也决定了组织智力能否在环境变动中得到提高。具体地说:(1)信息流是联系各个模块间最具变化性的因子。信息流中既包括了组织原有的知识积累,又包含组织不断从内部和外部环境中提炼出的信息数据。信息在组织各类行为中的流动既是组织知识的分享、扩散的环节,也是组织产生新知识的过程。(2)人力资源和技术资源在整个组织发展中不断和组织内外部环境发生互动。人力资源是分辨环境噪音、数据采集的基础,人力资源不断从技术资源中调用信息,需要依靠技术资源的储备能力;技术资源用于存储信息和知识,是现代管理中进行信息分析的重要工具。这两类资源之间需要紧密配合和灵活配置,他们不仅是组织处理大量复杂信息的资本基础,同时也是组织整体智力的资本基础。(3)如何将信息流、技术资源、人力资源合理配置,是提高组织智力时需要重点考虑的问题。组织不应将各个环节、各类资源的管理问题分割开来,而是需要将组织的知识管理、人力资源管理和资源配置管理问题相互融合。(4)组织在这样的智力循环系统中,不应以某一单纯变量考察组织的能力水平,而是要以组织绩效结果和组织整体行为过程中的表现做为考察组织智力系统水平高低的标准。这是因为,以此为标准,不仅能有效避免组织仅仅考察绩效结果而造成的滞后反馈,而且通过考察组织在行为过程中应对环境变动、快速反应、决策和执行的能力,从中找出短板所在并予以改进,这正是构建组织智力系统的目的所在。

表4 不同智力观影响下的组织智力研究特点比较

图5 情境理论支持下的组织智力研究思路

本文构建的组织智力循环系统给组织智力研究带来的新思路是:(1)组织的知识管理需要摆脱以组织现有知识积累为起点的考察,而转为以情境知识为起点的研究;(2)组织的智力资本并非只有无形资产,能够辅助提高组织智力水平的有形资产也是组织的智力资本;(3)分层次的考察知识在组织内的分布,进而从知识的哲学本质上对组织智力研究中的知识进行分类考察,将是本文后续研究的重点。

六、结语

作为适应性组织研究的前身和深化,组织智力研究具有丰富的心理学智力研究背景。但是,在延续了近百年的传统智力观影响下,组织智力研究被束缚在认知能力、知识是组织智力唯一基础的框架内。现代情境论智力观启迪了智力研究的推进,使得学术界沉寂了几年的组织智力研究开始受到影响并有所发展。因此,本文创新性的在心理学、社会学基础上提出了管理学范畴中的组织智力研究的视野应有所拓展的观点。并且,本文在情境论视角的支持下,提出了更为完整的组织智力研究假设。基于这些假设,本文认为,组织智力具有自然属性和社会属性的双重特性,它是组织管理中的过程能力体现,而非简单的、一成不变的结果或产品。同时,本文构建了人、物、组织、环境互动条件下组织智力循环过程,做为一种学术探索,应能为组织智力研究的推进、开发与利用打下理论基础。

[1]Cantor N,Kihlstrom J F.Social Intelligence and Cognitive Assessments of Personality[J].Advances in Social Cognition.1989,2:1-59.

[2]Halal W E.Organization Intelligence:What Is It,and How Can Managers Use it to Improve Performance?[J].Knowledge Management Review,1998:17-28.

[3]Hansen D.Leveraging Organizational IQ to Improve Management Process [R].SRI Consulting Bussiness Intelligence,2003.

[4]张炼钢,等.组织智商的系统观、经济学解释与发展纾解[J].现代管理科学,2005(1):3-5.

[5]何 立,等.组织智力理论研究述评[J].经济管理,2009(1):180-184.

[6]Ziegler J,Slayton G.How to Build Organizational IQ [J].Harvard Management,2002,August:3-5.

[7]March J G.The Pursuit of Organizational Intelligence[J].Administrative Science Quarterly,2002,47(1):174-178.

[8]Sofflels A,Suzuki K I,Hirano M A.Study on High-IQ Organizations:Comparative Analysis of Japan and US[J].Journal of the Japan Society for Management Information,2006(6):31-52.

[9]张鹏程.内隐知识的递阶拓展:组织智力的一个分析框架[J].科学学研究,2006,24(5):734-741.

[10]蔡 丹,李其维,简评认知神经科学取向的智力观[J].心理学探新,2009(6):23-27.

[11]王 垒,李 林,梁 觉,综合智力:对智力概念的整合[J].心理科学,1999(22):97-100.

[12]张厚粲,吴 正.公众的智力观——北京普通居民对智力看法的调查研究[J].心理科学,1994(17):65-81.

[13]王本法,刘翠莲.从“三元智力”到“成功智力”——斯腾伯格对传统智力理论的两次超越[J].南京师大学报:社会科学版,2004(7):108-111.

[14]杜建彬,蔡笑岳.社会智力研究视角和方法的转变——从社会智力的测量观到人格的社会智力观[J].社会心理科学,2009(2):165-171.

[15]Neisser U,Boodoo G.Intelligence:Knowns and Unknowns[J].American Psychologist,1996,51(2):74-83.

[16]李长虹,蔡笑岳.影响智力测验公正性的情境因素分析[J].广州大学学报:社会科学版,2009(5):65-68.

[17]彼得·圣吉.第五项修炼——学习型组织的艺术与实践[M].北京:中信出版社,2010.

[18]Dowe D L,Hajek A R.A Non-behavioural,Computational Extension to the Turing test[R]//International Conference on Computational Intelligence&Multi-media Applications(ICCIMA'98).Gippsland,Australia,1998.

[19]French R M.Subcognition and the Limits of the Turing test[J].Mind,1990(99):58-66.

[20]Sternberg R.International Handbook of Intelligence[M].New York:Cambrige University Press,2004.