最美的石头会唱歌之《彼得像》——米开朗琪罗雕像启示录(三)

/[山西]陈为人

作 者: 陈为人,作家,学者,著有《唐达成文坛风雨五十年》等。

米开朗琪罗将自己的晚年,完全奉献于为耶稣的门徒彼得建造一座超人类的纪念碑,这其中缘由,恐怕也有着难以言说的心理潜台词。

据罗曼·罗兰披露:米开朗琪罗的晚年与耶稣最喜爱的信徒彼得一样,不止一次因听见鸡鸣而痛哭。

初始接触米开朗琪罗之“闻鸡鸣而怆然涕下”,第一感觉是珍惜时间、珍爱生命,与“闻鸡起舞”有着异曲同工之意。

米开朗琪罗有诗句云:

可怜,/可怜!/我被已逝的生活抛弃……/我有过太多等待……/时光飞逝,/我已垂垂老矣。/我不复能在死者面前忏悔和自省……/哭也徒然,/没什么不幸能与失去的时间相比……

可怜,/可怜!/回顾以往,/我找不出一天曾属于我自己!/扭曲的希望,/虚妄的欲求/——我现在算是认识到了——/把我羁绊。/哭、爱、激情燃烧、悲哀叹息(没有一种致命的情感我不曾体验过),/都远离了真理……

可怜,/可怜!/我不知何去何从;/我害怕……/如果我没有弄错的话(啊,上帝,让我弄错吧),/我看到,主啊,/我看到了永恒的惩罚,/因为我明知有善却去作恶。/我只能希望……

对飞速逝去的时光的恐慌,对“今是而昨非”的悔悟,每逢“鸡鸣天亮”新的一天开始,都会产生时光虚掷老之将至的悲哀。君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

然而细思之,把米开朗琪罗与彼得比照,就让人意识到其中更深一层的涵蕴。

我查阅了《圣经》上彼得“闻鸡鸣而怆然涕下”的典故:

彼得原先是渔夫,是耶稣最初收的六个门徒之一,也是耶稣最喜欢的一个。

最后的晚餐以后,耶稣看出彼得已经有些动摇,知道他可能会有退缩的行为,预先安慰他:“等你悔悟的时候,一定要去坚定你兄弟们的信心。”

耶稣被捉以后,门徒大都逃跑了。彼得不走,远远跟着耶稣,来到大祭司的院子里,想看看事情究竟会怎样。

看门的使女认出了彼得,指着耶稣问彼得:“你不是这个人的门徒吗?”

彼得惊慌失措地摇了摇头说:“我,我不是!”耶稣的事很难说,彼得胆子小,害怕会受牵连。

仆役们生起了炭火,彼得正站着烤火,一个差役转过头问彼得:“你不是他的门徒吗?”说着冲耶稣呶呶嘴。

彼得使劲瞪了他一眼,压低声音说:“你说的什么话,我不是!”

旁边站着大祭司的仆人,就是被彼得砍伤耳朵的马勒的亲戚,盯着彼得又看了看,觉得自己没认错,对彼得说:“我亲眼看见你和他一起在客西马尼园子里!”

彼得真的恼了,忍不住大声吼道:“你们要干什么?我不知道你们究竟在说什么!”

正说话的时候,外面鸡叫了。

耶稣转过身看着彼得,眼神中包含着无限的体谅和期待。彼得想起耶稣对他说过的话:“今天鸡叫之前,你要三次不认我!”

彼得再也控制不住自己的感情,冲出院门,失声痛哭起来。

(韩凌编译:《圣经的智慧》)

身处黑暗之中,面对看不到摸不着的茫茫未知,人类大概天生会产生一种本能的恐惧。当“一唱雄鸡天下白”之后,一切都变得清晰可辨了,回首看自己在恐惧下的诚惶诚恐卑躬屈膝,会油然生出悔恨交加的悲痛之情。

罗曼·罗兰在《三巨人传·米开朗琪罗》中,描绘了米开朗琪罗幼年时所受到的惊吓:

1490年,米开朗琪罗十五岁。宣教士萨伏那洛拉开始以一种全新的观点对《启示录》进行宣讲。他看到这个矮小羸弱的宣道者,全身透着圣灵之气,在讲台上用可怕的腔调猛烈抨击教皇,将上帝血淋淋的宝剑悬挂在意大利的上空,不禁吓得浑身冰凉……佛罗伦萨发抖了。人们在街上乱窜,发疯似的又哭又喊……米开朗琪罗也没能逃脱这种惶恐情绪的感染。

……萨伏那洛拉下令焚烧散布“虚荣和邪说”的书籍、装饰品、艺术品,直到萨伏那洛拉去世,他一直是艺术家中最具异教色彩的一个……两个敌对的世界展开了对米开朗琪罗灵魂的争夺。

1495年,各党派的斗争更趋白热化。米开朗琪罗的哥哥利奥纳多因相信预言而被追究;萨伏那洛拉四面楚歌,最后被宗教裁判所焚死在火刑柱上。

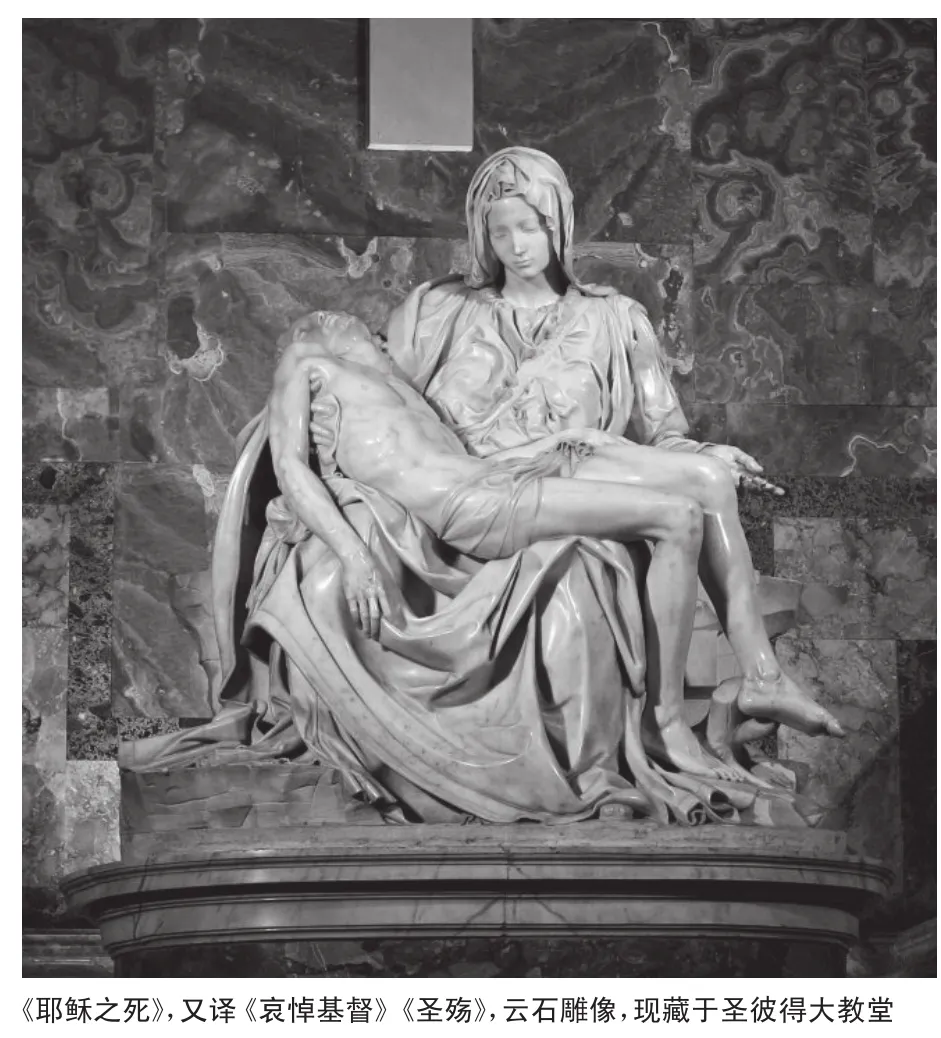

这场幼年时的激烈动荡,把米开朗琪罗吓坏了,他逃离了佛罗伦萨,一直逃到威尼斯。对此后发生的一切,米开朗琪罗噤若寒蝉不置一词,在他的书信中,也没留下这一事件的任何痕迹。只是在此后不久,米开朗琪罗雕刻了《耶稣之死》。

米开朗琪罗雕刻《耶稣之死》也许是别有一番用意的,他是否在向世人宣告:那个热血青年的米开朗琪罗从此死去?

米开朗琪罗不敢对抗人世间政治和宗教的权势,他在书信中总是流露出对自己、对家庭的担忧,唯恐一时冲动,说出反对某个专制行为的大胆言词而惹火烧身。他时时刻刻写信给家人,嘱咐他们多加小心,别多嘴多舌,一有风吹草动就赶快逃。

1512年9月,米开朗琪罗在致弟弟的信中说:“要像流行瘟疫的时候那样,尽早逃命……性命比财产重要……安分守己,切勿树敌,除了上帝,别信任任何人,不要议论任何人的短长,因为事情的结局无法预料……最好独善其身,不要介入任何事端。”

米开朗琪罗的这种恐惧心理敏感得有点神经质,亲人和朋友们都嘲笑他。米开朗琪罗伤心地说:“你们别嘲笑我,一个人不应该嘲笑任何人。因为他比别人更聪明,所以他比别人更有理由恐惧。”

西欧的中世纪是个特别“黑暗的时代”。基督教教会成为当时封建社会的精神支柱,它形成了一套秩序森严的等级制度,把上帝作为绝对权威。一切文学、艺术、哲学,都得循规蹈矩、亦步亦趋地依据基督教的经典《圣经》,不得越雷池一步。否则,宗教法庭就要对他进行制裁,甚至处以残酷的火刑。意大利的文艺复兴刚刚起步冲决这“黎明前的黑暗”,还处于“五更寒”的最严冷的时刻。

Francois de Hollande在他撰写的《绘画语录》中,出于为长者讳为尊者讳,为米开朗琪罗作着辩解:“即使是教皇在谈话时,有时也使他厌恶。虽然他们命令他,他不高兴时也不大会去。”

然而,罗曼·罗兰在《三巨人传·米开朗琪罗》一书中,却如实记录了米开朗琪罗的软弱和恐惧:

他软弱,他总是如履薄冰如临深渊,实在太谨慎了。这个“使所有人,甚至教皇害怕的人”,却害怕所有的人。他在王公贵族面前很软弱,但却比任何人都看不起在王公贵族面前软弱的人,把他们称作“为王公贵族负重的驴”。他多次想躲开教皇,却始终没走,且十分驯服。1518年2月2日,大主教于勒·梅迪西斯猜疑他被加莱人收买,托人送了一封措辞严厉的信给他,米开朗琪罗在回信中却卑躬屈膝地说:“我在世界上除了专心取悦于您之外,再没有别的事务了。”有时,他也反抗,说话态度好似强硬起来,但最后总是他做出让步。一直到死,他都在自我挣扎,却无力做出抗争。他被中世纪宗教审判所的血腥吓坏了。

……他会突然惊慌失措,由于恐惧在意大利乱窜。1494年,他被一种幻象吓得逃出了佛罗伦萨。1529年,佛罗伦萨被围,他受命承担城防重任,而他又逃跑了,一直逃到威尼斯,几乎想逃到法国。稍后,他又觉得这种行为很可耻,决心弥补,便返回到被围的佛罗伦萨,一直坚守到围城结束。佛罗伦萨沦陷以后,许多人被流放,他又吓得魂不附体,竟去巴结那个刚刚处死了他的朋友巴蒂斯塔·戴拉·帕拉的法官瓦洛里。米开朗琪罗在侄儿告知他有人告发他与流亡者私通,他在回信中做着这样的辩白:“我一向留神着不和被判流亡的人谈话,不和他们有任何往来,将来我将更加留意……我不和任何人谈话,尤其是佛罗伦萨人,如果有人在路上向我行礼,在理我不得不友善地和他们招呼,但我竟不理睬。如果我知道谁是流亡的佛罗伦萨人,我简直不回答他……”

更出格的是,米开朗琪罗还因为恐惧,做了忘恩负义的事情:他否认他受到过Strozzi一家的照顾。他的信中说“至于人家责备我曾于病中受Strozzi家的照顾,那么,我并不认为我是在Strozzi家中,而是在Luigi del Riccio的卧室中,他是我极好的朋友。”(Luigi del Riccio是在Strozzi家服役。而米开朗琪罗与Strozzi关系实际上非同一般,他曾送给Strozzi一幅作品《奴隶》,现收藏在法国卢浮宫。)

……他怕,同时对自己的惧怕感到羞愧。他鄙视自己,因厌恶自己而病倒。他想死,大家都以为他快要死了。但他死不了,他体内有一种强烈的求生欲望。每天周而复始,痛苦则日甚一日。如果能无所作为该多好,但是办不到,他不能不有所行动,他必须行动。他行动吗?行动了,但却是被动地行动。他像但丁笔下的罪人,被卷进激烈而矛盾的感情旋风之中。他不得不受苦。

米开朗琪罗在日记里写道:“哦,哦,我真不幸!在我过去的日子里,没有一天属于我自己。”

被逼迫说假话,不得不去谄媚讨好瓦洛里,颂扬洛伦佐和乌尔比诺大公,他痛苦羞愧得快要崩溃了,只好全身心地投入工作,把一切毫无作用的狂怒发泄在工作中。

当时,意大利由许多个小公国“城邦”组成,犹如我们的春秋战国时期。在那个“你方唱罢我登台”、“城头变换大王旗”的动荡时代,你能苛责米开朗琪罗“一仆多主”,“谁统治谁掌权为谁服役”吗?罗曼·罗兰在《三巨人传·米开朗琪罗》中写道:“被奴役的佛罗伦萨与他的哀鸣相呼应。”

罗马的劫难和佛罗伦萨的动荡,势必给人们的心灵带来不可磨灭的影响:理性的彻底破产和崩溃,使许多人从此一蹶不振。连昔日著名的先驱者塞巴斯蒂安·德尔·皮翁博也堕落成为一个追求享乐的怀疑主义者。

1531年2月24日,塞巴斯蒂安·德尔·皮翁博致信米开朗琪罗,这是罗马浩劫后他们之间的第一次通信。塞巴斯蒂安·德尔·皮翁博在信中说:“神知道我真是多么庆幸,当经过了多少灾患,多少困苦和危险之后,强有力的主宰以他的恻隐之心,使我们仍得苟延残喘,我一想起这,不禁要说这是一件奇迹了……此刻,我的同胞,既然出入于水火之中,经受着意想不到的磨难,我们且来感谢神吧,而这虎口余生至少让我们去追求苦中求乐。只要幸运是那么可恶那么痛苦,我们只当是醉生梦死行尸走肉吧。”这真有了“对酒当歌,人生几何”的意味。塞巴斯蒂安·德尔·皮翁博还在诗中写道:“我已到了这种地步,/哪怕宇宙崩裂,/我也无动于衷。/我嘲笑一切……/我觉得我已不是那场浩劫前的巴斯蒂阿诺,/我再不能还原为过去的我。”

那一时期,米开朗琪罗绝望得甚至动了自杀的念头。他在诗中写道:“如果允许自杀,/那么满怀信仰,/却过着悲惨的奴隶生活的人,/最应享有这个权利。”

哈维尔说:“在一个极权专制的社会,每个人都有恐怖的理由,因为每个人都有可能会失去的东西。”这涉及到一个“基本人权”的问题:就是在一个极权专制的时代,个人有没有软弱的权利?顾准说过一句很深刻的话:“与其号召大家都去做海燕,不如承认大多数人都是家雀的现实,并维护家雀的基本权利。”现当代的学者,对当年文艺复兴时代一批科学家屈服于中世纪黑暗的软弱,进行了重新认识:究竟我们应该赞许那个为坚持真理而被烧死的布鲁诺,还是庆幸那个以妥协赢得继续研究为人类做出更大贡献的达尔文?这是一个的永恒的人生悖论。

米开朗琪罗在雕刻美第奇宗室像时,其实是在雕刻他自己绝望的形象。当人们提出他的尤利乌斯和洛伦佐与他们本人并不相像时,他话中有话地回答道:“十个世纪以后,谁还能看出像不像?!”

尼采说过这样一句话:“一个艺术家所塑造的形象并不就是他自己,然而,他显然怀着挚爱所依恋的形象系列,的确说出了艺术家自己的一点东西。”米开朗琪罗以其天才的“鬼斧神工”赋予了冥顽的石头以生命。《大卫像》《摩西像》和《彼得像》,为世人唱出了一曲米开朗琪罗心灵的歌。