珊溪水库大坝沉降监测分析

郑建媛,崔柏昱

(1.浙江珊溪经济发展有限责任公司,浙江 温州 325000;2.温州市珊溪水利枢纽管理局,浙江 温州 325000)

1 工程概况

珊溪水库位于浙江省文成县境内的飞云江干流中游河段,属多年调节水库,正常蓄水位为142.00 m,总库容为18.24亿m3。1997年11月,珊溪水库主体工程正式开工,2000年3月,大坝全断面填筑至132m高程,一期钢筋混凝土面板(108 m高程以下)于2000年1月16日完成浇筑。2000年5月12日水库开始蓄水,同年7月1日首台机组投入运行。2001年12月珊溪水库竣工。

珊溪水库工程由拦河坝、溢洪道、泄洪洞、引水系统、厂房等组成。拦河坝为钢筋混凝土面板堆石坝,最大坝高132.50 m,坝顶高程156.80m。混凝土趾板置于弱风化基岩上,基岩采用水泥灌浆固结,基础防渗采用灌浆帷幕。坝壳基础,河床部位除趾板部位及下游60 m范围内开挖至基岩外,其余置于清理后的砂砾石覆盖层上,两岸置于经清理后的基岩上。坝体填筑材料主要来自溢洪道、引水系统等开挖料及天然河床砂砾石料。

2 坝体内部沉降监测仪器设置

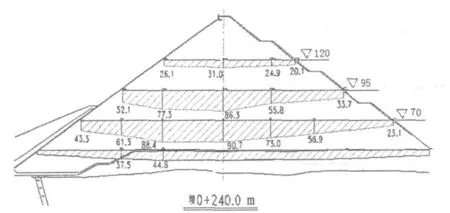

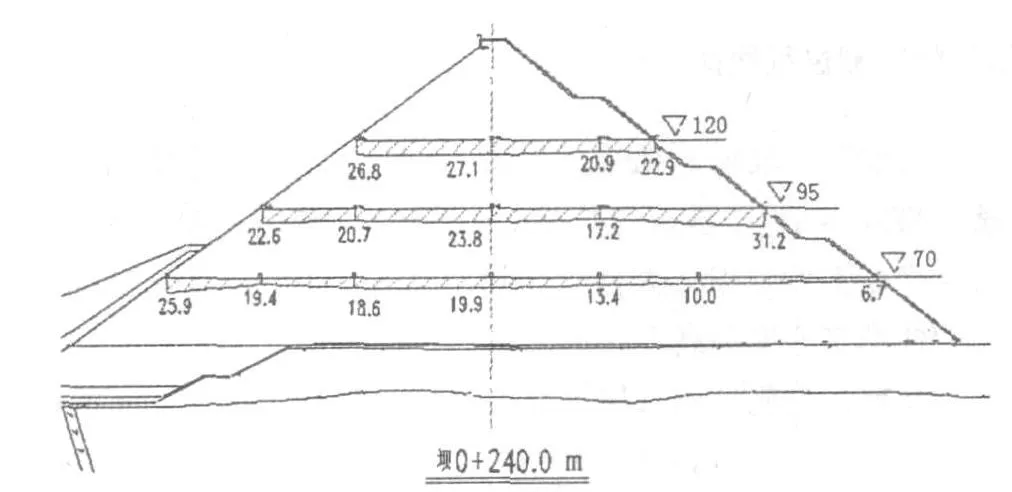

珊溪水库大坝堆石体内部设置了3个变形监测断面,即最大坝高断面 (坝0+240.00 m)、典型断面 (坝 0+156.00m,坝0+360.00 m),共布置了5套水管式沉降仪。其中:在坝0+240.00 m监测断面的120.00,95.00,70.00 m高程分别布置了1套水管式沉降仪,分别有3,4,6个测点;在坝0+156.00 m断面的120 m高程布置1套水管式沉降仪,有3个测点;在坝0+360.00 m断面的120 m高程布置1套水管式沉降仪,有3个测点。

另外,在最大坝高断面 (坝0+240.00 m)和坝0+360.00m断面的坝基覆盖层上设置6支弦式沉降仪,进行坝基沉降监测。

3 坝基沉降

坝基沉降监测主断面的2支仪器埋设不久就损坏,其余4支于2002年接入自动化系统,但由于基础观测房本身的沉降未观测等原因,所测数据较为失真,与之前人工观测数据无法衔接,故以人工观测数据为主进行分析。4支仪器人工观测的测值过程线见图1。

从图1可见,坝基沉降主要发生在施工初期,随着坝体填筑高程的增加,其沉降量增大,1999年9月后,沉降速率明显减小。至1999年11月17日面板浇筑之前,主断面SS1、SS2测点沉降量分别为28,43 cm,0+360 m断面SS5、SS6测点沉降量分别为20,22 cm。至 2000年 11月坝体填筑到顶时,主断面SS1测点沉降量为26 cm(SS2在2000年6月29日后仪器测值不稳,测值无效);0+360 m断面 SS5、SS6测点沉降量分别为 23,28.8 cm。SS1、SS5、SS6人工观测仅到2001年8月,用回归拟合推算至2001年10月大坝基本完工时,主断面SS1、SS2测点沉降量分别为37.5,44.6 cm;0+360 m断面SS5、SS6测点沉降量分别为29.1,32.5 cm。

由于坝基沉降监测时间比坝体填筑时间迟几个月,坝基已完成部分沉降,以上监测到的沉降量比实际沉降量小。但从过程线上看,坝基约在1 a后沉降基本稳定,虽然坝体还在继续填筑,但后续填筑对坝基沉降影响很小。

图1 坝基沉降实测过程线图

4 坝体沉降

坝体沉降采用水管式沉降仪监测,分别布置在3个断面:最大坝高断面0+240.00 m,按120,95,70 m高程布置;左岸0+360 m断面和右岸0+156 m断面仅布置在120 m高程。图2为0+240 m断面部分测点坝体沉降实测过程线图。

图2 0+240 m断面坝体沉降实测过程线图

4.1 沉降阶段性分析

至2006年2月17日,坝体最大沉降为95.3 cm,发生在0+240.00 m断面70 m高程处,沉降量相当于坝体高的0.72%。至2008年2月14日,坝体最大沉降量为98.3 cm,发生在0+240.00 m断面70 m高程处,沉降量相当于坝体高的0.74%。2 a来坝体沉降增量很小。

从图2可见,坝体沉降主要发生在施工期,大坝在持续填筑过程中,测点沉降最快,从2000年5月至2008年3月底,坝体沉降受坝体填筑强度和水库蓄水共同影响,但水库蓄水影响较弱,几乎所有测点与库水位相关性均不显著。2000年11月填筑完成后,沉降速率减缓,2001年10月大坝完工后,坝体大部分沉降已完成,说明坝体的沉降与坝体填筑速度和高度关系最密切。

从前述分析可知,坝体最大沉降出现在坝体中间断面,中间断面每个高程最大值都在坝轴线附近,为此,挑选坝体最大断面各高程的坝轴线附近测点进行分析,各阶段沉降量见表1。

从图2和表1可见,在大坝蓄水前,95 m高程以下坝体已完成大部分沉降,约占总沉降量的75%,至大坝完工时,完成了95%的总沉降量,2006年2月至2008年2月所有测点的平均沉降速率均小于10 mm/a,低于一般堆石坝经验值10 mm/a,可见坝体沉降已趋于稳定。

4.2 沉降分布分析

从监测结果看,大坝中间断面沉降最大,右岸断面略大于左岸断面;上游侧沉降大于下游侧,坝体下层大于上层,累积沉降最大位于70 m高程坝轴线附近。典型沉降分布见图3。2000年5月至2006年2月的沉降增量,大坝上部大于下部,上游侧大于下游侧,这样变形的结果,面板沿坝坡向略为受压,不致于象天生桥一级面板因坝体向下游座落式倾斜变形而出现众多的水平向裂缝。从图4可见,坝体填筑完成后,累积沉降量不大,最大仅为23.8 cm,位于90 m高程。同样,从2006年2月至2008年2月的沉降增量不大。总体上看,坝体沉降量不大,其分布较为理想,沉降变形较为协调。

图3 2001年10月坝体累计沉降分布图

图4 2000年5月至2006年2月坝体累计沉降分布图

大坝的沉降包含坝基沉降和堆石体沉降。扣除坝基沉降后,大坝堆石体的最大沉降量分别为:2000年5月蓄水时,54.2 cm;2001年10月大坝基本建成时,71.7 cm;2006年2月 21日,78.0 cm;2008年 2月14日,79.4 cm。最大沉降均出现在95.0 m高程。

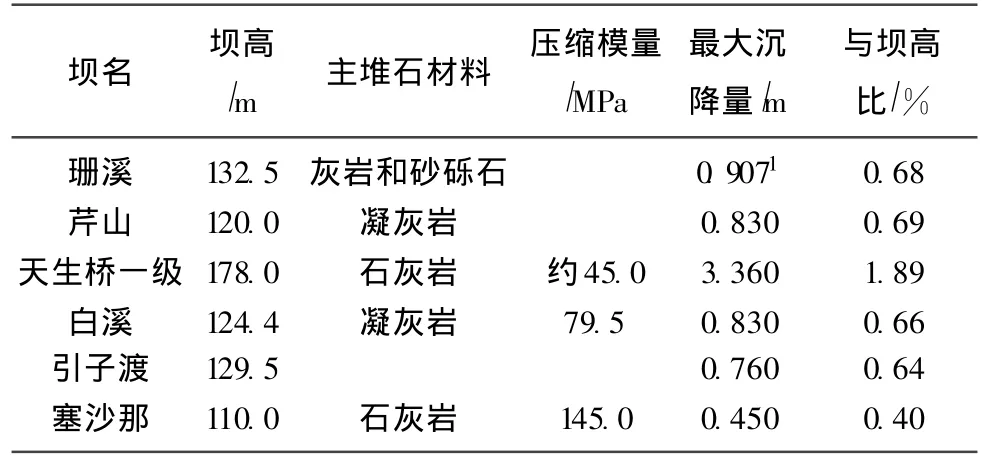

4.3 沉降变形类比分析

在外荷载、自身重量以及风化作用下,堆石坝变形是难以避免的,关键是控制变形,最大限度地减小堆石体变形,与面板变形协调一致,保证面板及其接缝防渗的可靠性。混凝土面板堆石坝变形过大往往造成不同程度的受损,如天生桥一级大坝由于堆石体与面板变形不协调,堆石体变形过大,造成面板与垫层料之间脱空和面板出现大量的裂缝,以及在2003,2004年2次发生中间面板挤压受损;变形较小的坝,如白溪、莲花、塞沙那等运行性态良好。

表2为国内外部分已建工程竣工蓄水期坝体最大沉降量统计表。通过变形的主要指标—沉降类比分析,了解堆石坝坝体的变形大小。从表2中可见,100 m级的面板堆石坝,其坝体最大沉降值一般为坝高的1%以下,珊溪大坝竣工蓄水期最大沉降量为90.7 cm,约为坝高的0.68%。到2008年2月14日,珊溪大坝最大沉降为98.3 cm,占坝高的0.74%。可见蓄水后6年多的时间里,大坝沉降增加不大,仅为0.06%,表明大坝已趋稳定,运行性态正常。

表2 国内外已建大坝竣工蓄水期最大沉降量表

5 结 语

珊溪水库大坝布置了比较完备的坝体沉降监测系统,监测仪器安装埋设质量良好,测值较为精确可靠,客观真实地反映了大坝坝体和坝基的沉降变形情况。珊溪水库自2000年5月蓄水以来,经历了多次高水位运行和4.1级地震考验。坝体的沉降监测在施工期和运行期均发挥了重要作用,为大坝安全运行提供了保证。根据大坝沉降监测数据分析和大坝实际运行情况,可得出以下结论:珊溪水库大坝坝体和坝基沉降已基本稳定,测值分布合理,规律正常,坝体沉降变形在正常范围内,大坝处于安全运行状态。

[1]朱锦杰,陈振文,杜雪珍.珊溪混凝土面板堆石坝运行五年来实测性态评价[J].大坝与安全,2007(3):28-32.

[2]王黎敏,林国良,毛小平,等.珊溪大坝安全监测现状及展望[J].西北水电,2004(1):32-34.

[3]王黎敏,周白逋,林国良,等.珊溪大坝变形监测中的若干问题 [J].浙江水利科技,2004(5):30-32.