屠岸:诗歌是灵魂的声音

文/特约记者 程 也

屠岸在家中门前小院(2004年)

屠岸

原名蒋壁厚,1923年11月23日生。江苏省常州市人。文学翻译家、作家、诗人。出版著作有《萱荫阁诗抄》《哑歌人的自白――屠岸诗选》等,译著有《莎士比亚十四行诗集》、斯蒂文森儿童诗集《一个孩子的诗国》《英美著名儿童诗一百首》等。曾任人民文学出版社现代文学编辑室副主任、主任,总编辑。1984年任中国出版代表团副团长率团访问英国。1992年获国务院授予的专家特殊津贴。2001年《济慈诗选》译本获第二届鲁迅文学奖翻译奖。

诗人屠岸的家在一个绿树成荫的小区里,穿过树叶缝隙的阳光在楼与楼之间的小道上舞蹈着,时而跃上道旁静立的传统文化主题浮雕。

书房中,89岁的老先生与我对坐而谈。或许是他温和的笑容消融了岁月的痕迹,他的脸上并没有太多的皱纹,多的是回忆年轻岁月时的顽皮、探讨诗歌问题时的认真、兴之所至朗诵起莎士比亚十四行诗时的优雅。

窗前的剪影

屠岸的名字一直与诗歌联系在一起,他也自称是“诗爱者、诗作者、诗译者”。在很多人眼里,诗歌是没有烟火气的、飘在生活上空的东西。然而,当诗人屠岸还是一个孩子的时候,诗歌就是他日常生活的伴随,并不高深莫测,也并没有显露出与他一生的志向会有什么关联。

1923年屠岸出生在江苏常州一个书香门第里。由于家学渊源,他的母亲对于琴棋书画诗词歌赋都很精通,尤其爱好诗词。“我的母亲会吟诗,在她做家务的时候会随口吟诵一些诗篇,我就有一句没一句地听,也不是很在意。”屠岸说。曾经有一次屠岸生病在床,母亲守候在他身边,一面做针线活一面低声吟诵。吟诵的调子绵远悠长,《长恨歌》《琵琶行》等等,他听母亲吟诵了几遍之后不知不觉就全都记了下来。伴随着吟诵调,母亲在窗前的剪影成为他心中一幅永远的诗意画。

在屠岸读小学三四年级的时候,他的母亲开始教他读诗、读古文,他非常喜欢诗词中的意蕴,尤其对诗歌的音乐感很有感觉。有时觉得不吟诵似乎无法进入诗歌的意境。1937年,时局动荡,“八一三”淞沪抗战后,眼看战火就要波及家乡,屠岸一家遂沿着长江往湖北等地逃难,少年的他经历了人生背井离乡的苦难,船过深秋的长江,感慨之余写了自己的第一首诗《客愁》:

落叶满沙坡,长空铁鸟过;天边雁影断,江上客愁多。

秋老悲红树,乡心感棹歌;濛濛迷雾漫,桅影撼深波。

这首诗虽然是处女作,但却不像一个少年的手笔,感觉非常成熟。回首看去,屠岸笑了笑:“那时候随便写的,学大人腔而已。母亲倒也没有批评我,还帮我修改。”当时读古诗比较多,尝试写作自然也是从古诗入手。后来屠岸又接触了新诗、外国诗歌,他对诗歌的感悟更多了。1943年,屠岸迎来了他第一次的诗歌创作大爆发。

曾经有个诗呆子

19岁那年,屠岸到哥哥的同学沈大哥家度暑假,江苏吕城农村的自然风物和人事见闻让他诗情勃发。屠岸认为那是他一生中最沉迷于写诗的苦乐的一个时期。他白天在田间、地头、河边观察、领会,与农民交谈,体验他们的情愫,咀嚼自己的感受,晚上就在豆油灯光下,麻布帐里,构思、默诵、书写、涂改,流着泪誊抄。有时通宵达旦。“那时几乎进入了痴迷状态,后来写诗也很投入,但没那样痴迷。”

当时屠岸在乡间听一个老人讲自己的独生子15岁参加新四军,后来被日本侵略军抓住,杀死了。屠岸直听得心如刀刺,写了一首《打谷场上》反映这个事情。当地乡间有一个祭祀天和地的小庙宇叫天地坛,一天夜里,屠岸着手写《天地坛》的诗歌,他一边写着,一边时不时朗诵几句,在文中他想象日本人要来放一把火把这个庙烧了,此时他完全沉浸在诗歌里,忍不住大声朗诵:“天地坛起火了……” 惊醒了睡在隔壁的沈大哥。沈大哥以为那里真的着火了,没来得及穿衣服就赶来询问。等弄清事实,他止不住苦笑,怎么家里住进了这样一个诗呆子,从此便把屠岸叫做“诗呆子”。

在乡间一个多月的时间里,屠岸写了六十几首抒情、写景的新诗。可惜的是,那些诗一多半在“文革”时失掉了,留下的收在《夜灯红处课儿诗》里,作为一辑,有二三十首。屠岸对那段时期的诗歌非常怀念,他感到虽然自己当年水平不高,也没有什么修辞之类的研究,但是那种青春年少的笔触和韵味,“后来再也写不出来了”。而之后屠岸也再没有去过吕城,他至今仍然惦念着那里的山水草木。天地坛如果还在,不知是否还记得曾经有个年少的诗呆子把它写入了自己的诗作。

年少译诗忙

很多诗评家和读者认为屠岸作于上世纪四十年代的近百首诗作没有概念化,没有拼凑痕迹,犹如一幅清淡、自然的水彩画,既受到中国古典诗词的影响,又有着外国诗歌的浸染,节奏鲜明,音韵有致,隽永耐读。除了是一位诗歌作者,屠岸还是一个诗译者。介绍屠岸的文字往往用这样的语句开头:屠岸,原名蒋璧厚,著名诗人,翻译家,中国第一个翻译莎士比亚十四行诗歌的学者。

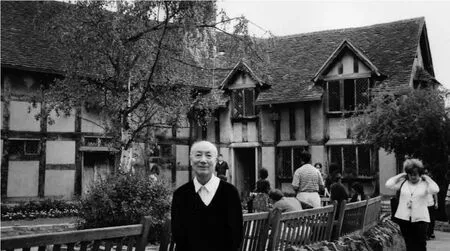

屠岸在莎士比亚故居(2001年)

他对外国诗歌的喜爱从中学时代就开始了,尤其是英国诗歌的独特魅力深深地打动着他。英国19世纪后期新浪漫主义作家斯蒂文森写过《金银岛》《化身博士》等小说,还写过许多诗歌,其中有一部诗集《一个孩子的诗园》是英国儿童诗的经典,大英百科全书对这本诗集的评价很高。斯蒂文森去世前写过一首《安魂诗》,屠岸在自己的日记里把它翻译成两个译本,一个是五言诗,一个是七言诗。这是他第一次尝试翻译诗歌,时间是1940年。

随着战争时局的变化,屠岸几经辗转逃难到上海,住在姨母家。屠岸在交通大学读书,姨母家的表兄则在上海光华大学英文系读书,他们经常一起聊英国文学。表兄把导师教学生如何欣赏英国诗的笔记带回给屠岸看,屠岸看了大感兴趣。他还把100多首英国诗的题目贴在墙上,用羽毛针扔飞镖,扔中哪个就把哪个的原文找出来读,逐渐的把这些诗歌全都读了一遍。同时他还读了许多译作,感觉郭沫若的《沫若译诗集》中有些译得并不高妙,感觉自己能翻译得更好,就想自己尝试翻译。初生牛犊不怕虎的屠岸把自己的翻译寄给了上海《文汇报》,没想到很快就发表了。“当年的初生之犊不怕虎,其实是主编在提携年轻人而已。”屠岸笑说当年,眼睛里露出兴奋的光彩。这之后,《文汇报》又接连发表了他的译诗,这对他是莫大的鼓励。

因为对诗歌的喜爱,屠岸读过许许多多的诗歌,默默地与心仪的作者进行着对话。因为对诗歌的喜爱,他还结识了许多爱诗、写诗的朋友。在上海交大读书期间,屠岸的诗歌创作和翻译十分活跃,他还联络震旦大学、圣约翰大学等爱好诗歌的一些学生,组成“野火诗歌会”,自编三期油印诗刊《野火》。与此同时结识章妙英,终于成就姻缘,两人一起写诗译诗。

如今已经翻译了12本诗集的屠岸说,译诗要有悟性,创作要凭灵感。翻译带有某种技术性,是可以定时间计划的,但创作是勉强不来的,硬写只能写出没有灵气的、不成熟的废品。虽然这样说,写诗也并不是守株待兔那样空等灵感降临就可以的。屠岸有个习惯,床头总是备有纸和笔,入睡前或是半夜醒来,只要出现一些诗的灵感火花,他就要马上记下来,次日再整合修改。

屠岸对写作是投入的、勤奋而认真的。他一生在追求真诗,追求更好、更高的境界。《渔村4号》为十四行诗变格,是把声调(平仄)与韵式结合以形成一种格律的尝试。写作时,他的感情全部投入,仿佛做了一场梦,“夜里12时,已熄灯上床,又起身开灯修改,这样的情况不下三次。”尽管如今已经是诗坛大家,屠岸却坚持“诗作写成之后不要着急发表,可以放一段时间以便再作思考,再作修改。”

诗歌之爱不减当年

古今中外有无数诗歌名家,屠岸博采众长之余却对一个名不见经传的人十分佩服——吴汶。“他三十年代在上海复旦大学做学生时写了很多诗,由27首诗编辑而成的《菱塘岸》虽然只是薄薄的一本,但是非常精炼而有内蕴,对人的心态等等描写得很深刻。我自觉写诗受他的影响很大。”屠岸说。他觉得,如果说吴汶是一个在诗歌史上能够占有一定高度的诗人,一点也不为过。说来也有趣,后来屠岸居然见到了吴汶本人。

1950年,已经在华东文化部工作的屠岸偶然在签到本上看见了吴汶的名字,这个“吴汶”是不是自己神交已久的诗人吴汶呢?没想到果然就是!屠岸的心中充满激动之情。然而命运弄人,随着政治运动的进展,诗歌的生存空间几乎丧失殆尽,诗人之间的交往也变成不可能。文革后,吴汶还曾写信询问屠岸有没有他的诗集,因为他手头已经没有自己的诗集了,可是,屠岸也早已失去了那本诗集,心中十分黯然。

好在历经磨难诗人还在,历史终究翻开了新的一页。上世纪七十年代末到八十年代中期,思想大解放,屠岸的大量诗作在这个时期喷薄而出。写于1981年5月的《日坛之夜》,1985年5月的《丁香》,1981年9月的《狗道》都是其中的佳作。直到今天,诗人的热情不减半分,是活跃在中国诗坛上的一棵常青树。“我仍然热爱写作和翻译诗歌。”他说。

灵魂的声音

在与诗歌“恋爱”日久的屠岸看来,诗歌到底是什么呢?他说:“诗歌是人类灵魂的声音。”

为什么不同民族的人可以沟通,屠岸认为那是因为人都有灵魂,都有灵魂上的真与善。人既有天使的一面又有魔鬼的一面,人有兽性的同时也有神性,既有真善美又有假恶丑,但是他相信,两者共存之下,真善美的一面更强大,这也是生活的希望所在。他说:“诗歌就是善的闪光的东西”、“诗的语言有生命,会跳跃,会歌唱。写诗,不是你想怎么去打开一条通道,而是你的世界观的自然反映。诗歌隐藏在你自己的内心。” 屠岸写《迟到的悼歌》,就是对“文革”的痛心疾首;写《白芙蓉》则通过让白芙蓉站直了,不依附任何东西,表达一种对强制、限制人自由的反抗。

诗歌可以穿越历史,或许在某个阶段被边缘化,又或许因为物欲横流,很多人抛弃了诗歌,但是,诗歌的情怀不会消亡。身为中国人,屠岸感到很骄傲,因为中国是一个诗歌大国。一个民族如果没有诗歌,那是很悲哀的。

写了一辈子诗歌的屠岸,如果要他说说自己写诗的总的指导思想,他会非常简单地用一个字来回答——爱。这个字是老生常谈,更是永恒的主题。小的范围来说,可以是爱父母,爱亲人,爱子女,爱老师,爱朋友;大范围来看,则可以是爱祖国,爱人类,爱大自然。 屠岸一直都在用他热爱的诗歌书写着他的爱。

结束采访时,屠岸说起第二天将要启程赴青海参加国际诗歌节。我想,一定有许多事情需要他忙碌打理,所以请他留步,他却执意送我到院子里。看他站在绿树和藤蔓之间微笑着,就像阳光要赴春天的约会那般透着喜悦。我知道,他和诗歌的约会,不是在明天,而是在每一天。