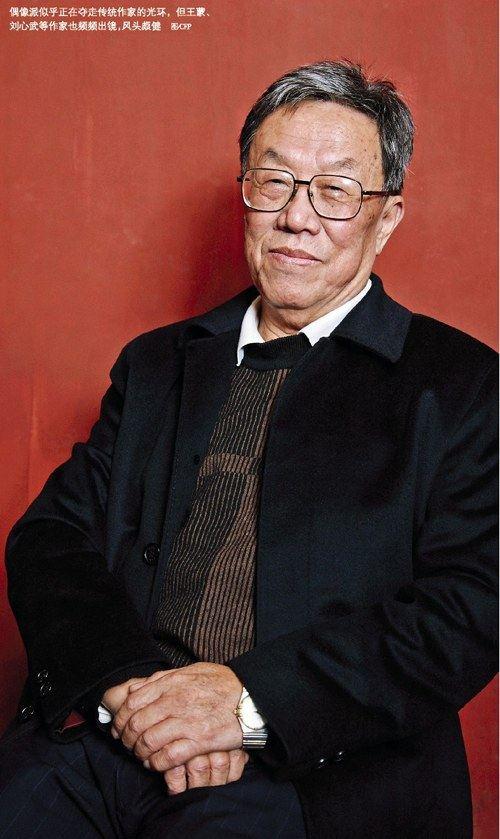

“文学宝贝”办杂志

何映宇

俊男靓女,缠绵情事,为赋新词强说愁。你斜发装酷半遮面,我长发盈空太纯情。纯文学杂志颓唐之后,各路青春好汉路见有戏一声吼,江湖也要抖三抖。这些70后、80后的当红畅销书作家,一旦摇身一变为主编,他们那或激愤,或暧昧,或温情脉脉,或贫嘴耍宝的风格就将施展吸金大法,在市场上呼风唤雨。你看,郭小四的《最小说》早已成为畅销品牌,韩寒的《独唱团》据说销过了百万册,而安妮宝贝的《大方》甫一露面,就已登上畅销书榜顶端。

追根溯源,这批文学偶像中最重要的几个都发迹于老牌青春文学杂志《萌芽》。

新概念作文改变了许多人的命运。韩寒、郭敬明、张悦然,青春文学三驾马车,哪个不是因为《萌芽》这个造星工厂的恩宠,才有今时今日飞黄腾达的人生奇迹?

张悦然回想起自己参加新概念作文比赛也觉得很偶然:“我们学校是一个新概念作文比赛得奖很多的学校,到我们这届的时候,老师就会指定一些同学去交一些文章,然后把它们一起寄到上海的《萌芽》编辑部。我就把之前写的一篇作文,投给了《萌芽》。”

文学新星在迅速发芽、开花、结果。因为有了这些青春代言人的作家,文坛的格局乃为之一变,一批富有青春朝气的声音在文坛简直如摧枯拉朽一般将纯文学刊物逼向边缘。是固步自封的纯文学杂志在自掘坟墓,还是青春文学杂志更能让青年人产生共鸣,因而后来居上呢?

传统文坛并不无辜,但是偶像派一统江湖的局面也确实让人担忧,年轻人中是有痴男怨女,小情小调,但是这真的就是文学的全部吗?

大方,真大方

这些青春读物,更注重圖文创意、艺术美感,并有另一种新形式的尝试,和那些多少年不变容颜的纯文学刊物比较起来,哪个生机勃勃,哪个暮气重重?

继郭敬明、张悦然和韩寒之后,安妮宝贝终于耐不住寂寞,出任新经典公司“年度大戏”《大方》杂志的主编。

大方的杂志究竟如何“大方”?很多日文杂志是蓝本,止庵特别提到了《巴黎评论》,这是一份能刊登小说的评论刊物,还有著名的《纽约客》和《新青年》。“《新青年》一直都有文学作品,第一期就有翻译小说。”止庵说。

一拍即合。大家都觉得,现在市面上能够看到的杂志比较“局限”。“刊登中国文学的杂志不发外国翻译文学,也很少刊登港台文学的作品,《读书》、《书城》这样的思想性刊物又不发小说。像我们《大方》第一期刊的村上春树访谈,这样大篇幅,很多杂志也很难发这样的访谈。我们希望做一本广义的文学杂志。”止庵对记者这样说。

这是一份未来将充满变化的杂志,止庵抱怨:“很多杂志栏目多少年不变,这怎么能行呢?”大方,在于变,也在于海纳百川似的包容,可以放心的是,这里绝不会成为某个作家的专栏地,“现在青年作家办杂志的很多,我们可不想把我们的杂志变成作家的副产品。”

绝对民主,安妮宝贝、止庵、马家辉、叶美瑶、胡朗五大编委没有明确的分工,但稿子都得过目,都得点头,这稿子才能上版,所以,止庵说,第一期的稿子比现在发的多好多倍呢。

他们共同拍板的第一件事就是买村上春树的版权,找人翻译。“这篇访谈之所以重要,是因为这个采访者是一位资深编辑,他和村上打交道很多年,做完这个访谈,他立马辞职,去大学当教授去了。这是他的收官之作,所以谈得非常深入。”

除了村上春树,《大方》创刊号上第二号眼球先生是周作人。

这篇未发稿《龙是什么》其实是周作人1953年给香港《大公报》写的两篇文章中的一篇,另一篇是《十堂笔谈》。这两篇文章最后都未发表,1966年,周作人将《十堂笔谈》赠予一位朋友,后者近几年才将其发表于《鲁迅研究月刊》上,但并未引起什么反响。过了好久,止庵才发现这篇文章,他想,要在专业刊物上发表《龙是什么》估计没什么问题,但是他怕埋没了周作人的这篇文章,于是发于《大方》之上。

周作人与村上并列,是不是有点怪?止庵理直气壮地说我们要的就是这样的效果:“杂志就是要杂!你去看看民国时期的那些期刊杂志,比如鲁迅主编的杂志,稀奇古怪。杂志不应该单一。所以,周作人和贾樟柯没有任何关系,贾樟柯和黄碧云没有任何关系,黄碧云和村上春树没有任何关系,村上春树和安妮宝贝也没有任何关系,但这就是杂志的效果。我觉得杂志妙就妙在一篇一篇文章之间的距离要大,这是我们编委的一个共识。就是要不一致,一致以后又会变成一个同人刊物。书和杂志还是有点不同,我觉得杂志的读者面应该比书的更宽广一点。”

对于坊间乱花渐欲迷人眼的mook书,止庵觉得,《大方》至少有几大特点与众不同:一,太小圈子、个人口味的他们不学;二,应酬短文章不登;三,不追求时效性。“现在资讯这么发达,日本大地震的事、利比亚的事,你在网络和电视上随时能看到最新的新闻,连报纸都滞后。”总而言之,就是一本追求永恒性而不是时效性的文学“杂”志,以杂为本,面向大众。筹备了半年多,《大方》终于闪亮登场。

《收获》杂志执行主编程永新刚刚收到了从北京寄来的《大方》,他对记者说第一印象是:“像村上春树、安妮宝贝都是大众喜欢的作家,有畅销书的因素在里面,我不担心它的发行。我的感觉是,它的装帧很精美,整个的杂志内容也比较雅,这是我比较喜欢的。”但是第二期能办成什么样?还有谁能像村上春树那样重量级的人物能够有这样的市场号召力?它能走多远?“第一期出场的都是些有热点的人物,当然会引起很大的轰动,但是一期一期办下去呢?需要细水长流,这是很难的。”

悦然正乘鲤鱼去

同样是女作家,张悦然是抱着寻找同道的理想来办《鲤》的。

在新加坡留学期间,异国他乡,张悦然多少有些寂寥,也让她坚定了写作的决心:“如果不是新加坡的这一段经历,也许我不会,或是说,不会这么早,开始真正意义上的写作,因为正是这样严苛的与写作看似无关的环境,让人对写作的诉求更加强烈。”最能让她得到心灵慰藉的事莫过于就是上文学论坛了。她用了这样一个词组来描述这些论坛帖子对她的重要性:“精神支柱”。

将自己新写的得意小说贴到论坛上,一段,一段,然后不断地刷屏,看看有没有回复,是鲜花还是板砖。也许就是那样一段孤寂的时光让她在以后下定了决心日后要办一本自己主编的同人文学刊物。

当张悦然遭遇周嘉宁,文艺女撞上文艺女,一本文艺气息浓重的mook杂志《鲤》于2008年6月火热出炉。翻卷一读,那是一些诗化的文字,正如她用诗人张枣的一句“樱桃之远”来为自己第一部长篇命名一样,《鲤》也是一本非常注重文字诗意表述的杂志,用李商隐诗句“水仙已乘鲤鱼去”中的“鲤”字作为其杂志的刊名,也可以看出她对诗的偏好:“我喜欢读诗。我对语言本身有着无穷的兴趣,对意象也非常着迷。我的最初的一些小说,在构思的时候往往来源于一句话,一个意象,一个忽然在脑海中出现的画面。”但是她并不认为自己主编的杂志很文艺:“小说体现着作者的审美趣味,同样的主题,同样的故事在不同的作者笔下会是完全不同的小说,它们可以被写得很‘文艺,也可以完全不‘文艺。所以我想,你所说的‘文艺或许是一种审美趣味决定的。而‘文艺和不‘文艺的标准,对于每个人来说都不同,但无论如何,它都不是用来评判小说优劣的标准。我不想对我的作品做任何评判,它是否文艺,会否主流,都不是我去思考的问题。不过一直以来,中国小说大多都是世俗的。我们能够找到很多好看的世俗的小说。我想,这是中国传统小说留给我们的财富,如果将它们完全抛弃,是困难的,也是可惜的。”

但她终究不是诗人,自立门户的主编算不算商人?她的工作室坐落于北京望京,100多平方米。忙是自然的,可是又好像很闲散,每周只去办公室两三次,决定稿子杂志的一些事务,但没有传统公司的那种束缚,谈杂志的策划,吃吃东西,也像是在闲聊。商人?看来不太像。

郭敬明的《最小说》大获成功之后,找张悦然主编杂志的出版社和书商络绎不绝,她也有过犹豫,觉得自己写作和做主编完全不同,但是最后还是决定出山分一杯羹。她并不认为自己是在经商:“这更多的是我的一个文学梦想,我也一直想做文学杂志,但是不会把它纯粹视作一种商业。”

现在,《鲤》第十本《来不及》也已经出版上市。虽然从江苏文艺出版社转到了上海文艺出版社旗下,但是影响力未减,粉丝依旧热情,这一人群当然以80后为主,但是张悦然并不认为自己办的是一本“80后”文学杂志,也不认为自己是一个所谓的“80后”作家:“我出生在80年代,称我为‘80后是无可厚非的,‘80后所具有的优点和缺点,在我的身上也能找到。这些,我没有必要逃避或者否认。我并不是不喜欢‘80后这个说法,我不喜欢的是‘80后作家这个标签。许多人总是将这一代作家视作一个整体,找出一些牵强的共性来概括他们,在我看来,这样做毫无意义。”

不是天晴就会有彩虹

但是,《鲤》现在的境况并不能说很乐观。

《收获》执行主编程永新接受本刊记者采访时说:“张悦然主编的《鲤》面貌很新颖,和传统文学杂志相比,它有一种时尚、女性气息,作为一种尝试,这种类型的刊物,有它们非常鲜明的特点。但是和《大方》比的話,就好像有点圈子气重了一点,路走得窄了一点,小资女性的气味太浓了一点。所以据我所知,他们现在办得也比较艰难。”

在商业上获得更大成功的毫无疑问是郭敬明。继《最小说》、《最漫画》大卖之后,高歌猛进的郭敬明又在去年年底一下子推出了两本新杂志。

两本,都是16开,彩色与黑白交叉印刷、图文并茂,带点文艺腔,更强的是扑面而来的青春时尚感。郭敬明旗下两员女将,各领精兵,旌旗招展,你看,左有笛安,右有落落,一本《文艺风赏》,一本《文艺风象》,强势出击,显然,瞄准张悦然《鲤》的一杯羹了。

《文艺风赏》希腊雕塑的封面图画边上,有两列竖排小字,写的是:“新锐文学旗舰”和“巅峰大赏,文艺复兴”。果然是初生牛犊不怕虎,大话出口,文艺复兴的重任在肩,笛安的心情又会如何?是自得还是忐忑?“经过了半年多的准备,紧张、讨论、争执……还有等待,我们终于来了。”在《文艺风赏》创刊号的“主编手记”中,笛安以一种艰苦后终成正果的口吻这样写道。

主编这本杂志前,笛安已经写了8年,但是毫无编辑出版的经验:“在写作之外,我是个非常笨拙的人。突然之间,却要承担起主编一本杂志那么重的任务,实在是我自己当初也没有想象过的。”

笛安说她唯一能打的一张牌是她的“固执”,这绝不是她一个人的固执,而是整个团队的固执,文字总监消失宾妮和视觉总监Hansey,可能要比她固执一百倍,只为选出一篇他们认为适合这本杂志的文字和美图。

很难说这样的杂志在文字和视觉上都因这份固执而近乎完美,这依旧是一本文艺气很重的青春读物,从“风赏”这个刊物名称上就可以看出它和落落的杂志一样,有浓重的日本情结,带来新风,目的是治愈苍生。像夜晚的星星,抚慰孤独的眼睛,落落给《文艺风象》这样定位:“它是生活的,它是文艺的,它是温暖的,它是治愈的,它是清新的,它是美好的,它像那颗在茫茫宇宙中找到相似近邻们的碎块一般,旋转着,旋转着,成为了一颗新的星球。”

这些超新星正在发出耀眼的火花,但是,林夕给王菲写过这样经典的句子:“风雨过后不一定有美好的天空,不是天晴就会有彩虹。”现在协助笛安创刊的,是曾经因为闹出走而引起媒体关注的Hansey,在世纪文景的帮助下,也曾经办过一份非常文艺的青春文学mook杂志《Alice》(中文名《爱丽丝》),结果,未能大红大紫反而黯然收场。Hansey曾担任《I5land岛》和《最小说》美术总监,2006年与郭敬明共同创办《I5land岛》,是《I5land岛》书系中的最重要的灵魂人物之一,因为不满郭敬明的某些做法,2007年,Hansey自立门户,与不二、晴天、蔺瑶等人组成新的工作室MiMzii,共出版6本《Alice》系列mook书和7本《HANA》(小开本,中文名《哈娜》)。在记者看来,在所有出现或者曾经出现的青春文学读物中,《Alice》可能是最漂亮的,不论是文字让人惊艳的程度和整体美术设计,都让人不忍释手,确是用心之作。可惜,Hansey不是郭敬明,没有那振臂一呼的号召力。世纪文景方面透露,实在是成本太高,现在的发行量,尚不足以维持这份杂志的继续制作和发行,只得忍痛割爱,Hansey也从创业者重新回到原点。

要懂得,偶像就是偶像,才子只是才子,他就像姚谦之于萧亚轩、小虫之于任贤齐,是不是,命运注定了你身居幕后,那就必须承受这样的命运?

重新洗牌中国文学杂志

文学偶像取代了传统作家的品牌效应,正在重新洗牌中国文学杂志。但是程永新并不认为这些杂志的出现会进一步摧毁文学生态,他说“影响没有想象中的那么大”,因为传统文学杂志在整个社会生活当中“已经被边缘化了”。“我们《收获》杂志当然也会每年做一些调整,但这种变化和青年作家办的杂志无关。”

而且,他说,像《大方》挂是挂了安妮宝贝的名字,但是其实背后还是有一个运作的团队,实际上这是个商业行为,尽管如此,程永新仍然认为这些杂志的出现会对文学生态的健康发展提供了积极的影响。

“这些青年作家办杂志肯定是好事!”程永新斩钉截铁地说,“在这些杂志中,《最小说》的运作比较成功,定位也比较清晰,以少年以及少年到青年过渡期年龄段的人群为主要目标人群,发行量也比较稳定,可以说,这些杂志和作品局部地反映了当下青年人的一些生活观、价值观和文学观,这些杂志每本都有它们鲜明的个性和特点。”

当然,程永新也认为它们还没有一个非常完整的、非常成熟的观念或理念。即使不成熟,他们中间的代表人物,确实已经深刻地改变了中国的文学生态,即使《收获》老大哥也不可能无动于衷,事实上,他们很多都在《收获》上发表过作品。笛安20岁的时候就在《收获》上发表了中篇小说(作为头条),安妮宝贝作为网络上成名的作家,她的优美文字、鲜明个性,敲开《收获》大门多少也在情理之中。

可是郭敬明的《爵迹》,已经在《最小说》上连载了部分,又在《收获》上发表,是否有违常理?程永新给出了这样的解释:“发郭敬明的《爵迹》是因为我们有一个栏目叫‘延伸阅读,长篇增刊,说穿了就是一本选摘,有那么点像经典赏析。出书前,他跟我们编辑沟通,我们讨论后觉得可以,就发表了他的这部长篇。我们这次也选了一点刘心武续写《红楼梦》,并请了批评家做了一些点评,我们只是想将我们的杂志编得活跃一点,并没有别的想法。”

真的没有别的想法?有没有一点市场的考虑?恐怕不能说一点都没有吧。而终究,一些花会开在高高的树上,一些果只能结在深深的地下。

与名利双收的这些成功人士相比,那些用生命来写作、却默默无闻的人们同样应该得到尊重。写完这篇文章时,正值海子逝世22周年的纪念日,就以这样的诗篇作结,作为对他们的答复:

当我痛苦地站在你的面前

你不能说我一无所有

你不能说我两手空空

——海子《答复》