一种基于模糊PID的工业锅炉温度控制系统设计

韩文虹,赵广复

(1. 河南农业职业学院 电子信息工程系,郑州 451450;2. 郑州职业技术学院 软件工程系,郑州 450121)

一种基于模糊PID的工业锅炉温度控制系统设计

韩文虹1,赵广复2

(1. 河南农业职业学院 电子信息工程系,郑州 451450;2. 郑州职业技术学院 软件工程系,郑州 450121)

0 引言

温度是工业生产过程中最常见的控制参数之一,对温度的测量和控制具有很大的实际应用价值和应用前景,特别是在很多工业场合,温度控制的好坏直接影响产品的质量、设备运行的安全性和经济性。比如在电厂锅炉蒸汽温度的控制中,整个过程都要求对温度进行严格的控制和测量。目前在国内外很多温度控制系统都采用ARM作为处理器,PID作为温度控制方式。但在实际的工业生产过程中,被控对象往往具有非线性、时变性、不确定性,难以建立精确的数学模型,应用常规PID控制器不能达到理想的控制效果;再者, 常规PID控制器参数整定方式烦杂,整定不良,性能不好,对运行工况的适应能力差,特别是对于温度这种受周围环境影响较大的控制对象,不能很好的根据需要调节PID参数。针对这些问题,寻求PID控制参数的自整定技术,以适应复杂的工况和高指标的控制要求成了本温控系统设计的目标。

1 温度控制系统的硬件设计

本文采用Atmel公司的32位ARM9嵌入式微处理器AT9lRM9200作为主控制芯片,系统通过温度传感器把采集到的实时温度信号经过温度检测电路传给AT91RM9200,经控制算法处理得到控制信号,最后再经过D/A转换得到输出信号输出给控制执行机构达到自动控温的效果。系统硬件设计框图如图1所示。

图1 系统硬件设计框图

1.1 温度检测电路设计

温度检测电路是温度控制系统的重要组成部分,它承担着被控对象温度检测并将温度数据传输到AT91RM9200处理器的任务。本文采用了美国Maxim公司生产的K行热电偶温度数字转换芯片MAX6675,使温度检测部分的结构更加简单,可靠性更高,转换精度更好。MAX6675的SO、SCK、CS端 口 分 别 于AT91RM9200的MISO、SPCK和NPCSO端口相连。当AT91RM9200的NPCSO为低电平且SPCK口产生时钟脉冲时,MAX6675的50脚输出转换数据。在每一个脉冲信号的下降沿50输出一个数据,16个脉冲信号完成遗传完整的数据输出,先输出高电位D15,最后输出低电位D0,D14~D3为相应的数据转换数据,共12位,其中最小值为0,对应的温度值为0℃,最大值为4095,对应的稳定值为1023.75℃,分辨率为0.25℃。图2为温度检测电路图。

图2 温度检测电路图

1.2 存储模块设计

存储模块主要由NOR Flash、SDRAM、NAND Flash三部分组成。其中,NOR Flash用来存储系统启动程序和系统内核;SDRAM是操作系统和应用程序的运行空间;NAND Flash主要存储采集的数据以及应用程序。

在本设计中采用NOR Flash存储启动代码、Linux内核和用户程序,采用NAND Flash存储程序运行过程中所需要处理的大量数据。这样,二者的优势都可以得到发挥。SDRAM的存储单元可以理解为一个电容,总是倾向于放电,为避免数据丢失,必须定时刷新(充电)。本系统中为了充分发挥AT9lRM9200的32位数据处理能力,采用两片HY57V281620并联构建了一个32位的SDRAM存储系统,总量为32MB,能满足嵌入式操作系统及各种相对复杂的算法运行的要求。

1.3 通讯接口设计

通讯模块主要由串口电路,JTAG电路和以太网接口电路三部分组成,串行口电路采用RS232串口下载数据,JTAG电路用来调试系统,以太网接口电路用来和PC机或设备进行通讯,实现数据的交换。在本设计中,使用D/AVICOM公司的DMg161作为以太网的物理层接口;使用AT9lRM9200的UART单元自带的两个独立的异步串行口;使用标准的JTAG20针接口。

1.4 显示模块设计

本系统选用EPSON公司的SID13506LCD控制器用于控制AT9lRM9200嵌入式系统中的LCD、CRT和TV的图像数据显示。并选用专用于视频时钟同步信号的锁相环芯片ICS1523为SID13506提供时钟。

2 温度控制系统的软件设计

2.1 嵌入式linux的设备驱动程序

设备驱动程序实际是处理和操作硬件控制器的软件。驱动程序是内核的一部分,是操作系统内核与硬件设备的直接接口。1)查看原理图,理解设备的工作原理。2)定义设备号。3)实现初始化函数。在驱动程序中实现驱动的注册和卸载。4)设计所要实现的文件操作,定义file_perations结构。5)实现所需的文件操作调用,如read、write等。6)实现中断服务,并用reques_irq向内核注册,中断并不是每个设备驱动所必需的。7)编译该驱动程序到内核中,或者用insmed命令加载模块。

2.2 D/A数据转换程序设计

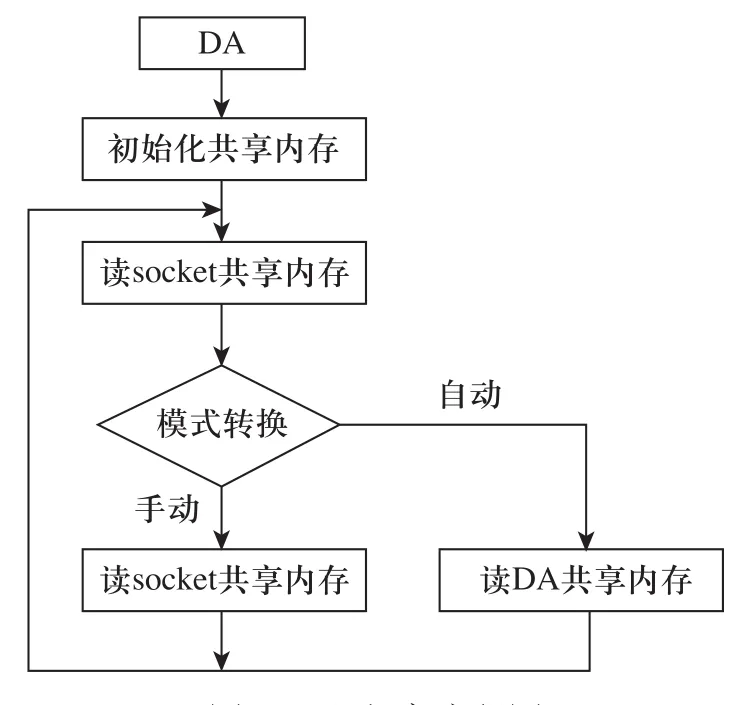

D/A数据转换程序在确定手动或自动模式后,决定是从Socket共享内存中还是从D/A共享内存中读取数据包,D/A程序流程图如图3所示。

图3 D/A程序流程图

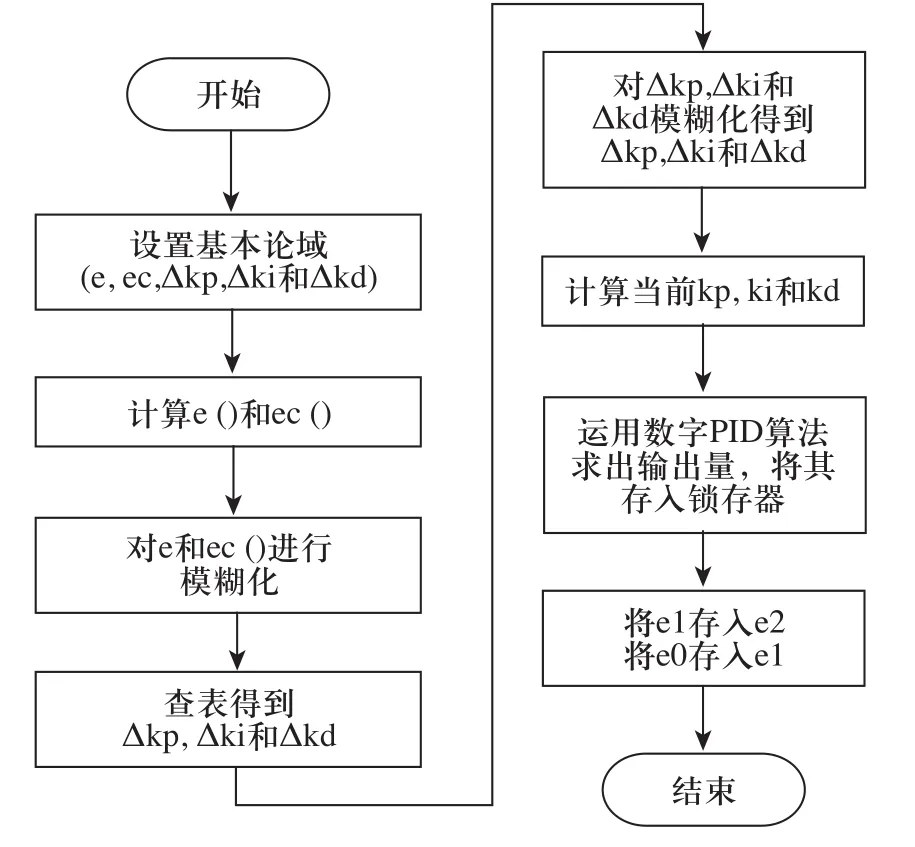

2.3 模糊PID控制运算程序设计

本文设计的温度控制系统采用模糊PID控制算法对检测到的温度数据进行处理,设计好模糊控制器之后,将模糊控制表存入AT9lRM9200处理芯片中,然后通过查询模糊控制表得到对应的控制量。具体的程序流程图如图4所示。

3 系统仿真与分析

本文所设计的温度控制系统具有一定的通用性,为了检测本系统的性能,本文以电厂锅炉蒸汽温度为控制对象,建立实验模型对其进行仿真分析。选择实测汽温的偏差和偏差变化率范围分别为(-15~+l5)℃和(-2~+2)℃/S,控制输出的范围为(0-10)mA。在保持其串级控制系统基本结构不变的前提下,设计了模糊自适应PID汽温控制系统,分别对模糊自适应PID控制和传统PID控制进行仿真对比。

图4 模糊PID控制流程图

Wa1(s)为副调节器,Wo1(s)和Wo2(s)分别为调节对象及其导前区的传递函数,WH1(s)和WH2(s)分别为减温器出口蒸汽温度和过热器出口蒸汽温度的测量单元。我们设计这些值分别为 Wa1(s)=20,Wo2(s)=5/ (1+10s)2

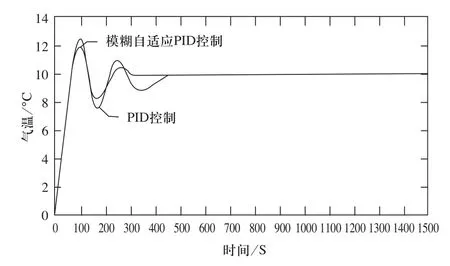

当设定值信号增加1mA阶跃变化时,模糊自适应PID和传统PID控制系统的响应曲线如图5所示。

图5 气温给定值阶跃变化时的气温输出响应曲线

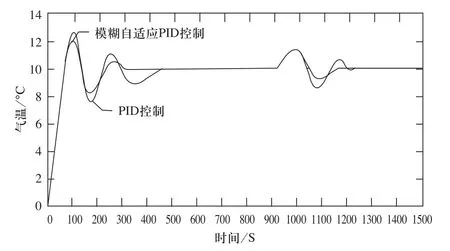

实际运行中负荷是变化的,因此各参数也有一定的变化。我们通过变换静态增益k和时间常数比较模糊自适应PID控制和PID控制在参数变化下的响应情况。开始仿真时系统各模型参数为原参数,在100s将 从20变为17,k=l不变;系统再次稳定后,在900s将k从l变为1.2,=17不变,系统仿真到1500s,模糊自适应PID控制和传统PID控制的响应曲线见响应曲线如图6所示。

图6 参数变化时气温输出响应曲线

从仿真结果可以看出:模糊自适应PID和传统PID控制相比超调量小,调节时间短,振荡周期短,控制对象参数发生改变时系统能较快平稳,而且系统的静态特性和动态特性也得到了提高,把PID控制的简便性、灵活性与模糊控制的鲁棒性融为一体,发挥了各自的长处,取得了更好的控制品质。

4 结束语

本文针对工业生产中温度控制系统具有非线性、时变性和滞后性的特点,采用模糊控制与PID相结合的方法,设计了一个基于模糊PID的工业锅炉温度控制系统,采用AT91RM9200为主控制芯片,并用模糊PID控制算法对温度进行控制。最后以工业锅炉蒸汽温度为被控对象,建立仿真模型对常规PID控制和模糊PID控制进行了仿真对比,结果表明采用模糊PID控制方法,有效的提高了系统对非线性、时变性和不确定性的处理能力,控制效果更好。

[1]李颖冲, 陈小强, 王思明, 严芳. 基于模糊自适应PID的陶瓷窑炉温度控制系统仿真[J]. 中国陶瓷, 2009, 45(7).

[2]丁珠玉,陈建,李云武,吴达科.基于模糊PID的花椒烘房温度自动控制系统[J].农业工程学报,2010,26(13):32-36.

[3]姜文佳,姜永健,姜广田,于锡纯.模糊PID控制算法改进及在温控系统中的应用[J]. 控制工程, 2006, 13(4):338-340.

[4]李力, 方国平, 章士友, 吴立. 模糊PID控制在冷却水温控系统中的应用[J]. 控制工程, 2008(Z1).

[5]李硕, 李鹏阳. 基于PLC的退火炉温度控制系统[J]. 计算机工程, 2010, 36(5): 245-247.

[6]毅宁铎, 赖展翅, 程琪, 穆丽宁. 基于模糊PID控制的温室控制系统[J]. 计算机应用, 2009, 29(7): 1996-1999.

[7]屠乃威, 付华,阎馨.参数自适应模糊PID控制器在温度控制系统中的应用[J].微计算机信息, 2004, 20(6).

[8]李磊, 白瑞祥. 模糊PID在热水锅炉温度控制系统中的应用[J]. 工业控制计算机, 2007, 20(2): 41-42.

[9]樊兆峰. 基于嵌入式计算机的煤气炉风门模糊PID控制[J]. 计算机测量与控制, 2010, 18(10): 2308-2310.

A design of industrial boiler temperature control system based on fuzzy PID

HAN Wen-hong1, ZHAO Guang-fu2

本文针对工业生产中温度控制系统具有非线性、时变性和滞后性的特点,采用模糊控制与PID相结合的方法,设计了一个基于模糊PID的工业锅炉温度控制系统,采用AT91RM9200为主控制芯片,并用模糊PID控制算法对温度进行控制。最后以工业锅炉蒸汽温度为被控对象,建立仿真模型对常规PID控制和模糊PID控制进行了仿真对比,结果表明采用模糊PID控制方法,有效的提高了系统对非线性、时变性和不确定性的处理能力,控制效果更好。

模糊PID;工业锅炉;温度控制;AT91RM9200

韩文虹(1968-),女,河南南阳人,副教授,硕士,主要从事自动控制等方面的研究工作。

TP273

A

1009-0134(2011)4(下)-0134-03

10.3969/j.issn.1009-0134.2011.4(下).39

2010-12-10