南京国民政府的农会立法研究

周晓焱 李精华

摘要:中国近代的农会出现于清末,但其作用是有限的。民国时期,南京国民政府也认识到农会的设立对其在农村基层的统治有着重要作用,先后通过颁布修改有关农会方面的支持法规来倡导在全国各地农村建立各级农会组织。但由于没有切实考虑到当时农村的实际,未能从实质上对农村存在的弊端进行改革,因而农会组织在很大程度上被南京国民政府当作基础统治的工具。故南京国民政府的农会立法对推动近代中国农业发展的作用又是有限的,渐出历史舞台也是必然的。

关键词:南京国民政府;农会;农会立法

中图分类号:D693文献标识码:A文章编号:1009--9107(2011)01--0123--06

鸦片战争以后,近代中国在经济和社会领域产生了历史性变革,导致了封建王朝的解体和民国的建立。尽管经历了不间断的政治纷争、军阀混战和外敌入侵,但在西学东渐和国内阶级力量对比发生重大变化的背景下,清王朝末期和北京政府统治时期就进行了一系列农会立法设计,在一定程度上维持了农村社会的稳定,其效果得到了南京国民政府的认同,也使得南京国民政府非常重视农会立法工作。作为一种正式的制度安排,它不仅在一定程度上体现了政府希望规范农村社会经济秩序的愿望,而且在某种意义上反映了一个国家的政治意愿和民主程度。我国现今农会研究成果多是侧重于清末、国民革命时期和中国共产党领导的农会组织研究,对南京国民政府时期的农会研究不多。近几年来,李永芳、于建嵘、魏文享等为代表的学者对南京政府的农会发展历程进行了比较深入的研究,并在相当程度上涉及到了农会立法问题,对本人的研究有很大帮助。但上述学者的研究重点多不是侧重于立法问题,而本文侧重于从社会立法的角度对南京国民政府的农会立法进行梳理,希望可以对这一时期的农会研究有所裨益。

一、抗战前的南京国民政府农会立法

在1927年国共合作破裂后,南京政府以“共产党操纵民众运动……以农民运动为最甚”为由厉行“清会”,当年颁布的《各级党部与各级民众团体之关系条例》中第4条明确规定:“各民众团体如发生重大事故,当地党部认为应紧急处置时,得由党部知会当地军警制止,同时呈报上级党部核办”,但其中并没有规定什么是重大变故,相当于给予各级党部以无限的自由裁量权限。同时,国民党社会部在其所印发《农会会务与业务》之中,指出“……农民未尽了解组织用意,不明运用方法,致反为外人所操纵,用作政治上或他种争斗的工具”,“过去农民组织的失败,不能归咎于组织的本身,而在其策略错误”,所以重建农会组织是必要的。但在重建过程中国民政府总体上还是比较保守,也十分强调通过地方党部和政府对农会的限制、控制和指导,以遏制中共力量在农村的发展。如国民党中央于1927年6月颁布《各级党部与各级民众团体之关系条例》、《县党部与县政府之关系条例》,分别确认了国民党各级党部对各级人民团体具有监督指导之权;县级民众团体之建立应由县党部指导,县政府不得十涉等。

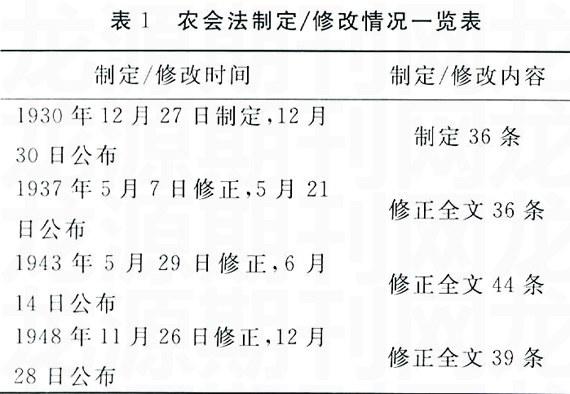

早在1927年5月10日南京国民政府颁布《佃农保护法》,其中第2条规定“佃农缴纳租项……由各地地方政府会同当地农民协会按当地情形规定之”,赋予了农会组织协调租佃矛盾的权利。1928年7月国民政府公布《农民协会组织条例》,标志徘徊已久的农会重建工作正式开始。1929年4月农矿部拟就《农会条例草案》,并在1930年8月经立法院153次会议讨论通过《农会立法院原则草案》,确定了《农会法》的立法宗旨,农会的组织架构和区域设置、管理监督等原则性规范。在此基础上,国民政府和国民党中央于1930年12月30日和1931年1月31日、2月5日和10月20日,分别颁布《农会法》(多次修改见表1)、《农会法施行法》、《省党部特别市党部及县市党部指导农会组织办法》、《农丁矿业团体登记规则》等法律文件,确定了农会立法中几项基本法规。

1930年《农会法》相当多地继承了1924年《农民协会章程》和1928年《农民协会组织条例》的内容,如《农会法》第1条规定“农会以发展农民经济,增进农民智识,改善农民生活而图农业之发达为宗旨”;第5条规定“农会应答复政府或自治机关之咨询并接受其委托”;第6条规定“农会得就有关农业之发达改良建议于中央及地方政府”;第7条规定“农会分乡农会、区农会、县市农会、省农会”的组织框架,这些内容和此前的农会立法没有什么大的区别。

《农会法》和《农会法施行法》较之以前的农会立法还有许多不同,这些改变实际上反映了国民政府对待农民组织的态度发生了根本性的变化。

首先,《农会法》将农民组织定义为“农会”而非“农民协会”,是想和此前政治性较强的农民组织加以区别,目的是使农会组织成为非政治性的民间互助组织。其次,在农会会员的组成上看,《农会法》第16条规定“凡中华民国人民,住居该区域内,年满二十岁,具有左列资格之一者,得为乡农会或市区农会之会员。一、有农地者。二、耕作农地面积在十亩以上或同地面积在三亩以上之佃农。三、中等以上学校毕业习农业者。四、经营与农业有直接关系之事业者”,它采纳了北京政府的农会立法成例,把参加农会人员的年龄限制由16岁提高到20岁;改“白耕农、半自耕农、佃农、雇农、农村之手工业者及在农村为体力的劳动者。为主体的成员结构为以农村有产阶级为主体,就相当于把农村中占有相当比重的无地农民挡在了农会组织以外,使得农会的代表性成立问题。

再次,《农会法》一反此前对农会职能界定模糊的问题,对农会的职能进行了明确界定,如第4条规定了农会有“土地、水利之改良”、“种子、肥料及农具之改良”、“森林之培植及保护”、“水旱虫灾之预防及救济”、“农业教育及农村教育之推进”、“公共图书室阅报室之设置”、“公共娱乐之举办”、“生产、消费、信用、仓库等合作事业之提倡”、“治疗所托儿所及养老济贫事业之举办”、“粮食之储积及调剂”、“荒地之开垦”、“其他关于农业之发达改良”等十一项职责,其目的就是为了使农会成为单纯的经济合作组织和民间互助组织,防止农会成为阶级斗争的工具。

第四,在农会成立的门槛条件上,《农会法》第13条规定“乡农会、市区农会之设立应有该区域内有会员资格者五十人以上之发起”方可设立,而《农民协会条例》规定农民45人以上连署就可以提出申请。在全国性组织的建设上,《农会法》并没有对全国性农会组织的建设做出明确的规定,而且直到民国覆灭最终也没有实现全国性农会组织的建立。

最后,《农会法》第2条规定“农会为法人”,确定了农会的独立地位,有利于改变传统的农村治理模式,实现基层管理的现代化和民主化。同时,也使农会成为农村中与保甲组织、士绅阶层相制衡的第二三方力量,有利于对打击地方势力和加强中央集权。

在重建农会组织的同时,国民党中央于1933年

2月连续颁布《各地高级党部指导人民团体权限划分办法》、《人民团体经费补助办法》、《人民团体组织指导员任用规则》、《指导人民团体改组办法》、《人民团体职员选举通则》、《人民团体理事监事就职宣誓规则》,以加强对农会组织的管理。特别是1933年6、7月间国民党中央公布的《修正民众团体组织方案》和《农人运动指导纲领》对农会组织管理进行了明确的规定,如《修正民众团体组织方案》第二节第1条申明“人民团体由民众自行组织,惟须接受党部之指导与协助及政府之监督”;第三节第3条标明“除例会外,各项会议须得当地高级党部及主管官署之许可方可召集”;第四节规定“本党对于依上标的组织之民众团体,应尽力扶持并加以指导;对于非法团体或有违背三民主义的行为之团体,应加纠正并由政府分别制裁之”。农会作为人民团体之一,无疑要遵守这些规定。《农人运动指导纲领》则指出农会应“以党部辅导农人自行组织为原则”、“各地之未有农会组织者,应扶助其有会员资格之农人,从速完成其组织。其已有农会组织,而尚未健全,或组织不良,不合农会法者,应设法使其组织健全或改组。其区域内有会员资格之农人尚未加入农会者,并应劝导其尽量加入。”要求农人训练“应由农会于党部指导之下切实施行之。”“指导农人……改良农村组织,积极参加地方自治工作,并且是举办清乡保甲等。”与此前的法令相比,通过国民党中央关于人民团体的一系列决议,更进一步把农会变成了一个依附政府兼有社会控制职能的组织。

结合农会法实施过程中存在的问题,国民政府于1937年5月21日公布修正后的《农会法》和《农会法施行法》,对1930年的农会法进行了相当的修改,如第3条改为“农会不得为营利事业”以确保农会成为非营利性组织,并与农村信用合作社等私益组织相区别;第9条改为“同一区域内,每级农会以一个为限”,防止了农会之间因争夺会员引发的冲突;第13条在会员加人条件中增加“一年以上之雇农”、“农业学校毕业者”、“具有农业知识与经验,并现在从事农业工作者”,扩大了农会的代表性;第14条在会员禁入条件中增加“吸食鸦片或其代用品者”严格了农会纪律;第20条增加“现任公务员不得被选为农会职员”的内容,可以在一定程度上保证农会的独立性,成为农村中的制衡力量。但因抗战的全面爆发,这次修改并没有取得预期的成果。

这一时期,农会发展总体上比较慢,除了国民党对人民团体建设的严格限制和控制外,还有两个方面的原因:一是因为国民革命后期国民党对农民运动的血腥镇压的让农民心有余悸,不敢加入农会;二是这时的农会主要是农村有产者的组织,难以代表无地农民的利益,而关于会费的强制性要求也限制了下层农民的参加。正如1938年《各级农会调整办法》所称“我国农民运动,自民国十六年以还,渐趋消沉,各级农会虽多依法组织,而实质极为空虚,工作几近废弛。”

二、抗战中的南京国民政府农会立法

在抗战时期,国民政府更加重视对人民团体,以提高政府的社会动员能力。1938年3月,国民党临时全代会通过的《改进党政关系案》中指出:“由下而上形成之组织,即由民众自动组织之团体,亦即本党在其间必须设法发挥党团作用之组织,如农会,工会,商会,各文化团体,职业团体等”,“本党应立于策动地位,其未组织成立者,由党策动党员发起组织之,其已组织成立者,由党运用党团领导之,以运用方式,稗得贯彻党的意志。”在此基础上,1938年至1939年国民党中央社会部制订了《各级农会调整办法》、《农会组织须知》,针对地方农会覆盖面有限、组织涣散和能力不足等现状,要求对地方农会加以整顿。一是针对农会多为地方官员和士绅阶层把持的现状,禁止非现在从事农业者参加,强调“农会职员须以会员充任为原则,农业知识分子须立于协助农民改良技术推行合作之立场,参与农会工作,其不合于本条之规定者,应即改选”。二是强调农会组织应该担负更多支持抗战建国的任务,组织训练农民“须与壮丁训练工作及地方自卫组织取得密切联系”。三是要求国民党各省市党部“应分期派员视导,并考核其效能,报部备核”,加强了对农会组织的控制和指导责任,以期进一步限制和取消了共产党力量对农会的影响,使农会完全成为只受控于政府和国民党的政治社团。

在抗战进入最艰苦的阶段以后,国民政府加大了社会控制的力度,尤其针对社会组织以限制入退会、派遣管理人员的形式加以控制。1937年《农会法》曾规定政府之公务员不得加人农会,但1941年司法院明文解释说:“乡保甲长为公务员,不能加人农会;不过,党务人员非官吏,可被选为农会职员。”从而为国民党通过党务系统加强对农会组织控制打开了方便之门。1940年6月国民政府公布《非常时期人民团体组织纲领》第2条规定“人民团体之组织应以适应战时需要为前提”;第8条规定“职业团体之会员入会,及下级团体加入上级团体,均以强制为原则,退会应有限制”;第10条规定“各种职业团体应设书记一人,以曾经特种训练合格之人员充任,必要时得由政府指派”。1940年社会部工作计划即称:“儿人民以年龄之高下,必须逐级编人各种组织之中,均为各县政府所当强制实行者。……凡此均属各级党部应积极参加活动之工作”。1940—1942年公布的《非常时期职业团体会员强制人会与限制退会办法》、《非常时期党政机关督导人民团体办法》《职业团体书记派遣办法》、《调整乡农会原则》、《非常时期人民团体组织法》等及其附属法规均秉承上意,强制民众加入农会工会等各种职业团体,并派员指导。

1943年国民政府第三次修正《农会法》,相对与此前的农会法做出了相当大的修改,如第1条宗旨中增加了“并协助政府关于国防及生产等政令之实施”的内容;第4条增加了“十二、关于政府机关之咨询及委托事项”为农会职责;第18条删除了地主可以加入农会的规定,并规定“公私团体经营农业之员工”可以闩愿加入农会,客观上有利于与共产党争夺农村民众。1944年3月国民政府召开社会行政业务检讨会,对抗战期间的社会行政加以总结,在其会议决议之一的“完成农会组织并充实其事业案”中,第2项规定“乡农会区域辽阔或会员人数过于众多时,得没分会,其小组并应予保甲之基层组织配合”,充分表露了国民政府积极扩大农会的目的,是要使农会成为农村基层政权的补充形式和保甲制度的附庸。

三、抗战后的南京国民政府农会立法

抗战胜利以后的1945年国民党召开六大,通过农民政策纲领其内容有“(一)农民政策在发展农民组织,……以保障农民权益,提高农民生活;(二)本纲领所称之农民,是指直接从事农业生产之人民;(三)确认农会为农民中心之组织,并扶植其发展”,因此国民政府《三十五年度国家施政方针》第16条明文要求“加强同业公会、农会、工会、商会及具他职业团体之组织”,第29条要求“加强农

工、生产、运销、信用、合作组织及消费合作组织”。等组织建设。但随着解放战争的全面爆发,1947年12月16日国防最高委员会通过了《经济紧急措施方案》申明“禁止闭厂、罢工或怠工”;5月18日同民政府内政部颁布了《维持社会秩序临时办法》,禁止10人以上的请愿和一切罢工、罢课、游行示威,并授权各地方当局对违反者进行镇压6月20日国民政府社会部公布《示范县农会实施办法》,要求地方政府对县级农会建设严加指导,可见其中心目的已经由推进农业发展、稳定农村社会,转变到加强社会控制、与共产党争夺农村群众上来。

随着国民政府在内政和战场上的双重失败,使国民政府的农会立法不断趋于保守和反动。1948年国民政府先后颁布了《戡乱建同全国总动员方案》、《动员戡乱完成宪政实施纲要》、《戡乱时期危害国家紧急治罪条例》,并在月19日修改《戒严法》第11条明文禁止工农运动,强令军警机关禁止一切集会、结社及游行请愿,并取缔其认为有妨害军事者。11月28日国民政府第四次修订了《农会法》,并要求令国各地对农会进行改组整顿。存原沦陷区要求重新建立农会组织,加强农民训练,并明确指出国民党进行农会组织的重建目的是“一方面提高其社会道德,增进其智识技能,促进其生产与生产额,以达到改善生计之目的;一方面健全其组织,对内则使其协助政府,实行本党之土地政策,并以全力肃清共产土匪,以求社会安宁,而促进地方自治;对外则提高其民族意识,启发其自卫能力,共救同家民族之危亡。在加紧立法控制的同时,国民政府社会部和国民党中央组织部、农工部两次举办“社会工作培训班”,其工作目标为“调查奸党分子及其活动”,以便从组织上进行反共和控制工人运动。

抗战胜利以后,国民政府进行的一系列农会办:法并没有在进步的道路上进行下去。随着国民党的全面失败,已沦落为控制,甚至压制农民运动工具的一系列农会立法被扔进了历史的垃圾堆。

四、对南京国民政府农会立法的评价

纵观南京国民政府的历史,有关农会的法律法规和由政党制定的、与农会相关的政纲有一个之多。可以说,这些法律和政党政纲大部分鄙顺应了历史发展的潮流,一定程度上提高了农民的地位,协调了农村阶级关系,对于整个社会的稳定与进步都具有重大的历史意义。

首先,南京同民政府的农会立法注重参号外国的农会法例,特别是国民政府建立之初,出于发展资本主义和改变中国落后面貌的良好愿望,继承了西力。资本主义国家农会立法的精神实质和优秀成果,基本做到了与资本主义国家的农会立法相接轨。所以,其立法内容大大超过了当时世界上殖民地半殖民地国家的农会立法水平,对于处于现代化起步过程的中国具有明显地进步意义。

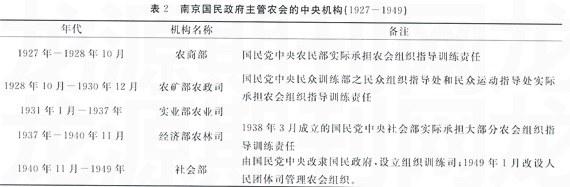

其次,南京国民政府通过农会立法确立了比较完整的农会管理机构,在制度上确定了国家对增进工人福利,保护农会组织发展的法定责任和体制保障(见表2)。

第三,南京国民政府的农会立法初衷之一是为了提高农民知识和技能,改变其散漫落后的面貌,维护农民利益,促进农业的发展,以达到稳定社会的目的。如《训政时期约法》规定了农民有组织农会的基本权利;《农会法》确定农会为独立的非营利法人,为其承担推动农业发展和农村改造、民间互助等提供了法律依据。农会的建立在一定程度上限制了对农民的盘剥,加上同民政府以行政手段的大力推动,使得这一时期的农民乐于加入农会组织,大大推动了农会组织和会员的增加(见图1、2、3)。

第四,中国国民党在推动南京国民政府的农会立法方面发挥了积极作用。尽管国民党并没有实现其消灭农村租佃制度、实现“耕者有其田”的政治主张,但其在三大、四大、五大、六大决议中均明确了推进农会组织建设的内容。所以说,不论是北洋政府统治时期还是南京国民政府统治时期,不论是出于三民主义的理念,还是出于巩固统治的需要,中国国民党始终为农会立法奔走呼号,更直接指导和推动了广东地方政府与南京同民政府的一系列立法行动,这是一个不可以否定的事实。

在承认南京国民政府农会立法进步作用的同时,我们也必须承认作为一种具有阶级性的社会调控手段,农会立法集中体现了南京国民政府对农民及其团体的态度和意图,具有明显的时代和阶级的局限性:

第一,南京国民政府的农会立法有一定的矛盾性。其一,在民族矛盾和阶级矛盾十分尖锐的情况下,在不彻底解决农村土地问题的前提下,幻想把农会组织限制在非政治的领域中是一个难以想象的难题,也就为国民党在同共产党争夺农民的斗争中败下阵来埋下了伏笔。尽管在国民政府行将覆亡的最后几年,也试图在农村推行“二五减租”,要求农会以推行土地改革为中心工作,但随着国民政府的迅速覆灭也没有什么大效果。其二,南京国民政府的农会立法把农民的主体界定为有产阶层,但显然不利于农民特别是下层无地农民借助农会改变自身困境,也就无法动员更多的农民加入农会组织。

第二,南京国民政府虽然以立法的形式保护了农民和农会的一些权益,但是它同样也以立法的形式限制、甚至是剥夺了农民和农会的一些合法权利。特别当其统治权面临严重威胁的时候,不论是北洋政府还是国民政府,都撕去了伪装,以修正《农会法》限制农会的职能,限制无产者加入农会的权利;以新闻检查的方式限制农会刊物的发表;以血腥的镇压力抗农民运动。随着南京国民政府对农会的“控制”达到了顶点,也窒息了农会的生存活力,最终导致了民国自身的覆亡。

第三,南京国民政府的农会立法具有一定的空想性。一方面,力图把农会建成一种掌握举办农业教育、推广先进农业技术、互助合作、公共娱乐及养老济贫事业的机构,显然对刚刚起步的农会组织期望过高。另一方面,南京国民政府积极鼓励农会参与增进农民福利的行动,但由于相当一部分农民生活疲困,无钱缴纳会费,也享受不到农会保障。就是加入了农会的农民,由于农会本身经费比较短缺,用于福利事业的经费很少。加之,农会立法一味强调和国际接轨,脱离了中国实际,很多主张根本就无法实行。

第四,中国国民党在推动农会建设方面发挥了重大作用,但其党政不分的情况难免出现“政出多门,号令不一”的情况,使得管理比较混乱。加之其“揠苗助长”式的推动,客观上对农会组织的健康成长是不利的。

总的来说,南京国民政府的农会立法其体系越来越完整,基本实现了与国际接轨,反映了南京国民政府成立初期企图超越阶级对立、主张劳资合作的复杂动因,它既隐含着消弭当时已经如火如荼的农民运动的深层政治动机和稳定乡村社会经济生活秩序的迫切愿望,也在相当程度上蕴含着对统治长远利益的追求。但是在那个法令多于牛毛、政坛“你方唱罢我登场”和社会动荡贫穷的年代,幻想一项单行法规取得突出的效果无异于镜花水月。可见,任何一项立法行动,要真正有效的实施,除了要借助政府的努力外,还要靠安定和谐的社会环境等诸多因素的合力才有可能,否则难免要陷入“徒善不足以为政,徒法不足以自行”的困境,这可能就是我国今天的酝酿中的农会立法必须接受的教训。

参考文献:

[1]中国第二历史档案馆,中华民国史档案资料汇编第五辑第一编政治(三)[M],南京:江苏古籍出版社1994.

[2]徐百斋,中华民国法规大全[M],上海:商务印书馆,1937。

[3]乔启明,农会会务与业务[M],南京:正中书局,1944:7,

[4]立法院编译处,中华民国法规汇编(第七编)[M],J:海:中华书局,1934.

[5]谢振民,中华民国立法史[M],上,北京:中国政法大学出版社,2000.

[6]中国第二历史档案馆:中华民国史档案资料汇编第四辑(JE),南京:江苏古籍出版社,1986,

[7]秦孝仪,中华民国社会发展史[M],第二册,台北:近代中国出版社,1985.

[8]中华民国经济部,经济法规汇编[M],第三册,上海:商务印书馆,1939:4-8.