索加湿地

徐晓光

索加地区是2003年经国务院批准的三江源国家级自然保护区核心保护区之一,是以保护藏羚羊、藏野驴、雪豹和黑颈鹤等珍稀野生动物以及高寒草地和长江源区域生态系统为主要目的。索加地区地处长江源的中心地带,其西北为可可西里国家级自然保护区及长江北源楚玛尔河,南面为长江南源当曲源头和长江正源沱沱河,北面为长江干流通天河,东面为高寒草甸区。由于海拔高、地处偏远,当地的野生动物资源和植被类型明显比周边地区丰富。

贡萨寺与雪豹的故事

2009年6月29日,中国治理荒漠化基金会考察队沿着牙曲河的小路向着索加乡驶去。索加乡有着良好的湿地和草场,众多的野生动物在这里栖息繁衍。我们在2006年漂流当曲河的时候,索加乡境内的莫曲河入河口是我们的登陆点。索加乡也可说是中国最大的乡了,1万多平方公里的土地,如果按照管辖面积计算,这里的乡长足以和欧洲的国王平起平坐。

湿地是江源的重要组成部分,它像海绵一样,为江河涵养着大量水分,同时它又是物种的基因库。从治多到索加,我们一直是在海拔4500~4800米的高度上行走。索加自然保护区主要是以高寒草甸和高寒草原生态系统为主。同时也有大片的沼泽湿地和很少的灌丛。高寒草甸分布面积大,约占索加地区的75%;高寒草原次之,约占12%;高寒沼泽湿地面积第三;而灌丛草原则呈零星小片,多分布在河谷和山地阴坡。在海拔4400~5200米之间分布着以高山蒿草、矮蒿草、线叶草为主的高寒草甸草场。在海拔4400米以下是高寒草原,草原土壤比草甸土壤干,草层不明显或没有,底层是沙砾,以紫花针茅、异针茅和莎草类为优势种;在海拔4600~5400米之间分布有冰川和岩石,这里没有任何植被覆盖。

索加也是野生动物的天堂,2006年我们漂流当曲河在索加莫曲河登陆的时候,看到最多的是绅士般的藏野驴,孤独的狼,还有天空的精灵——金雕。这些野生动物是这块土地真正的主人,每当因为我们的行动惊扰它们时,我们会感到一丝歉疚。

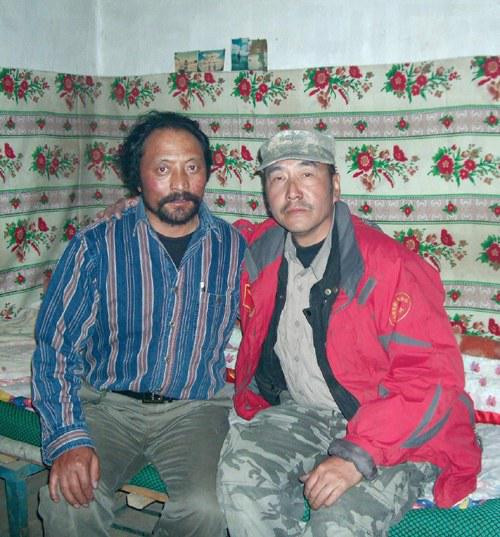

老朋友安多尼玛现在是索加乡的党委副书记。安多尼玛有着当过前治多工委书记、反偷猎野牦牛队扎巴多杰秘书的光荣经历。我们先在治多现场碰头,在半路他又赶上来为我们带路。当天色已晚,阴霾四起的时候,车队顺着小河拐进一个偏僻山沟,如果没有人带路,谁也不会发现在这个山沟的后面是一个豁然开朗的山谷。

山谷里面有一座静谧的寺庙,这个寺庙是治多著名的贡萨寺的分支机构,也称做贡萨寺。寺庙里有僧人八九位,一位德高望重的长者带着一群年轻力壮的修行男子。见到是尼玛书记带来的客人,寺庙里上下忙乎了一阵,到井里提水,用牛粪把个炉子烧得通红,一会工夫,屋子里弥漫起醇厚的酥油茶的味道。

考察队员王玮玲老师在日记中这样记载:尼玛书记领众人拐入牙曲峡谷中的贡萨寺。于寺中火塘旁用餐后,收拾炊具间,其余众人观雪豹,议照片。奇寒,风急。井中打水之际,把不稳摇把,被重重击打头上,几乎晕倒,幸无大碍。队员(李国平)告知杨勇已开会讨论时,脑袋仍昏昏然。

晚上,喝完酥油茶,僧人阿翁成来拿来一个雪豹的头骨请大家看,他告诉我们,这个雪豹的头骨是2008年6月的一天,被寺庙里的狗叼回来的。从头骨的牙口看,这是一只年老体衰的老雪豹,在没有天敌的情况下,寿终正寝,被其他动物捡了个便宜。阿翁成来告诉我们,他最近一次目击雪豹是在2009年6月的一天。他还说美国一个叫夏勒的动物博士也在2008年5月来过寺庙,据说是研究雪豹的专家。在这里待过一段时间进行考察。

有人是这样描绘雪豹的:在重重山岭间穿梭,追捕猎物,宽厚脚掌的趾间生着毛发,脚步轻柔徐缓,就像融雪悄然滑落山脊,形容了雪豹很是优美的身段。

我们多次上高原,见过许多藏羚羊、野驴、野牦牛、狼、狐狸等,因为雪豹的敏感和警觉,无缘见到活体的雪豹,颇为遗憾。

雪豹是高原生物链上最重要的一环,由于猫科动物繁殖的难度远大于野驴等大型群种,因此,不光是在青藏高原,就是在整个中亚高原地带,雪豹的数量也是呈下滑趋势。是否完全是人类的原因导致雪豹数量的下降,应该是个比较复杂的问题。人,其实也是生物链的一部分。几千年的历史证明,人和这些野生动物并非截然对立的水火关系……尤其是在索加这个地方,对于厚待野生动物的索加人来说,野驴与雪豹没有什么不同,都是朋友而已。

雪豹最危险的敌人是来自生态环境的变化和人类中的坏人!

晚上大家与众喇嘛就着摇曳的酥油灯互动了一番,话题很广,语言不通的缘故,多是不得要领。队员分散在寺庙的各个角落睡觉,我和两个僧人汉子头抵头地睡在一个屋里,伴随着浓烈的羊膻味和雷鸣般的鼾声到天亮。

第二天早上起来,见一辆摩托车从山脚拐过来,和大喇嘛咕唧了一番,然后驮着阿翁成来疾驶而去。细问,原来是牙曲四组的牧民来请寺庙的僧人去村里念经,念经的原委是村里的水位下降,请僧人施一下佛法,让水升上来。过去我们的内地的一些地方缺水,村里也会请法师或道士之类仗剑作法呼风唤雨,可惜我们没有及时跟进,没有拍到求雨的场面。

早上,喇嘛穿梭在寺庙的各个角落忙碌着,许多喇嘛是光着脚在行走,疑是经济拮据,问后得知,因为这个时候是大地复苏的时候,如果鞋子太硬就会伤害那些生灵,这就是他们对自然的理解,这就是他们与自然相处的和谐方式。正是这些近似宗教的理念使得他们对自然充满了敬畏和尊重,加上近年来科学元素的介入,如太阳能等,才有得现在高原的生机盎然。

殿堂深处传来阵阵诵经声,浑厚而富于感染力,他们是用心灵在感受佛法的存在,我们则是用思考在反省眼前的一切,这样,我们就欠缺一种信仰的支撑,有信仰的人是幸福的。

索加的野驴

6月30日11点,考察队经过乌通湿地,力图寻找一条通向通天河烟瘴挂峡谷的路。2006年我们漂流当曲到此登陆,曾经发现两岸有大量的新月形沙丘,鉴于通天河在西线调水中的特殊地位,沙化问题将是一个不可忽视的问题。这次杨勇想从陆地上接近,拍摄它的照片,我们又开始寻找一条没有路的路。2006年的那次漂流给人留下了终身难忘的记忆,当曲与沱沱河交汇的河面,天高云阔,通天河烟瘴挂峡谷的美景实在充满诱惑。我们在目标地驱使下,顽强地从峡谷穿出,又从河道里涉过。

人们了解通天河大多是从《西游记》里那条经过浪漫主义描述的河流,你不得不佩服作家吴承恩先生的想象力,第一次见到这条在高原上无遮无拦的大河竟有几分熟悉。在GPS上显示,通天河离我们只有36公里,但这个36公里是个直线距离,在这个距离上是数不清的河道、沼泽和险情。下午1点,头车带着车队闯进一片远看很美丽的草场,当我们下车俯身一看时,惊掉一身鸡皮疙瘩,草丛里是密密麻麻的虫子,从视觉到心理上都给人一种催吐的感觉。再次陷进了沼泽,我把头车拉出来后,自己的座驾又一头扎了进去。我们在不断的陷车中体会着唐玄奘西天取经的磨难和艰辛。

在距离索加乡36公里的地方,我们终于看到高原“绅士”—— 一群优雅的藏野驴群,它们瞪着美丽的大眼睛伫望着我们,眼神里没有对人类的畏惧,彼此互相对视,那是一种和谐与感动。一路驶来,似乎发现野驴比前年要少很多,也许是接近了繁殖季节或是其他原因,但公路沿线的牧民的定居点似乎明显增多。尼玛告诉我们,这里的牧民很快就要离开这里,转场到冬季牧场。

说起野驴,这是个很有故事的动物。当地牧民是这样描述野驴的:野驴在山顶像哨兵;在山沟像探子;到河边饮水像打水的女人;从背后看像一个人牵着羊;从前面看像一个人骑着马,手拿长矛;成群吃草像馱运茶叶的商队……我对野驴的描述就是高原的动物绅士。2006年夏季漂流当曲时,就经常把岸边伫立的野驴当做接应组的兄弟,每每都要雀跃一番。在索加的沼泽地里可以发现一条弯弯曲曲的“沟”从干涸的沼泽地边缘穿过沼泽,这条“沟”宽不过半米,但底部的泥沙坚硬结实,这是野驴年年迁徙留下的足迹。当成千上万的野驴迁徙的时候,整个草原都会被染变色。索加境内的君曲河被称为野驴河。当然那是遥远的故事了。野驴原来的活动范围可延至治多县城附近。20世纪50年代,政府开始有组织地猎杀野驴,从县里到牧委会都有自己的打猎队,野驴肉不但自己吃,还被运到城镇供应居民。

从20世纪80年代开始,禁止猎杀野驴以后,除索加的君曲河附近的野驴有增加外,其他地方很难见到成群的野驴。这几年由于气候的原因,导致草场的不断退化,同时,因沼泽的干涸,昔日野驴的迁徙之路,已经显露无疑,它们也无须再寻找那条回归迁徙的小路。这些因素导致野驴的活动区域也在缩小,野驴与家畜共处一个草场的情景已不是新鲜事。也许是索加的人更加善良,也许是索加出了一个反盗猎的英雄——索南达杰。总之,眼下野驴在索加的生活是安逸的。

索加的野驴,现在不必害怕人类的伤害,但已经不算广阔的草场和沼泽地干涸后裸露的荒漠,越来越严峻的生存环境才是最令人担忧的。

寒冷笼罩下的索加乡,在冰雹和淫雨的袭击下瑟瑟发抖。我们在尼玛书记的带领下进入一间平房里,宾主坐定。尼玛书记说,这间簡陋的房子就是反盗猎英雄索南达杰在这里任党委书记时的卧室,闻言我们对这间陋室肃然起敬。

7月1日清晨,我们在藏狗的群吠声中醒来,天气仍然是淫雨绵绵,寒风飕飕。杨勇熬了一锅粥,粥里放点红糖,喝下肚,热量传遍寒冷的身体,在这个地方这已经是很惬意的早餐了。

退化的草场与种草人

下午1时30分,途中经过一个叫黑土滩的地方,遇到几个西宁来的种草人,他们是受雇在这里种植一种叫中华羊茅草和佩剑草的植物,据说这种植物对防止荒漠化,恢复草场有着很好的效果。他们拉着我们在草地上辨认着他们的劳动成果,虽然他们一个劲地在地上为我们找着,说是有他们种出来的草,可我们还是没有谁能看出哪个是他们种的,哪个是自然生长的。

西宁种草人告诉我们,他们种的中华羊茅草和佩剑草是由专家研究出来的。适合这里的气候,政府出钱,公司种,成长后验收。杨勇问尼玛书记,这样种草的意义在哪儿?尼玛有些无奈地说,这是公司在这儿种的。我们想让他们种的地方,他们不种,而这些路边,牲畜也不会来吃,他们却图省事,都种在这样的地方。

很多好的事情,一旦在市场运作的背景下,问题就复杂了。种草恢复草场是善莫大焉的事情,如何把好事办好,可就是当地政府的职责了!如果做不好,还有可能破坏本来就很脆弱的生态环境。

江源的人都知道现在草场在日益退化,但很难和全球气候变化联系起来。在索加乡时,正赶上县政协的人到这里搞调研,他们和我们一再强调的是,这些年来,江源水量在减少。政协副主席兰帮告诉我们,近10年来江源的各种灾害越来越多。1985年的一场雪灾,至今都没恢复过来。20世纪70年代,索加乡有100万头牲畜,1985年雪灾后,现在几乎是隔三差五地闹灾,索加乡目前的牲畜还不到60万头。说到这里,官员们也是忧心忡忡。

去观鸟的路,简直就是一个充满陷阱的溜冰场,汽车沿着浑浊的河水缓慢地爬行,雨水洒在青草上像泼了猪油,轮子不断打滑又不断地陷车,还差点歪到河里。那个“观鸟湿地”,除了漫天的雨雾和喧哗的河水外,我们连一根鸟羽毛都没看见。