农村土地流转对中原经济区建设的影响——以“江湾模式”为例

□应 媚 王 伟

(1、2.郑州大学商学院,郑州 45000)

作为国家粮食生产核心区及其他主要农产品、畜产品的主产区,中原经济区的农业生产无疑关系到全国的农业安全。因此,中原经济区建设的关键在于探索如何走出一条“工业化、城镇化与农业现代化”协调发展的崛起之路。而要做到“三化”协调发展,以土地流转实现土地集约化、规模化经营则是首要问题。土地利用率的提高,有利于推进农业产业化、标准化,保证农业生产特别是粮食安全,推动农业发展方式转变,吸引农村人口向城镇持续稳定转移,为消除城乡二元结构创造条件。作为河南省农村改革发展综合试验区,信阳市把以土地流转为中心的农村产权制度改革作为试验区建设的核心和关键,其中探索出的“江湾模式”,有效地促进了农民增收、农业产业化、农村面貌改善,对中原经济区建设中土地流转(尤其是土地集中)机制的创新具有一定的借鉴意义。本文将介绍其基本运作模式,并结合中原经济区建设的“三化”协调发展的战略,着重就这一土地流转机制进一步发展、推广提出建议。

一、相关理论与文献评述

(一)相关理论简介

1.梯度转移理论

该理论认为,区域经济的发展取决于其产业结构的状况,而产业结构的状况又取决于地区经济部门,特别是其主导产业在工业生命周期中所处的阶段。如果其主导产业部门由处于创新阶段的专业部门所构成,则说明该区域具有发展潜力,因此将该区域列入高梯度区域。随着时间的推移及生命周期阶段的变化,生产活动逐渐从高梯度地区向低梯度地区转移,而这种梯度转移过程主要是通过多层次的城市系统扩展开来的。

2.增长极理论

该理论的主要观点是,区域经济的发展主要依靠条件较好的少数地区和少数产业带动,应把少数区位条件好的地区和少数条件好的产业培育成经济增长极。通过增长极的极化和扩散效应,影响和带动周边地区和其他产业发展。增长极的极化效应主要表现为资金、技术、人才等生产要素向极点聚集;扩散效应主要表现为生产要素向外围转移。在发展的初级阶段,极化效应是主要的,当增长极发展到一定程度后,极化效应削弱,扩散效应加强。

(二)已有研究的启示与存在的不足

中原地区具有承东启西、连南贯北的区位优势,东部经济的发展已经为具备工业基础的中原提供了产业承接和经济崛起的机遇。由梯度转移理论,分析中原现状,建设中原经济区,要抢抓沿海高梯度区域向中部低梯度地区转移的有利时机。根据增长极理论的极化和扩散效应,中原经济区建设应找准自身的增长极,由极化效应带动周围地区及上下游产业的发展,由扩散效应使增长中心扩张和第二极、第三极以至更多增长中心的出现,从而带动整个地区的发展。

综合国内外研究,虽然针对各个具体经济区建设研究很多,但仍存在以下不足:①缺乏对中原地区的特殊关注。就广义的中原来说,发展相对滞后和欠发达的特征更加明显,是一个面临特殊困难,有可能被边缘化的区域(喻新安,2010)。另一方面,中原经济区拥有人口1.7亿,农村人口占较大比重。区域发展的重点和难点都在农村,优势也在农业。建设中原经济区,在一个传统农业区域,率先走出一条不以牺牲农业和粮食生产为代价的“三化”协调推进、科学发展之路,对全国转变农业发展方式,对中西部地区解决“三农”问题,都具有十分重要的现实意义。因此,在经济区建设的研究中应给予中原地区特殊关注,而这正是已有研究所缺乏的。②未考虑农地制度对经济区建设的影响。中原经济区耕地面积约1.9亿亩,工业化、城镇化、农业现代化建设都需要土地,如何提高土地集约利用水平,确保农业安全是中原经济区建设的关键。然而规模经营不是通过行政手段强行收回农民的承包地而实现,不能把规模经营与家庭承包经营对立起来,而要在以家庭经营为基础的前提下,创新农地制度,培育土地要素市场,建立土地流转机制,实现规模经营。因此,对以农业为基础的中原经济区来说,其建设发展就应充分考虑农地制度的影响。然而,已有文献往往缺乏对农地制度在经济区建设中的影响研究,不利于中西部地区解决“三农”问题进行借鉴。

二、“江湾模式”案例分析

(一)“江湾模式”基本情况

信阳市光山县江湾村共有16个村民组,565户,2460人,现有耕地面积3482亩。全村常年外出务工人员900多人,占全村劳动力80%,留在村里的多数是老人和孩子,部分农户对农业生产的某些环节无力顾及,按广种薄收的生产方式粗放经营土地,“抛荒”、“撂荒”现象较为突出。为提高土地利用综合效益,避免农户之间自发流转土地产生的纠纷,经村民代表大会讨论、光山县工商行政管理局注册登记,江湾农村土地信用合作社于2009年3月27日正式挂牌成立,成为河南省第一家农村土地信用合作社,探索出了土地流转的“江湾模式”。

江湾农村土地信用合作社成立后,出现了存贷两旺、求大于供的好行情。截至2009年底,合作社共吸收存地3300亩,贷出土地3300亩(见图1),土地流转率达94.7%,农民实现存地收入87万元,合作社实现经济收入5.6万元,转移劳动力480人;并将过去流转的林地、湖面、花卉等1821亩土地规范存贷,完善了合同,发放了《土地信用证》、《土地贷出证》。江湾农村土地信用合作社的成立,奠定了土地集约经营的基础,机械化服务也应运而生,为此,江湾村又筹集资金175万元,购置大型农机具13台套,成立了江湾农业机械化专业合作社。

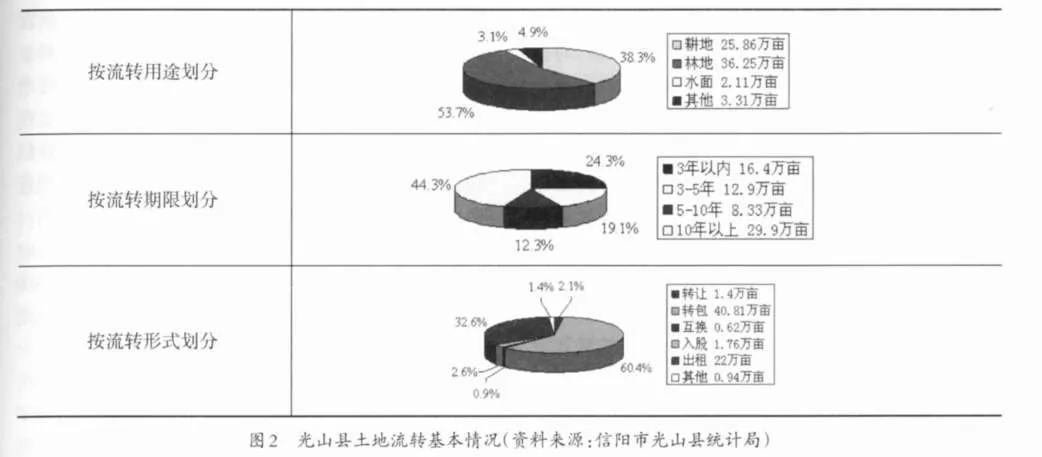

在江湾农村土地信用合作社的辐射带动下,周边的刘渡、蒋楼、周乡、金大湾等四个村相继成立了土地专业合作社,并与江湾农村土地信用合作社、农业机械化专业合作社“社社联合”,组成江湾农村土地信用合作社联合社。目前,联合社共完成土地流转11000余亩,拥有各种农业机械20余台,使以江湾为代表的土地合作经营规模及土地流转质量跃上了一个新台阶,“小田变大田、少田变多田”的实践步入新高度(见图2)。江湾村也因此被列为河南省农村改革发展综合试验区建设先行示范村。

(二)江湾农村土地信用合作社的主要内容和做法

1.运作方式

江湾农村土地信用合作社以合作制为基本形式,实行“三权”分离,即村集体拥有土地所有权、农民拥有土地承包权、合作社拥有土地经营权。合作社实行社员代表大会、理事会、监事会的治理结构(见图3),并建立了《江湾村农村土地信用合作社章程》、《江湾村农村土地信用合作社财务管理制度》等各项规章制度。在运作过程中,农村土地信用合作社作为土地承包经营权流转的中介组织,吸收“存入”土地(承包经营权),并经整理形成连片,再“贷出”土地(承包经营权),以存贷差价获取收益。合作社的收益一部分用于合作社的日常运营开支,一部分作为集体的公共基金用于村内公益项目支出或扩大再生产。农户自愿以流转面积存入合作社,从合作社获取存地利息。这种借用金融业存、贷款机制,促进农村土地流转和规模经营的运作方式,被外界形象地称为农村“土地银行”。

2.运作流程

江湾村在土地流转实践中已形成一套成熟的做法,操作规范,信息透明,办事效率高(见图4)。

①有流转土地意向的农户,向合作社提出存地申请,并向所在村备案同意后,经合作社现场确定,在双方自愿协商的基础上,对存入的土地,按质量和存入年限分年度向存入方支付利息。②合作社对存入的土地进行整合,提升土地增值空间,多渠道、多形式及时对外发布土地流转信息,寻求龙头企业、经营大户承包,实现规模效益。③与土地承贷方协商,对承贷土地100亩以上的业主,向县、乡(镇)土地流转服务机构备案,并对其资质、经营能力、经营项目进行审查,在不违反土地流转原则的条件下,合作社与承贷方充分协商后签订土地租赁合同(使用标准文本)。承贷方需鉴证的,由相关部门给予鉴证。④对存入土地的农户和承贷土地的业主,从事二、三产业需资金支持时,由合作社提供担保,农村信用社给予贷款支持。⑤合作社对存入的土地主要租赁给企业从事农业综合开发和特色产业种植,也可以承包给本社大户成员经营与合作社自主统一经营。

(三)“江湾模式”的成效

“江湾模式”是对土地流转机制的新探索,对推动中原经济区建设有着积极的现实意义。

1.搭建了流转平台,促进了农村土地规范有序流动

江湾农村土地信用合作社为土地集中提供了很好的渠道,突破了私下流转土地存在的信用障碍和信用风险,避免了土地自发流转过程中可能出现的纠纷,使得存地农户可以安心从事二、三产业或外出务工、经商,土地承贷方可以按约放心实施规模高效农业产业开发,从而使参与土地流转的各方利益都得到切实保护。另一方面,龙头企业、经营大户等用地方可一次性从合作社批量贷出所需土地,而无需同农户一家一户地签约,减少了自寻土地的麻烦和风险,减轻了前期工作和资金压力,为有志于投资农业的工商资本、民营资本等社会资金获取回报创造了条件,为农业生产的规模化和标准化奠定了坚实的基础。江湾农村土地信用合作社成立至今,已吸引北京水产商承贷水面50亩进行生态养殖,并吸引当地外出务工成功人士先后投资500万元,创办了新型环保砖厂、养殖场。

2.农业机械化程度提高,农业产业化经营初具规模

江湾农村土地信用合作社的成立,实现了土地集中规模经营,并通过农业机械化专业合作社将原先分散在各家各户的农机具充分利用起来,进行大规模地机械化作业,既提高了生产效率,又降低了生产成本,同时也为农业实用技术的推广应用提供了便利。目前,江湾农村土地信用合作社已建立优质小麦高产示范基地1200亩,油菜品种展示基地800亩,基地建设实行三统一:统一机械耕作、统一种植品种、统一技术服务。合作社的成立,突破了农村经济“散”的制约,在坚持家庭联产承包责任制的前提下,推动土地这一生产要素向合作社集聚,向龙头企业、经营大户集中,推进了农业产业化,推动了农业结构调整,使农业向规模化、专业化、区域化、特色化发展,解决了一家一户小生产与大市场的矛盾。

3.实现了农村劳动力有序转移,农民收入显著提高

平均分包土地的格局使农民扩大经营规模面临土地有限地制约,农民在有限的承包土地上增收难度较大。江湾村通过农村土地信用合作社的形式,推动了龙头企业和农民专业合作组织的规模经营,培育了新型农民,使原本仅依靠土地为生的农民就近转移,使外出务工农民“离乡不丢地,不种也收获”,既避免了单个转包的风险,又加快了农民增收。据统计,农民流转土地后,每亩土地可以实现300元左右的租金收入,另外可享受国家各种补贴约100元。转移出的劳动力可外出务工,或是就近在农业产业化企业中打工。通过土地存贷,江湾村转移劳动力480人,其中外出务工300人,月工资收入1600元以上,就地就业180人,月收入超过1300元。江湾村年人均纯收入从2008年的3400余元增长至2009年的4100余元。

4.增加了集体经济收入,加快了新农村建设步伐

农村土地信用合作社的成立,使村集体增强了经济实力,解决了有心办事但无力办事的问题。江湾农村土地信用合作社支付农民的存地租金为300元/亩,贷出土地费用为350元/亩,其间50元的差价作为集体收入。而水面、河滩贷出又为村集体增加了部分收入,合作社贷出河滩地建成的苗木花卉基地,每亩收入由过去的80多元提高到现在的4000—5000元。从而,使江湾村能更有效地进行结构调整、村庄整治、土地复垦。以土地流转为契机,江湾村采取土地互换、拆旧宅划新宅、整治空心村等措施完成了集体建设用地集约调整,集中搬迁了6个村民组,规划出308亩建设用地,启动了江湾社区一期建设工程。截至2009年底,近300户建筑面积300m2的农民新居已建成;通过农业综合开发新建引水电站3座,投资100余万元硬化渠、道路4000米,整修桥涵365处,硬化村级公路3.8公里。全村已基本形成田成方、树成网、渠相通、涝能排、旱能抗的现代农业基础设施格局。

三、“江湾模式”的推广建议

建设中原经济区的过程中,如何以工业理念发展农业、用农业现代化带动城镇化,更好地发挥土地这一农业生产基本要素的作用和效益,使土地资源向土地资本转变,推行“江湾模式”是现阶段的较好选择。

(一)明确农村土地信用合作社的发展目标

农村土地信用合作社应按照“规模化发展、产业化经营、科学化管理、市场化运作”的理念,以土地增效、农民增收为首要目标。为此,应努力延伸产业链。农业产业化的核心是一体化经营,实行生产(种养)、加工、销售三结合。因此,土地信用合作社不应仅仅成为土地流转的中介组织,而应以土地流转为中心,提供优势项目、农业技术、经营管理、市场信息等综合服务,通过全程服务,促进农业生产向产前与产后延伸,实现生产技术集约化、生产过程机械化、农产品销售信息化,提高农业总体经营效益。

(二)培育规模经营主体,带动土地流转

目前,我国农村家庭竞争时代已经结束,组织竞争时代已经到来。农民对竞争的反映是组建合作社。土地信用合作社的进一步发展要与农民专业合作组织的发展结合起来,以发展壮大农民专业合作组织为依托,带动土地流转。组建农村土地流转信息网络,多渠道发布土地流转信息,全方位介绍当前相关产业政策、发展环境、发展形势等,以吸引农民专业合作组织、龙头企业、经营大户、外出创业成功人士支持和参与高效农业产业化项目,提高流转规模。

(三)建立政策支持体系,推动土地集中

一是完善管理机制,突破流转规模和质量制约。明确专门部门作为农村土地流转的管理部门,负责流转的政策研究,做好对农村土地信用合作社的监管,确保农民的合法权益,确保“依法、自愿、有偿”的流转原则,确保流转过程中不改变土地集体所有制性质、不改变土地用途,保证土地流转合理、有序、规范。另一方面,随着土地流转规模的扩大,涉及的土地势必要跨乡镇、跨县区,有专门部门负责农村土地流转工作也便于各乡镇、县区间沟通、协调、合作,共同促进土地流转。二是提高农民的存地意愿,突破观念制约。各级政府特别是县乡政府应做好就业服务,确保农民流转土地后有一技之长、有业可就;并建立、健全农村新型养老保险制度、农村基本医疗保障制度等社会保障体制,免除农民流转土地的后顾之忧。通过以上措施,以合力推动农村土地流转,最终形成存地农户、土地承贷方、村集体共赢的长效发展机制,形成从传统农业向现代农业的跨越,实现中原经济区“三化”协调发展的战略目标。

[1]程志强.对我国土地信用合作社实践的思考——以宁夏平罗为例[J].管理世界,2008,(11).

[2]栾贵勤,等.区域经济学[M].北京:清华大学出版社,2008.

[3]魏后凯.现代区域经济学[M].北京:经济管理出版社,2006.

[4]梁吉义.区域经济通论[M].北京:科学出版社,2009.

[5]许冬红.建立和完善农村土地经营权流转机制的思考[D].福州:福建师范大学硕士学位论文,2002.

[6]林增荣.论建设海峡西岸经济的理论渊源与实践发展[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2009,(2).

[7]喻新安.中原经济区建设的意义和路径[N].郑州日报,2010-08-13(14).

[8]章玉佩.对土地流转及金融支持情况的调查——以信阳市为例[J].中国金融,2009,(15):79-80.

[9]郑有贵.又一次土地制度创新的探索——比较视角下的平罗县农村土地信用合作社[J].农村经营管理,2008,(2).

[10]黄祖辉,王朋.农村土地流转:现状、问题及对策——兼论土地流转对现代农业发展的影响[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2008,(2).

[11]汪孝宗,陈佩忠.河南信阳土地流转调查[J].中国经济周刊,2009,(16).