城市给水厂排泥水处理工艺设计

葛丽霞,宿王斌

(1.西北大学城市与环境学院,陕西西安 710127;2.青建集团股份公司房建五分公司,山东青岛 266000)

0 引言

城市给水厂是满足人们生活、生产和市政浇洒等用户水量、水质、水压需求的重要基础设施。随着城市化水平的提高,人口和工业的集中,需水量不断增加,国内水厂的数目不断增多,而且新建水厂规模都较大。与此同时,水厂饮用水生产过程中所产生的排泥水也猛然增加。这部分排泥水主要包括反应沉淀池(或澄清池)排泥水和滤池反冲洗水,在此统称为排泥水,其水量约占自来水厂总净水量的4%~7%[1]。

排泥水的主要固体组成包括原水中的胶体颗粒、泥沙、藻类、细菌,给水处理中加入的混凝剂(如硫酸铝、氯化铁、聚合氯化铝等)形成的氢氧化物沉淀,以及水处理中的其它添加物(如助凝剂、粉末活性炭、硅藻土等),另外还含有 COD、重金属元素等。目前,我国大部分水厂的排泥水基本是不经处理,直接排入水体或市政排水管网。直接排入水体,将导致河道、湖泊淤积,可能使河床或湖底抬高,影响防洪和航运,并对水体造成污染[2];直接排入市政排水管网,则会增大污水处理厂的负荷,也可能堵塞下水道。同时,直接排放也造成了水资源的极大浪费,环境效益、社会效益和经济效益都很差。实施水厂排泥水处理,回收利用这部分水资源,不但有助于减少水体污染,而且可在一定程度上缓解城市缺水问题。因此,对水厂排泥水处理的研究具有重大意义。

1 水厂概况与设计原始资料

A水厂为北方某城市某一片区的大型水厂。它以河流水为供水水源,该水源含沙量较大,浊度较高,水体轻微污染,具有少许异臭味,所以采用净水工艺流程:原水→混凝剂投入混合→机械搅拌澄清池→V型滤池→臭氧接触池→颗粒活性炭滤池(普通快滤池型)→清水池→二泵站→用户。该水厂制水规模为 78 225m3/d,除了为片区内的 4家工业企业提供生产用水,用水量分别为:热电厂,生产用水量 15 000 m3/d;炼油厂,生产用水量 6 000 m3/d;纺织厂,生产用水量10 000 m3/d;饮料厂,生产用水量 12 000m3/d。还要为片区内的给水普及率按 96%考虑的 15万人提供生活用水。该水厂排泥水由沉淀池排泥水和滤池反冲洗水组成。

2 排泥水处理工艺

2.1 工艺流程

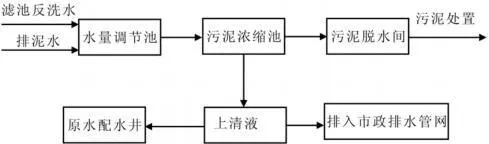

该水厂排泥水处理主要采用的是传统的“水量调节 -污泥浓缩 -污泥调质 -污泥脱水 -泥饼处置”工艺。首先使沉淀池排泥水和滤池反冲水在调节池内混合,混合后 ss约 500 mg/L~3 000mg/L。排泥水经混合后进入浓缩池,经沉淀后上清液排入市政排水管网或进入原水配水井,浓缩池污泥进入污泥脱水车间进行污泥脱水,其 ss(悬浮固体)约 15 000 mg/L~35 000mg/L(微污染水源稍低)。工艺流程见图 1。

图1 工艺流程图

2.2 构筑物设计

2.2.1 调节池

排泥水的浓缩处理过程一般都是连续运行,这就要求必须有相应的水量调节构筑物来平衡废水的间歇性排放和污泥浓缩的连续运行[3]。调节池便起到了调节水量的作用。

由于除铁除锰工艺反冲洗水量较大,因此水厂的排泥水量按日处理量的 7%计算,则排泥水量为 Q=0.07×78 225=5 475.75m3/d;设计调节池一座,分为 2格。

每格的设计水量:Q1=2 738 m3/d,设计停留时间 T=3.0 h,则:

每格调节池的容积:V1=342 m3

调节池总容积:V=684 m3,有效水深 H取 3.5m,超高取0.5 m

调节池尺寸

每格调节池尺寸为:L×B×H=10m×10 m×3.5 m

调节池总设计尺寸:L×B×H=20m×10 m×3.5 m

2.2.2 浓缩池

在排泥水处理过程中,浓缩是最为关键的环节。污泥浓缩的主要作用就是从很大程度上提高排泥水的含固率,从而达到减容的目的,使得浓缩池出泥最终满足污泥脱水机械的进泥要求;当采用泥水自然干化时也可缩短污泥干化的时间,从而提高处理效率[4]。目前常见的浓缩工艺包括:气浮浓缩、微孔浓缩、重力浓缩、隔膜浓缩以及生物浮选等。本文采用的是重力浓缩,其工艺简单、运行稳定、成本低廉。

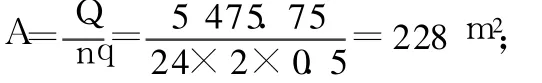

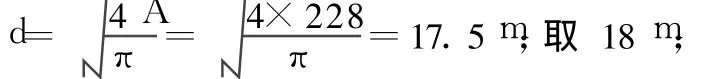

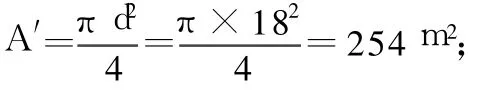

设计 2座连续式重力浓缩池,采用水密性钢筋混凝土建造,设有进泥管、排泥管、和排上清液管。混凝沉淀时,表面负荷为 0.4~0.5m3/h◦m2,设计取 q=0.5 m3/h◦ m2。 则每池表面积:

池子直径:

实际水面面积:

实际表面负荷:

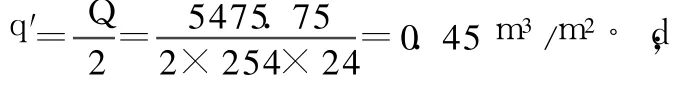

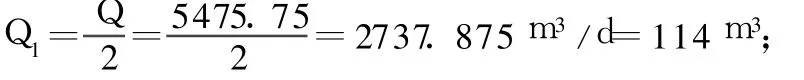

单池设计流量:

校核堰口负荷:

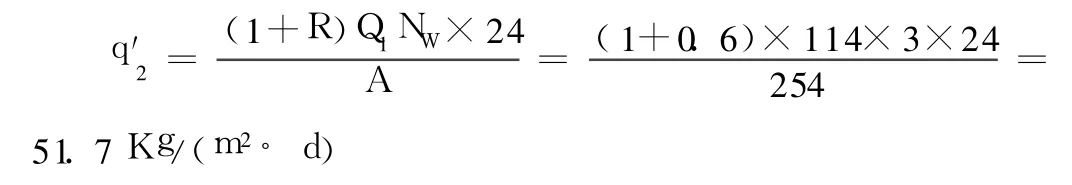

校核固体负荷:

满足要求;

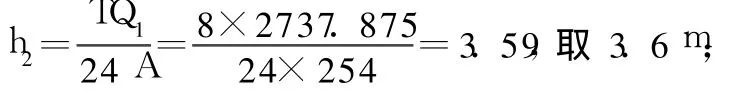

设两次排泥间隔为 8 h,则周边水深为:

根据《给水排水设计手册》第 9册《专用机械》12.11节中表2 “污泥浓缩池主要尺寸”,可查得浓缩池直径 D1=18 m时,集泥斗上部直径 D2的取值为 3m或 4 m,本设计中采用D2=4m;集泥斗高度 h3=0.6m;稳流筒直径 D3max=4m;超高 h1=0.4m;对应周边水深 h2=3.6m时的污泥浓缩池容积为 990m3。

周边池深:H=h1+h2=0.4+3.6=4.0 m

浓缩池总高:H′=h1+h2+h3=0.4+3.6+0.6=4.6m;

设池底坡度为 0.01,污泥斗直径为d1=4m,池中心与池边落差:

设计进泥含水率 98%,浓缩后污泥含水率 96%,进泥浓度C=19.6 g/L。

每座浓缩池浓缩后的污泥体积:V3=V2/2=1369m3/d;

浓缩池的总回收水量计算:Q'=5 475.75×(0.98-0.96)=110m3/d;

浓缩池刮泥机选用周边传动刮泥机,查《给水排水设计手册》第 9册《专用机械》,根据浓缩池直径 Φ18,选用WNG 18型周边传动吸泥机,刮板外缘线速度为 0.016~0.033m/s。水下部分的刮泥板、螺栓及螺母等水下紧固件材料采用不锈钢;三角堰、池内环形集水槽和浮渣挡板采用玻璃钢;其余材料均为碳钢。

2.2.3 脱水机房

水厂排泥水经过浓缩之后,含水率仍然很高,本设计为96%,因而需要对污泥进行脱水处理。通过污泥脱水使浓缩污泥的含水率进一步降低,一般降至 75%以下,使体积变得更小,便于污泥的运输和最终处置,节约污泥最终处置的费用和场地[5]。

污泥脱水一般可以分为非机械法和机械法两大类,非机械法主要有污泥塘和污泥干化法,机械法包括真空过滤机、离心机、带式压滤机、板框压滤机和螺压脱水机、造粒脱水等[6]。非机械法由于受自然气候条件影响较大,且占地面积较大,其应用范围有限,只适合于土地资源比较丰富且气候干燥少雨的地区。

本设计采用带式压滤机,它抗冲击负荷能力强、出泥含固率高、占地小、能耗小、操作简单、对人员要求不高。

取V=300 kgDs/(m.h),Q=75m3/h,Cf=SS6=3%;

所需带宽

泵的安装尺寸 L=505mm,B=100 mm,选用 100QW 30-22-5.5型潜污泵 4台,3用 1备。

DY-3 000的尺寸:L=6 400 mm,B=3 570mm,H=1 950 mm

脱水机房尺寸:L=3.57×4=14.28 m,取 18 m;B=6 400+100=6 500mm=6.5m,取 9m。

2.2.4 加药系统

加药系统选用自动连续投药装置,投加阴离子型聚丙烯酰胺,投药点为污泥浓缩池的配水井和带式压滤机的进泥管,平均投加量分别为 3和 5 kg/t(均按干固体量计)。药液按 0.5%的浓度配置,经过稀释装置将药液稀释到 0.1%的浓度,再通过加药泵,将药液投加到污泥浓缩池的配水井和带式压滤机的进泥管处。

2.2.5 自控系统

污泥处理系统是以 PLC控制为基础的集散型控制系统,正常运行时现场无人值班,有人值守,在中心控制室中集中管理。污泥处理系统设有三级控制系统,分别为就地、现场PLC控制站和中心控制室,在上下控制级之间,下级控制级的优先权要高于上级,每一级均设有“手动/自动”两种控制方式。就地控制级设有“就地/远程”两种方式,各设备均可通过“就地/远程”来选择开关切换,实现手动操作,当中心控制室监控设备或通信网络发生故障时,不会影响污泥处理系统的正常运行。现场 PLC站可按预先设置的运行模式来监控各工艺流程的运行情况,当现场 PLC站发生故障时,可通过就地控制级上的“就地/远程”选择开关切换实现设备的就地手动操作。

污泥处理系统监控设备由操作员站、工程师站、报表打印机、报警打印机、打印服务器等部分组成。系统基于Client/Server体系建立统一的数据库,实现分系统之间的网上资源共享,相互协调运作功能,同时提供对外连接的服务平台,中央控制室完成信息处理、设备控制、通讯、故障处理和报警等功能。

3 结语

建设水厂排泥水处理工程,可以减少原水的取水量,节约水资源费用,减轻对生活用水的污染,保护环境,具有较好的经济效益和环境效益。本文采用的是传统的排泥水处理工艺,主要针对北方某城市片区,不具有普适性,在进行排泥水工程设计时,各城市应对本城市水厂自身的排泥水水质特点,工艺特性,污泥性质,处理规模,场地条件,管理条件等进行综合考虑,确定出适宜的水量调节方式、污泥浓缩技术、污泥调质方法以及污泥脱水设备等。另外,常规的处理工艺虽然已经成熟,但是却存在着如下缺点:构筑物繁多且规模较大,运行管理复杂,污泥负荷低,停留时间长以及浓缩污泥含水率较高等问题。这就要求我们在以后的研究和应用中,在传统工艺的基础上,不断引进国外的先进设备与技术,以达到进一步优化排泥水处理工艺的目的。大力推广水厂排泥水处理,对推动整个社会走上资源节约和环境友好的道路,无疑具有重要的现实意义。

[1]王圃,龙腾锐,李江涛,陆柯,雷刚.城市给水厂污泥处理与能耗[J].重庆建筑大学学报.2002,27(7):17-19.

[2]许建华.自来水厂排泥水处理技术的若干问题[J].中国给水排水 ,2001,17(12):25-27.

[3]谭驰.水厂排泥水高效处理技术研究与应用示范[D].西安建筑科技大学硕士论文,2010.

[4]郭宁.水厂排泥水高效处理技术研究[D].西安建筑科技大学硕士论文,2010.

[5]章棣.分离机械选型与使用手册[M].北京,机械工业出版社,1998.

[6]王劲,许建华.月浦水厂排泥水浓缩处理工艺初步研究[J].给水排水 .2003,29(6):24-26.