连云港海岸带土地利用/覆盖变化与驱动力分析

谢宏全,高祥伟

(淮海工学院 测绘工程学院,江苏 连云港 222005)

土地利用/覆盖变化(LUCC)是全球变化的重要组成部分和驱动因子之一,国内学者对其研究方法和我国土地利用/覆盖变化进行了许多研究[1]。在中国,沿海城市海岸带资源的开发和利用大大加速了海岸带土地利用/覆盖变化,不同地区由于经济发展方式和规模不同其土地利用模式不尽相同[2]。本文运用 3个不同时期的遥感影像提取连云港海岸带土地利用/覆盖相关数据,对连云港海岸带的土地利用/覆盖结构变化和土地利用景观格局变化进行详细分析,采用主成分分析方法对连云港海岸带 LUCC驱动力进行定量分析,为连云港海岸带开发提供辅助决策。

1 研究区概况与研究方法

连云港海岸线南起灌河口,北至锈针河口,大陆标准海岸线161.58 km,她拥有江苏省唯一的基岩海岸40 km和沙质海岸30 km。东西长129 km,南北宽约132 km,土地总面积约7 444 km2,水域面积约1 759.4 km2。辖东海、赣榆、灌云、灌南4县和新浦、海州、连云、云台、开发区5区,总人口约490万(2009年)。近海水域和内陆水域主要生产对虾、海带及淡水鱼类,沿海分布有5个盐场。

选择三景时相接近的 TM/ETM遥感影像,分别为1987年9月21日、2000年9月16日、2009年7月15日。另外还收集了1987~2009年社会经济统计数据。本研究海岸带范围以1987年影像为基准(重采样为30 m分辨率),海岸线两侧外延,陆地一侧离海岸线大约15 km,海域一侧离海岸线大约2 km,南北位置以行政界线确定边界。在 ENVI4.4软件环境下建立感兴趣区,分别对3期影像进行裁剪,以543波段组合为基础,导出JPEG格式文件。依据研究区域内土地利用类型,参考相关分类标准,确定了9种类型(见表1)。在ArcGIS9.3软件环境下参考相关资料完成目视解译[3],可获取 3期土地利用/覆盖分类面积数据。在此基础上进行连云港海岸带土地利用/覆盖变化分析,利用1987~2009年社会经济统计数据,采用DPS软件进行统计分析。

2 土地利用/覆盖变化分析

2.1 土地利用/覆盖结构变化分析

依据分类结果,按照不同地类与年份进行分类统计,研究区的总面积为 2 006.372 km2,各类面积和比例计算结果见表1。依据表1可做如下分析: 盐田的面积从1987年到2009年呈现下降的趋势,面积减少到65.960 km2,占总面积的0.03 %。水产养殖的面积从1987年的0 km2增加到2009年的311.960 km2,占总面积量从1987年的零增加到2009年的0.16%。其他地类的总体情况见表1所示。

表1 土地利用/土地覆盖结构Tab.1 Structure of land use/land cover

2.2 土地利用景观格局变化分析

2.2.1 景观类型水平分析

在景观类型层次下,选择斑块面积、斑块面积比重、斑块数量、平均斑块分维度4个景观指数,对连云港市海岸带景观类型的动态变化规律进行分 析[4-5]。根据计算结果(表2),1987~2009年的22 a间景观格局发生了显著变化。耕地、盐田、面积呈降低趋势,填海造地、建筑用地、园林草、水域、水产养殖、未利用土地面积呈增加趋势。

建筑用地面积增加了186.58 km2,面积比重由6.67%增加至15.97%,斑块数量由329个下降至308个。建筑用地面积增加的原因主要是交通基础设施的建设和城市的扩展,斑块数量变化不大。水域面积增加了29.16 km2,面积比重由3.87%增加至5.32%,斑块数量由136增加至155个。水域主要是水库与河流的面积,特别是海水的大水面区域,增加的原因主要是在原盐田的基础上改造成海水水库,斑块数量增加不多。水产养殖变化较大,从1987年的零增加到2009年的311.960 km2,面积比重占15.55%。水产养殖面积的增加主要原因是经济利益的驱动,由原盐生产用地改造成海水(混合水养殖)养殖,斑块数量增加到93个。水产养殖面积的增加主要原因是盐田用地被征用后暂时未利用的区域,道路基础设施建设基本完成,出让与建设速度缓慢,斑块数量增加到28个。

从平均斑块分维度来看,园林草、耕地、水域、盐田、海域平均斑块分维度都有不同程度的上升,主要是由于用地类型的变化以及城市的建设,土地的斑块形状不规则,趋于复杂化。填海造地、水产养殖、未利用地平均斑块分维度是由零到有的突变,主要是此类型用地由无到有的变化造成的。建筑用地基本不变,建筑用地的面积增加较大,但是复杂程度方面变化不大。

2.2.2 景观水平分析

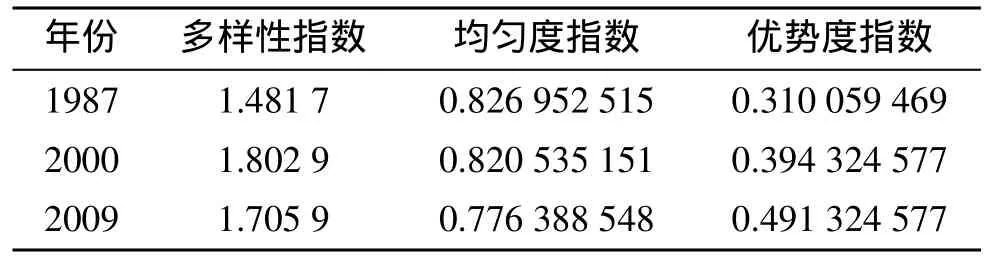

在景观水平层次上选择多样性指数、均匀度指数和优势度指数3个指标来分析连云港市海岸带整体景观格局的动态变化规律[6-7]。由表3得出,1987~2009年间均匀性呈下降趋势,表明连云港市海岸带土地利用景观类型趋于单一化和不均匀化,反映出人类活动对土地利用影响程度不断加强。优势度持续增加,说明少数景观类型支配整个景观的能力在增强,这也可以由景观类型水平分析结果看出,其中水产养殖面积比重从1987~2009年大幅上升,支配整个景观的能力增强,同时各个景观类型面积比重差异增大,也导致了均匀性的减少。景观多样性指数呈上升趋势,景观异质性增加,由于新增加3个地类使得景观多样性得到增加。

3 土地利用/覆盖变化驱动力分析

土地利用/覆盖变化驱动力分析一般有定性与定量二个方面,本研究主要从定量角度分析连云港海岸带土地利用/覆盖变化的驱动力。

3.1 驱动因子的选取

选取 LUCC驱动力因子原则主要包括: (1)主要选取社会经济因子; (2)数据资料的可获取性和一致性; (3)因子能定量化表达; (4)与研究区土地利用变化的相关因子选择; (5)在研究区内部存在空间差异性。按照驱动因子的选取原则,在可能的情况下尽量多的选择因子,可利用统计软件进行数据处理。主成分分析是综合处理这种关系的一种强有力的方法,适用于连云港海岸带LUCC与驱动因子的相互关系。

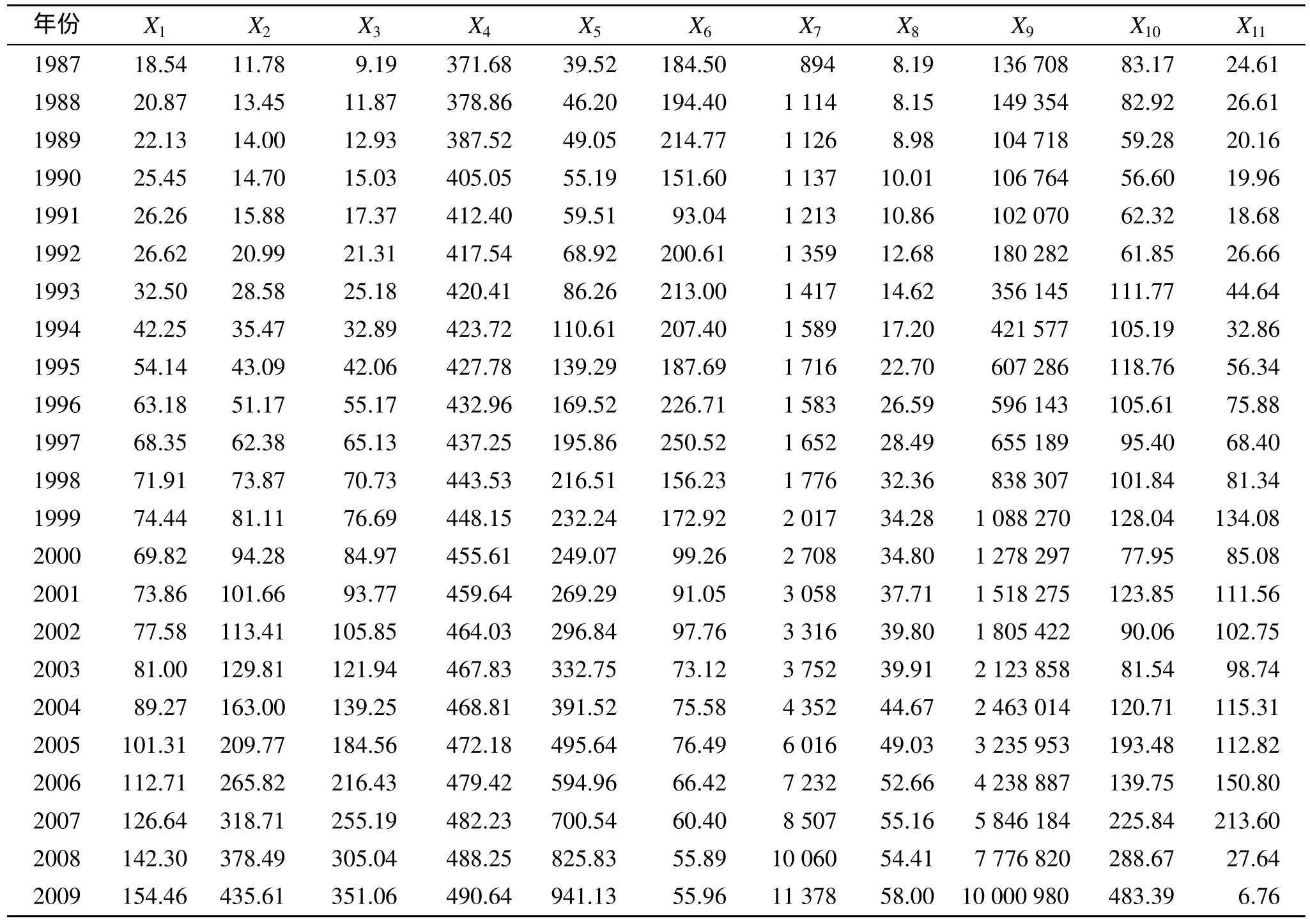

根据主成分分析方法的要求以及连云港市现有资料统计水平,在1987年后的系列资料的影响因子中选取11个分析因子:X1为第一产业(亿元),X2为第二产业(亿元),X3为第三产业(亿元),X4为常住人口(万人),X5为全市地区生产总值(GDP)(亿元),X6为原盐产量(万t),X7为港口货物吞吐量(万t),X8为水产品总产量(万t),X9为固定资产投资完成额(万元),X10为房屋建筑面积(万 m2),X11为住宅建筑面积(万 m2)。选取了1987~2009年的数据为分析样本(表4)。

表3 景观水平指标Tab.3 Indexes of landscape

3.2 统计计算与分析

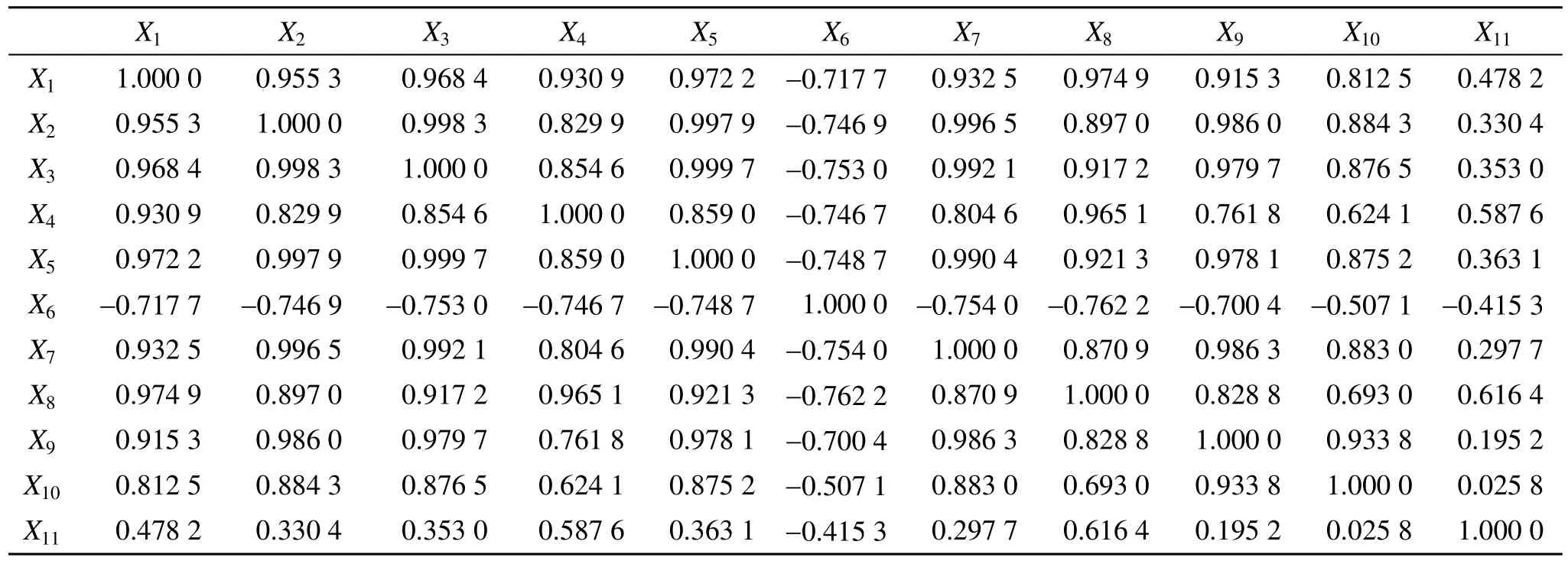

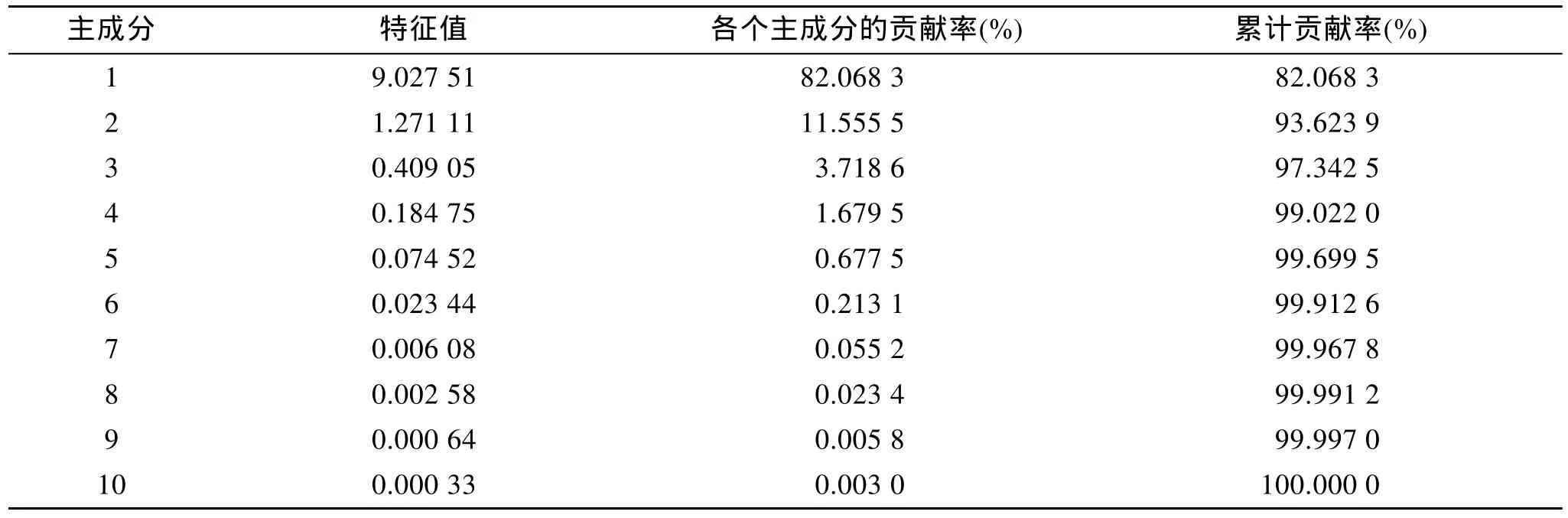

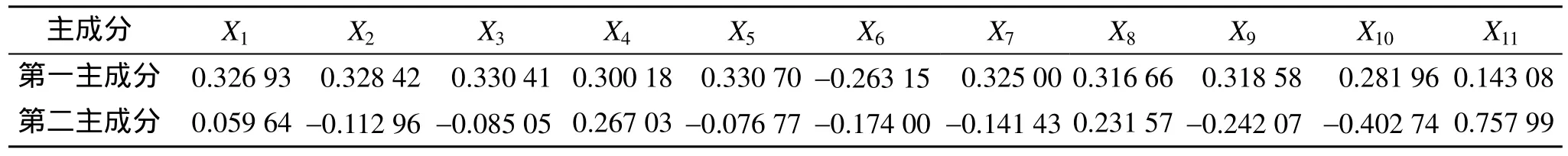

在确定了样本数据后,运用浙江大学统计分析软件DPS9.5中主成分分析方法,计算得出相关系数矩阵见表 5,特征值及各个主成分的贡献率与累计贡献率见表6。由表6可知,第一、第二主成分的累计贡献率已达 93.623 9%,完全达到分析要求,故只需求出第一、二主成分即可。根据主成分载荷计算公式,计算各变量在各主成分上的载荷得到主成分载荷矩阵见表7。

表4 样本数据Tab.4 The swatch data

表5 相关系数矩阵Tab.5 Correlation coefficient matrix

主成分载荷是主成分与变量之间的相关系数。从表 7 可以看出,第一主成分与X6呈负相关,其他因子呈正相关,从数值上来看,大于0.3 有8个因子,分别是X1,X2,X3,X4,X5,X7,X8,X9,而这些因子与各产业总产值、人口、港口货物吞吐量、水产品总产量、固定资产投资完成额有关,因此,第一主成分可以被认为主要是经济发展状况、人口增加、港口货物吞吐量与水产品总产量增加的影响。第二主成分与X11有较大的正相关,而这个因子与住宅建筑面积有关,因此第二主成分可以被认为主要是住宅建筑面积增加的影响。

根据主成分载荷分析结果表明: 各产业总产值、人口、港口货物吞吐量、水产品总产量、固定资产投资完成额因子所起作用基本相同,由此可知,影响连云港海岸带 LUCC的社会经济驱动力主要是经济发展、人口、港口货物吞吐量、水产品总产量。

表6 特征值及各个主成分的贡献率与累计贡献率Tab.6 The eigenvalues and principal component cumulative ratios

表7 主成分载荷矩阵Tab.7 The principal component load matrix

4 结语

建筑用地的面积从 1987年到2009年呈现上升的趋势,盐田的面积从1987年到2009年呈现下降的趋势,水产养殖的面积从 1987年的 0 hm2增加到2009年的31 195.98 hm2。

1987~2009年的22 a间景观格局发生了显著变化。耕地、盐田、面积呈降低趋势,填海造地、建筑用地、园林草、水域、水产养殖、未利用土地面积呈增加趋势。均匀性呈下降趋势,优势度持续增加,景观多样性指数呈上升趋势,景观异质性增加。

结合社会经济数据情况,选择了11个分析因子,计算了主成分分析方法的相关数据,第一主成分与X6呈负相关,其他因子呈正相关,主成分载荷分析结果表明: 各产业总产值、人口、港口货物吞吐量、水产品总产量、固定资产投资完成额因子所起作用基本相同。

[1]张安定,李德一,王大鹏,等.山东半岛北部海岸带土地利用变化与驱动力[J].经济地理,2007,27(6):1007-1010.

[2]马万栋,张渊智,施平,等.海岸带土地利用/土地覆被变化研究进展[J].地理科学进展,2008,27(5):87-94.

[3]刘艳芬,张杰,马毅,等.融合地学知识的海岸带遥感图像土地利用/覆被分类研究[J].海洋科学进展,2010,28(2): 193-202.

[4]张继平,常学礼,宋彦华.山东烟台市套子湾海岸带土地利用及景观格局变化研究[J].地域研究与开发,2008,27(3): 108-112.

[5]王玉,贾晓波,张文广,等.江苏海岸带土地利用变化及驱动力分析[J].长江流域资源与环境,2010,19(Z1): 7-12.

[6]梁友嘉,钟方雷,徐中民.基于 RS和 GIS的张掖市土地利用景观格局变化及驱动力[J].兰州大学学报(自然科学版),2010,46(5): 24-30.

[7]邬建国.景观生态学[M].北京: 高等教育出版社,2007.