基于公共信息安全的P2P技术研究

刘毅

(湛江师范学院,广东 湛江 524048)

1.引言

近年来,网络的交付性功能越来越强。各个网站为了加强其吸引力,把加强网民的参与和交流作为了一个很重要的功能与服务来开发。由网民发布的信息越来越多,网络公共信息传播的交互性、开放性和方便性有了很大提高,而这些都是建立在如Web2.0、3G网络、P2P等网络新技术的使用基础上的。这些技术是网络媒体为网民的意见自由表达提供了平台,但是同时也给公共信息安全带了新的隐患。下面将重点分析P2P网络技术的特点,以及P2P分布式网络带来的新的公共信息安全危机。

2.P2P网络

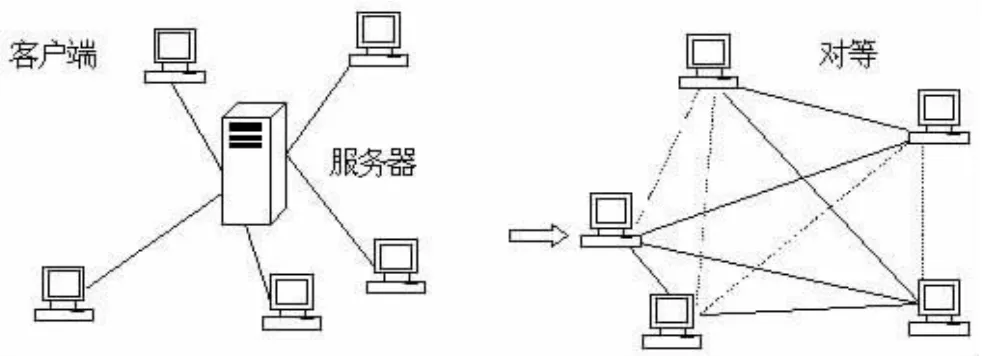

P2P是英文Peer-to-Peer(对等)的简称,又被称为“点对点”。P2P网络是分布式系统和计算机网络相结合的产物。它在网络协议的应用层,打破了过去的客户端/服务器(Client/Server,简称C/S)模式,所有网络成员拥有“自由、平等、互联”的功能。P2P技术依赖网络中参与者的计算能力和带宽,而不是把依赖都聚集在较少的几台服务器上。P2P与传统的C/S结构区别如图1所示。在P2P结构中,每台个人电脑同时充当服务器和客户端的角色,当需要其他电脑服务时,主机是客户端,而当响应其他电脑的资源要求时,主机又成为提供资源与服务的服务器。

图1 C/S结构与P2P结构的区别

2.1 P2P网络的结构和特点

P2P技术存在两种典型的体系结构,分别是以Napster和 Bittorrent为代表的有集中服务器的第一代 P2P、以Freenet和Gnutella为代表的全分布式非结构化第二代P2P结构图。

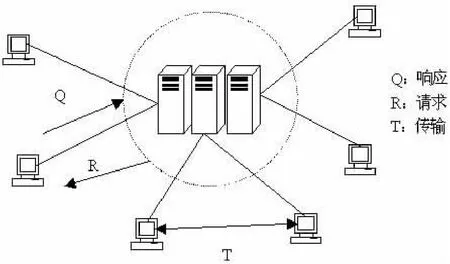

(1)集中目录式的P2P网络结构

集中目录式结构采用中央服务器管理P2P各节点,P2P节点只是向中央目录服务器注册关于自身的信息,但所有内容存储在节点中而非服务器上,查询节点根据目录服务器中信息的查询以及网络流量和延迟等信息来选择与定位其他对等点并直接建立连接,而不必经过中央目录服务器进行。代表系统有早期的Napster,如图2所示。

图2 Napster网络模型

(2)非结构化P2P网络结构

非结构化P2P网络采用随机图的组织方式,从而能够较快发现目的节点,具有较好的可用性,容易维护,并支持复杂的查询,但不能保证查询的结果完全。非结构化P2P网络解决了网络结构中心化的问题,扩展性和容错性较好。但是它采用应用层广播的协议,导致消息量过大,网络负担过重,无法得知整个网络的拓扑结构或组成网络的各对等点的身份,新的对等点进入网络时,系统必须向这个对等点提供一个对等点列表,但P2P网络的强动态性决定了这个对等点列表不可能长时间有效,另外这类系统更容易受到垃圾信息,甚至是病毒的恶意攻击。

2.2 P2P技术带来的安全问题

2.2.1 “去中心化”带来的管理真空

P2P网络中,每个节点都是平等的,原本应该由网络承担的职责被分散给了每个P2P的参与者,没有集中的服务器,原本互联网中相对集中化德信息共享方式被完全颠覆。这样可以避免可能会遇到的瓶颈,是网络的负载能够自动保持均衡,大大提高资源利用率。但是,在一个没有中心、没有权威的环境中,任何管理策略的实施都会遇到极大的挑战。

2.2.2 成为病毒传播危机新渠道

在P2P环境下,方便的共享和快速的选路机制,为某些网络病毒提供了更好的入侵机会。由于P2P网络中逻辑相邻的节点,地理位置可能相隔甚远,而参与P2P网络的节点数量又非常大,因此通过P2P系统传播的病毒,波及范围大,覆盖面广,只要有一个节点被感染病毒,就可以通过内部共享和通信机制将病毒扩散到附近的邻居节点,在短时间内造成网络拥塞甚至瘫痪、共享信息丢失、机密信息失窃,甚至通过网络病毒可以完全控制整个网络。

2.2.3 匿名造成通信安全危机

网络安全通信技术任何时候都有其两面性,一方面,信息传播、加工存储过程的安全性将保证信息的完整、机密,另一方面,也为有害信息的监测带来困难。

在实体之间都相互认证了解的小型网络中,要建立信任是很容易的。但是当一个网络应用扩展到常规的社会力量不再能满足要求时,建立信任的难度就会变得大了起来。P2P网络是一种极端的分布式网络,参与应用的实体匿名性、不固定性、数量的无限扩展性,都为P2P安全域的建立设置了障碍。

2.2.4 网络资源占用问题

基于P2P技术的下载类应用目前应用广泛,在为用户提供了更为便捷的信息共享渠道的同时,资源占用问题也使很多网络运营商非常头疼。

由于P2P下载类应用最大程度上开发了蕴藏在群众中的能力,包括硬件能力和信息源,建立了一个极其好用、又拥有无限信息资源的共享平台,其后果就是改变了网民们原有的网络使用方式,使得在很短时间内,下载类的数据流就超过了其他类型的数据流,同时也改变了原有互联网数据流的突发特性。因此,原本以流量突发特性为依据建立的网络设计和成本投入立刻显得力不从心了。

3.P2P网络安全的防御体系

P2P的安全通信主要涉及到4个方面:

(1)P2P内容安全:诚信机制和数字版权保护机制;

(2)P2P网络安全:P2P网络属于分布式的网络体系结构,可以采用传统的网络安全技术,如防火墙、VPN和RADIUS等;

(3)P2P节点自身安全:可以通过各种个人防火墙和杀毒软件来解决;

(4)P2P对等节点之间的通信安全:主要包括节点之间的双向认证、节点通过认证之后的访问权限、认证的节点之间建立安全隧道和信息的安全传输等问题。

3.1 对等诚信

P2P技术能否发挥更大的作用,取决于它能否在网络节点之间建立起信任关系。考虑到集中式的节点信任管理既复杂又不一定可靠,P2P网络中应该考虑对等诚信模型。实际上,对等诚信由于既有灵活性、针对性并前不需要复杂的集中管理,可能是未来各种网络加强信任管理的必然选择,而不仅仅局限于对等网络。

这里针对P2P的信任机制,提出一种新的基于P2P网络的信任模型思想,参考社会学的人际关系信任模型,在P2P网络中建立信任介绍机制。

基于信任网络的P2P系统与人际关系网络有很强的相似性,这表现在:

(1)网络中节点在与其它节点的交互中会留下许多历史信息。

(2)节点对于交互的对象具有充分的选择权。

(3)节点往往不看重绝对的可靠性或服务质量,即节点可以忍受少量的错误的选择带来的损失。

(4)节点有义务为网络中的其它节点提供推荐信息。

介绍,实际上就是一种信任度传递的方式,它又分为主动和被动两种方式。主动介绍指的是节点A主动向其它节点B、C等发送它对某节点P的评价,而接收到介绍的节点根据自身的情况(采用主观逻辑)对该节点P的信任度进行更新。而被动介绍指的是节点A接收到节点B的请求,要求A介绍它对节点P的信任度。那么,称B发送了一个信任请求,如果A处理了这个请求并返回结果,那么称A发送了一个信任响应,如果A转发了这个请求,那么称A发送了一个信任请求。

信任更新是主动的介绍,接收到信任更新的节点根据自身的情况对这个信任更新消息的内容进行综合。信任更新的意义在于能够快速传递信任信息,使得网络中的实体能够尽快更新相应的信任度。由于信任更新是主动的行为,节点可以自行发送信任更新消息。在实际中,为了减少实体的负担,可以设置发送策略,如在每次或每几次交互后发送相应的更新消息,或者在一段时间后发送相应的更新消息,发送的目标也可以进行设置。

因此,一方面要设置合理的发送周期,另一方面要设计合理的消息格式。另外,信任更新使得一个恶意实体能够持续不断的发送伪造的信任更新消息,以提高或降低某实体的信任度。一个改进的方法是限制一个实体针对另一个实体发送信任更新的频率。

3.2 数字版权管理DRM(Digital RghitsManagement)

数字版权管理是指采用包括信息安全技术手段在内的系统解决方案,在保证合法的、具有权限的用户对数字媒体内容(如数字图像、音频、视频等)正常使用的同时,保护数字媒体创作者和拥有者的版权,并根据版权信息获得合法收益,而且在版权收到侵害时能够鉴别数字信息的版权归属及版权信息的真伪。

3.3 网络层安全隧道

“Internet协议安全性(IPSec)”是一种开放标准的框架结构,通过使用加密的安全服务以确保在Internet协议网络上进行保密而安全的通讯。IPSec提供了基于IP通信的网络层安全,它对上层协议是完全透明。可以利用IPSec的端对端传输模式来架构P2P的网络层安全隧道。IPSec支持共享密钥、数字签名和公钥加密三种身份认证,均可用于P2P节点之间的双向认证。

3.4 传输层安全隧道

SSL(Secure Sockets Layer安全套接层),及其继任者传输层安全(Transport Layer Security,TLS)是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。TLS与SSL在传输层对网络连接进行加密。虽然SSL和TLS缺省只进行服务器认证,但可以利用其对等安全连接中基于X.509标准的双向认证机制实现P2P的传输层安全随到。

4.结束语

总的来说P2P是一种先进的、代表未来发展方向的技术。从国际上看,始终站在互联网技术前沿领先地位上的各大信息科研机构目前都在积极开展围绕P2P的各个领域的新技术、新应用的研究和实验。目前并没有一个广泛接受的分布式信任模型,各种相关的技术都在研究和发展中;分布式信任模型和已有安全技术的结合也是难点所在。因此,要建立一个合理实用的分布式信任模型仍然需要做大量工作。对于P2P,积极地寻找其最适合的应用领域,加紧研究相关的安全技术,使其能够更加完善,是摆在我们面前的重要课题。

[1]郑纬民,胡进锋.P2P系统发展历史及应用[N].中国教育网,2005-7.

[2]邓乱,周莉,周定康.Gnutella网络中树结构搜索机制的研究[J].江西师范大学学报(自然科学版),2006,30(3):282-254.

[3]李向前,宋昆.高可信网络信任度评估模型的研究与发展[J].山东农业大学学报,2006,37(2):243-247.

[4]广小明.P2P流量控制策略分析[J].电信技术,2004(8):30-32.

[5]汤晟,吴朝晖.P2P-对等网络的未来[J].计算机应用研究,2004(1).

[6]刘凤鸣.P2P服务环境中基于社会网络的信任计算研究[D].上海:东华大学,2008.