航天器典型悬浮导体结构深层放电现象的模拟试验研究

全荣辉,张振龙,韩建伟

(中国科学院 空间科学与应用研究中心,北京 100190)

0 引言

在空间辐射环境中,高能带电粒子容易穿透卫星表层,在介质内部或航天器内部造成充放电现象,导致深层充放电效应(也称为内带电效应)。深层充放电效应是危胁航天器安全的重要因素之一,由其引发的放电现象可以导致绝缘介质击穿、卫星指令信号干扰甚至直接烧毁集成电路。1973~1997年航天器故障成因统计结果表明[1],由充放电现象(表面充放电和深层充放电)引起的航天器故障占54.2%,其中可判定由深层充电效应直接引发的占24.8%。因此做好深层充放电效应防护是有效保障航天器安全的必要工作。

目前国内外已针对深层充放电效应开展了大量的地面模拟试验与空间飞行试验,获得了一批有参考价值的试验结果,同时建立了相应的模型评估航天器深层充放电风险[2-3]。这些试验与模型主要针对一维或二维简单结构,表明航天器在空间高能电子辐照下可充电至较高负电位。但是,对于深层放电现象,除了在轨试验与地面极端模拟条件下,常规的地面试验较难观测到。

中国科学院空间科学与应用研究中心(简称空间中心)建立了国内首台卫星深层充放电模拟装置,在该装置上进行了GEO环境下初步的深层放电模拟试验[4-5]。考虑到航天器中部件结构的复杂多样性,我们选择了一些典型的含有悬浮导体结构开展深层充放电效应试验,观测到这些结构的深层放电脉冲信号。本文介绍了相关试验的装置及结果,可为航天器内带电防护设计提供参考。

1 试验装置

卫星深层充放电模拟装置主要由真空系统、温控系统、辐照源和测量系统组成。真空系统包括真空容器、机械泵和分子泵等。真空容器为长方体(约为0.5m×0.5m×1.5m),其中一面开口水平开合,便于试验样品放置。在经机械泵和分子泵近10 h抽真空后,容器内真空度可以达到10-4Pa。机械泵和分子泵单次运行时间不少于两个月,保证了深层充放电效应模拟试验对较长时间真空环境的模拟要求。

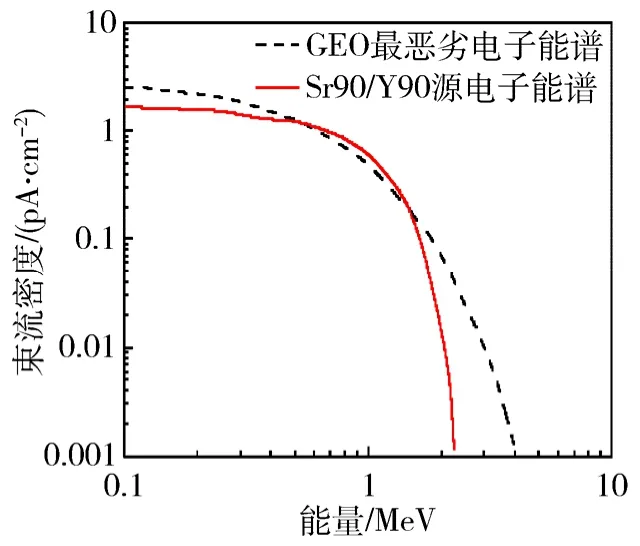

装置中的辐照源有电子枪和90Sr放射源两种。其中90Sr放射源的电子能谱分布与GEO恶劣电子环境相似(如图1所示),其电子能量与外辐射带电子能量相当(0.1~2.2 MeV),半衰期为28 a,能谱稳定,可用于模拟GEO环境下样品的深层充放电过程。

图1 90Sr电子源能谱与GEO最恶劣电子能谱的比较Fig.1 Comparison of electron spectrum between 90Sr /90Ybeta source and the worst case in GEO

试验期间,将所模拟的典型结构置于放射源前进行辐照,通过改变源距调整辐照电子束流密度,范围为1~15pA/cm2。测量系统包括表面电位计、弱电流计、Pearson罗氏线圈和宽频电场脉冲仪等,分别对应测量样品的表面电位、泄漏电流、放电电流和电磁脉冲等。其中罗氏线圈的技术指标为:信号输出0.5V/A,脉冲上升时间2.5ns,负载为50 Ω,通常输出电压为0.1~50 V。电场脉冲仪的频率测量范围为1 kHz~1GHz, 脉冲幅度范围1 V/m~10 kV/m。

2 试验结果及分析

2.1 解锁后的火工品部件的深层放电及真空度影响

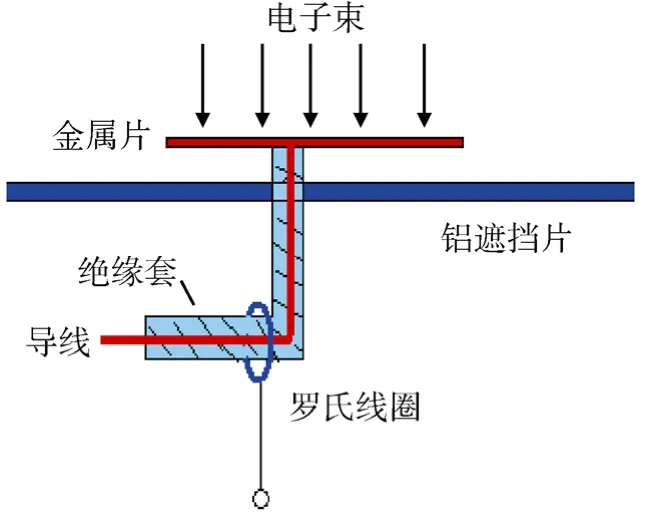

由于航天器通常用火工品实现火箭箭体等分离操作,火工品使用后会遗留贯穿航天器内外的、含有悬浮导线的电缆等结构。暴露在航天器外部的悬浮导体在空间高能电子的辐照下,极易充电至较高的负电位。与此同时,与外部悬浮导体相连的航天器内部的空置导线也将带上较高的负电位。这样,航天器内部具有较高负电位的悬浮导体极易与周围的介质、接地导体、低负电位导体或正电位导体之间发生放电现象。我们模拟试验了这一现象,设计的解锁后火工品典型结构如图2所示。

图2中采用一定面积的金属片模拟航天器舱外遗留的火工品中较长的悬浮导线,试验时对其进行电子束照射;铝遮挡片模拟航天器的蒙皮;穿过铝遮挡片向下导线模拟航天器舱内的情形,此时内部导线及绝缘套均不会受到电子辐照;导线处于悬浮状态,铝遮挡片接地。

图2 模拟的解锁后火工品中的悬浮导体结构Fig.2 Schematic diagram of simulated floating conductor structure of unlocked pyroelectric device

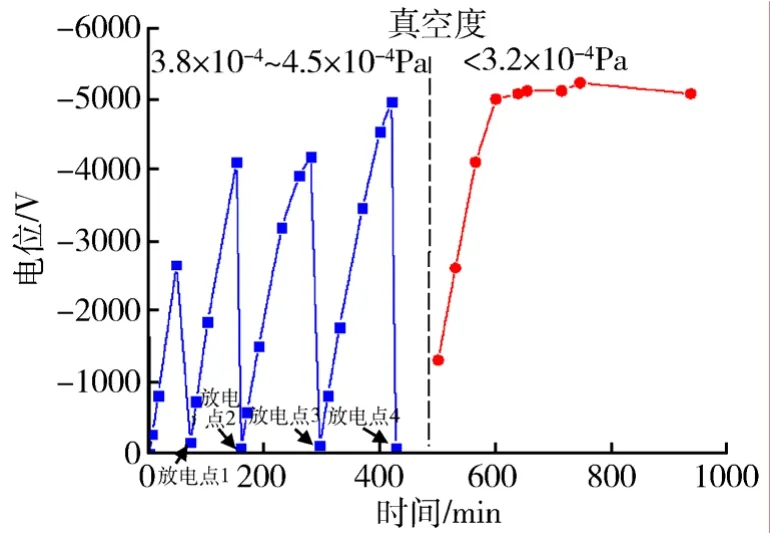

试验分别采用3.6 pA/cm2和6.5pA/cm2的束流密度辐照该结构,测量了与悬浮导体相连的金属片的电位。罗氏线圈套置于悬浮导线上,观测悬浮导线与金属片的放电现象,对应于示波器信号CH1;电场脉冲仪置于放射源屏蔽外,对应于示波器信号CH2。试验同时观察了真空度对深层放电现象的影响,得到悬浮导体电位变化如图3所示。

图3 悬浮导体表面电位在不同真空度下的变化Fig.3 Surface potential of the floating conductor under different degrees of vacuum

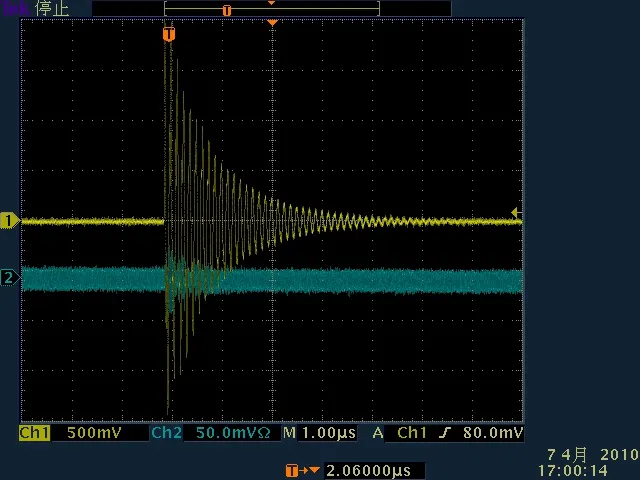

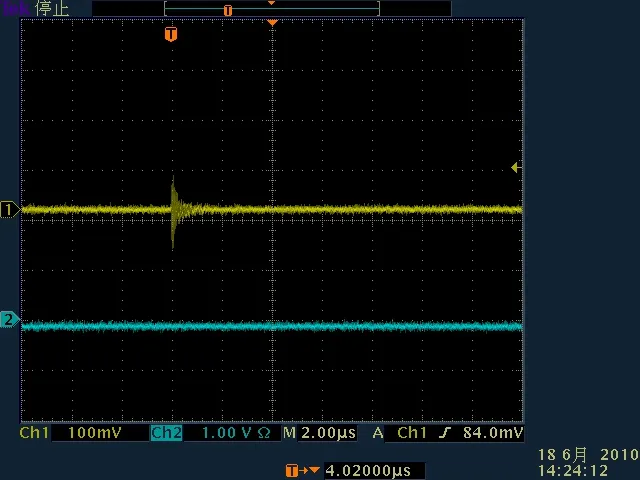

试验观测到在真空度3.8×10-4~4.5×10-4Pa之间,在束流密度6.5pA/cm2和3.6 pA/cm2(时间坐标170~430 min)辐照下,悬浮导体均产生了多次放电信号,其放电脉冲波形如图4所示。图4中CH1信号为罗氏线圈信号,其测量结果表明放电电流约为4 A;CH2信号为电场脉冲信号,由于受到铝遮挡片及外层屏蔽的影响,其信号幅度较小。随着真空设备持续运行,真空度提高至3.2×10-4Pa以上时,在以上两种束流密度(3.6 pA/cm2,时间坐标450~630 min;6.5pA/cm2,时间坐标670~1000 min)辐照下均未观测到放电信号,悬浮导体达到充电平衡电位约-5230 V左右。

图 4 悬浮导体放电脉冲波形Fig.4 Discharging pulses of the floating conductor

以上结果对比初步表明,悬浮导体的放电现象产生与真空度密切相关,其放电过程可能为悬浮导体与绝缘套介质或铝遮挡片接地导体间的气体放电现象。Frederickson曾在2000年的一项电子枪辐照环氧树脂电路板试验中验证了航天器上的气体放电过程,表明在较高电位下绝缘材料的放气现象可以导致放电现象的发生[6]。因此,在航天器上除须尽量避免悬浮导体的存在,还必须减少易在真空下放气的绝缘介质的使用。

2.2 多层结构的深层放电及束流密度影响

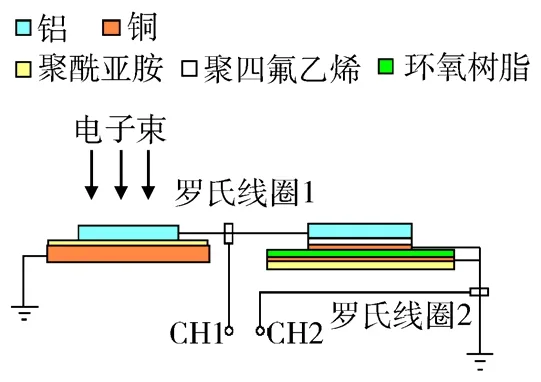

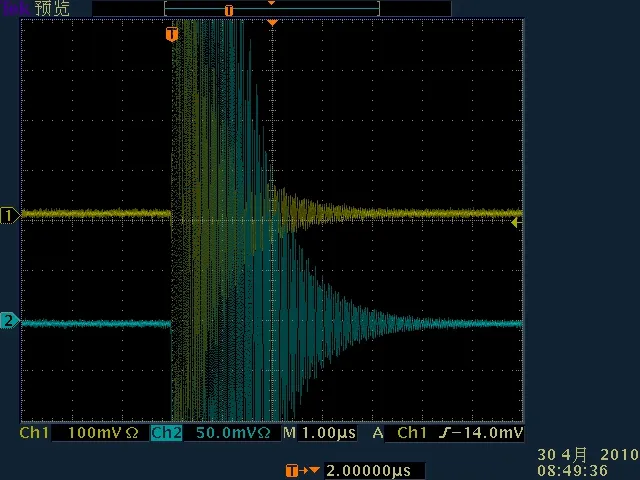

航天器上存在如多层电路板、光学太阳反射镜等多层结构。当这些多层结构中存在悬浮导体时,悬浮导体在受到辐照后易与介质或其他接地导体间产生放电现象。在图5的结构中存在两块悬浮导体,其中一块置于放射源直接辐照下,另一块置于放射源辐照区域外,两者经导线连接,分别利用两个罗氏线圈测量。一个罗氏线圈套置于两块悬浮导体的搭接导线上,接入示波器的CH1通道;另一个罗氏线圈套置于未被辐照悬浮导体底部多层结构的接地线上,监测其可能产生的放电电流信号,接入示波器的CH2通道。试验在真空度2.4×10-4Pa下首先采用3.6 pA/cm2束流密度辐照2 h,悬浮导体电位仅升至-850 V,未产生任何放电信号;其后调整束流密度至4.7 pA/cm2,经近5h辐照后,悬浮导体电位上升至-2300 V,其后监测到一次放电脉冲信号,如图6所示。

图 5 典型悬浮导体的多层结构Fig.5 Multilayer structure of typical floating conductor

图 6 多层结构的放电脉冲信号Fig.6 Discharging pulses of multilayer structure

图6中CH1和CH2两通道的信号均观测到较强的放电脉冲,表明放电现象是由相连接的两块悬浮导体引起的。由于示波器量程设置所限,无法准确判断放电电流强度大小,根据脉冲波形趋势初步估算,其放电电流在1.5~2.5A之间。

2.3 接插件的深层放电及温度影响

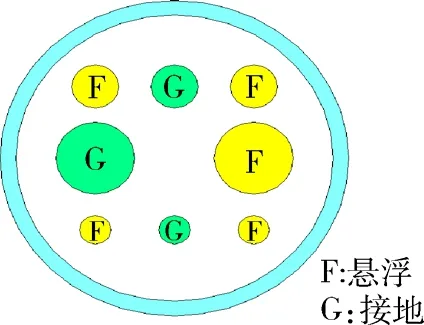

悬浮导体除存在以上形式外,在接插件中,部分未使用空针也处于悬浮状态。尤其是位于航天器外表面的接插件,受到的辐射屏蔽较弱,在背阳面工作温度低,较容易发生深层放电现象。接插件内共有8根针芯(如图7所示),试验时将3根针芯穿过罗氏线圈(CH1通道)接地;其余5根处于悬浮状态,直接置于放射源前接受辐照。

图 7 接插件接地示意图Fig.7 Schematic diagram of eight-pin connector

试验初始阶段在常温条件下进行,真空度由于持续试验而逐渐提高。当真空度为2.2×10-3Pa时,在束流密度6.5pA/cm2辐照下长时间内均未观测到放电现象;而后调节试验温度至-20 ℃,约15min后出现首次放电信号(此时真空度升至7×10-4Pa),如图8所示;此后继续辐照约3 h,多次观测到放电信号;最后调节温度至60 ℃,长时间辐照下未观测到任何放电信号(截止时刻真空度4.3×10-4Pa)。

图 8 接插件试验中观测到的放电信号Fig.8 The discharging pulse of the eight-pin connector

以上试验表明,在低温条件下,接插件中的悬浮空针更容易产生放电现象。当温度降低时,接插件中支撑介质的电荷迁移能力降低,导致其内部空针上可以累积更多电荷,进而形成放电现象。因此,航天器深层放电现象的防护还必须考虑温度变化的影响。

3 结束语

本文初步模拟了航天器内几种可能存在的悬浮导体结构在GEO环境电子辐照下的深层放电现象。悬浮导体在受到电子辐照后,由于大量电子集中在表面,相比介质更容易与周围材料发生放电现象。试验结果表明,解锁后的火工品部件、多层结构和插接件等典型结构在一定的真空度、束流密度及温度条件下可以发生放电现象,表明其在航天器上具有较大的放电风险。因此,航天器深层放电防护设计中必须避免悬浮导体的使用,避免大放气量材料的使用,要格外重视对处于航天器外部低温环境下使用的部件的防护,以及采取合理的结构设计。

试验观测到几种典型结构的深层放电脉冲单峰宽度为40~100 ns,持续时间1~3 µs,脉冲幅度0.2~4 A,其结果基本与NASA-TP-2361中航天器放电脉冲特征及NASA-HDBK-4002手册中的滤波要求一致。本文仅初步试验模拟了含有悬浮导体的航天器典型结构的深层放电现象,在实际情况中,这些结构同时受到温度、真空度和电子束流密度等因素影响,因此需要全面考虑各因素的作用过程。由于试验条件限制,试验中仍有许多不完善之处。针对航天器具体结构开展测试试验,深入研究深层放电的机理及特征,将是下一步需进行的工作。

(References)

[1]Koons H C, Mazur J E, Selesnick R S, et al.The impact of the space environment on space systems[C]∥ Proc of the 6thSpacecraft Charging Technology Conference.Air Force Research Laboratory, 1998: 7-11

[2]Miyake H, Honjoh M, Maruta S, et al.Space charge accumulation in polymeric materials for spacecraft irradiated electron and proton[C]∥2007 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena

[3]Ryden K A, Morris P A, Rodgers D J, et al.Improved demonstration of internal charging hazard using Realistic Electron Environment Facility (REEF)[C]∥Proc of the 8thSpacecraft Charging Technology Conference.Huntsville, 2003

[4]韩建伟, 张振龙, 黄建国, 等.卫星介质深层充放电模拟实验装置研制进展[J].航天器环境工程, 2007, 24(1):47-50 Han Jianwei, Zhang Zhenlong, Huang Jianguo, et al.An environmental simulation facility for study of deep dielectric charging on satellites[J].Spacecraft Environment Engineering, 2007, 24(1): 47-50

[5]张振龙,全荣辉,闫小娟, 等.电子辐照下聚酰亚胺薄膜的深层充电现象研究[J].航天器环境工程, 2008,25(1): 22-25Zhang Zhenlong, Quan Ronghui, Yan Xiaojuan, et al.A sudy on deep dielectric charging on polyimide film under electron beam irradiation[J].Spacecraft Environment Engineering, 2008, 25(1): 22-25

[6]Frederickson A R.Gaseous discharge plasmas produced by high energy electron irradiated insulators for spacecraft[J].IEEE Trans on Plasma Science, 2000,28(6): 2037-2047