基于专利地图的太阳能产业专利现状与技术研究

王 磊

(合肥工业大学管理学院,安徽合肥 230009)

专利作为最先进技术的载体,是衡量产业技术创新和国家竞争力的重要指标,同时通过对该产业专利信息的分析,可以掌握新专利的技术发展方向。了解科技进展与趋势,也是制定具体专利战略的必要步骤。

太阳能产业应用领域广泛,各个国家和企业为了能在未来的能源市场取得领先优势,积极地开始专利圈地。通过对专利数据的检索分析,可以对目前太阳能产业的专利现状和发展有更清晰的认识。

1 专利地图理论分析与数据来源

1.1 专利地图理论及其分类

制定专利战略的重要工具是专利地图,专利地图研究起源于日本。20世纪末,为了促进专利信息的有效利用,同时意识到对于风险投资公司、中小企业或大学等研究机构而言,要独立完成专利地图的制作并非易事,日本专利局从1997年起针对日本重点技术领域展开大规模的产业技术专利地图分析,并提供给产业界使用[1]。

所谓专利地图,是对专利文献中所包含的科技信息、法律信息进行加工剖析,将提炼出的数据以地图的形式绘制于图表中,反映蕴含在专利数据内丰富多样和错综复杂的情报。通过对专利地图的对比、分析和研究,可做出预测和判断,从而得到可利用的技术水平、动态、发展趋势等情报,为决策者提供更直观的情报支持。由于其形式简单,易于观察,专利地图是指导政府部门、科研机构、高薪企业进行专利战略布局和专利技术研发的有效分析手段[2]。

通常认为,专利地图分为专利管理图和专利技术图2类:

(1)专利管理图主要是将大量的资料依据“专利数量”、“专利所有人”、“发明人”、“引证率”等不同变量做归纳分析。旨在了解某技术所处的发展阶段、该技术领域内的重要竞争国家或地区,以及主要竞争企业的研发实力和该技术的热点申请领域等重要信息,可帮助企业获取市场竞争状况、寻找商业机会等。主要包括:专利件数动向图、申请人分布图、企业专利数量消长图、所属地区专利数量比例图、企业发明阵容比较图等。

(2)专利技术图主要服务于技术研发,旨在从技术层面了解某专利技术的扩散情况,进一步预测技术的未来发展趋势,以确立技术开发的方向,并避开竞争对手的“专利陷阱”等,以帮助企业作出技术研发决策,因而对技术创新有重要意义。主要包括:专利引证关系技术族谱图、专利技术/功效矩阵图、专利技术发展图等[3]。

1.2 数据来源

本文国际检索入口为 Derwent Innovation Index(DII,德温特世界专利创新索引),关键词设定为“solar energy”“solar power”“solar” 。其检索结果通过专利分类检索进行修正。在研究路径方面,本研究从专利管理图和专利技术图2个层面对太阳能产业专利进行分析,试图通过尽可能详细的专利地图,使得太阳能产业能较全面地认识到自身专利发展现状及各地区之间的差异,帮助其了解专利地图的作用和性质,正确引导其今后研发活动的开展。

2 专利地图的太阳能产业专利技术分析

2.1 IPC分布

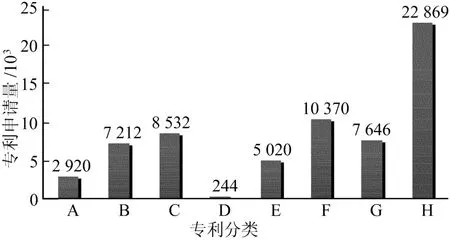

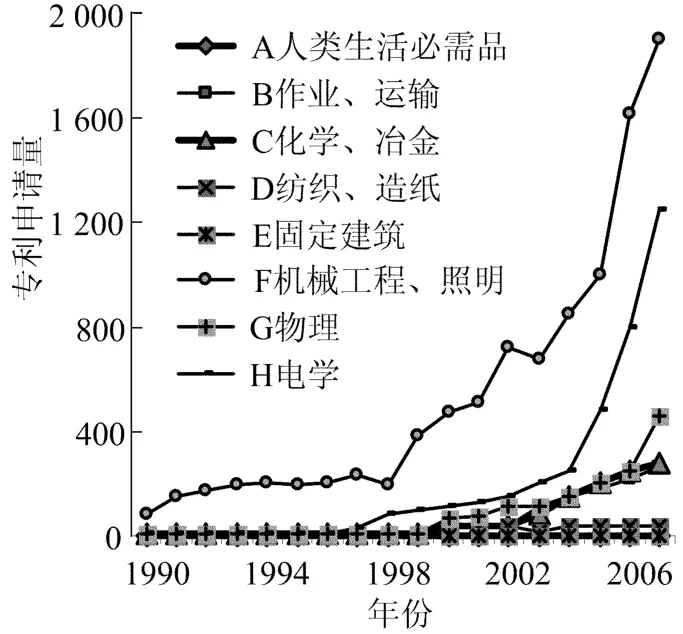

国际专利分类表的内容设置包括了与发明创造有关的全部知识领域。分类表共分为8个分册,每个分册称为一个部,用英文大写字母A~H表示。IPC分类体系是由高至低依次排列的等级式结构,设置的顺序是:部、分部、大类、小类、主组、小组[4]。专利申请数量按国际专利分类表(IPC)的分布对比如图1所示(全文检索期间1990-2007年)。

中国国内的专利检索入口为中国国家知识产权局专利数据库(Derwent数据库与中国专利数据库并非完全同步,所以两者在搜索结果上有一定误差),其专利申请数量根据 IPC分类的分布如图2所示。

图1 全球太阳能产业专利申请按IPC分类对比

图2 中国太阳能产业专利申请按IPC分类对比

根据图1、图2的比较可以看出,国际范围内的专利申请以H部最多,这些专利包括了将光能转化为电能的方法或装置、供电或配电的电路装置或系统、太阳能电池技术等,也就是人们熟知的太阳能光伏利用技术。目前,从发达国家的发展现状来看,或是为了寻找清洁、高效的能源,或是为了能源安全考虑,都在积极地开发太阳能的光伏利用技术。而中国专利申请与国际专利申请的分布有较大差别。在中国的太阳能专利申请中,F部类的申请比例超过半数(72%),主要集中在太阳能的热利用领域,中国是世界上太阳能热水器生产量和销售量最大的国家,目前有生产能力的太阳能企业大约有3 000多家,这些企业大部分以生产太阳能热水器为主,所以申请的专利也主要集中在太阳能的热利用领域,如提高集热器效率的技术,或者是对太阳能热水器设备的改进专利。中国的光伏产业发展起步较晚,相应的企业较少,科研力量也很薄弱,这些原因导致太阳能的光伏利用还未得到足够的重视[5]。

从申请专利的数量来看,国外的数量明显高于国内,尤其是最具发展潜力的光伏电技术,国外数量已达到22 869件,而中国只有891件。国外对太阳能光伏发电技术的研究和应用已经进入相对成熟的发展阶段。很多大能源和电力公司纷纷进入太阳能领域,如荷兰皇家石油公司(Shell)、西门子公司(Siemens Solar)、英国石油公司(BP)、夏普(SHARP)、三洋(SANYO)、美国SEC、法国Photowatt等,都在积极地开拓中国市场。这对我国刚刚起步的光伏行业是非常不利的,因为无论技术实力还是经济实力,中国的企业都无法与国外的竞争者抗衡,如果不重视知识产权的保护任由国外产品控制中国的太阳能光伏市场,则会对中国的太阳能产业造成巨大冲击。

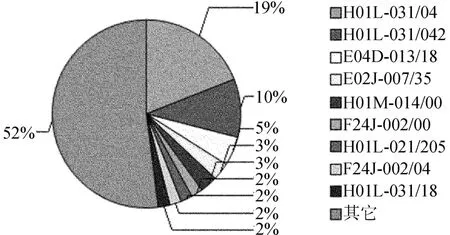

图3所示为全球太阳能产业专利具体技术的百分比分布。排名前10位的专利技术比例几乎占到全部技术领域专利的1/2,其中包含了太阳能产业中的核心技术领域和有发展潜力的技术领域,其中与光伏转换器件、太阳能电池相关的专利最多,其次是太阳能的热利用技术和太阳能建筑等[6]。

图3 太阳能产业专利主要技术领域分布对比

2.2 国家分布

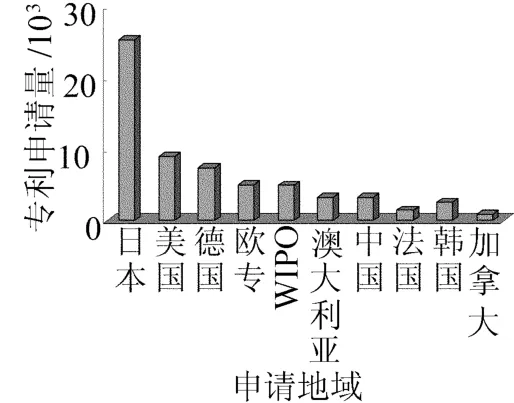

图4所示为全球太阳能产业专利申请的地域分布。

图4 太阳能产业专利技术申请地域分布

由图4可以得出,太阳能产业的专利主要被几个发达国家(日本、美国、德国)掌握,尤其是日本的专利申请量遥遥领先于世界各国,专利权人也主要是日本企业。日本、美国和德国是目前世界上太阳能产业发展最快的3个国家,由于有国家政策的支持,很多企业致力于发展太阳能产业,太阳能光电技术的应用系统逐步迈向大规模商业应用阶段,近些年来,这些国家的政府都非常重视“屋顶阳光发电系统”的开发,从而带动了太阳能光电产品的市场销售和整个产业的发展。除了在本国申请专利,日美德3国还有很多专利同时向世界知识产权组织或者欧洲专利局申请。

澳大利亚、中国、韩国、法国等国家处于专利申请地域的第2梯队,这些国家在太阳能技术的某些领域具有优势,比如中国的太阳能热利用技术、韩国的太阳能电池技术和法国的光伏发电技术等。这些国家除了一定的技术优势外,其广泛的市场潜力也吸引了其它国家进行专利申请,也可以看作是各个企业为了争夺未来的市场而进行的专利布网战略。

图5所示为我国太阳能产业领域专利申请人的国家分布。可以看出,国外企业在中国提出的专利申请数量比较少,只有几百件。从排名顺序来看,国外申请人在中国申请的国家分布与全球申请的地域分布情况一致,说明几个发达国家十分重视其在该领域的领先优势,核心专利几乎是在所有重要国家都申请了保护。

图5 在中国申请的太阳能产业专利申请的国家分布

2.3 企业分布

企业是最活跃的竞争主体,利用专利可以实现对市场合法的垄断,从而可以影响整个产业的发展。国际上经济实力强大的企业绝大多数都是通过专利资源的优势占领市场的。通过对Derwent专利数据库的检索,目前全球太阳能产业领域申请专利前10名企业如图6所示。

图6中10个企业全部来自日本。申请专利最多的是日本佳能株式会社,其专利申请数量达到了1 503件,但这也仅仅是佳能公司在其全部100 000件专利申请中的很小一部分。夏普公司专利申请优势也很明显,其在太阳能光伏电池市场占有重要地位。京都陶瓷、三洋电子、松下3个企业的专利申请也都超过了500件。中国企业向国外申请专利的数量则非常少,与我国太阳能利用大国的称号极不相称。由于各个国家企业对专利战略的应用方式或者发展策略不同,其它发达国家的企业虽然没有像日本企业具有专利数量的绝对优势,但却不容忽视,如美国的SunPower、德国的Siemens Solar等企业在太阳能光伏市场都非常有竞争力。

图6 全球企业在太阳能产业专利申请排名

我国是太阳能光热利用大国,目前我国太阳能光热应用面积已占到全球的76%,是整个欧美地区的4倍之多。随着市场规模的扩大,中国涌现出很多依靠太阳能发展壮大的企业,如皇明太阳能集团和无锡尚德太阳能公司等。通过对中国专利数据库的检索,国内外企业在太阳能产业领域申请专利的数量对比见表1所列(不包括外观设计)。

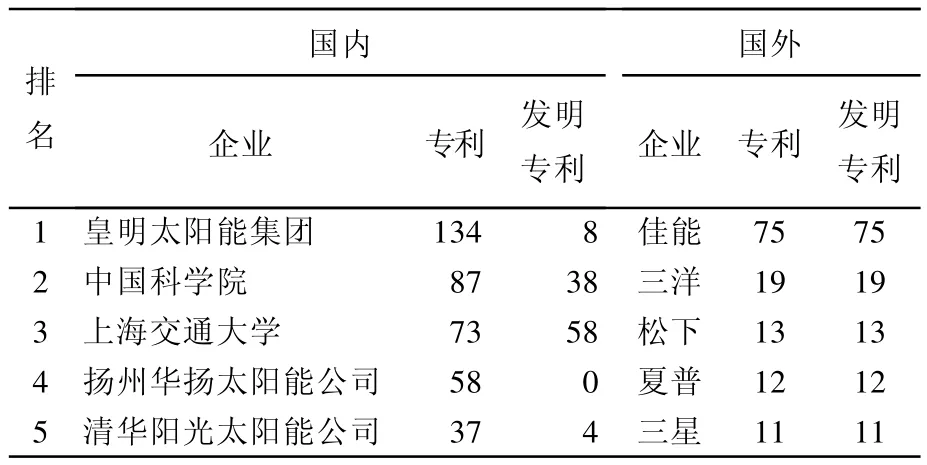

表1 国内外企业太阳能产业专利申请排名

从表1中可以看出,中国太阳能企业在专利申请数量方面比国外企业还有一定优势,这与我国是太阳能产业利用大国有一定关系。我国太阳能热利用技术的发展已经相对成熟,如皇明太阳能集团作为中国太阳能领先企业,10年来累计推广太阳能800×104m2,相当于整个欧盟7~8 a、整个北美16~18 a的推广总量,已成为世界上最大的太阳能光热产品供应商。

从整体来看,我国太阳能产业的专利申请量落后于其它热门产业,主要是由于企业自身实力的不足和太阳能市场起步较晚、规模的限制等,国外企业也并没有把中国市场作为专利申请的重点地域,所以我国企业应把握机遇,积极地通过专利申请来保证自己的竞争优势[7]。

2.4 专利申请趋势

图7所示为全球太阳能产业专利申请数量的趋势图,可以看出,1995年以前,太阳能产业一直都处于一个低速且平稳的发展时期,当时已有技术已经基本发展成熟,由于各国对太阳能产业没有引起足够的重视,所以各国还没有对太阳能等可再生能源产业发展进行积极引导的法律与政策。1995年之后,特别是1997年京都议定书开始讨论,世界各国普遍开始对环境和能源问题加强了重视,石油能源日益短缺,太阳能作为永续能源具有环保无污染的特性,成为各国政府大力扶植的产业,所以1995—2001年期间,全球太阳能产业的专利申请开始有了明显的逐年稳定增长。进入21世纪,各国加大了对太阳能产业的投入和政策支持,如美国、日本和欧盟国家都制定了更加详细的太阳能屋顶发展计划,光伏发电等技术进入高速发展阶段,在专利申请上也有体现,2003年之后,全球太阳能专利每年申请数量突破了4 000件,并且有继续上升的趋势。这也反映出太阳能产业是一个尚未发展成熟的新兴产业,中国目前在该领域尚处于劣势,但未来还有很大的发展潜力,如果制定并实施好合适的专利战略和相关政策,仍有机会在太阳能产业取得主动。

图7 全球太阳能产业专利申请趋势图

图8所示为中国太阳能产业IPC分类随年份变化的趋势图,可以看出发展趋势与世界整体变化相吻合,但中国的太阳能产业与其它发达国家相比发展明显落后,到1999年才开始逐年明显增长。

在分类方面,F分类的数量明显高于其它分类,增长速度也最快。说明我国的技术主要集中在热利用领域,再次说明了中国是太阳能热利用大国。而在H部类即光伏技术集中的领域,近2 a来发展势头也较好,说明国内企业已开始专注这方面的技术,未来发展潜力很大。这些IPC分类发展趋势同样表明我国的太阳能产业是一个有潜力的朝阳产业,专利数量增长较快则说明我国企业知识产权保护意识逐渐增强,当然国外企业对中国专利申请增长的影响也很大,其对技术发展趋势判断的灵敏性要高于中国企业。

图8 中国IPC分类趋势

2.5 重要技术

通过对专利检索的IPC分布分析得出,光伏发电技术是最有潜力的太阳能产业发展方向,实现太阳能光伏发电技术有2种方式:①制造太阳电池,直接进行光电转换;②建立太阳能电站,进行光热电转换。太阳电池从原理上分为光化学电池和光生伏打电池2种类型,前者是在电解液里放入2个电极,让阳光照射其中一个,在两极之间产生电动势;后者是在电子型硅晶片上用扩散法渗进一薄层硼,再加上电极制成,当受到日光照射时,两极间可产生电动势[8]。

太阳能电池技术是国内外众多企业和科研机构的研究热点。以“solar cell”为关键词在Derwent数据库检索到15 773件专利。太阳能电池覆盖的技术领域几乎覆盖了全球太阳能专利申请中前10位IPC分类号的1/2,在全部专利申请中的数量也超过1/3,可见各国对太阳能电池技术的重视程度。以“太阳能电池”为关键词对中国专利数据库检索,检索出发明专利 377件,实用新型110件,其数量比例在全部太阳能专利申请中不到1/10,可以看出中国与其它国家在太阳能电池技术上的差距。

从中国国内专利检索的结果来看,我国近年来专利部署逐渐开始活跃,虽然与国外数量仍有差距,但近几年,我国太阳能发电技术专利申请量增长较快,年增长速度超过40%;总量超过10 000件,其中,仅光伏电池领域就公开专利文献6 300多篇。相关文献大部分由个人首先发表。

科研机构方面,清华大学、北京工业大学、中国科学院的申请量较大。例如中科院公开了约26件相关专利,涉及太阳能塔式热发电站用高温吸热器、流化床高温吸热器、“吸热-储热”双流化床系统、承压式空气吸热器、充电储能控制器、最大功率跟踪器及控制方法、混合能源发电系统等。

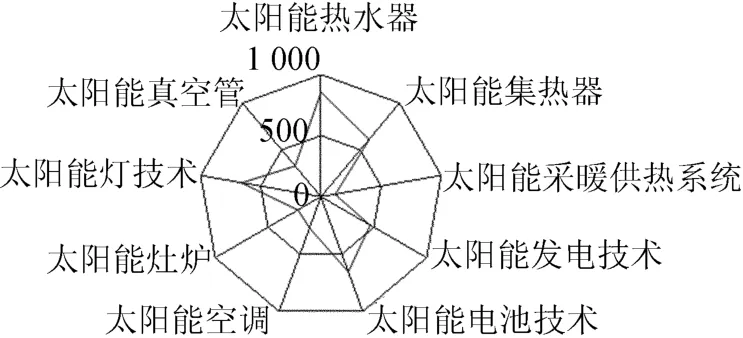

我国太阳能产业的技术分布主要集中在如图9所示的领域。

图9 中国太阳能技术分类雷达图

从图9中可以看出,太阳能热水器、太阳能电池、太阳能灯技术的数量排在前3位,说明我国近年来重视了光伏技术这一新兴领域的发展,但数量相对国外还是偏少,因此,我国太阳能技术领域发展潜力巨大。

3 结 论

本文通过专利检索的形式将太阳能产业在国际、国内的专利分布情况进行了全面的对比分析,得出以下结论:

(1)中国专利申请主要集中在F部(太阳能的热利用),国际专利申请主要集中在H部(光伏利用),未来太阳能发展方向主要是光伏利用技术,而中国在这一方面的发展相对落后。

(2)太阳产业的专利主要集中在少数几个发达国家(日本、美国、德国),澳大利亚、中国、韩国、法国等国家处于专利申请地域的第2梯队,发达国家在中国申请的专利相对较少,但专利质量很高。

(3)全球专利申请前10位企业全部来自日本,说明了日本企业在太阳能产业的巨大竞争优势,在中国的专利申请中,国内企业与国外企业相比,数量上没有劣势,但发明专利数量较少,专利创新水平与国际差距较大,中国的高校和科研机构在太阳能技术领域也有较强的研发实力,但转化率不高。

(4)1995年以前,由于各种原因,太阳能产业处于低速且平稳的发展时期,21世纪之后,各国加大支持和投入,太阳能产业进入高速发展时期,中国的发展趋势与国际趋势基本相同。

(5)太阳能电池技术是国内外众多企业和科研机构的研究热点,要解决太阳能电池的成本问题,首先要提高光电转换效率,美国SunPower公司、日本三洋电机等企业具有技术优势,且都通过申请专利保护其研发成果。而中国的主要技术还集中在热利用方面,因此,未来中国太阳能产业的发展方向应该明确。

[1]张 娴,高利丹,唐 川,等.专利地图分析方法及应用研究[J].情报杂志,2007,(11):22-25.

[2]肖国华,熊树明.专利地图设计制作及影响因素分析[J].实践研究,2007,30(3):372-377.

[3]刘佳佳,董 旻,方 曙.国外专利分析工具的比较研究[J].情报分析与研究,2007,(2):67-73.

[4]吴新银.专利地图在企业专利战略中的应用研究[D].武汉:华中科技大学管理学院,2004.

[5]刘 平,张 静,戚昌文.专利技术地图制作方法实证分析[J].科研管理,2006,30(6):109-117.

[6]王锐锋.油气管道防腐蚀专利技术图[J].石油化工腐蚀与防护,2008,25(5):52-55.

[7]朱东华,任智军.基于数据挖掘技术的专利情报分析方法及实证研究[J].情报杂志,2006,(12):99-102.

[8]晋 刚.专利地图引导企业专利战略[J].中国发明与专利,2008,(5):55-57.