论未成年人恢复性司法的合理性与局限性

赵桂芬

(中国人民公安大学 侦查系,北京 100038)

在未成年人司法保护中,恢复性司法立足于对未成年人刑事污点的消极影响的考虑,在宽容司法的理念之上,对有轻微犯罪以及悔过表现的未成年违法犯罪人采取的有利于他们顺利融入社会生活的保护性司法措施。恢复性司法是一种通过恢复性程序实现恢复性后果的非正式犯罪处理方法。根据美国学者凡奈斯 (Danial.W.Van Ness)的理解,恢复性司法除了三种主要表现形式即和解 (被害人与犯罪人之间)、协商 (由被害人、犯罪人及其他人参加)和会谈 (由被害人、犯罪人及多方参加)之外,还具有“恢复性”的潜在功能的由犯罪行为人承担责任的两种方式:给被害人以补偿以及提供社区义务劳动。[1]67从总体上来说,恢复性司法统合了国家机构与社会组织的力量,兼顾犯罪行为人、被害人和社会利益与秩序的恢复。在恢复性司法制度之下,未成年犯罪人可以通过自己的真诚悔过和多种恢复性的承担责任的方式,在得到被害人及其家庭的谅解的同时,也有利于自身再塑健康人格。恢复性司法制度是否在中国有推广的可能性与必要性,首先需要从理论上论证其存在的合理性以及是否有局限性。本文一方面从理论上厘清恢复性司法概念和论证其合理性与局限性,另一方面通过实证调查考察司法人员与公众对待恢复性司法的态度,在此基础上,讨论在我国针对未成年违法犯罪人实施恢复性司法的相关建议。

一、未成年人恢复性司法的界定

当代恢复性司法始于加拿大1974年的一次被害人和犯罪人之间的和解程序。[2]到20世纪90年代,恢复性司法已在西欧、北美等数十个国家得到不同程度的发展和应用。采用恢复性司法方法来处理犯罪问题,现已成为西方国家刑事司法发展的趋势,并日益受到联合国的重视。[3]恢复性司法虽然在世界很多国家获得广泛的认同并已形成相关制度,然而,对于恢复性司法的界定仍然存在很多争议。

恢复性司法是“Restorative Justice” (后文中简称RJ)的一种译法,此外还有其他译法,如恢复性正义,复和正义等。多种不同译法的出现,既可能有译者对“Justice”(在不同的语意中,可以是司法之义,也可以是正义之义)的字面理解,也可能包含着译者对“Justice”在这一术语中的内涵的个人把握;此外,对于“Restorative”的理解也可以有多种,即这种制度的功能是恢复性的,还是以平衡社会关系为目标。当然,我们还要看到,国外学者对恢复性司法也有多种不同的界定,这种界定上的歧义也必然会影响到国内学者对“Restorative Justice”的理解。

美国学者达利 (Daly,2000)指出,对恢复性司法定义的困难,并非仅来自于对“justice”是司法还是正义的分歧性认识,而且还来自于恢复性司法事实上包含了刑事司法过程不同阶段的多种实践。虽然恢复性司法应当仅适用于犯罪已被确认的刑事程序中,而不适用于发现事实的阶段,然而在事实上,恢复性司法可以表现为起诉、判决中的分流模式,以及可以发生在任何阶段的被害人与犯罪人的会谈 (如逮捕、判决前以及释放后)。[4]达利 (2006)进一步指出,对于恢复性司法在概念上的争议,主要表现在以下三个方面:1)恢复性司法是否仅是一种司法过程或结果;2)恢复性司法在实践中到底应当表现为何种形式;3)恢复性司法是否仅是一系列的司法原则,而不是某种具体的实践或过程,或者既是司法原则也是具体的过程。[5]根据笔者的理解,无论是从过程或形式方面来理解的“RJ”,主要与“制度”相关,是“恢复性司法”之义;而与“原则”相关的“RJ”,是“恢复性正义”或“复合正义”之义。

霍华德·泽尔等人 (Zehr,1998)将恢复性司法理解为对伤害的修复,其定义如下:“犯罪从根本上来说是对人际关系的违反;这种违反引起责任与义务;恢复性司法所追求的是治愈伤痛以及改错为正。”[6]有学者提出了一种更为简约的定义:恢复性司法主要是通过修复由犯罪行为引起的伤害而实现正义的全部行为 (Bazemore,1999)。[7]上述两种定义都是立足于将 “RJ”理解为实现正义的方法,强调的是一种价值性目标。

支持“RJ”实为“恢复性正义”的学者认为,对于恢复性司法,不能仅仅看到其在降低重新犯罪率以及提高被害人的满意度方面的工具性作用,更为重要的是,应当看到恢复性司法实际上是从根本上对传统的刑事司法的挑战,即恢复性司法让我们重新审视什么是“犯罪”, “被害”以及“对犯罪人的反应”等等。[8]

达利 (2006)认为,恢复性司法并非体现为价值,而是由一整套的核心要素所构成,概言之,包括1)恢复性司法所要解决的是刑罚 (或刑罚之后)的相关问题,而不是侦查阶段的问题;2)通常包含已被法律认可的犯罪人和被害人以及他们的支持者之间面对面或非直接面对的沟通;3)被害人以更为积极的角色参与到司法决策中;4)是一项非正式的程序,结果取决于外行 (通常是那些受犯罪行为直接影响的人)的知识以及积极的参与,然而,仍然有一些制约性规则;5)目的是让犯罪人对他们的行为承担相应的责任同时而不产生污点效应,让被害人从犯罪的影响中恢复正常状态。[5]在他看来,恢复性司法在实质上是一种与正式的司法程序相区别的非正式程序,只不过其在功能上可能体现出修复伤害以及预防犯罪的作用。

虽然国外学者在理解“恢复性司法”时,并未形成一致的观点,但从主流的观点和相关实践来看,“恢复性司法”更多地被视为一种非正式地处理犯罪行为的程序,而且,我国学者在引入及讨论这一术语时,也是更多地在司法层面上使用。因此,将其理解并翻译为“恢复性司法”更为恰当。此外,将“恢复性司法”理解为价值或原则的学者,实际上也是以承认“恢复性司法”是一种方法或行为为前提。

二、关于恢复性司法的实证调查

我国对于未成年人犯罪恢复性司法的研究主要始于本世纪初对国外相关制度的引入。恢复性司法虽然是外来词,然而在我国,早已有了相关的司法实践即人民调解制度以及民间承袭的“私了”习惯。恢复性司法由于其在产生本源上是与少年司法制度密切相关的,并且是一种在世界范围内得到广泛认同的一种司法行为模式,因此,在被引入到我国以后迅速得到少年司法理论研究者与实务部门的广泛关注。目前,关于未成年人恢复性司法的探讨主要集中于恢复性司法制度是否可以在我国少年司法制度中适用。从我们的实证调查以及对学者们的观点进行分析可以发现,肯定恢复性司法的观点占主流,仅有少数学者对恢复性司法适用于我国的可行性表示担忧。我们于2008—2009年对法官、公众等不同群体进行了关于未成年人司法制度改革的有关调查。调查结果如下:

(一)对法官的调查

为调查法官对未成年人恢复性司法的态度,对广东、河北、河南、四川等六个省份的法官发出问卷403份,回收问卷403份,全部为有效问卷。

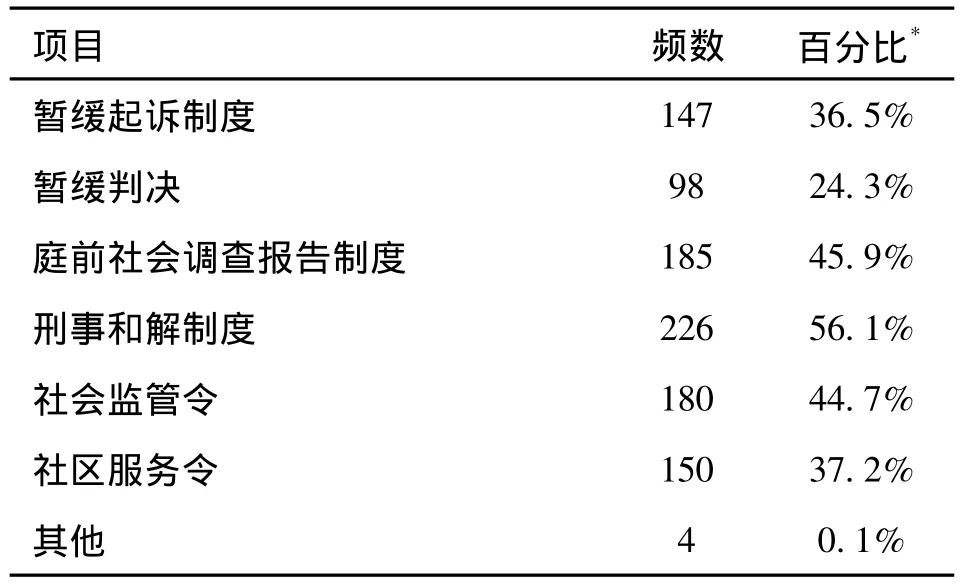

近年来,我国引进或已有试点的未成年人司法制度改革的主要项目包括暂缓判决、庭前社会调查报告制度、刑事和解制度、社会监管令、社区服务令等。对这些项目以多项选择的形式询问调查对象“您认为如下制度中的哪些或哪项应当在未成年人司法实践中被推广?”结果如下表所示:

表一:您认为如下制度中的哪些或哪项应当在未成年人司法实践中被推广?

从上表可以看出,在六种主要的改革项目中,被调查的法官最为肯定的是“刑事和解制度”。使用“刑事和解制度”是考虑到其比“恢复性司法”更易被调查对象理解,而事实上“刑事和解制度”也正是“恢复性司法”在国内实践的具体体现。

(二)对公众的调查

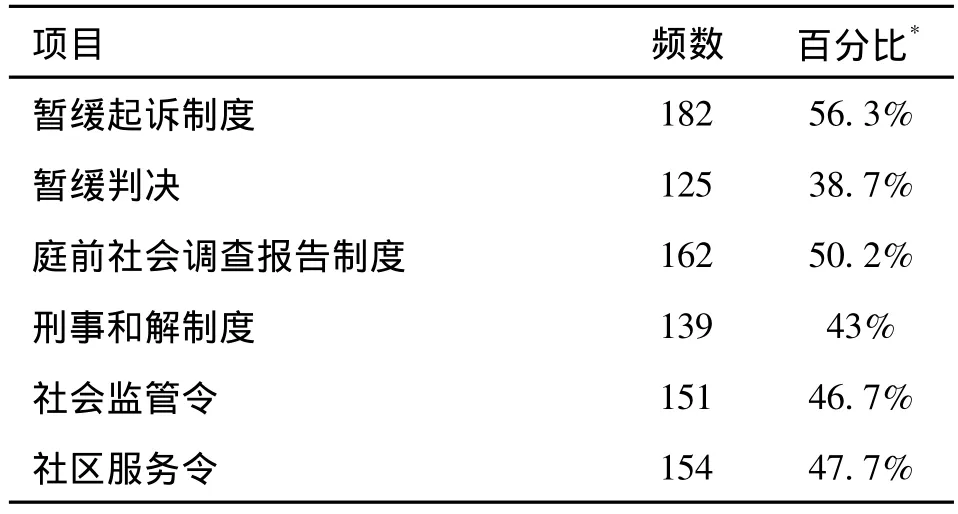

为了解公众对恢复性司法的态度,对北京、安徽、甘肃、广东等25个省市的公众发出问卷323份,回收问卷323份,全部为有效问卷。

表二:您认为如下制度中的哪些或哪项应当在未成年人司法实践中被推广?

如上表所示,接受调查的公众对“刑事和解制度”的支持率为43%,要低于被调查的法官在这一问题上的支持率 (56.1%),但在“社会服务令”项目上的支持率要高于被调查的法官的支持率。从总体上看,公众对未成年人司法制度的诸项改革基本上是认可的,只是不同的个体基于对司法改革项目的认知程度的不同而倾向支持的项目有所不同而已。

三、恢复性司法的合理性

从前述实证调查中可以认为,恢复性司法在我国司法实践中得到了较为广泛认同,这种认同是基于其自身的合理性。恢复性司法的合理性主要体现在以下几个方面:

(一)减少刑事污点对未成年人的消极影响

未成年人恢复性司法制度是刑法谦抑主义所提倡的“非刑罚化”的刑事政策的体现。恢复性司法是以恢复遭到破坏的社会秩序为目的,对犯罪行为做出的系统性反应,它着重关注对被害人、社区所受伤害的补偿以及对未成年犯罪行为人的矫正。较早开始恢复性司法研究的美国学者霍华德﹒泽尔 (Howard Zehr,1990)指出,恢复性司法使我们摆脱了传统的报应理念的束缚,选择一种新的视角来理解犯罪与司法。[9]恢复性司法与传统的报应性司法理念的不同之处在于其认为犯罪是针对个体或社区的行为。对于已经发生的犯罪行为,不能仅从道义上和法律上进行谴责,而应当找出合适的解决问题的方法。如果犯罪人通过积极的赔偿和过错检讨来弥补犯罪给当事人及社区造成的损失,就可以更好体现出刑事司法的正义性。在恢复性司法制度下,如果当事人各方对犯罪的处理方案达成一致,那么犯罪人就不必承受牢狱之苦,而由其他的方式如赔偿损失、社区劳动等来代替刑罚的执行,这对于避免未成年犯罪人的受到“刑事污点”的负面影响以及“标签效应”有着积极的作用。

恢复性司法是对我国未成年人犯罪特点 (先受害,后害人)的一种正向反应。狄小华 (2007)指出,当前未成年人犯罪率居高不下的原因是极其复杂的,如问题家庭、应试教育、不良社会风气和不良的社区环境等来自成人社会的诸种因素正在严重影响着未成年人的正常社会化,鉴于此,“先受害,后害人”已经成为未成年人犯罪的突出特点。这一特点决定了对未成年人需要采取特殊的保护措施,然而对未成年人的保护不能得到很好地落实,导致部分失去家庭或社会监管的未成年人易于受到社会消极因素的影响而犯罪。因此,依法保护违法犯罪的未成年人,促使他们回归健康成长的道路是公共利益的最大化或国家利益的最大化。[10]笔者认为,未成年人犯罪原因的特殊性以及未成年人尚未发育成熟的生理心理特征,要求国家在解决未成年犯罪人的刑事责任时,应当立足于特殊预防的视角,从最有利于保护其健康发展的角度,采取轻缓的刑事政策,并且尽量避免“犯罪人”的标签对未成年人自我知觉与自我认同的消极影响。

2.通过与被害人和解以及适当赔偿来恢复受损的社会关系

在传统的刑事司法模式之下,被害人在诉讼程序中没有话语权,其受到的损害和遭受的痛苦很难在法制框架中得到充分的考虑,对犯罪的追究在很大程度上是为了维护国家和社会公共利益和秩序,追究的形式是基于一种“惩罚正义”,其基本特征是对犯罪人施加丧失自由的痛苦。在这种程序理念之下,被害人的物质利益和精神损害得不到充分和及时的赔偿,他们在实际上相当于遭受到了第二次侵害。有学者称,传统型的司法“实际上是以公正的名义,做了有失公正的事情,以人权的名义,做了不符合人权理念的事情”,或者说,传统刑事司法是以“一种社会性伤害代替了另一种社会性伤害。”[11]此类说法是对刑事司法的正义性的一种质疑,观点是否正确有待商榷,不管怎样,它也是在某种程度上反映出刑事司法程序自身的一些缺陷。在传统的刑事司法程序中,被害人由于自身利益被忽视,可能产生对司法正义的不信任以及对犯罪人更加强烈的仇视,从而增加了被害人转化为加害人的可能性;对于未成年犯罪人而言,一旦被定罪判刑,原有的生活状况受到颠覆性影响,也可能因为标签效应而终身不能摆脱“罪犯”之名,未成年犯罪人对这种结果往往做外部归因,更加怨恨被害人或社会,致使双方矛盾升级,不利于化解积怨。

在恢复性司法制度之下,人们对犯罪的认识发生了根本性的变化,犯罪已经不再仅是对公共利益的侵犯以及对国家法律的违反,它更被视为是一种对被害人利益以及社区生活秩序和安宁的侵犯与威胁,通过恢复性司法,可以使加害人、被害人以及其他受到犯罪影响的各方,在寻求和解的目标之下,心平气和地表达自己的看法、意愿和需要,这样的处理方式不仅可以使加害人更深刻认识他的犯罪行为给被害人带来的痛苦以及被害人最强烈的因被侵害而产生的需要,还可以使被害人的损失得到最大限度的弥补和修复,帮助他们恢复犯罪造成的生理和心理创伤,恢复他们对社会秩序和法律的信心。

恢复性司法通过引入与犯罪相关的多元主体的参与,可以对社会秩序的恢复起到积极的作用,尤其对被害人因犯罪行为而产生的经济损失以及生理心理的修复所起到的作用,是传统刑事司法体制下无法实现的。在恢复性司法的和解程序中,被害人可以叙述犯罪行为给自己造成的实际创伤,这种叙述实际上相当于一种宣泄疗法,是一种有效的心理治疗方式。被害人通过言语的表达,将内心深处的紧张和压力释放出来,从而可以减轻犯罪行为施加于自身的痛苦。

3.承担责任的方式对违法犯罪的未成年人有积极的矫正作用

在恢复性司法制度下,违法犯罪的未成年人往往不是以接受刑罚处罚的方式承担因犯罪行为而产生的责任,而经常是通过与被害人协商解决责任问题的办法以及向被害人道歉等方式来承担责任。这种承担责任的方式,可以起到唤醒廉耻感以及影响其原有的错误认知的作用,从而有利于矫正其违法犯罪心理而逐渐形成守法心理。

在恢复性司法程序中,未成年犯罪人应当以口头的方式向被害人表达自己的歉意,承认自己的过错。这种在自己的家人、被害人以及社区工作者或司法工作者的面前公开道歉的方式,对未成年犯罪人心理会有较为深远的影响。一方面,公开道歉是一种认输的行为,一个不承认自己有错误的人,是难以表达出相关意思的;另一方面,公开道歉的歉意即使不是发自于内心的,一旦说出对被害人的歉意,行为人也仍然会体会到羞耻感。未成年犯罪人一旦通过公开道歉体验到一种羞耻感后,会强烈地感受到自己的犯罪行为是不光彩的,不仅不被社会接受,而且也会让自己的家人蒙羞和受到连累。在有了这种认知之后,即使以后遇到产生犯罪冲动的情境,也会或多或少地考虑是否值得为犯罪行为而付出失去尊严的代价,从而可能防止新的犯罪行为的发生。狄小华(2008)指出,在报应性司法制度下,抽象的法律责任取代了具体的道义责任,罪犯虽然要承受剥夺自由之痛,但却逃脱了更为长久的良心煎熬之苦,而后者正是罪犯改恶从善的心理原动力。现代自由刑在矫正效果方而受到的质疑,无不与罪犯被动受刑缺乏改过自新原动力有关。[12]在恢复性司法制度下,未成年犯罪人可以以道歉或其他方式的惩罚代替自由刑,一方面避免了自由刑方式之下的“交叉感染”,另一方面可以通过道歉的方式而获得良知的唤醒。有过错的未成年人在自己熟悉的人面前承认自己的过错,看到自己的亲人因自己的行为而痛心疾首,往往能够真正感受到道德的力量,从而可以认识到自己的过错并激发起改恶从善的勇气和决心。

相对于传统刑事司法程序而言,未成年人恢复性司法制度通过犯罪人与被害人直接沟通的方式解决了因犯罪产生的刑事责任问题。这一程序不仅易于平复被害人的愤怒与怨恨情绪,同时也有利于缓解未成年犯罪人重新回归社会的压力。这种面对面解决责任问题的方式,也使未成年人在认知重新审视自己的犯罪行为,在情感上产生内疚与悔恨,从而从根本上改变对他人和社会的态度,有利于形成守法的心理。

四、恢复性司法的局限性及其出路

恢复性司法在本质上是以民事的方式来解决刑事责任问题。对于一个犯罪行为已经得到证明的犯罪行为人,其承担的刑事责任的大小应由法律加以明确规定并且由严格的司法程序来保障。在恢复性司法程序中,参与者众多,因而在结果中既要体现出被害人一方的意志,也要考虑犯罪人及其家庭的经济承受能力;同时以经济赔偿为主要承担责任的方式,也会弱化了未成年犯罪人对刑罚的恐惧感而可能不畏惧刑罚。上述种种现象,均反映出未成年人恢复性司法制度的局限性。下文将探讨恢复性司法的局限性的具体表现以及在未来的制度设计中的解决办法。

(一)恢复性司法的局限性

1.难以满足同罪同罚的刑法原则

根据恢复性司法的基本规则,违法犯罪的未成年人能否进入恢复性司法程序中,不仅取决于自身的犯罪行为的轻重、悔过程度,还要取决于被害人及其家属的意愿。如果被害人及其家属不同意以和解的形式解决案件处理中的相关问题,则相同犯罪行为以及具有同等悔过表现的未成年人,则可能得到截然不同的刑罚处置。从国外恢复性司法的实践来看,经济赔偿是恢复性司法的内容之一,经济赔偿的责任履行后,确实比较容易得到被害人的谅解,从而使恢复性司法适用的成功几率大大提高。但从我国现实情况看,目前未成年人犯罪的案件中,家庭条件差的占多数,经常会出现未成年人的家庭因为经济条件、赔偿能力有限而无法满足被害人赔偿要求的情形,从而不得不放弃和解程序。因此,就结果而言,恢复性司法的引入,必然会造成同罪不同罚、同罪不同责的情形,这会在一定程度上使“法律面前人人平等”和“罪责刑相适应“等刑法基本原则受到挑战。从实践中看,恢复性司法是不利于某些弱势群体的,尤其是家庭经济条件比较差的未成年犯罪人。恢复性司法可能导致只对经济条件优越的未成年犯罪人适用而将家庭条件差的未成年罪犯排除在外。

2.难以避免替代性的承担责任的现象

恢复性司法往往以经济赔偿为主要的承担责任的方式。因为对于被害人来说,经济补偿最能体现出自身受损利益的修复,而且经济赔偿从理论上也可以使犯罪人及其家庭更为重视犯罪行为的不利后果,从而可以有效地抑制再次犯罪的冲动。然而,在通常的情形下,未成年人在经济上并没有独立,经济赔偿显然只能由其父母或监护人承担。也就是说,未成年犯罪人的父母往往成为实际的犯罪行为的责任承担者,如果父母具有较好的经济条件,未成年犯罪人本人则可能根本体会不到犯罪行为带给自己的惩罚性痛苦。

3.惩罚的非刑罚性可能不利于未成年人改过自新

适用恢复性司法程序的未成年犯罪人,如果经济赔偿到位,往往可以获得缓刑或更为轻缓的处罚结果。这种处罚结果对于尚未形成正确的人生观与价值观的未成年犯罪人来说,其负面效应是认识不到犯罪行为的严重性。即使是公开道歉的方式,也往往不能起到实质性的唤醒良知的作用。正如国外学者所言, “恢复性” (restorativeness)要求一定程度的共情和换位思考,期待未成年人能够真正地站在被害人的角度思考问题,向被害人诚挚地表达歉意,是超越了未成年人的心理能力。在和未成年犯罪人访谈时,半数以上对于他们应当对被害人说什么几乎没有任何想法,相反,他们所想到的是其他人应当为他们做点什么 (Frankenberger,2000)。[14]对于成年人而言,他们由于有了家庭或更多的责任,对自由刑和社区矫正的区别有更为明确的认识,因而能够认识到恢复性司法对于自己的积极意义,更为珍惜被害人及社会给予的宽容。

(二)恢复性司法的出路

我们应当能够认识到,恢复性司法可能具有的种种负效应,可以通过适当的国家干预的方式加以避免,从而最大限制地发挥其合理性的方面。这里关键性的问题,是要能够认识到恢复性司法在司法程序中的定位问题,即要解决恢复性司法与正式司法程序的关系问题。恢复性司法制度的确立并意味着要取代以往的国家主导的司法模式,而是希望找到一种可以更全面照顾各方利益以及更有效实现公平正义和诉讼效率的方法。2002年4月16日至25日预防犯罪和刑事司法委员会第11届会议秘书长的《恢复性司法——秘书长的报告》第4条第19项明确肯定了“恢复性司法的做法应视为对既定司法制度的补充而非替代”这一基本原则。实际上,主流的恢复性司法模式从根本上没有抛开传统的报应正义的制度框架,都是以国家强制力作为背后的支撑,比如在新西兰的家庭会议模式中,如果当事人不能达成和解或者不能按和解协议执行所确定的义务时,仍然要回复到传统的司法制度架构内以国家强制力保证秩序的恢复。笔者认为,恢复性司法与正式的刑事司法体制并非是绝对不相容的平行关系,即使是恢复性司法,也要承认国家对犯罪处理的参与权。这种对国家控制权的认可,一方面可以使恢复性司法获得国家财政资源的支持,保证了程序运行所需资金;另一方面,通过与正式刑事司法体制的良好衔接,把恢复性司法程序有机融入正式司法体制和诉讼程序,使恢复性司法程序在既有的为参与各方提供各种保护的道德和法制框架内运作。

在承认国家对恢复性司法的干预权之后,很多问题即可在法制的框架内得到解决。1)关于同罪不同罚的问题,一方面可以通过合理的计算来保障同罪的惩罚基本一致,并通过相关立法来限制适用恢复性司法的案件类型及犯罪人的主观条件,从而尽可能地保障可以适用恢复性司法但因种种原因而无法适用的未成年犯罪人,在处刑上可以基于未成年人司法的保护属性而不至于获致在实质上差异性很大的刑罚。此外,在制度设计时,可以强化司法机关的调停作用。2)关于父母或监护人的替代性惩罚问题,可以通过立法的形式鼓励未成年犯罪人以提供社区服务的方式来偿还应付的款项。3)关于刑罚特殊预防的效果不能得到实现的问题,可以通过关于社会帮教的有关立法,强化对相关的未成年犯罪人的跟踪帮教,从而可以在他们逐渐成长的进程中及时进行适当的干预,在重新犯罪的敏感期内做好心理与行为的正向引导工作。

综上所述,对于未成年犯罪人来说,适用恢复性司法有利于更好地保护他们权利,可以因减少自由刑的适用而减少标签效应和交叉感染的负面影响;对于被害人与社会来说,适用恢复性司法也可以起到修复伤痛的作用,有利于缓和因犯罪行为而紧张化的社会关系,反过来也更有利于未成年犯罪人顺利地回归社会。基于恢复性司法存在的局限性或困境,在立法时需要注意对恢复性司法的准确定位,并周密设计合理的运作程序。

[1]Van Ness D W.全球视野下的恢复性司法[A].王莉译.狄小华,李志纲.刑事司法前沿问题——恢复性司法研究 [C].北京:群众出版社,2005.

[2]Chown P L,Parham J H.1995,Can We Talk?Mediation in Juvenile Cases,FBI Law Enforcement Bulletin,November.

[3]许疏影.当议恢复性司法与未成年人司法保护 [J].法制与社会,2008,(9):155-156.

[4]Daly K.2006,The limits of restorative justice,in Dennis Sullivan & Larry Tifft(eds.)Handbook of Restorative Perspective,New York:Routledge,pp134 -145.

[5]Zehr H,Mika H.1998,Fundamental Concepts of restorative justice.Contemporary Justice Review 1,pp.51 -53.

[6]Bazemore G,Walgrave L.1999,Restorative juvenile justice:In search of fundamentals and an outline for systemic reform.In Bazemore,G.and L.Walgrave(eds.)Restorative Juvenile Justice,Monsey,NY:Criminal Justice Press.pp.45 -74.

[7]Johnstone G.2004,The idea of restorative justice.Inaugural Professorial Lecture,University of Hull,11 October.

[8]Daly K.2000,Restorative justice:the real story.revised from a plenary address given to the Scottish Criminology Conference,Edinburgh,September,pp 21-22.

[9]Zebr H.1990,Changing Lenses,Herald Press.See,Coben J,Harley P.2004,Intentional conversation about restorative justice,mediation and the practice of law,Journal of Public Law & Policy,vol.25,p243.

[10]狄小华.恢复性司法与未成年人司法国际会议述评[J].国际学术动态,2007,(6):23-27.

[11]康均心,胡春莉.恢复性司法的价值取向探析[J].山东大学学报哲学社会科学版,2007,(4):35.

[12]狄小华.恢复性少年刑事司法的正义性探析 [J].青少年犯罪问题,2008,(2):4-11.

[13]Frankenberger K D.2000,Adolescent egocentrism:a comparison among adolescents and adults.Journal of Adolescence,23(3),pp343-54.

- 政法学刊的其它文章

- 工作执法一网考:公安机关绩效考核的创新与实践