华南地区弥散地震活动的评价方法与结果11

韩竹军 周本刚 安艳芬

(中国地震局地质研究所,北京 100029)

华南地区弥散地震活动的评价方法与结果11

韩竹军 周本刚 安艳芬

(中国地震局地质研究所,北京 100029)

根据华南地区现今地球动力学环境、新构造特征、发震构造模型、第四纪构造活动、地球物理场等方面的差异,通过具体的实例,有针对性地论述了弥散地震区划分的方法,系统地阐述了华南地区弥散地震的评价依据。对于弥散地震区内与已知发震构造无关的最大历史地震,给出了两种情况下确定弥散地震的方法,探讨了总体地震和构造活动水平与弥散地震的关系。华南地区弥散地震活动的评价结果与地球动力学环境特征密切相关,地震构造背景的一致性是进行弥散地震类比的基础。本文除了论述弥散地震活动评价方法之外,还初步给出了华南地震区弥散地震区划分方案和弥散地震评价结果。

华南地区 弥散地震区 弥散地震 地震构造

引言

根据核安全导则(国家核安全局等,1994;International Atomic Energy Agency,2002),区域地震构造模型一般由以下2种要素组成:①利用现有基本数据鉴定出的发震构造;②利用现有的基本数据,认为不是由特定发震构造引起的弥散地震活动。在实际工作中,通常尽量远离或避开发震构造进行核电厂选址,以降低地震风险(常向东,2008;王中平等,2008)。弥散地震(Diffuse Earthquake或Floating Earthquake)没有可识别的标志,因而利用较大范围的弥散地震区(或地震构造区)来评价和限定这类地震,并采用保守的假定,认为这类地震在弥散地震区范围内任何一点都有可能发生。对于核电厂址而言,此类地震是不可避免的,它反映了不同区域的背景地震活动水平。特别是在中、低地震活动水平的地区,地震活动与发震构造的关系不明确,弥散地震活动常常成为评价核电厂抗震设计基准的主要控制因素(常向东,2000;2008;张裕明等,2004)。

由于弥散地震是以弥散地震区为单元进行评价的,因而弥散地震区的划分对评价弥散地震有直接的影响,其中核电厂址所在的弥散地震区划分尤显重要。张裕明等(2004)认为,厂址所在的弥散地震区应独立封闭。虽然常向东(2000)、张裕明等(2004)、鄢家全等(2006)曾对弥散地震区划分及弥散地震评价的原则与方法进行过分析和研究,但弥散地震活动自身的复杂性、不确定性与重要性的相互交织,导致在实际的核电厂地震安全性评价中这方面反映的问题较多。例如:为了尽可能使核电厂址所在弥散地震区独立封闭,核电厂址所在弥散地震区范围与边界的确定依据有时并不充分,导致在区域范围相邻或部分重叠的核电厂地震安全性评价报告中,弥散地震区划分方案常有较大差异的现象;又例如:在核电厂址邻近弥散地震区不封闭的情况下,一般都是仅依据区域研究范围资料进行弥散地震评价,这样的结果并不能全面地反映该区弥散地震活动特征。因此,有必要借鉴中国地震烈度区划图(1990)(国家地震局.1996)以来,进行全国潜在震源区划分的经验,在进一步分析研究弥散地震评价原则和依据的基础上,通过编制相对完整的全国性或地区性弥散地震区划分方案,使弥散地震评价更为规范,减少人为性,提高科学性。

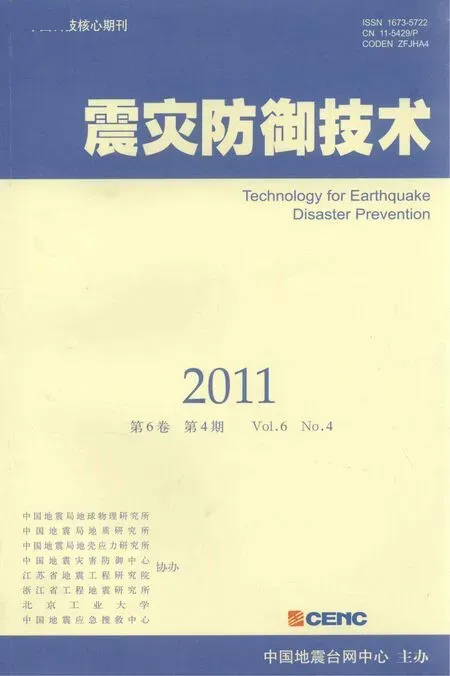

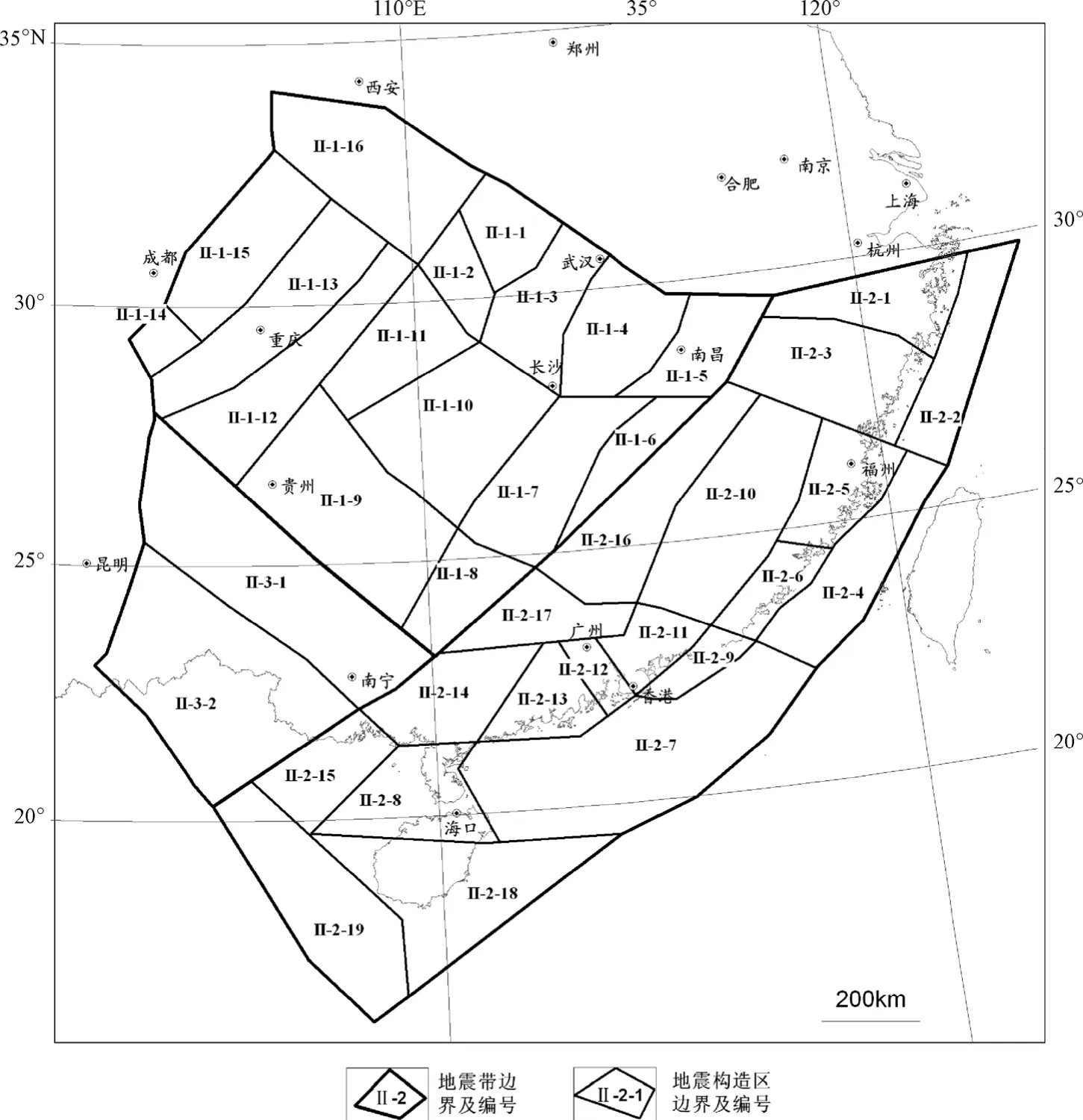

华南地区、尤其是华南内陆地区地震活动水平相对较低。近年来,在华南沿海及内陆开展了大量的核电厂选址及地震安全性评价工作,积累了丰富的弥散地震评价经验。在“十一五”期间的第五代全国地震区划图编制中,提出了3级划分的思想,即地震带(区)、地震构造区和潜在震源区。在地震区划分上,华南地区属于华南地震区,该区分为3个地震带(图1),即长江中游地震带(II-1)、华南沿海地震带(II-2)和右江地震带(II-3)。在长江中游地震带和东南沿海地震带各划分出5个地震构造区,右江地震带划分出2个地震构造区,合计12个地震构造区。第五代地震区划图中的地震构造区范围较大,显然不能满足核电厂地震安全评价中对弥散地震区划分的要求(为了区分上述两种概念,弥散地震评价单元统称为弥散地震区)。例如:华南北部地震构造区(II-1-3)跨过大巴山-大洪山大面积隆起区、汉江一洞庭湖拗陷区、幕阜山中强断块掀斜上升区和鄱阳湖拗陷区等不同新构造单元(图1)。又如:东南沿海外带地震构造区(Ⅱ-2-1)和东南沿海内带地震构造区(Ⅱ-2-2)不同区段的地震活动特征存在明显差异。这些都与核安全导则有关弥散地震区的定义不尽相同,尽管如此,第五代地震区划图有关地震构造区的认识和取得的相关成果,为华南地区弥散地震区划分奠定了较好的基础。本文以华南地区为例(图1),在充分收集上述两方面相关工作成果的基础上,通过对弥散地震区划分和弥散地震评价的原则和方法的进一步讨论、分析,给出了华南地区弥散地震区划分方案和弥散地震评价结果。

1 弥散地震区的划分方法

根据核安全导则HAD0101/01定义(国家核安全局等,1994),弥散地震区是指具有同样地质和地震活动性特征的地理区域,每一个弥散地震区都假定是一个具有相等的潜在地震的地区。在IAEA核安全导则NS-G-3.3中(International Atomic Energy Agency,2002)同样指出,为了完成地震危险性评估而在地震构造模型中采用弥散地震区来表述弥散地震,假定每个弥散地震区内具有相等的地震潜在可能性。地质构造特征相似性和地震活动特征相似性是划分弥散地震区的两条基本原则。这两条原则在弥散地震区划分方法中的应用,涉及到地球动力学环境、新构造特征及其演化历史、第四纪以来断裂活动、地震活动性、地球物理场和地壳结构等方面的综合分析研究。

1.1 根据现今地球动力学环境或地震构造背景的差异性,进行弥散地震区划分

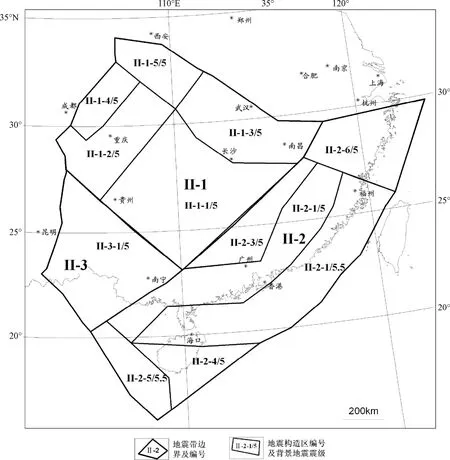

从台湾岛略北向南至巴士海峡,菲律宾海板块向欧亚大陆板块北西西向的弧-陆碰撞,使得台湾地区表现出强烈的构造变形和地震活动(图2)。经台湾海峡进入大陆内部至闽、粤、赣三省交界地区附近(闻学泽,2003;张志中等,2009),形成1个如图2所示的板块碰撞动力影响区,该区大体呈平行四边形,为1个向内陆减弱的MS>4.7级的破坏性地震活动区。区内包括了粤北—福建沿海的泉州海外—金门—东山—南澳的7.0—7.5级地震带、沿海的汕头—漳州6.0—6.9级强震区以及深入大陆内部的赣—闽边界5—6级中强地震区。这充分说明,图2中阴影条带所示的平行四边形区即属于板块碰撞对沿海及大陆强影响区的范围,同时也是中强震和大地震发生区。该区新生代以来的差异性活动明显,与东南沿海其它地段的地球动力学环境存在明显差异,同时也与华南块体内部其它地区有着很大的不同。因此,上述板块碰撞影响区的边界以及内部差异性地震活动区的边界是弥散地震区划分的重要依据。

图1 第五代地震区划图中华南地区地震带与地震构造区划分方案(据第五代地震区划图编委会,2010;内部资料)Fig. 1 Division of seismic zones and seismo-tectonic provinces in South China in the 5th seismic zonation map (Modified from the compiling committee of the 5th seismic zonation map of China, 2010)

图2 菲律宾海板块碰撞形成的动力影响区范围及弥散地震区划分方案1 中国地震局地球物理研究所等,2008. 福建三明核电厂初可研阶段地震调查与评价报告.Fig. 2 Division of diffuse earthquake provinces and kinematic region imposed by the collision between Phillippine Sea plate and Eurasian plate

1.2 根据新构造特征及其演化历史的差异进行弥散地震区划分

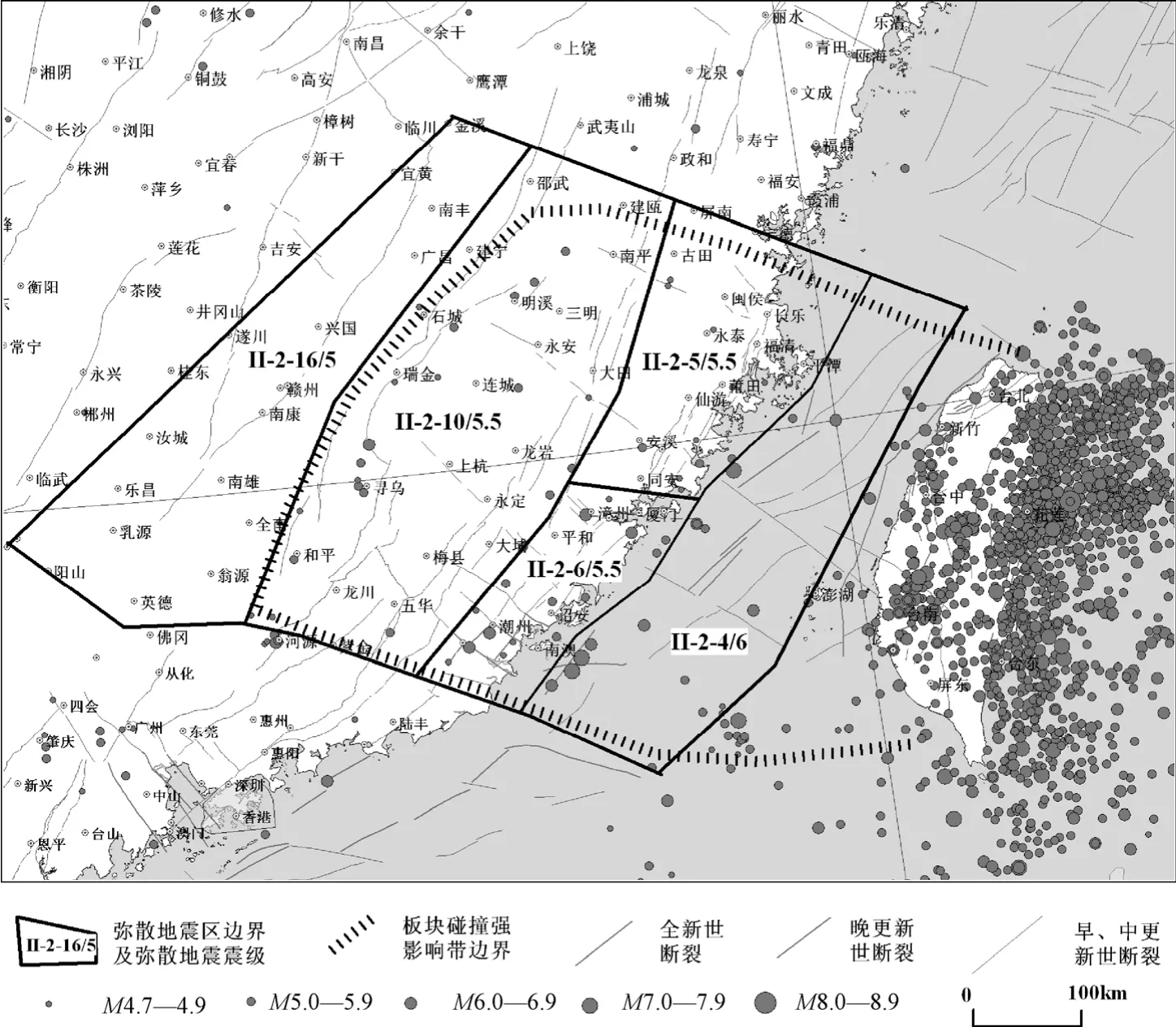

在华南地区北部,新构造以来的构造活动主要表现为垂直差异性活动,水平差异活动不强。如:四周被隆起区环抱的江汉-洞庭湖盆地是华南地区规模最大的1个中-新生代裂陷盆地,古近纪末裂陷作用消失,盆地区相对挤压抬升,地层褶曲并遭受侵蚀。从新近纪起进入盆地整体拗陷阶段。第四纪以来,江汉-洞庭湖盆地又相对下沉了200—300m,周边地区抬升了200—500m。江汉—洞庭湖拗陷和周边隆起山地之间成为区内断裂活动性相对较强的地带,如:沿洞庭湖拗陷西侧的太阳山断裂带、南侧的北西向常德-益阳-长沙断裂带和东侧的北北东向岳阳-湘阴断裂,都发现了断错第四纪早、中更新世地层的地质证据2北京中震创业工程科技研究院等,2007. 湖南桃花江核电厂可研阶段地震安全性评价报告.,3北京中震创业工程科技研究院等,2008. 湖南大唐华银核电项目可研阶段地震安全性评价报告.,4北京中震创业工程科技研究院等,2008. 湖南常德核电厂可研阶段地震安全性评价报告.;同时也是强震、中强地震易于发生的地段(图3),历史上曾发生过1631年常德63/4级和53/4级地震。

图3 江汉—洞庭湖盆地第四系厚度与地震(MS>4.7)震中分布图(第四系资料1 湖南省地矿局水文地质工程地质二队(技术负责:张国梁),1990. 湖南省洞庭盆地第四纪地质研究报告及第四纪地质图(1:20,000).)Fig. 3 Distribution of earthquake (MS>4.7) epicenters and Quaternary thickness in Jianghan-Dongtinghu basin

而在拗陷盆地周边、尤其是南边的雪峰山-湘中南断块掀斜隆起区上,断裂活动和地震活动相对较弱。该区在地质构造上属于扬子地台的江南台隆和华南加里东褶皱带,构造走向为北北东-北东向。区内地形分布与构造方向一致,湘江、资水由南西往北东汇入洞庭湖,表明地形具西南高而东北低的趋势,同时,该区西部武陵山属于海拔1000m以上的低中山,向东依次转为中低山和低山、低山和丘陵地形。新构造时期地壳运动以整体缓慢掀斜抬升为基本特点,断裂差异活动不明显,历史上未记载6级以上地震,在华南地区地震活动最弱。

新生代时期仍有明显沉降和差异性活动的江汉—洞庭湖盆地以及与它们邻近的隆起区,在弥散地震活动评价上应进行明确的区分。

1.3 根据发震构造模型或地震构造样式的差异,进行弥散地震区划分

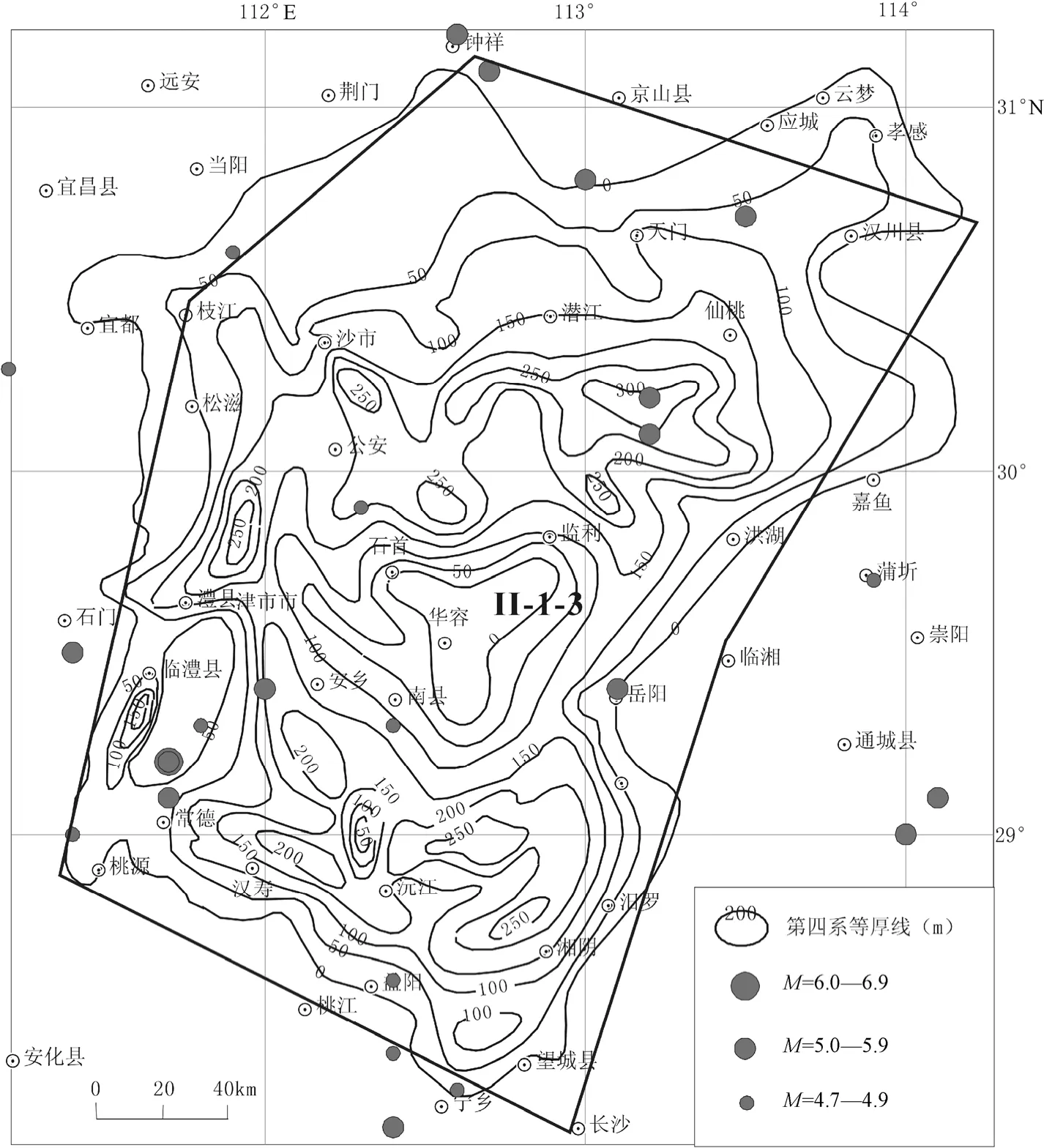

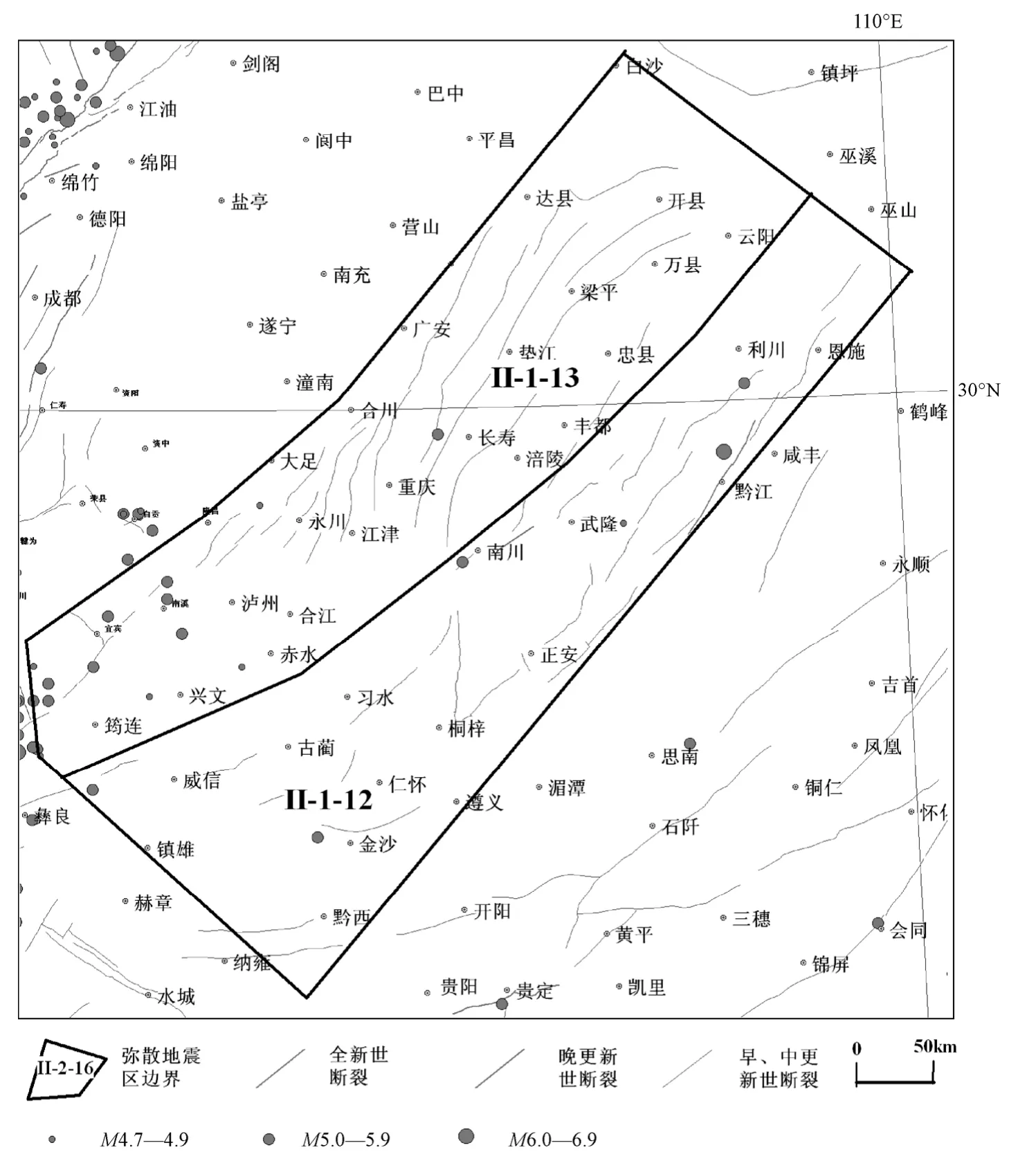

在华南地区西部的黔渝一带(图 4),大致以齐曜山-金佛山断裂为界,东西两侧分别位于扬子地台内部的上扬子台褶带与四川台坳上。新构造运动时期一直处于大面积上升的状态,构造方向以北北东-北东向为主,但区内不同地区构造运动仍有一些差异,分为2个次一级的新构造分区。该断裂以西为四川盆地东部是弱上升区(II-1-13);以东为齐曜山—金佛山中等上升区(II-1-12)。1856年黔江61/4级地震和1989年统景5.3级地震分别位于东西2个区内,其发震构造条件具有一定的代表性。下面将参考中国地震局地球物理研究所的工作1中国地震局地球物理研究所,2008. 大唐国际重庆核电项目初可研阶段地震地质专题报告.,对这2次典型地震进行重点剖析,以此分析东、西2个区的发震构造模型或地震构造样式的差异。

图4 渝黔地区弥散地震区划分图Fig.4 Division of diffuse earthquake provinces in Chongqing-Guizhou region

1856年黔江 61/4级地震发生在川鄂交界地区。唐荣昌等(1993)认为,在区域性的北西-南东向的构造应力场作用下,地震的孕育受齐曜山—金佛山一带的基底断裂控制。由于该基底断裂带第四纪以来、特别是晚更新世以来继续活动,牵动了沉积盖层中的北北东向黔江断裂重新活动,从而发生了这次地震。在齐曜山—金佛山一带的基底断裂上,曾发生过1854年南川51/2级地震、1855年彭水43/4级地震、1931年利川一带5级地震。这些地震的发震构造都与1856年黔江61/4级地震具有大致相同的地震构造背景,即与断裂活动密切相关。

1989年重庆江北统景5.3级地震震中位于四川盆地东南部的川东陷褶束内,余震资料表明其震源深度较浅。震区附近地区的盖层构造主要是走向北北东向的铜锣峡背斜及其伴生的规模不大的压性、压扭性断裂。这些地表背斜的深部受断裂控制(四川油气编写组,1989),称为统景地腹断裂的褶皱断裂构造,它比地表陡立带上见到的断裂规模大得多,其走向北20°东,倾向北西,倾角大于60°,垂直断距约280—500m,具逆断层性质。1989年统景5.3级地震的发震构造为铜锣峡背斜轴部的统景地腹断裂,因此,该地震称为褶皱地震(背斜地震)可能更为合适。华蓥山褶皱断裂带附近的一些中强地震和许多小震大都分布在川东陷褶束内的华蓥山褶皱带中的一系列背斜上及附近地区。这些震源深度较浅的地震震级较小,一般为4—5级,最大震级不超过6级,具有与统景5.3级地震大致相同的发震构造条件,它们与该区一系列弧形分布的背斜构造及其伴生的断裂活动有着密切的关系。

上述分析表明:齐曜山—金佛山弥散地震区(II-1-12)和川东弥散地震区(II-1-13)不但存在地质构造和新构造特征的差异(图4),其地震发生的地震构造样式也存在明显的不同。发震构造模型或地震构造样式的差异可以为弥散地震区划分提供明确的科学依据。

1.4 根据第四纪构造活动、尤其是断裂活动性差异,进行弥散地震区划分

第四纪构造、尤其是断裂活动性研究,可以为弥散地震区的精细划分提供科学依据。如在图2所示的板块碰撞动力影响区内,划分了台湾海峡弥散地震区(II-2-4)、闽中沿海弥散地震区(II-2-5)、九龙江—韩江弥散地震区(II-2-6) 和武夷山弥散地震区(II-2-10),各区除了地震活动性存在明显差异外,在第四纪构造活动及断裂活动性方面也明显不同。

台湾海峡弥散地震区第四纪以来以断陷-坳陷为主要运动特征,区内发育规模巨大的北东向滨海断裂带,全新世仍有明显活动。在沿海地带,北边的闽中沿海弥散地震区,第四纪以来的断裂活动以北东向长乐-诏安断裂带为主,活动时代主要为早、中更新世。南边的九龙江—韩江弥散地震区,第四纪时期以差异性断陷活动为主,区内九龙江流域和韩江—榕江流域为闽南—粤东沿海相对沉降的区域;断裂活动以北西向为主,但与北东向断裂也存在共轭交切的特点,其中九龙江断裂、榕江断裂、普宁-田心断裂、韩江断裂、饶平-汕头断裂和潮州-汕尾断裂是本区主要断裂构造,最晚活动时代为晚更新世。在武夷山弥散地震区,主要断裂为北东向邵武-河源断裂带和宁化-明溪断裂,最晚活动时代为早、中更新世,区内受到北西向断裂的交切作用。

1.5 根据地球物理场和地壳结构差异,区别出不同深部构造特征的区域

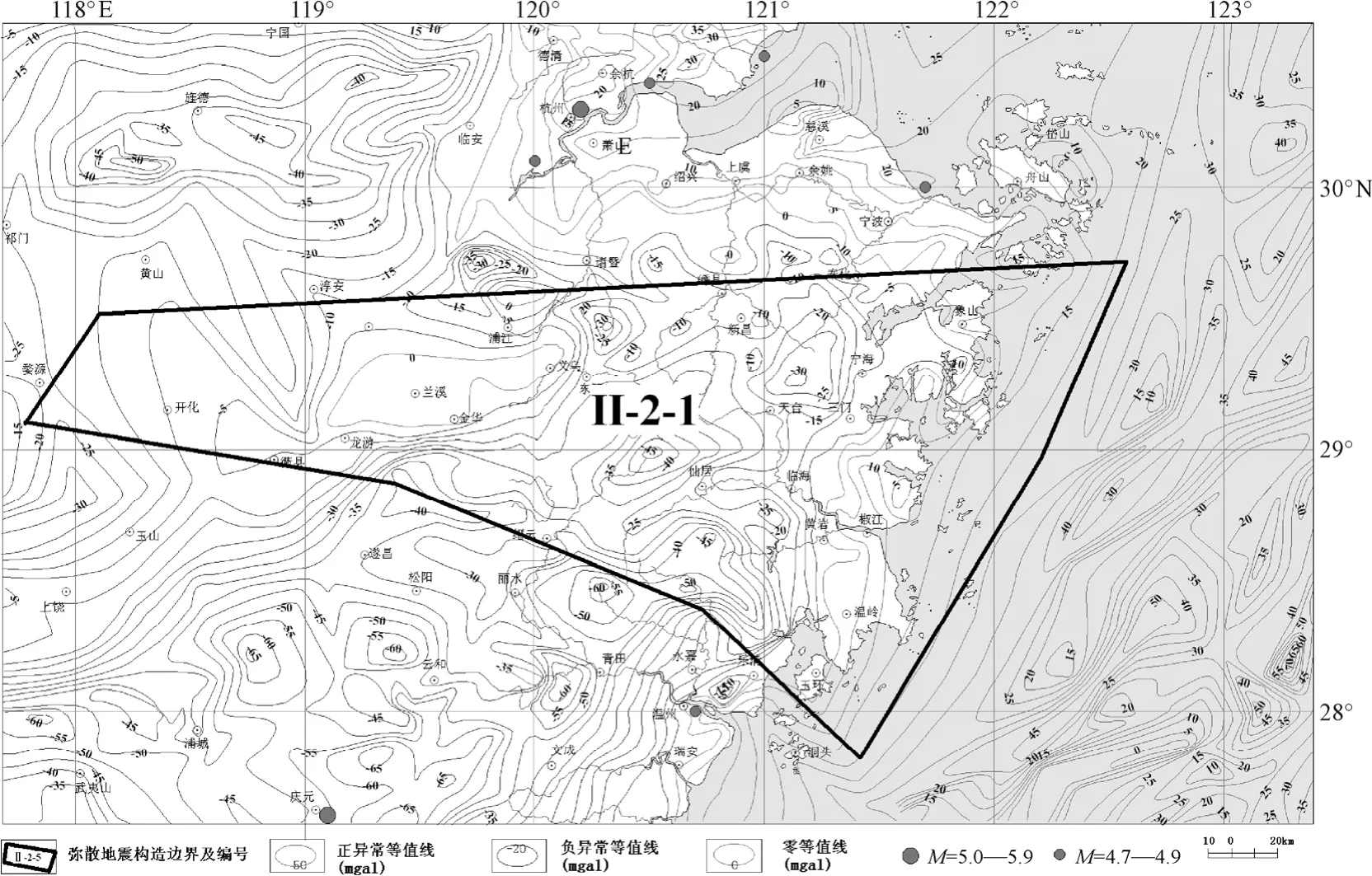

在中强地震活动区,新构造运动和断裂活动性差异不明显的情况下,以及海域研究程度或地震监测能力不高的情况下,可以根据地球物理场和地壳结构差异进行弥散地震区边界的确定和划分。

图5 浙中弥散地震区(Ⅱ-2-1)与布格重力异常关系图Fig. 5 Relation between diffuse earthquake province of Central Zhejiang (Ⅱ-2-1)and Bouguer gravity anomaly

浙中弥散地震区(Ⅱ-2-1)的北边界和西边界均与东南沿海地震带的边界相一致(图1),该区东边界和南边界的确定则充分地考虑了布格重力异常的分布特征(图5)。如在东边界两侧的布格重力异常分布特征存在明显差异,东侧的布格重力异常等值线表现为北北东向圈闭构造,并且这些圈闭构造呈左阶雁列状分布;西侧的布格异常等值线的线状分布特征不明显,以面状圈闭构造为主,长轴方向为北东东向。南侧边界则沿着一条北西西向的布格重力异常梯级带划分,与分布在该带上的北西向地壳厚度梯级带相对应。在上述边界带的两侧,布格异常值也有明显不同,这从一个侧面反映了在新构造运动方式及强度上存在一定的差异。

2 弥散地震震级的评价依据

在划分弥散地震区后,需进一步评价弥散地震震级。弥散地震是与已确认的发震构造无关的地震,应根据历史资料和弥散地震区包括应变释放速率在内的地震构造特征来确定弥散地震震级,对弥散地震的估计需要进行综合判断(国家核安全局等,1994)。International Atomic Energy Agency(2002)指出,弥散地震的估计应基于历史地震资料和地震构造特征,同时与具有丰富历史资料的相似地区的类比可能是有用的。

根据上述原则,确定弥散构造区弥散地震的主要依据如下:

2.1 弥散地震区内与已知发震构造无关的最大历史地震震级

图6 珠江口外弥散地震区(II-2-7)第四纪断裂与破坏性地震(MS>4.7)震中分布图Fig. 6 Distribution of disastrous earthquake (MS>4.7) epicenters and Quaternary-faults in the diffuse earthquake province outside Zhujiang River estuary (II-2-7)

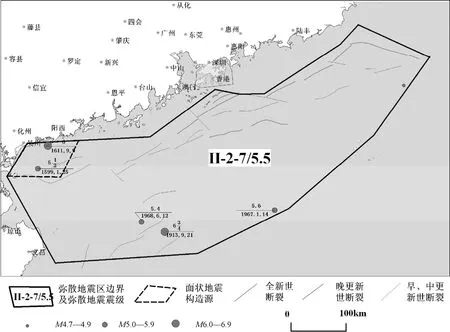

与已知发震构造无关的最大历史地震可分为两种情况(常向东,2000):一是没有明确发震构造标志、离散性和不确定性较大的中、小地震;二是一些M≥6级强震,特别是早期发生的历史“存疑”地震,其空间分布与已确认的发震构造关系不明确。后者不应纳入弥散地震范畴。例如:在珠江口外弥散地震区(II-2-7)中(图6),历史上曾发生过2次6.0—6.9级地震、3次5.0—5.9级地震和1次4.7—4.9级地震,这些破坏性地震均发生在该区边缘地带。其中,由于缺乏详细的海域地球物理探测资料,1611年电白海外6级地震的发震构造评定困难较大。该地震除了由于研究程度表现出与发震构造不相关外,也不具备弥散地震活动的任何其他特征。在评价中假定其在所处弥散地震区内具有同样的地震潜势显然不妥,这样会过分夸大地震危险性(常向东,2000)。为此,根据地形地貌特征,划分了一个范围较大的东西向“电白海外面状地震构造源”1中国地震局地质研究所等,2006. 大唐国际广东阳西核电项目初可研阶段地震地质专题报告.。区内地震记录较少,可能与海域地震监测能力不强有一定关系。考虑到海域发震构造研究程度较低,弥散地震定为5.5级。

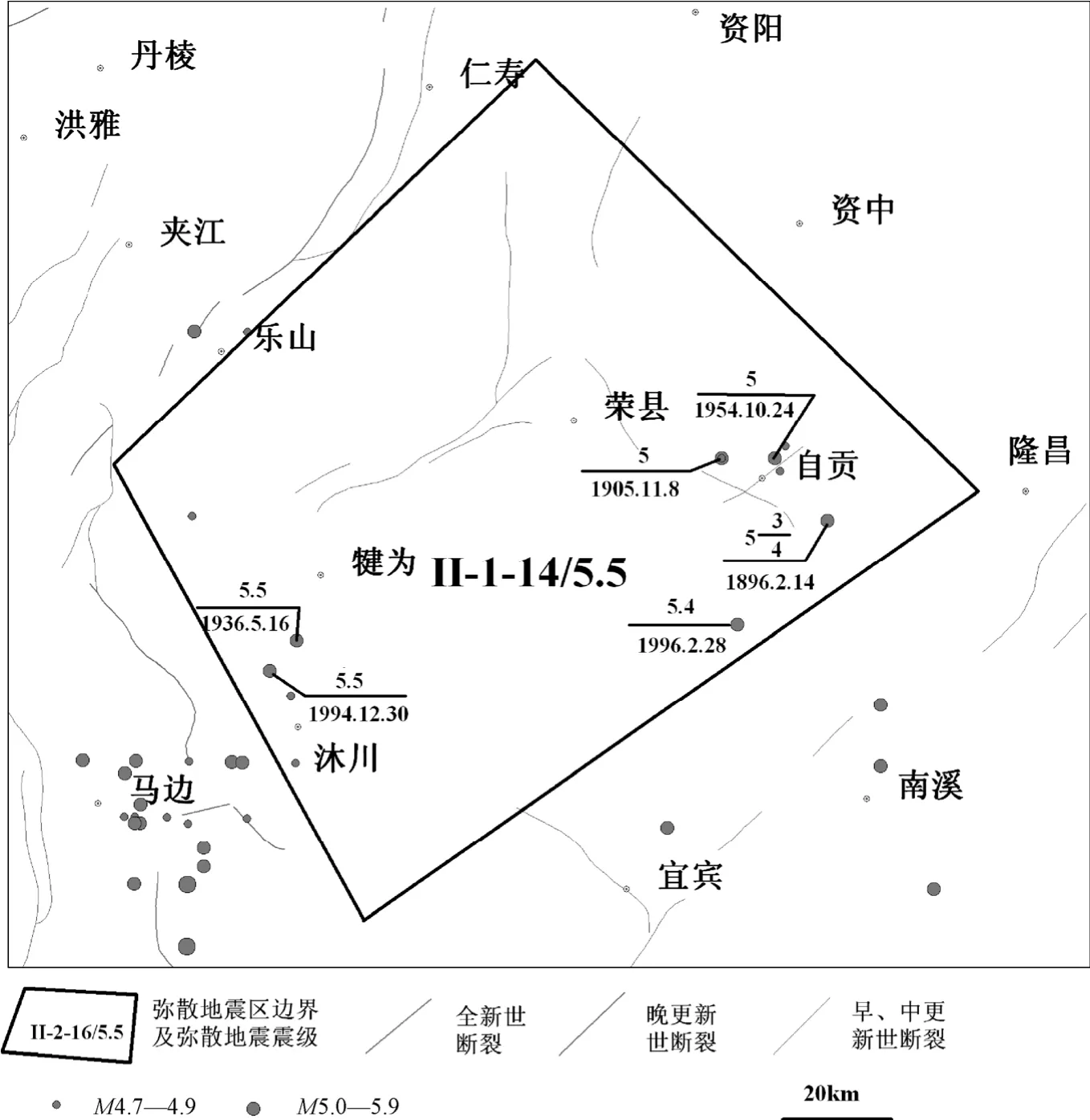

在川中南弥散地震区(II-1-14)中,第四纪以来主要发育北东向和北西向两组断裂,如北东向长岩断裂、长山镇断裂以及北西向墨林场断裂等,这两组断裂的共轭交切作用是本弥散地震区第四纪时期主要构造运动特征。区内小震活动稀疏,但中强地震活动频繁,如1081年53/4级地震、1936年5.5级地震、1993年4.8级地震、1994年5.5级地震、1995年4.9级地震以及1996年5.4级地震等。区内一些5.0—5.5级地震具有典型的弥散活动特性,尚不能明确发震构造的最大历史地震震级为 5.5级(图 7),弥散地震震级也定为5.5级。

图7 川中南弥散地震区(II-1-14)第四纪断裂与破坏性地震(MS>4.7)震中分布图Fig. 7 Distribution of disastrous earthquake (MS>4.7) epicenters and Quaternary-faults in the diffuse earthquake province of central-south Sichuan (II-1-14)

2.2 弥散地震区总体地震活动与构造活动水平

张裕明等(2004)曾指出:通常在区域构造运动和地震活动强烈的地震构造区,弥散地震的强度高一些,而在构造运动相对稳定的低地震活动区,弥散地震的强度也较低。并且把历史上破坏性地震记载情况、震级大小与弥散地震关系分为三种类型。在实际的弥散地震评价中,结合第四纪构造活动特征,可以更具体地给出弥散地震震级的评价结果。

(1)低弥散地震活动区:无破坏性地震的记载;或者多次发生过M<7级的破坏性地震,但不存在晚更新世以来的差异性断陷活动。一般情况下,可把此类弥散地震区的弥散地震震级确定为5级。如位于长江中游地震带的江汉—洞庭湖弥散地震区、幕阜山—九岭山弥散地震区等。

(2)中等弥散地震活动区:发生过多次M<7级的破坏性地震,存在晚更新世以来的差异性断陷活动,可把此类弥散地震区的弥散地震震级确定为5.5级,如九龙江—韩江弥散地震区、珠江三角洲弥散地震区等。

(3)高弥散地震活动区:曾发生过多次强破坏性地震,其中有 2次或 2次以上的 M≥7级地震;存在晚更新世以来的差异性断陷活动,但地震构造研究程度不高的地区。此类弥散地震区的弥散地震震级可确定为6级,如台湾海峡弥散地震区。

2.3 弥散地震区所处地球动力学环境或地震构造环境及其特征

我国大陆位于欧亚板块的东南部,其东侧、西南被太平洋和菲律宾海板块及印度板块所夹持。我国新生代地质和地震构造等方面的研究结果表明,周围板块运动的联合作用是造成我国大陆内部构造变形、建造发育及地震活动的主要动力。华南地震区西侧受青藏高原东缘和川滇块体南东东和南东向推挤,东侧有菲律宾海板块北西向挤压,构造作用和地震活动在东西两缘的台湾东部及其东南沿海和南北构造带(南段)强烈。在对华南地震区内部的影响上,东西两侧略有不同。在东侧,菲律宾海板块碰撞经台湾海峡进入大陆内部至闽、粤、赣三省交界地区附近,形成一个板块碰撞动力影响区;而在西侧,由于扬子地台古老基底的抵挡,青藏高原东缘的推挤作用主要消耗在边界带上,而向构造区内部传递的能量很少。因此,位于华南地震区中西部的长江中游地震带构造作用和地震活动较弱,除了个别弥散地震区,其它的弥散地震基本上都是5级。在东南沿海地震带,从台湾海峡至赣中一带,随着板块碰撞动力作用强度的递减,弥散地震区弥散地震也从6级、5.5级递减到5级。

对地震构造环境及其特征的研究是进行地震构造类比的基础。例如:在东南沿海地震带,根据新生代拗陷盆地划分出一些弥散地震构造区,如东海南部盆地弥散地震区、珠江口外弥散地震区、雷琼—北部湾弥散地震区和莺歌海弥散地震区等,但其中只有雷琼—北部湾弥散地震区具有广泛历史地震资料,弥散地震确定为5.5级。而其它弥散地震区,由于主体部分位于海域,地震记录很少,导致依据弥散地震区自身的资料确定弥散地震时十分困难。在此情况下,根据地震构造环境及其特征相似性,通过类比的方法,把这些弥散地震区弥散地震均确定为5.5级。

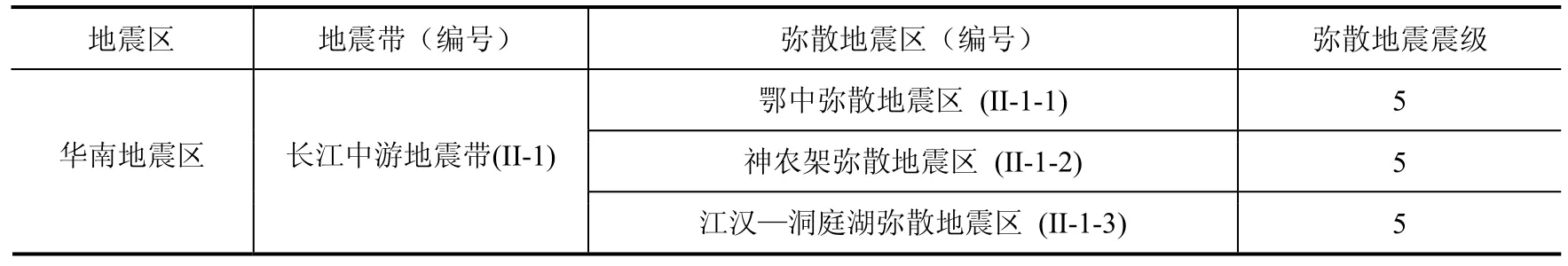

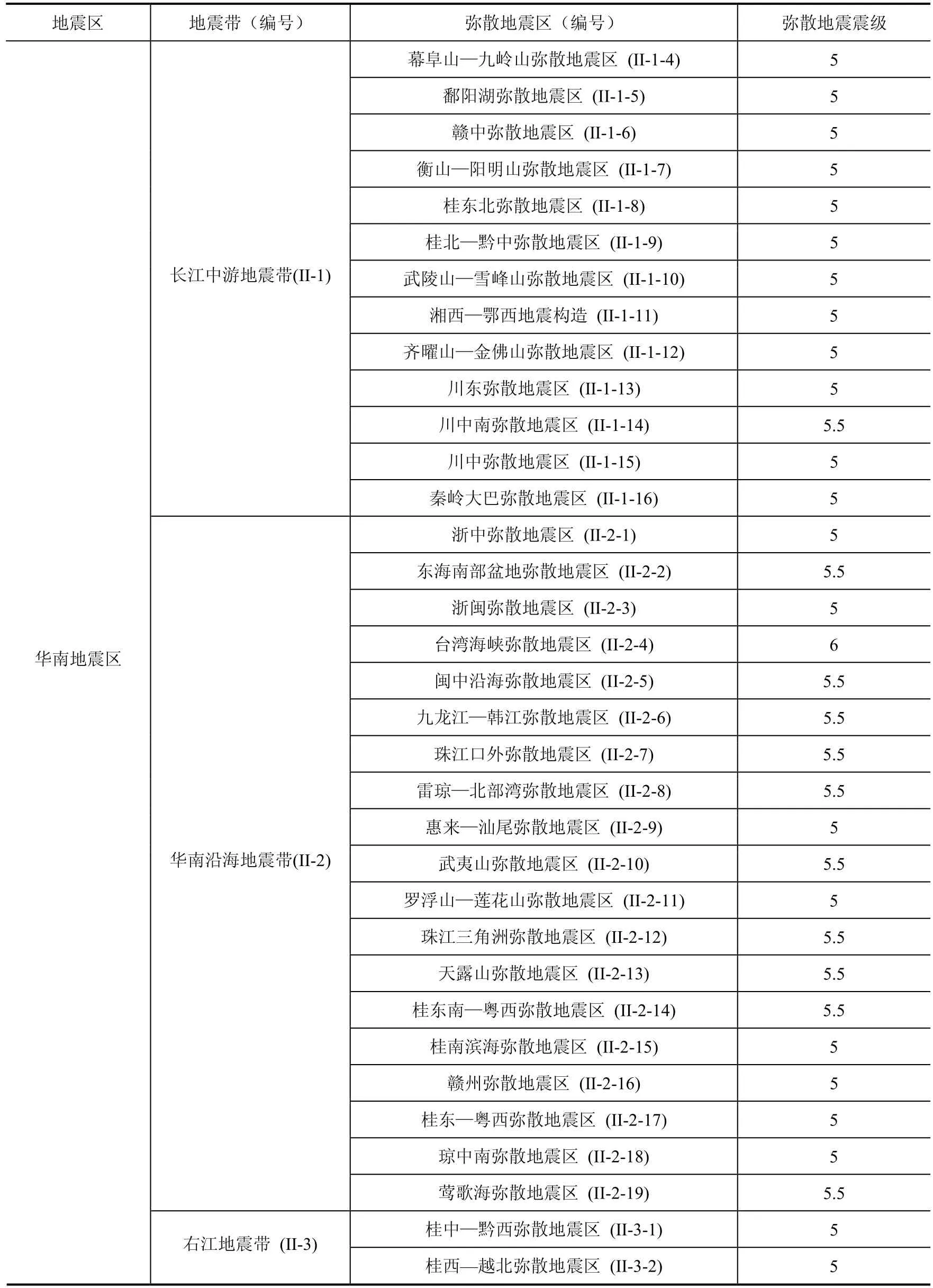

3 华南地区弥散地震活动评价的初步结果

近年来,在华南沿海及内陆开展了许多核电厂选址及地震安全性评价工作,积累了丰富的弥散地震评价结果。在“十一五”期间的第五代全国地震区划图编制中,提出了3级划分的思想,即地震带(区)、地震构造区和潜在震源区。在此基础上,根据上述弥散地震区划分方法和弥散地震的评价依据,编制了一套相对完整的华南地区弥散地震区划分方案及弥散地震评价结果(图8,表1)。在华南地区共划分出37个弥散地震区,其中,在长江中游地震带划分出16个弥散地震区,东南沿海地震带划分出19个地震区,右江地震带划分出2个弥散地震区。由于不同地区地震构造的复杂性以及研究程度有深有浅,因此,弥散地震区范围差异明显。一般而言,在地震活动水平相对较高、实际工作较详细的东南沿海,弥散地震区范围较小;而在地震活动水平较低的华南地区内部以及研究程度较低的海域,弥散地震区范围一般较大。

在 37个弥散地震区中,只有位于东南沿海地震带的台湾海峡弥散地震区弥散地震为 6级。与华南地区其它弥散地震区相比,台湾海峡弥散地震区在地球动力学环境、最大历史地震、第四纪以来的构造活动以及研究程度上都有其特殊性。根据我国地震活动特征的研究成果,尽管不同区域地震活动性差异很大,但一般而言M≥6级的地震多与活动构造相关,具有特定的发震构造背景,所以华南地区只确定了1个弥散地震为6级的弥散地震区。11个弥散地震区的弥散地震震级为5.5级;25个弥散地震区的弥散地震震级为5级。在长江中游地震带和右江地震带的18个弥散地震区中,有17个弥散地震区的弥散地震评价为5级,只有靠近青藏高原东缘的川中南弥散地震区弥散地震确定为5.5级;在东南沿海地震带19个弥散地震区,除了台湾海峡弥散地震区弥散地震为6级之外,10个弥散地震区的弥散地震为5.5级,8个弥散地震震级为5级。5.5级以上弥散地震区主要分布在东南沿海地震带的东半部。上述评价结果与华南地区的地球动力学环境是一致的,同时与现今的地震活动水平相吻合。

图8 华南地区弥散地震区划分方案Fig. 8 Division scenario of diffuse earthquake provinces in south China

表1 华南地区弥散地震区划分与弥散地震评价结果一览表Table 1 Results about division of diffuse earthquake provinces and evaluation of their magnitudes

续表

4 讨论与小结

4.1 讨论

弥散地震活动的评价原则是明确的(常向东,2000;张裕明等,2004),但受现今地震科学水平所限,在实际工作中,弥散地震区划分方案与弥散地震评价结果时常会出现不同程度的差异。由于弥散地震活动评价结果是直接面对工程应用的,一个相对成熟的划分方案需要凝聚有经验的、不同学科背景的专家共识。因此,本文提出的华南地区弥散地震区划分方案与弥散地震评价结果只是为进一步研究提供了一个初步的基础。

华南加里东褶皱带与扬子地台是华南地区最重要的2个Ⅰ级大地构造单元,但在弥散地震区划分中,它们之间的边界并未作为一条重要的参考依据。至于一些Ⅱ级大地构造单元的边界,只有当它们与新构造单元的边界相一致时,才可能作为弥散地震区划分的重要依据。因此,本文没有把大地构造单元作为弥散地震区的划分依据,而是强调了应根据新构造特征及其演化历史的差异进行弥散地震区划分。

由于地震构造的复杂性,本文虽然通过具体的实例论述了弥散地震区划分方法和弥散地震评价依据,但这些方法和依据远非完备,即它们有时并不能涵盖对所有弥散地震活动的评价,尤其是评价方法越具体,越能找到的一些例外。对这些“例外”弥散地震活动的认识,一方面需要从现今地球动力学环境或地震构造背景的差异性进行分析,这也是近年来在实际的核电厂地震安全性评价所强调的一个技术途径;另一方面,需要进行综合判定。

4.2 小结

通过上述工作,本文获得的一些主要成果如下:

(1)通过具体的实例,有针对性地论述了根据华南地区现今地球动力学环境或地震构造背景、新构造特征及其演化历史、发震构造模型或地震构造样式、第四纪构造活动、地球物理场和地壳结构等方面的差异,进行了弥散地震区划分方法的探讨。

(2)从实际情况出发,系统地阐述了华南地区弥散地震震级的评价依据。对于弥散地震区与已知发震构造无关的最大历史地震,给出了两种情况下确定弥散地震震级的处理方法;完善了总体地震和构造活动水平与弥散地震为5级、5.5级和6级的对应关系;华南地区弥散地震的评价结果与地球动力学环境特征是吻合的,地震构造环境特征也是进行弥散地震类比的基础。

(3)初步给出了华南地震区弥散地震区划分方案和弥散地震评价结果。

常向东,2000. 弥散地震评价的原则与方法. 中国地震,16(2):107—113.

常向东,2008. 关于我国核电厂抗震设计基准的下限值. 核安全,4:46—48.

国家地震局,1996. 中国地震烈度区划图(1990)概论. 北京:地震出版社.

国家核安全局,国家地震局,1994. 核电厂厂址选择中的地震问题(HAD101/01).北京:法制出版社.

四川油气编写组,1989. 中国石油地质志(卷十).北京:石油工业出版社.

唐荣昌,韩渭宾(主编),1993. 四川活动断裂与地震. 北京:地震出版社.

王中平,戴联筠,2008. 我国核电厂选址中地震与地质工作现状分析. 电力勘测设计,4:66—73.

闻学泽,徐锡伟,2003. 福州盆地的地震环境与主要断层潜在地震的最大震级评价. 地震地质,25(4):509—524.

鄢家全,金严,张裕明等,2006. 论概率法与构造法之同源协调性. 国际地震动态,3:1—4.

张裕明,时振梁,常向东等,2004. 论核工程选址中的弥散地震. 地震地质,26(4):727—732.

张志中,潘华,黄昭等,2009. 台湾及台湾海峡地震活动对大陆地区的影响. 地震学报,31(3):319—332.

International Atomic Energy Agency, 2002. Evaluation of Seismic Hazards for Nuclear Power Plants:A Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-3.3. IAEA, Vienna.

Diffuse Seismicity in the South China-Evaluation Method and Application

Han Zhujun, Zhou Bengang and An Yanfen

(Institute of Geology, China Earthquake Administration, Beijing 100029, China)

In this paper, we discuss the differences of dynamic environment, neo-tectonics, seismogenic models,Quaternary tectonic movement and geophysical field of the South China, and their roles in dividing diffuse seismicity provinces. Considering the actual seismo-tectonic features, the conditions for evaluating the magnitudes of diffuse earthquakes are introduced systematically. As to the maximum historical earthquake with no relation to a known seismogenic tectonics in a diffuse seismicity province, two approaches are provided to determine the magnitude of diffuse earthquake. As to the relationship between the diffuse earthquakes magnitudes with the general intensity of seismic and tectonic activity, a comprehensive explanation is provided. The consistency of seismo-tectonic environment is the basis for comparison of diffuse seismicity in different province. Based on the evaluation methods and basal information, the results about the division of diffuse seismicity provinces and diffuse earthquake magnitudes are obtained.

South China; Diffuse seismicity province; Diffuse earthquake; Seismotectonics

韩竹军,周本刚,安艳芬,2011. 华南地区弥散地震活动的评价方法与结果. 震灾防御技术,6(4):343—357.

地震行业专项“核电厂地震安全问题研究”(200708003)

2011-08-12

韩竹军,男,生于1964年。研究员,博士研究生导师。1984年毕业于北京大学地质系地震地质专业,1997年于中国地震局地质研究所获博士学位。现主要研究方向为活动构造与地震危险性分析。E-mail: zjhan0904@163.com

致谢:中国地震局地球物理研究所及潘华研究员提供了华南地区有关核电厂地震安全性评价报告。高战武副研究员提供了“十一五”华南沿海地震带和右江地震带的地震构造区划分资料。特此致谢!

——以盈江地区为例