《探究:功与速度变化的关系》的说课设计

摘要:说课是一种重要的教学研究和教师基本功训练的活动形式,能够在一定程度上体现教师教学理论与实践的综合水平。说课主要是说“教什么”、“怎么教”以及“为什么要这样教”,其内容主要围绕说教材、说学情、说教学目标与教学重难点、说教法与学法、说教学流程以及说板书设计等几个方面展开。

关键词:说课设计;功;速度变化

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003—6148(2011)l(S)—0069—4

1 说教材

(1)通过前面几节内容的学习,学生对重力做功、弹力做功与重力势能、弹性势能之间的关系有了一定的认识。本节内容是前两节内容的继续,用功与能量的关系学习另一种形式的能量——动能。

(2)作为过渡和铺垫,本节暂不直接涉及动能,而是先找到一个学生比较熟悉的而且与动能密切相关的物理量——速度,研究功与速度变化的关系。本节内容和下一节内容共同构成了一个较为完整的体系。

(3)这里需要特别指出的是,人教版教科书在本节安排的探究实验采用了“探究橡皮筋弹力做功(变力做功)与物体动能变化的关系”这一基本思路,实现了对课程标准“通过实验,探究恒力做功与物体动能变化的关系”的超越。这是教学中需要特别加以重视的。

2 说学情

首先,在知识储备方面:学生通过之前的学习,已经初步树立了力是速度变化的原因、功是力的空间积累效应等观点。那么,力对物体做的功与物体速度的变化间存在着什么关系呢?这是学生想要解决的问题。引入“探究功与速度变化的关系”这节内容正所谓急学生之所急;但是,如果用恒力做功的方式来探究功与速度变化间的关系,则可能会使学生产生审美疲劳,因为我们在“探究加速度与力、质量的关系”时已经做过类似的实验探究。教科书选择利用橡皮筋的弹力做功,不仅考虑到这样处理更加接近学生生活、容易使学生产生亲近感,而且能够消除“恒力”这一定势,凸现变力做功具有的普遍性意义。

其次,在能力储备方面:高一学生的思维方式还处于一种过渡期,知识的建构在很大程度上依赖着感性经验。当然,与初中学生相比,高一学生已经具有了一定的实验方案设计、实验动手操作以及实验数据处理的能力。

3 说教学目标和教学重难点

新课标对本节教学的总体要求是:“通过实验探究恒力做功与物体动能变化的关系。”据此并结合上述教材分析和学情分析,笔者制定本节课教学目标如下:

(1)知识与技能目标:①通过具体生活事例发现做功与物体速度变化之间存在一定的关系;②能设计出合理的实验方案。分析并处理实验数据,得出正确的结论。

(2)过程与方法目标:①经历功与速度变化,关系的探究的过程;②通过对变力做功问题的处理,体会科学方法的精妙,掌握用图像法寻找物理规律的方法。

(3)情感态度与价值观目标:①经历实验探究过程,体会学习的快乐,激发学习的兴趣和求知欲;②通过分组实验,养成合作交流意识及团队意识。

本节课的教学重点有两个:一是探究功与速度变化关系的物理过程和所用方法;二是用图象法分析、处理实验数据。

本节课的教学难点也有两个:一是探究思路的形成及实验条件的控制;二是用图象法分析、处理实验数据。

4 说教法与学法

为了达到上述教学目标,突出重点、化解难点,本节课笔者采用的教法和学法是:

(1)通过启发和引导使学生体会到力对物体做的功与物体速度变化问存在一定的关系;通过启发和讨论使学生理解实验的设计思路;通过多媒体辅助使学生加深对实验探究过程和结论的把握与理解。

(2)通过阅读和思考了解实验要探究的内容、实验的方法与技巧;通过分组实验获得橡皮筋对小车做的功与小车获得的速度的对应数据;通过试性作图获得功与速度变化的定量关系。

5 说教学流程

本节课整个教学流程包括:创设情境、引入新课(约5分钟);设计实验、操作记录(约20分钟);分析数据、得出结论(约10分钟);诱导思维、迁移运用(约lO分钟)四个环节。下面笔者以这四个环节为主线讲解具体教学流程。

5.1 创设情境、引入新课

为了激发学生的学习兴趣和求知欲望,调动学生学习的积极性。笔者设置如下两个情境:

①离手的铅球被掷向远方。②离弦的箭被射向远方。通过这两个情境让学生感受物体的速度发生变化是由于外界物体对它做了功的缘故。在观看视频的同时请同学回答铅球和弓箭的速度发生了怎样的变化以及为什么会发生这些变化并联想生活实际中通过做功改变物体速度的其它例子,从而引入新课。

5.2 设计实验、记录数据

在确定采用实验的方法探究“功与速度变化的关系”后,先引导学生确定实验目的,然后向学生介绍今天给大家提供的实验器材以及它们的作用,这些器材包括:①橡皮筋、滑轮、小车、小木片、钩码、木板、刻度尺、打点记时器(电火花)、细绳、夹子、铁钉(2个)、铁架台(每组一份);②纸带(每小组六条);③坐标纸(每小组二张)这样三个部分。接着让学生小组内部讨论,自己选取实验器材,设计实验方案,并把设计的方案画在稿纸上。一段时间后请小组代表携小组设计的实验方案到前面,并借助投影机介绍自己小组的方案设计。

此时,学生可能会设计出如下几种不同的实验方案:

三种实验方案设计

方案I:利用自由落体实验探究重力做功与物理速度变化之间的关系。

方案Ⅱ:利用钩码通过定滑轮连接细绳拉动水平木板上的小车,研究水平方向拉力做功与物体速度变化之间的关系。

方案Ⅲ:利用橡皮筋拉动位于水平木板上的小车,探究橡皮筋弹力做功与物体速度变化之间的关系。

在教学中引导学生:方案l和方案2属于恒力做功,方案3是橡皮筋的弹力做功,它是变力做功。变力做功是生活中常见的做功方式,因此探究变力做功更具有普遍意义。当然,变力做功问题显然要比恒力做功问题复杂。今天就知难而上,采用此变力做功的方案探究功与速度变化的关系。

接着通过:橡皮筋对小车做的功怎么求或如何确定?小车的速度又该怎么求?如何选取和使用纸带等等。这一系列的问题如何解决来激起学生探究的主动性和积极性,让他们在思考、争辩和体验中获得合理解决问题的办法。

上述问题解决后,笔者将安排学生认真阅读教科书P64”探究的思路”部分。体会教科书对橡皮筋做功处理的巧妙。

学生阅读后,教师再向学生提出:小车从木板上滑行时,摩擦会不会影响实验结果呢?如何消除摩擦力对实验结果的影响呢?如何判断小车自身重力与摩擦平衡呢等问题,并请学生起来回答。这样层层推进设疑、释疑,最终水到渠成,接着安排学生分组实验;在学生实验操作过程中,教师巡视学生的操作,并及时给予必要的实验指导与帮助。

5.3 分析数据、总结规律

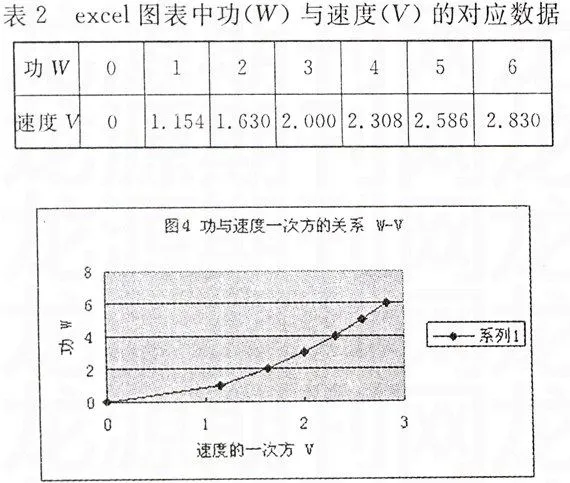

在学生实验完成之后,首先请各小组关闭电源,然后让他们分析所得出的实验数据,并猜想功与速度之间是什么关系。此时笔者并不做出任何肯定或否定的回答。学生猜想后,笔者再提出:如何更直观、简便地分析功与速度变化的关系呢?此时学生会很自然的想到在坐标纸上作图象,通过图像可以直观的找出它们间的关系。接着各小组在坐标纸上建立坐标系,按各自的猜想作出W-V图像、W-V2图像或其他关系图像。随后可以围绕同学们的习作展开讨论和分析,教师最后作总结:当物体初速度为零时,外力对物体做的功与物体速度的平方成正比。

学生有了人工作图的感受后,心里都会产生用机器替代人工作图的愿望。接着笔者再用学生通过实验得到的数据用excel表格做出处理展示,(并在现场操作,略作展示)在处理的过程中,教师要边演示边引导学生注意教师的操作步骤,以便学生课后自己亲自动手操作。

通过教师演示可以得到如下图像:

这样就通过excel表格对实验数据进行了处理演示,让学生更加直观、准确的看到实验结果。

5.4 诱导思维、迁移运用

首先,问题探究:以上实验分析结束后,引导学生讨论分析这样两个问题:(1)试分析新课开始时掷铅球的过程中功与速度变化的关系,并浣说体育运动中其他体现物体速度变化与做功有关的体育项目。(2)在本次实验中,若使用一根橡皮筋可使小车获得的速度为2m/s。那么,使用四根橡皮筋可使小车获得的速度为多少?如果使用,z根橡皮筋呢?通过掷铅球再次激发学生在新课导人情境中的兴趣。同时通过比例运算,及时巩固本堂课所学的知识。

其次,课堂小结:以上问题探究后,安排学生从知识及其建构的过程和方法、个人体会三方面对本堂课进行自我小结,然后笔者再补充与总结。采用这种方式目的是锻炼学生的自我表达能力和自我评价能力,增进对学习过程的体验,同时也有利于教师了解本堂课的教学效果。

第三,布置作业:为了让学生在课后及时巩固本堂课所学内容,笔者将布置以下作业:(1)阅读教材第65页“做一做”,有条件的同学可以用本次实验中得列的数据在自家电脑上练习。(2)在物体初速度不为零的情况下,做功与物体速度变化之间会有怎样的关系?如何设计实验进行探究?可否根据已学理论知识进行推导?

第一题是让学生进一步体验用excel表格处理实验数据的优越性;第二题是让学生思考物体的初速度不为零时,外力做的功与物体速度变化会有怎样的关系,学生也可以用理论知识来推导,这也是下一节课的教学内容,通过学生课下推导为下节课的学习做好准备。

6 说板书设计

请看大屏幕:

7.6 探究功与速度变化的关系

实验目的:探究功与速度变化的关系。

实验原理:橡皮筋拉小车做的功可以用橡皮筋的条数来确定,小车的速度可以通过纸带算出。

实验步骤:略。

注意事项:

①平衡摩擦。

②先“打”后“放”

③合理选“带”

④数据处理:作图

这样设置是为了能够使实验探究的目的、原理、注意事项等更加清晰化、条理化,便于学生的吸收与学习,加深记忆,同时也有益于学生的实验操作过程。

以上就是笔者本次说课的全部内容。整个教学过程笔者将给学生问题,让他们自己去讨论;给学生时间,让他们自己去思考;给学生权利。让他们自己去选择;给学生空间,让他们自己去创造,力求较好地实现三维教学目标。

(栏目编辑 张正