先秦汉语一种特殊的方位短语:中+名词

2011-01-01 00:00:00史维国

求是学刊 2011年4期

摘要:先秦汉语存在一种特殊的方位短语:中+名词。先前的研究成果主要从押韵和类型学角度对这种语法现象给出了解释,但所作的解释都具有局限性。先秦时期方位词“中”没有实在的方位义,这一时期方位词的出现不是语法上的要求,这造成了方位词“中”不会受到语法和语义上的制约,它与名词构成方位短语时,语序也就显得十分灵活,可以出现在名词前也可以出现在名词后。方位短语“中+名词”在中古汉语和近代汉语中仍然存在,现代汉语也有这种语法现象的残留。

关键词:先秦汉语;方位短语;方位词;中

作者简介:史维国,男,文学博士,黑龙江大学文学院教师,从事汉语言文字学及古典文献学研究。

基金项目:黑龙江大学青年科学基金项目,项目编号:QW201001;黑龙江大学博士启动基金项目

中图分类号:H043文献标识码:A文章编号:1000-7504(2011)04-0136-05收稿日期:2011-01-11

一、先秦关于方位短语“中+名词”的探讨

先秦汉语中,方位词“中”和某些名词结合成方位短语时,常常倒置于名词之前,此种现象尤以《诗经》最为常见。关于这个问题,毛亨、孔颖达、朱熹等人对此都作了注解。如:“施于中谷”(《诗经·周南·葛覃》),毛传:“中谷,谷中也。”朱注:“中谷,谷中也。”孔颖达更是在《毛诗正义》中说:“中谷,谷中。倒其言者,古人之语皆然,诗文多类此也。”这里,孔颍达注意到了此类现象多出现在诗歌之类的韵文中。①关于先秦文献“中+名词”构成方位短语这种语法现象的出现,很多近现代学者都作了不同程度的解释,主要有以下两种解释的视角:

一种观点从押韵角度进行解释,但针对的主要是出现在句末的“中+名词”。

储泽祥:“‘中+名词’在《诗经》中很常见。‘名词+中’与‘中+名词’在《诗经》中并存,‘中+名词’大多出现在句末,这从押韵上可以解释。”[1]

刘晓梅:“上古文献中,方位词‘中’和名词结合,一般是放在名词后,但是也有很多放在名词前的。这种‘中+名词’的特殊语序主要出现在《诗经》中,先秦别的古籍里也有方位词‘中’放在名词前的现象,但没有《诗经》这么多。因此有的学者认为《诗经》这种‘中+名词’的结构是出于押韵的需要。《诗经·鄘风·柏舟》第一章:‘泛彼柏舟,在彼中[tiu m]河[hai]。髧彼两髦,实维我仪[ngiai];之死矢靡它[thai]。’从构拟的读音可以看出来,‘中’不和‘仪’、‘它’押韵,‘河’才和‘仪’、‘它’押韵。因此凡是《诗经》中‘中+名词’放在句尾的,都可以从押韵的需要来解释这种方位词前置于名词的特殊现象。”[2]

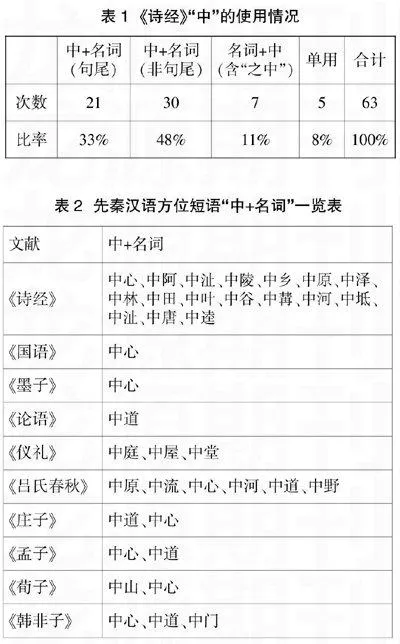

然而,押韵角度的解释是有一定局限性的,还有很多“中+名词”并不是放在句尾,这从押韵角度是解释不通的。刘晓梅已经注意到了这一点。为了进行说明,她考察了《诗经》“中”的使用情况,并制成了表格,见表1。

从表1可以看出,“中+名词”用在非句尾的比率更高。因此单纯用押韵解释这种现象还是说不清原因。另外这种用法还出现在先秦其他非韵文的文献中,下面是出现在其他先秦古文献里的一些例子:

(1)古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数,后世圣人易之以棺椁,盖取诸大过。(《周易·繋辞下》)

(2)力不足者,中道而废。(《论语·雍也》)

(3)以力服人者,非心服也,力不赡也;以德服人者,中心悦而诚服也,如七十子之服孔子也。(《孟子·公孙丑章句下》)

(4)与其妾讪其良人而相泣于中庭。(《孟子·离娄下》)

(5)夫谋之廊庙,失之中原,其可舆?(《国语·越语下》)

(6)还反涉江,至于中流,有两蛟夹绕其船。(《吕氏春秋·恃君览第八》)

(7)兵革器械者,彼将日日暴露毁折之中原;我将修饰之,拊循之,掩盖之于府库。(《荀子·王制》)

看来,先秦汉语“中+名词”类的方位短语之所以存在,还有其他原因。

另一种观点试图从语言类型学视角寻找根据,这种解释针对的对象既有句末的“中+名词”,又有句中的“中+名词”。

很多学者认为这种“中+名词”的现象是原始汉藏语特点的遗留。李方桂在他的《中国语言与方言》中把汉藏语系分为汉语、藏缅语族、壮侗语族、苗瑶语族。他认为壮侗语族、苗瑶语族同汉语、藏缅语族不仅在现状上有许多共同的特点,而且存在发生学上的关系,应属于同一语系。邢公畹认为,“此种用法是一种原始语法现象的残留,反映了原始汉藏语系修饰语置于中心语之后这样一种语序”[3]。俞敏认为,“原始汉语跟藏语都保留汉藏母语的特点:止词在前,动字在后;中心词在前,修饰词在后。方位词‘中’字置于名词之前的现象,是不是‘中心词在前,修饰词在后’这种原始汉语特点的遗迹呢?”[4]

类型学视角下的另一种观点以美国学者白保罗为代表。他在《汉藏语概要》中,把汉藏语系分为汉语和藏-克伦语两大类,又在藏-克伦语下面分藏缅和克伦语两类。他认为苗瑶语和壮侗语同汉语不存在发生学上的关系,其相同之处或相似之处来源于相互的借用,或来自于类型学上的一致。汉藏语系中,有方位短语的语言并不只是汉语一种,从方位词和名词的排列语序来看,可以分为两类。第一类,名词+方位词。例如:汉语,藏缅语族的彝语、白语、土家语、载佤语、基诺语等。第二类,方位词+名词。例如:壮侗语族的侗语、黎语、毛难语等。

按照李方桂等人的看法,苗瑶语与壮侗语和汉语存在发生学关系,是同一语系,那么上古汉语中的“中+名词”现象就是原始汉语特点的遗留。按照白保罗的分类法,壮侗语和汉语不存在发生学上的关系,不属同一语系,那么上古汉语中的“中+名词”现象就是一种语言借用现象。

应该说,押韵视角和类型学视角都在一定程度上对这一问题给出了解释。然而问题并没有完,苗瑶和壮侗语中几乎所有的方位词都有这样的次序,但是《诗经》等先秦文献中只有方位词“中”才有这样的次序,这又是什么原因呢?先秦时期,其他的方位词与“中”有什么不同之处吗?这些问题确实需要我们进一步去思索和回答。

二、先秦方位短语“中+名词”的考察与解释

据我们观察,先秦汉语“中+名词”构成的方位短语在很多文献中都存在,而且用在“中”之后的名词也不一。详见下表:

我们看到,在我们考察的这十部文献中都有这类用法。就与“中”结合的名词来说,《诗经》最多,其他文献“中”后的名词虽然很多与《诗经》中重复,但是似乎并不能看出哪些名词是必须用在“中”之后的。从用在“中”后的名词的语义特点角度考虑为什么只有“中”才能有此类用法是行不通的。看来先秦汉语方位词中只有“中”能构成倒置类的方位短语,与方位词“中”自身的语义特点一定有必然的联系。

“先秦汉语的名词表处所不以加方位词为条件。先秦汉语的单纯方位词用在名词后头的时候都有实在的方位意义,它们的出现主要是出于语义上的要求而不是语法上的要求。多数方位词用不用在名词后头,都表示处所,只是语义上不同。只有‘中’有点特别,用与不用,似乎并无区别。”[5](P245-248)就是说,单纯方位词用在名词后头是为了突显方位义,是语义表达上的需要而不是语法上的需要。①如:

(8)敦彼独宿,亦在车下。(《诗经·幽风·东山》)

例(8)中单纯方位词“下”的出现不是语法上的要求,因为处所动词“在”已经赋予了名词“车”的处所义,语法上不需要在“车”后强制加方位词。之所以在“车”后加方位词“下”,主要是为了更加精确具体地表达方位,完全是语义上的要求。

然而,方位词“中”是特别的,用与不用,似乎并无区别。根据对先秦文献的考察,我们发现“中”确实与其他单纯方位词有不同之处。“‘中’指示人、物本身的空间,其他方位词表示人、物本身之外的某个方位。”[6]因此,“东、西、南、北、前、后、左、右、上、下、内、外、间、侧、旁”这些方位词前加“名词”构成的方位短语与该“名词”表示的语义是不等值的。而方位词“中”由于强调人、物、事本身具有的空间,前加“名词”组成方位短语后,表示的仍是该“名词”的处所义,语义上并没有增加太多的新信息。②如:

(9)即位于门东,西面。……布席于门中,闑西阈外,西面。……出门左,西面再拜。(《仪礼·士冠礼第一》)

例(9)“于门东”中处所介词“于”赋予了“门”处所义,而“门东”则在处所义的基础上又加上了方位义;同样,“门左”比“门”有更加精确的方位。而“于门中”语义上与“于门”并无太大差别。

试比较:

(10)走出,遇贼于门,劫而束之。费曰:“我奚御哉!”袒而示之背,信之。费请先入,伏公而出,斗,死于门中。(《左传·庄公八年》)

既然“中”的出现不是语法上的要求,又没有提供太多的语义内容,那么它自然就不会受到语法和语义上的制约,它与名词构成方位短语时,语序也就显得十分灵活,可以出现在名词前也可以出现在名词后。语义上,“名词+中”=“中+名词”,甚至是“名词+中”=“中+名词”=“名词”。于是,在先秦文献中,我们既可以看到“名词+中”的用法,也可以看到“中+名词”的用法,而且语义上是相同的。如:

(11)《象》曰:天在山中,大畜;君子以多识前言往行,以畜其德。(《周易·大畜卦第二十六》)

(12)辟之,是犹使处女婴宝珠、佩宝玉、负戴黄金,而遇中山之盗也。(《荀子·富国第十》)

例(12)中的“中山”即“山中”。[7](P207-209)

(13)乃设楅于庭中,南当洗,东肆。(《仪礼·乡射礼第五》)

(14)司正实觯,降自西阶,中庭北面坐奠觯,兴,退,少立。(《仪礼·乡射礼第五》)

例(14)中的“中庭”即“庭中”。[8](P100)

(15)仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也。(《庄子·外篇》)

(16)肃肃兔罝,施于中林。(《诗经·周南·兔罝》)

例(16)中的“中林”,即“林中”。[9](P12)

(17)使百姓莫不有藏恶于其心中,恐其如壅大川,溃而不可救御也。(《国语·晋语》)

(18)知夫苟中心图民,智虽弗及,必将至焉。(《国语·鲁语》)

例(18)中的“中心”即“心中”。

现代汉语中意为“中间位置,中央位置”的“中心”,先秦时期用“心中”。如:

(19)心中,自是往相若也。(《墨子·经上第四十》)

“心中”即“中心”。这句话的意思是“中心,其到各端点的长度相同”。[10](P255-256)

与此类用法相关,但稍有不同的是“中原”、“中国”以及后来出现的“中土”。这里的“中”含有文化义,“中原”、“中国”、“中土”可以理解为“原中”、“国中”、“土中”,也可以理解为“中央之原”、“中央之国”、“中央之土”,并且由于先秦时期它们很多时候被看成一个词,后一种理解似乎更为合理。不过,我们还是能从它们身上找到“中+名词”类方位短语的影子。

先秦文献中,“中原”和“中国”有用作方位短语的情况。如:

(20)句践说於国人曰:“寡人不知其力之不足也,而又与大国执讎,以暴露百姓之骨于中原,此则寡人之罪也。”(《国语·越语》)

例(20)中的“中原”,即“原中,原野”[11](P590-593),“中原”是方位短语。

(21)瞻彼中原,其祁孔有。(《诗经·小雅·吉日》)

例(21)中的“中原”,即“原中,原野里”[9](P286-287),这里的“中原”是方位短语。

(22)他日,王谓时子曰:“我欲中国而授孟子室,养弟子以万钟,使诸大夫国人皆有所矜式。子盍为我言之?”(孟子·公孙丑下)

例(22)中的“中国”,朱熹《集注》云:“当国之中也”。此处的“国”是“都城”,“中国”即“都城之中”。朱熹的注解告诉我们,上例中的“中国”是一个“中”与名词“国”构成的方位短语。

先秦时期,表“中国”、“中原”义,可用“名词+方位词”类的方位短语“土中”,如:

(23)用顾畏于民碞,王来绍上帝,自服于土中。(《尚书·周书》)

此处的“土中”即“中土”、“中国”、“中原”,当时的洛邑一带居天下之中,故称“土中”。[12](P290)

西汉以后,“土中”逐渐改用作“中土”。如:

(24)何谓九州?东南神州曰农土,正南次州曰沃土,西南戎州曰滔土,正西弇州曰并土,正中冀州曰中土,西北台州曰肥土,正北泲州曰成土,东北薄州曰隐土,正东阳州曰申土。(《淮南子卷四·墬形训》)

(25)衍气多仁,陵气多贪,轻土多利,重土多迟,清水音小,浊水音大,湍水人轻,迟水人重,中土多圣人。(《淮南子卷四·墬形训》)

(26)其言聧者,若秦晋中土谓堕耳者也。(《輶轩使者绝代语释别国方言第六》)

我们发现,用于存现句句首的方位短语可以是“中+名词”,也可以是“名词+中”。如:

(27)中谷有蓷,暵其修矣。(《诗经·王风·中谷有蓷》)

(28)丘中有麻,彼留子嗟。(《诗经·王风·丘中有麻》)

看来,两类方位短语“中+名词”与“名词+中”虽然词序不同,但句法功能上还是极为相似的。

三、方位短语“中+名词”的延续与发展

“方位短语‘中+名词’从《诗经》以后就锐减。‘中+名词’与‘名词+中’意义相同,没有特殊的表意作用,又不符合处在主导地位的‘名词+方位词’的结构方式,就必然在语言发展中被淘汰,或者被人为地规范掉。”先秦汉语这种特殊的方位短语“中+名词”在中古汉语和近代汉语中一直没有形成规模,数量很少,但在一些文献中还是可以见到。如:

(29)夫纣虽嗜酒,亦欲以为乐。令酒池在中庭乎?则不当言为长夜之饮。坐在深室之中,闭窗举烛,故曰长夜。(《论衡·语增篇》)

(30)中道还兄门。(《孔雀东南飞》)

(31)中野何萧条,千里无人烟。(陈思王曹植《送应氏诗二首》魏诗卷七)

(32)蟠蟀在户牖,蟪蛄号中庭。(阮籍《咏怀诗八十二首》魏诗卷十)

(33)玄鹤降浮云,覃鱼跃中河。(张华《轻薄篇》晋诗卷三)

(34)乘风宣飞景,逍遥戏中波。(陆机《棹歌行》晋诗卷五)

(35)黍稷方华,中田多稼。(陆云《失题(八章)》晋诗卷六)

(36)故人在中路。(唐·王维诗)

(37)众嫌我独赏,移植在中庭。(唐·白居易诗)

(38)曾使河阳,回在中路,以酒困寝于路隅,忽有一人荷策而过。(《太平广记》卷第七十八)

到了现代汉语,方位结构“中+名词”已经完全词汇化了,就是说它已不再是短语,而是双音节复合词了。现代汉语中的“中+名词”类双音节复合词主要有“中道”、“中流”、“中途”几个词。“今天的词法曾经是昨天的句法”[13],两千多年的历史铸就了这一事实。

结 语

先秦汉语“中+名词”类方位短语是一种特殊的方位结构,它的特殊就在于它颠覆了汉语方位短语是“名词+方位词”这种具有普遍规律性的格式。就“中+名词”类方位短语出现的原因,押韵视角和类型学视角所作的解释都有一定的局限性,并没有把问题说清楚。实际上,先秦时期方位词“中”语义和语法上的特殊性造成了方位短语“中+名词”的特殊性。先秦时期方位词“中”语义上没有实在的方位义,同时这一时期方位词的出现不是语法上的要求,这两点造成了方位词“中”不会受到语法和语义上的制约,它与名词构成方位短语时,语序也就显得十分灵活,可以出现在名词前也可以出现在名词后。在我们考察的十部文献中也存在着很多“中+名词”与“名词+中”同时出现的用例,并且二者的意义是相同的,如“中山-山中”、“中庭-庭中”、“中林-林中”、“中心-心中”、“中原-原中”等。方位短语“中+名词”从《诗经》以后就锐减,原因在于它没有特殊的表意作用,又不符合处在主导地位的“名词+方位词”的结构方式,在语言的发展中必然被淘汰。虽然如此,中古汉语和近代汉语中仍有少量的“中+名词”类方位短语的用例。到了现代汉语时期,由于词汇双音节化的倾向以及语义关系的紧密,方位结构“中+名词”已由方位短语词汇化成双音节复合词了。并且现代汉语方位结构“名词+方位词”格式的一贯性让我们把遗留下来的少见的几个方位类复合词“中道”、“中途”、“中流”误解为偏正式,即“中间的道路”、“中间的路途”、“中间的水流”,而汉语史上“中+名词”类方位短语的客观存在将帮我们对此有个更为清楚的认识。

参考文献

[1]储泽祥. 汉语空间方位短语历史演变的几个特点[J]. 古汉语研究,1996,(1).

[2]刘晓梅. 汉语中一种特殊的语序:“中+名词”[J]. 语言应用研究,2007,(1).

[3]邢公畹. 《诗经》“中”字倒置问题[J]. 大公报·文史周刊,1947年第36期.

[4]俞敏. 倒句探源[J]. 语言研究,1981,(1).

[5]李崇兴. 处所词发展历史的初步考察[A]. 近代汉语研究[C]. 北京:商务印书馆,1992 .

[6]李佐丰. 先秦汉语实词[M]. 北京:北京广播学院出版社,2003.

[7]张觉. 荀子译注[M]. 上海:上海古籍出版社,1995.

[8]杨天宇. 仪礼译注[M]. 上海:上海古籍出版社,2004.

[9]程俊英. 诗经译注[M]. 上海:上海古籍出版社,2004.

[10]辛志凤,蒋玉斌. 墨子译注[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003.

[11]邬国义等. 国语译注[M]. 上海:上海古籍出版社,1994.

[12]李民,王健. 尚书译注[M]. 上海:上海古籍出版社,2004.

[13]沈家煊. 语法化研究综观[J]. 外语教学与研究,1994,(4).

[责任编辑杜桂萍]

A Special Direction Phrase in Pre-Qin Chinese: Mid+Noun

SHI Wei-guo

(School of Literat