强化“五境”意识 优化教学过程

摘要:本文结合《电阻定律》的教学案例,从设置“疑”境,“动”境,“议”境,“竞”境和“用”境五个方面,阐述了笔者优化教学过程的一些做法。

关键词:电阻定律;优化教学过程;“五”境

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2010)12(S)-0067-3

几年来的课堂教学实践让教师们深深体会到:在物理课堂教学中,教师只有注重情境的创设,才能激活学生思维,主动探究新知;学生的动手能力、创新意识、协作能力等才能得到培养和发展;教学过程才能得以优化,课堂才会更加精彩。笔者以人教版《物理》(选修3-1)第二章第六节“电阻定律”为例,谈一谈优化教学过程、成就课堂精彩的做法和体会。

1 设“疑”境——激活思维

古人云:“疑者,觉悟之机也”。“小疑则小进,大疑则大进”。现代教学论认为,激疑是进行教学的重要策略,善于激疑才能激发学生的积极思维,才能引起学生的好奇心,而好奇心是创新精神的基础,也是学生主动学习的最初源泉。设“疑”境,可以使学生触境生情,触境生思,触境生问,引导学生用科学的眼光观察事物,描述现象,提出问题。因此,教师在教学过程中,应根据高中生的心理特点和认知规律,依据教材的编排意图,结合学生的生活实际,利用物理教材知识的自身结构,适时创设生“疑”的情境,以激起学生的思维,引发学生自我探究的欲望。

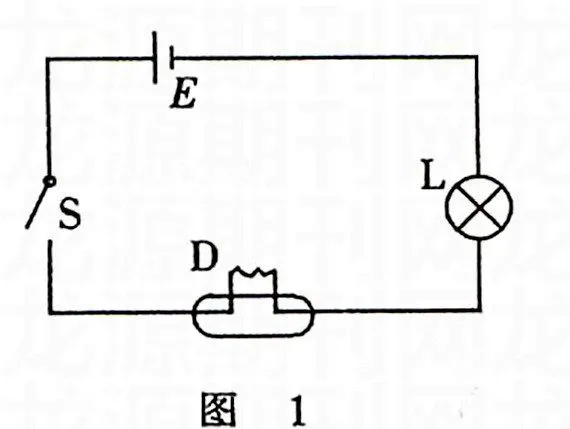

教学片段一:新课引入

创设情境(演示实验):按图1所示电路,L为40W日光灯的灯丝,D是“6V 0.7A”的小灯泡,为电源。演示时,合上电键,调节电源输出,使小灯泡发光。用打火机加热日光灯灯丝一段时间,然后停止加热,仔细观察加热过程中以及停止加热后小灯泡亮暗的变化情况,可反复几次。

学生仔细观察,发现加热时小灯泡变得很暗,停止加热后,灯泡又逐渐变亮。这与学生原来预期完全相反。这是为什么?学生的求知欲望油然而生,激活了学生的思维,同时也巧妙地揭出本节课的教学内容。这种真实而又有意义的“疑”境不仅在教和学的过程中扮演了一个重要的角色,也为帮助学生建立“从生活走向物理,从物理走向社会”的新课程理念起到了重要的作用。

2 设“动”境——自主探究

科学探究不仅是物理学习的一种方法,同时也是物理课程的目标和重要内容。

没有探究,就没有物理的发展,也没有学生的发展。教师应根据学生的年龄特征和已有的认知结构,设计探索性和开放性的问题,给学生提供必要的探索新知的思维材料,布设“动”境,组织学生参与到对新知的主动探究中,构建完善的知识体系。

教学片段二:“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”实验方案的设计

全班同学可分成12个小组,其中4个小组探究温度、探究材料、横截面积相同的情况下,探究导体电阻与长度的关系;4个小组探究温度、材料、长度相同的情况下,导体电阻与横截面积的关系;4个小组探究温度、长度、横截面积相同的情况下,导体电阻与材料的关系。

每个小组按照要求探究电阻和某个因素的关系,设计实验电路图及实验方案。

小组交流实验方案。(说明,可能有其他设计方案,教师在此环节上要有灵活性,根据学生的具体情况进行评价分析)。

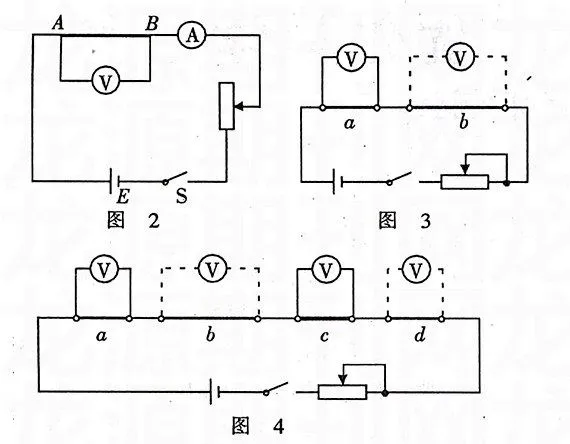

甲组:本小组研究的是导体电阻与长度的关系,实验电路如图2所示,在实验中可以把不同长度的电阻丝先后接人图2中的AB间,用伏安法测出电阻,再分析数据,找出电阻与长度的关系。

乙组:本实验中不需要测量电流,实验电路如图3所示。选定两根长度不同的电阻丝a、6,串联接入图2所示电路,用一只电压表分别测出它们两端的电压,根据串联电路的规律可得,电阻之比等于电压之比,最后得出电阻与长度的关系。

师生互动交流,优化实验方案:把几个导体串联在电路中,如图4所示,每段导体两端的电压之比就等于它们的电阻之比,用电压表分别测出导体a、b、c、d两端的电压,就能知道它们的电阻之比。

整个实验方案的设计过程在教师的引导下,学生主动参与,在“动”境中有条不紊自主探究,自我发现,自我评价,自我完善。整个过程学生兴趣盎然,思维活跃,探究扎实,他们的逻辑分析、合作交流及自我评价的能力都得到了一定提高。

3 置“议”境——明悟事理

当学生思维被激活,部分学生产生“心求通则不达,口欲言而不能”的心理状态时,教师应设置一个能让学生充分讨论、畅所欲言的情境。鼓励学生根据自己的认识,提出猜想、观点、甚至是疑问,小组问、组内也可以互提问题,成员间相互讨论,在相互启发下实现由不知到知、知少到知多,由仅仅发展学生的认知水平到发展学生的语言表达和分析推理能力,从而真正落实学生达到由感性到理性、具体到抽象、现象到本质、特殊到一般的这一知识构建过程。

教学片段三:探究导体电阻与哪些因素有关?

师:导体的电阻可能和哪些因素有关?

生:可能和(1)长度、(2)横截面积、(3)材料、(4)温度等有关。

师:可能会有怎样的定量关系呢?

生:导线长则电阻大,粗则电阻小;铜丝的电阻比铁丝小;导体电阻和长度成正比,和横截面积成反比……

教师尊重学生的猜想,参与学生的讨论。

进行探究,科学的猜想很重要,要留足够的时间让学生猜想,让学生主动思考,形成共识,为后面的实验探究做准备。

在“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”实验方案的设计的环节中,针对多种设计方案,各小组成员在和谐民主的氛围中,据理力争,各抒己见,敢于质疑,乐于提问,充分讨论。这种“议”境的创设,真正把课堂落实到了实处,学生在争鸣、反思、交流、碰撞中集思广益,既弄清了知识的来龙去脉,完善了实验设计方案,又发展了学生的创新思维能力。

4 创“竞”境——激励创新

心理学家波利亚普说过:“非常有必要……让学生具有尽可能多的探索兴趣。”课堂教学的实践告诉我们:只有在教学中创设“竞”境,并及时给予鼓励,才能更好地培养学生的创新热情和创新意识,培养学生的思维变通能力和独创能力。

课堂教学中创设“竞”境,从内容上可以是小组内、小组间对问题解决方案的比较;也可以是小组内、小组间的质疑;也可以是对某一问题处理深刻性的评价等。从形式上可以是教师创设的,也可以是由学生根据自己的认识提出的,甚至可以是课堂上“节外生枝”产生的。

在设计“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”实验方案时,当学生都能根据实验要求设计出实验电路图及实验方案时,教师创设一种“竞”境:评价每个方案的科学性和可行性,评出较优设计方案,能否在此基础上设计出最优方案?这一“竞”境的创设,再次把学生引入思考、探究、创新的情境中,学生定会再一次进发出思维的火花。

5 促“用”境——深化规律

学习知识的目的在于应用,它是学生掌握知识、深化规律、形成技能、发展智力的重要手段,也是沟通知识和创新的桥梁。应用要有目的性,着眼于指导思路,有利于思想方法和技能的掌握;应用要有现实性,结合学生实际生活,解决学生身边的物理问题,让学生在引用新知解决问题的同时,体会到物理的价值;应用形式要有多样性,要以新颖多变的形式调动学生的学习积极性,使学生始终保持良好的学习兴趣,从而提高学习效率。

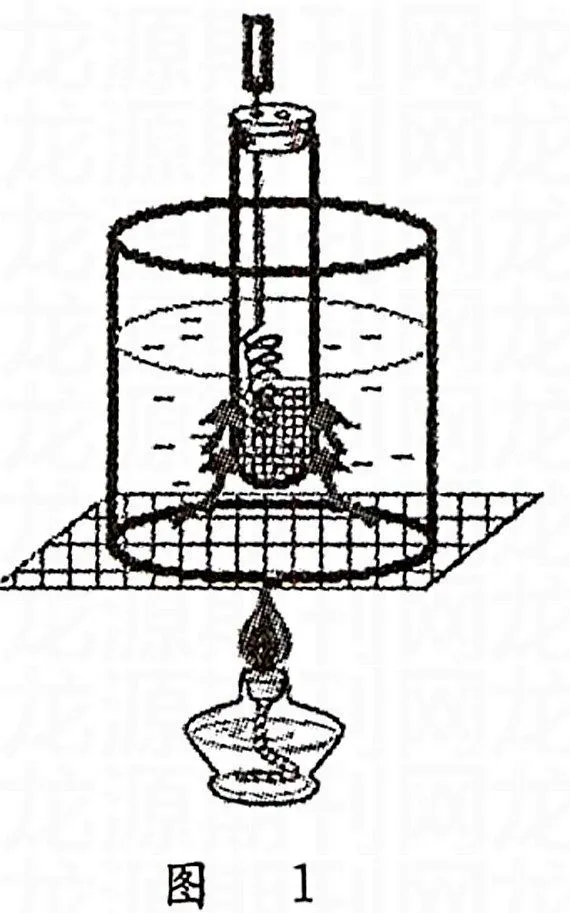

教学片段四:探究导体电阻与温度的关系

实验:伏安法研究小灯泡灯丝的电阻率与温度的关系,并用多媒体模拟板画卜U图线。

V0apzF1V5nkfsa7X8Kt3VuBxV3rtip42jTNuCQL6wBk= 结论:金属材料(灯丝)电阻随温度的升高而增大,其实质是电阻定律中的电阻率增大。

教学片段五:进一步探究不同材料的电阻率

实验1:选用日光灯管中的灯丝为材料,用火柴燃烧。观察到小灯泡逐渐变暗。

实验2:选用合金材料,用火柴燃烧。观察到小灯泡逐渐变暗。

实验3:选用半导体材料,用火柴燃烧时小灯泡逐渐变亮。降温后,小灯泡逐渐变暗。

小结:不同材料的电阻率随温度的变化情况不同,即热敏特性不同。根据这一特性,我们可以物尽其用。

(1)常用的电阻温度计是用金属铂做成的,锰铜和康铜的电阻率几乎不受温度变化的影响,常常用来制作标准电阻。

(2)超导现象。当温度降低到一定温度附近时,某些材料的电阻率突然减小到零。

教学片段六:规律的应用

问题1:图5中,R1和R2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,但R2的尺寸比R1小很多。通过两导体的电流方向如图所示。这两个导体的电阻有什么关系?你认为这种关系对电路元件的微型化有什么意义?

问题2:CCTV一《每周质量报告》。消息引用检验负责人的话:“不合格产品中,大部分存在电阻不合格问题,主要是铜材质量不合格,使用了再生铜或含杂质很多的铜。再一个就是铜材质量合格,但把截面积缩小了,买2.5平方(毫米)的线,拿到手的线可能是1.5或1.5多一点的,载流量不够。另一个问题是绝缘层质量不合格,用再生塑料制作电线外皮,电阻率达不到要求

谈一谈,这位负责人讲话中体现了哪些物理原理?

这些教学片段中,通过教师创造性的处理教材,提取教材中蕴含的教育素材,策划各种“用”境,通过运用演示实验、多媒体教学及教师的言语等手段,创设直观问题情境,激发学生的思维和情感,使之保持高涨的学习热情。

总之,在物理课堂教学中,教师只有强化教学中情境的创设意识,并做到情境的有机融合,将学习者始终置于探索者的位置,使学习过程成为“再发现”或“重新发现”的过程,把教师“教”的主观愿望转化为学生学习的内在需要,才能优化教学过程,成就高中物理课堂的精